古代西亞藝術

圖 1.古代西亞文明圈地圖

古代西亞的藝術涵蓋了從美索不達米亞(Mesopotamia)到伊朗高原的廣大地區,包括蘇美(Sumer)、阿卡德(Akkad)、巴比倫(Babylon)、亞述(Assyria)、赫梯(Hittite)以及波斯(Persia)等文化與文明。由於這片土地是世界上最早的城市文明和政治王國的誕生地之一,藝術在宗教、政治、社會和日常生活中扮演著至關重要的角色。這一地區的藝術風格多樣,既有各自的特色,又因地理和歷史上的文化交流而相互影響。

美索不達米亞的藝術是古代西亞藝術的核心,蘇美人是最早發展出城市文明的民族之一,他們的藝術主要表現在宗教建築和雕刻上。蘇美神廟以高聳的「齊古拉塔」(Ziggurat)為特徵,這種階梯式塔狀建築象徵著通往天界的階梯。齊古拉塔是城市的中心,周圍建有神廟,用於供奉主要的神祇如安努(Anu)或伊南娜(Inanna)。這些建築的牆壁常以彩色瓷磚或雕刻裝飾,圖案包括幾何形狀、植物和動物。

蘇美雕刻中以「禮拜者雕像」(Votive Statues)為代表,這些雕像多為跪姿或站立的男性和女性形象,雙手合十,表情虔誠,用於代替人類向神靈祈禱。這些雕像的特徵是頭部比例較大,眼睛突出,象徵對神的專注。另一重要藝術形式是圓柱印章(Cylinder Seals),這些小型的圓柱形物件用於製作印記,印記上刻有神話場景、人物或動物,展示了精湛的雕刻技術和對象徵符號的運用。

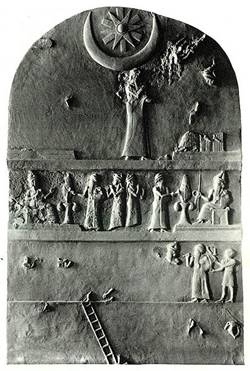

阿卡德和巴比倫時期的藝術延續了蘇美的傳統,同時注入了更多的政治意涵。阿卡德時期最著名的作品是納拉姆辛的勝利碑(Stele of Naram-Sin),這塊石碑描繪了阿卡德王納拉姆辛征服敵人的場景,他的形象被刻畫得高大而威嚴,頭戴神聖的牛角冠,象徵他的神聖性與統治權威。巴比倫時期,漢摩拉比法典石碑(Stele of Hammurabi)成為法律和藝術的結合體,頂部浮雕刻畫了漢摩拉比王接受神祇沙馬什(Shamash)頒佈法律的場景,體現了統治者與神靈的聯繫。

亞述藝術以其雄偉的建築和精緻的浮雕而聞名,特別是亞述諾西爾帕爾二世(Ashurnasirpal II)和薩爾貢二世(Sargon II)的宮殿裝飾。亞述宮殿的牆壁上布滿了石灰岩浮雕,記錄了戰爭、狩獵以及宗教儀式的場景。浮雕中的人物動作生動,細節精緻,例如描繪獅子狩獵場景的浮雕中,獅子的肌肉和毛髮被刻畫得栩栩如生,表現了亞述人的力量和征服精神。

赫梯的藝術融合了美索不達米亞和安納托利亞的特徵,特別是在宗教建築和雕刻中顯示出對自然和神靈的崇拜。例如,赫圖沙(Hattusa)的岩石神廟裡的浮雕描繪了神祇和神秘生物,這些圖像具有粗獷的力量感和獨特的幾何造型。赫梯藝術中還常見動物圖案,例如獅子和雙頭鷹,被認為是王權與神聖的象徵。

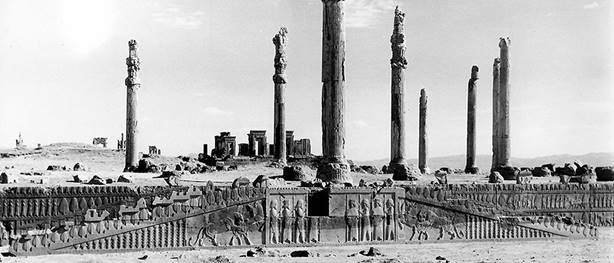

波斯帝國的藝術在古代西亞藝術中占據了重要地位,特別是在阿契美尼德王朝(Achaemenid Dynasty)時期,建築和雕塑的規模達到頂峰。波斯藝術融入了埃及、美索不達米亞和希臘的影響,最具代表性的建築是波斯波利斯(Persepolis)的宮殿群。宮殿的石柱高大且雕刻精美,柱頭以動物形象裝飾,如獅子、牛和鷹,象徵力量與保護。宮殿浮雕記錄了朝貢場景,人物形象和服飾展現了波斯帝國的多民族特色。

古代西亞的藝術不僅是宗教與政治的表現工具,也是文化交流與融合的見證。透過建築、雕刻和裝飾,我們能窺見這片土地上不同文明的繁榮與創造力,並感受到人類對於權威、宗教和藝術的不懈追求。

圖 3. 2005 年的幼發拉底河

地理與城市發展

美索不達米亞仍然是一個地理對比鮮明的地區:廣闊的沙漠被崎嶇的山脈所環繞,點綴著鬱鬱蔥蔥的綠洲。河流流經這種地形,正是從這些河流中抽水的灌溉系統,特別是在美索不達米亞南部,為這裡非常早期的城市中心提供了支援。

該地區缺乏石頭(用於建築)以及貴金屬和木材。從歷史上看,它一直依靠農產品的長途貿易來保護這些材料。粗放農業所需的大規模灌溉系統和工作力由中央機構管理。這種權威的早期發展,對城市中心的大量人口,確實是美索不達米亞的區別,並使其在西方文化史上佔有特殊的地位。在這裡,由於豐富的食物和強大的行政階層,西方第一次發展了非常高水準的手工業專業化和藝術生產。

蘇美爾藝術

古代蘇美爾(Sumer)是美索不達米亞地區最早的文明之一,約於公元前4000年至公元前2000年間興盛。蘇美爾的藝術主要圍繞宗教、政治和社會活動,展示了他們對神祇的崇拜、王權的象徵以及日常生活的記錄。這些藝術形式包括建築、雕塑、浮雕、陶器和金屬工藝,體現了早期人類在文化和技術上的重大突破。

蘇美爾的建築以宗教為核心,最具代表性的是「齊古拉塔」(Ziggurat),這種階梯式的神廟結構高聳於城市中心,象徵著通往天界的階梯。齊古拉塔的基座由泥磚建造,外覆釉面磚或彩色裝飾,頂部是用於祭祀的神聖空間,供奉城市的主神如安努(Anu)或伊南娜(Inanna)。建築設計強調穩定性與神聖性,反映了蘇美人對宗教儀式的重視。

雕塑在蘇美爾藝術中占有重要地位,特別是禮拜者雕像(Votive Statues)。這些雕像通常為跪姿或站姿,雙手合十,表情虔誠,放置於神廟中作為向神祇祈禱的象徵。雕像的頭部比例較大,眼睛誇張而突出,代表對神的專注。材料多為石灰岩、青金石或其他珍貴材料,顯示出宗教信仰與藝術的結合。

蘇美爾的浮雕以紀念碑和印章為主,用於記錄重大事件或展示神話場景。最著名的例子是烏魯克(Uruk)時期的「烏魯克石碑」(Warka Vase),它以分層浮雕形式描繪了宗教儀式,包括農業豐收、祭祀活動以及人類與神祇的聯繫,表現出對自然與宗教的深刻理解。

圓柱印章(Cylinder Seals)是蘇美爾人獨特的藝術形式之一,這些小型圓柱形物件雕刻有神話故事、動物形象和象形文字,作為身份認證或財產標記使用。印章的工藝精緻,圖案設計富有敘事性和象徵性,反映了蘇美社會的組織結構和文化價值。

陶器和金屬工藝是蘇美爾藝術的重要組成部分,陶器多數為日用品,如壺、碗和盤子,表面常繪有幾何圖案或簡單的自然形象。金屬工藝以青銅製品為主,用於製作工具、武器和裝飾品,其中王冠、手鐲和項鍊等珠寶精美絕倫,展現了高超的技術水平。

蘇美爾藝術在很大程度上圍繞著宗教和社會生活,其表現形式強調象徵性與實用性,為後來的美索不達米亞藝術奠定了基礎。透過這些藝術作品,我們可以看到早期文明如何運用創造力來表達對神靈的敬畏和對生命的理解。

烏魯克藝術

古代烏魯克(Uruk)是美索不達米亞最早的城市之一,約於公元前4000年至前3100年間達到鼎盛,被認為是人類文明的發源地之一。烏魯克時期的藝術是古代蘇美爾文化的重要組成部分,涵蓋建築、雕塑、陶器和浮雕,反映了早期城市文明的發展和宗教、社會結構的變遷。

烏魯克的建築以宗教性和公共性為特色,其中最具代表性的是「白神廟」(White Temple)。白神廟建於一座齊古拉塔(Ziggurat)之上,用於供奉天神安努(Anu)。這座神廟以白色的泥灰塗層為外飾,顯得明亮且莊嚴,象徵著神聖的空間。齊古拉塔的設計具有層級結構,象徵通往天界的階梯,表現了宗教和城市權力的結合。白神廟周圍還建有多功能公共建築,用於儲藏農產品、舉行儀式和行政管理,展示了烏魯克作為早期城市中心的功能。

雕塑和浮雕在烏魯克藝術中占有重要地位,尤其是宗教相關的作品。《烏魯克石瓶》(Warka Vase)是這一時期最著名的藝術品之一。這是一件用白色大理石製成的圓柱形浮雕器物,分層描繪了宗教儀式和自然豐饒的場景。最底層展示了河流、植物和動物,象徵大地的富饒;中層描繪了人類的農業和牲畜活動;最上層則是神祇和祭品的場景,表現了人類與神靈的聯繫。《烏魯克石瓶》以其細膩的雕刻和多層次的敘事性結構,成為早期藝術的經典之作。

圓柱印章(Cylinder Seals)是烏魯克時期另一個獨特的藝術形式,用於標記財產或文件的認證。這些小型圓柱形物件上雕刻著神話、動物以及幾何圖案,當滾動於濕泥上時,會留下完整的印記。這些印章不僅實用,還具有高度的藝術價值,展示了雕刻技術和敘事能力的進步。

陶器在烏魯克時期有了顯著的改進,從手工製作發展到使用陶輪生產。陶器的形狀更加規整,表面裝飾有簡單的幾何圖案或自然主題,功能性與美觀性兼備。一些精美的陶器被用於宗教儀式或作為祭品,顯示了藝術與信仰的緊密結合。

烏魯克的藝術反映了其高度發展的社會組織和宗教信仰。神祇崇拜是烏魯克文化的核心,許多藝術作品都以此為主題,表現人類與自然、神靈之間的關係。透過烏魯克時期的藝術,我們可以窺見古代人類如何運用建築與美術來塑造宗教儀式、強化社會結構,並表達對生命與自然的讚美。這些作品不僅是蘇美爾文化的瑰寶,也為後來的美索不達米亞文明奠定了堅實的基礎。

4o

圖 1.烏魯克在蘇美爾地區被圈出,Smarthistory 中討論的其他城邦也是如此。

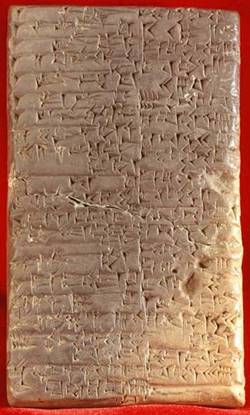

圖 2.仍在粘土盒中的楔形文字泥板:伊姆哈德國王(阿勒頗)Niqmepuh 的法律案例,西元前 1720 年,3.94 x 2 英寸(大英博物館)

在烏魯克市內,有一座大型寺廟建築群,供奉著該市的守護神因納娜。城邦的農業產品將被「賜予」並儲存在她的寺廟中。然後,收穫的農作物將被加工(穀物磨成麵粉,大麥發酵成啤酒),並定期以相等的份額返還給烏魯克的居民。

寺廟管理部門的負責人,因納納的首席祭司也擔任政治領袖,使烏魯克成為第一個已知的神權國家。

我們知道關於這個神權政府的許多細節,因為蘇爾馬里亞人留下了大量楔形文字的檔。

這些泥板由干泥製成,許多泥板被密封在粘土信封中,並使用圓柱形印章簽名。圓柱形密封件是一個小的穿孔物體,就像一個長珠子,它是反向雕刻的(凹版),具有獨特的圖像,有時還有擁有者的名字。

印章卷在石板的軟粘土上,起到簽名的作用。這些印章上的微小圖像使用了一種象徵性的表示系統,用於識別擁有者的政治地位。

圖 3.具有現代印象的青金石圓柱形印章,產自伊拉克南部烏爾,約西元前 2600 年(大英博物館)

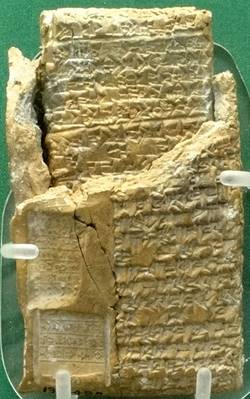

書寫的發明

古代西亞的文字系統是世界上最早的書寫形式之一,主要包括楔形文字(Cuneiform)和表音字母系統(Phonetic Alphabets)。這些文字系統不僅記錄了當地的歷史、宗教和行政活動,也為後世提供了豐富的語言與文化遺產。文字的發明與發展與古代西亞的經濟、社會和文化需求密切相關,最初主要用於行政管理和經濟記錄,隨後逐漸擴展到法律、宗教、文學和日常生活等領域。

楔形文字是古代西亞最具代表性的文字系統,最早由蘇美人(Sumerians)於公元前3100年左右在美索不達米亞地區發明。這種文字最初是圖畫文字,用於記錄農業、貿易和財產轉移。隨著社會的複雜化,這些圖畫逐漸簡化為抽象符號,並發展成為楔形文字,因其以尖狀工具在濕泥板上壓出楔形筆劃而得名。楔形文字是表意和表音的結合體,既包括象徵物體的表意符號,也有表示音節或語音的符號,能夠適應多種語言的書寫需求,如蘇美語(Sumerian)、阿卡德語(Akkadian)和胡里安語(Hurrian)。

阿卡德人(Akkadians)繼承並進一步發展了楔形文字,使其成為通用的書寫系統,用於記錄政治、經濟、宗教和法律文本。最著名的例子是《漢摩拉比法典》(Code of Hammurabi),這是一部刻在石碑上的法律文獻,使用楔形文字書寫,展示了古代西亞高度發展的法律制度和文字技術。

與楔形文字並存的還有其他文字系統,例如烏加里特文字(Ugaritic Script)和腓尼基字母(Phoenician Alphabet)。烏加里特文字是一種音節文字,使用楔形符號書寫,但更接近於表音系統,用於記錄烏加里特語和神話故事。腓尼基字母則是現代字母文字的直接祖先,於公元前1500年左右在腓尼基(Phoenicia)地區出現。腓尼基字母的特點是其符號簡單,每個符號表示一個輔音音素,這一創新大大提高了書寫效率和普及性,並對希臘字母和拉丁字母的發展產生了深遠影響。

古代西亞的文字主要書寫在泥板、石碑和金屬板上。泥板是最常見的書寫材料,製作簡單且耐用,適合日常記錄和存檔使用。石碑和金屬板則多用於重要的法典、宗教文獻或王室頒布的詔令,具有長期保存和象徵性意義。

文字的發明和應用促進了古代西亞文明的發展,不僅改善了行政管理和經濟活動,也為宗教與文學的傳播提供了重要載體。例如,《吉爾伽美什史詩》(Epic of Gilgamesh)作為世界上最早的文學作品之一,便是以楔形文字書寫於泥板上,成為古代西亞文化的重要象徵。

文字的使用也反映了古代西亞社會的層級結構。由於書寫和閱讀需要專門訓練,能夠使用文字的人通常是書吏、祭司和上層統治者,他們在社會中具有特殊的地位。文字的傳承和發展進一步強化了社會的組織和文化的延續,為後來的文明奠定了基礎。

蘆葦和泥板

圖 1.來自美國國會圖書館 Kirkor Minassian 收藏的楔形文字泥板。從Amar-Suena/Amar-Sin統治的第6年或西元前2041年和2040年開始。

從幼發拉底河或底格裡斯河兩岸乾淨俐落地切割的一根蘆葦,當切邊壓成柔軟的粘土板時,會形成楔形。多個楔形的排列(少至 2 個,多至 10 個)創造了楔形文字。字元可以水平或垂直書寫,儘管水準排列更廣泛地使用。

很少有楔形文字符號只有一種含義;大多數都有多達四個。楔形文字符號可以代表一個完整的單詞、一個想法或一個數位。不過,大多數情況下,它們代表一個音節。楔形音節可以是單獨的元音、輔音加元音、元音加輔音,甚至輔音加元音加輔音。沒有一個聲音是人類嘴巴可以發出的,而這個腳本不能記錄下來。

可能是由於這種非凡的靈活性,在古代近東歷史上用楔形文字書寫的語言範圍很廣,包括蘇美爾語、阿卡德語、亞摩利語、胡裡安語、烏拉爾圖語、赫梯語、盧維安語、帕萊語、哈提亞語和埃蘭語。

楔形文字通常在泥板上完成,這些泥板的大小從略多到一英寸到幾英寸長不等。寫在泥板上的信件會被放在泥箱裡,並用楔形文字 「寫位址」。

楔形文字也被刻在重要的石碑上,例如漢謨拉比法典石碑(石碑是垂直的石碑或標記),奉獻用楔形文字刻在鋪設在宮殿和寺廟地基上的粘土錐上,以確定該結構是獻給誰的以及誰建造了它。

圖 2.圓柱印(帶有現代印象),在寶座上有牛腿的神面前的皇家崇拜者;下圖為人頭公牛,約西元前 1820-1730 年。(大都會藝術博物館)

用圓柱體印章簽名

楔形文字被用於官方會計、政府和神學聲明以及廣泛的通信。幾乎所有這些檔都需要正式的「簽名」,即圓柱形密封的印記。

圓柱形密封是一個小的穿孔物體,就像一個長長的圓珠,反向雕刻(凹版)並掛在纖維或皮革的繩子上。這些通常美麗的物品在古代近東無處不在,並且仍然是這個時代個人的獨特記錄。每枚印章都歸一個人所有,並由他們以特別私密的方式使用和持有,例如串在項鍊或手鐲上。

當需要簽名時,將印章取出並卷在柔韌的粘土檔上,留下刻在上面的反向圖像的積極印象。然而,有些海豹的價值不是因為它們給人留下的印象,而是因為它們被認為擁有的魔法或它們的美麗。

圓柱形密封在古代近東的首次使用可以追溯到楔形文字的發明之前,即敘利亞的新石器時代晚期(西元前 7600-6000 年)。然而,圓柱形密封件最引人注目的是它們的規模和雕刻它們的半寶石的美麗。這些寶石上的圖像和銘文可以以毫米為單位測量,並具有令人難以置信的細節。

雕刻圓柱形印章的石頭包括瑪瑙、玉髓、青金石、滑石、石灰石、大理石、石英、蛇紋石、赤鐵礦和碧玉;最顯赫的有金印和銀印。研究古代近東圓柱形印章,就進入了一個獨特美麗、個人化和詳細的遙遠過去的微型宇宙,但它與大量的個人行為直接相關,既平凡又重大。

圖 3.圓柱形印章(具有現代印象),展示跪著的裸體英雄,約西元前 2220-2159 年,阿卡德語(大都會藝術博物館)

烏爾的金字塔

圖 1.烏爾的金字塔,約西元前 2100 年泥磚和烤磚,伊拉克 Tell el-Mukayyar(大部分重建)

烏爾的金字塔(Ziggurat of Ur)是古代美索不達米亞最著名的建築之一,也是蘇美文明的代表性遺跡。該建築位於現今伊拉克南部的烏爾遺址,約建於公元前2100年至前2000年,由蘇美第三王朝(Third Dynasty of Ur)的國王烏爾那姆(Ur-Nammu)興建,其子舒爾吉(Shulgi)完成。這座齊古拉塔是當時用於宗教崇拜的重要場所,專門供奉烏爾的主神——月神南娜(Nanna),即阿卡德人所稱的辛(Sin)。

烏爾的金字塔是典型的階梯式建築,呈長方形,原始高度估計約20至30米,分為三層或更多,塔頂設有一座小型神廟,作為月神的居所。其基底長約64米,寬約45米,外牆覆蓋著燒製的釉面磚,內部則由日晒乾燥的泥磚構成,以增強結構的穩定性。階梯和斜坡連接各層,便於祭司和信徒進行宗教活動。塔的外牆裝飾著幾何圖案,並採用天然顏料著色,反映了當時高超的建築和藝術水平。

齊古拉塔的設計具有重要的宗教和象徵意義。古代美索不達米亞人認為齊古拉塔是神靈與人類之間的橋樑,通往天界的階梯象徵著人類向神祇的接近。同時,齊古拉塔還承載了社會和政治功能,是城市的宗教中心和權力象徵。作為國王與神祇聯繫的媒介,齊古拉塔的建造也體現了統治者的神聖地位和統治合法性。

烏爾的金字塔不僅是宗教場所,還具有實用功能。塔的高層結構使其成為標誌性的城市地標,便於遠處的旅行者辨識方向。此外,高聳的建築也幫助抵禦美索不達米亞地區頻繁的洪水,確保神廟和祭祀活動不受干擾。

這座齊古拉塔在隨後的幾個世紀中多次修復與重建,特別是在新巴比倫王國時期,國王尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II)對其進行了大規模的翻修。然而,隨著美索不達米亞文明的衰落,金字塔逐漸被廢棄並掩埋於沙土中。

現代對烏爾金字塔的發掘始於20世紀,英國考古學家萊昂納德·伍利爵士(Sir Leonard Woolley)於1920年代對其進行了系統性的挖掘與研究。考古發現揭示了齊古拉塔的結構設計及其在宗教和社會中的重要地位。今日,烏爾金字塔的部分遺址仍然保存,並成為古代美索不達米亞文明的重要象徵和旅遊景點。該建築不僅是蘇美建築技術的結晶,也為後世研究古代城市規劃和宗教信仰提供了寶貴的資料。

圖 2.烏爾的金字塔,約西元前 2100 年,巨大的矩形金字塔結構,面向真北,210 x 150 英尺,由三層露台構成,最初高 70 到 100 英尺。三個巨大的樓梯通向第一層露台的大門。接下來,一個樓梯上升到第二個露台,該露台支撐著一個平臺,上面矗立著一座寺廟和最後一個也是最高的露台。金字塔的核心由泥磚製成,上面覆蓋著烤磚,上面鋪有瀝青,一種天然存在的焦油。每塊烤磚的尺寸約為 11.5 × 11.5 × 2.75 英寸,重達 33 磅。支撐第一個露台的金字塔的下部將使用大約 720,000 塊烤磚。

月亮女神廟 Nanna

圖 3.烏爾的金字塔,部分修復,約西元前 2100 年泥磚和烤磚。Tell el-Mukayyar, 伊拉克

烏爾的金字塔頂部的Nanna 神廟

烏爾金字塔(Ziggurat of Ur)頂部的南娜神廟(Temple of Nanna)是古代美索不達米亞宗教建築的重要組成部分,專門供奉月神南娜(Nanna),也被稱為辛(Sin)。南娜是蘇美爾和阿卡德宗教中主宰月亮的神祇,被認為是天神安努(Anu)與地母神寧利爾(Ningal)的兒子。在美索不達米亞文化中,南娜象徵智慧、時間的運行以及夜晚的庇護,因此神廟對蘇美社會的宗教和文化具有深遠意義。

南娜神廟位於齊古拉塔的最頂層,這種高架的結構被設計為與天界更接近,象徵著神靈的居所和人類朝拜的終點。神廟通常是小型建築,由燒製的磚塊建造,內部可能包含祭壇和存放神像的內室。內室是祭司進行祭祀和祈禱的核心空間,平常只有少數宗教人物能進入,而普通信徒只能在塔下或神廟周圍的庭院中參加公共儀式。

神廟的建築風格相對簡潔,但具備莊嚴的宗教氛圍。牆壁可能塗有白色石膏或飾有簡單的彩色裝飾,以區分這一神聖空間與世俗建築。南娜神像被供奉於神廟的核心位置,可能由金、銀或其他珍貴材料製成,顯示了神靈的崇高地位。祭祀活動中,信徒會向南娜獻上農產品、牲畜和手工藝品,祈求豐收、健康與和平。

南娜神廟還具有天文學和農業上的重要意義。在蘇美社會中,月亮的週期被用來制定曆法,指導農業活動和宗教節日的安排。南娜神廟作為月神的崇拜中心,成為古代人類觀測天文現象和調整農業時間的重要場所。

這座神廟由烏爾那姆國王(Ur-Nammu)在公元前2100年左右開始建造,並由其繼任者舒爾吉國王(Shulgi)完成。烏爾那姆的建築計畫不僅是對南娜神的敬意,也彰顯了國王作為神與人之間聯繫者的角色。神廟與齊古拉塔的整體設計強調了宗教與政治的結合,並加強了國王的神聖權威。

阿卡德的藝術

古代西亞的阿卡德藝術(Akkadian Art)是美索不達米亞地區的重要藝術形式之一,約於公元前2334年至前2154年間的阿卡德帝國(Akkadian Empire)達到高峰。阿卡德藝術深受蘇美文化影響,但在表現形式和主題上加入了獨特的政治象徵性和自然主義,反映了帝國時期的權力集中、軍事成就以及神聖化的王權。

阿卡德藝術的雕塑是其最具代表性的藝術形式之一,以細膩的細節刻畫和高度的象徵性著稱。其中,納拉姆辛的勝利碑(Stele of Naram-Sin)是一件經典之作,描繪了阿卡德國王納拉姆辛(Naram-Sin)征服敵人的場景。在這塊石碑中,納拉姆辛頭戴象徵神聖的牛角冠,形象被刻畫得比其他人物更高大,體現了其超凡的地位和神聖性。背景中呈現出攀登山巔的情景,增添了場景的動態感和敘事性。這件作品突破了蘇美時期的傳統水平構圖,採用了對角線的佈局,使整體畫面更具張力和深度。

金屬工藝在阿卡德時期達到新的高度,特別是在青銅和銅製品的鑄造技術上。著名的阿卡德國王銅像(Head of an Akkadian Ruler)是一件青銅製的國王頭部雕像,可能代表薩爾貢(Sargon)或其後繼者。這件作品以其高度的自然主義和精緻的細節雕刻聞名,五官比例精確,鬍鬚和髮辮的紋理細膩,展現了當時金屬加工技術的卓越成就。

阿卡德的浮雕和印章藝術也非常發達,經常表現神話和宗教場景。圓柱印章(Cylinder Seals)是最常見的藝術形式之一,用於行政和商業用途。這些小型圓柱形物件上雕刻有神話場景、動物和人物,例如神祇坐在寶座上接受供奉或神祇與凡人交互的場景。這些印章既具有實用性,也展示了藝術家的創造力和對細節的掌握。

建築方面,阿卡德時期延續了蘇美的建築傳統,但加入了更多關於權力和統治的象徵性設計。阿卡德的宮殿和神廟大多數使用磚石建造,外牆裝飾著彩色的幾何圖案和宗教浮雕,強調建築的莊嚴和神聖性。雖然阿卡德時期的建築遺跡現存有限,但文獻記錄和考古發現表明,這些建築在宗教和政治活動中發揮了重要作用。

阿卡德藝術的主題以王權和軍事成就為核心,常表現國王作為神與人之間的聯繫者,其形象被神化和理想化。這一時期的藝術強調權力和秩序,展示了阿卡德帝國的高度集中化和對外擴張的自信。阿卡德藝術對後來的美索不達米亞藝術產生了深遠影響,特別是在亞述和巴比倫時期的雕塑和建築中,其象徵性和自然主義風格被進一步發揚光大。

阿卡德藝術雖然歷時短暫,但其創新和影響力使其成為美索不達米亞藝術史上的重要里程碑。這些藝術作品反映了阿卡德人對神靈、統治和社會秩序的理解,並在建築、雕塑和工藝品中達到了高度的藝術表現力。

圖 1.阿卡德統治者頭像,西元前 2250-2200 年(伊拉克博物館,巴格達)

圖 2.烏爾納姆石碑,約西元前 2112-2094 年,石灰岩,3 × 1.5 米(賓夕法尼亞大學考古學和人類學博物館)

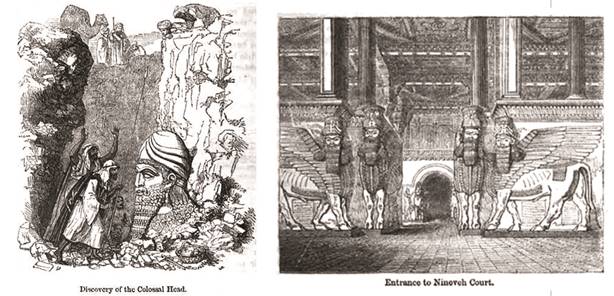

亞述藝術

古代西亞的亞述藝術(Assyrian Art)是美索不達米亞藝術史中一個輝煌的階段,約於公元前14世紀至公元前7世紀的亞述帝國(Assyrian Empire)達到巔峰。亞述藝術以其雄偉的建築、細緻的浮雕和高度象徵性的雕塑而著稱,強調統治者的權威、軍事力量和宗教信仰。亞述藝術反映了帝國的擴張和統治需求,並在後來的美索不達米亞文化中留下深遠影響。

亞述的建築以宮殿和神廟為主,其規模宏大且設計華麗。尼尼微(Nineveh)、亞述(Assur)和卡拉(Kalhu,今尼姆魯德 Nimrud)是亞述帝國的主要城市,其中以薩爾貢二世(Sargon II)在杜爾·沙魯金(Dur-Sharrukin)的宮殿和亞述巴尼拔(Ashurbanipal)在尼尼微的宮殿最為著名。

亞述宮殿以「宮殿無與倫比」(Palace Without Rival)著稱,其結構包括廣闊的庭院、寬敞的廳堂以及裝飾華麗的廊道。建築外牆以彩色瓷磚裝飾,內部則佈滿浮雕和雕刻,記錄著國王的功績、宗教儀式和日常生活。宮殿中的主要建築材料為日曬泥磚和燒製磚,結構堅固,並採用了石灰石和雪花石膏進行細緻的裝飾。

亞述的浮雕藝術是其最具代表性的藝術形式之一,廣泛用於宮殿牆壁的裝飾。這些浮雕描繪了帝國的軍事成就、宗教儀式和國王的日常生活場景。最著名的例子是亞述諾西爾帕爾二世(Ashurnasirpal II)和亞述巴尼拔的浮雕作品。

軍事浮雕是亞述藝術的重要主題,展示了戰爭場景、城市攻占和戰俘處理的細節。例如,在尼姆魯德和尼尼微的宮殿中,浮雕記錄了亞述軍隊使用攻城武器、建造浮橋和屠殺敵人的場景,強調帝國的軍事威嚴和技術先進性。

狩獵場景是另一重要題材,特別是獅子狩獵浮雕(Lion Hunt Reliefs),描繪了國王親自獵殺獅子的英勇行為。這些浮雕以細膩的線條刻畫獅子的肌肉、毛髮和動態,表現出極高的藝術水準。狩獵浮雕不僅展示了國王的勇氣,也象徵著他作為保護國家和秩序的統治者的神聖角色。

亞述藝術的雕塑多用於宗教建築和宮殿的裝飾,特別是巨型門神拉瑪蘇(Lamassu),這些半人半獸的雕像通常立於宮殿或神廟的入口處。拉瑪蘇由人面、牛身和鷹翼組成,象徵智慧、力量與神聖保護。雕像常以石灰石或雪花石膏製成,高度超過3米,雕刻細膩,面部表情莊嚴,翅膀和毛髮的細節處理極為精緻。拉瑪蘇既具有威懾敵人的作用,又保護建築內的神聖空間。

亞述藝術的宗教性非常強,特別是在浮雕和雕塑中經常出現與神靈相關的圖像。例如,亞述主神亞述(Ashur)和伊什塔爾(Ishtar,象徵愛與戰爭的女神)是藝術作品中的常見主題。浮雕和壁畫中描繪的祭祀場景展示了國王向神祇獻祭的畫面,突顯了國王作為神靈與人類聯繫者的角色。

亞述的金屬工藝和印章藝術也達到了高水準,特別是在武器、珠寶和宗教器物的製作上。青銅和銅製的盾牌、劍和頭盔常飾有幾何圖案和神話圖像,用於軍事和儀式用途。圓柱印章(Cylinder Seals)是亞述行政和商業活動的重要工具,其圖案包括神話場景、動物和幾何紋飾,具有高度的藝術價值。

亞述藝術強調權力、秩序和神聖性,通過壯觀的建築和細緻的雕刻傳達帝國的威嚴與統治者的神聖角色。其藝術風格以宏大規模和細膩細節著稱,將政治、宗教和軍事緊密結合。亞述藝術對後來的新巴比倫和波斯帝國的藝術風格產生了重要影響,並成為古代美索不達米亞藝術的重要組成部分。

新巴比倫藝術

新巴比倫藝術(Neo-Babylonian Art)是公元前626年至前539年間(相當於古代東亞戰國時期),新巴比倫帝國(Neo-Babylonian Empire)文化的集中體現,這一時期是古代美索不達米亞藝術的最後高峰,充滿了宏偉的建築、精美的裝飾藝術和宗教象徵性。新巴比倫藝術以其壯麗的城市規劃和建築,特別是首都巴比倫(Babylon)的建設而聞名,反映了帝國對宗教、權威和美學的高度追求。

巴比倫城是新巴比倫藝術的核心,尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II)作為最著名的國王,對其進行了大規模的重建和擴展。城市的建築以磚塊為主要材料,廣泛運用了釉面磚進行裝飾,使建築具有色彩斑斕的外觀。巴比倫的主要地標包括伊什塔爾門(Ishtar Gate)和馬杜克之塔(Tower of Marduk)。伊什塔爾門是巴比倫城的主要入口,由藍色釉面磚建成,飾有浮雕獅子、龍和公牛的圖案,這些動物象徵不同的神祇,例如獅子代表伊什塔爾女神(Ishtar),龍象徵馬杜克(Marduk)。門上的裝飾極為細緻,展示了高度的技術和美學成就。

馬杜克之塔也被認為是通往天界的象徵,這座齊古拉塔(Ziggurat)被描述為聖經中的巴別塔(Tower of Babel)。它是一座多層結構的建築,頂部設有神廟,用於祭祀巴比倫的主神馬杜克。塔的每一層都以不同的顏色裝飾,從遠處望去氣勢恢宏,象徵著巴比倫的宗教信仰和城市的富饒。

浮雕和雕塑在新巴比倫藝術中也占據重要地位,特別是宮殿和神廟中的壁畫和浮雕裝飾。浮雕作品多以動物和神話場景為主題,展示了帝國對宗教和宇宙秩序的理解。例如,在宮殿的牆壁上,可以看到描繪國王與神祇互動的場景,突出國王作為神聖權威的象徵性地位。

新巴比倫時期的工藝品同樣展現了極高的技術水平,包括金屬製品、陶器和珠寶等。這些工藝品常常飾有幾何圖案或象徵性符號,例如護身符和宗教器物,既具有實用價值,也體現了藝術家的創造力和對美的追求。

新巴比倫的藝術風格繼承了早期美索不達米亞的傳統,同時吸收了來自鄰近地區的影響,例如亞述和埃蘭文化。雖然新巴比倫藝術具有濃厚的宗教性,但其形式更加華麗,裝飾性更強,尤其是在建築和工藝品上,展現了奢華和力量的結合。新巴比倫藝術不僅是帝國繁榮的象徵,也為後來的波斯和希臘化時期的藝術風格奠定了基礎。巴比倫城的遺址和其藝術成就至今仍吸引著考古學家和藝術史學家的關注。

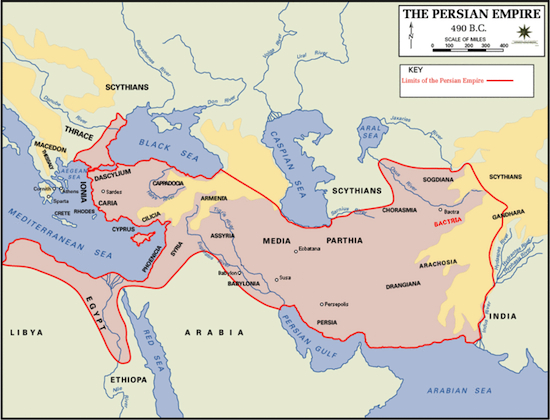

波斯帝國的藝術

波斯帝國(Achaemenid Empire, 公元前550年至前330年)的藝術是古代西亞文明的一個重要里程碑,融合了美索不達米亞、埃蘭(Elam)、埃及和希臘等多種文化影響,形成了一種獨特的、富於象徵意義的藝術風格。這一時期的藝術以宮殿建築、浮雕和奢華工藝品著稱,展示了波斯帝國的權威、宗教信仰和文化多樣性。

建築與城市規劃

波斯帝國的建築以其壯觀和規模宏大聞名,特別是在其首都波斯波利斯(Persepolis)和蘇薩(Susa)的宮殿建築中得以體現。波斯波利斯是大流士一世(Darius I)所建的一個政治和宗教中心,其宮殿群包括阿帕達那(Apadana)大廳、百柱廳(Hall of a Hundred Columns)和國庫等建築。這些建築以高大的石柱和寬敞的廳堂為特徵,柱頭常刻有獅子、牛和鷹等動物形象,象徵力量、守護與神聖。

宮殿的設計融合了多種文化風格,例如埃蘭的磚雕技術、埃及的柱式設計以及希臘的建築比例。宮殿內外的牆壁飾有彩色釉面磚和石浮雕,呈現出帝國的富麗與莊嚴。

浮雕藝術

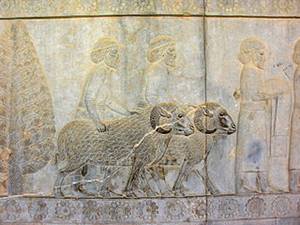

波斯浮雕藝術是其藝術成就的高峰,特別是在波斯波利斯的宮殿中得到了充分展現。這些浮雕多描繪朝貢場景、宗教儀式以及國王的威嚴形象。例如,阿帕達那大廳的浮雕展示了來自帝國各地的代表向國王進貢的畫面,人物的服飾和面貌細緻地反映了波斯帝國的多民族構成。

浮雕的風格注重對細節的描繪,人物形象排列整齊,線條清晰,沒有過多的動態表現,但突出了和諧與秩序。浮雕中的動物形象,如雙頭獅子或獅子與公牛的搏鬥場景,象徵著宇宙秩序的維持和國王的力量。

宗教與象徵性

波斯藝術深受祆教(Zoroastrianism)的影響,尤其在象徵性圖案中有所體現。最常見的圖像是「法拉瓦哈」(Faravahar),一種代表神聖靈魂和宇宙秩序的有翼圓盤。這一圖像常出現在宮殿和宗教建築中,象徵國王作為神與人之間的聯繫者,維護帝國的和諧與穩定。

工藝品與金屬製品

波斯帝國的工藝品以其精緻與奢華而聞名,尤其是在金屬加工方面達到了高峰。金銀器皿、珠寶以及武器常以精緻的浮雕裝飾,圖案包括植物紋樣、動物和神話場景。例如,用於宗教儀式的金製酒杯和銀製碗上刻有細膩的幾何圖案和花卉裝飾,展現了高度的藝術造詣。

工藝品中還包括青銅雕像和象牙雕刻,這些作品多作為宗教或宮廷用品,反映了波斯藝術的多樣性和文化融合。

織物與陶器

波斯的織物藝術特別注重色彩和圖案的搭配,許多高品質的地毯和紡織品來自帝國各地,用於宮廷和宗教用途。陶器則多為日常生活用品,風格樸素,但在表面裝飾上融入了幾何圖案和自然主題。

特點與影響

波斯帝國的藝術強調權威與和諧,通過壯麗的建築、精美的浮雕和奢華的工藝品,傳達了帝國的力量與多元文化的包容性。其藝術風格不僅在帝國內部具有統一性,也影響了希臘化時期和後來的伊斯蘭藝術,成為古代西亞藝術的重要里程碑。波斯藝術反映了當時帝國的繁榮與文化成就,並為後世留下了豐富的文化遺產。

圖 1.波斯帝國地圖

儘管現存的關於波斯帝國的文學資料是由古希臘人撰寫的,他們是波斯人的死敵並高度鄙視他們,但波斯人實際上相當寬容,統治著一個多民族帝國。波斯是已知的第一個承認其臣民的不同信仰、語言和政治組織的帝國。

這種對波斯控制下的文化的寬容延續到了政府中。在他們征服的土地上,波斯人繼續使用土著語言和行政結構。例如,波斯人在埃及接受了寫在紙莎草紙上的象形文字,在美索不達米亞接受了用楔形文字保存的傳統巴比倫記錄。波斯人一定對這種新的帝國方式感到非常自豪,這可以從波斯波利斯浮雕中許多不同的民族的表現中看出,波斯波利斯是大流士大帝在西元前 6 世紀建立的城市。

圖 2.波斯波利斯,阿帕達納

圖 3.亞述代表團, 波斯波利斯 (亞述人帶來公羊和其他貢品), 通往阿帕達納的階梯