古代埃及藝術概述

古代埃及藝術是人類文明史上最重要的藝術傳統之一,其歷史可追溯至公元前3000年左右的早王國時期,並持續至公元前30年的克里奧帕特拉七世(Cleopatra VII)時代。埃及藝術以其高度形式化的風格、象徵主義和持久性聞名,這種風格反映了古埃及人對宗教、死亡、自然和永恆的深刻理解。作為一個古老的尼羅河流域文明,埃及藝術涵蓋了多種形式,包括建築、雕塑、繪畫、浮雕、首飾和陶器。

古代埃及藝術的核心特徵是其宗教性和象徵性。埃及人相信生命與死亡是相互連結的,死亡是通往永恆生命的過程。藝術作品通常以神祇、法老和死後世界為主題,強調宗教和宇宙秩序的和諧。法老被認為是神的化身,其肖像和雕塑不僅是個人紀念碑,更是權力與神聖的象徵。例如,古埃及的金字塔是法老陵墓的典型建築形式,其設計不僅表現了對法老永生的信仰,還反映了對宇宙秩序的深刻理解。

建築是古代埃及藝術的核心形式之一。金字塔和神廟是最具代表性的建築類型。金字塔始於早王國時期,最著名的是吉薩(Giza)的三座大金字塔,其中胡夫金字塔(The Great Pyramid of Khufu)被視為古代世界七大奇蹟之一。這些金字塔展示了埃及人在建築技術、數學和天文學方面的卓越成就。新王國時期的神廟建築則以其規模和華麗著稱,例如卡納克神廟(Karnak Temple)和盧克索神廟(Luxor Temple)。這些建築不僅是宗教儀式的場所,也體現了法老的神聖統治與國家的穩定。

雕塑是古代埃及藝術的另一重要形式,其功能不僅是裝飾,還有宗教和政治的用途。法老和神祇的雕像通常以威嚴的坐姿或站姿出現,強調其權威與永恆性。這些雕像的姿態與比例遵循嚴格的規範,例如面部正視、身體側視,四肢則以正面或側面的方式表現,形成所謂「程式化」的風格。此外,小型雕像如俑人和神像也在墓葬中常見,被認為能在死後世界中服務於亡靈或提供保護。著名的雕塑包括圖坦卡門的金面具和阿布辛貝神廟(Abu Simbel)內的拉美西斯二世(Ramses II)雕像。

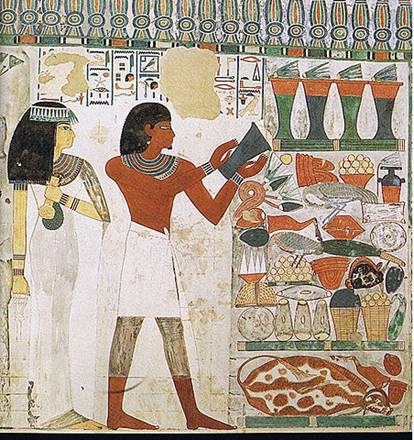

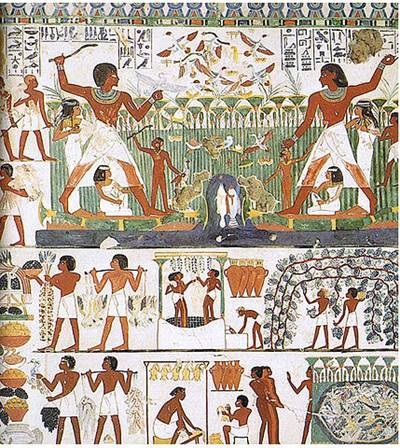

繪畫和浮雕在埃及藝術中主要用於裝飾神廟、宮殿和陵墓的牆壁,並傳遞宗教和社會的信息。這些作品以明亮的色彩和平面化的風格為特徵,人物和場景按重要性大小排列,法老和神祇的形象通常比普通人更大。繪畫和浮雕的內容包括宗教儀式、戰爭場景、農耕和日常生活等。著名的例子有底比斯的「王后谷」(Valley of the Queens)和「王陵谷」(Valley of the Kings)內的壁畫,這些壁畫描繪了亡靈旅程中的場景,如《死者之書》(Book of the Dead)的圖像。

埃及藝術還以其精美的首飾和工藝品聞名。這些作品結合了黃金、銀、青金石、瑪瑙和其他珍貴材料,展現出極高的技術水平。首飾不僅是裝飾品,還具有宗教和護身符的功能,被認為能夠驅除邪惡並帶來保護。例如,荷魯斯之眼(Eye of Horus)和阿努比斯的頭像經常作為護身符的主題,象徵保護、力量與復活。

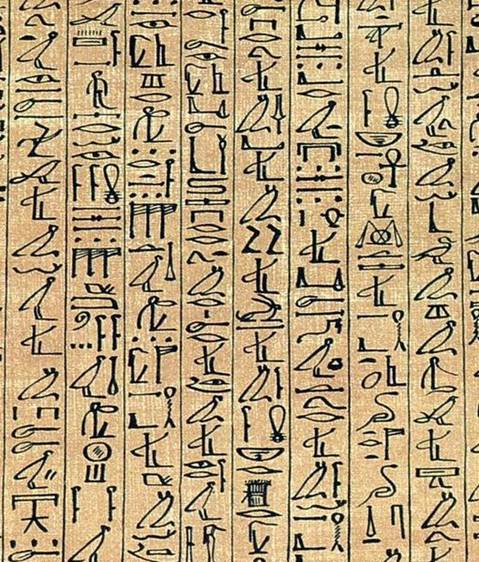

文字和藝術在古埃及密不可分,象形文字(Hieroglyphs)常常出現在繪畫和浮雕作品中,用以解釋圖像的含義或記錄歷史事件。象形文字的存在使藝術作品成為視覺與文字的結合,增強了其敘事性和宗教意義。例如,羅塞塔石碑(Rosetta Stone)的發現揭示了象形文字的解讀密碼,讓人們能夠更深入地理解埃及藝術的內容。

古埃及藝術的另一個顯著特徵是其持久性。在三千多年的歷史中,埃及藝術風格基本保持一致,僅在不同時期的細節上有所變化。例如,阿瑪納時期(Amarna Period)在法老阿肯那頓(Akhenaten)的統治下,藝術風格一度顯得更加自然和富有情感,特別是描繪王室成員的作品。然而,這種風格在阿肯那頓之後很快被放棄,埃及藝術回歸了傳統的形式化風格。

古代埃及藝術不僅是對宗教信仰的表達,也是對社會階級和政治權力的展示。它通過統一的形式和象徵,強化了法老作為國家和宇宙秩序守護者的地位,並鞏固了社會的穩定與和諧。藝術家被視為工匠,通常匿名工作,但其創作被視為服務於神祇與國家的崇高使命。

舊王國時期

古代埃及藝術的影響超越了自身的文化範疇,在後世的藝術發展中留下深遠的印記。無論是在希臘化時期,還是在現代藝術與設計中,埃及藝術的形式與象徵性語言仍然被引用和重新詮釋。這種跨越時代的魅力,反映了其在人類文化史上的特殊地位。

古埃及的舊王國時期(Old Kingdom,約公元前2686年-公元前2181年)是古埃及歷史上的一個關鍵時期,也被稱為「金字塔時代」。這一時期的藝術在埃及文明中具有重要的象徵意義,表現出高度形式化的風格,並強調秩序、穩定與永恆的主題。舊王國的藝術主要與宗教、法老的權威以及對來世的信仰緊密相連,涵蓋了建築、雕塑、繪畫和浮雕等多種形式。

舊王國時期最具代表性的藝術形式是建築,尤其是金字塔。金字塔作為法老的陵墓,是舊王國藝術的核心標誌。最早的大型金字塔是第三王朝法老左塞爾(Djoser)的階梯金字塔(Step Pyramid),由建築師伊姆荷特普(Imhotep)設計。這座金字塔位於薩卡拉(Saqqara),其設計創新地採用了石材作為主要建材,標誌著從泥磚到石材建築的轉變。

到了第四王朝,金字塔建築技術達到巔峰。吉薩(Giza)的三座大金字塔是這一時期的傑作,分別由法老胡夫(Khufu)、哈夫拉(Khafre)和門卡拉(Menkaure)建造。胡夫的金字塔,即大金字塔,是古代世界七大奇蹟之一。這些金字塔不僅是陵墓,也象徵著法老作為神祇化身的地位,並體現了對永恆生命的信仰。

金字塔群周圍通常包括多種附屬建築,如神廟、墓道和祭祀廳。這些建築的佈局和裝飾進一步強化了金字塔作為宗教中心的功能。例如,哈夫拉金字塔的神廟中保存著著名的斯芬克斯(Sphinx),這座獅身人面像被認為是法老的象徵,守護著金字塔與周邊建築。

舊王國的雕塑以其對秩序與永恆的強調為特徵,特別是在法老的肖像雕像中。這些雕像多以石灰石、花崗岩和玄武岩製作,呈現出端莊穩重的姿態。法老的雕像通常以坐姿或站姿出現,面部表情莊嚴,強調其神聖性和統治權威。例如,哈夫拉的坐像(Statue of Khafre)是舊王國雕塑的典範,其光滑的表面和對稱的構圖突出了法老的永恆性。

除了法老的肖像,舊王國的雕塑還包括貴族與平民的雕像,這些雕像通常出現在墓葬中,目的是確保亡者在來世的生命。例如,著名的《村長凱阿像》(Statue of Ka-Aper)以木材雕刻而成,生動地捕捉了這位高級官員的個人特徵,展現了埃及雕塑中寫實風格的一面。

小型雕像如石板雕像和石棺裝飾也在這一時期出現,用於陪葬或裝飾墓室。這些雕塑多以實用性為主,通常描繪日常生活場景或象徵保護的神祇形象,表現出對亡者生命延續的期望。

繪畫和浮雕在舊王國時期主要用於裝飾墓室和神廟的牆壁,其內容多與宗教儀式和日常生活有關。這些作品以平面化和程式化的風格為特徵,人物和場景被按照象徵性的規範排列,強調秩序與和諧。

墓室的壁畫和浮雕通常描繪死者的生活場景,如農耕、狩獵、漁業和宴會,旨在為亡者提供來世的生活保障。例如,梅胡墓(Mastaba of Mehu)中的壁畫展示了狩獵與農業場景,反映了舊王國時期對自然和人類活動的細膩觀察。

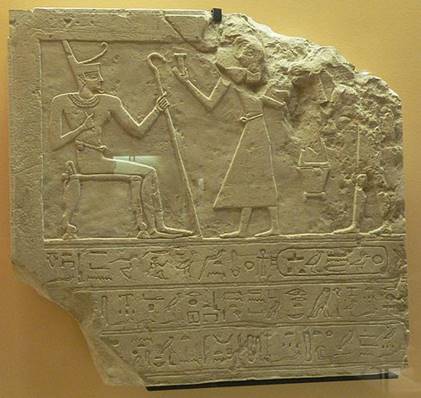

在浮雕中,法老與神祇的場景占有重要地位,特別是與來世相關的宗教儀式。例如,阿布西爾(Abusir)神廟中的浮雕描繪了法老向神祇獻祭的場景,這些作品以細緻的線條和明亮的色彩展現了舊王國藝術的高超技術。

陶器和工藝品在舊王國時期的日常生活和宗教儀式中也扮演了重要角色。陶器主要用於存放食物和液體,其形式和裝飾具有高度的實用性和美感。宗教工藝品如護身符和石刻用品常用於墓葬,作為亡者在來世的保護符。

此外,舊王國的首飾製作也非常精美,常以黃金、青金石和瑪瑙製成,既用於裝飾,也具有宗教意義。例如,荷魯斯之眼(Eye of Horus)被認為能保護佩戴者免受邪惡侵害,成為墓葬中常見的陪葬品。

舊王國時期的藝術深刻反映了當時的社會結構與宗教信仰。藝術作品的主題和形式多與宗教和法老的權威相關,法老的形象被視為宇宙秩序的維護者,藝術成為鞏固其權力的重要工具。藝術家多被視為工匠,通常受雇於國家或貴族,按照既定的規範創作。

舊王國的藝術通過統一的風格和象徵性的表現手法,塑造了一個充滿秩序、穩定與永恆的世界觀,這種視角成為後來埃及藝術的基石,對新王國乃至整個古埃及文明的藝術發展產生了深遠影響。

Djoser金字塔:Djoser的階梯金字塔在埃及薩加拉。

中王國時期

古埃及的中王國時期(Middle Kingdom,約公元前2040年-公元前1782年)是埃及藝術和文化發展的重要時期,標誌著古埃及社會的重建與繁榮。這一時期的藝術延續了舊王國的形式化風格,同時融入更多人性化和寫實的特徵,展現出更廣泛的社會主題。中王國的藝術表現包括建築、雕塑、繪畫、浮雕以及工藝品,這些作品反映了中王國時期對宗教、政治、社會結構以及個人表達的多重關注。

中王國時期的建築延續了舊王國的金字塔和神廟建築傳統,但在形式和功能上有所創新。中王國的金字塔規模較小,建材主要使用石頭與磚塊的結合,並在結構上加入了更複雜的迷宮設計,例如拉赫美西斯二世(Ramesseum)的金字塔以及位於哈瓦拉(Hawara)的阿蒙涅姆赫特三世(Amenemhat III)金字塔。

中王國時期的神廟建築以重建宗教信仰和強化法老的權威為目的,其中以阿蒙神廟的擴建為代表。這些神廟不僅是宗教活動的中心,也是政治權力的象徵。例如,位於底比斯的阿蒙神廟在中王國時期開始擴建,為後來新王國時期的規模奠定了基礎。

中王國的墓葬建築也具有重要意義。貴族的墓葬(稱為「馬斯塔巴」)比舊王國更加注重內部結構的設計,內部牆壁裝飾有詳細的墓主人日常生活場景和宗教圖像,展現出對個人生活和來世的關注。

中王國時期的雕塑在風格上展現了明顯的變化,法老和貴族的雕像不僅強調權威與神聖,還表現出更多的個人特徵和人性化情感。法老的肖像常常描繪他們沉思的表情和成熟的面容,反映了統治者的智慧和責任。例如,塞索斯特里斯三世(Senusret III)的肖像雕像以其堅毅而深邃的面容聞名,展示了一種富有情感深度的寫實主義風格。

除了法老的雕像,中王國時期的雕塑還包括大量的小型雕像和陪葬俑,用於墓葬中以確保亡靈在來世的需求。這些雕像通常描繪農耕、漁業和手工藝等日常活動,旨在提供亡者在來世的服務。例如,「沙布提俑」(Shabti)是這一時期常見的墓葬物品,作為亡靈的替身在死後世界中進行勞動。

中王國的繪畫和浮雕技術進一步發展,內容涵蓋宗教儀式、社會活動和自然景觀,體現出更高的細節表現和場景的動態感。在繪畫中,顏色使用更加明亮,人物比例更趨近於現實。浮雕則強調線條的流暢性和場景的故事性,尤其在神廟和墓室中,常見描繪神祇與法老相互作用的場景。

中王國時期的浮雕裝飾常用於墓葬牆壁和石棺,描繪墓主人的日常生活、宗教儀式和來世旅程。例如,在墓葬浮雕中,常見農田收割、船隻航行、宴會和狩獵場景,這些畫面不僅展現了生動的社會生活,也反映了對亡靈保護的重視。

中王國的工藝品製作精美,體現了埃及人對細節和裝飾藝術的高度重視。首飾成為墓葬中的重要陪葬品,常以黃金、青金石、瑪瑙和翡翠等貴重材料製成。這些首飾不僅用於裝飾,也具有宗教與象徵意義。例如,荷魯斯之眼(Eye of Horus)和生命符(Ankh)是常見的圖案,被認為能夠保護佩戴者免受邪惡力量的侵害。

中王國時期的工藝品還包括陶器、石刻和木製品,這些物品通常以實用與裝飾雙重功能為設計理念。例如,精緻的彩繪陶器和刻有象形文字的石板被廣泛用於宗教和日常生活中。

中王國的藝術深刻反映了當時的社會結構與宗教信仰。經歷了第一中間期的政治動盪後,中王國的法老採取更加集中化的統治方式,並強化對宗教和社會的控制。藝術成為表現政治權威和宗教信仰的重要工具,同時也反映了對個人生活的日益重視。

中王國的藝術與來世信仰密切相關,許多作品旨在確保亡靈在來世的安寧與繁榮。例如,墓葬壁畫和陪葬雕像旨在重現亡者生前的生活場景,為亡靈提供精神和物質上的支持。這些作品不僅是宗教信仰的表現,也展示了中王國時期埃及人對生命和死亡的深刻理解。

中王國藝術通過結合形式化與寫實的風格,在保留舊王國傳統的基礎上實現了創新,為埃及藝術的持續發展奠定了重要基礎。這一時期的作品展現了高度的技術成就和藝術價值,成為後世埃及藝術的重要參考和靈感來源。

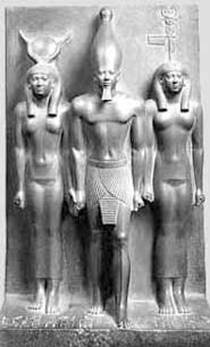

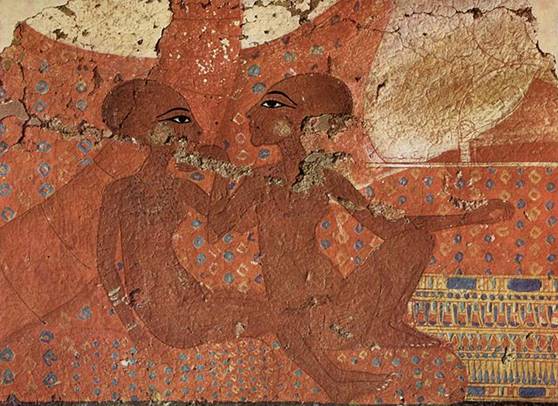

奧西里斯(Osiris):奧西里斯(Osiris),阿努比斯(Anubis)和荷魯斯(Horus)的神靈,出自一座墓葬畫。

新王國時期

古埃及的新王國時期(New Kingdom,約公元前1550年-公元前1070年)是古埃及歷史上最輝煌的時期之一,被譽為「帝國時期」。這一時期,埃及在政治、經濟和軍事上達到巔峰,藝術和建築也進入了一個全新的階段,呈現出宏偉、細緻和創新的特徵。新王國時期的藝術反映了法老的權威、對神祇的崇拜,以及對來世的深刻信仰,涵蓋了建築、雕塑、繪畫、浮雕和工藝品等多種形式。

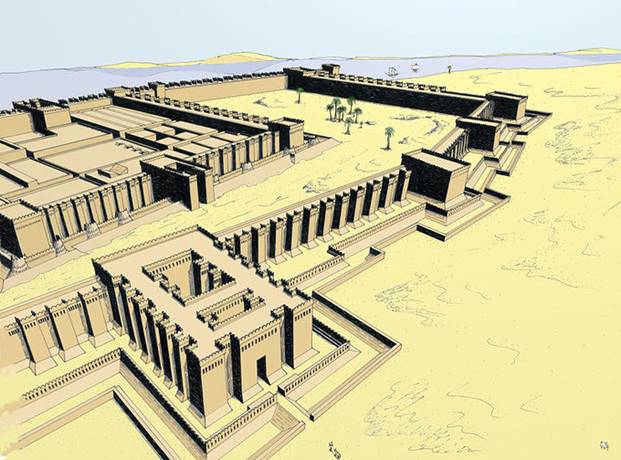

新王國時期的建築以神廟建築和陵墓為主,規模宏大、設計複雜,充分展現了埃及人在建築技術和宗教理念上的成就。卡納克神廟(Karnak Temple)和盧克索神廟(Luxor Temple)是這一時期最具代表性的宗教建築群。卡納克神廟供奉阿蒙(Amun)神,是新王國時期最大的神廟,佔地廣闊,其柱廳(Hypostyle Hall)擁有134根巨柱,是古埃及建築中規模最大的柱廳之一。這些神廟不僅是宗教儀式的中心,也象徵著法老與神的聯繫。

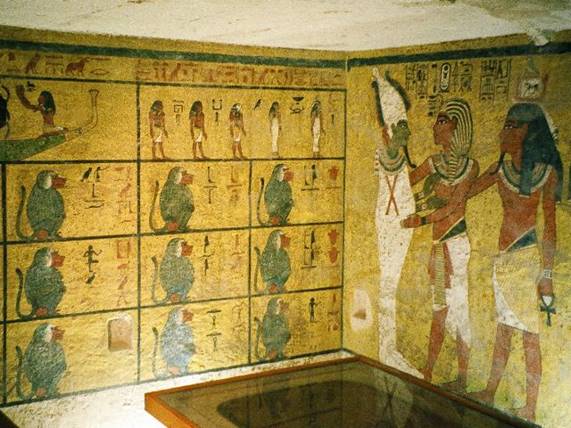

新王國時期的陵墓建築則集中於底比斯的「王陵谷」(Valley of the Kings)和「王后谷」(Valley of the Queens)。與舊王國的金字塔不同,新王國的陵墓建於山谷的隱秘洞穴中,以防止盜墓。這些陵墓內部裝飾有精美的壁畫和浮雕,描繪了《死者之書》(Book of the Dead)中的場景,以及法老在來世的旅程和與神祇的交互。

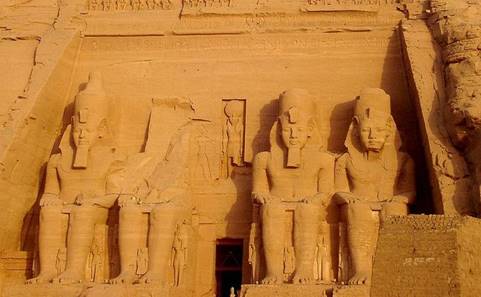

新王國時期的雕塑以其宏大和細緻聞名,特別是法老和神祇的雕像。這些雕像通常以石灰石、花崗岩和砂岩製成,展現出高超的技術和莊嚴的美學。法老的雕像強調權威和神聖性,例如拉美西斯二世(Ramses II)的雕像,其體量巨大,象徵著無上的權力。阿布辛貝神廟(Abu Simbel)的巨型雕像便是這一風格的典範。

此外,新王國時期還出現了更多個性化的肖像雕塑,例如阿肯那頓(Akhenaten)的雕像。在阿瑪納時期(Amarna Period),阿肯那頓推行一神教,藝術風格也發生了顯著變化。他的肖像呈現出細長的臉龐、突出腹部和自然化的姿態,與以往理想化的法老形象大相徑庭。這種風格強調真實性與個人特徵,成為新王國藝術中的重要創新。

新王國的繪畫與浮雕以其生動的色彩、細膩的細節和豐富的主題而聞名。墓室壁畫是新王國藝術的重要形式,常見於王陵谷和王后谷的墓葬中,內容包括宗教儀式、亡靈旅程、神祇場景以及日常生活的再現。例如,圖坦卡門(Tutankhamun)墓室中的壁畫以鮮豔的顏色和精細的線條描繪了亡靈的復活和來世的生活。

浮雕在新王國時期也達到了新的高度。低浮雕和深浮雕技術被廣泛應用於神廟和陵墓的牆壁裝飾,描繪法老與神祇的互動場景。例如,卡納克神廟的牆壁上雕刻了塞提一世(Seti I)與神祇進行宗教儀式的畫面,這些浮雕不僅具有視覺上的震撼力,也充滿了宗教意義。

新王國的工藝品以其精美和多樣化著稱,首飾、護身符和金屬工藝品在這一時期達到頂峰。圖坦卡門的金面具(Golden Mask of Tutankhamun)是新王國工藝品的代表作,這件由純金製成的面具以青金石、瑪瑙和碧玉等寶石裝飾,象徵法老的神聖與永恆。

首飾不僅用於裝飾,還具有宗教和象徵意義。例如,荷魯斯之眼(Eye of Horus)和生命符(Ankh)是常見的護身符,代表保護與生命的延續。工匠還創作了大量青銅和金屬製品,如刀劍、祭器和儀式用具,這些作品展示了埃及人在技術與藝術上的卓越成就。

新王國時期的藝術深受宗教信仰的影響,特別是對阿蒙神和其他神祇的崇拜。在阿肯那頓的統治下,埃及一度轉向對阿頓神(Aten)的崇拜,這種宗教改革帶來了藝術風格的劇烈變化。阿瑪納藝術以其自然主義和個人化的表現著稱,與傳統的程式化風格形成鮮明對比。然而,這一風格隨著阿肯那頓的去世迅速消退,埃及藝術重新回歸傳統形式。

新王國時期的藝術不僅是宗教和政治的表達,也是社會繁榮與技術進步的象徵。藝術家的地位在這一時期有所提高,他們的作品受到高度重視,許多藝術家甚至在墓葬中留下自己的署名。新王國的藝術風格通過結合莊嚴、細膩與創新,為埃及藝術的發展樹立了新的標杆,其影響延續至後來的古典時期和現代藝術中。

早王國時期藝術

古埃及的早王國時期(Early Dynastic Period,約公元前3100年-公元前2686年)是埃及統一後的初始階段,也是古埃及文明的奠基期。在這一時期,藝術開始形成具有象徵性和程式化的風格,為後來古埃及藝術的發展奠定了基礎。早王國時期的藝術以宗教、政治和權力表現為核心,涵蓋建築、雕塑、繪畫和工藝品,展現出早期國家對統一和秩序的追求。

建築

早王國時期的建築主要以宗教建築和墓葬為主。這一時期的墓葬以「馬斯塔巴」(Mastaba)為代表,馬斯塔巴是用於貴族和統治者的長方形平頂石墓,結構由泥磚或石塊砌成,內部通常包括一個地下墓室和地上的禮拜廳。馬斯塔巴的設計強調對亡者的保護以及來世生活的需求,為後來的金字塔建築提供了雛形。

宗教建築的遺跡在這一時期相對少見,但已經出現了原始的神廟形式。這些建築主要用於供奉神靈和舉行宗教儀式,通常由簡單的泥磚結構組成,並以象徵性的裝飾表達宗教意圖。雖然這些建築的規模和工藝尚未達到後來的高度,但已經展示了對宗教和權力的重視。

雕塑

早王國時期的雕塑主要以權威象徵和宗教表現為主。統治者和神祇的雕像通常以石灰石或砂岩製成,雖然技術尚不成熟,但已經顯示出程式化的特徵。例如,統治者的雕像常常採用莊嚴的坐姿或站姿,強調其神聖和權力的象徵意義。

著名的「那爾邁石板」(Narmer Palette)是早王國時期最重要的雕塑之一,這件作品被認為紀念了埃及的統一。石板上雕刻了國王那爾邁(Narmer)以壓倒性力量征服敵人的場景,人物和場景以程式化的方式呈現,標誌著埃及藝術象徵語言的形成。石板上還展示了鷹(象徵荷魯斯)和紙莎草等象徵元素,這些符號成為後來埃及藝術中重要的視覺語言。

動物雕像和小型陪葬雕塑在這一時期也很常見,例如公牛、獅子和獵鷹,這些動物常被視為神靈的象徵或權力的具象化。雕塑風格強調簡潔和象徵性,並以自然元素為基礎,表現出對宗教和權力的崇敬。

繪畫與浮雕

早王國時期的繪畫和浮雕主要用於墓葬和宗教建築的裝飾,內容多與宗教儀式、權力象徵以及自然界相關。這些作品的風格以平面化和程式化為特徵,人物和動物的描繪通常按照特定的比例和構圖規則排列,顯示出對秩序和和諧的追求。

墓室中的壁畫和浮雕常描繪農耕、漁獵和宴會場景,目的是為亡者提供來世的生活保障。例如,一些早王國的墓葬內部裝飾有描繪漁獵場景的浮雕,展示了亡靈在來世的繁榮生活。這些作品以簡單的線條和明亮的色彩呈現,雖然技術尚不成熟,但已經顯示出對細節和故事性的關注。

工藝品與首飾

早王國時期的工藝品和首飾顯示出高超的技術和對珍貴材料的運用。護身符、陶器和金屬器皿常用於宗教儀式和日常生活中。護身符通常以動物或神祇的形象製成,例如荷魯斯之眼(Eye of Horus)和象徵生育的蛙形護身符,被認為具有保護作用。

早王國的陶器風格簡潔,形狀實用且裝飾性較少,但已經展示出製作技術的進步。彩繪陶器和刻有簡單圖案的器皿在墓葬中常見,用於存放食物和飲品,作為亡者在來世的供品。

首飾的製作在早王國已經達到較高的水平,通常以黃金、銀和青金石等珍貴材料製成。這些首飾不僅是裝飾品,還具有象徵權力和宗教意義,例如皇冠和手鐲經常出現在貴族的陪葬品中。

藝術的宗教與政治功能

早王國時期的藝術主要服務於宗教和政治目的,其核心功能是強化統治者的權威和宗教信仰。統一的象徵語言和程式化的風格成為表現國家穩定和秩序的工具,藝術家被視為法老和神靈的僕人,其創作被賦予崇高的宗教意義。

藝術中的象徵性表現,如那爾邁石板上的國王征服場景,以及墓葬中的動物和農業場景,展現了埃及人在政治和宗教上的高度組織性。這些藝術作品不僅體現了對來世的信仰,也反映了埃及對統一與永恆的追求。

早王國時期的藝術雖然技術尚未達到後來的高度,但已經奠定了古埃及藝術的基本風格和表現形式。這些早期的探索和創新成為後來古埃及藝術發展的重要基礎,並對埃及文明的長期穩定與繁榮起到了重要作用。

陶瓷板(約公元前3900年):這是一個來自古埃及王朝初期的板。它描繪了一個船上的人與河馬和鱷魚一起。在這種情況下,河馬很可能以塞思(Seth)神的形式象徵著混亂和破壞,而鱷魚則可能像徵了索貝克(Sobek)神,他有時是保護神。

鱷魚神索貝克的沉沒浮雕:動物通常也是埃及藝術中的高度象徵人物。

早王國期第一和第二王朝

古埃及的第一和第二王朝(約公元前3100年-公元前2686年)屬於早王國時期(Early Dynastic Period),是古埃及統一後的初始階段,也是埃及文明奠定基礎的時期。在這一時期,藝術不僅反映了宗教和權力的象徵,也顯示出對秩序、穩定和象徵性語言的初步探索。第一和第二王朝的藝術涵蓋了建築、雕塑、繪畫、浮雕及工藝品,表現出對法老權威和宗教信仰的強烈關注。

第一王朝的藝術發展標誌著古埃及文明的開端,這一時期的藝術以政治統一和宗教崇拜為核心。法老被視為人間與神界的聯繫者,其形象和權威在藝術中被強調。

第一王朝的建築主要是貴族和法老的墓葬,墓葬結構以「馬斯塔巴」(Mastaba)為主。馬斯塔巴是長方形平頂建築,使用泥磚建造,內部有墓室和祭祀廳,象徵對來世的信仰和亡靈的保護。墓葬內部裝飾開始以簡單的浮雕和象形文字記錄亡者的身份和事跡。

這一時期的雕塑以小型物品為主,例如雕刻的石板、護身符和石製器皿。那爾邁石板(Narmer Palette)是第一王朝最著名的藝術品之一,被認為紀念了上埃及和下埃及的統一。石板上雕刻了法老那爾邁的形象,他戴著象徵上埃及的白冠,並在另一側戴著下埃及的紅冠,場景中還描繪了他征服敵人的場面。這件作品不僅是政治統一的象徵,也展示了埃及藝術中程式化風格的萌芽。

護身符和小型雕像在第一王朝時期的墓葬中普遍存在,這些物品通常以動物或神靈為主題,被認為能夠保護亡靈或提供來世的幫助。材料包括石灰石、瑪瑙和青金石,顯示出早期工藝技術的發展。

第二王朝延續了第一王朝的藝術傳統,同時在形式和技術上進一步發展。這一時期的藝術逐漸表現出對秩序和象徵性語言的系統化探索。

由於木材的稀缺,古埃及使用的兩種主要建築材料是曬太陽的泥磚和石灰石。在王朝初期結束之後,墓葬和寺廟中都使用了石頭,而皇宮,要塞和寺廟區域的牆壁上也使用了磚頭。

古埃及的房屋是用從尼羅河收集來的泥土建造的。將泥漿放在模具中,在烈日下乾燥以硬化。尼羅河谷耕地附近的許多埃及城鎮都消失了,要么是由於洪水氾濫,一千年來河床緩慢上升,要么是用農民建造的泥磚作為肥料。幸運的是,埃及乾燥炎熱的氣候保留了一些泥磚結構。

除了在孟菲斯附近的薩加拉(Saqqara)和赫爾萬(Helwan)的墓地外,阿比多斯(Abydos)和納卡達(Naqada)的法老王的大型墓穴還揭示了主要由木頭和泥磚建造的建築物,牆壁和地板使用的石材很少。石材大量用於製造裝飾品,器皿,有時還用於製造雕像。Tamarix被用來建造諸如Abydos Boats之類的船。固定榫眼和榫榫連接是最重要的本土木工技術之一,固定榫眼是通過將一種木材的末端修整成適合榫眼(或孔)的方式製成,榫眼(或孔)被切成第二種木材。這種使用自由榫的接頭的變化最終成為地中海和埃及造船業最重要的特徵之一。

薩卡拉(Saqqara)的階梯式金字塔:除了在孟菲斯附近的薩卡拉(Saqqara)和赫爾旺(Helwan)的墓地外,在阿比多斯(Abydos)和納卡達(Naqada)的法老王的大墳墓還發現了主要由木頭和泥磚建造的結構,牆壁和地板使用的石材很少。

古埃及的墓葬和葬禮

古埃及的墓葬和葬禮是其文化和宗教信仰的核心組成部分,反映了埃及人對生命、死亡以及來世的深刻理解。他們相信死亡並非生命的終結,而是通往永恆生命的一個過程,因此墓葬和葬禮儀式被視為確保亡者在來世繁榮與安寧的重要手段。古埃及的墓葬設計、陪葬品以及葬禮儀式的發展,隨著時代的變遷而逐漸變得更加複雜與精緻,顯示了埃及文明對來世信仰的深刻投入。

古埃及的墓葬設計根據亡者的社會地位和時代而有所不同,從早期的簡單墓穴到後來複雜的金字塔和岩石墓,均展現了對亡者來世的重視。

早期墓葬主要是簡單的坑穴,覆蓋泥磚或木板,隨後逐漸發展為「馬斯塔巴」(Mastaba),一種長方形平頂建築,內部有墓室和祭祀廳。這些墓葬通常為貴族和上層階級所有,用於保存遺體和陪葬品,並進行宗教儀式。

在舊王國時期,金字塔成為法老墓葬的主要形式。金字塔不僅是陵墓,也是法老權威與神聖地位的象徵。最著名的例子是吉薩金字塔群,包括胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和門卡拉金字塔。金字塔內部包括多個墓室、走廊和通道,設有石棺和陪葬品,用於保護法老遺體和確保其來世的繁榮。

中王國與新王國的墓葬

中王國和新王國時期,墓葬設計逐漸轉向隱秘的山谷墓,如底比斯的「王陵谷」(Valley of the Kings)和「王后谷」(Valley of the Queens)。這些岩石墓深入山體,結構複雜,牆壁上裝飾有精美的壁畫,描繪亡者在來世的旅程以及《死者之書》(Book of the Dead)的場景。這種隱秘設計旨在防止盜墓,同時為亡者提供更具保護性的安息之地。

葬禮儀式旨在確保亡靈能夠順利進入來世,並受到神祇的庇佑。整個過程通常包括以下幾個主要步驟:

木乃伊化是葬禮儀式中最重要的部分,旨在保存遺體,以供亡靈在來世使用。木乃伊製作過程包括去除內臟、乾燥遺體(使用天然碳酸鈉,即納特鹽),以及用亞麻布包裹屍體。內臟被取出後,存放於「卡諾皮克罐」(Canopic Jars)中,這些罐子通常雕刻有守護神的頭像,分別保護肝、肺、胃和腸。

陪葬品在古埃及墓葬中具有重要地位,被認為是亡靈在來世生活所需的物品。這些物品包括食物、飲品、工具、武器、首飾以及象徵性的護身符,如荷魯斯之眼(Eye of Horus)和生命符(Ankh)。陪葬品的數量和質量通常取決於亡者的社會地位,法老和貴族的墓葬中常包含極為珍貴的物品,如金面具和雕像。

墓葬藝術與象徵意義

墓葬中的藝術和裝飾在古埃及文化中具有重要的象徵意義,旨在指引亡靈進入來世,並提供精神上的庇護。墓室內的壁畫和浮雕描繪亡者的生前生活、宗教儀式以及亡靈在來世的旅程,內容包括農耕、漁獵和祭祀活動。例如,王陵谷的壁畫以鮮豔的顏色和細膩的線條再現亡靈的旅程,展示了亡者與眾神的交互場景。

《死者之書》在墓葬中經常出現,這是一部指導亡靈進入來世的宗教文本,包含祈禱、咒語和圖像。這些文本通常刻在墓室的牆壁上或製成紙莎草卷,放置於墓中,幫助亡靈通過最後的審判,進入永恆的樂園「芡實田」(Field of Reeds)。

墓葬繪畫與雕塑

古埃及墓葬中的繪畫與雕刻是其文化和宗教的重要組成部分,這些藝術形式不僅具有裝飾性,更承載了宗教信仰和亡靈保護的功能。墓葬中的繪畫通常出現在牆壁上,描繪亡者的生前生活、宗教儀式以及來世旅程。這些作品以象徵性和程式化的風格著稱,人物和場景依照固定比例排列,強調秩序與和諧。例如,繪畫中常見的日常生活場景包括農耕、漁獵和宴會,這些圖像的目的是確保亡靈在來世享有豐富的物質保障。同時,宗教場景如亡者與神祇的互動,特別是荷魯斯(Horus)、奧西里斯(Osiris)和阿努比斯(Anubis)等神靈的形象,被認為能夠指引亡靈進入來世。

墓葬中的繪畫風格高度程式化,人物通常以側面描繪頭部和四肢,而眼睛和軀幹則以正面呈現,這種結構化的表現方式強調形象的清晰與完整。顏色在這些畫作中也具有象徵意義,男性通常以紅棕色表現,象徵力量與活力,女性則以黃色或白色為主,代表溫柔與純潔。畫面中的人物大小常依地位高低決定,法老和神祇的形象通常比普通人更大,這進一步強調了階級和神聖性。

墓葬中的雕刻以浮雕為主,包括低浮雕(Bas-Relief)和深浮雕(Sunken Relief)。低浮雕常用於室內牆壁和柱子的裝飾,線條細膩,用於描繪複雜場景和細節,如農耕、漁業或宗教儀式。深浮雕則常見於外牆,適合在陽光下展示,光影效果使圖案更具立體感,特別適用於描繪法老與神祇的場景。浮雕內容多與繪畫相似,包括法老的重大事蹟、宗教儀式以及亡靈的旅程。雕刻技法精湛,石材如石灰石和花崗岩被用來創造細緻的線條和流暢的構圖,例如衣紋、毛髮和自然景物的細節均處理得極為生動。

墓葬中的石棺和石碑也是雕刻的重要形式,石棺表面通常刻有亡者的名字、職位以及宗教咒語,這些刻文旨在保護亡靈並確保其來世的生命延續。石碑則用於紀念亡者,刻有其生平事蹟和功績,為家屬提供祭拜的場所。例如,王陵谷(Valley of the Kings)內的石棺和壁畫不僅反映了亡靈旅程中的重要場景,也展示了古埃及工匠的高超技術。

墓葬藝術中常見的象徵符號包括荷魯斯之眼(Eye of Horus)、生命符(Ankh)和紙莎草等,這些元素被認為具有魔法力量,能保護亡靈免受邪惡的侵害。這些符號與繪畫和雕刻相結合,形成一種完整的視覺敘事,指引亡靈穿越來世的各個階段。亡靈通過最後的審判後可進入「芡實田」(Field of Reeds),這是埃及人對來世理想生活的表現。

墓葬中的繪畫和雕刻不僅是宗教和文化的表現形式,還反映了當時的社會結構和價值觀。法老和貴族的墓葬中裝飾華麗,顯示了他們的崇高地位和對來世的重視,而平民的墓葬則相對簡樸,但同樣體現了對生命延續的期望和對神靈的依賴。透過墓葬中的繪畫與雕刻,我們可以窺見古埃及人如何將宗教、藝術與現實生活緊密結合,並將這些理念用視覺藝術永久保存,成為後人理解這一偉大文明的重要窗口。

所有埃及浮雕都被塗上了油漆,而在墓葬,廟宇和宮殿中享有較少聲望的作品則被塗在了平坦的表面上。石材表面用粉飾或粗糙的灰泥層(如果有的話)製備,上面有較光滑的石膏層。一些更好的石灰石可以直接塗漆。顏料主要是礦物的,被選擇為可以承受強烈的陽光而不會褪色。繪畫中使用的結合劑仍不清楚。已經提出蛋蛋彩畫以及各種樹膠和樹脂。顯然,沒有使用塗在薄薄的濕灰泥上的真實壁畫。取而代之的是將油漆塗到干石膏上,即所謂的壁畫用意大利語。塗漆後,通常將清漆或樹脂用作保護性塗料,儘管有些完全暴露在牆壁上的油漆很少暴露,但許多暴露於這些元素的油漆仍能很好地存活。包括木製小雕像在內的小物件通常使用類似的技術進行繪畫。

由於埃及極端乾燥的氣候,許多古埃及繪畫得以倖存。這些畫作通常是為了給死者帶來愉快的來世。主題包括穿越黑社會或保護性神靈的旅程,將死者介紹給黑社會之神(例如奧西里斯)。一些墓葬畫展示了死者生前所從事的活動,並希望他們繼續永恆。埃及畫的繪畫方式可以顯示動物或人的側面圖和側面圖-一種稱為合成視圖的技術。它們的主要顏色是紅色,藍色,黑色,金色和綠色。

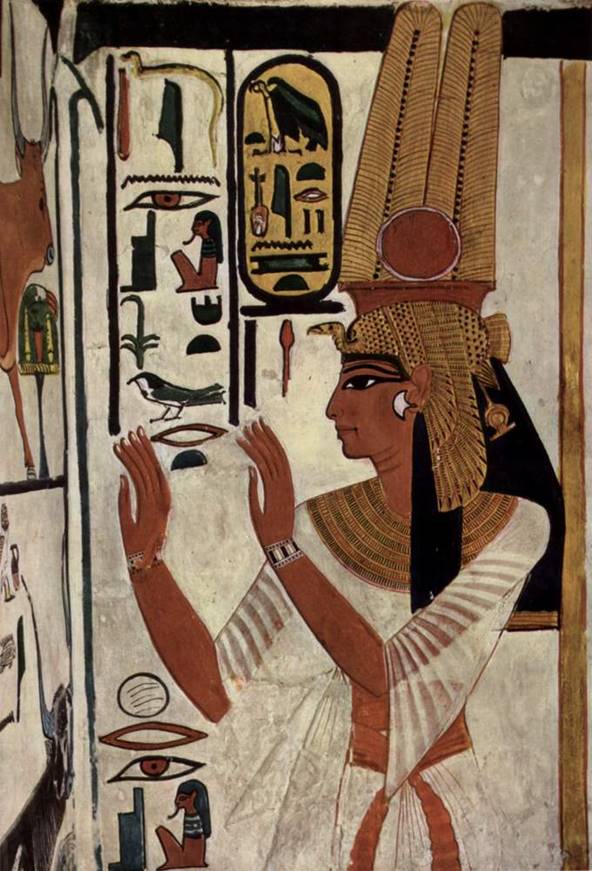

Nefertari的壁畫:埃及畫的繪畫方式可以顯示動物或人的側面圖和側視圖。例如,此繪畫從側面視圖顯示了頭部,從正面視圖顯示了身體。使用的主要顏色是紅色,藍色,黑色,金色和綠色。

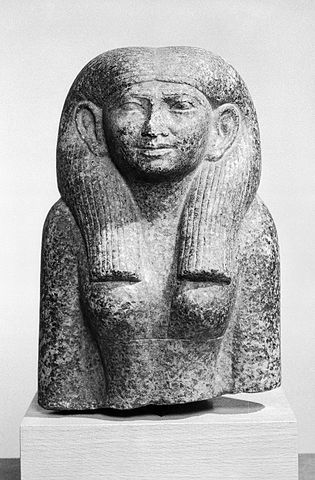

Amenhotep III的雕刻頭像:非常傳統的肖像雕像體現了統治者的理想特徵。

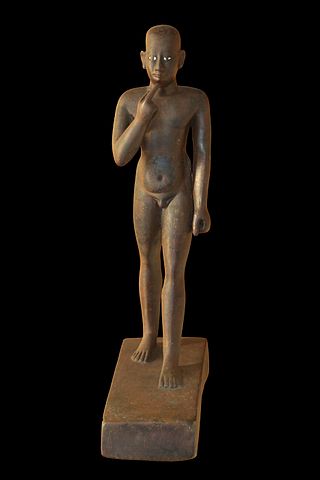

最遲在第四王朝(公元前2680–2565年)建立了Ka雕像的概念。這些都是擺在墳墓作為一個休息的地方KA靈魂的一部分。所謂的備用頭,或無毛的普通頭,尤其是自然主義的,儘管在古埃及人對真人像的畫像程度尚有爭議。

早期的陵墓還包含奴隸,動物,建築物和物體的小型模型,例如死者在後世繼續他的生活方式所必需的小船,以及後來的烏沙卜地人物。但是,絕大多數的木製雕塑已經消失了,或者可能用作燃料。在諸如陶器之類的流行材料中通常會發現小眾神像或它們的動物擬人形象。從神像到玩具和雕刻器皿,還有大量的小型雕刻物。雪花石膏通常用於製作昂貴的版本,而彩繪木材是最常用的材料,通常用於放置在墳墓中以供來世的小動物,奴隸和財產的小模型中。

在製作雕像時要遵循非常嚴格的慣例,並且每個埃及神的外表都有特定的規定。例如,天空之神(Horus)本質上是用獵鷹的頭部來代表,而葬禮的神靈(Anubis)則總是用a狼的頭部來展示。根據對藝術作品的遵守程度對藝術作品進行排名,並且嚴格遵循這些慣例,以至於三千年來,雕像的外觀變化很小。這些約定旨在傳達人物ka的永恆和不衰老的品質。

王朝初期的雕塑

古埃及的紀念性雕塑舉世聞名,但精緻精緻的小型作品卻大量存在。埃及人採用了獨特的沉陷技術,該技術非常適合非常明亮的陽光。浮雕中的主要人物遵循與繪畫中相同的人物習慣,腿部(未坐著的地方)和頭部從側面顯示,但軀幹從正面顯示,並且一組標準比例構成人物,使用18從地面到前額髮際線的“拳頭”。這最早出現於第一代王朝(公元前31世紀)的《納默調色板》,但與其他地方一樣,該公約並未用於從事某些活動的未成年人,例如俘虜和屍體。其他約定使男性的雕像比女性的雕像暗。

早期的陵墓包含奴隸,動物,建築物和物體的小型雕塑模型,例如死者在來世繼續他的生活方式所必需的小船,以及後來的烏沙卜地人物。但是,絕大多數的木製雕塑已經消失了,或者可能用作燃料。在諸如陶器之類的流行材料中通常會發現小眾神像或它們的動物擬人形象。從神像到玩具和雕刻器皿,還有大量的小型雕刻物。雪花石膏通常用於製作昂貴的版本,而彩繪木材是最常用的材料,通常用於放置在墳墓中以供來世的小動物,奴隸和財產的小模型中。

墓雕塑

牛的El-Amra粘土模型(約公元前3500年)早於王朝初期,但提供了當時墓葬雕塑的外觀和生產方法的思想。牛更通常代表血液的來源,而不是肉或奶製品,但很可能像徵來世的食物。該模型是小比例模型(高8.2 cm),在低溫下進行了燒製,並且最初進行了噴漆。模型上殘留的亞麻布表明,它要么放在一塊布下,要么完全包裹在一塊布中。

牛的El-Amra黏土模型:該模型發現於墓中,有可能被用來作為來世後代的象徵物。

納默調色板

納默調色板(公元前31世紀)以法老命名,該法老統一了上埃及(南部)和下埃及(北部)並建立了第一王朝。調色板通常用作研磨化妝品(顏料),如同古代許多文化藝術中一樣,該調色板包含等級,其中Narmer是最大的人物。納默的頭飾象徵著兩個王國的歷史統一。在調色板的正面(正面),他戴著上埃及球莖的白冠。右邊是一組紙莎草花,象徵下埃及。在背面(背面)的第二個位置,他戴著更具幾何感的下埃及紅冠。調色板兩邊的人物都刻有浮雕。

調色板的正面將埃及統一為暴力國家。納默右手揮舞著狼牙棒,他的左手抓住一個跪著的男人。國王的右臂抬起,預示了即將被敵人擊中的致命一擊。納默(Narmer)後面是他的僕人拿著涼鞋。在底部的寄存器中,兩個被征服的敵人因恐懼而逃亡,或者死亡或垂死。每個人的頭部左側的象形文字分別代表一個有城牆的城市和一個失敗城鎮的名稱。同時,牛女神蝙蝠出現在最上面的寄存器中,而獵鷹神荷魯斯出現在納默爾的右邊,這表明國王表現出了神聖的支持。

背面的主題比正面的主題更為複雜。蝙蝠再次在頂部收音器的兩側。在第二個寄存器上,Narmer在左側的涼鞋承載者和標準承載者隊伍之間前進。在最右邊,是十個被斬首的死敵。在它們的上方是落入納默的城鎮名稱。第三個記錄描繪了兩隻神話中的動物,它們的脖子交織在一起,象徵著新近統一的埃及,並形成了一個凹陷的區域,在地面上撒了化妝品。在最底層的收銀機上,一頭公牛踐踏了被擊敗的敵人並撞倒了城牆。從綽號“他的母親的牛”開始,該圖像可能像徵法老王,即蝙蝠的兒子。在後來的象形文字中,低頭的公牛象徵著力量。

納默調色板:在調色板的每一側,統一埃及的第一位國王被描繪為一個積極的征服者和一個勝利的神靈之子。

古埃及舊王國時期藝術

古埃及舊王國時期(Old Kingdom, 約公元前2686年至公元前2181年)的藝術是埃及古代文明早期的重要里程碑,這一時期被稱為「金字塔時代」(Age of the Pyramids),以金字塔建築、精緻的雕塑和壁畫藝術聞名。藝術的創作主要圍繞宗教信仰和國王的神聖地位,展現出埃及人對永恆與秩序的追求。

舊王國最著名的建築成就是金字塔,這些宏偉的結構象徵了法老的神聖性與權威,並作為其靈魂通向來世的工具。薩卡拉(Saqqara)的階梯金字塔是舊王國最早的金字塔,由法老左塞爾(Djoser)統治時期建造,建築師伊姆荷特普(Imhotep)設計。這座金字塔由六層矩形台階構成,代表了由地到天的過渡。吉薩(Giza)的三座大金字塔是舊王國建築的巔峰之作,其中包括胡夫金字塔(Great Pyramid of Khufu),其精確的設計與巨大的規模至今仍令人驚嘆。金字塔周圍的陪葬建築群,包括祭祀廟(Mortuary Temple)和金字塔道(Causeway),顯示了舊王國時期建築的整體性與功能性。

雕塑藝術在舊王國時期達到高度的成熟,法老的雕像被用於表現其神聖與永恆的形象。例如,胡夫(Khufu)和卡夫拉(Khafre)法老的雕像通常刻畫出莊嚴而理想化的形象,身體比例精確,表情堅毅,象徵其無限的權力與穩定性。卡夫拉的坐像(Seated Statue of Khafre)是這一時期的代表作之一,雕像以堅硬的閃長岩(Diorite)製成,背後有一隻鷹形神霍魯斯(Horus)展翅護衛,象徵法老的神聖庇護。除此之外,普通人的雕塑則更注重日常生活的真實再現,例如薩卡拉發現的「書記像」(Seated Scribe),描繪了一位跪坐的書吏,其自然的姿態和細緻的面部刻畫表現出非貴族人物的真實感。

壁畫和浮雕藝術是舊王國藝術的重要組成部分,主要用於墓葬內部的裝飾,描繪亡者的生前活動與來世願景。壁畫多採用平面化與程式化的風格,注重清晰性與敘事性,人物通常按照身份地位以不同的比例呈現。墓葬中的浮雕,例如提蒂(Ti)官員墓內的浮雕,展現了農耕、捕魚和牲畜飼養等場景,這些畫面不僅反映了古埃及的日常生活,也表達了對豐饒與來世幸福的追求。

舊王國時期的工藝品同樣展現了高度的技術與美學成就。石器、陶器和珠寶製作均達到精湛水平,使用材料包括黃金、青金石(Lapis Lazuli)和黑曜石(Obsidian)等珍貴礦石。這些工藝品多用於宗教儀式和貴族生活,例如陪葬物品中常見的化妝盒、香料罐和飾品,展示了埃及工匠的創造力和對細節的精確掌控。

舊王國時期的藝術整體風格注重對對稱性、秩序與穩定的表現,強調法老的神聖地位與社會的層級結構。無論是建築、雕塑還是繪畫,這些作品都以高度的形式化和象徵性為特徵,展現了古埃及人對永恆與來世的深刻信仰,為後續中王國和新王國時期的藝術奠定了重要基礎。

馬斯塔巴的演變

在古埃及舊王國時期(Old Kingdom,約公元前2686年-公元前2181年),墓葬形式經歷了重要的發展與變化,從早期的「馬斯塔巴」(Mastaba)到後來的「階梯金字塔」(Step Pyramid),這一演進顯示了古埃及人對來世信仰的深化以及建築技術的突破。馬斯塔巴是早期貴族和高官的主要墓葬形式,其設計為長方形平頂建築,外觀側面帶有微斜的斜坡,基底呈矩形。馬斯塔巴的地上部分包括祭祀廳,供亡者家屬進行宗教儀式,內牆通常裝飾有浮雕和繪畫,描繪亡者的日常生活場景,例如農耕、漁獵和宴會。這些藝術形式的存在不僅是裝飾,還被賦予保護亡靈和為其來世生活提供保障的功能。

馬斯塔巴的地下部分通過豎井通道連接,墓室內保存著遺體以及陪葬品,這些陪葬品多為日用品、食物和象徵性的護身符,被認為能在來世為亡者提供實際幫助。隨著古埃及文明的進一步發展,馬斯塔巴逐漸演變成規模更大的建築形式,其結構更加複雜,並融入了更多宗教和象徵元素,特別是在法老陵墓的設計中,最終導致階梯金字塔的誕生。

階梯金字塔是古埃及第一座金字塔,由法老杜塞爾(Djoser)的建築師伊姆荷特普(Imhotep)設計建造,位於薩卡拉(Saqqara)。這座金字塔原本計畫作為一座大型馬斯塔巴,但伊姆荷特普在建造過程中不斷將設計擴展,最終建成六層逐漸縮小的梯形結構,總高度約60米。這種創新形式象徵著法老通往天界的階梯,強調其神聖地位和永恆生命的概念。金字塔的內部設有墓室、通道和祭祀廳,墓室由堅固的花崗岩製成,用於保護法老的遺體並確保其靈魂的安全。

階梯金字塔的設計與馬斯塔巴一脈相承,其基礎結構可以看作是多層馬斯塔巴的堆疊。與馬斯塔巴相比,階梯金字塔不僅在規模上更加宏大,其宗教和政治意義也更為突出。階梯金字塔成為整個薩卡拉墓葬群的核心建築,周圍建有高大的石牆、庭院、神廟和祭祀建築,構成了一個完整的宗教與墓葬功能區域。圍牆內設有假門,象徵著亡靈通往來世的入口,而庭院則用於舉行宗教儀式,體現了古埃及人對來世的嚴密準備和宗教信仰。

這一建築創舉展示了古埃及人在建築技術和組織能力上的非凡成就,也標誌著古埃及對法老權威和來世信仰的深化。馬斯塔巴的穩定結構和階梯金字塔的宏大設計不僅反映了早期古埃及社會對墓葬安全的重視,也揭示了對宇宙秩序與神聖性的理解。階梯金字塔的成功為後來的胡夫金字塔和吉薩金字塔群奠定了基礎,並成為古埃及建築與文化中不可或缺的標誌。

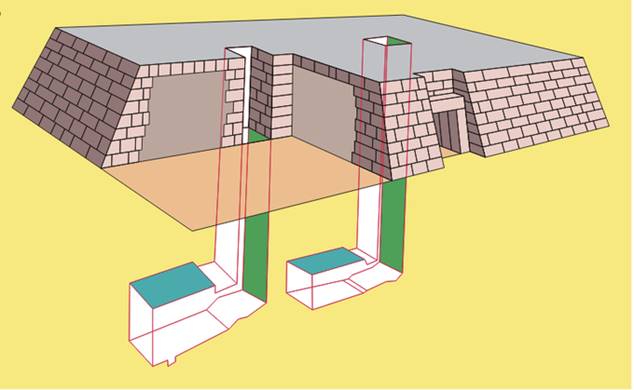

馬斯塔巴示意圖:在馬斯塔巴內部,一個深室被挖入地下並襯以石頭或磚頭。隨著時間的流逝,這些墓室沉入更深,並通過樓梯相連。地面上的結構有一個小教堂的空間,神父和家屬可以為小教堂獻祭,以獻祭死者的靈魂。

Mastaba的示例:皇家mastabas被用來標記許多重要的埃及人的墓地。

杜塞爾(Djoser)的“階梯金字塔”

杜塞爾(Djoser)的「階梯金字塔」(Step Pyramid)是古埃及建築史上的里程碑,也是世界上最早的大型石建金字塔之一。這座金字塔位於薩卡拉(Saqqara),是杜塞爾法老(公元前2667年-前2648年)的陵墓,由他的建築師兼宰相伊姆荷特普(Imhotep)設計建造。階梯金字塔不僅標誌著埃及金字塔建築的起源,也象徵著埃及人在建築技術和宗教理念上的突破。

階梯金字塔的結構與設計

杜塞爾的階梯金字塔是由六層逐漸縮小的梯形平台堆疊而成,外形呈階梯狀,最初高度約60米。它的基底為長方形,底邊長121米,寬109米,建築材料完全使用石灰石,取代了舊王國早期常用的泥磚,這是埃及建築史上的一次創新。

這座金字塔的結構是從傳統的「馬斯塔巴」(Mastaba)墓葬演化而來。最初的設計是一座普通的馬斯塔巴,但隨著建造進展,伊姆荷特普將設計擴展為六層,形成階梯式結構,這種形態被認為象徵著法老通往天界的階梯,顯示出古埃及人對來世和神靈的信仰。

金字塔的內部包含迷宮般的走廊和通道,中心位置設有杜塞爾的石棺室。墓室完全用花崗岩製成,展示了高超的建築技術。此外,金字塔內部還設有假門和隱藏的通道,用於防止盜墓,顯示出對亡靈安全的高度關注。

附屬建築與墓葬群

階梯金字塔並非孤立的建築,而是整個薩卡拉墓葬群的核心。墓葬群包括多種附屬建築,如神廟、庭院、祭壇和圍牆,這些設施共同構成了一個完整的宗教和墓葬功能區域。

金字塔的周圍由一座巨大的石牆包圍,牆高約10米,長度超過1.5公里,牆壁上設有假門和唯一的真正入口。牆內設有一個寬敞的庭院,用於舉行宗教儀式和法老的葬禮活動。墓葬群中還包含神廟和倉庫,用於存放祭品和舉行儀式,表現了對亡靈的崇敬與照顧。

建築師伊姆荷特普的角色

階梯金字塔的設計和建造是建築師伊姆荷特普的重要成就,他被後世視為古埃及最偉大的建築師之一。伊姆荷特普不僅是杜塞爾的宰相,還是一位多才多藝的學者,被認為是醫學、天文學和宗教領域的先驅。

在金字塔建造完成後,伊姆荷特普的地位逐漸神化,他被尊為智慧和建築之神,並在後來的幾個世紀中受到崇拜。階梯金字塔的成功為後來古埃及金字塔的建設奠定了基礎,直接影響了吉薩金字塔群的設計與建造。

階梯金字塔的宗教與文化意義

杜塞爾的階梯金字塔不僅是一座陵墓,更是古埃及宗教和文化的象徵。金字塔的階梯結構被認為象徵著法老的靈魂向上攀登,最終與太陽神拉(Ra)合一。這座金字塔的設計和裝飾體現了古埃及人對來世的信仰,並強調法老作為神與人之間聯繫者的神聖地位。

墓葬群的建設也顯示了古埃及社會對法老的高度尊崇,並反映了當時的社會組織能力和技術水平。建造如此龐大的建築需要數千名工匠和勞工的協作,顯示了埃及早期文明的繁榮與凝聚力。

現代研究與保護

杜塞爾的階梯金字塔是世界上保存最好的古代建築之一,但由於經歷了數千年的自然侵蝕和人為破壞,金字塔的部分結構已損壞。現代考古學和建築修復技術正在努力保護這一珍貴的文化遺產。

階梯金字塔的發掘和研究為學者提供了大量有關古埃及建築技術、宗教信仰和社會組織的寶貴信息。同時,它也吸引了世界各地的遊客和學者,成為埃及文化遺產的重要象徵。

Saqqara的階梯金字塔:杜塞爾(Djoser)的階梯金字塔是埃及古王國期間建造的第一座大型金字塔。與後來的金字塔不同,它採用易於識別的台階設計。

吉薩金字塔

古埃及吉薩金字塔(Giza Pyramids)是世界著名的古代建築群,位於埃及開羅附近的吉薩高原(Giza Plateau)。這些金字塔包括胡夫金字塔(The Great Pyramid of Khufu)、哈夫拉金字塔(Pyramid of Khafre)和門卡拉金字塔(Pyramid of Menkaure),是埃及第四王朝(約公元前2600年-公元前2500年)法老的陵墓。吉薩金字塔是古代世界七大奇蹟中唯一保存至今的建築,被認為是古埃及文明的象徵,其規模和建造技術至今讓人嘆為觀止。

胡夫金字塔

胡夫金字塔是吉薩金字塔群中最大且最著名的一座,也是人類歷史上最大規模的建築之一。原始高度約為146.6米(現存約138.5米),基底邊長約230米,占地超過5萬平方米,由約230萬塊石灰石塊建造而成,每塊石塊的重量平均為2.5噸至15噸不等。

胡夫金字塔的設計反映了古埃及人對數學和天文學的深刻理解。金字塔的四個基底邊緣幾乎完美對齊東西南北,顯示了當時高度精確的測量技術。金字塔內部包含多個墓室和通道,包括大畫廊(Grand Gallery)、法老墓室和女王墓室,墓室的牆壁由花崗岩製成,並展示了高超的建築技術。

哈夫拉金字塔

哈夫拉金字塔是第二大金字塔,由胡夫的兒子哈夫拉法老建造。金字塔原高約143.5米(現存約136.4米),基底邊長約215米,結構與胡夫金字塔相似。哈夫拉金字塔外部曾覆蓋有光滑的石灰石外殼,使其在陽光下閃耀,但目前僅在金字塔頂端保留了一小部分外殼。

哈夫拉金字塔以附近的斯芬克斯(Sphinx)聞名。這座獅身人面像長約73米,高約20米,被認為是哈夫拉法老的肖像,象徵力量與智慧。斯芬克斯與金字塔一起組成了吉薩建築群的重要部分,反映了法老的神聖地位和對來世的信仰。

門卡拉金字塔

門卡拉金字塔是吉薩金字塔群中最小的一座,由哈夫拉的兒子門卡拉法老建造。金字塔原高約65.5米(現存約61米),基底邊長約108米。這座金字塔的外部設計更加精緻,其下半部分曾覆蓋有紅色花崗岩,而上半部分則以石灰石為主。門卡拉金字塔旁還建有三座小型金字塔,用於埋葬王后和其他王室成員。

建造技術

吉薩金字塔的建造過程至今仍是學術研究的熱點話題。根據考古學家的研究,這些金字塔的建造可能涉及數萬名勞工和工匠,建造時間約為20年至30年不等。石塊通過採石場切割後被運送到建築地點,可能利用了滑道和滾木等技術來提升和定位巨大的石塊。金字塔的建造展示了古埃及人非凡的組織能力和技術創新。

宗教與文化意義

吉薩金字塔群是古埃及宗教和政治的重要象徵。金字塔被認為是法老通往天界的階梯,幫助其靈魂與太陽神拉(Ra)合一。每座金字塔旁通常設有祭祀神廟和船坑,用於舉行宗教儀式並保護法老在來世的航行。

金字塔的三角形結構象徵穩定與永恆,與古埃及人對宇宙秩序(Ma'at)的信仰相呼應。同時,金字塔群的位置和對齊方向與天文現象密切相關,顯示了埃及人在建築設計中對天文學的高度運用。

吉薩金字塔的遺產與影響

吉薩金字塔是人類文明史上的建築奇蹟,其規模、設計和建造技術對後世影響深遠。這些金字塔不僅吸引了無數的考古學家和遊客,也成為研究古埃及社會結構、宗教信仰和技術成就的重要資料。

今日的吉薩金字塔作為世界文化遺產受到保護,但面臨風化、環境污染和旅遊壓力等挑戰。通過現代科學技術的保護和研究,這些宏偉的建築群繼續為人類提供了解古代文明的寶貴窗口,並彰顯人類智慧與創造力的偉大成就。

吉薩金字塔:此視圖顯示了所有三個金字塔結構:大金字塔,卡夫爾金字塔和門考爾金字塔。

獅身人面像

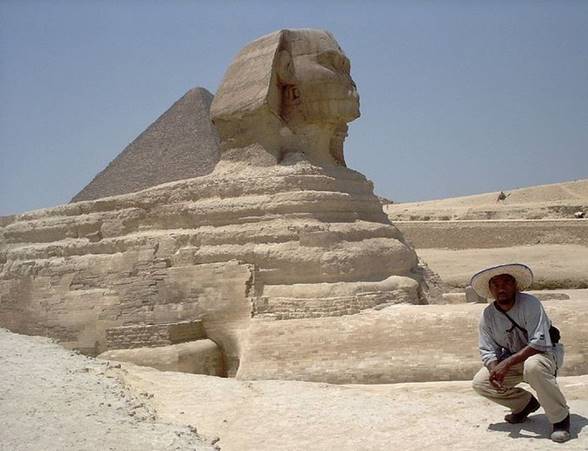

大墓地還包括幾個公墓,一個工人村,一個產業園區以及一個被稱為大獅身人面像的巨大雕塑。大獅身人面像是臥獅身人面像的石灰石雕像,獅身人面像是一個神話人物。通常認為其頭顱是第四王朝統治時期的國王哈夫拉。它是世界上最大的整體雕像,高241英尺,寬63英尺,高66.34英尺。

埃及的獅身人面像(Sphinx)是世界上最著名的古代建築之一,位於吉薩金字塔群的東側,毗鄰哈夫拉金字塔(Pyramid of Khafre)。這座雕像被認為建於公元前2500年前後,是第四王朝時期的遺跡。獅身人面像的長度約73米,高約20米,由一整塊石灰岩雕刻而成,形象為一具獅子的身體與人類的頭部相結合,象徵力量與智慧的結合。

獅身人面像的面部通常被認為是哈夫拉法老的肖像,這是基於其位置以及與哈夫拉金字塔的緊密關聯。面部的特徵如寬額、狹長的眼睛和方形的下巴,都顯示了法老的威嚴與權威。這一雕像表現出古埃及人對法老神聖地位的信仰,法老被視為人間與神界的聯繫者,其形象被賦予了超越凡人的象徵意義。

獅身人面像的獅子身體象徵力量與保護,這種形象在古埃及文化中具有重要意義。獅子常被視為太陽神拉(Ra)的化身,守護著法老的神廟和陵墓。獅身人面像面朝正東,朝向太陽升起的方向,被認為與太陽崇拜密切相關。這種對太陽的崇拜是古埃及宗教的重要部分,體現了對自然界和宇宙秩序的深刻理解。

這座雕像的建造展示了古埃及人在建築與雕刻技術上的卓越成就。獅身人面像是由吉薩高原上的天然石灰岩層雕刻而成,建造過程中需要移除大量多餘的石料,並在細節上進行精緻的雕琢。面部的細膩刻畫,如五官的比例和表情的塑造,顯示了工匠對人類解剖學的深刻掌握。然而,石灰岩本身的材質較為脆弱,因此雕像在漫長的歲月中受到風化和侵蝕,部分細節如鼻子已經損毀。

獅身人面像除了象徵法老的神聖性與保護力,還是一個宗教與文化中心。古埃及人相信這座雕像具有神聖的力量,可驅邪並庇護陵墓與神廟周圍的區域。在後世的古埃及歷史中,獅身人面像也被崇拜為一種神祇,被稱為「哈羅馬赫特」(Horemakhet),意思是「地平線上的荷魯斯」,這進一步強調了其與太陽崇拜的聯繫。

在現代,獅身人面像被視為古埃及文明的象徵,吸引著眾多遊客和學者的注意。它的建造目的和象徵意義仍有許多未解之謎,引發了廣泛的討論與研究。通過持續的考古發掘與修復工作,這座偉大的雕像將繼續為世人揭示古埃及的輝煌歷史與文化成就。

吉薩獅身人面像的蛋白印畫,被部分挖出,有兩個金字塔背景:吉薩獅身人面像是世界上最大的整體雕像,被認為是在第四王朝期間為哈夫拉國王建造的。

我們仍然不完全知道如何建造巨大而令人印象深刻的石碑。用於內部裝飾的大部分石材似乎已被立即挖掘到施工現場的南部。但是,金字塔的光滑外部是由優質的白色石灰石製成的,該石灰石是從尼羅河的另一邊開采的。必須仔細切割這些外部砌塊,然後通過河駁船運到吉薩,然後將坡道拖到施工現場。理論家對於將寶石放置的方法以及該方法的可能性持不同意見。架構師也有可能隨著時間的推移發展自己的技術。

吉薩金字塔的所有三個金字塔的側面在很小的程度上都朝著南北和東西向傾斜。為了確保金字塔保持對稱,外殼石的高度和寬度都必須相等。工人可能已經標記了所有磚塊以指示金字塔牆的角度,並仔細修剪了表面以使磚塊裝配在一起。

挖掘,移動,鑲嵌和雕刻用於建造金字塔的大量石材的工作可能是由數千名熟練工人和非熟練工人完成的。陵墓的證據表明,由10,000名工人組成的勞動力,每個月要進行三個月的換班,大約花了30年的時間才能建造一個金字塔。

埃及舊王國雕塑:該雕塑創建於第四王朝,代表哈索爾女神,門考爾國王和蝙蝠女神。

吉薩大獅身人面像:大獅身人面像位於吉薩金字塔之間,是世界上最大的整體雕像。

霍拉維布拉的迦雕像

後備首長(公元前26世紀):這些個體化的半身像是平民雕像,相當於ka雕像,但確切目的尚不清楚。

Mentuhotep II接受奉獻物:Mentuhotep II坐在座位上,把騙子當作權力的象徵。

Senusret III

從正確的側面看(法王第十二王朝,大約公元前1850年),出現了三尊法老王Sesotris III的黑色花崗岩雕像:Senusret III以其驚人的陰沉雕塑而聞名。

街區雕像和婦女贊助人

中古時期發生的雕塑方面的另一項重要創新是街區雕像,該雕像將在大約2,000年後的托勒密時代繼續流行。街區雕像由一個蹲著的人組成,他的膝蓋舉到胸前,雙臂交叉在膝蓋上方。通常,這些人穿著寬大的斗篷,從而將人物的身體縮小為簡單的塊狀形狀。在某些情況下,斗篷會完全覆蓋雙腳,而在其他情況下,雙腳會露出腳。雕塑的頭部包含最詳細的信息。

街區雕像的示例:古埃及中王國期的街區雕像由一個蹲著的人組成,他的膝蓋舉到胸前。

下圖所示的雕塑-一個私人婦女可以為自己製作雕塑的事實-代表了古埃及男女平等的意義。笨重的三方假髮框住了寬闊的臉龐,並在耳朵後面經過,給人以迫使它們向前的感覺。它們很大,符合古埃及的美麗理想;同樣的理想需要小的乳房,在這方面,雕塑也不例外。眉毛的自然曲線向鼻子的根部傾斜,而低浮雕的人工眉毛則絕對筆直在眼睛的內角上方,此特徵使胸像在第十二王朝初出現。大約在公元前1900年,這些人造眉毛也開始遵循自然曲線,並向鼻子浸入。

貴婦的頭和軀幹(第十二王朝):這件雕塑是由貴婦委託創作的,提供了中王國時期精英階層性別平等的證據。

沙比(Shabti)人物:沙比(Shabti)是陪葬品,與死者一同被安置在墳墓中,以幫助他們來世。

聖甲蟲是受歡迎的護身符,被認為是書面產品的保護者。聖甲蟲也被用作個人名字印章的持有人或媒介。將聖甲蟲的雕像刻在石頭上,然後在聖甲蟲的光滑腹部上刻上印章。

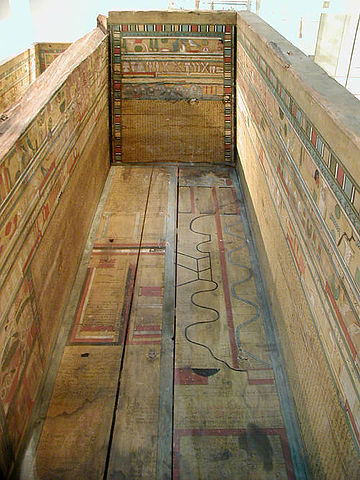

埃及Deir el-Bersha的Gua棺材製的世界地圖(第十二王朝,公元前1985-1795年):此棺材上刻的地圖包括棺材文本的一部分,旨在幫助死者穿越Duat。

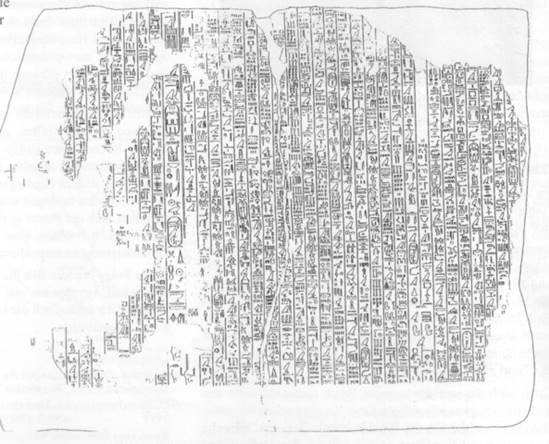

弓箭手塞米的葬石碑:ste葬石碑通常刻有死者的姓名和稱號,以及圖像或像形文字。

平板石碑用於葬禮時,通常由政要及其妻子委託。早在公元前三千年,他們還曾用作門way,最著名的是裝飾了舊王國建築師赫蒙的家。

Stelae還被用來發布法律和法令,記錄統治者的功績和榮譽,標記神聖的領土或抵押財產或紀念軍事勝利。我們對埃及國王的王國和政府的了解大部分來自記錄了官僚頭銜和其他行政信息的公共和私人石碑。這種碑石的一個例子是《阿曼尼姆哈特二世年鑑》,這是阿曼尼姆哈特二世統治時期(公元前1929-1895年)以及古埃及歷史和對王權總體理解的重要歷史文獻。

Amenemhat II年鑑:此圖代表此石碑的較大碎片之一。

許多石碑被用作劃定土地所有權的領土標記。其中最著名的將在新王國時期阿肯納頓時期的阿瑪爾納使用。在埃及的許多歷史上,包括中間王國,成對豎立的方尖碑被用來標記寺廟的入口。最早的神廟方尖碑仍在原始位置,是現代赫利奧波利斯的Al-Matariyyah的紅色花崗岩Senusret I(第十二王朝)方尖碑。方尖碑是太陽神Ra的象徵和存在之處。

Senusret I的方尖碑:該方尖碑是最初標記為太陽神Ra殿入口的一對方尖碑。

阿梅內姆哈特三世的“黑金字塔”

阿梅內姆哈特三世(Amenemhat III)的「黑金字塔」(Black Pyramid)是古埃及中王國時期(Middle Kingdom,約公元前2050年至公元前1710年)的重要建築之一,位於達舒爾(Dahshur)地區。這座金字塔是第十二王朝的法老阿梅內姆哈特三世建造的陵墓,其名稱「黑金字塔」來自於外部覆蓋的暗色泥磚,經過歲月的侵蝕和風化,使其看起來呈現出深色的外觀。

黑金字塔的結構反映了中王國時期金字塔建築的轉變與創新。與舊王國金字塔大多使用石灰石建造不同,黑金字塔採用了泥磚作為主要材料,外部覆蓋了一層石灰石以增強其穩固性。原始設計的高度約為75米,基底邊長約105米。這種建築材料的選擇可能是因為資源有限,也可能是由於建築技術的發展,嘗試用更經濟的方式建造大規模的陵墓。

金字塔的內部結構複雜,設有多個墓室、通道和祭祀廳。墓室用於安放法老的石棺以及陪葬品,內部還設計了許多迷宮般的通道和假門,這些設計旨在迷惑盜墓者,保護法老的遺體和財物。特別值得注意的是,黑金字塔的地下墓室設計顯示出高超的建築技術,內部的通道和墓室由堅固的石材建造,以抵抗地表壓力和地下水的侵蝕。

然而,黑金字塔在建造過程中遇到了嚴重的結構問題。達舒爾地區的地基土質較為鬆軟,加上泥磚建材的限制,使得金字塔在建成後不久出現了沉降和開裂的現象。這些問題導致阿梅內姆哈特三世不得不將自己的陵墓轉移至霍瓦拉(Hawara)的另一座金字塔,這也反映了中王國時期金字塔建築的某些技術挑戰。

儘管如此,黑金字塔的宗教和文化意義仍不容忽視。金字塔的設計體現了中王國時期對來世信仰的深刻理解。內部的祭祀廳和雕刻展示了法老與諸神的聯繫,特別是對太陽神拉(Ra)和死神奧西里斯(Osiris)的崇拜。金字塔周圍的建築群還包括神廟和儲藏室,這些附屬設施進一步強化了金字塔作為宗教和政治中心的作用。

黑金字塔的建造雖然未能完全實現其原始目標,但仍展示了中王國時期建築技術的多樣性和創新性。它的遺址提供了豐富的考古資料,幫助學者了解古埃及的金字塔建造技術以及中王國時期的文化與宗教信仰。作為歷史遺跡,黑金字塔反映了古埃及人在探索永恆生命過程中的努力和挑戰。

阿梅內姆哈特(Amenemhat)三世黑金字塔:中王國金字塔由泥磚和粘土包裹在石灰石中。

工人村和堡壘

工人村莊通常建在金字塔建築工地附近。例如,Kahun(也稱為El-Lahun)是與Senusret II金字塔相關的村莊。該鎮按常規計劃佈置,三面磚砌的城牆。沒有發現第四壁的證據,該壁在一年一次的淹沒期間可能已經倒塌並被沖走。該鎮是矩形的,內部被一堵與外牆一樣大而堅固的泥磚砌成牆。這堵牆約佔鎮面積的三分之一,在這個較小的區域中,房屋由成排的背靠背,並排的單人房房屋組成。較大的區域(較高的斜坡)因此受益於吹來的微風,其中包含數量較少的大型多室別墅,表明工人和監督者之間可能存在階級隔離。該鎮的主要特徵是所謂的“雅典衛城”建築。它的列基礎表明了它的重要性。

Senusret III是一位勇士之王,他幫助古埃及中王國期實現了繁榮的發展。在他的第六年,他在第一條白內障附近疏通了一條舊王國的運河,以方便前往努比亞上游,並以此發起了一系列殘酷的戰役。獲得勝利後,塞努斯雷特三世在全國各地建立了一系列龐大的堡壘,以在埃及征服者和未征服的努比亞之間建立正式的邊界。布恩是要塞距離最北端的堡壘,彼此之間的距離不遠。堡壘本身沿著尼羅河西岸延伸了150多米,佔地13,000平方米,並且在其牆壁內有一個以網格系統佈局的小鎮。在鼎盛時期,它的人口大約為3500。堡壘還包括整個要塞地區的行政管理。它的防禦工事包括三米深的護城河,吊橋,堡壘,堡壘,城牆,城垛,漏洞和彈射器。堡壘的牆壁大約五米厚,十米高。

從北部可以看到布恩(Buhen):布恩是Senusret III在他的多次戰役中建造的古老堡壘。它的護城河,吊橋和堡壘本來可以很好地防禦敵人的襲擊。

卡納克神廟建築群

卡納克神廟建築群(Karnak Temple Complex)是古埃及最宏大且最具代表性的宗教建築之一,位於底比斯(Thebes,今埃及盧克索)東岸,為新王國時期(約公元前1550年至公元前1070年)的主要建築遺址之一。這一建築群是古埃及人供奉阿蒙(Amun)、穆特(Mut)和孔蘇(Khonsu)三位神祇的宗教中心,同時也象徵著法老的權威與神聖性。

卡納克神廟建築群的核心是阿蒙神廟,這是一個龐大的建築綜合體,由多位法老在數個世紀中擴建而成,規模之大和結構之複雜令人驚嘆。阿蒙神廟的入口是第一塔門(First Pylon),一座巨大的石牆,高約40米,象徵著通往神聖領域的大門。進入塔門後是一片廣闊的庭院,庭院內矗立著數座方尖碑(Obelisk),這些方尖碑以單塊石頭雕刻而成,表面刻有讚頌法老和阿蒙神的象形文字。

阿蒙神廟最著名的部分是大柱廳(Great Hypostyle Hall),這是一片佔地約5000平方米的空間,擁有134根巨柱,高約23米,直徑達3米。這些石柱排列整齊,支撐著高大的天花板,天花板的表面曾覆蓋著鮮豔的彩繪,描繪了宗教儀式和神話故事。柱廳的牆壁和石柱上雕刻有精美的浮雕和象形文字,記錄了法老的事蹟和對阿蒙神的崇敬。

卡納克神廟建築群還包括穆特神廟和孔蘇神廟,它們分別位於阿蒙神廟的南側和北側,通過神聖大道(Sacred Way)相連。神聖大道兩旁排列著許多獅身羊面像(Sphinx),象徵著阿蒙神的保護力量。穆特神廟內供奉著阿蒙神的妻子穆特,而孔蘇神廟則供奉著阿蒙神與穆特的兒子孔蘇,這三座神廟共同構成了古埃及宗教的三位一體。

卡納克神廟建築群除了作為宗教儀式的場所,還是法老宣揚權威的象徵。法老通過建造或擴建神廟來表達對神祇的敬意,並鞏固其統治合法性。例如,哈特謝普蘇特(Hatshepsut)女王在神廟中豎立了多座方尖碑,而塞提一世(Seti I)和拉美西斯二世(Ramses II)則在大柱廳留下了大規模的雕刻記錄。

卡納克神廟的設計也反映了古埃及人對宇宙秩序的理解。神廟的佈局從外部的公共庭院到內部的神聖祭壇,呈現出一種由俗世逐漸過渡到神聖領域的空間層次。這種層次設計不僅是物理上的區分,也體現了埃及宗教對秩序和神秘力量的崇敬。

作為埃及歷史和文化的重要象徵,卡納克神廟建築群見證了古埃及建築技術和宗教思想的高度發展。它的遺址不僅吸引了無數遊客和考古學家,也提供了豐富的資料,幫助我們了解古埃及的宗教、政治和藝術成就。

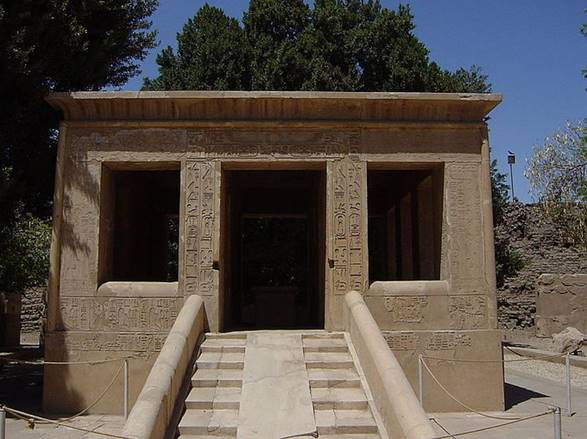

白色教堂:卡納克(Karnak)的Senusret I白色教堂是一個很好的例子,證明了第十二王朝時期藝術和建築的高品質。它的柱子上有非常高品質的浮雕,這在卡納克(Karnak)的其他地方幾乎看不到。

古埃及新王國時期的藝術

古埃及新王國時期(New Kingdom,約公元前1550年-前1070年)是古埃及歷史上的輝煌時期,這一階段的藝術反映了社會繁榮、宗教信仰的深化以及法老權威的鞏固。新王國的藝術涵蓋了建築、雕塑、繪畫、浮雕以及工藝品,其規模宏大、風格成熟,展現出對美學、技術和象徵意義的深刻理解。

建築是新王國藝術的核心,特別是宗教建築的發展達到頂峰。卡納克神廟(Karnak Temple)和盧克索神廟(Luxor Temple)是這一時期最具代表性的建築,這些神廟供奉阿蒙(Amun)神及其家族,成為宗教儀式的中心。卡納克神廟的大柱廳是其最具標誌性的部分,擁有134根巨大的石柱,排列成森林般的空間,柱身上雕刻著象徵法老權威和神祇崇拜的浮雕。這些神廟的建築風格強調對稱與莊嚴,設計上從外部的公共庭院到內部的神聖祭壇,形成一種由凡間向神界過渡的空間序列。神廟的設計不僅具有宗教功能,也顯示了法老作為神與人聯繫者的地位。

雕塑在新王國時期有了進一步的發展,法老和神祇的雕像被賦予更強烈的象徵意義。法老雕像通常以巨大的比例呈現,例如位於阿布辛貝神廟(Abu Simbel)的拉美西斯二世(Ramses II)雕像,高度達20多米,強調法老的權威與永恆性。這些雕像的姿態莊重,表情威嚴,展現出對宇宙秩序(Ma'at)的崇敬。同時,阿肯那頓(Akhenaten)時期的雕塑風格有所變化,強調自然主義和個人特徵,例如阿瑪納藝術(Amarna Art)中的法老肖像顯示出細長的面孔和柔和的線條,與傳統雕塑的程式化風格形成鮮明對比。

繪畫與浮雕也是新王國藝術的重要組成部分,廣泛應用於神廟和墓葬的裝飾。繪畫和浮雕的主題包括宗教儀式、戰爭場景、日常生活以及亡靈旅程。墓室壁畫是新王國時期的一大特色,例如王陵谷(Valley of the Kings)中的墓葬壁畫,描繪了亡靈通過最後審判進入來世的過程。這些畫作以鮮豔的色彩和平面化的風格著稱,人物和場景按重要性大小排列,法老和神祇通常占據最重要的位置。浮雕的技術達到了高峰,線條流暢,層次感強烈,例如塞提一世(Seti I)墓中的浮雕,不僅細膩刻畫了人物的動作和神祇的形象,還展示了藝術家對光影效果的熟練掌握。

新王國時期的工藝品展現了古埃及人對精美和實用的追求,特別是在首飾製作方面達到了頂峰。法老圖坦卡門(Tutankhamun)的金面具是新王國工藝品的代表作,這件由純金製成的面具鑲嵌青金石和瑪瑙,展現了精湛的技術和對細節的追求。同樣,護身符(如荷魯斯之眼和生命符)和金屬器皿也在墓葬中大量出現,這些物品被認為能保護亡靈並確保來世的繁榮。

新王國時期的藝術深受宗教信仰的影響,特別是對阿蒙神和太陽神拉(Ra)的崇拜。這一時期的藝術作品通過形象化的雕塑、壁畫和浮雕,表現了法老作為神的化身以及來世觀念的重要性。藝術中的象徵性語言如太陽、方尖碑和荷魯斯之眼,被廣泛運用於建築和裝飾中,強調了神聖性與永恆的主題。

新王國時期的藝術通過建築的宏大規模、雕塑的象徵性力量以及繪畫與浮雕的細膩敘事,完整展現了古埃及人在宗教、政治和美學上的追求與成就。這些作品至今仍是研究古代文明的重要資料,並吸引著世界各地的遊客與學者,彰顯了古埃及藝術的非凡魅力與影響力。

盧克索神廟

盧克索神廟(Luxor Temple)位於埃及盧克索市(古代底比斯 Thebes)的尼羅河東岸,是新王國時期的重要宗教建築之一。這座神廟建於公元前1400年前後,主要用於供奉底比斯三神:阿蒙(Amun)、穆特(Mut)和孔蘇(Khonsu),以及作為宗教儀式和慶典活動的中心。盧克索神廟因其宏偉的規模和精美的藝術設計,成為古埃及建築的重要典範。

盧克索神廟由多位法老建造和擴建,其主體部分由阿蒙霍特普三世(Amenhotep III)建造,拉美西斯二世(Ramses II)進一步擴大規模,並添加了壯觀的入口塔門(Pylon)和雕像。其他法老如圖坦卡門(Tutankhamun)和哈特謝普蘇特(Hatshepsut)也對神廟進行了部分修建或修繕,使其成為一座長期使用的宗教場所。

盧克索神廟的建築設計充分體現了古埃及神廟的空間層次感。入口處是由拉美西斯二世建造的塔門,高達24米,兩側豎立有巨大的拉美西斯二世坐像和一對方尖碑(Obelisks),其中一座現存,另一座被運至巴黎協和廣場。塔門上的浮雕記錄了拉美西斯二世在卡迭石戰役(Battle of Kadesh)中的戰功,展現了法老作為軍事統帥和神祇化身的形象。

穿過塔門後是一個大型的庭院,稱為「拉美西斯庭院」(Peristyle Court of Ramses II),四周被雙層石柱包圍,每根柱子上刻有法老與神祇互動的浮雕,象徵法老的神聖地位和對諸神的崇敬。庭院通往一條長廊,由14根高大的柱子組成,被稱為「柱廊大道」(Colonnade),這部分是由阿蒙霍特普三世建造,柱子的表面刻有細緻的宗教圖案和象形文字。

神廟的核心是阿蒙神殿,內部設有神祇祭壇和多個房間,包括供奉阿蒙神聖船的聖船廳(Sanctuary of the Sacred Barque)。這些房間的設計越往內部越小且昏暗,象徵著從俗世到神聖領域的過渡。在祭壇上,古埃及人舉行重要的宗教儀式,供奉神靈並祈求庇佑。

盧克索神廟與卡納克神廟(Karnak Temple)之間由一條長達三公里的「羊面獅身大道」(Avenue of Sphinxes)連接,兩側排列著數百座羊面獅身像(Sphinx),象徵阿蒙神的保護力量。這條大道在重要的宗教節日期間成為神聖遊行的路線,特別是在奧佩特節(Opet Festival)中,祭司會抬著神聖船從卡納克神廟出發,沿大道抵達盧克索神廟,舉行慶典以祝福尼羅河的豐收和法老的統治。

盧克索神廟在後來的時代也得到了延續性的使用。在托勒密王朝(Ptolemaic Dynasty)和羅馬帝國時期,神廟被用作宗教和行政場所,部分結構被改建為基督教教堂和羅馬軍事駐地。今日,盧克索神廟作為世界文化遺產的一部分,不僅是研究古埃及建築與宗教的寶貴遺址,也是吸引世界各地遊客的重要景點。它的壯麗設計和豐富的歷史遺產使其成為古埃及文明的象徵之一。

卡納克神廟

古埃及新王國時期的卡納克神廟(Karnak Temple)是埃及最宏偉且具有宗教意義的建築之一,位於底比斯(Thebes,今盧克索)的尼羅河東岸。這座神廟始建於中王國時期(約公元前2000年),但主要的擴建和發展是在新王國時期(約公元前1550年至公元前1070年)完成。卡納克神廟是供奉底比斯三神的宗教中心,其中包括主神阿蒙(Amun)、他的妻子穆特(Mut)以及他們的兒子孔蘇(Khonsu)。數個世紀中,許多法老對神廟進行了擴建,使其成為一個龐大的建築群。

卡納克神廟的設計和結構具有高度的象徵性和宗教意涵,其核心是阿蒙神廟(Temple of Amun),周圍分布著穆特神廟和孔蘇神廟,整體構成了古埃及宗教宇宙觀的縮影。阿蒙神廟的入口是第一塔門(First Pylon),這座巨大的石門高約40米,連接著一片寬闊的庭院。庭院內部排列著法老的雕像和方尖碑(Obelisks),這些建築和裝飾的設計既彰顯法老的威嚴,也象徵著他們與神的聯繫。

阿蒙神廟最具代表性的部分是大柱廳(Great Hypostyle Hall),這是一個面積超過5000平方米的宏大空間,內有134根巨型石柱。這些石柱高度約23米,直徑達3米,排列成16列,支撐著神廟的屋頂。柱廳內的柱子表面刻滿了精美的浮雕和象形文字,內容包括法老向神祇奉獻祭品的場景以及對阿蒙神的讚頌。這些浮雕不僅是宗教藝術的典範,也記錄了法老的事蹟和新王國時期的重要歷史事件。

卡納克神廟內還保存著許多著名的方尖碑,其中哈特謝普蘇特(Hatshepsut)女王豎立的一座方尖碑是最引人注目的之一。這座方尖碑高約30米,由單塊花崗岩雕刻而成,表面刻有讚美阿蒙神的文字,反映了女王對神靈的崇敬和對其統治合法性的強調。此外,法老塞提一世(Seti I)和拉美西斯二世(Ramses II)也在神廟中留下了大量的雕刻,展示了他們與阿蒙神的密切聯繫。

神廟的佈局呈現出一種由世俗到神聖的漸進過渡。外部的公共庭院和柱廳開放給普通民眾,用於舉行大型宗教儀式和慶典,而內部的聖殿和祭壇則是僅供祭司和法老進入的神聖空間。這種設計反映了古埃及人對神祇和宗教的崇高敬意,同時也強調了法老作為宗教領袖的重要角色。

卡納克神廟與盧克索神廟(Luxor Temple)之間由一條長達三公里的「羊面獅身大道」(Avenue of Sphinxes)連接。這條大道兩側排列著數百座羊面獅身像,象徵阿蒙神的庇佑力量,是重要宗教節日期間的神聖遊行路線。在奧佩特節(Opet Festival)期間,祭司會抬著阿蒙神的聖船,從卡納克神廟經過羊面獅身大道抵達盧克索神廟,舉行盛大的祭祀儀式和慶典活動,祈求尼羅河的豐收和國家的繁榮。

卡納克神廟的規模和設計展示了古埃及人在建築技術、藝術表現和宗教思想上的卓越成就。作為世界文化遺產的一部分,這座神廟吸引著大量的遊客和考古學家,同時也為研究古埃及文明的建築、宗教和歷史提供了寶貴的資料。神廟內的每一座雕像、每一根柱子以及每一處浮雕,都體現了古埃及人在追求永恆和秩序上的非凡智慧與技藝。

卡納克(Karnak)宏偉的次要大廳全景:阿蒙瑞(Amun-Re)轄區是卡納克(Karnak)宏偉的寺廟群的一部分。

那個朝代幾乎每個法老都在聖殿遺址上增添了一些東西。它具有大型砂岩柱,幾個巨大的雕像和最大的方尖碑之一,重328噸,高29米。許多牆壁上裝飾著裝飾豐富的fr條。

阿蒙雷區(Amun-Re)的fr帶全景圖:在新王國時期,偉大的紀念碑和廟宇經常裝飾有精美的浮雕。

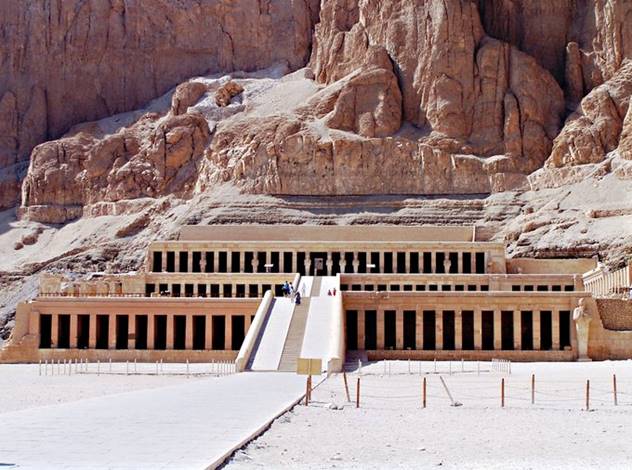

哈特謝普蘇特神廟的柱廊設計:哈特謝普蘇特神廟以其Djeser-Djeseru建築而聞名,這是一種具有建築技巧的柱狀結構,比帕特農神廟早了近一千年。

圖坦卡門

圖坦卡門(Tutankhamun)是古埃及第十八王朝的一位法老,其統治時間約在公元前1332年至前1323年間。他是埃赫那頓(Akhenaten)法老的繼承者,可能是埃赫那頓的兒子,母親被認為是埃赫那頓的一位姊妹或次要王后。圖坦卡門在位時年僅九歲,是一位年輕的象徵性君主,他的實際權力由攝政者和祭司團體掌控。

圖坦卡門的統治時期雖然短暫,但在埃及歷史上具有重要的轉折意義。他即位後改變了埃赫那頓的宗教政策,將國家從一神教(對阿頓 Aton 的崇拜)恢復到傳統的多神信仰,尤其是重新崇拜阿蒙(Amun)神,並遷都回底比斯(Thebes)。這一政策的改變穩定了埃及的宗教和政治秩序,結束了阿瑪納時期(Amarna Period)帶來的混亂。

圖坦卡門的死亡原因至今不明,但普遍認為他在約十九歲時突然去世。現代的科學研究通過分析他的木乃伊發現,他可能死於多重健康問題,如骨折、骨髓炎,以及由瘧疾引發的併發症。由於他去世時未能留下繼承人,這進一步加劇了第十八王朝的衰落。

圖坦卡門之所以聞名於世,主要是因為他的陵墓(KV62)於1922年被霍華德·卡特(Howard Carter)發現。這座陵墓是古埃及唯一一座保存相對完整的法老陵墓,內部藏有豐富的陪葬品,包括家具、珠寶、武器以及他的金面具和金棺。金面具由純金製成,裝飾有青金石和其他寶石,被認為是古埃及工藝的巔峰之作,成為古埃及文明的象徵。

圖坦卡門的墓葬及其陪葬品為研究古埃及的社會、宗教和藝術提供了豐富的資料。他的形象也因為考古發現而成為最廣為人知的古埃及法老之一,象徵著古代埃及文化的輝煌與神秘。

我比較喜歡這個回應

埃及國王谷的圖坦卡門陵墓的彩繪牆(公元前14世紀晚期):圖坦卡蒙的墓室包含精美的藝術品,文字和象形文字。

拉美西斯二世

內費塔里之墓是拉美西斯最著名的配偶,也位於帝王谷,並以其宏偉的壁畫而聞名。

拉美西斯是拉美西斯二世的太平間太廟。一個巨大的塔架代表了法老王統治時期的場景,站在一個開放的法院面前,皇宮在左邊,而巨大的國王雕像則在後方隱約可見。可以看到國王坐著的兩座雕像散落的遺跡,一個雕像是粉紅色的花崗岩,另一個雕像是黑色的花崗岩,它們曾經位於聖殿入口的兩側。在48根柱子中,有39根仍屹立在次要風格的大廳中,金色和藍色裝飾的天花板的一部分也被保留下來。

拉美西斯(Ramesseum)庭院:拉美西斯(Ramses)太平間的temple葬設計遵循新王國神廟建築的標準規範。這座寺廟面向西北和東南方向,本身包括兩個石塔(網關,寬約60 m),一個接一個,一個通向一個庭院。

死者之書

《死者之書》(The Book of the Dead)是古埃及重要的宗教文獻,被用作引導亡靈通往來世的指南。它並非一本單一的書,而是一系列咒語、祈禱和頌詞的集合,旨在幫助亡者在死後成功穿越冥界,獲得永恆的生命。這些文本主要出現在墓葬中的紙莎草卷、石棺、墓室牆壁以及陪葬物品上,內容和編排因人而異,根據亡者的需求和財力而有所增減。

《死者之書》的起源可以追溯至古埃及早期的宗教信仰,最早的相關咒語可見於「金字塔文」(Pyramid Texts,約公元前2400年)和「石棺文」(Coffin Texts,約公元前2100年)。到了新王國時期,這些咒語逐漸發展成獨立的文本集,成為標準的喪葬用品,並被稱為《死者之書》。這些文本大多以象形文字或世俗體書寫,伴隨著色彩鮮豔的插圖,描繪亡者的旅程和神話場景。

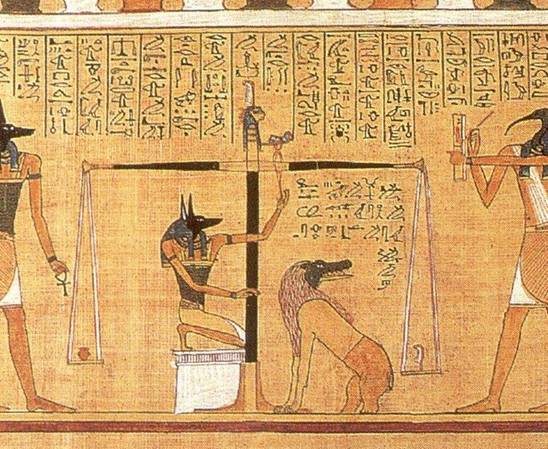

《死者之書》的內容旨在幫助亡者克服來世旅途中的種種挑戰,例如穿越冥河、對抗邪靈以及通過最後的審判。最後的審判是整個過程中最重要的一環,被稱為「稱心儀式」(Weighing of the Heart Ceremony)。在此儀式中,亡者的心臟被置於天秤的一側,與象徵真理和正義的瑪亞特之羽(Feather of Ma’at)平衡。如果心臟比羽毛輕,亡者即可通往來世的樂園「芡實田」(Field of Reeds);如果心臟沉重,亡靈將被怪物阿米特(Ammit)吞噬,永遠滅亡。

這些咒語包含了多種內容,例如祈求保護、獲取食物、復活的咒語,以及召喚神靈的詞句。其中,最著名的是第125咒語,描述了稱心儀式的場景。該咒語中,亡者向42位法庭神靈進行「否認告白」(Negative Confession),聲明自己未曾犯下各種罪行,以證明其品行的純潔。

《死者之書》的製作反映了古埃及人對來世的深刻信仰以及對死亡的準備。每一份《死者之書》都是根據亡者的身份、地位和需求量身定制,許多文本中記錄了亡者的名字和頭銜,並附上特定的圖像和咒語。這些文獻不僅具有宗教意義,也展示了古埃及人在文字、藝術和象徵符號上的高度發展。

今日,許多保存完整的《死者之書》紙莎草卷被收藏於世界各地的博物館,例如大英博物館和大都會藝術博物館。這些文獻為學者研究古埃及的宗教信仰、語言和社會結構提供了寶貴的資料,也吸引了大量遊客和歷史愛好者的注意。它們作為古埃及文化的重要遺產,反映了人類對生命、死亡和永恆的深刻思索。

心臟的權衡:在法術125中,阿努比斯稱重Hunefer的心臟。該法術最早是由哈特謝普蘇特(Hatshepsut)和圖特摩斯三世(Tuthmose III)統治的。公元前1475年。

沒有一本《死者之書》是相同的,而且作品往往相差很大。有些人似乎已經委託了自己的副本,也許選擇了他們認為對自己來世至關重要的咒語。然而,在第二十五和第二十六王朝的後期,該書進行了修訂和標準化,首次對咒語進行了統一排序和編號。

書籍是由人們為自己的葬禮做準備的,或者是由最近去世的人的親戚編寫的。他們是由抄寫員寫的,有時幾個不同的抄寫員的作品實際上是粘貼在一起的。由連接在一起的紙莎草紙組成,《死者之書》的尺寸可能從一米到40米不等。書籍通常是在fun儀館中預製的,留有空間供以後寫死者的名字。

《新王國死者之書》的文字通常以草書象形文字書寫,通常是從左到右,有時也從右到左。象形文字位於用黑線隔開的列中,插圖放置在文本列的上方,下方或之間的框架中。文字分別用碳和or石的黑色和紅色墨水書寫。用於說明《死者之書》的小插圖的樣式和性質千差萬別:有些包含豪華的彩色插圖,甚至使用金箔,而另一些僅包含線條圖或開口處的簡單插圖。

阿尼紙莎草紙的草書象形文字:在新王國時期,《死者之書》通常用草書象形文字書寫。

哈特謝普蘇特

哈特謝普蘇(Hatshepsut)(公元前1508年至1458年)建造的雕像是如此豐富,以至於今天,世界上幾乎每個主要博物館都在其藏品中收藏了她的雕像。有些雕像以典型的女性裝扮向她展示,而另一些雕像則以皇家禮儀裝扮向她展示。法老王性別的物理方面在本領域中很少被強調,並且除少數例外,對像被理想化了。哈特謝普蘇特(Hatshepsut)的奧西里安(Osirian)雕像位於其墳墓上,遵循埃及傳統,將死去的法老王描繪為奧西里斯(Osiris)神。但是,由哈特謝普蘇特(Hatshepsut)委託建造的許多官方雕像,雖然象徵著她,卻更自然地表現出她是當今貴族典型禮服中的女性。

哈特謝普蘇特的細節(約公元前1473年至1458年):哈特謝普蘇特以男性國王的服裝描繪,儘管具有女性化的造型,但與奧西里亞雕像中的雌雄同體有所不同。

拉美西斯二世

雕像通常描繪埃及法老王,通常將它們表示為神。在阿布辛貝(Abu Simbel)主廟外的著名雕塑中,拉美西斯二世(1303-1213 BCE)被描繪成一排四個巨大的雕像。其他神靈經常出現在繪畫和浮雕中。大多數較大的雕塑都倖存於埃及的寺廟或陵墓中,在那裡建造了大型雕像來代表神,法老及其皇后。

阿布辛貝外的拉美西斯二世的巨大雕像:這幅著名的作品描繪了四幅重複的拉美西斯二世的雕像,遵循了法老王化身的傳統。

阿瑪娜藝術

在18世紀後期的阿瑪爾納時期,法老·阿肯納頓(Pharaoh Akhenaten)將首都遷至阿瑪納市時,雕塑風格發生了巨大變化。這種藝術的特徵是圖像具有運動感和活動感,人物的頭部抬起,許多人物重疊,並且許多場景人滿為患。沉沒的浮雕被廣泛使用。人物的描繪不太理想,而更真實,脖子伸長和變窄。前額和鼻子傾斜;下巴突出 大耳朵和嘴唇;紡錘狀的手臂和小腿;大腿,腹部和臀部。例如,對阿肯那頓身體的許多描繪都顯示出他的臀部寬大,下垂的胃,濃密的嘴唇以及瘦弱的胳膊和腿。與早期的埃及藝術不同,後者顯示的是人體輪廓完美的男人,而且男性形象通常更“女性化”。一些學者認為,在Amarna時期人體不完美的表現與Aten是一致的。

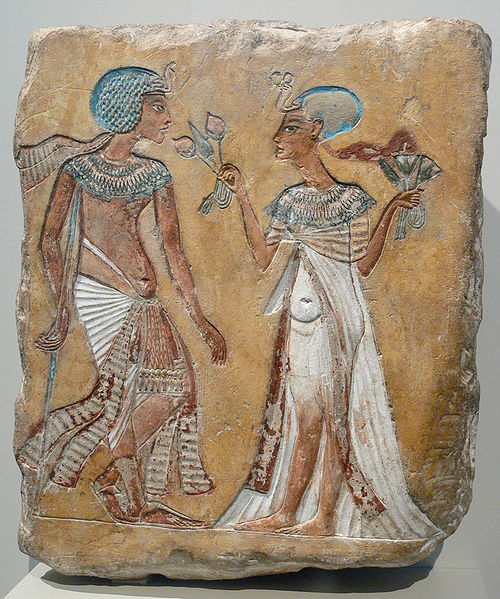

藝術家素描:在花園裡散步;石灰岩,新王國,第18王朝,c。公元前1335年:Armana風格的王室夫婦的浮雕。這些數字被認為是Akhenaten和Nefertiti,Smenkhkare和Meritaten或Tutankhamen和Ankhesenamun。

像以前的作品一樣,浮雕上的面孔繼續只顯示在輪廓上。人物的手和腳的插圖顯示了非常詳細的信息,手指和腳趾被描繪為細長。男性和女性的膚色通常都是深棕色,這與以前描繪女性皮膚較淺的傳統形成鮮明對比。與傳統的法庭場景一起,經常描繪親密的場景。為了減輕阿肯那頓的痛苦,他和他的主要妻子納芙蒂蒂(Nefertiti)以及他們的孩子們在一個親密的環境中被展示。他的孩子們看上去縮小了,看上去比父母小了,這是傳統埃及藝術的例行風格特徵。

阿肯那頓的浮雕肖像(約公元前1345年):以典型的阿瑪納時期風格代表的阿肯那頓。

雖然阿瑪爾納時代的宗教變化是短暫的,但雕塑所採用的風格對埃及文化具有持久的影響。

納赫特(Nakht)和塔維(Tawy)獻祭:這幅畫中的人物繼承了王朝初期建立的慣例。

來世的納赫族狩獵和捕魚:這些畫中的人物傳達了一種活力,儘管仍然像過去一樣風格化。

在新王國時期,宗教場景佔了貴族墓葬中的大部分畫作。在這些陵墓的裝飾物中呼應的這一趨勢,在納赫特和塔維的繪畫中很明顯。但是,日常生活中的場景(例如狩獵和釣魚)仍然是圖像的重要組成部分。

阿瑪納風格的繪畫

這一時期的藝術的特徵是圖像中的運動和活動感增強,忙碌而擁擠的場景以及許多人物重疊。男性和女性人物使用相同的深棕色膚色進行描繪,與過去女性使用較淺膚色進行描繪的情況有所不同。儘管有時描寫接近漫畫,但對人體的描繪卻更為現實,而不是理想化。例如,對阿肯那頓身體的許多描繪都顯示出他的臀部寬大,下垂的胃,濃密的嘴唇以及瘦弱的胳膊和腿。這與早期的埃及藝術有所不同,埃及藝術顯示的男性身體輪廓完美,男性形象通常具有“女性化”的特質。

Akhenaten的女兒:遵循Amarna時期的慣例,這幅畫中的人物具有凸出的腹部,彼此重疊,並且比以前的人物看起來更放鬆。儘管所描繪的人物是女孩,但其膚色與男性相同。

古埃及晚期藝術

古埃及晚期(公元前664年至公元前332年)的藝術在古埃及歷史中具有特別的意義,既反映了對過往傳統的回歸,又融合了來自外部文化的影響。這一時期經歷了薩伊斯王朝(第26王朝)的復興、波斯帝國的統治,以及最終的希臘馬其頓征服,藝術風格呈現出多元化與過渡性的特徵。儘管受到多方文化影響,埃及藝術在宗教與象徵性方面仍保留了其傳統的核心特質。

晚期的雕塑以精細和復古為特徵,表現出對舊王國和中王國風格的懷舊情感。法老的雕像常呈現理想化的形象,強調威嚴、神聖和永恆的主題。雕像的姿態多為坐姿或站姿,臉部表情莊重而內斂,頭戴雙冠,手持象徵王權的權杖和曲柄杖。一些雕像的風格復古,試圖模仿古代的比例與形式,例如早期王朝的剛直姿態。然而,晚期雕塑也注重細節的刻畫,如肌肉線條、衣紋的褶皺,以及面部特徵的刻畫,顯示出當時工匠高超的技術。

宗教雕塑中,神祇的形象被進一步理想化和程式化。青銅小雕像在晚期特別流行,這些雕像常用於家庭祭祀或作為墓葬陪葬品。常見的神祇包括伊希斯(Isis)、荷魯斯(Horus)、托特(Thoth)以及阿蒙(Amun),每一尊雕像都呈現出典型的宗教象徵性。例如,伊希斯通常以哺乳孩子荷魯斯的姿態呈現,象徵母愛與保護,而托特則以鳥頭人身的形象表現智慧與文字。

晚期的建築延續了新王國神廟建築的傳統,同時在細節和結構設計上進一步深化。薩伊斯王朝重點建設了一些大型神廟,例如位於菲萊(Philae)和埃德夫(Edfu)的神廟群,這些神廟以宏大的柱廳、雕刻精美的門楣和浮雕裝飾為特色。浮雕記錄了宗教儀式、法老與神祇的互動,以及重大歷史事件,顯示了法老的神聖性和統治的合法性。

墓葬藝術在晚期也具有重要地位,特別是在墓室牆壁上的浮雕和繪畫裝飾。這些作品通常描繪亡靈的來世旅程,包括對神祇的朝拜、穿越冥河,以及接受「稱心儀式」(Weighing of the Heart)審判的場景。墓葬中常見的象徵符號包括生命符(Ankh)、荷魯斯之眼(Eye of Horus)和太陽船(Solar Barque),它們被認為能保護亡靈並引導其通往永恆。

晚期的工藝品展現了埃及人對細節和材質的講究,尤其是護身符、珠寶和宗教器物的製作。護身符常用珍貴的材料如青金石、瑪瑙和碧玉製成,雕刻成神祇或動物的形象,用於祈求保護和吉祥。金屬工藝品,特別是青銅製品,具有高度的裝飾性和實用性,從小型雕像到祭祀用具,展現了當時高超的技術水準。

外來文化對晚期藝術的影響也十分顯著。波斯人統治期間,埃及藝術中融入了一些波斯裝飾元素,如幾何圖案和植物紋飾。而在希臘化時期,埃及藝術開始出現希臘式的人體自然主義表現,尤其是在人物的姿態和面部表情上更具生動性。然而,這些外來影響主要集中在世俗藝術中,宗教藝術仍保持著埃及傳統的象徵性和程式化。

古埃及晚期藝術作為歷史的見證,展現了埃及文化的持續性與適應能力。它既是對傳統的延續與致敬,也是對外部影響的回應,為古埃及文明的最終階段提供了一幅多樣而豐富的藝術畫卷。

荷魯斯小時候(公元前664-332年)

第二十六王朝

第二十六王朝,也稱塞特王朝,建於公元前672-525年。從尼羅河到紅海的運河建設開始了。據耶利米說,在這段時間裡,許多猶太人來到了埃及,在巴比倫人(公元前586年)摧毀耶路撒冷的第一座聖殿後逃離。耶利米和其他猶太難民到達了下埃及,特別是在米格多(Migdol),塔赫潘(Tahpanhes)和孟菲斯(Memphis)。一些難民還定居在上埃及的艾勒芬廷和其他定居點(耶利米書43和44)。耶利米提到法老亞比(以耶利米書44:30的霍夫拉為例),他的統治在公元前570年猛烈結束。後期的這種遷移和其他遷移可能促成了藝術方面的一些顯著變化。

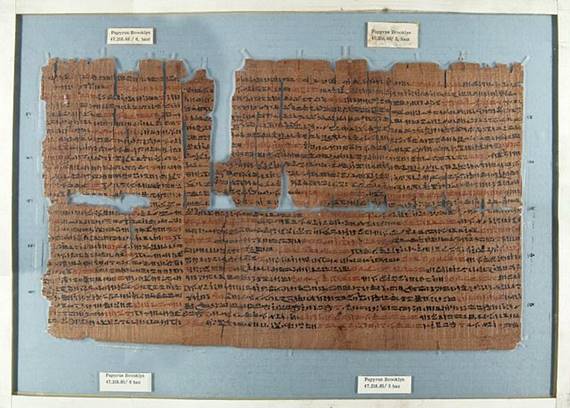

古代埃及晚期的一項重要貢獻是布魯克林紙莎草紙。這是一種醫用紙莎草紙,根據蛇的類型或症狀針對蛇咬的受害者提供了一系列醫學和神奇的療法。

布魯克林紙莎草紙(約公元前450年):這種紙莎草紙為醫師sw子 和各種與康復有關的神父的緊密平行作用提供了最驚人的證據。

這段時期的藝術品代表著動物崇拜和動物木乃伊。下面的彩陶雕塑展示了神Pataikos的頭上戴著金龜子甲蟲,在他的肩膀上支撐著兩隻人頭的鳥,每隻手拿著一條蛇,並站在鱷魚頂上。這座雕塑的風格標誌著它的前身在肉質,手臂和手的位置以及微微的笑容方面與眾不同。

Pataikos雕像(公元前664年至630年):帕塔科斯神釉彩的彩陶雕塑顯示出與傳統的埃及神ities略有自然主義的偏離。

儘管Pataikos雕塑發生了變化,但藝術家們仍在使用傳統的比例尺。卡納克(Karnak)小教堂的凹坑浮雕描繪了本王朝的最後法老Psamtik III,展現了代表身體的傳統習俗。

在卡納克(Karnak)的一個小教堂中救濟Psamtik III:儘管Horus和Pataikos的雕塑發生了變化,但第二十六王朝最後一個法老的形象卻以更傳統的風格出現。

二十七王朝

第一個阿契美尼德時期(公元前525-404年)標誌著坎比西斯二世領導下的波斯帝國對埃及的征服。公元前525年5月,坎比塞斯在尼羅河三角洲東部的lu戰中擊敗了帕桑蒂克三世。這幅來自那個時期的埃及貴族的玄武岩肖像胸像(如下圖所示)在顯示人類形態方面與傳統沒有什麼變化。他的項鍊是阿契美尼德時期製作的典型項鍊。

二十七個王朝的埃及貴族雕像:該貴族的項鍊已被確定為波斯佔領時期的典型代表。

二十八至三十王朝

第二十八王朝由塞伊斯王子阿米爾泰厄斯(Amyrtaeus)單身國王組成,他背叛了波斯人,並短暫地重新建立了埃及土著統治。他沒有留下任何名字的紀念碑。這個王朝從公元前404-398年統治了六年。公元前398-380年,第二十九王朝由門德斯統治。

第三十王朝繼承了第二十六王朝的藝術風格。從公元前380年起,一系列三位法老統治了該地區,直到在343年最後一次失敗,波斯人重新佔領了該地區。以Nectanebo II(此王朝的最終統治者)為特色的藝術品在很大程度上以傳統的埃及風格出現。除了大都會博物館中的小型灰砂雕像(可以看到他站在霍魯斯的獵鷹形象之前)外,沒有其他帶有註釋的法老雕像。

Horus and Nectanebo II(Hous and Nectanebo II,公元前360-343年):據信這是第30代最後一個法老唯一倖存的帶註釋的雕塑。

在里昂美術博物館中,Nectanebo II肖像的一小部分帶著微笑和下巴下垂的表情,比以前的法老王的肖像更為自然。

Nectanebo II負責人 :這幅肖像畫融合了傳統和自然主義特徵。

庫什王國的藝術與建築

古代非洲庫什王國(Kingdom of Kush)位於現代蘇丹境內,中心地帶在努比亞(Nubia),是尼羅河流域重要的文明之一。這個王國的歷史可追溯至公元前2500年左右,經歷了幾個主要時期:早期努比亞時期、庫什時期以及麥羅埃時期(Meroitic Period)。庫什王國的藝術深受古埃及文化的影響,但也發展出了獨特的本地風格,涵蓋建築、雕塑、繪畫、金屬工藝和陶器等多個領域。

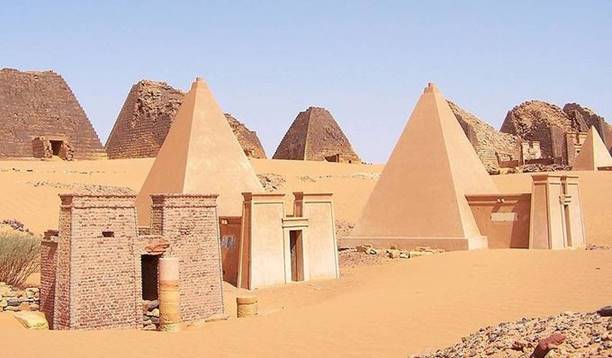

庫什王國的建築藝術以其金字塔和神廟最為著名,特別是在納帕塔(Napata)和麥羅埃(Meroe)。庫什的金字塔雖然受到埃及金字塔的啟發,但在形態上更為獨特,其坡度更陡、基底面積更小,且大多建於群體墓地中。納卡(Naga)地區的神廟是麥羅埃時期的重要遺址,神廟的設計融合了埃及、希臘和本地文化元素,例如石柱上雕刻有神話場景、王室成員與神祇的互動,展示了庫什王國的宗教信仰和多元文化。

神廟的浮雕和牆壁裝飾延續了埃及的傳統,常見的題材包括國王向神祇奉獻祭品、神話故事以及宗教儀式場景。然而,庫什建築的裝飾風格也顯現出努比亞特色,例如人物的比例更為矮胖,面部輪廓更圓潤,並強調象徵性的幾何圖案。

庫什王國的雕塑以石像和浮雕為主,常見於神廟、陵墓和王室建築中。國王和女王的雕像在姿態和衣著上受埃及風格影響,但臉部特徵更加接近努比亞人種,例如寬鼻和厚唇。這些雕像強調王室成員的神聖地位,特別是在描繪統治者與神靈的關係時,往往帶有誇張的象徵性。

浮雕藝術在庫什王國的宗教建築中扮演了重要角色。這些浮雕常以象形文字和象徵性圖案為輔,刻畫場景時注重對細節的描繪,例如衣飾的褶皺和飾品的紋理。浮雕中的神祇形象既有埃及的影響,如阿蒙(Amun)和伊希斯(Isis),也有本地特色,例如努比亞地區特有的獅神阿帕德馬克(Apedemak)。

庫什王國的金屬工藝高度發達,特別是在青銅、金和鐵的加工方面。黃金製品包括王冠、項鍊和手鐲,常用於裝飾統治者和神祇形象,顯示出王國在貿易和技術上的卓越能力。金飾上經常雕刻幾何圖案或動物形象,如牛、獅子和鳥,這些元素帶有濃厚的努比亞風格。

鐵器的生產是庫什王國的一大特色,特別是在麥羅埃時期,該地區成為古代非洲最重要的鐵器中心之一。鐵製武器、工具和器具的製作,不僅促進了經濟的發展,也成為軍事實力的重要基礎。

庫什的陶器工藝在非洲文明中極具代表性,其形式和裝飾既具有實用性,也具有藝術價值。早期的努比亞陶器多為簡單的手工製品,到了麥羅埃時期,陶器的製作技術達到高峰,出現了使用陶輪和高溫窯燒製作的精美器皿。這些陶器多數採用紅色或黑色為主色,表面刻有幾何圖案、動物形象或宗教符號,充分展現了庫什藝術的創造力。

庫什王國的藝術與宗教有著緊密的聯繫,許多藝術作品旨在表現王室的神聖性以及統治者與神靈的關係。例如,王室墓葬中常見的護身符和陪葬品,顯示出對來世的信仰;神廟的雕刻和繪畫則強調對神祇的敬拜與供奉。阿蒙神在庫什的宗教信仰中占據重要地位,其形象經常出現在藝術作品中,成為王權合法性的象徵。

庫什王國的藝術深受埃及文化影響,但同時也融入了本地努比亞特色和來自希臘、羅馬等地的外來元素。這種文化交融使庫什藝術既保留了非洲的獨特性,又具有國際化的視野,成為古代非洲文明的重要組成部分。庫什王國的藝術不僅是其社會和宗教的反映,也在一定程度上促進了跨文化的交流與融合。

公元前 400年的非洲:公元前400年非洲的王國,州和部落地圖。

庫什(Kush)在青銅時代的崩潰和埃及新王國的瓦解之後成立,早期以蘇丹北部現代納帕塔為中心,然後在公元前591年更南移至梅洛。在公元前八世紀卡什塔國王入侵埃及之後,庫什特國王統治了埃及第二十五王朝的法老王長達一個世紀,直到公元前656年被帕桑蒂克一世驅逐出埃及。二十五個王朝的統治開啟了古埃及的文藝復興時期,仿照舊,中,新王國風格的藝術和建築蓬勃發展。庫什特人的法老王在尼羅河谷建造並修復了許多寺廟和古蹟,庫什特人金字塔的建造也很普遍。其中一些仍屹立於現代蘇丹。

庫什特統治者的頭(約公元前716–702年):該雕塑融合了埃及和庫什特獨特的屬性。

蘇丹·梅羅金字塔 :蘇丹·梅羅金字塔—聯合國教科文組織世界遺產。

亞歷山大大帝之後的埃及藝術

亞歷山大大帝(Alexander the Great)於公元前332年征服埃及後,開啟了希臘化時期(Hellenistic Period)的古埃及藝術發展,這段時期持續至公元30年克麗奧佩特拉七世(Cleopatra VII)逝世為止。希臘化時期的埃及藝術融合了希臘文化的自然主義風格與埃及傳統的象徵性特徵,呈現出多元文化交融的獨特風貌。

亞歷山大大帝征服埃及後,創建了亞歷山卓(Alexandria),這座城市迅速成為地中海世界的重要文化中心。亞歷山卓的建築和藝術風格深受希臘影響,城市規劃以希臘式直線街道為主,公共建築如劇場、體育場和燈塔(法洛斯燈塔,Pharos Lighthouse)展現出希臘建築的幾何秩序和宏大規模。同時,埃及傳統的宗教建築也在城市中占據重要地位,許多神廟的設計結合了埃及和希臘的元素。例如,在亞歷山卓和其他地區建造的神廟中,柱廊結構吸收了希臘多立克柱式(Doric Order)的影響,而牆壁浮雕和象徵符號則延續了埃及的宗教傳統。

雕塑是希臘化時期藝術的重要表現形式之一,融合了希臘和埃及的美學特徵。希臘化的雕塑注重人體的比例和動態表現,人物姿態更加自然、動感,肌肉線條展現出對解剖學的高度理解。這一風格在描繪法老和神祇時也有所體現,但同時保留了埃及傳統中對對稱性和神聖性的追求。例如,托勒密王朝(Ptolemaic Dynasty)的統治者常被塑造成希臘式的英雄形象,表現出力量和智慧,同時身著埃及傳統服飾,強調其作為埃及法老的神聖地位。

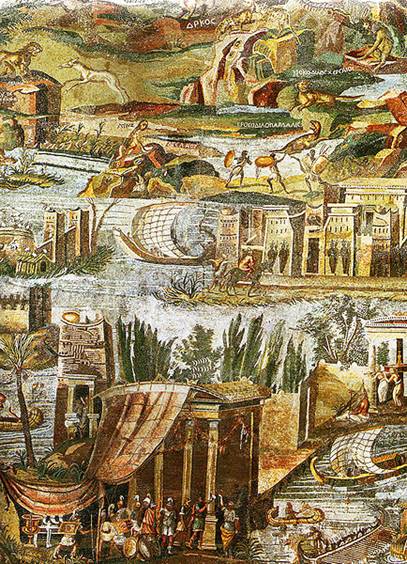

希臘化時期的繪畫和浮雕藝術展現了更多的空間感和敘事性。墓室壁畫和神廟浮雕融合了希臘透視法的運用,使場景更加立體化,同時保留了埃及藝術中象徵性的層次結構。這一時期的藝術常以宗教場景、神話故事和王室活動為主題,例如描繪希臘和埃及神話融合的場景,如宙斯(Zeus)與阿蒙(Amun)的結合,表達希臘與埃及宗教的協調與共生。

首飾與工藝品在希臘化時期同樣展現了融合的特點。托勒密時期的珠寶製作以精緻聞名,金、銀與寶石的運用顯示了當時技術的高超水準。首飾上的裝飾圖案既有希臘的藤蔓、卷軸和人像,也有埃及的生命符(Ankh)、荷魯斯之眼(Eye of Horus)和蛇形圖案,這些元素象徵著永恆、保護與權威。

亞歷山卓作為文化交流的中心,也促進了文字和書籍藝術的繁榮。亞歷山卓圖書館(Library of Alexandria)是當時世界上最大的知識庫之一,其藏書和壁畫裝飾反映了希臘與埃及學術和藝術的交匯。紙莎草卷的製作與裝飾技術在此時期達到新的高峰,內容涵蓋了宗教文本、歷史記錄和哲學著作,展示了兩種文化融合後的思想成果。

亞歷山大大帝之後的古埃及藝術雖然深受希臘化影響,但埃及人依然保留了許多傳統特徵,尤其是在宗教藝術中。無論是雕像、建築還是日用品,這些作品都體現出兩種文化的碰撞與融合,為後世留下了極具特色的藝術遺產。

亞歷山大大帝半身像:亞歷山大大帝的肖像,據說來自埃及亞歷山大。大理石,公元前二至一世紀。

愛神沉睡(希臘語,具體日期未知):像希臘神像愛神(Eros)這樣的神像雕塑中的裸體標誌著希臘化時代神靈的人性化程度不斷提高。

在許多法老的鼓勵下,希臘殖民者設立了瑙克拉蒂斯貿易站,這成為了希臘世界與埃及穀物之間的重要紐帶。隨著埃及受到外國統治和衰落,法老王依靠希臘人作為僱傭軍甚至顧問。波斯人佔領埃及後,瑙克拉斯人仍然是希臘的重要港口,叛軍埃及王子和波斯國王將殖民者用作僱傭軍,後者後來向他們授予了土地贈予,將希臘文化傳播到尼羅河谷。亞歷山大大帝到達時,他在Rhakortis波斯堡壘的所在地建立了亞歷山大港。亞歷山大(Alexander)死後,控制權移交給了拉脫(托勒密)王朝;他們在整個帝國建立了希臘城市,並在埃及各地向許多軍事衝突中的退伍軍人提供了土地贈款。希臘羅馬文明繼續蓬勃發展,即使在Actium戰役後羅馬吞併了埃及之後,希臘也沒有衰落。

巴勒斯坦的尼羅河馬賽克(約公元前100年)

托勒密藝術的一個重大變化是婦女的突然出現,自從第二十六王朝以來就不存在了。這種現象可能部分是由於婦女作為統治者和共同攝政者的重要性日益增加,例如埃及豔后系列。儘管女性出現在藝術品中,但在這個時代她們的表現卻不如男性,這可以從公元前一世紀的托勒密女王(可能是埃及豔后VII)的肖像中看出。與希臘世界其他地方的古典和古希臘風格的雕塑不同,該雕塑具有更為程式化的外觀。

托勒密女王的雕塑,可能是克婁巴特拉七世(約公元前50至30年):儘管男性精英肖像中的自然主義觀念日漸盛行,但女性肖像仍然保持風格化。

在男性統治者中,肖像畫看起來更自然,即使在傳統的埃及王朝中描繪了保姆時,例如托勒密四世(Ptolemy IV Philopator)(公元前221-204年)的浮雕,他戴著上埃及和下埃及的傳統法老王冠。 。但是,即使受到希臘對藝術的影響,在托勒密王朝時期,個人肖像的觀念仍然沒有取代非精英階層的埃及藝術規範。

托勒密六世(公元前186-145年):托勒密六世戴上戒指,這是環上的浮雕,戴著傳統的上埃及和下埃及的白色和紅色雙冠,同時展現出古典和希臘化肖像畫中典型的自然主義和個性化面部特徵。