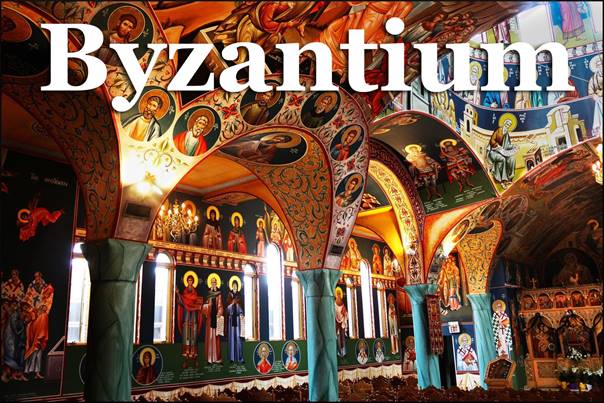

拜占庭藝術

早期的拜占庭藝術

早期拜占庭藝術(Early Byzantine Art)涵蓋了從公元4世紀至7世紀中葉的創作,是基督教藝術從羅馬藝術傳統過渡到中世紀拜占庭風格的重要時期。這一時期的藝術特點是強調宗教象徵性與精神性,逐漸脫離古典自然主義,並形成了一種程式化和高度裝飾化的風格。早期拜占庭藝術以教堂建築、馬賽克、壁畫、雕塑和手稿裝飾為主要表現形式,深刻影響了後來的歐洲和中東藝術。

建築是早期拜占庭藝術的核心領域,教堂建築成為這一時期最重要的藝術載體。君士坦丁大帝(Constantine the Great)於公元330年將帝國首都遷至拜占庭(後更名為君士坦丁堡,今伊斯坦堡),並推動基督教成為國教,這一舉措促使教堂建築迅速發展。早期的教堂多採用巴西利卡(Basilica)形式,例如羅馬的聖彼得大教堂(Old St. Peter's Basilica)和聖喬治大教堂(Church of St. George),這些建築具有長方形中殿、高聳的天花板和對稱的佈局,為基督教禮拜提供了莊嚴的空間。

到6世紀,拜占庭建築風格逐漸成熟,穹頂式建築成為標誌性特徵,最著名的例子是君士坦丁堡的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)。這座教堂由皇帝查士丁尼一世(Justinian I)於公元532年至537年間建造,其巨大的圓頂直徑超過31米,採用穹頂與半穹頂的結構設計,創造出一種開闊且充滿光線的神聖空間。內部裝飾以金色馬賽克和精美的柱頭雕刻為主,象徵天國的輝煌與永恆。

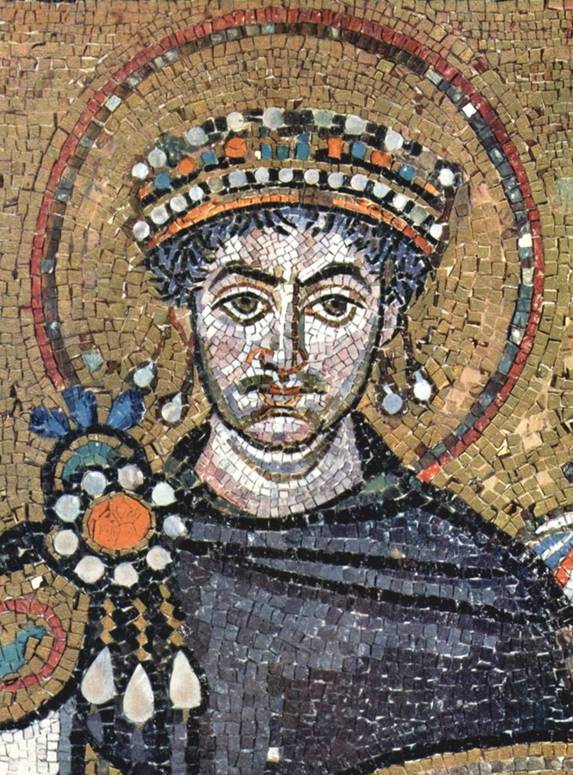

馬賽克藝術在早期拜占庭藝術中發揮了重要作用,特別是在教堂內部的牆壁、圓頂和地板裝飾中表現突出。馬賽克以金色背景為主,人物形象程式化且靜態,強調象徵性與精神性。例如,拉文納(Ravenna)的聖維塔教堂(San Vitale)內的馬賽克作品展示了查士丁尼皇帝和皇后狄奧多拉(Theodora)參加宗教儀式的場景,人物形象平面化,面部表情莊嚴,細節如服飾上的珠寶和皇冠則以細緻的馬賽克顆粒再現,呈現出華麗而神聖的氛圍。

繪畫在早期拜占庭藝術中以壁畫和手稿裝飾的形式存在,雖然保存至今的實例有限,但仍能反映當時的藝術風格。壁畫多見於教堂的祭壇後方和圓頂內部,內容以基督、聖母和聖徒為主,採用對稱的構圖和濃厚的宗教象徵性。例如,基督的「全能者」(Pantokrator)形象經常出現在教堂的圓頂中,祂面容莊嚴,右手祝福,左手持《福音書》,象徵基督的全能與統治地位。

手稿插圖在早期拜占庭藝術中也具有重要地位,常用於裝飾《聖經》和其他宗教文本。這些手稿以鮮豔的顏色和金箔裝飾為特色,內容包括福音書的敘事場景以及裝飾性幾何圖案和植物紋樣。例如《紫檀福音書》(Vienna Genesis)是一部公元6世紀的插圖手稿,其每頁用紫色染紙書寫,圖像與文字緊密結合,既有敘事功能,又具有高度的裝飾性。

雕塑在早期拜占庭藝術中的數量相對較少,主要原因是基督教對偶像崇拜的警惕。然而,象徵性的浮雕和裝飾性雕刻仍然存在於建築和宗教器物中。例如,教堂的柱頭和門框常雕刻有葡萄藤、石榴和其他象徵復活與永生的植物紋樣,這些設計既實用又具有宗教意涵。此外,象牙雕刻在這一時期發展出高度的技術水平,用於製作小型祭壇、宗教牌匾和皇室禮品,例如象牙雕版《哈靈頓三聯畫》(Harbaville Triptych)展示了基督與聖徒的形象,構圖緊湊,細節精緻。

宗教器物是早期拜占庭藝術的重要組成部分,包括聖餐杯、燈台、香爐和十字架等,這些器物通常以金、銀和寶石製成,並飾有浮雕和象徵性的圖案。例如,寶石十字架(Crux Gemmata)是拜占庭宗教藝術的典型作品,其表面鑲嵌寶石和金箔,既是宗教崇拜的物品,也是皇室權威的象徵。

早期拜占庭藝術的特點是以基督教教義為核心,強調象徵性、靜態性與精神性,逐漸形成一種脫離古典自然主義的程式化風格。其在建築、馬賽克、繪畫和宗教器物上的成就,展示了對宗教信仰的虔誠和對神聖空間的高度追求,為中世紀拜占庭藝術的進一步發展奠定了堅實的基礎。

拜占庭帝國

拜占庭帝國(Byzantine Empire)是羅馬帝國的東部延續,其起源可追溯至公元330年君士坦丁大帝(Constantine the Great)將首都遷至拜占庭(Byzantium),並將其更名為君士坦丁堡(Constantinople,現今的伊斯坦堡)。拜占庭帝國作為一個基督教政權,維持了超過一千年的統治,從公元395年羅馬帝國正式分裂開始,一直到1453年君士坦丁堡被鄂圖曼土耳其征服為止。帝國的歷史以其政治、宗教和文化的獨特結合而聞名,是歐亞之間的橋樑,對後世西方與伊斯蘭世界影響深遠。

拜占庭帝國的政治結構是一個以皇帝為中心的集權體制,皇帝既是世俗的統治者,也是宗教的最高領袖,這一「皇帝-教會主義」(Caesaropapism)制度使政治與宗教密不可分。查士丁尼一世(Justinian I,527–565年)是拜占庭歷史上最重要的皇帝之一,他通過法律、建築和軍事擴張將帝國推向巔峰。查士丁尼頒布了《查士丁尼法典》(Corpus Juris Civilis),成為後世歐洲法律體系的基礎。他還興建了許多重要建築,如聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia),這座大教堂以其壯麗的穹頂和精美的馬賽克裝飾成為拜占庭建築的代表。

宗教在拜占庭帝國的社會與文化中占有核心地位。基督教是國教,東正教(Eastern Orthodox Christianity)是帝國的主要宗教體系,並在帝國內部逐漸發展出獨特的神學與禮儀傳統。例如,聖像崇拜(Icon veneration)是拜占庭宗教生活的重要特徵,聖像畫(Icons)被認為是通往神聖的窗口,用於個人祈禱與公共儀式。然而,聖像崇拜在8至9世紀曾引發「聖像破壞運動」(Iconoclasm),造成帝國內部的激烈爭論,最終東正教確立了聖像的重要地位。

拜占庭文化融合了希臘、羅馬和基督教的元素,形成獨特的藝術與學術傳統。拜占庭藝術以其馬賽克、壁畫和聖像畫而著稱,注重象徵性與精神性,逐漸脫離古典自然主義,形成了靜態化和程式化的風格。馬賽克藝術是拜占庭藝術的巔峰,特別是在教堂建築中應用廣泛,例如拉文納(Ravenna)的聖維塔教堂(San Vitale)和君士坦丁堡的聖索菲亞大教堂。拜占庭藝術的另一重要成就是象牙雕刻和手稿裝飾,例如《紫檀福音書》(Vienna Genesis),這些作品展示了拜占庭工匠的精湛技術和宗教象徵。

拜占庭學術成就同樣值得注意,帝國保存並傳承了大量的古希臘羅馬文獻,特別是在哲學、醫學、數學和天文學方面。拜占庭的學者對亞里士多德、柏拉圖等古希臘哲學家的著作進行了研究和解釋,這些知識後來通過伊斯蘭世界和中世紀西歐得以傳播。拜占庭的教育體系注重語法、修辭和神學,培養了許多優秀的學者和文人。

經濟方面,拜占庭帝國的地理位置使其成為東西方貿易的重要樞紐。君士坦丁堡位於歐洲和亞洲的交界處,是絲綢之路和地中海貿易的核心。拜占庭的貨幣——金索利德(Solidus)在當時是國際貿易中最穩定的貨幣,成為帝國經濟實力的象徵。

軍事上,拜占庭帝國在其漫長的歷史中經歷了多次外敵入侵,包括哥特人、波斯人、阿拉伯人和突厥人的威脅。帝國採用了靈活的防禦策略,如分區防禦和「主題制」(Theme System),即以農民士兵為基礎的軍事與行政結合體制,這使拜占庭在長期的外部壓力下得以存續。

在其最後的幾個世紀中,拜占庭帝國面臨內部危機和外部壓力的雙重挑戰。1204年第四次十字軍東征中,君士坦丁堡被西方十字軍攻占並劫掠,帝國一度分裂為幾個小國。1261年,尼西亞帝國(Empire of Nicaea)成功收復君士坦丁堡,恢復了拜占庭的統一,但帝國此後再也無法恢復昔日的強盛。1453年,鄂圖曼帝國的穆罕默德二世(Mehmed II)攻占君士坦丁堡,標誌著拜占庭帝國的終結。

拜占庭帝國的歷史是一個融合希臘、羅馬與基督教文化的過程,其政治體制、宗教信仰、藝術與學術成就對中世紀歐洲和東歐的發展產生了深遠影響。同時,帝國在東西方交流中扮演了關鍵角色,成為古代與中世紀文化的重要橋樑。

拜占庭帝國的鼎盛時期:公元555年查士丁尼一世統治時期的拜占庭帝國(紅色)及其附庸國(粉紅色)。

拜占庭藝術特色

拜占庭藝術(Byzantine Art)是東羅馬帝國(拜占庭帝國)獨特的文化遺產,其發展從公元4世紀開始,持續到15世紀,是基督教信仰與希臘-羅馬藝術傳統深度融合的結果。拜占庭藝術以其宗教性、象徵性和裝飾性著稱,主要表現於建築、馬賽克、壁畫、聖像畫(Icons)、手稿裝飾和宗教器物等領域。其藝術特色展現了高度的精神性與視覺美感,對中世紀和後來的東歐及伊斯蘭藝術產生了深遠影響。

宗教性與象徵性

拜占庭藝術的核心是基督教信仰,幾乎所有的藝術形式都圍繞宗教主題展開。基督、聖母和聖徒的形象在拜占庭藝術中占據重要地位,藝術家通過象徵性的手法傳達神聖的教義。例如,基督的「全能者」(Pantokrator)形象通常出現在教堂圓頂,象徵祂作為世界的統治者和救贖者。藝術中的面部表情、肢體動作和背景設計都具有深刻的宗教寓意,而非僅僅是寫實的再現。

靜態性與程式化

拜占庭藝術逐漸脫離希臘-羅馬藝術的自然主義,形成了一種靜態化和程式化的風格。人物形象不再追求解剖學上的準確,而是強調精神的超越性。這些人物往往面容莊嚴、姿態端正,目光直視觀者,傳遞一種永恆與神聖的氛圍。背景常採用金色,象徵天國的輝煌與神聖,將視覺重點集中在人物本身。

建築的精神空間

拜占庭建築是其藝術的重要組成部分,特別是教堂建築,通過結構與裝飾創造了神聖的空間感。穹頂(Dome)是拜占庭建築的標誌性特徵,代表天堂的象徵。例如,聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)的巨大圓頂似乎漂浮於光線之中,營造出一種超凡的神聖氛圍。教堂的內部裝飾以馬賽克為主,牆壁、圓頂和拱頂上覆滿了金色與多彩的圖案和聖經場景,讓人感受到天堂的輝煌。

馬賽克的視覺效果

馬賽克藝術是拜占庭藝術的核心表現形式之一,以其鮮豔的色彩和金色背景營造出強烈的視覺效果。馬賽克中的人物形象靜態且程式化,常描繪聖經故事、宗教儀式和皇帝的神聖地位。例如,拉文納(Ravenna)的聖維塔教堂(San Vitale)的馬賽克作品展示了查士丁尼一世和皇后狄奧多拉(Theodora)的肖像,人物周圍環繞著象徵神聖的金色背景,服飾上的珠寶和細節顯得極為精緻。

聖像畫的精神性

聖像畫是拜占庭藝術的另一重要特徵,常用於個人崇拜和教堂裝飾。這些畫作通常採用木板為基底,以蛋彩畫(Tempera)或蠟畫(Encaustic)技術創作。聖像畫不僅是一種藝術形式,更被視為通向神聖的「窗口」,是宗教儀式和個人祈禱的核心部分。聖母、基督和聖徒的形象以程式化的構圖和神聖的光暈呈現,突出了其超自然的地位。

裝飾性與幾何圖案

拜占庭藝術高度重視裝飾性,特別是在馬賽克、壁畫和宗教器物中經常使用幾何圖案、植物紋樣和重複的裝飾元素。這些設計不僅具有視覺吸引力,還增強了藝術的象徵性。例如,葡萄藤和石榴圖案象徵永生與救贖,圓形和方形的幾何設計則代表神聖秩序與和諧。

宗教器物與象牙雕刻

宗教器物是拜占庭藝術的重要組成部分,包括十字架、聖餐杯、燈台和香爐等,這些器物常以金、銀和寶石製成,並飾有浮雕和宗教圖案。例如,寶石十字架(Crux Gemmata)表面鑲嵌珍貴的寶石和金箔,是宗教崇拜的中心物品。象牙雕刻在拜占庭藝術中也達到了高度的技術水平,象牙小匾和三聯畫(Triptych)展示了基督和聖徒的形象,細節精緻且富有象徵意義。

手稿裝飾的精緻技術

拜占庭手稿裝飾結合了文字與圖像,常見於《聖經》和宗教文本中。這些手稿以金箔和鮮豔顏色裝飾,圖案包括幾何設計、植物紋樣和宗教場景,例如《紫檀福音書》(Vienna Genesis)以紫色染紙和金色文字展示福音內容,結合了高度的裝飾性與敘事性。

拜占庭藝術的特徵在於其對宗教象徵與精神性的強調,表現手法靜態且程式化,創造出一種超然與永恆的氛圍。其建築、馬賽克、聖像畫和裝飾藝術在形式與內容上高度一致,為宗教信仰提供了具象化的表達,也成為東歐與中世紀藝術的重要基礎。

Rabula福音升天的場景:六世紀Rabula福音的縮影展示了拜占庭藝術的更抽象和象徵性。

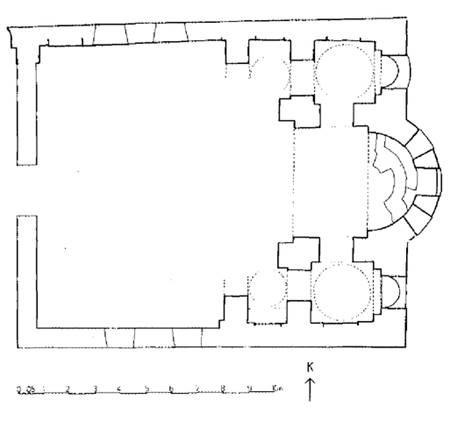

Pelekete修道院的katholikon教堂的平面圖:katholikon教堂的平面圖提供了八世紀後拜占庭式教堂的典型佈局。

拜占庭帝國早期的建築

拜占庭帝國早期的建築以宗教建築為主,結合了羅馬建築技術與基督教信仰的需求,逐漸形成獨特的風格。從公元4世紀到6世紀,這一時期的建築展現了穹頂結構的創新、空間設計的神聖感以及內部裝飾的華麗性。建築主要集中於首都君士坦丁堡(Constantinople,現今的伊斯坦堡)以及帝國其他重要城市。

巴西利卡(Basilica)是拜占庭早期建築的核心形式之一,繼承自羅馬帝國的世俗建築,但經過改造後成為基督教禮拜的空間。典型的巴西利卡由一個長方形的中殿構成,兩側有側廊,末端設有半圓形的聖壇(Apse),用於進行宗教儀式。例如,羅馬的聖彼得大教堂(Old St. Peter's Basilica)是一座重要的早期基督教建築,其結構簡潔但功能明確,為基督徒提供了集體崇拜的空間。

6世紀查士丁尼一世(Justinian I)的統治是拜占庭早期建築的高峰期,這一時期穹頂建築成為標誌性特徵。聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)是最具代表性的作品,由建築師安提米烏斯(Anthemius)和伊西多爾(Isidore)設計,於公元532年至537年間建成。其巨大圓頂直徑超過31米,由四個半圓形拱券支撐,似乎懸浮於空中,營造出一種超凡的神聖氛圍。內部以金色馬賽克裝飾,描繪了基督、聖母和天使的形象,突出了基督教的神聖性。

除了大型教堂外,拜占庭早期的建築還包括一些宗教附屬建築,如洗禮堂(Baptistery)和修道院。洗禮堂通常為圓形或八邊形設計,其穹頂內部常以描繪基督受洗的馬賽克裝飾。修道院則提供宗教生活的空間,其設計包括小型教堂、宿舍和食堂,形成封閉且自給自足的宗教共同體。

拜占庭早期建築注重內部空間的神聖性和視覺效果。光線的運用是這一時期的重要特徵,大型窗戶和穹頂開孔使光線進入建築內部,象徵天國的光輝。內部裝飾以馬賽克為主,金色背景和豐富的圖案設計營造出華麗而神聖的氛圍,讓人感受到與神靈的聯繫。

拜占庭帝國早期的建築融合了羅馬技術、基督教理念與自身的創新,創造出獨特的宗教建築形式,為後來的拜占庭建築和中世紀建築奠定了基礎。其注重功能性與精神性的結合,使建築成為宗教崇拜與文化表達的重要載體。

來自拉韋納(Ravenna)的聖維塔萊(San Vitale)的查士丁尼一世(Justinian I):拜占庭皇帝賈斯汀尼安大力推動基督教的傳播以及其帝國的擴張。

聖索菲亞大教堂

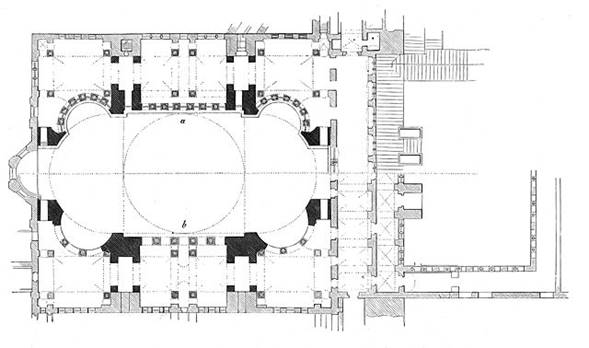

賈斯汀尼安負責的一個值得注意的建築是聖殿教堂,由米利都斯(Miletus)的伊西多羅斯(Isidorus of Miletus)和特拉勒斯(Antrahemius of Tralles)建造,這兩個建築都將監督君士坦丁堡內賈斯汀尼安訂購的大多數建築項目。像這次的大多數拜占庭式教堂一樣,聖索非亞大教堂(Hagia Sophia)是中央計劃的,以圓頂為中心。

Miletus的Isidorus和Tralles的Anthemius的聖索非亞大教堂計劃:a)畫廊計劃(上半部);b)一樓平面圖(下半部分)。

寬敞的內部空間結構複雜。教堂中殿由中央圓頂覆蓋,圓頂最大距離地面180英尺以上,位於40個拱形窗戶的拱廊上。儘管穹頂乍看之下似乎是圓形的,但對其結構的修復使它略呈橢圓形,其直徑在101至近103英尺之間變化。

聖索菲亞大教堂的內部視圖:查士丁尼皇帝於532年下令建造聖索菲亞大教堂。

聖索菲亞大教堂的圓頂引起了許多藝術史學家,建築師和工程師的特別興趣,這是因為原始建築師所設想的創新方式。沖天爐安裝在四個球形的三角形懸垂齒上,這是最早在這座建築中完全實現的元素。

下垂實施從圓頂的圓形底部到下方的矩形底部的過渡,以限制圓頂的橫向力並允許其重量向下流動。他們後來被支撐了。

在西入口側和東禮堂側是拱形的開口,這些開口延伸到與中央圓頂相同直徑的半圓頂,並在較小的半球形前托上進行。穹頂形元素的層次結構創建了一個巨大的長方形內部,中間是中央穹頂,跨度為250英尺。

帝國之門,僅供皇帝使用,是大教堂的正門。從外皮的北部開始,有一條長長的坡道通向上層畫廊,該畫廊傳統上是為女皇及其隨行人員保留的。它以馬蹄形佈置,包圍中殿直到到達後殿。

在奧斯曼帝國征服君士坦丁堡之後,聖索非亞大教堂的計劃將極大地影響蘇萊曼清真寺(1550–1557)的建造和設計。

聖使徒教堂

最初在君士坦丁統治下於330年建造的聖使徒教堂,在查士丁尼登基之後,不再被認為足夠宏大。因此,在540年代後期(550年奉獻),建築師Miletus的Isidorus和Tralles的Anthemius在同一地點設計並建造了一座新教堂。

就像最初的教堂一樣,查斯丁尼的替代品有一個十字形的平面,上面有五個圓頂:一個在十字架的每個臂上,一個在十字架相交的中央海灣上。十字架的西側臂比其他臂延伸得更遠,形成了一個中庭。由於沒有藍圖,而且由於奧斯曼帝國征服後不久教堂被拆毀,建築物的設計細節引起爭議。

聖徒塞爾吉烏斯和酒神教堂

如今被稱為小聖索非亞大教堂的聖徒塞爾吉烏斯和巴克斯教堂(527-536),可能是真正的聖索非亞大教堂的典範。當時被公認為君士坦丁堡的裝飾物。

在查士丁尼的叔叔賈斯汀一世統治期間,這位未來的皇帝面臨指控串謀與現任皇帝並因此而被殺。然而,據說聖徒塞爾吉烏斯和巴克斯曾介入並向賈斯汀保證,他的侄子是無辜的。恢復頭銜後,賈斯汀尼安委託米勒圖斯(Miletus)的伊西杜魯斯(Isidorus of Miletus)和特拉勒斯(Tralles)的Anthemius修建教堂,以示感恩。

教堂建成時,它與另一座教堂共享納特爾,中庭和丙基。它成為君士坦丁堡最重要的宗教建築之一。

小聖索非亞大教堂索菲亞(Little Hagia Sophia):內部全景,向南和向西看。

拜占庭帝國早期繪畫

拜占庭帝國早期繪畫(Early Byzantine Painting)起源於公元4世紀到公元7世紀,這一時期的繪畫主要受到基督教興起和羅馬藝術傳統的影響。繪畫內容以宗教主題為核心,逐漸脫離古典藝術的自然主義風格,強調象徵性、精神性和教義的表達。早期的拜占庭繪畫形式包括壁畫、聖像畫(Icons)和手稿插圖,這些作品主要用於宗教儀式和教義傳播。

壁畫是拜占庭早期繪畫的主要形式之一,廣泛應用於教堂和地下墓穴(Catacombs)的裝飾。這些壁畫的內容多為聖經故事、基督和聖徒的形象,以及宗教象徵,如魚(Ichthys)和葡萄藤,表達基督教的核心信仰。例如,羅馬地下墓穴的壁畫展示了基督化身為善牧的形象,牧羊人肩扛綿羊,象徵基督救贖人類的意涵。早期壁畫的構圖簡潔,色彩以自然色調為主,表現手法較為平面化,強調宗教象徵而非現實主義。

聖像畫在拜占庭早期逐漸興起,是基督教崇拜中重要的藝術形式。這些圖像多以基督、聖母和聖徒為主題,常用木板作為基底,採用蠟畫(Encaustic)或蛋彩畫(Tempera)技術繪製。聖像畫的形象通常靜態而莊重,面容理想化,目光直視觀者,突出了宗教的神聖性。例如,來自聖凱瑟琳修道院(Saint Catherine's Monastery)的一幅基督全能者(Pantokrator)的聖像畫,是早期拜占庭藝術的代表作,基督面容莊嚴,手持福音書,象徵祂的全能與救贖。

手稿插圖是拜占庭早期繪畫的另一重要形式,主要用於裝飾《聖經》和其他宗教文本。這些插圖結合了圖像與文字,輔助宗教教義的理解與傳播。例如,《紫檀福音書》(Vienna Genesis)是一部著名的拜占庭早期手稿,其使用紫色染紙和金色文字,插圖內容描繪了舊約故事,如以撒與利百加(Isaac and Rebekah)的婚姻,展現了當時繪畫的敘事性和裝飾性。

拜占庭早期繪畫的風格逐漸脫離希臘-羅馬藝術的自然主義,轉向靜態化與程式化的表現手法,強調象徵性和精神性。這些作品通過簡潔的構圖與深刻的宗教內涵,塑造了基督教藝術的獨特面貌,為後來拜占庭中期與晚期的藝術發展奠定了基礎。繪畫中的金色背景與靜態人物表現,突出了宗教信仰的超然性與永恆性,使拜占庭早期繪畫成為宗教與藝術結合的典範。

4o

圖標畫

與其他繪畫形式不同的是,圖標畫在拜占庭早期出現,作為對宗教奉獻的一種幫助。相反,早期的基督教藝術更多地依賴寓言和象徵主義。例如,較早的藝術可能以羔羊或魚而不是人類形式的基督為特色。

不久之後,宗教人物就以他們的人形被描繪出來,以強調他們的人性和靈性。雖然這個問題將在後來的聖像破壞時期進行辯論和挑戰,但有一段時間,聖像畫中的聖徒形象蓬勃發展。

在基督教被狄奧多西一世(Theodosius I)接受為唯一的羅馬國教之後,基督教的藝術不僅在質量和復雜性上發生了變化,而且在自然界也發生了變化。烈士及其壯舉的繪畫開始出現,早期作家對它們的栩栩如生的效果進行了評論。避免在這一回合中的雕像過於接近異教崇拜的主要藝術重點,因為在整個東方基督教歷史上它們一直(除了一些小規模的例外)一直存在。

在本質上,偶像比宗教更具美感。他們被理解為通過與通過精心維護的代表典範所維持的那個人物形象的相似性來表現出人物形象的獨特存在。因此,藝術許可的空間很小。

主題的幾乎每個方面都具有像徵意義。基督,聖徒和天使都有光環。天使,以及對三位一體的某些描繪,都有翅膀,因為它們是使者。人物具有一致的面部外觀,擁有個性化的屬性,並使用一些常規姿勢。

使用顏色

顏色也起著重要的作用。黃金代表著天堂的光芒。紅色代表神的生命,而藍色代表人類的生命。白色是上帝的創造之光,僅用於描繪基督的複活和變形的場景。在耶穌和瑪麗的偶像中,耶穌穿著紅色的內褲,穿著藍色的外套(上帝是人類),而瑪麗穿著藍色的內褲,穿著紅色的外套(人類授予神的禮物)。因此,神化學說通過圖標傳達。大多數圖標都包含一些書法文字來命名所描繪的人物或事件。由於字母也具有像徵意義,因此書寫通常以風格化的方式呈現。

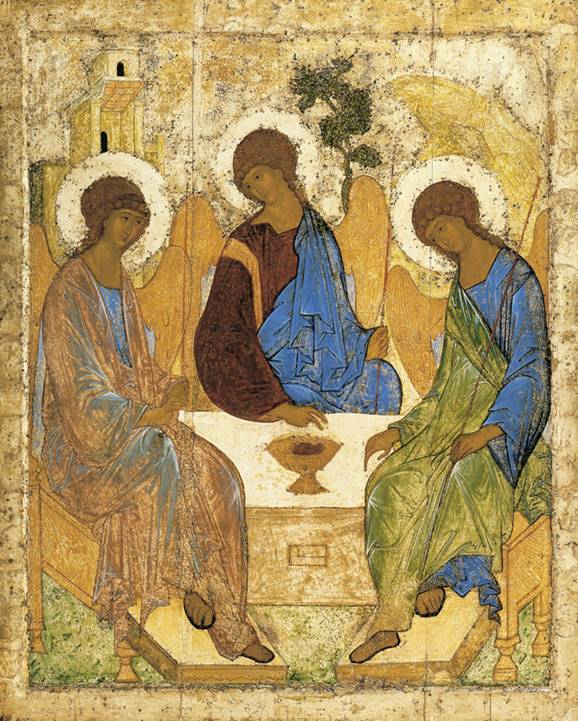

描繪聖三位一體的俄羅斯偶像:坐在中間的基督穿著紅色的藍色衣服,象徵著上帝造人的地位。這三個人物都戴著翅膀以表示其作為使者的角色。金色背景將其位置放置在天堂中。

早期的拜占庭式聖像是在木板上用蠟筆劃的,就像在同一媒體上製作的埃及葬禮肖像一樣,它們看起來栩栩如生。西奈的尼盧斯(Nilus Sinai)在第五個世紀致希利奧多魯斯·西倫塔里烏斯(Heliodorus Silentiarius)的信中,講述了一個奇蹟,其中安克拉(Ankyra)的聖柏拉圖(柏拉圖)在夢中出現給基督徒。聖人之所以被承認是因為這個年輕人經常看到他的畫像。

圖標的崇拜

這種對宗教幻影的認可是從異像到圖像,這也是異教徒的虔誠的特徵,虔誠地描述了神靈在人類身上的出現,這是全息術中的一個共同主題。在此期間,教堂開始勸阻所有非宗教的人類形象,皇帝和捐助者將其視為宗教。

到了六世紀下半葉,由於與圖標相關的奇蹟的不斷索取,與圖標上所代表的數字相反,圖標本身直接受到尊崇的情況有所減少。這種被認為的濫用在某種程度上證明了八世紀禁止和銷毀圖標的合理性。

聖彼得大教堂的圖標:這種聖彼得大教堂的 圖標以迷戀的方式製作,具有逼真的品質,最終從圖標中消失,取而代之的是更具風格化的圖像。此圖標來自山頂的聖凱瑟琳修道院。西奈,大約在第六世紀。

早在第四世紀就有文獻證明使用圖標。但是,在六世紀之前沒有倖存的例子,這主要是由於聖像時代結束了拜占庭早期。

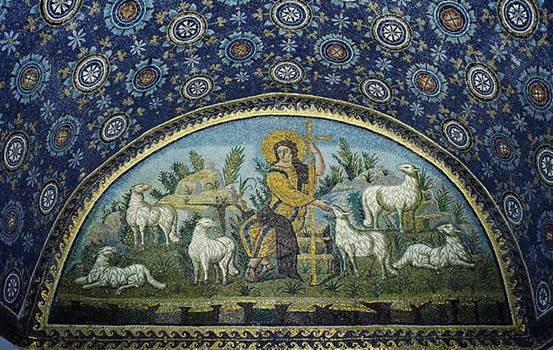

因此,關於基督,瑪麗和聖人最早描繪的倖存證據來自壁畫,馬賽克和一些雕刻。由於河馬的奧古斯丁(公元354-430年)爭辯說,沒人知道耶穌或瑪麗的外表,所以對耶穌的最早描繪是通用的,而不是肖像畫,通常將他描繪成一個沒有鬍子的年輕人。在加拉普拉西迪亞陵墓的馬賽克中可以看到這樣的例子,該墓中安置了狄奧多西一世的女兒的遺體。

基督是好牧人:五世紀中葉的馬賽克是一個普通的無鬍子基督的例子,因為他可能出現在同時代的聖像中。出自意大利拉韋納(Ravenna)的加拉·普拉西迪亞(Galla Placidia)陵墓,約450年。

拜占庭帝國早期的馬賽克

拜占庭帝國早期的馬賽克(Early Byzantine Mosaic)是帝國宗教與藝術表達的重要形式,發展於公元4世紀至7世紀,主要用於裝飾教堂內部的牆壁、圓頂和地板。馬賽克藝術在拜占庭早期以其鮮明的色彩、金色背景以及象徵性圖案聞名,內容多以基督教主題為核心,展現出高度的精神性和宗教意涵。

早期馬賽克的設計逐漸脫離羅馬馬賽克的寫實風格,轉向更具象徵性和精神性的表現。人物形象通常靜態且程式化,注重臉部的表情和姿態,而非動態或透視的精確再現。例如,基督、聖母和聖徒的形象在馬賽克中佔據主要地位,金色背景則象徵神聖的天國光輝,將視覺焦點集中在宗教人物上。

君士坦丁堡的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)是拜占庭早期馬賽克藝術的巔峰之一。教堂內的馬賽克作品覆蓋圓頂、拱頂和牆壁,描繪基督「全能者」(Pantokrator)、天使和宗教場景。這些作品以金色和鮮豔的色彩為基調,通過閃耀的馬賽克顆粒營造出輝煌的神聖氛圍。馬賽克人物通常呈現靜止的正面姿態,目光直視觀者,表達出永恆和莊嚴的感覺。

在義大利拉文納(Ravenna)的教堂中,保存了大量拜占庭早期的馬賽克藝術,如聖維塔教堂(San Vitale)和伽拉·普拉奇迪亞陵墓(Mausoleum of Galla Placidia)。聖維塔教堂內的馬賽克作品展示了皇帝查士丁尼一世(Justinian I)和皇后狄奧多拉(Theodora)的肖像,人物周圍環繞著朝臣和宗教人物,構圖對稱而嚴謹,強調皇權的神聖性與基督教的統治地位。伽拉·普拉奇迪亞陵墓的馬賽克則以柔和的色彩和流暢的線條描繪了牧羊人與綿羊的場景,象徵基督作為善牧,傳遞溫暖與救贖的信息。

拜占庭早期馬賽克的技術特徵包括使用小型石塊、玻璃和陶瓷顆粒,這些材料通常被切割成規則的形狀,排列出細緻的圖案。金箔常嵌入玻璃顆粒中,製作出閃亮的效果,在光線下散發出獨特的輝煌感。這種技術不僅提高了作品的視覺效果,也增強了其象徵性。

拜占庭早期的馬賽克藝術通過精緻的技術與深刻的宗教內涵,塑造了基督教藝術的獨特風格,其金色背景和靜態人物的表現成為拜占庭藝術的標誌性特徵,對中世紀歐洲和東歐的宗教藝術產生了深遠影響。

4o

馬賽克藝術

從六世紀到十五世紀,馬賽克藝術在拜占庭帝國盛行。在上古時期,牆壁通常用便宜的彩繪場景裝飾,而拜占庭的美學則偏向於馬賽克裝飾更奢華,更閃閃發光。

中東和意大利城市拉文納(Ravenna)保留著一些倖存的最好的拜占庭馬賽克。馬賽克不是拜占庭式的發明。實際上,一些尚存的最著名的馬賽克來自古希臘和羅馬。

拜占庭早期的藝術家通過慶祝鑲嵌技術的可能性而開創了先例。他們開始在牆壁表面上使用它作為一種石材繪畫技術。但是,與傳統的壁畫不同,馬賽克可以創造出閃閃發光的效果,使自己具有更高的靈性感。這些圖像符合拜占庭文化,該文化強調了一種真正宗教的權威。

馬賽克技術比傳統的壁畫更昂貴,但是其效果卻令人非常滿意,以至於值得花這筆錢。此外,技術進步(重量更輕的苔蘚植物和一種新的水泥配方)使牆壁馬賽克比以前幾個世紀受到人們青睞的地板馬賽克更加容易。

鑲嵌技術涉及將小塊石頭和玻璃(鑲嵌)組裝在一起。鑲嵌在一起時,鑲嵌物會產生一種類似油漆的效果,其中不同的顏色會相互融合以產生陰影和深度感。此外,拜占庭藝術家經常在透明的玻璃鑲嵌裝飾物後面放置金色的襯托,以使馬賽克看起來像散發出自己的神秘光芒。這種光的玩法為那些拜占庭宗教儀式固有的象徵和魔術形象增添了戲劇和精神的感覺。

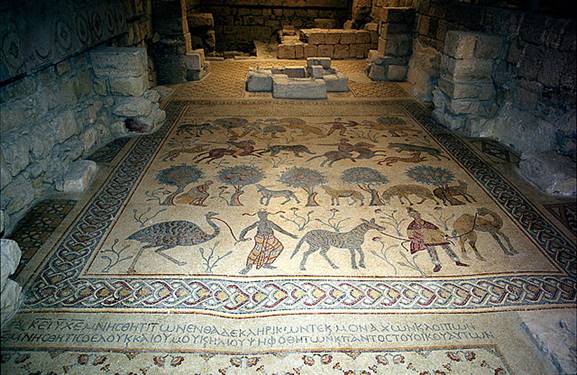

約旦尼波山

但是,在大多數情況下,古典世界中的馬賽克裝飾僅用於地板表面。拜占庭教堂在約旦的尼波山(Mount Nebo)等中世紀朝聖地中延續了這一傳統,據信摩西死了。

聖徒洛特和普羅科皮烏斯教堂(始建於567年),舖有瓷磚地板,描繪了諸如葡萄收穫之類的活動。看似平凡的葡萄收穫可能像徵著聖體聖事的葡萄酒成分。馬賽克位於洗禮池中,在那裡嬰兒被奉為基督教信仰,並根據聖經的教義被洗淨了原罪。因此,對宗教中下一個聖禮的象徵性描繪將有助於強調救贖的主題。

另一個尼波山的地板馬賽克(約530年)描繪了四個人類和動物的名字。前兩個記錄器是狩獵現場,其中男人在馴養的狗的幫助下狩獵大型貓科動物和野豬。在底部的兩個收割機上,這些動物顯得更加馴養,牧羊人在左側觀察它們時,它們和平地吃著樹上的果實;他們戴著被人類主人牽著的皮帶。在馴養的動物中有駱駝,似乎是斑馬和e。就像在聖徒洛特和普羅科皮烏斯教堂中一樣,這種馬賽克在其看似平凡的主題之下可能帶有一種宗教信息。

尼波山的地面馬賽克:約公元530年,尼波山的地面馬賽克的狩獵和放牧場景。

聖凱瑟琳修道院在西奈山

重要的查士丁尼時代馬賽克(約548–565年)裝飾西奈山上的聖凱瑟琳修道院。在後殿中,是在金色背景上描繪變形的描繪,表示事件的超凡脫俗。基督站在中心作為焦點,在他的敬畏使徒觀察到這一事件的同時,冠上光環,並被曼陀羅包圍。後殿周圍環繞著樂隊,樂隊中藏有聖經使徒和先知的勳章,以及兩個當代人物,分別是隆迪諾斯住所和執事約翰。

耶穌的變形:大約西元548-565年,埃及西奈山的聖凱瑟琳修道院的後殿。

拉文納 阿里安洗禮堂

拉韋納(Ravenna)的阿里安洗禮池內有四個壁ni和一個圓頂,上面鑲嵌著洗禮聖約翰施洗的耶穌。儘管這些馬賽克是在查士丁尼一世將意大利併入拜占庭帝國之前生產的,但其總體設計與在拜占庭統治時期生產的馬賽克非常相似。

耶穌在約旦河被示為一個沒有鬍子的半淹沒青年。身穿豹皮的施洗約翰(John Baptist)站在右邊,而約旦河的擬人化則站在左邊。在上面,鴿子以鴿子的形式從其喙噴灑聖水。在下方,由聖彼得和聖保羅分別帶領的使徒隊伍環繞著圓頂,在寶座上會見了一個鑲嵌在紫色坐墊上的寶石十字架。

耶穌的洗禮:位於意大利拉韋納的阿里安洗禮池,於五世紀後期至六世紀初創建。

從用來描繪使徒腳下草的石頭的不同顏色可以清楚地看出,藝術家花了幾年時間完成了這些馬賽克。設計非常簡單,但是應該注意使用金色背景,因為在這個時代通常使用金色背景為這些簡單的場景注入空靈的光芒。

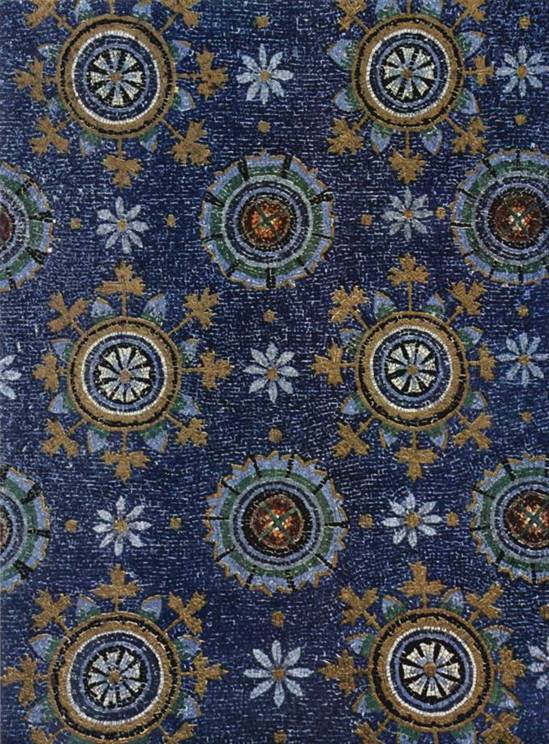

加拉普拉西迪亞陵墓

加拉普拉西迪亞陵墓是拉文納最早的拜占庭建築之一。外觀雖然很樸素,但內部卻以精美的馬賽克進行了廣泛的裝飾。這些馬賽克創造了一個真正的精神空間-一個與眾不同的世界。拱頂上覆蓋著花卉圖案(可能是伊甸園的象徵),藍色背景下突出的星星似乎在閃耀著自己的神秘光芒。

加拉普拉西迪亞(Galla Placidia)陵墓的天花板馬賽克:拜占庭人比古典世界中的其他文化更富創意和自由地使用馬賽克。

馬賽克覆蓋了穹頂,門簾和鍾樓的牆壁。裝飾中形成的標誌性主題代表著永生戰勝死亡。內部裝有兩個著名的鑲嵌魚鉤,內部的其餘部分充滿了基督教符號的鑲嵌。

中央海灣的上壁裝飾有四對使徒,包括聖彼得和保羅,他們在圓頂中央映襯著繁星點點的藍天,讚歎著巨大的金色十字架。四個福音傳教士的象徵浮在雲間。其他四個使徒出現在變種人的桶形穹頂中。

Galla Placidia陵墓的內部視圖:早期的拜占庭建築結構展示了在拜占庭設計中錯綜複雜的馬賽克用法。

拜占庭帝國早期的象牙雕刻

拜占庭帝國早期的象牙雕刻(Early Byzantine Ivory Carving)是其藝術表現的重要形式之一,廣泛應用於宗教和皇室禮儀。這些雕刻作品精緻細膩,體現了拜占庭工匠對細節的掌握以及宗教象徵的深刻理解。象牙主要用於製作宗教牌匾、三聯畫(Triptych)、書封面和小型禮儀器物,這些作品不僅具有裝飾性,還承載了宗教教義與信仰的象徵。

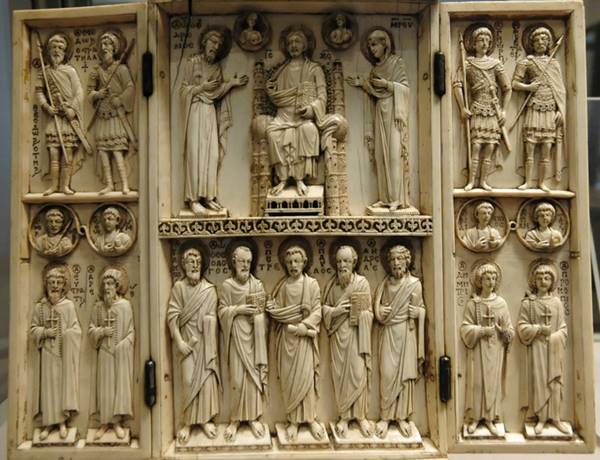

象牙雕刻常用於宗教牌匾,描繪基督、聖母和聖徒的形象,以及重要的聖經場景。例如,《哈靈頓三聯畫》(Harbaville Triptych)是一件著名的象牙雕刻作品,中間刻有基督坐於寶座上的形象,兩側為聖徒和天使,構圖對稱且莊嚴。人物的姿態和面部表情靜態而神聖,背景通常為簡潔的幾何圖案,突出了宗教的象徵性。

書封面也是象牙雕刻的重要用途,特別是在《福音書》(Gospels)和其他宗教文本中,象牙封面以其華麗的裝飾和宗教內容成為珍貴的文物。例如,象牙封面常刻有基督降生、十字架受難和復活等場景,邊緣以植物紋樣或幾何圖案裝飾,增添了視覺上的層次感。

象牙雕刻技術以細緻的刀工著稱,工匠使用精密的工具在象牙上刻劃出極其細膩的線條和紋理,人物的服飾、表情和背景裝飾都具有極高的細節表現力。象牙本身的光滑質地和乳白色調增強了作品的莊重感和宗教氣氛。

拜占庭早期的象牙雕刻結合了實用性與象徵性,既用於宗教儀式,也作為皇室贈禮或象徵權威的物品。這些作品反映了拜占庭社會對宗教信仰的重視,並在藝術形式上展現了高度的技術成就,成為拜占庭文化的重要象徵。

縮影的訴求

象牙雕刻是對動物牙齒或像牙的手工或機械雕刻,可以實現非常精細的細節,並且尚存的作品經常顯示出複雜而復雜的設計。這種藝術形式對拜占庭藝術的歷史特別重要,因為它沒有金銀價值,並且不像貴重金屬或珠寶一樣容易回收。因此,拜占庭早期的許多像牙雕刻仍然存在。新任命的領事以禮物的形式精心裝飾象牙雙聯畫。

在基督教早期,基督徒避免了紀念性雕塑,這種雕塑與古老的異教羅馬宗教有關,並且幾乎完全是為了浮雕而雕刻的。在對基督徒的迫害中,此類救濟通常規模較小,不超過石棺的救濟。

小型輕量的物體更容易攜帶和隱藏,被迫迫的秘密秘密崇拜的屬性將是必要的。當基督教合法化併後來成為帝國的正式宗教時,這些態度仍然存在。結果,象牙在許多方面都是最好的材料的小規模雕塑在藝術中居於中心地位,而在其他時候則很少。

領事-在541年以前一直擔任重要行政職務的文職人員-贈送羅馬領事連動畫作為禮物。該表格後來被採用,供基督徒使用,帶有基督,聖像(聖母瑪利亞)和聖人的圖像。這種象牙板被用作六世紀的藏寶裝訂(精美的書皮),通常用作核心,並被金屬製品和寶石包圍。由於象牙的寬度有限,有時這些書的封面最多由五個較小的面板組裝而成。雕刻的象牙覆蓋物被用作最珍貴的照明手稿上的寶藏。

巴貝里尼雙聯畫

Barberini Diptych(約公元500-550年)是拜占庭象牙葉,來自上古晚期的帝王雙刻畫。它以被稱為晚期狄奧多斯時代的風格雕刻而成,代表皇帝是勝利的勝利者。

巴貝里尼·迪普蒂奇(Barberini Diptych):這是公元500-550年間拜占庭象牙作品的早期例子。

Barberini Diptych歸因於君士坦丁堡的一個帝國工坊。其中描述的皇帝通常被稱為查士丁尼,或者可能是阿納斯塔西斯一世或芝諾。儘管它不是領事雙聯畫,但它具有許多裝飾方案的特徵。

皇帝在主面板中的左邊是褲子,手中是征服的野蠻人,而右邊則是蹲著的寓言人物,可能代表著被征服或被征服的領土,他用腳感謝或屈服。天使或勝利以傳統的勝利之手為皇帝加冕,如今已失傳。

部分隱藏野蠻人的長矛不傷他。他似乎比戰鬥更令人驚訝和震驚。上面,基督,有著時髦的捲發髮型,以異教徒的勝利人物的風格在另外兩個天使的兩側。他在上方統治,而皇帝則在地下代表他。

在底部面板中,來自西部(左側,穿褲子的野蠻人)和東部(右側,帶有像牙的象牙,老虎和小象)的野蠻人致敬,其中包括野生動物。左圖中的人物顯然不是聖人,而是士兵,帶有勝利雕像。他右邊的對手迷路了。

大天使象牙

大約與Barberini Diptych處於同一時期的是Archangel Ivory(約公元525–550年),這是拜占庭早期的倖存象牙雙聯畫中最大的一半。主題是天使長,可能是邁克爾,左手握著權杖,右手握住十字架的球體,以獻祭的姿勢伸出來。

這是帝國權力的標誌。天使上方盤旋著被月桂花環環繞的希臘十字架,這可能意味著勝利。它缺少的一半可能描繪了賈斯汀尼一世,大天使將向其提供徽章。它和巴貝里尼·迪普蒂奇(Barberini Diptych)是六世紀倖存下來的最重要的兩個拜占庭象牙,歸因於查士丁尼時代君士坦丁堡的帝國工坊。

大天使象牙:這是拜占庭早期的象牙雙聯畫中倖存的最大一半。

該人物以高度古典的風格描繪,穿著希臘或羅馬的服裝,並具有年輕化的面孔和比例,符合古典雕塑的理想。儘管建築元素由複合圓柱支撐的經典圓拱組成,但空間在空間邏輯彎曲方面更典型地是拜占庭式的。

大天使的腳在樓梯的頂部,樓梯從圓柱的底部後退,但他的手臂和翅膀在圓柱的前面。他的腳也不牢固地踩在台階上。象牙的頂部刻有希臘題字,其翻譯為:“儘管有罪,仍要接受這位懇求者;” 從查士丁尼的角度看,這可能是謙卑的表達。

在拜占庭和東正教世界中,對大型宗教雕塑的反對直到今天仍保持不變。但是,在西方,它可能是在九世紀從查理曼大帝的宮廷開始被克服的。隨著其他材料中的大型紀念性雕塑變得越來越重要,象牙雕刻的中心地位逐漸降低。

拜占庭中期藝術

拜占庭帝國中期的建築和馬賽克

拜占庭帝國中期(Middle Byzantine Period,大約公元843年至1204年)是帝國藝術與建築發展的重要階段,尤其是在聖像破壞運動(Iconoclasm)結束後,宗教藝術恢復並進一步繁榮。這一時期的建築和馬賽克展示了拜占庭文化在宗教表現、空間設計與裝飾藝術上的高度成熟,形成了獨具特色的風格。

中期的拜占庭建築以教堂為核心,發展出「十字穹頂式」(Cross-in-square)建築的典型形式。這種設計在建築平面上呈現出一個正方形,中間為高聳的穹頂,四周由四個較小的穹頂或拱形結構環繞,形成十字形佈局。這一設計強調了中央穹頂的視覺與象徵意義,代表天國的中心與基督的榮耀。典型的例子是雅典的達芙尼修道院(Daphni Monastery),其建築比例精巧,結構嚴謹,穹頂的設計既營造出神聖的空間感,又強調了建築與信仰的融合。

內部裝飾方面,馬賽克藝術在中期拜占庭教堂中達到了新的高峰。馬賽克多應用於穹頂、牆壁和聖壇區域,使用金色背景和鮮豔的色彩創造出光輝燦爛的效果。達芙尼修道院內的馬賽克是中期拜占庭藝術的經典代表,其中央穹頂的基督「全能者」(Pantokrator)形象格外引人注目。基督坐於圓形的金色背景中,面容莊嚴,目光深邃,手持《福音書》,象徵祂作為世界的統治者與救贖者。周圍的馬賽克描繪天使、聖母和聖徒,形成一個完整的宗教敘事空間。

在這一時期,馬賽克不僅強調宗教象徵性,還展現出更高的情感表達和敘事能力。人物形象雖然仍具有程式化的特徵,但其姿態與表情更加細膩,傳遞出人性化的情感。例如,塞薩洛尼基(Thessaloniki)的聖索非亞教堂內部馬賽克描繪了聖母抱嬰孩基督的場景,聖母的面容充滿溫柔與母性光輝,基督則展現出孩童的純真,強調了神聖與人性的結合。

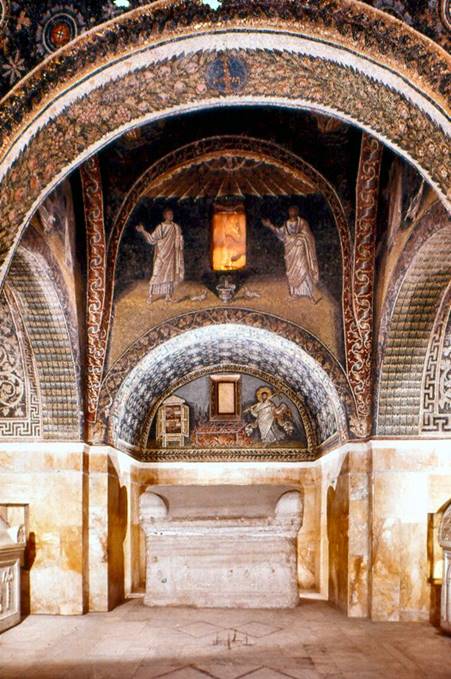

除了大型教堂,中期拜占庭的修道院建築也是重要的藝術與信仰中心。修道院通常位於偏遠的山區,結構包括小型教堂、修士住所和儲藏室等。例如希臘的霍西奧斯·路卡斯修道院(Hosios Loukas Monastery),其建築和馬賽克裝飾完美結合,展現了中期拜占庭藝術的精髓。修道院的馬賽克內飾描繪基督生平和奇蹟故事,細節豐富,色彩對比鮮明,背景的金色更突出了圖像的神聖性。

拜占庭帝國中期的建築和馬賽克不僅在形式上表現出高度的藝術性,還反映了宗教信仰的深刻內涵。建築空間的佈局與馬賽克圖像的結合,將基督教教義轉化為可視化的神聖空間,讓信徒在進入教堂的同時感受到超越凡俗的神聖氛圍。這一時期的成就不僅影響了拜占庭後期藝術,還對東歐和中世紀的宗教藝術產生了深遠影響。

第一和第二聖像

廣義而言,聖像破壞被定義為圖像的破壞。在基督教中,聖像破壞通常是受到對十誡的字面解釋的人們的驅使的,該十誡禁止製作和崇拜墓碑圖像。查士丁尼一世(527-565)統治時期後,圖像的使用和尊敬度顯著增加,這引發了帝國的宗教和政治危機。結果,反諷情緒開始增長,並最終達到了兩個聖戰時期,即第一聖戰時期(726-87)和第二聖戰時期(814-42),這結束了拜占庭早期。

拜占庭聖像禁令禁止獅子座三世皇帝使用宗教圖像,並在其繼任者的領導下繼續進行。它伴隨著圖像的廣泛破壞和對圖像崇拜者的迫害。偶像破壞者的目標是使教會嚴格反對朝拜形象,他們認為朝拜形象至少是早期教會的某些特徵。

正統的盛宴

在最後一個聖像破壞者皇帝Theophilos死後,他的小兒子Michael III與他的母親攝政王Theodora和宗主制Methodios於843年召集君士坦丁堡主教會議,為教會帶來和平。在四旬期第一天的第一節結束時,所有人都從Blachernae教堂到聖索非亞大教堂(Hagia Sophiato)進行了凱旋遊行,以將聖像還原為教堂的聖像。

決定性的意像是信仰和奉獻的組成部分,使信徒身上呈現的人物或事件呈現給信徒。但是,東正教在教義上的尊敬與僅出於神的敬拜之間有明顯的教義上的區別。

自從聖像傳教成為基督教會上困擾教會的最後一場大爭議之後,它的失敗被認為是教會克服異端的最後勝利。當聖像崇拜的爭論在843年結束時,拜占庭的宗教藝術得到了復興。

從聖索非亞大教堂(Hagia Sophia),霍西奧斯·盧卡斯(Hosios Loukas)修道院和聖馬可大教堂(Saint Mark's Basilica)中可以看到一系列自然主義的創新。古典藝術風格的復興部分是由於對馬其頓文藝復興時期(867–1056)的古典文化重新產生了興趣,伴隨著一段時間的軍事成功。

聖索非亞大教堂的聖像馬賽克

聖索非亞大教堂(Hagia Sophia)是一間前希臘東正教大教堂,建於537年至1453年。該建築是中央計劃和大教堂建築的結合,被認為是拜占庭建築的縮影。

聖像破壞結束後,在聖索菲亞大教堂中重創了一個新的馬賽克,尊貴的主教是腓特烈斯和馬其頓皇帝邁克爾三世和羅勒一世。馬賽克位於後殿的後殿上方,描繪了Theotokos或上帝之母。聖母瑪利亞坐在寶座上,基督孩子躺在膝蓋上的圖像被認為是對六世紀馬賽克的重建,該馬賽克在聖像破壞期間被摧毀。

銘文寫著:“冒名頂替者在這裡丟下的圖像,虔誠的皇帝(邁克爾和羅勒)再次出現。” 該銘文是指馬其頓皇帝統治下拜占庭藝術的近代復興。

Theokotos and Child:聖母瑪利亞與基督之子坐在寶座上的圖像被認為是對聖像破壞期間被毀的六世紀馬賽克的重建。

聖母子形像是常見的基督教形象,馬賽克畫描繪了拜占庭式的創新和當時的標準風格。處女的大腿。基督坐在她的兩條腿之間。人物的臉部用漸變陰影和建模方式描繪,提供了一種真實感,與窗簾的示意性折疊相矛盾。

它們的帷幕由厚而粗糙的褶皺定義,這些褶皺由對比色描繪:藍色的處女和金色的基督。兩個正面人物坐在裝飾的金色寶座上,該寶座傾斜以暗示視角。這種嘗試是這段時期拜占庭藝術的新嘗試。椅子上的空間與人物的正面相矛盾,但它提供了拜占庭馬賽克中以前所沒有的真實感。

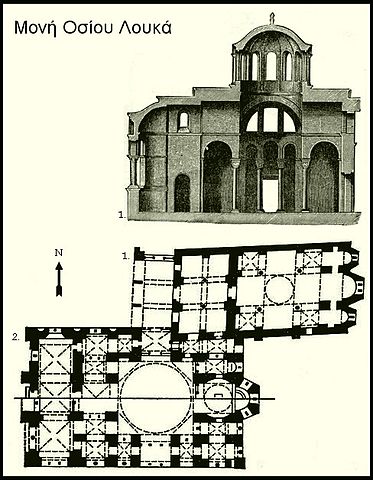

希臘聖盧克Hosios Loukas修道院

希臘的Hosios Loukas(聖盧克)修道院始建於十世紀初,是聖盧克遺物的所在地。該修道院位於海利肯山(Mount Helicon)的山坡上,以其兩座教堂而聞名,即Theotokos教堂(十世紀)和稱為Katholikon的主樓(十一世紀)。

教堂裝飾有馬賽克,壁畫和大理石護牆。兩家教堂通過Theotokos的尖角和Katholikon的一條臂連接在一起。教堂展示了兩種不同的建築風格。

Hosios Loukas計劃:上圖(圖中的1):Theotokos教堂的計劃。底部(2):Katholikon計劃。

Theotokos和Katholikon教堂

Theokotos教堂代表了希臘跨計劃風格的教堂。它有一個大的中央圓頂,靠在一系列的懸垂上。Katholikon還是希臘的跨平面風格的教堂,但Katholikon的穹頂不是斜著擺在圓頂上,而是斜著擺成斜角,從而在教堂的平面圖和圓頂的圓形圖之間形成了八角形過渡。

懸垂和斜紋在樣式上的差異允許建築和裝飾之間的關係不同,以及斜紋所提供的形狀具有不同的明暗玩法。

Katholikon的圓頂:與Theokotos教堂不同,Katholikon的圓頂位於斜視線上。

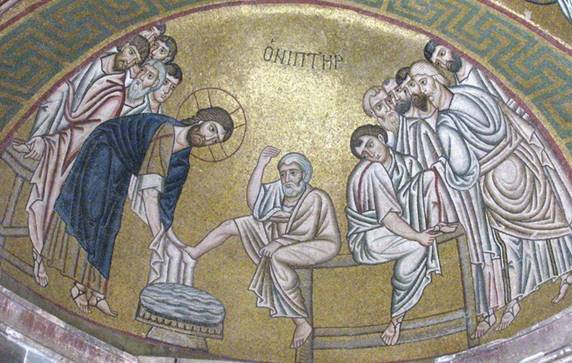

在Katholikon中發現的馬賽克是拜占庭式的早期風格,通常在聖像破壞之前的幾個世紀中看到。所描繪的場景是平坦的,幾乎沒有建築或道具來提供設置。取而代之的是,背景被明亮的金色馬賽克覆蓋。

場景中的人物,如在基督的後殿馬賽克中洗刷的門徒腳上的人物,都是用自然主義的面孔描繪的,這些面孔的造型是細長的鼻子和小嘴巴。附圖的衣服通過示意性的褶皺和對比色來表示。儘管窗簾的褶皺代表下面的身體,但該身體似乎沒有實際的重量。

拜占庭馬賽克的這些特徵在接下來的一個世紀開始發生變化,部分原因是聖索菲亞大教堂的Theokotos中增加了視角。

基督洗門徒的腳:在加索利孔,這些場景中的人物都被描繪成自然主義的面孔,這些面孔以長長的狹窄的鼻子和小嘴巴為模型。

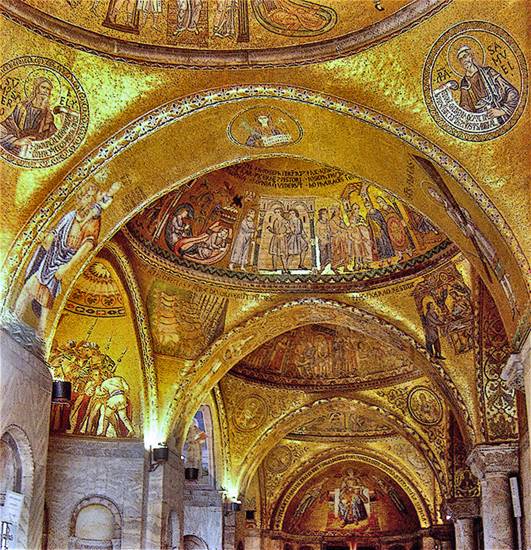

威尼斯聖馬克大教堂

意大利威尼斯的聖馬克大教堂始建於9世紀,並在大火後於11世紀以目前的形式重建。大教堂是一棟宏偉的建築,毗鄰總督宮。它最初是作為總督的私人禮拜堂,然後是國立教堂,並於1806年成為城市的大教堂。大教堂內有聖馬克遺址,威尼斯人在828年從亞歷山大搶劫了這些遺址,並促使修建了這座大教堂。

聖馬克大教堂是按拜占庭式希臘十字架計劃建造的。每隻手臂分為三個中殿,並有一個圓頂。在十字路口是一個大型中央圓頂。後殿的兩側是兩個小教堂。大教堂的後院是U形的,環繞著西方的eptept。它裝飾著舊約先知生平的場景。

聖馬克大教堂平面圖:圓圈標記了每個圓頂的位置。

整個大教堂裝飾精美。地板上覆蓋著幾何圖案和設計,這些圖案和設計使用了羅馬裝飾技術,稱為secus sectile和opus tessellatum。

下牆和柱子覆蓋著大理石的彩色面板,上牆和圓頂裝飾著十二世紀和十三世紀的馬賽克。中央穹頂描繪了基督Pantocrator的圖像,整個裝飾程序描繪了基督生平的場景以及舊約和新約的救贖圖像。

意大利威尼斯聖馬克大教堂的內部:從神殿層走道上看到的景色顯示出裝飾精美的馬賽克和大理石,彩色面板。

拜占庭帝國中期的崇拜對象

在拜占庭中期,個人物品(ps架和三聯畫),遺物和聖像是最受歡迎的崇拜對象。

三聯畫

三聯畫是一種面板繪畫或浮雕,用於在三個面板上創建的靈修對象。面板也可以分為兩部分,稱為雙聯畫,或者有時具有三個以上的面板,稱為多聯畫。

三聯畫的使用始於拜占庭時期,最初被設計為小巧便攜。在哥特時期的後期,多面板靈修畫被放大為祭壇畫。但是,拜占庭時期的便攜式三聯畫被用作個人崇拜的對象。他們的目的是引導主人禱告,並將思想帶向基督。

三聯畫的設計具有一個中央面板和兩個可折疊在主圖像上方的側翼,使該對像在關閉時可以攜帶,而在側翼打開時可以站立。機翼通常雕刻有聖徒的肖像,而主要圖像經常描繪基督,儘管圖像各不相同。哈伯維爾三聯畫描繪了一個以基督為受刑者的Deesis場景,而Borradaile三聯畫描繪了被釘十字架的圖像。

哈伯維爾三聯畫

Harbaville三聯畫是十世紀中葉新的象牙三聯畫的一個早期例子,在拜占庭中期,新的象牙三聯畫取代了雙聯畫。主要場景描繪了洗禮者約翰和聖母瑪利亞旁邊的基督潘托克勒的雕像,這是一個稱為“狄西斯”的懇求場面。

施洗者約翰和聖母瑪利亞被描繪成代禱者,代表三聯畫的所有者向基督祈禱。在他們下面的冊子上是使徒詹姆斯,約翰,彼得,保羅和安德魯。兩側板描繪了兩個帶有兩個字符的寄存器,它們都是可識別的聖人。

Harbaville Triptych:懇求場面,與聖徒的Deesis。象牙製成,約950年。

這些人物以公認的拜占庭風格雕刻而成。他們的身體細長而狹窄,似乎漂浮或懸停在地面上方,而不是沉重地站立。幾乎每個角色都站在一個小平台上的事實進一步加劇了這種幻想。

聖徒被優雅地披上帷幕,其身體因其褶皺的褶皺而著稱,而不是任何形式的造型。這些人物的面部表情莊重,面部特徵被深深雕刻。每個聖徒都朝外,除了施洗約翰和聖母瑪利亞,他們都略微轉過身,向一位寶座的基督鞠躬。基督坐在精心製作的寶座上,身為Pantocrator,手臂上拿著福音書,手示意著祝福的手勢。

Borradaile三聯畫

Borradaile Triptych的主要形象描繪的是基督被釘十字架,而不是聖像。中央圖像佔據了整個主機框架,兩個機翼被分成三個寄存器。機翼上的人物是聖徒的圖像,類似於哈伯維爾三聯畫。

中心場景被十字架上基督的形像所支配。兩個天使在他的手臂兩側。以下是聖母瑪利亞和聖約翰的人物。聖約翰打手勢並移開他的眼睛,而瑪麗則將面紗拉到臉上,臉上充滿了煩躁的表情。

Borradaile Triptych:中央面板雕刻有耶穌受難像,聖母和聖約翰,以及上面的邁克爾和加百列大天使的半身像;在左葉上,從上到下:St. Kyros;聖喬治和圣西奧多·斯特拉蒂爾斯;聖梅納斯和聖普羅科皮奧斯;在右邊的葉子上:聖約翰;Ankyra的St. Eustathius和St. Clement;聖史蒂芬和聖凱里昂。背面是兩個刻有十字架的圓形和圓形,中間有聖若阿希姆(Saints Joachim)和安娜(Anna)的胸像,聖羅勒(Saints Basil)和芭芭拉(Barbara),終點站是波斯人(John)波斯人和Thekla。象牙製成,約10世紀。

像哈伯維爾三聯畫(Harbaville Triptych)的人物一樣,人物雖然沒有那麼狹窄和僵硬,但卻是細長的。它們的雕刻也不太深,看起來更沒有實質性。除了基督的上身沒有穿衣服外,人物的身體是由其堅硬的帷幕決定的。聖徒們站成直立的姿勢,進一步給人以莊重的感覺。

在十字架上看到基督的立場是側重於他的神聖品質而不是他的人類苦難。場景中唯一的情感來自他的母親,聖母瑪利亞,他在他身下哭泣。

遺物

寶物是用於存儲和展示稱為文物的神聖物體的保護性容器。遺物是死去的聖人遺體的一部分,被保留下來供奉。據信某些文物具有神奇的力量,而其他文物在某些教堂節日中起著關鍵作用。

在拜占庭時期,聖人的屍體經常在各個教堂之間移動和分配,在此期間,人們開始崇拜文物並使用聖物。儘管許多文物得到了尊敬和尊敬,但教堂從未將這種奉獻形式視為一種敬拜形式,這是上帝保留的行為。

真十字架的聖物:這個聖物描繪了一個被釘十字架的場景,周圍有十四名聖徒。聖物箱很小,可能包含一塊真十字架,基督被釘在十字架上。

遺物採用多種形式和形狀,並由多種材料製成。但是,許多舍利物都是用昂貴的材料製成或裝飾的,例如黃金和寶石。

九世紀初的聖物箱描繪了被釘十字架的場景,周圍有十四名聖徒。聖物箱很小,可能包含一塊真十字架,基督被釘在十字架上。這種寶藏是由景泰藍製成的,景泰藍是一種金屬加工技術,其中將金屬焊接到隔間中,然後填充琺瑯,玻璃,寶石或其他材料。這個聖物由綠色,白色,藍色和紅色琺瑯和金色製成,高度僅為4英寸,寬近3英寸。

詩篇

像三聯畫一樣,詩人是用於私人奉獻和崇拜的小型私人物品。詩篇是一本包含詩篇和其他禮儀材料(如日曆)的書。他們經常被委託,並裝飾和照明豐富。倖存的詩人包含了拜占庭中葉時期許多繪畫風格和技巧的典範。

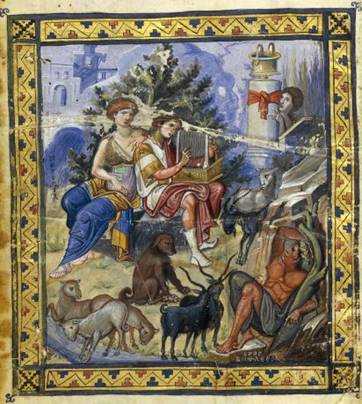

巴黎詩篇是一部十世紀中葉的手稿,其中以古典風格創作了十四幅全版微型畫。與馬其頓時期的大多數藝術一樣,人物和題材受古典文化復興的影響。

在這些場景中繪製的人物所具有的身體具有質感和裝飾性,它們與他們的身體相符,而不是形狀。圖像描繪了詩人戴維(David)在一個田園詩般的鄉村環境中,在城市外(遠處可見)構成豎琴上的讚美詩。他與代表旋律的綿羊,山羊,狗和天使一起坐著,而迴聲的人格則圍繞著圓柱柱人格化。

一個男性人物,代表伯利恆的山,在地面上休息。該圖像讓人想起音樂家奧菲斯(Orpheus)的希臘羅馬壁畫,他的音樂吸引了人和動物。雖然這些人物看起來像是模型並讓人聯想到古典藝術,但詩篇卻具有拜占庭風格。

衣服仍然以明亮,對比鮮明的顏色渲染,並且窗簾的褶皺被程式化和變暗。圓柱頂部的花瓶和背景中的城市略微傾斜的角度是為場景提供拜占庭藝術風格的其他元素。

巴黎詩篇:大衛在豎琴上作曲。

圖示

在拜占庭時期,聖像仍然是最受歡迎的靈修對象。這些物體大小各異,描繪出聖人或聖人的形象,例如基督或瑪麗,被認為是神聖的並受到尊敬。這些圖像通常是粉刷過的面板,並且圖標的顯示在九世紀的聖像傳承結束後激增。

一旦達到此狀態,許多圖標將通過添加定制的鍍金框架或覆蓋對象整個面部的整個圖像的金色或銀色外殼進一步加以物化和保護。其他圖標,例如十九世紀的《耶穌受難像》,在兩側都包含圖像。

帶有釘十字架和聖母像的雙面圖標:原始繪畫完成於9世紀,並在13世紀添加了更多詳細信息。

拜占庭帝國中期繪畫

拜占庭帝國中期(Middle Byzantine Period,大約公元843年至1204年)的繪畫在聖像破壞運動(Iconoclasm)結束後進入了新的繁榮階段,宗教藝術的表現形式更加成熟,強調情感的表達和精神性的提升。這一時期的繪畫以聖像畫(Icons)、壁畫和手稿插圖為主要形式,風格上注重靜態的莊嚴感與宗教象徵性,同時融入了更豐富的敘事性與情感表現。

聖像畫是拜占庭中期繪畫的核心部分,主要用於教堂和私人崇拜。這些畫作通常以木板為基底,採用蛋彩畫(Tempera)技術繪製,表面經常覆以金箔。聖像畫中的人物形象多以基督、聖母和聖徒為主,人物面容莊嚴而理想化,構圖靜態對稱,背景以金色為主,象徵天國的輝煌與神聖。例如,基督「全能者」(Pantokrator)的形象在聖像畫中極為常見,祂右手作祝福手勢,左手持《福音書》,面容安詳莊重,傳遞出神聖與權威的氣息。聖母的形象通常以「聖母抱子圖」(Theotokos Hodegetria)形式出現,聖母右手指向嬰孩基督,象徵指引信徒通向救贖。

壁畫在拜占庭中期的教堂內部裝飾中扮演著重要角色,特別是在教堂的圓頂、牆壁和聖壇周圍。壁畫多描繪基督的生平、聖經故事和聖徒的事蹟,通過鮮豔的色彩和流暢的線條表現情節和人物的神聖性。例如,塞薩洛尼基(Thessaloniki)的聖索非亞教堂內的壁畫描繪了基督升天的場景,基督站在金色的背景中,四周環繞著天使和聖徒,構圖嚴謹而和諧,表現了基督教教義的核心內容。壁畫中的人物表情更加生動,尤其在描繪聖徒的形象時,透過細膩的線條和柔和的色彩傳遞出內心的虔誠與情感。

手稿插圖在中期拜占庭藝術中同樣展現了高度的藝術成就,特別是在《聖經》與禮儀書籍中。這些手稿以華麗的裝飾和敘事性插圖結合,增強了宗教文本的視覺吸引力和教育功能。例如,《約翰福音書》的插圖中描繪了基督與使徒的場景,色彩鮮豔,細節精緻,人物的姿態與表情充滿情感,展示了當時藝術家對宗教故事的深刻理解。插圖的邊緣常用植物紋樣和幾何圖案裝飾,進一步強調了文本的神聖性與藝術性。

拜占庭中期的繪畫風格逐漸擺脫早期的僵硬與簡單,強調敘事性與情感表達,但仍保持靜態和程式化的特徵。人物形象通常以正面姿態呈現,眼神與觀者直接交流,強調精神層面的超越性。背景多採用金色,象徵神聖的光輝,而細緻的服飾紋理與裝飾圖案則增添了作品的華麗感。這一時期的繪畫不僅是宗教信仰的表達工具,還反映了拜占庭社會對靈性與審美的高度追求,成為東歐和中世紀藝術的重要典範。

4o

來自馬其頓Nerezi的Saint Pantaleimon的哀嘆

基督的哀嘆是一個標誌性的場景,描繪了聖母瑪利亞在將基督從十字架上移開之後抱著並哀悼死去的兒子。她用胳膊纏住他的肩膀,將臉壓在他的身上。聖約翰抓住基督的右手,而Arimathea和Nicodemus的約瑟夫跪在基督的腳下。第五名跟隨者從右邊伸出雙臂進入現場,一群天使在深藍色的天空中飛過現場。

馬其頓畫家創造了一個充滿情感張力的場景,這在拜占庭藝術中是前所未有的。這些人物的面孔既不莊重也不正式,反而在情感上充滿了悲傷和悲傷。瑪麗的臉特別表示母親在為失去的孩子感到悲傷時的情感和痛苦。

這些人物還彎腰環繞基督的身體,這進一步強調了場景中的情感-不再僵化或靜止,這些人物感到並導致觀看者充滿情感。

基督的感嘆:這是馬其頓內雷茲聖潘塔萊蒙教堂中壁畫的細節。

儘管有自然主義的這些元素,壁畫中還是有一些拜占庭風格的元素。首先,人物的衣服仍然是示意性的渲染,即使大多數人物看起來在衣服下都有身體和體重。再者,基督的半裸身像與帷幕相似。肌肉是通過示意性線條定義的,這些線條表示他的身體部位,例如膝蓋和腹部肌肉。

另一個奇怪的是,基督的身體不在地面上,而是不自然地徘徊在地面上。起初很難注意到這一點,因為他的軀乾和腳的放置在各自的上下文中是有意義的,但是總體而言,這需要基督的身體漂浮而不是自然地躺在地面上。

聖阿尼西母斯之死

在描繪聖奧尼西繆斯(難(約公元985年)的繪畫中,自然主義和風格化的相似混合也很明顯。該圖像是Basil II的Menologion的一部分,Basil II是一份照亮的手稿,大約在公元1000年被編譯為教堂日曆。

使徒保羅寫給奴隸主腓利門的《腓利門書信》涉及一個名叫Onesimus的失控奴隸。這位奴隸找到了他被指控犯有盜竊罪的保羅監獄,以逃避懲罰。在聽了保羅的福音之後,阿尼西母us依了基督教。

保羅較早將腓利門歸信基督教,並試圖通過寫給腓利門的信來調和兩者,而這封信今天已存在於新約中。在羅馬皇帝多米蒂安(Domitian)統治和圖拉真(Trajan)受迫害期間,阿尼西母(Onesimus)被監禁在羅馬,並可能被石打mar難,儘管有消息來源稱他被斬首。

聖阿尼西母斯之死:《羅勒二世》獨角戲,約於公元985年創作;這本書大約在1000冊左右。

與上面的悲嘆場景一樣,聖阿尼西母斯之死結合了自然主義和示意圖。毆打阿尼西母斯至死的兩個男人在腰部和膝蓋彎曲時傳達了一種活力。擺姿勢時,他們的衣服和Onesimus的纏腰帶的褶皺遵循身體的輪廓。

儘管這幅畫已損壞,但仍然可以看到Onesimus皺著眉頭的眉毛,可能暗示著憤怒或沮喪。儘管有這些現實元素,但人物服裝的褶皺看起來卻比自然線條更為線性,由深而醒目的線條定義。就像哀悼中基督的身影一樣,阿尼西母似乎徘徊在大地上,將身體的上半部分擱在一名襲擊者的腿上。此外,血液以線性方式從他的雙腿倒出,看起來更像是細繩而不是液體。

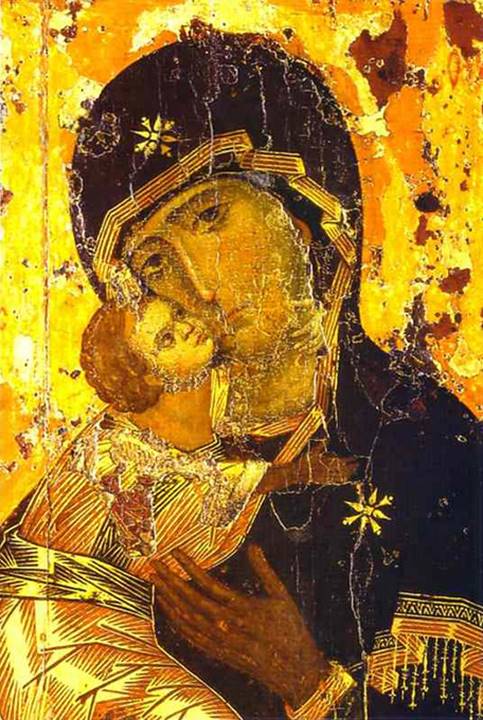

弗拉基米爾的神像

弗拉基米爾(Vladimir)的聖母像(Theotokos of Vladimir)是處女和兒童的偶像,代表了十一和十二世紀創建的新圖標風格。這些圖標描繪了情感,同情心和靈性的增長趨勢。

母親和孩子被描繪成拜占庭風格的寧靜面孔。瑪麗的鼻子又長又窄,嘴巴很小。她望著外面,以富有同情心的眼神面對觀眾,這使觀眾想起基督未來的犧牲。基督的孩子很小,儘管他的臉像成人,他被母親吸引並擁抱了她。他的窗簾像金色的光芒一樣閃閃發光,聖母瑪利亞穿著厚重的深色織物,點綴著金色。

角色之間的同情心和人性預示了接下來兩個世紀的拜占庭晚期情感風格。該圖像是君士坦丁堡希臘宗主教於1131年送給基輔大公的禮物,是俄羅斯弗拉基米爾和莫斯科市以及俄羅斯本身國家的重要保護標誌。

弗拉基米爾(Vladimir)的神像(Theotokos):這種新樣式的圖標描繪了情感,同情心和靈性的增長趨勢。

拜占庭晚期藝術

拜占庭晚期藝術

拜占庭晚期藝術(Late Byzantine Art)涵蓋了公元13世紀至1453年君士坦丁堡陷落的時期,是拜占庭帝國藝術的最後階段。這一時期的藝術在政治與經濟不穩的背景下展現了宗教信仰的強大力量,其風格更加精緻且情感豐富,體現出對靈性與內在世界的深入探索。晚期拜占庭藝術的主要表現形式包括建築、馬賽克、壁畫、聖像畫(Icons)以及手稿插圖,這些作品繼承中期風格的同時,融入了更為細膩的技術與表現。

建築在拜占庭晚期仍以教堂為主,雖然規模比早期和中期有所縮小,但結構更加精巧,內部裝飾極為華麗。例如,塞爾維亞的聖索菲亞教堂(Church of St. Sophia)和雅典的基督教堂(Church of the Holy Apostles),其建築多採用「十字穹頂式」(Cross-in-square)結構,中央穹頂高聳,四周由較小的穹頂或拱形結構圍繞,形成視覺的集中與統一。建築內部的光線運用更加講究,窗戶和穹頂的排列讓自然光進入,強化了空間的神聖感。

馬賽克藝術在晚期拜占庭藝術中達到了高度成熟,色彩運用更加豐富,人物形象更加精緻,背景仍以金色為主,但細節表現更加細膩。例如,克里米亞的喬夫(Chora Church)以其保存完好的馬賽克聞名,內部裝飾描繪了基督、聖母和天使的場景,特別是基督的「全能者」(Pantokrator)形象,高坐於金色圓頂之中,面容莊重,手持《福音書》,象徵其統治與救贖地位。這些馬賽克作品注重細部的刻畫,人物服飾上的褶皺、珠寶的光澤以及表情的微妙變化,都展現了工匠高超的技藝。

壁畫在拜占庭晚期教堂中也扮演了重要角色,其內容涵蓋基督的生平、聖母的事蹟以及聖徒的故事。塞爾維亞和馬其頓地區的教堂中保存了大量晚期壁畫,例如塞爾維亞的索普恰尼修道院(Sopoćani Monastery),壁畫以柔和的色調和豐富的情感表達著稱。人物的面容表現出更多的心理層次,例如聖母的溫柔與哀傷,基督的莊嚴與憐憫,這些情感的傳遞讓作品更具人性化。

聖像畫在晚期拜占庭藝術中繼續發展,其技術和風格達到了新的高峰。晚期的聖像畫注重細節表現和情感傳遞,背景的金箔與人物的光環突出了神聖性,而人物的表情和姿態則更加溫暖與親近。例如,克里特島(Crete)和俄羅斯的聖像畫風格深受拜占庭晚期影響,特別是在人物細緻的線條、柔和的色調以及金色光暈的使用上。

手稿插圖在晚期的拜占庭藝術中也有重要地位,特別是在宗教文本的裝飾上顯現出藝術家的技術與創意。《聖經》和禮儀書籍中的插圖以金箔和鮮豔的顏色為特徵,描繪基督生平和聖經故事。例如,《帕利奧斯福音書》(Palaiologan Gospels)是一部晚期拜占庭手稿,其插圖展現了基督的降生、受難和復活,人物表情生動,構圖靈活而細膩。

拜占庭晚期的藝術風格融合了中期的程式化與更高的情感表達,特別是在人物的表情與姿態中傳遞了內心世界的豐富層次。這一時期的作品不僅繼承了拜占庭藝術的傳統,還對東歐和俄羅斯的藝術產生了深遠影響,成為中世紀晚期宗教藝術的重要基石。藝術家在技術與表現形式上的進步使拜占庭晚期藝術在宗教情感與美學價值上達到了新的高度,留下了豐富的文化遺產。

拜占庭帝國的分裂:在第四次十字軍東征期間,法國和意大利軍隊於1204年解雇了拜占庭帝國。

基督醫治癱瘓者 :基督生命週期中的迦百農中的馬賽克。它位於君士坦丁堡的喬拉斯教堂(Chora Church)外面,約1310–20年。

喬拉斯教堂

壁畫的壁畫內部壁畫 :聖母瑪利亞和基督的生活場景。君士坦丁堡喬拉斯教堂c。1310–20。

帕瑪卡里斯托斯教堂

儘管對拜占庭晚期藝術的討論在很大程度上沒有雕塑和圓柱設計,但在君士坦丁堡的Pammakaristos教堂中卻可以找到十四世紀的一些著名例子。儘管該教堂在15世紀被改建成清真寺,並且所有人類和動物的雕像都被破壞或掩蓋,但圓柱狀資本的至少兩個片段描繪了高浮雕的使徒半身像,並在該收藏集中得以保留。

雖然這些人的頭部與他們的身體比例較大,但他們的身體比前任擁有更多自然主義的姿勢。他們將視線指向微妙或銳利的角度。可見的兩隻手將書本(可能是福音書)放在胸前。總之,他們的姿勢預示著古典主義的回歸,這將定義西方的文藝復興時期。

裝飾著使徒半身的圓柱柱頭:他們的姿勢預示著古典主義的回歸,這將定義西方的文藝復興時期。

君士坦丁堡的喬拉斯教堂

Chora教堂裝飾有十四世紀的標誌性壁畫和馬賽克,代表了拜占庭晚期的藝術風格。

喬拉斯教堂

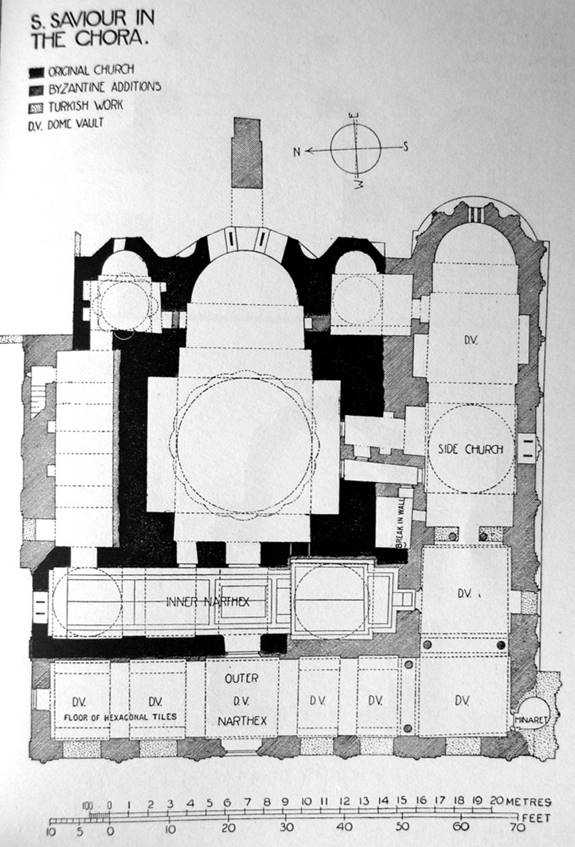

Chora教堂的全名是Chora中的聖救主教堂。教堂始建於公元五世紀初的君士坦丁堡。它的名字指的是它在城市四世紀城牆外的位置。即使在五世紀初,狄奧多西二世(Theodosius II)擴建了城牆,教堂仍保留了它的名字。

教堂內部有一系列壁畫和馬賽克,這些牆和馬賽克在16世紀教堂的基督教形像被抹灰後倖存為清真寺。1948年,教堂經過大量修復以發現並恢復其14世紀的裝飾,成為博物館。現在被稱為Kariye博物館或Kariye Camii。

建築

今天站立的喬拉斯教堂是其第三階段建設的結果。拜占庭政治家Theodore Metochites於1315年至1321年完成了該建築和室內裝飾。Metochites在14世紀的增建和重建工作將平面圖從最初的小型對稱教堂擴大到一個大型,不對稱的廣場,該廣場由三個主要區域組成:

1. 內外麻醉室或入口大廳。

2. naos或主教堂。

3. 禮拜堂,稱為小教堂。該小教堂用作太平間教堂,並保留了八個墳墓,這些墳墓是在該地區進行初步裝飾後添加的。

教堂中有六個圓頂,三個在圓頂上(一個在主空間上方,兩個在較小的教堂上方),兩個在內部納爾特克斯教堂中,一個在小禮拜堂中。圓頂呈南瓜形,從中心放射出凹入的帶狀,並以壁畫和馬賽克裝飾豐富,這些壁畫和馬賽克描繪了基督和聖母的圖像,中心是天使或祖先。

Chora教堂的平面圖:14世紀的擴建和重建將平面圖從最初的小型對稱教堂擴大到一個由三個主要區域組成的大型非對稱廣場。

馬賽克

馬賽克廣泛地裝飾了喬拉斯教堂的水仙。藝術家首先在教堂內裝飾教堂,然後在內部和外部的水仙花中完成工作,這導致馬賽克的執行方式有所不同,隨著風格的發展,其表現出更多的活潑和微妙。

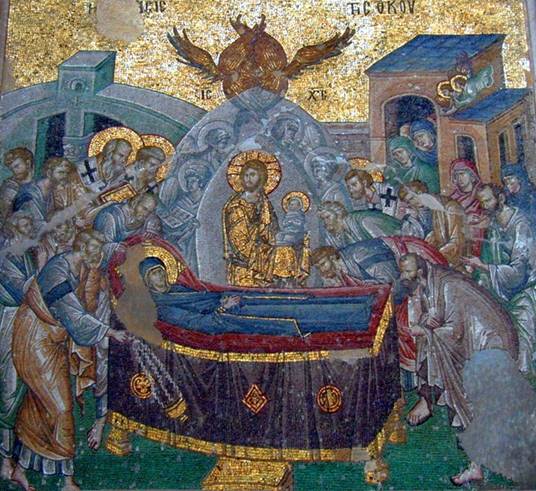

瑙斯上倖存的馬賽克描繪了《處女與孩子》和《處女的安息》,這是一個場景圖,描繪了處女在升天之前的死亡。此場景位於西門上方,描繪了藍色的處女,躺在藍色和紫色的石棺中。鍍金的基督站在被曼陀羅包圍的維爾京後面,抱著一個嬰兒,代表維爾京的靈魂。場景中的人物都有一定的分量,可以幫助他們紮根,增加了自然主義的元素。

Koimesis馬賽克:場景中的人物都有一定的分量,可以幫助他們紮根,增加了自然主義的元素。

在喬拉斯教堂的水塘里發現的馬賽克畫還描繪了聖母和基督的生活場景,而其他場景則描繪了預言救贖的舊約故事。在外納套中,在內納套的門上方是一個馬賽克,描繪了基督在圓頂中央的潘托克托,即統治者或審判者。馬賽克圖案描繪了一個面朝嚴峻的基督,在金色的背景下,一隻手握著福音,另一隻手示意著福音。馬賽克上的銘文寫著:“耶穌基督,活著的土地”。

內部narthex的南穹頂:此馬賽克描繪了被他的祖先包圍的基督潘托克托。

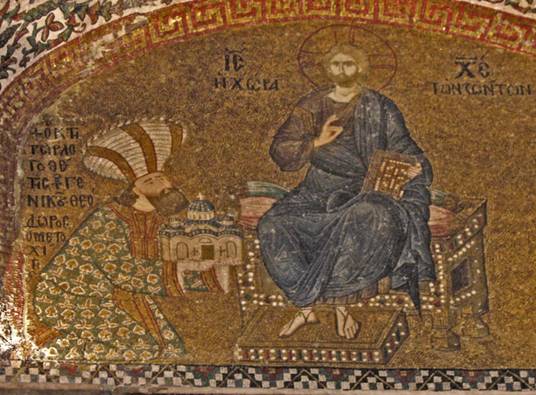

在naos入口上方的另一個重要場景中,描繪了基督復活者基督接受教會的捐助者。場景遵循了拜占庭慣例,即描繪了一個以基督為中心的建築捐贈,而捐贈者則跪在他身旁,舉著捐贈模型。

基督在這裡坐在寶座上,位置與潘托克拉底相似,拿著一本福音書,另一隻手則手勢。捐助者西奧多·梅托奇特人穿著辦公室的衣服跪在基督的右邊。他向基督提供了他手中的喬拉斯教堂的代表。題詞給出了他的頭銜。

奉獻馬賽克:場景遵循拜占庭慣例,描繪了一個以基督為中心的建築捐贈,供者跪在他身旁,舉著他的捐贈模型。

壁畫

教堂的牆壁和天花板裝飾著基督和聖母的生活場景,而救贖主題也適合於太平間教堂。像馬賽克一樣,場景被繪製在建築物的高層。下層是保留給聖人和先知的彩繪圖像和模仿大理石護坡的裝飾牆裙。

整個壁畫覆蓋著壁畫場景和彩繪圖像,營造出壓倒一切的輝煌和榮耀感,最終將觀看者帶到了拯救和審判的最終場景。

處女和帶有天使的孩子:壁畫在圓頂的壁畫中,描繪了處女和帶有天使的孩子。

吻合術

這些壁畫中最重要的是位於東部海灣後殿的阿納斯塔西斯(Anastasis),是最後審判的代表。此圖描繪了地獄中的基督,拯救了舊約的靈魂。基督站在中心,抓住亞當和夏娃從他們的石棺中撫養的手腕。來自舊約的聖徒,先知,烈士和其他正義的靈魂,包括施洗約翰,大衛王和所羅門王,站在基督的兩旁。基督站在束縛的撒但上,身穿白色長袍,並由白色和淺藍色的曼陀羅裝裱。

阿納斯塔西斯:此圖描繪了地獄中的基督,拯救了舊約的靈魂。基督站在中心,抓住亞當和夏娃從他們的石棺中撫養的手腕。

該圖像是壁畫壁畫週期的高潮,也是印象深刻的拜占庭晚期畫作之一。基督站在積極,謙卑的立場。他的手臂伸向亞當和夏娃,雙腳置於不平坦的地面上,在他恢復義人的靈魂時提供了不平衡的感覺。

圖形本身以更柔和,更巧妙的方式呈現。粗糙,鋸齒狀的窗簾已柔化,並帶有褶皺和輪廓分明的褶皺。基督和其他人的表情端莊端莊。舊約的兩邊人物都向場景示意,標誌著信徒的未來,因為他們等待基督將他們帶入天堂。

改變基督的表徵

Chora教堂中基督的描繪與第三,第四世紀的描繪大不相同。回想起早期的基督教藝術,基督經常顯得乾淨利落,年輕如初,有時會扮演好牧人的角色,善待並拯救羊群脫離危險。在基督教是非法的時候,基督徒會發現這樣的保護者形象令人放心。

到了十四世紀,當西奧多·梅托奇特人(Theodore Metochites)為室內裝飾提供資金時,基督教不再是一個剛起步的信仰。這是一種國教,甚至皇帝都承認基督是最高權威。喬拉斯教堂的壁畫和馬賽克中的基督像描繪了一個有鬍子的權威男人,他既扮演救世主又擔任審判官。作為千古以來權威和智慧的原型象徵,鬍鬚對於最崇高的領導者來說是合乎邏輯的選擇。

俄羅斯拜占庭的圖標繪畫

安德烈·魯布廖夫(Andrei Rublev)被認為是15世紀最重要的俄羅斯偶像畫家,也是舊約三位一體背後的大師。

俄羅斯圖標

公元988年,斯拉夫聯盟稱為“基輔羅斯”(現為俄羅斯的前身),將東正教作為其官方宗教。此後不久,居住在其邊界內的人們開始製作圖標。通常,這些圖標嚴格遵循拜占庭藝術的傳統模型和公式。

然而,隨著時間的流逝,俄羅斯藝術家拓寬了類型和風格的詞彙範圍,遠遠超出了東正教世界其他任何地方。像拜占庭式的圖標一樣,俄羅斯的圖標通常是木頭上的小幅畫。但是,有時為教堂和寺院製作的某些圖標甚至更大。俄羅斯藝術家還使用銅等替代媒體進行創作。

Feodorovskaya圖標:俄羅斯藝術家的作品還使用了其他媒體,例如銅。

俄國人有時會說圖標是書面的,因為用俄語來說,相同的詞既意味著繪畫又是書寫。圖標被認為是福音的視覺版本,因此,請仔細注意以確保每個福音都如實而準確地傳達。

由於這些嚴格的標準,藝術家將自己視為上帝的僕人,並沒有為個人的榮耀而奮鬥,這在西方將成為規範。因此,他們沒有簽署自己的作品,俄羅斯以外的學者很少知道藝術家的名字。安德烈·魯布廖夫(Andrei Rublev)是一個罕見的例子。

安德烈·魯布列夫(Andrei Rublev)

整個拜占庭時期,俄羅斯的標誌畫家都蓬勃發展。俄羅斯偶像以其對拜占庭風格的繪畫的嚴格附著力而聞名,包括使用圖案,粗線和對比鮮明的色彩。多數拜占庭式的俄羅斯偶像都在蛋彩畫上塗在木板上。金箔通常用作光暈和背景色,青銅,銀和錫也用於修飾圖標。

15世紀的俄羅斯聖像畫家安德烈·魯布列夫(Andrei Rublev)的作品被認為是拜占庭俄國聖像繪畫的巔峰之作。關於他的生活知之甚少。他出生於1360年代,卒於1427或1430年。

關於魯布廖夫的事情來自修道院的紀事,這些紀事說明了他作為畫家的工作,並且沒有討論他的生活。據信他住在三位一體聖。塞爾吉斯修道院(Serguis Lavra),修道院在莫斯科外的謝爾吉耶夫鎮(Sergiyev Posad)。盧布廖夫(Rublev)最早被記錄為1405年在莫斯科的天使報喜大教堂上繪製的圖標和壁畫。

他曾在希臘塞奧帕內斯(Theopanes)下的天使報喜大教堂工作,希臘人是拜占庭大師,他搬到了俄羅斯,並被認為是魯布廖夫的老師。魯布廖夫還經常與另一位修道院藝術家丹尼爾·切爾尼(Daniil Cherni)合作。1408年在弗拉基米爾的聖母升天大教堂和聖三一教堂在1425-1427年為聖三一教堂繪製了兩個圖標。

舊約三位一體

被稱為“舊約三位一體”(1411–1427)的圖標是唯一完全歸因於魯布廖夫之手的作品。它被認為代表了他作品的輝煌和拜占庭俄羅斯偶像的最大成就。蛋蛋彩畫偶像是為聖三一教堂的三一教堂製作的。Sergius Lavra,身高不到五英尺,寬近四英尺。

舊約三位一體:這是唯一歸因於魯布廖夫之手的作品。它被認為代表了他作品的輝煌和拜占庭俄羅斯偶像的最大成就。

該圖標描繪了桌子周圍的三個天使,並代表了創世紀18(亞伯拉罕的款待),其中亞伯拉罕和他的妻子莎拉在他們的桌子上接待了三個天使。場景聚焦於三個天使,充滿了象徵意義,聚焦於三位一體的奧秘和救贖的象徵。

如今的圖像保存不佳,但卻展示了魯布廖夫的風格和技巧。三個天使坐在一張桌子旁,一個聖杯。這些數字是精心繪製的。他們的臉和手被遮蔽以創造出濃密的表情,他們的表情沉穩而安詳。每個天使都有一個光環和翅膀,並持有一個細的權杖。

儘管它們的面孔幾乎相同,但鮮豔的服裝有助於區分它們。他們的服裝被塗成豐富的飽和色彩。每個天使都穿著鮮豔的藍色長袍,外加第二種顏色,包括橙色,深紅色和綠色。長袍的線性突出了拜占庭式的建模方法,該方法基於實線和互補色的使用,以形成對比鮮明的褶皺並複制人體的質量和高度。

雖然這些人物看起來很重且自然,但周圍的風景和風景卻非自然。桌子和椅子以偏斜的角度繪製,面板左上角有一個小的建築細節,中間是一棵樹,是設置的基礎。

進入現代時代

直到十七世紀,俄羅斯的圖標生產基本上都沒有進行創新。當西歐的羅馬天主教和新教風格引發新的發展時,其結果是俄羅斯東正教教堂分裂。傳統主義者(受迫害的舊禮節主義者或舊信徒)繼續傳統的圖標風格,而國教則修改了慣例。

儘管有些藝術家繼續以傳統的風格化方式製作人物,但另一些藝術家則選擇了俄羅斯風格和西歐現實主義的混合,非常類似於當時的天主教宗教藝術。在沙皇彼得大帝統治期間,俄羅斯聖像的西方化可能升級,彼得大帝的文化革命將西方價值觀和啟蒙運動帶給了俄羅斯。

傳統和新風格融合在聖尼古拉(Saint Nicolas)和博爾迪諾(Boldino)尊貴的格拉西姆斯(Gerasimus)的手中,後者舉世聞名的喀山(Kazan)神像。喀山神像是俄羅斯東正教教堂內最高地位的標誌。根據傳說,它是從君士坦丁堡購得的,於1438年失踪,並於1579年在原始狀態下奇蹟般地恢復了。聖像被盜並可能在1904年被破壞。

在Nicolas和Geasimus的圖標中,真實地繪製了兩個聖徒,圖標和背景。中心的神聖光源導致自然主義的陰影落在兩個聖徒的手上以及他們的臉部側面。色彩和視覺質感也模仿自然世界,而瓷磚地板則展現出逼真的單點透視感。地球色調在圖像平面中占主導地位,表明可能存在荷蘭巴洛克式(新教徒)的影響。

聖尼古拉(Saint Nicolas)和博爾迪諾(Boldino)的格拉西莫斯(Gerasimus)持有喀山神像(Theotokos):不同於傳統的聖像,這個17世紀或以後的例子展現了西方新教徒藝術的影響,例如荷蘭巴洛克傳統繪畫。

在19世紀和20世紀初,隨著機器光刻技術在紙和錫上的出現,俄羅斯的圖標畫大大下降。這種新技術可以產生大量的圖標,並且比畫家的工作室便宜得多。如今,俄羅斯東正教徒購買的紙質圖標比更昂貴的彩繪面板還要多。

拜占庭帝國後期繪畫

拜占庭晚期藝術(Late Byzantine Art)是公元13世紀至1453年君士坦丁堡陷落期間的一個重要藝術階段,其特徵是宗教藝術的高度發展和精緻化,展現了對情感表達與精神性的深入探索。這一時期的藝術形式包括建築、馬賽克、聖像畫(Icons)、壁畫以及手稿插圖,風格上延續中期傳統,並融入了更多細膩的技巧與豐富的敘事性。

拜占庭晚期繪畫是這一時期的藝術核心,以聖像畫、壁畫和手稿插圖為主要表現形式。聖像畫在拜占庭晚期達到了新的高峰,技術更加精湛,表現手法更加成熟。人物的描繪細膩而富有情感,背景通常以金箔裝飾,象徵天國的光輝與神聖性。克里特島(Crete)和俄羅斯的聖像畫深受拜占庭晚期風格影響,例如聖母的形象常表現出慈愛與哀愁,基督則以莊嚴而充滿憐憫的姿態出現。晚期的聖像畫不僅用於教堂內部裝飾,也成為個人祈禱的重要工具,反映了宗教與個人信仰的緊密聯繫。

壁畫在拜占庭晚期教堂內部廣泛使用,其內容主要包括基督生平、聖母的故事以及聖徒的事跡。壁畫以柔和的色調和動人的情感表現著稱,構圖更加靈活,注重人物的心理表達和故事敘述。例如,塞爾維亞的索普恰尼修道院(Sopoćani Monastery)內的壁畫展現了基督升天與聖母的死亡場景,人物姿態流暢,表情充滿人性化的情感,突出了宗教故事的精神深度。

拜占庭晚期的手稿插圖展示了藝術家對細節的掌握和宗教情感的深入表達。《帕利奧斯福音書》(Palaiologan Gospels)是晚期手稿中的典範,其插圖內容包括基督的誕生、受難和復活,畫面充滿活力,色彩鮮豔而和諧。插圖中的人物姿態自然,背景以植物紋樣和幾何圖案裝飾,增添了視覺的層次感與神聖性。

拜占庭晚期繪畫延續了靜態和程式化的傳統,同時更加注重敘事性與情感表達。人物的面容通常莊嚴而富有層次,眼神直接與觀者交流,強調精神層面的超然性與宗教信仰的力量。背景的金色與細緻的裝飾增強了畫面的神秘感與華麗感,使晚期拜占庭繪畫成為宗教藝術與個人信仰結合的典範。這些作品對東歐、俄羅斯和中世紀晚期的宗教藝術產生了深遠影響。

聖障

在拜占庭晚期,聖障已得到充分發展。那是一個豎立在中殿的屏風或牆壁,將空間與教堂的聖所和祭壇隔開。這堵牆上覆蓋著聖像,通常有三扇門,可以進入聖所並觀看祭壇。

按照一般指導方針,在聖障上放置聖像,包括存在聖訓,基督受位,施洗者約翰和聖像被包圍。其他圖標包括天使,聖徒,舊約先知,使徒以及教堂和城市的守護神的圖像。聖像和聖像的存在並不是要分開,而是要在地上和天上的領域之間架起橋樑或聯繫。

天使報喜教堂的聖像牆:由希臘神Theophanes設計,牆壁上覆蓋著聖像,其門可以進入聖所並欣賞聖壇的景象。

奧赫里德圖標

奧赫里德聖像(十四世紀初)是在君士坦丁堡生產的,後來被轉移到馬其頓的奧赫里德。一個圖標在一側描繪了聖母瑪利亞,在另一側描繪了天使報喜。天使報喜片描繪了聖母瑪利亞坐在寶座上,天使加百列接近她,傳達了她關於上帝之子的觀念的消息。

背景通常是拜占庭式的:模仿馬賽克金色背景的金箔背景。該建築以後來的拜占庭風格呈現。這些建築物的塗漆嘗試使透視圖偏斜而不是正確,但仍能提供空間暗示。

在聖索非亞大教堂的聖像中也可以看到這一點,但在這種情況下,該建築提供了更多的用餐環境,例如Nerezi的《哀嘆》。這些人物本身是用拜占庭的面孔繪製的—小嘴巴和長長而狹窄的鼻子。臉部,手和腳都經過仔細著色和建模。

服裝還遵循拜占庭風格,具有戲劇性的深褶皺和示意性的圖案,使下面的身體呈現出來。然而,這些屍體與其早期的拜占庭前身不同。它們很重,似乎存在於其衣服下面。

通告:這個圖標描繪了當天使加百列接近她時,聖母瑪利亞坐在寶座上的消息,傳達了她對上帝兒子的構想。

該場景還生動地描繪了拜占庭晚期風格,從中汲取靈感。處女的僵硬姿勢和單一手勢表示她對天使的接近感到不安。同時,加百列(Gabriel)似乎剛剛降落。他大步向前,伸出一隻胳膊。他準備將右腳放在地面上時,他的體重完全放在左腳上。

我們見證了他到來的時刻。翅膀的位置進一步強調了他到來的勢頭。一隻翅膀安放在他的背上,另一隻翅膀向上伸出以平衡他的飛行。場景中的運動和情感可能與Chora教堂的Anastasias場景有關。這兩幅圖像都有一個充滿運動的中央圖形,可以為所描繪的不同場景提供能量。

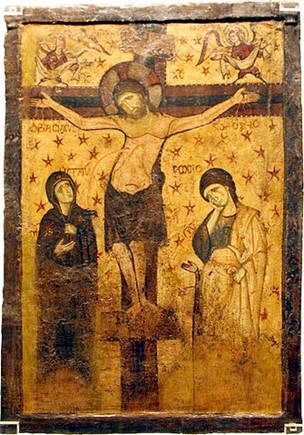

斯圖德尼察,塞爾維亞的維爾京修道院

塞爾維亞維爾京修道院建於十二世紀,位於克拉列沃市外。雖然修道院的教堂沒有從外部出現,以遵循拜占庭的建築風格,但Katholikon(聖母教堂)的內部繪畫是以拜占庭晚期的方式繪製的。

被釘在十字架上的東西繪在俯瞰祭壇的西牆上,代表著塞爾維亞藝術的精髓以及晚期拜占庭風格從君士坦丁堡拜占庭中心的發展和傳播。這些數字沒有以前的數字那麼細長,並且背景被漆成鮮豔的藍色,上面有金色的星星。

基督在十字架上的中央形像被包括他母親在內的哀悼者所包圍。這個平靜的場景中的人物瀰漫。雖然聖母瑪利亞仍然看起來像是長袍,但她的帷幔卻更加精緻。其他人物的身體更容易通過其袍子的造型來表示。窗簾仍然依靠深褶皺,但是褶皺不再扭曲,並且不那麼示意。雖然不那麼戲劇化,更寧靜,但內心深處的悲傷情緒卻通過基督身體的搖擺巧妙地描繪出來。

釘在十字架上:這畫在斯圖德尼察的聖母瑪利亞修道院的Katholikon的祭壇後面。

克里特島畫派

在13至15世紀的過程中,拜占庭帝國失去了大部分領土。但是,其藝術傳統在克里特島等地區延續了幾個世紀。

成立於十五世紀的克里特島畫派因其受西方和東方傳統影響的圖標畫風格獨特而聞名。甚至在君士坦丁堡陷落之前,主要的拜占庭藝術家就已離開首都定居在克里特島。此後的遷徙在隨後的幾年中繼續,並在1453年君士坦丁堡陷落後達到頂峰。

克里特島畫派(Cretan School)製作的早期圖標遵循了許多拜占庭早期的傳統。在16和17世紀的過程中,隨著意大利和北部文藝復興時期藝術家的風格日益流行,人體和幻覺空間的渲染變得越來越現實。

但是,許多圖標保留了傳統的金色背景。出現了藝術天才概念的文藝復興時期的影響,也可以從藝術家名字與創作的聯繫中看出。

在El Greco(1541–1614)和Emmanuel Tzanes(1610–1690)的以下示例中,我們可以看到拜占庭晚期風格的轉變(在這種風格中,車身輪廓在帷幕下得到了認可,並嘗試了逼真的視角仍在發展中)到後拜占庭風格,描繪了現實的空間衰退和動感的身體姿勢。

埃爾·格列柯(El Greco)的《聖母安息》:身體渲染中的拜占庭晚期寫實主義在這裡很明顯,因為送葬者採取了各種各樣的姿勢。莊嚴的面部表情和肢體語言反映出聖母瑪利亞最後一刻的沉悶情緒。

伊曼紐爾·扎內斯(Emmanuel Tzanes)的傳教士聖馬克(St. Mark):在這個圖標中,聖馬克採用了動態的姿勢,包括劇烈的頭部轉彎,這將在接下來的幾個世紀中成為受啟發藝術家的圖像中的常見屬性。扎恩斯(Tzanes)對獅子的程式化渲染可以用他從未在自然界或視覺文化中見過的獅子來解釋。