仿羅馬藝術

www.epa.url.tw lin yeu chuang 永續社

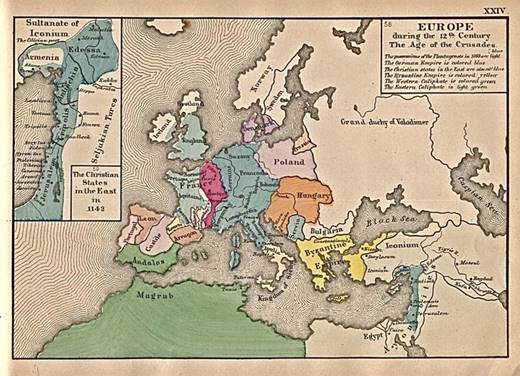

加洛林時期後的政治權力轉移和十字軍東征期間的流動性影響了仿羅馬式藝術。

靈感之源

仿羅馬式建築是羅馬帝國崩潰後在歐洲傳播的第一種獨特風格。儘管對19世紀有誤解百年藝術史學家認為,仿羅馬式建築是羅馬風格的延續,在歐洲大部分地區,羅馬磚石建築技術已不復存在。在北部國家,羅馬風格和方法僅用於官方建築,而在斯堪的納維亞半島則未知。例外是幾座偉大的君士坦丁大教堂,它們繼續在羅馬屹立,以啟發後來的建造者。然而,這些並沒有激發大約公元800年左右在德國亞琛皇帝

查理曼大帝的Palatine教堂的建造。相反,歐洲黑暗時代最偉大的建築是拉文納八角形的San Vitale拜占庭大教堂的藝術之作。

新歐洲帝國

查理曼大帝在公元800年聖誕節那天由教皇在聖彼得大教堂加冕,目的是重建古老的羅馬帝國。查理曼大帝的政治繼任者繼續統治整個歐洲,導致各個政治國家的逐漸崛起,這些政治國家最終因效忠或失敗而淪為國家。在此過程中,德意志王國成立了神聖羅馬帝國。諾曼底的威廉·杜克(William Duke)於1066年入侵英格蘭,城堡和教堂的建造加強了諾曼底人的存在。統治者此時建立了幾座重要的教堂,作為暫時和宗教權力的所在地或加冕和埋葬的地方。其中包括Abbaye-Saint-Denis和Westminster修道院(現在幾乎沒有諾曼教堂了)。

羅馬帝國的其餘建築結構正逐漸衰落,其許多技術都丟失了。然而,與此同時,磚石穹頂的建築和裝飾性建築細節的雕刻卻沒有減弱,儘管自從羅馬在持久的拜占庭帝國統治下淪陷以來,這種風格已經有了很大的發展。君士坦丁堡和東歐的圓頂教堂對某些城鎮的建築產生了重大影響,特別是通過貿易和十字軍東征。最著名的例子是威尼斯的聖馬可大教堂,但還有許多鮮為人知的例子,例如聖弗朗西斯科教堂,佩里格(Périgueux)和昂古萊姆大教堂(AngoulêmeCathedral)。

歐洲的大部分地區都受到封建制度的影響,在封建制度下,農民在他們所耕種的土地上佔有地方統治者的土地以換取兵役。結果,他們可能會被要求在當地發生爭吵,以及跟隨他們的主人穿越整個歐洲前往十字軍東征。

十字軍東征(1095-1270)導致大量移民,並導致思想和貿易技能的傳播,特別是防禦工事的建造和用於提供武器的金屬加工,這也適用於建築物的裝修和裝飾。儘管存在地區差異,但人們,統治者,貴族,主教,住持,工匠和農民的不斷運動是創造同質建築方法和可識別的仿羅馬式風格的重要因素。

在加洛林時期之後,生活變得不那麼安全,導致在戰略要塞建造了城堡。許多建築物是諾曼人的據點,諾曼人是911年入侵法國北部的維京人的後裔。政治鬥爭還通過重建和加固羅馬時期的城牆使城鎮得以防禦。卡爾卡松市是現存最著名的防禦工事之一。城鎮的封閉導致了一種高大而狹窄的聯排別墅的形式,居住空間有限。這些通常被包圍的公共庭院,例如托斯卡納的San Gimignano。

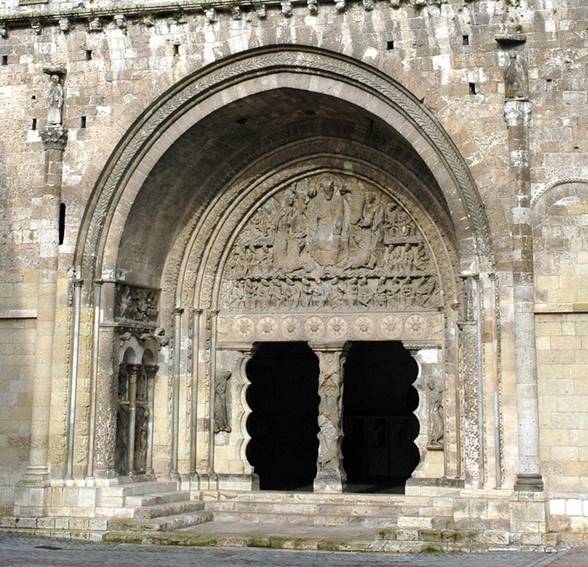

聖徒前面教會,佩里格,法國:半球形的教會的圖像,東歐影響的例子。

封建主義與戰爭

歐洲地圖,1142年:歐洲,1142年,十字軍東征時代。

義大利聖吉米尼亞諾(San Gimignano)的圖像,以其中世紀建築而聞名,在保存約十二座高而狹窄的塔房中獨樹一幟。

繁榮發展

在此期間,隨著歐洲穩步繁榮發展,最高質量的藝術不再像加洛林時期和奧托時期那樣局限於皇家宮廷和一小批修道院。修道院仍然很重要,尤其是遍布歐洲的新的Cistercian,Cluniac和Carthusian的修道院。裝飾精美的城市教堂,包括朝聖之旅和許多小城鎮和鄉村的教堂。確實,當大教堂和城市教堂被重建時,這些往往倖存下來,而仿羅馬式的皇宮則沒有。外行藝術家凡爾登(Verdun)的尼古拉斯(Nicholas of Verdun)成為整個非洲大陸知名的人物。現在,大多數泥瓦匠和金匠都是非專業人員,而不是修道院神職人員,到這一時期末,像雨果大師這樣的非專業畫家佔了大多數。

仿羅馬藝術

仿羅馬式藝術(Romanesque Art)是歐洲中世紀約公元10世紀至12世紀間的一種藝術風格,其名稱意指受到古羅馬藝術影響的風格,尤其是在建築結構和裝飾特徵上延續了羅馬的傳統,同時融入了基督教的宗教象徵與地方性的文化特色。仿羅馬式藝術的興起與歐洲封建制度的形成、基督教信仰的鞏固以及朝聖文化的興盛密切相關,主要表現在建築、雕塑和繪畫等領域。

仿羅馬式建築是這一時期最具代表性的藝術形式,其特徵包括厚重的牆壁、半圓形拱券(Round Arches)、桶形拱頂(Barrel Vaults)和簡潔對稱的平面設計。教堂是仿羅馬式建築的核心,特別是在朝聖路線上的教堂如法國的聖撒恩教堂(Basilica of Saint-Sernin)和聖雅各教堂(Santiago de Compostela Cathedral)。這些建築通常採用十字形平面佈局,包含寬敞的中殿(Nave)、側廊和聖壇,為大量朝聖者提供禮拜空間。半圓形拱券和桶形拱頂不僅具有強大的支撐力,還創造出穩定而莊嚴的內部空間,突出了建築的宗教功能與精神象徵。

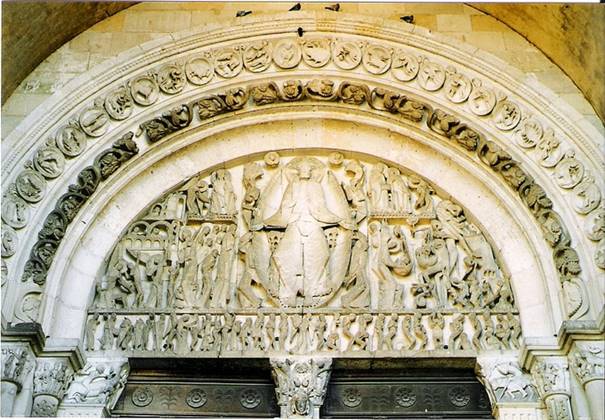

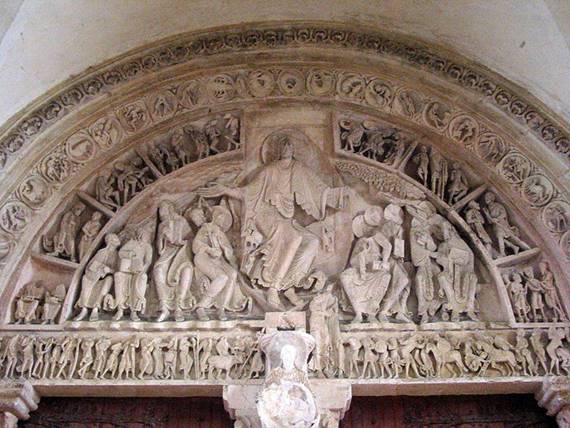

仿羅馬式雕塑以宗教題材為主,多用於建築裝飾,如教堂的門廊、柱頭和聖壇浮雕。這些雕塑通常呈現基督教聖經故事、聖徒事蹟和寓意性的動物或植物紋樣,旨在教育和啟發信徒。典型的例子包括法國莫亞薩克修道院(Moissac Abbey)的門廊雕塑,其中描繪了《最後的審判》(Last Judgment)場景,基督位於中央,周圍環繞天使、聖徒和地獄中的罪人,畫面充滿戲劇性與教義色彩。雕塑的風格強調象徵性而非自然主義,人物的比例和動態往往遵循宗教敘事的需求,而非真實的解剖結構。

仿羅馬式繪畫以壁畫和手稿插圖為主,多用於教堂和修道院內部的裝飾,內容集中於基督教教義的傳播。壁畫通常覆蓋教堂的牆壁和拱頂,使用鮮明的色彩和平面化的構圖來描繪基督、聖母和聖徒的形象。例如,西班牙塔拉韋拉(Taüll)的聖克利門特教堂(Sant Climent de Taüll)內部的壁畫以《基督全能者》(Christ Pantocrator)為主題,基督位於中央,手持《福音書》,象徵其統治與救贖地位。畫面中人物的姿態和表情簡潔有力,背景以幾何圖案和純色塊強調宗教意涵。

手稿插圖是仿羅馬式藝術的重要形式之一,特別是在修道院的書寫室(Scriptorium)中,由僧侶創作的《聖經》和《時禱書》(Book of Hours)成為珍貴的藝術品。這些手稿以細緻的裝飾、金箔和鮮豔的顏色描繪聖經故事和宗教象徵。例如,英國的《林迪斯法恩福音書》(Lindisfarne Gospels)展示了豐富的裝飾性紋樣與圖像,融合了基督教象徵與凱爾特(Celtic)藝術的影響,表現出高度的工藝水準與文化融合。

仿羅馬式藝術的一大特徵是對精神性的追求與教義的強調,其形式雖然簡潔,但富有象徵意義,並在視覺上營造出莊嚴與神秘的氛圍。這一時期的藝術反映了基督教在歐洲社會的核心地位,為後來的哥特式藝術奠定了基礎,同時展示了中世紀歐洲文化的多樣性與整體性。仿羅馬式藝術通過建築、雕塑和繪畫的融合,將宗教信仰轉化為可視化的文化表達形式,成為中世紀歐洲藝術的重要篇章。

建築

仿羅馬式建築結合羅馬和拜占庭建築的特色以及其他當地傳統,以質量高,牆厚,圓拱,堅固的墩台,腹股溝拱頂,大型塔樓和裝飾性拱廊而著稱。每個建築物都有明確定義的形式和對稱的平面圖,因此其外觀比隨後的哥特式建築物簡單得多。儘管具有區域特色和材料,該樣式仍可在整個歐洲使用。

瑪麗亞·拉赫修道院(Maria Laach Abbey),德國:這座修道院建於1093年,是仿羅馬式建築的典範。

繪畫

除建築外,該時期的藝術還以繪畫和雕塑的鮮明風格為特徵。在教堂裡,繪畫繼續遵循拜占庭的肖像模型。基督in下,最後的審判和基督生平的場景仍然是最常見的描寫。在有照明的手稿中,這個時期裝飾最華麗的例子包括聖經或詩篇。隨著新場景的描繪,更多的創意得以發展。他們使用了強烈飽和的原色,現在僅以彩色玻璃和保存完好的手稿才以其原始亮度存在。彩色玻璃在此期間首次廣泛使用,儘管尚無倖存的例子。

繪畫作品通常只有很少的深度,因為它們僅限於歷史縮寫的首字母,柱頭和教堂的鼓膜的狹窄空間。緊繃的框架與有時逃脫其指定空間的構圖之間的張力是仿羅馬式藝術中經常出現的主題。人物的大小通常與其重要性有關,並且風景背景缺少或比現實主義更接近抽象裝飾,例如“摩根樹葉”中的樹木。人形經常被拉長並扭曲以適應所提供的形狀,有時似乎漂浮在太空中。這些數字著重於線性細節,著重於褶皺和頭髮。

“摩根葉子。”:“摩根樹葉”,與1160-75年有啟發性的溫徹斯特聖經分開。大衛生活中的場景,根據重要性和抽像風景背景,以仿羅馬式風格描繪,並具有各種尺寸的人物。

雕塑

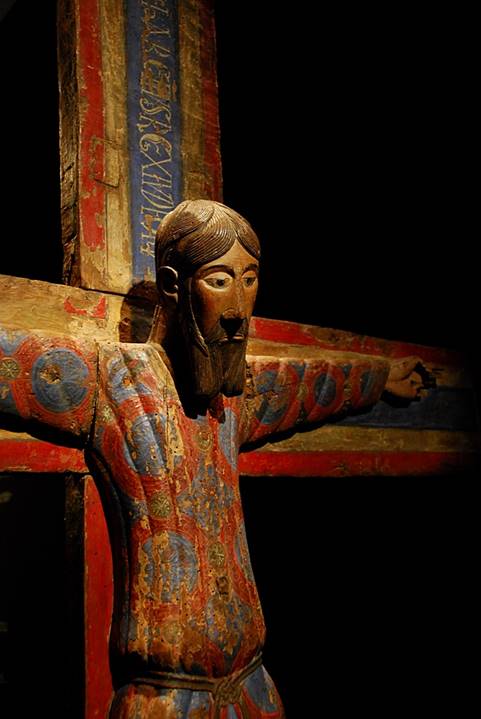

雕塑還表現出鮮明的風格,在圓柱的雕刻大寫字母中很明顯,通常描繪出由幾個人物組成的完整場景。在此期間,用金屬,搪瓷和象牙雕刻的貴重物品(如聖物)也具有很高的地位。初期,雖然大型木製耶穌受難像和登上麥當娜雕像是德國的創新,但建築元素的高浮雕雕刻最能喚起這種風格。

在一項重大的創新中,重要教堂門戶的鼓室被刻上了不朽的圖案,再次描繪了基督在Ma下或最後審判中的形象,但比起彩繪版本,他得到了更多的自由。這些門雕塑是為了威嚇和教育觀眾。由於沒有等效的拜占庭模型,仿羅馬式雕刻家可以隨意擴大對鼓室的治療。

聖皮埃爾,Moissac的門戶:這個圖像顯示在聖皮埃爾,Moissac修道院,Moissac,法國的門戶的鼓膜的雕刻。

仿羅馬式建築

早期仿羅馬式建築

最早的仿羅馬式風格發展於加泰羅尼亞地區,其專業水平低於後來的仿羅馬式風格。仿羅馬式建築分為兩個時期:“早期仿羅馬式”風格和“盛期仿羅馬式”風格。在義大利的法國北部,零部件開發的第一個仿羅馬式風格,和伊比利亞半島在10世紀之前,克魯尼修道院的後期影響世紀。這種風格歸功於11世紀上半葉在加泰羅尼亞領土上工作的倫巴德(Lombard)老師和石匠團體的建築活動。聖瑪麗亞·德里波爾修道院的Abott Oliba擔任著特別有影響的葉輪,擴散器和早期仿羅馬式風格的贊助者。

為避免使用前羅馬式這一術語,該術語通常具有更廣泛的含義,用於指代中世紀早期和基督教早期藝術(在西班牙也可以指代西哥特,阿斯圖里亞斯,莫扎拉比和雷波布拉西翁的藝術形式),Puig i Cadafalch是首選使用“第一仿羅馬式”一詞。

早期仿羅馬式風格,也被稱為倫巴底仿羅馬式風格,其特徵是牆壁厚實,缺乏雕塑以及有節奏的裝飾性拱門(稱為倫巴德樂隊)。最初的羅馬風格和後來的羅馬風格之間的差異在於建築的專業知識。最初的仿羅馬式建築採用碎石牆,較小的窗戶和無拱頂的屋頂,而仿羅馬式風格則以更精緻的風格以及對拱頂和裝飾石材的更多使用而著稱。例如,阿博特·奧利巴(Abott Oliba)於1032年下令對聖瑪麗亞·德·里波爾(Santa Maria de Ripoll)修道院進行擴建,以反映兩個額頭塔的第一仿羅馬式特徵,七個七角星的巡遊以及盲拱和豎條的倫巴底裝飾。

Ripoll修道院:聖瑪麗亞·德·里波爾的修道院是本篤會修道院,以第一種仿羅馬式風格建造,位於里約波爾鎮,西班牙加泰羅尼亞。儘管目前的教堂大部分都包括19世紀的重建,但雕刻的門廊是仿羅馬式藝術的著名作品。

西多會建築

西多會教徒是羅馬天主教,其修道院和教堂反映了中世紀建築最美麗的風格之一。他們是封閉的僧侶和修女的羅馬天主教教團。這個命令是由一群來自Molesme修道院的本篤會修士於1098年建立的,目的是更緊密地遵循聖本篤的統治。

西多會建築的特徵

Cistercian建築被認為是中世紀建築最美麗的風格之一,對歐洲文明做出了重要貢獻。由於西多會修道院和教堂的純正風格,它們被認為是中世紀最美麗的文物之一。西多會的機構主要在中世紀時期以仿羅馬式和哥特式建築風格建造,儘管後來的修道院也以文藝復興時期和巴洛克風格建造。法國的豐特奈(Fontenay)西多會修道院,英國的噴泉,葡萄牙的阿爾科巴薩(Alcobaça),西班牙的Poblet和德國的毛布隆(Maulbronn)今天被公認為聯合國教科文組織世界遺產。

Fountains Abbey:12世紀英格蘭的修道院是赤裸而沒有裝飾的-與較富裕的本篤會房屋的精緻教堂形成鮮明對比-引用沃倫·霍利斯特(Warren Hollister)的話說:“即使是如今,噴泉和Rievaulx之類的西多會遺址的簡單之美,約克郡的曠野深深地感動著”。

神學原理

西多會的建築基於理性原則。在12月中旬個世紀,聖但尼的突出本篤方丈SUGER團結的諾曼式建築元素與Burgundinian架構(包括分別羅紋拱頂和尖拱門,)的元素,營造哥特式建築的新樣式。這種新的“光的體系結構”旨在使觀察者“從物質變為非物質”;根據20 世紀 20世紀法國歷史學家喬治·杜比(Georges Duby),“應用神學的紀念碑”。從本篤會的發展中學習時,西多會建築表達了不同的美學和神學。聖伯納德認為教堂的裝飾是對虔誠的一種分散,在修道院的建造中傾向於緊縮,該命令本身可以接受哥特式建築原理的技術改進,並在整個歐洲傳播中發揮了重要作用。

這種新的西多會建築體現了秩序的理想,從理論上講它是功利主義的,沒有多餘的裝飾。整個歐洲使用了相同的理性,綜合方案來滿足訂單的大部分同類需求。包括東面的分會所和上面的宿舍在內的各種建築都被圍繞在一個迴廊中,有時還通過一個夜樓梯與教堂本身的隔壁相連。西多會教堂通常建在十字形的教堂上,長老制的教堂可以滿足弟兄們的禮拜需要,小教堂中的小教堂可以進行私人祈禱,而過道的教堂中殿則在中間被一個大屏幕隔開,以分隔僧侶來自外行兄弟。

Santa Maria Arabona:義大利聖瑪麗亞·阿拉博納修道院教堂。

工程建設

在可能的情況下,西多會的建築物由光滑的淺色石頭製成。柱子,支柱和窗戶落在同一基本高度上,抹灰極為簡單或根本不存在。避難所在海拔和地面高度均保持為1:2的比例。為了保持教會建築的外觀,西多會遺址以純淨,理性的風格建造,以使其美觀和簡潔。中世紀中世紀教堂的建築項目顯示出對宏偉建築的野心,需要大量採石。Cistercian項目也是如此。Foigny修道院長98米(322英尺)。Vaucelles修道院長132米(433英尺)。即使是最不起眼的修道院建築也完全是用石頭建造的。在12 次和13 次 幾個世紀以來,西多會的穀倉由石頭外表組成,通過木樁或石頭墩將其分為中殿和過道。

Cistercians招募了最好的石材切割機。早在1133年,聖伯納德就聘請工人幫助僧侶在克萊爾沃(Clairvaux)建立新建築物。建築跟踪的最舊的記錄例如,拜蘭修道院在約克郡,日期到12世紀。描畫是切開的建築圖,並用石頭畫成2到3毫米的深度,可按比例顯示建築細節。

法國Acey Abbey:Acey Abbey的“光建築”代表了Cistercian建築的純淨風格,旨在為禮拜慶典的實用性目的。

仿羅馬式建築的特徵

仿羅馬式建築(Romanesque Architecture)是中世紀歐洲建築的一種重要風格,約在公元10世紀至12世紀間流行,並為後來的哥特式建築奠定基礎。仿羅馬式建築的主要特徵源於古羅馬建築的影響,結合了中世紀歐洲的宗教需求與地方性特徵,其風格注重穩定性、莊嚴感和功能性。以下是仿羅馬式建築的核心特徵:

1. 厚重的牆壁和簡樸的外觀

仿羅馬式建築以厚實的石牆著稱,牆體通常採用粗石或石塊建造,外觀樸素無華,強調結構的穩定性和防禦功能。這些厚重的牆壁支撐著建築的重量,同時為建築提供了堅固的外殼。由於牆壁承重,窗戶通常狹小而有限,避免削弱結構穩定性。

2. 半圓形拱券(Round Arches)

半圓形拱券是仿羅馬式建築的標誌性特徵之一,廣泛應用於門窗、拱廊和拱頂結構。這種設計來自古羅馬建築,具有良好的穩定性和美觀性。半圓形拱券在教堂入口和窗戶設計中尤其常見,形成莊重而對稱的視覺效果。

3. 桶形拱頂(Barrel Vaults)和交叉拱頂(Groin

Vaults)

桶形拱頂是一種簡單的拱頂結構,形如半圓形的長隧道,用於覆蓋教堂的中殿或走廊。交叉拱頂則由兩個桶形拱頂相交形成,能更有效地分散建築重量,並允許更大的空間設計。這些拱頂結構為教堂內部提供了穩定性,並增加了建築的垂直高度。

4. 十字形平面設計

仿羅馬式教堂通常採用拉丁十字形的平面設計,包括長方形的中殿、短的橫臂(拱廊),以及位於交叉點的高聳穹頂。這種設計不僅方便宗教儀式,也象徵基督教的十字架信仰。平面的分區使空間既有功能性又有神聖性。

5. 高塔與鐘樓

仿羅馬式建築常設有高聳的塔樓或鐘樓,這些結構通常位於教堂的入口處或交叉點,具有象徵性和實用性。塔樓用於存放鐘器,也作為建築的視覺焦點。例如,義大利比薩的大教堂群中的斜塔(Leaning Tower of Pisa)便是仿羅馬式鐘樓的典範。

6. 柱頭裝飾與簡單的雕刻

建築的柱子和柱頭經常使用幾何圖案、植物紋樣或宗教場景裝飾,雖然相對簡單,但細節豐富且充滿象徵意義。例如,柱頭可能刻有《聖經》故事或寓意性的動物形象,用於教育信徒和增強宗教氣氛。

7. 狹小的窗戶與有限的採光

由於厚重的牆壁設計,仿羅馬式建築的窗戶尺寸通常較小,並以半圓形為主,採光有限。這種設計使得建築內部光線幽暗,強調了宗教儀式中的神秘性與莊嚴感。

8. 注重實用性的防禦性建築特徵

仿羅馬式建築的厚牆、小窗和高塔結構也使其具備一定的防禦功能,特別是在動盪的中世紀歐洲環境中。一些建築如城堡和修道院,不僅用於宗教用途,也承擔了防禦作用。

9. 區域性變化與風格多樣性

仿羅馬式建築在不同地區展現出獨特的變化。例如,在法國,教堂常融合華麗的雕刻門廊和多層塔樓;在英格蘭,諾曼式建築(Norman Architecture)以其厚牆與簡潔設計為特徵;在義大利,則展現出與拜占庭和古羅馬建築結合的特色。

仿羅馬式建築的功能性與裝飾性完美結合,強調穩定、秩序和神聖感,成為中世紀歐洲宗教與社會生活的重要載體。這些建築不僅展示了中世紀工匠的技術成就,也為後來哥特式建築的興起奠定了基礎。

仿羅馬式建築的變化

教會和世俗的仿羅馬式建築給人的總體印像是巨大的堅固性和力量。仿羅馬式建築依靠其牆壁或稱為墩的牆壁部分,而不是使用拱門,圓柱,拱頂和其他系統來管理重量,以承受結構的負荷。結果,牆壁很大,給人以堅固堅固的印象。仿羅馬式設計的特徵還在於拱門和開口,拱廊,圓柱,拱頂和屋頂。儘管這些物品普遍存在,但仿羅馬式建築在呈現這些特徵方面卻有所不同。例如,壁可以由不同的材料製成,或者拱形和開口的形狀可以變化。仿羅馬式建築的後期示例也可能具有早期形式所沒有的特徵。

牆 材料

仿羅馬式建築中使用的建築材料在歐洲各地有所不同,具體取決於當地的石材和建築傳統。在義大利,波蘭,德國大部分地區以及荷蘭的部分地區,習慣上使用磚塊。其他地區則廣泛使用石灰石,花崗岩和and石。建築石材經常用在不規則的小塊碎片中,這些塊狀物鋪在厚實的砂漿中。光滑的方石砌塊並不是該時期早期風格的顯著特徵,而是發生在易於加工的石灰石可用的地方。

拱門和開口

仿羅馬式建築的教會和家庭建築的一個特徵是兩個拱形窗戶或拱廊開口的配對,這些窗戶或拱廊開口被支柱或小柱隔開,並且通常設置在較大的拱形中。眼窗在義大利很常見,尤其是在外牆山牆中,在德國也很常見。後來的羅馬教堂可能帶有輪式窗戶或帶有窗飾窗飾的玫瑰窗。在一些仿羅馬式建築中,例如法國的Autun大教堂和西西里的Monreale大教堂,尖拱已被廣泛使用。

匈牙利,萊本尼,聖詹姆斯修道院教堂(1208年):仿羅馬式建築的特色包括目視窗以及成對的兩個拱形窗口或拱形拱門在較大拱門中的配對,兩者均在聖詹姆斯修道院教堂中開放。

街機

迴廊的拱廊通常包含一個階段(故事),而將教堂中的中殿和過道分隔的拱廊通常具有兩個階段,第三階段的窗戶開口被稱為天窗。大型拱廊通常可以滿足結構性目的,但在內部和外部也都較小規模地用於裝飾。外部拱廊通常被稱為“盲人拱廊”,後面只有一堵牆或狹窄的通道。

尼維爾大學教堂:比利時尼維爾大學教堂使用比利時大理石的細軸確定交替的盲孔和窗戶。上部玻璃窗同樣由小孔分隔成兩個開口。

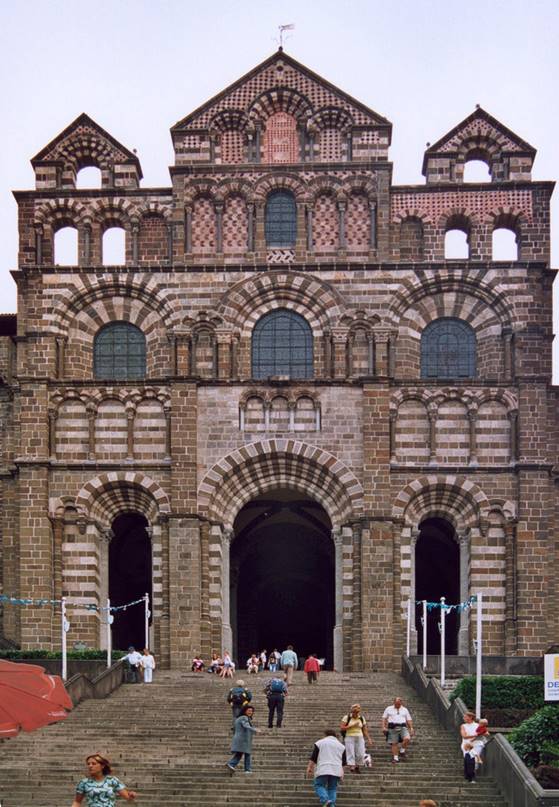

巴黎圣母院(Notre Dame du Puy):法國Le Puy en Velay的巴黎圣母院的外牆佈置得更加複雜,有各種拱門:各種寬度的門,無拱門,窗戶和開放式拱廊。

墩座

儘管基本上是矩形的,但墩通常很複雜,在其內表面上有半段大型空心柱支撐拱,而成組的較小豎井則通向拱的模製件。出現在兩個大拱門相交處的墩通常是十字形,每個墩都有自己的支撐矩形墩,它們相互垂直。

柱樣式

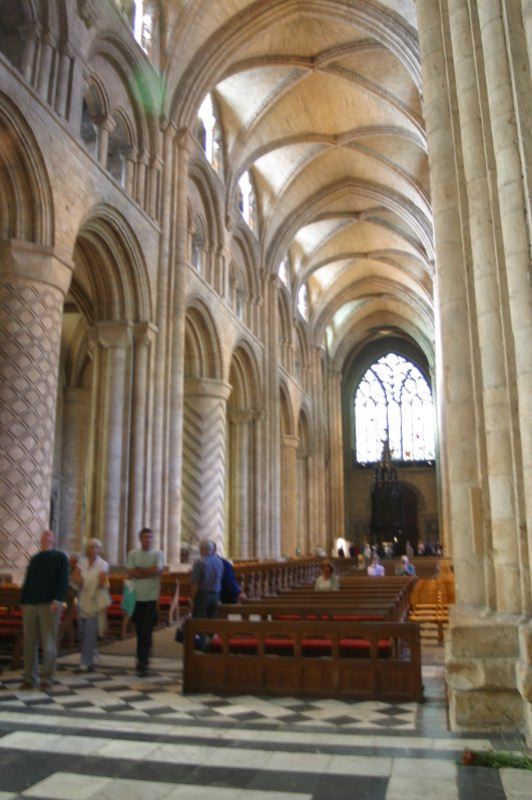

圓柱經常用於仿羅馬式建築,但建築材料和裝飾風格各異。在義大利,許多古董羅馬柱被打撈起來,並在室內和教堂的門廊上重新使用。在歐洲大部分地區,仿羅馬式柱子很重,支撐著厚厚的上牆,小窗戶,有時還有厚重的拱頂。在要求使用大柱子的地方,例如達勒姆大教堂的柱子,它們是由方石砌築而成的,空心空心充滿了瓦礫。這些巨大的,沒有錐度的圓柱有時會用切開的裝飾品來裝飾。

在教堂和拱廊中發現的仿羅馬式建築的一個共同特徵是,將城堡的內部空間分隔開來,橋墩和圓柱交替出現。最簡單的形式是每個相鄰碼頭之間的一列。有時,列是2或3的倍數。通常,由於碼頭本身的複雜性,佈置會變得更加複雜,因此輪換不是碼頭和圓柱,而是完全不同形式的碼頭。

葉面科林斯式風格為許多仿羅馬式首都提供了靈感,其雕刻的準確性取決於原始模型的可用性。義大利教堂的首都,例如比薩大教堂或盧卡和法國南部的聖亞歷山德羅教堂,比英格蘭的首都更接近古典形式和風格。

英格蘭達勒姆大教堂(Durham Cathedral),英國達勒姆大教堂( Durham Cathedral)上裝飾著砌石柱,與簇狀豎井墩交替排列,支撐著最早的有尖肋骨。

科林斯式的首都:擬人化細節的科林斯式首府,比薩鐘樓

金庫和屋頂

大多數建築物都有簡單的桁架,系梁或國王柱形式的木製屋頂。桁架的after架屋頂有時在三個部分都襯有木製天花板,例如在英格蘭的伊利大教堂和彼得伯勒大教堂倖存的那些。在教堂中,通常走道是拱形的,但中殿是用木材製成的屋頂,彼得伯勒和伊利都是如此。在義大利,開闊的木屋頂很常見,綁梁經常與拱頂一起出現,木材也經常被裝飾,例如佛羅倫薩的聖米尼亞托·阿爾·蒙特。

石頭或磚塊的保管庫以幾種不同的形式出現,並在此期間顯示出顯著的發展,演變成哥特式建築的尖銳,棱紋拱形。

神聖羅馬帝國的建築

神聖羅馬帝國的建築跨越了羅馬時代到古典時代。

背景:神聖羅馬帝國

神聖羅馬帝國是962年至1806年在中歐存在的各種土地。帝國的領土主要位於中歐,在鼎盛時期包括德意志,波西米亞,義大利和勃艮第王國。在其大部分歷史中,帝國由數百個較小的子單位,公國,公國,縣,自由帝國城市和其他領域組成。

神聖羅馬帝國的建築

早期仿羅馬式

西歐藝術中的前羅馬時期往往是從加洛林文藝復興日的晚8世紀末到11年初次世紀。此時期的德國建築包括Lorsch Abbey,該建築將羅馬凱旋門的元素(包括拱形通道和半圓柱)與白土條頓人的遺產(包括盲目的拱廊和多色磚石結構)結合在一起。這種風格中最重要的教堂之一是聖邁克爾修道院教堂,建於1001年至1031年之間,是本篤會修道院的教堂。它是在Ottonian文藝復興時期以所謂的Ottonic(早期仿羅馬式)風格建造的。

盛期仿羅馬式

盛期羅馬時期(10- 13世紀初)的特徵在於半圓形拱門,堅固的結構,小配對窗口,和腹股溝拱頂。德國的許多教堂都可以追溯到這個時候,包括科隆的十二座仿羅馬式教堂。德國最重要的仿羅馬式建築是施派爾大教堂,始建於大約1030年。在11世紀,它是基督教世界上最大的建築,是薩利安王朝力量的建築標誌,四位德國國王在1024-1125年間進行統治。仿羅馬式風格的其他重要示例包括蠕蟲和美因茨大教堂,林堡大教堂(Rhenish仿羅馬式風格),莫爾布隆修道院(西多會建築的一個示例)以及著名的瓦爾特堡城堡,後來以哥特式風格進行了擴展。

施派爾大教堂(Speyer Cathedral)(圖片由阿爾弗雷德·哈特(Alfred Hutter)提供):施派爾大教堂始建於羅馬時代,是仿羅馬式建築的典範。在11世紀,它是基督教世界上最大的建築,是薩利安王朝力量的建築象徵。

哥特式

哥特式建築在中世紀的上古和晚期蓬勃發展,從仿羅馬式建築演變而來。弗萊堡大教堂以其116米高的塔樓而著稱,塔樓的底部幾乎是正方形,中央是十二角形的星廊。在這個畫廊的上方,塔樓是八角形的,上面是尖塔,呈錐形。科隆大教堂是僅次於米蘭大教堂的世界上最大的哥特式大教堂。始建於1248年,一直持續到1880年-長達600多年的間歇時間。由於其巨大的雙尖頂,它的立面也是世界上任何教堂中最大的,其合唱團擁有的高寬比是所有中世紀教堂中最大的。

科隆大教堂:科隆大教堂是繼米蘭大教堂之後,世界上最大的哥特式大教堂,建於600年。

磚哥特Brick Gothic是哥特式建築的一種特殊風格,在北歐尤其是德國北部和波羅的海周圍沒有天然岩石資源的地區很普遍。建築物主要由磚砌而成。呂貝克,羅斯托克,維斯馬,施特拉爾松德和格賴夫斯瓦爾德等城市都受到這種區域風格的影響。主要例子包括施特拉爾松德市政廳和聖尼古拉斯教堂。

這一時期的住房主要是在戈斯拉爾和奎德林堡仍然可見的木結構建築,後者擁有德國最古老的半木結構房屋之一。這種建築方法被廣泛用於中世紀和文藝復興時期的聯排別墅,並一直持續到20世紀的農村建築。

文藝復興期

文藝復興時期的建築(早期15世紀 - 17初第一個世紀以來)隨著古希臘和羅馬思想文化的有意識復興和發展而在歐洲不同地區蓬勃發展。與歐洲其他地區一樣,神聖羅馬帝國的文藝復興時期建築強調對稱性,比例,幾何形狀和零件的規律性,這在古典古代建築,特別是古羅馬建築中得到了證明。圓柱,壁柱和門的有序排列以及半圓形拱門,半球形圓頂,壁ni和小裝飾的使用取代了中世紀建築的複雜比例係統和不規則輪廓。德國文藝復興時期建築的最早例子是奧格斯堡聖安妮教堂的福格禮拜堂。其他作品包括慕尼黑的聖邁克爾,海德堡城堡,奧格斯堡市政廳,

巴洛克式

巴洛克式建築始於上世紀17 次三十年戰爭後在義大利誕生,並到達了德國。建築,繪畫和雕塑的相互作用是巴洛克建築的基本特徵,它融合了新的方式來表達天主教的勝利,並以形式,光影和戲劇性的新探索為特徵。德累斯頓的茨溫格宮(Zwinger Palace)展示了專制主義的體系,該體系始終將標尺置於中心,從而增加了空間構成;例如,通往人物的宏偉樓梯。在巴洛克時期晚期的洛可可(Rococo),裝飾變得更加豐富,並使用了明亮的色彩。巴洛克式教堂建築的其他例子包括上弗蘭肯行政區的維爾森大教堂,以及德累斯頓重建的聖母教堂。

德累斯頓的聖母教堂:德累斯頓的重建聖母教堂是喬治·拜爾(GeorgeBähr)在1722年至1743年之間創建的,是德國巴洛克建築的一個例子。

古典主義

古典抵達德國在18下半年屆世紀。它從古代古典建築中汲取了靈感,是對建築和景觀設計中巴洛克風格的一種反應。在德國,這種風格最重要的建築師是卡爾·弗里德里希·欣克爾。欣克爾(Schinkel)在其最高產時期的風格是由其對希臘而非羅馬帝國建築的吸引力所定義的。他最著名的建築物在柏林及其周圍地區。

仿羅馬式建築:聖拉扎爾教堂

Autun大教堂或Saint-Lazare大教堂是法國Autun的羅馬天主教大教堂和國家紀念碑。它以Cluniac的靈感和Gislebertus的仿羅馬式雕塑而聞名,它是勃艮第的仿羅馬式藝術和建築的縮影。

由於此時期文物的崇拜,Autun主教下令建立一個更大的大教堂以容納這些文物並容納朝聖者湧入Autun。教堂的柱狀柱頭和主要立面都裝飾有Gislebertus雕刻的逼真的雕塑,藝術品是在天堂和地獄的戲劇性場景中向大眾傳授基督教道德的一種手段。大教堂的工作始於1120年左右,並迅速發展。該建築於1130年被奉獻。設計是主教埃蒂安·德貝加(Etienne deBâgé)的作品,他特別受到Paray-le-Monial的Cluniac修道院的影響。

設計元素

大教堂的內部有一個中殿和兩個過道,由寬大的圓柱隔開,縱向雕刻上點綴著裝飾有仿羅馬式風格的首府。大教堂的平面圖是一個由兩個海灣組成的尖頂或前廳,頂部是兩座塔,然後是一個七海灣的教堂中殿,兩側是側走道,另一端是帶有塔頂的十字架。教堂中殿的高程由三個層次組成:大型拱廊,三叉戟和天窗,每個層次都有簷口。聖殿堂的三層樓高是通過在教堂中殿使用尖拱來實現的。每個中殿海灣在拱頂處被橫向肋骨隔開。每個傳送架都投射到兩個中殿灣的寬度,西入口有一個用來屏蔽主要入口的納特克斯。

首都雕塑

聖拉扎爾大教堂的平面圖是拉丁十字架的形式,帶有過道的中殿,平直的半透明壁和帶有半圓形末端的三段合唱團。聖拉扎爾的柱子上裝飾著許多歷史悠久的首都,都是由吉斯勒貝圖斯(Gislebertus)雕刻而成的。使聖拉扎爾成為仿羅馬式藝術傑作的原因是吉斯勒貝圖斯(Gislebertus)雕塑的質量。聖經中這些用石頭雕刻的場景出現在教堂和教堂的數十個首都中。具體來說,吉斯勒貝圖斯(Gislebertus)使用實際科林斯首都的捲須為敘事發展建立了建築框架。這些門戶首都都刻有聖經和傳統場景。

歐敦大教堂 1120-46年:Autun大教堂的外部,位於鎮上最高,最堅固的要塞角落,通過對建築物進行外部修改,外觀由於增加了哥特式塔樓(尖塔)而發生了很大變化和15世紀的禮拜堂。

西鼓膜

Saint-Lazare的西立面包含鼓室(1130–1135),簽名為Gislebertus hoc fecit(意思是“吉斯勒貝圖斯做到了這一點”)在門廊中。它被列為法國仿羅馬式雕塑的傑作之一。鼓膜的絕對大小需要雙石和中柱的支撐,以進一步支撐雕塑。鼓膜的左側顯示了升入天堂的狀態,而右側則是地獄中惡魔的寫照,天使和魔鬼在天平上權衡了靈魂。黃道十二宮環繞著拱頂,基督在中間被描繪成一個寧靜的人物。基督被放置在完美對稱的位置,平衡的細長人物組成。耶穌的側面是他的母親聖母瑪利亞,以及使徒們充當最後審判的pen悔者和觀察者。聖

最後的審判:吉斯勒貝圖斯在西鼓室的最後審判。

在《最後的審判》中,吉斯勒伯圖斯成功地融合了現代的天堂和地獄視野,並創造了一個雕塑,作為文盲個人的視覺教育工具。鼓室激發了查看詳細的高浮雕雕塑的信徒的恐懼。的確,在靈魂重壓之下的鼓膜底部刻有銘文,上面寫著:“願這場恐怖襲擊那些世俗的錯誤所束縛的人們,以這種方式真實地描繪了這裡的圖像。” 鼓膜由兩個弓形框構成:內部有雕刻的葉子,而外部則由代表四個季節,黃道帶和月份勞動的宏偉的精美紀念章組成。

仿羅馬式雕塑

仿羅馬式藝術是從大約公元1000年到13世紀或更晚的哥特式風格(取決於區域)的歐洲藝術。仿羅馬式雕塑(Romanesque Sculpture)是中世紀歐洲藝術的一部分,與仿羅馬式建築密切相關,常見於教堂、修道院和城堡的建築裝飾。這一時期的雕塑主要以宗教題材為主,旨在教育信徒和傳播基督教教義,其風格特徵包括象徵性、程式化以及結構上的功能性,結合裝飾和敘事意圖,成為中世紀藝術的重要表現形式。

仿羅馬式雕塑的主要表現形式之一是門廊雕塑,用於裝飾教堂的入口。這些雕塑通常描繪《聖經》故事、聖徒事蹟或象徵性的宗教圖案,構成了一個直觀的宗教敘事空間。法國莫亞薩克修道院(Moissac Abbey)的門廊雕塑是仿羅馬式藝術的傑出範例,其中描繪了《最後的審判》(Last Judgment)場景。基督位於門廊拱頂的中央,周圍環繞天使、聖徒和地獄中的罪人,雕塑細節細膩,充滿戲劇性,旨在提醒信徒天國與地獄的選擇。人物的比例、姿態與表情多採用象徵化的處理,突出宗教內容的教義性,而非解剖學上的精確性。

柱頭雕塑也是仿羅馬式雕塑的重要特徵之一,用於裝飾教堂或修道院的柱子頂部。這些柱頭多刻有植物紋樣、幾何圖案以及宗教場景,既具裝飾功能,又提供教義啟示。例如,法國聖皮埃爾教堂(Church of Saint-Pierre)的柱頭雕塑描繪了《聖經》中的諾亞方舟和大衛王的故事,場景簡潔卻富有敘事性,通過簡單的構圖傳遞信仰的力量與神聖性。

仿羅馬式雕塑的風格特徵包括強調程式化和象徵性,人物形象常以簡化的線條和比例表現,動態有限但充滿情感。雕塑家注重人物面部表情和手勢的表達,例如在《最後的晚餐》或《受難》的場景中,人物的神態和姿態展現出內心的虔誠與靈性的深度。這些雕塑往往以群體形式呈現,構圖緊湊,背景簡潔,旨在突出主題的宗教性。

仿羅馬式雕塑還注重與建築結構的融合,雕刻通常直接附著於牆面、門框或柱子上,成為建築整體的一部分。例如,西班牙聖地亞哥·德孔波斯特拉大教堂(Santiago de Compostela Cathedral)的雕塑不僅裝飾了建築,也引導信徒的視線,象徵從世俗進入神聖的過渡。這些雕塑的功能性與裝飾性結合,展示了中世紀建築與雕塑一體化的特徵。

除了建築裝飾,仿羅馬式雕塑也出現在墓葬和祭壇上。石棺雕塑(Sarcophagi Reliefs)常見於貴族和宗教人士的墓地,用於描繪逝者的生平或聖經故事,雕刻風格簡潔但充滿莊嚴氣氛。祭壇雕塑則通常以浮雕形式出現,表現基督的受難、復活或聖母的事跡,為宗教儀式提供了視覺上的神聖支持。

仿羅馬式雕塑以其簡潔有力的風格,將宗教教義轉化為具體的視覺形式,通過象徵性和程式化的表達,營造出強烈的精神氛圍,成為中世紀藝術的重要組成部分。這些雕塑不僅具有教育和宗教意義,也展示了中世紀工匠對細節與形式的精湛掌握。

4o

仿羅馬雕塑-

金屬製品,搪瓷和象牙

在羅馬時期,金屬製品,象牙和搪瓷中的貴重物品佔有很高的地位。這些對象的創造者比當代畫家,照明器和建築師泥匠更為知名。金屬製品,包括搪瓷裝飾,變得非常複雜。許多保存文物的壯觀神殿倖存下來,其中最著名的是凡爾登的尼古拉斯(約1180–1225年)在科隆大教堂的三王神宮。青銅格洛斯特燭台是金屬鑄造的絕佳典範,其手稿繪畫具有復雜而充滿活力的特質。莫桑琺瑯作品的其他例子還有St. Maurus的Stavelot三聯畫和聖物箱。大型食堂和祭壇的正面是圍繞木框建造的,而較小的棺材則完全由金屬和搪瓷製成。

隨著羅馬帝國的淪陷,在拜占庭世界中出於宗教原因,用石頭雕刻大型作品和用青銅雕刻人物的傳統逐漸消失。一些真人大小的雕塑是用灰泥或灰泥完成的,但是倖存的例子很少。現存最古老的歐洲原始羅馬雕塑是科隆大主教在960-65年間委託的真人大小的木製耶穌受難像,顯然是一種流行形式的原型。從十二世紀開始,它們被安置在城堡拱門下方的橫樑上,英格蘭被稱為“十字架”,兩側是聖母瑪利亞和福音傳教士約翰。

在11世紀和12世紀,隨著建築浮雕成為羅馬時代晚期的標誌,具象雕塑得以復興。形象雕塑主要基於手稿照明和象牙和金屬的小型雕塑。另一種可能的影響是雕刻在亞美尼亞和敘利亞教會上的大量飾帶。儘管最壯觀的雕塑作品集中在法國西南部,西班牙北部和義大利,但這些消息來源共同產生了一種獨特的風格,在整個歐洲都可以被認可。

金屬製品中的圖像經常被壓印。產生的表面有兩個帶有切面細節的主平面。這種處理方式適合於石刻雕刻,經常在門戶上方的鼓室中看到,那裡的Ma下基督像帶有四個福音派的象徵,直接取自中世紀福音書的金封面。這種門道風格在很多地方都存在,並一直延續到哥特時期。

大多數仿羅馬式雕塑的主題都是圖畫和聖經。在建築首都上發現了各種各樣的主題,包括創造和人類墮落的場景,基督的生活以及關於他的死與復活的舊約描述,例如約拿,鯨魚和丹尼爾在獅子窩中。發生許多耶穌降生的場景,最常見的是三王。一些仿羅馬式教堂採用了廣泛的雕塑方案,覆蓋了門戶周圍的區域,有時還覆蓋了大部分立面。雕塑方案旨在傳達這樣的信息,即基督教信徒應該認識到過錯,懺悔和被救贖。最後的審判提醒信徒悔改,而教堂內醒目的雕刻或彩繪的耶穌受難像則提醒罪人救贖。

格洛斯特燭台,十二世紀初:青銅格洛斯特燭台是金屬鑄造的絕佳典範,其手稿繪畫具有復雜而充滿活力的特質。

建築雕塑

法國勃艮第大區Vézelay修道院:勃艮第大區的Vézelay修道院的鼓膜於1130年代完成,在窗簾上有大量的螺旋裝飾。

仿羅馬式雕塑:MajestatBatlló

所述的Batlló陛下是從12加泰羅尼亞雕塑的最佳和最佳保存的例子之一個世紀。 該Majestat的Batlló,或Batlló建築。現在世紀的仿羅馬式彩繪木雕在加泰羅尼亞國家藝術博物館在巴塞羅那,加泰羅尼亞舉行。木製雕像是教堂中崇拜的基本要素,最精美的圖案之一是Ma下的基督:十字架上的基督的圖像象徵著他對死亡的勝利。其中最傑出的是MajestatBatlló,它也是加泰羅尼亞雕塑中保存最完好的雕塑之一。

MajestatBatlló :MajestatBatlló是12世紀的仿羅馬式木製耶穌受難像,現在在巴塞羅那加泰羅尼亞國家美術館中。這是加泰羅尼亞最精美的例子之一,它像徵著基督在十字架上的勝利,象徵著十字架上的基督。

象徵與描述

MajestatBatlló是一個大型木製耶穌受難像,以高尚的堅忍精神和勝利向基督展示他的苦難。他穿著大棚,或長而無袖的上衣。儘管他的嘴角稍微向下,但基督睜大的眼睛和沒有皺眉的額頭給人一種自以為是的冷漠的印象。頭頂上方的拉丁文銘文寫著“ JHS NAZARENUS REX IUDEORUM”(“拿撒勒猶太人之王耶穌”),與聖經中的記載一樣(馬太福音27:37,馬可福音15:26,路加福音23:38,約翰福音19:19) )。

與加泰羅尼亞雕塑相比,巴特洛國王座下的顯著特徵之一是保存完好的多色性。基督的大殿模仿富麗的東方絲綢,裝飾有藍色花卉圖案,周圍是點綴有圓點的圓形紅色框。一條細腰帶,帶有精美的交錯結,將束腰外衣從基督的臀部拉到上方,使其上方的織物略微隆起,並彎曲了平坦,寬闊的垂直摺痕。這種長袍與王室和神職人員有聯繫,並向聽眾傳達了力量的信息。從啟示錄中可以將它們視為世界末日基督的形象。

以圓圈和花卉圖案裝飾的中山裝的正面幾何構圖讓人聯想到這段時期,基督教西方國家倍受尊敬的精緻拜占庭和西班牙裔摩爾人面料。這種類型的主要參考是盧卡(義大利托斯卡納)的Volto Santo,它被認為具有神奇的起源,並且是11世紀末朝聖和非凡奉獻的對象。耶穌在大棚中的肖像傳統可追溯至公元586年的敘利亞僧侶手稿拉卜杜拉福音書(Rabbula Gospels)由僧侶拉卜杜拉(Rabbula)和尚在美索不達米亞某處撰寫。披著這種服裝來描繪基督的傳統很可能是由比薩的工匠帶入加泰羅尼亞的。比薩於1114年抵達,幫助巴塞羅那伯爵的拉蒙·貝倫格三世征服巴利阿里群島。

年表

該Majestat的Batlló,很難確定,但在十字架上的畫題字可以放置在11世紀。然而,其他作者迄今為止,它回到了12 個基礎上,畫的相似他人Ripoll會面的區域,中期12世紀日世紀。上衣類似於聖皮埃爾·德·穆薩克(Saint-Pierre de Moissac)修道院迴廊的伊斯蘭圖案,這似乎證明了這種風格在羅馬時期的傳播。

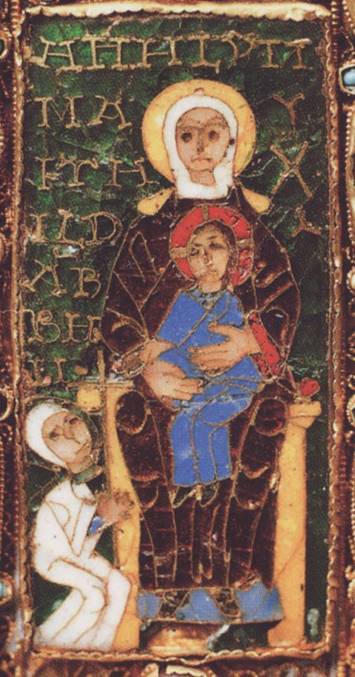

仿羅馬式雕塑:瑪麗是智慧的寶座

瑪麗作為智慧的王座是整個羅馬時期雕塑作品中流行的聖經主題。 在羅馬天主教的傳統中,“智慧的座位”或“智慧的寶座”這個綽號是上帝之母的許多虔誠頭銜之一。這個短語被創造在11世紀和12世紀幾個世紀的彼得·達米亞尼和吉伯特德和諾讓瑪麗比喻成所羅門的王位,指的是她作為承載聖嬰船舶狀態。由於這句話使有福的聖母與榮耀和教義聯繫在一起,在這一傳統中,麥當娜在天主教的形像中尤為流行。

瑪麗是智慧的寶座:瑪丹娜是智慧的寶座,1199年,由Presbyter Martinus題寫,來自義大利阿雷佐附近的博爾戈聖塞波爾克羅的Camaldolese修道院。

亞琛大教堂,十一世紀:十一世紀初,在奧托尼亞人馬蒂爾德遊行十字架上的景泰藍琺瑯供體匾,上面有捐贈者的畫像和已登基的麥當娜(亞琛大教堂)

文化史

在基督教的肖像畫中,sedes sapientiae(“ 智慧的寶座”)是God下上帝之母的偶像。當處女座的智者圖標和雕塑作品被描繪成聖母時,她正坐在寶座上,基督兒女在腿上。

這種聖母像是拜占庭式Hodegetria類型的一種變體,其中描繪了聖母瑪利亞將孩子耶穌抱在身邊,同時指出耶穌是人類得救的源頭。它出現在西歐的各種雕塑和繪畫作品中,尤其是在公元1200年左右。在這些表示中,寶座的結構元素總是出現,即使只有把手和前腿也是如此。處女的腳經常放在矮凳上。後來的所羅門王座可以更清楚地識別哥特式雕塑,“所立的兩隻獅子,每隻一隻。” 一頭十二隻小獅子站在另一側的六個台階上”(國王10,19-20)。

除了仿羅馬式雕塑外,sedes sapientiae圖標還出現在照明的手稿,壁畫,馬賽克和當時的印章中。該圖標具有像徵性的言語成分:根據《王記》中描述所羅門王位的段落的類型學解釋,《聖母像智慧的寶座》是達米亞尼(Damiani)或吉伯特·德諾根特(Gubert de Nogent)的輕視。 20,在第二紀事9:17-19重複)。這個圖案經常在早期的荷蘭繪畫中使用,例如Jan van Eyck的Lucca Madonna。

仿羅馬式雕塑:斯瓦比亞魯道夫之墓

施瓦本行政區魯道夫之墓是仿羅馬式雕塑的典型代表。萊茵菲爾德(1025 – 1080)的魯道夫(Rudolf of Rheinfelden)是施瓦本公爵(1057–1079)和德國安提金(1077–1080)。他是萊茵費爾登(Rheinfelden)的庫諾伯爵(Count Kuno)的兒子,最終成為具有政治傾向的反亨利德國貴族的替代國王,即抗國王。這種叛亂被稱為大撒克遜起義。當他的派系相遇並在埃爾斯特戰役中擊敗亨利時,他因戰傷而死。

萊茵費爾登的魯道夫之墓

萊茵費爾登墓的魯道夫位於默瑟堡大教堂,是仿羅馬式雕塑的典範。該時代的雕塑以對發明性的表面圖案的熱愛和對人體的表達方式為特徵,使用伸長率,不自然的姿勢和強調的手勢來傳達心理狀態。魯道夫的墓反映了這些特徵。他的身體雕塑細長,一隻手躺在權杖上,另一隻手握著球,象徵著他聲稱的但從未擁有的王室頭銜。他身著皇室服裝和王冠被描繪。

用於建造墳墓的材料也反映出羅馬雕塑中金屬製品的高度地位。的確,在此期間,貴重的金屬物體,搪瓷製品和象牙比繪畫具有更高的意義。金屬製品和琺瑯裝飾10期間變得尤為複雜日和11世紀世紀。萊茵費爾登墳墓的魯道夫(Rudolf)通過將魯道夫的遺體青銅浮雕包裹在凸起的邊框邊緣內,體現了這種美學。邊界上還刻有銘文,展示了墓葬建造過程中涉及的技能。

施瓦本行政區魯道夫之墓:施瓦本行政區魯道夫之墓是仿羅馬式雕塑的典範。

仿羅馬式雕塑:休伊勒

伊的萊納是12世紀辰和雕塑家誰在聖巴塞洛繆教堂洗禮歸屬。

概述:休伊勒

伊的萊納是12世紀辰和雕塑家誰Mosan藝術的許多傳世,包括聖巴塞洛繆教堂在比利時列日的洗禮,歸因。在現代比利時和法國,大致包括列日教區默茲流域,是領先的12 個仿羅馬式金屬製品,這在當時仍是最富盛名的技術平台的世紀中心。在1125年的文件中提到金匠的時候,瑞納的生活一無所知。然而,14世紀的編年史提到他作為字體的藝術家。他可能已於1150年左右去世。儘管傳統上一直接受Reiner of Huy作為該字體的創造者,但該字體的這種歸屬和Mosan起源受到了質疑。

聖巴塞洛繆教堂的洗禮字體

字體是Mosan藝術的主要傑作,以其風格的古典主義而著稱。洗手盆的頂部直徑為91厘米(36英寸),向底部略呈錐形,形似黃銅或青銅。它是使用失蠟鑄造技術製成的,將面盆鑄造為一體。大小不一定是例外,因為大型家庭的教堂鐘和大鍋可能都是可比較的大小。有些教堂的門雖然是平坦的,但整齊地鑄成的更大。

字體位於石頭底座上的12頭牛(現在丟失了其中的2頭)上,指代所羅門神廟中用青銅鑄成的“熔化的海……12頭牛”。可以按時間順序讀取顯示的五個場景,這些場景由上方和圖像區域邊緣上的拉丁文銘文(tituli)標識。其中包括施洗者約翰,基督的洗禮,聖彼得為百夫長科尼利厄斯施洗的聖彼得和福音派聖人約翰為哲學家克拉頓施洗的兩個場景。

可能的其他作品

通常唯一同意由該字體的相同主人製作的其他作品是一個小小的青銅耶穌受難像,該雕像現在位於科隆的Schnütgen博物館。布魯塞爾的另一個耶穌受難像可能來自相同的模子,但又有額外的追逐。布魯塞爾和都柏林的其他人可能來自同一座廠房,因為它們與科隆青銅耶穌受難像有很多相似之處。

聖巴塞洛繆教堂的洗禮字體:賴恩·瑞納(Reiner of Huy)是12世紀的金屬加工商和雕塑家,通常被認為是在聖巴塞洛繆教堂創建了洗禮字體。

其他仿羅馬式藝術

仿羅馬式插圖圖書

仿羅馬式插圖圖書(Romanesque Illuminated Manuscripts)是中世紀歐洲一種重要的藝術形式,約在公元10世紀至12世紀間達到高峰。這些手稿以鮮豔的色彩、金箔裝飾和精美的圖像聞名,主要用於宗教用途,如《聖經》、《福音書》和《時禱書》(Book of Hours),也包括一些法典、歷史和科學文本。仿羅馬式插圖圖書在形式和風格上繼承了晚期羅馬和拜占庭藝術的傳統,但在內容和技術上進一步發展,成為中世紀歐洲文化的重要代表。

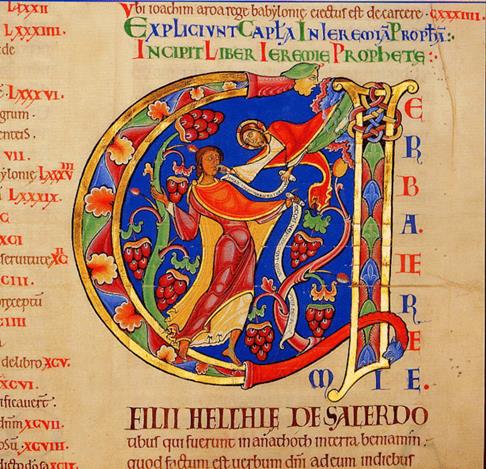

仿羅馬式插圖圖書的主要特徵之一是鮮明的裝飾性。這些手稿的每頁通常設有精緻的邊框裝飾,邊框內嵌植物、動物和幾何圖案。金箔是插圖的重要元素,用於背景或特定細節的強調,使畫面在光線下閃耀,象徵神聖與尊貴。頁面中的首字母(Initials)常被放大並精心裝飾,成為視覺焦點。例如,《溫徹斯特福音書》(Winchester Bible)中,首字母內部融合了人物和場景,形成獨立的敘事單元。

插圖圖書的主題多以宗教為核心,描繪聖經故事、基督和聖徒的形象,以及象徵性圖案,如十字架、羔羊和葡萄藤等。畫面構圖多為平面化且對稱的形式,人物形象呈現程式化,姿態莊重,動態簡單,注重情節的敘述和象徵意義。例如,《聖奧古斯丁福音書》(St. Augustine Gospels)中的插圖以鮮明的色塊和簡潔的線條描繪福音書場景,通過人物的表情和姿態傳遞宗教教義。

繪製技法方面,仿羅馬式插圖圖書延續了早期中世紀的傳統,使用礦物顏料和金箔進行手工描繪。工匠通過細緻的筆觸和鮮豔的色彩展現宗教故事和象徵性畫面,例如紅、藍、綠等顏色與金色的對比,營造出強烈的視覺效果。插圖的背景常為單一色塊,強調人物和主題,並以簡潔的線條表現動態和細節。

修道院的書寫室(Scriptorium)是仿羅馬式插圖圖書的主要創作中心,僧侶們負責書寫和插圖工作。這些修道院分布於歐洲各地,其中愛爾蘭、英格蘭和法國的修道院在插圖圖書的創作中尤為突出。例如,愛爾蘭的凱爾斯書(Book of Kells)以其精緻的裝飾和複雜的紋樣著稱,畫面中的植物與幾何圖案與基督教符號完美融合。

仿羅馬式插圖圖書的內容不僅限於宗教主題,也包括一些世俗文本。例如,科學與醫學手稿常以插圖輔助說明,如天文圖表、植物藥用圖和解剖插圖。這些作品的插圖注重功能性與藝術性的結合,為讀者提供知識的同時,也展現了工匠的藝術才華。

裝訂是仿羅馬式插圖圖書的重要部分,通常使用珍貴的材料如皮革、象牙和寶石進行裝飾。書封上常雕刻宗教圖像,或嵌有金屬浮雕,進一步強化手稿的神聖性與藝術價值。例如,《林迪斯法恩福音書》(Lindisfarne Gospels)的書封使用金銀和寶石裝飾,成為宗教與藝術結合的典範。

仿羅馬式插圖圖書不僅是宗教信仰的具象表現,也是中世紀文化的載體,反映了當時社會對知識與藝術的追求。這些手稿透過細膩的插圖和華麗的裝飾,不僅傳遞了基督教教義,也展示了中世紀歐洲工匠的高超技藝,對後來哥特式和文藝復興時期的插圖藝術產生了深遠影響。

羅馬時期的照明手稿

羅馬時期生產的許多禮拜書都以手稿為特徵。許多地區的藝術流派在早期羅馬時代融合,並影響了手稿和插圖書籍的製作。英格蘭和法國北部的“海峽派”受到晚期盎格魯-撒克遜藝術的影響很大,而法國南部的風格更多地取決於伊比利亞的影響。在德國和低地國家,奧托尼亞風格不斷發展。這些風格,再加上拜占庭式的流派,反過來影響了義大利。到了12世紀的相互影響就所有這些學校中發展,雖然一定程度的地方獨特性依然存在。

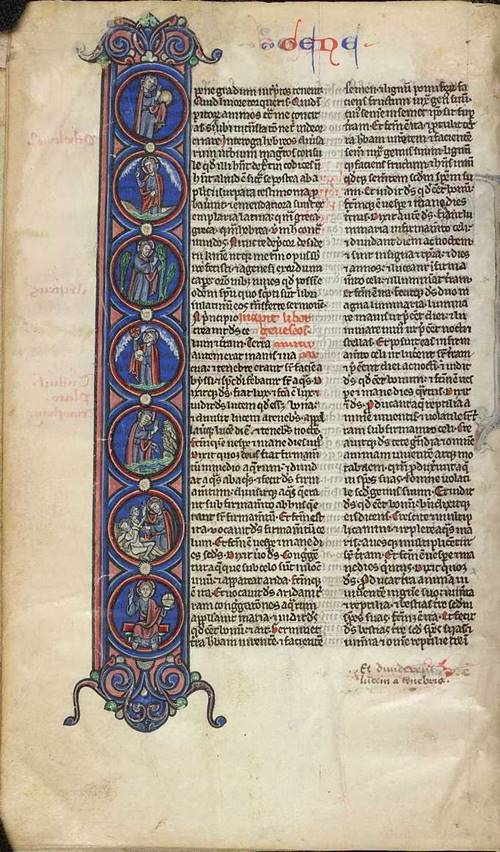

仿羅馬式的照明和插圖書籍著重於聖經,每本書的開頭都有一個歷史悠久的大寫字母的首字母,而詩篇的首字母也有類似的插圖。在這兩種情況下,更豪華的示例都在全光照頁面中包含場景循環,有時每頁包含多個場景。特別是聖經,通常都有大頁,並且可能裝訂成一卷以上。該時代手稿的著名例子包括聖奧爾本詩篇,亨特里亞詩篇,溫徹斯特聖經(“摩根葉”),費康聖經,斯塔夫洛特聖經和帕爾修道院聖經。

到這一時期結束時,商業藝術家和抄寫員研討會變得非常重要,照明(以及一般書籍)變得越來越廣泛地供非專業人員和神職人員使用。

著名的藝術品

聖奧爾本詩篇

聖阿爾班的詩篇,也被稱為阿爾巴尼詩篇或克里斯蒂娜·奧夫·馬克亞特的詩篇,是一個英文稿件照明,並在12日或聖阿爾修道院創建了幾個psalters的一個個世紀。它被廣泛認為是英國羅馬書製作的最重要例子之一,具有前所未有的豪華裝飾性,具有40餘幅全頁縮圖,並包含了貫穿整個中世紀的許多圖像創新。

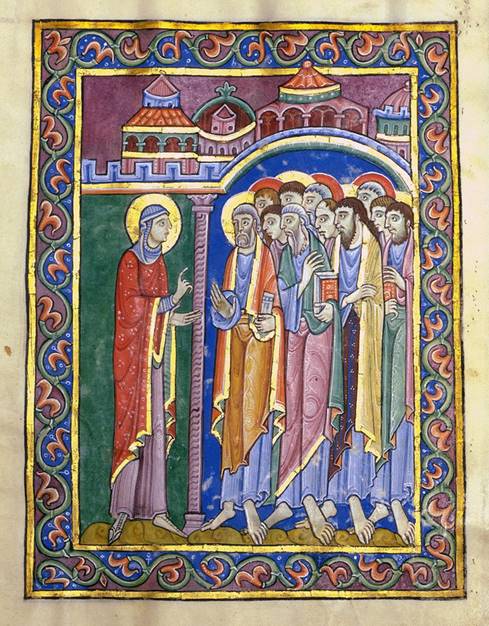

聖奧爾本的詩篇:描繪瑪格達琳宣布基督復活的消息的場景。聖奧爾本詩篇被廣泛認為是英國羅馬書製作的最重要例子之一。

獵人詩篇

Hunterian Psalter(又稱約克詩歌),是一種有光照的手稿,大約於1170年在英格蘭生產,被認為是仿羅馬式風格的傑出代表。這本書以插圖日曆開頭,每個月以歷史字母“ KL”開始,這是kalenda的縮寫(即每月的第一天)。接下來是13頁的原版全頁縮圖,每頁有兩個場景:三頁的舊約場景,六頁的《基督生平》場景(儘管可能還有其他頁面可能缺失),以及目前為止不尋常的三頁處女的生命,包括葬禮遊行和假設的處女之死。

Hunterian Psalter:描述雙子座的占星術標誌,以雙胞胎Castor和Pollux為特色。Hunterian Psalter於1170年左右在英國生產,被認為是這種仿羅馬式風格的典範。

這些是最早的照明手稿,具有以線和點圖案刻有金葉背景的背景。在這些頁面之後,是大衛演奏豎琴的兩個全版縮圖和詩篇1(“ Beatus vir”)開頭的“ Beatus”縮寫。所有的詩篇都有一個大的照亮的首字母,通常是歷史性的,每節經文都以一個放大的金首字母開頭。文本的10個傳統分部的開頭具有特別大的首字母,通常是這種風格的首字母縮寫。

溫徹斯特聖經

溫徹斯特聖經是仿羅馬式的照明手稿,於1160年至1175年之間在溫徹斯特生產。其作品集尺寸為583 x 396毫米(23 x 16英寸),是現存的最大的12世紀英格蘭聖經。

溫徹斯特聖經:描繪上帝向耶利米講話的場景。在羅馬時期,西方的主要照明重點從福音書轉移到詩篇和聖經,而溫徹斯特手稿是最奢華的例子之一。

在中世紀時期,西方的主要照明重點從福音書轉移到詩篇和聖經,而溫徹斯特手稿是最奢華的例子之一。藝術品不完整;許多照明設備未完成,其他照明設備則被故意移除。照明出現在不同的完成階段,從粗略的輪廓和著墨的圖紙到未上漆的鍍金圖像和最終細節以外的所有圖形均已完成。總計,每本書開頭的48個主要歷史字母縮寫均已完成。

費坎聖經

所述費康聖經是被照明的拉丁聖經在巴黎的13年第三季度期間產生第世紀。除申命記,以賽亞書和哈該書外,每本聖經書和詩篇的主要部分均由顏色和金色的大歷史字母開頭。總共有79個現存的歷史首字母縮寫。序言的開頭具有較大的動物形態和葉狀縮寫。每章的開頭都有一個小小的開頭,以紅色和藍色的筆尖標記,或者以藍色和紅色的筆尖標記。

Fécamp聖經的一頁:Fécamp聖經是13世紀後期在巴黎製作的一本有啟發性的拉丁聖經。此頁面展示了引人注目的藍色和紅色蓬勃發展。

仿羅馬式繪畫和彩色玻璃

中世紀的繪畫包括精美的壁畫裝飾和精美的彩色玻璃。仿羅馬式繪畫和其他藝術形式深受拜占庭藝術和不列顛群島島嶼藝術的反古典能量的影響。這些元素在照明,繪畫和彩色玻璃上形成了高度創新和連貫的風格。

壁畫

仿羅馬式建築的寬大的牆壁表面和平坦彎曲的拱頂使自己得以精心製作壁畫和壁畫裝飾。不幸的是,許多早期的壁畫都被潮濕破壞了,在某些情況下,牆壁已經被重新粉刷和粉刷過。在英國,法國和荷蘭,宗教改革期間,這些圖片遭到了聖像破壞的系統破壞或粉飾。此後,在丹麥和其他地方,許多已被修復。在加泰羅尼亞(西班牙),有一場全國性的運動來保存此類壁畫,方法是將其轉移到巴塞羅那保存起來,保存在20世紀初,從而在加泰羅尼亞國家美術館獲得了壯觀的收藏。在其他國家,仿羅馬式壁畫遭受戰爭,忽視和時尚變化的困擾。

教堂彩繪裝飾的經典方案源自以前的例子,通常是馬賽克的。在後殿半圓頂的焦點上,它通常呈現either下的基督或曼陀羅登基並由四隻翼獸組成的救贖主基督,這是四隻福音傳教士的象徵。這些肖像圖像直接與當時的福音書鍍金覆蓋物或照明的例子進行了比較。如果聖母瑪利亞是教堂的守護神,她可能會在後殿取代基督。在後殿的牆壁上是聖徒和使徒,常常包括敘事場景。在聖所的拱門上,有使徒,先知或天啟的24名長者,朝著拱頂的基督半身像或他的象徵羔羊看。教堂中殿的北牆通常包含舊約的敘事場景,而南牆則專用於新約的場景。在西後牆是最後的審判,最高審判的是一位受審判的基督。

地下神殿的聖母子和瑪吉的崇拜:佩德雷特大師,西班牙阿普斯壁畫,約1100年,現在是迴廊。

仍然存在的最完整的計劃之一是法國的Saint-Savin-sur-Gartempe。中殿的長桶形拱頂為壁畫提供了絕佳的表面,並裝飾有舊約的場景,展示了創造,人類墮落等故事。這些畫作生動活潑地描繪了諾亞方舟,配上令人恐懼的figure頭和無數窗戶,透過它可以看到諾亞和他的家人在上層甲板上,鳥類在中層甲板上,以及成對的動物在下層甲板上。另一個場景顯示了法老的軍隊被紅海淹沒。該計劃擴展到教堂的其他地方,土窖中顯示了當地聖徒的the難,而後院則顯示了啟示錄。顏色範圍僅限於淺藍綠色,黃o石,紅褐色和黑色。

西班牙萊昂的聖伊西多羅:西班牙萊昂的聖伊西多羅的地穴

彩繪玻璃

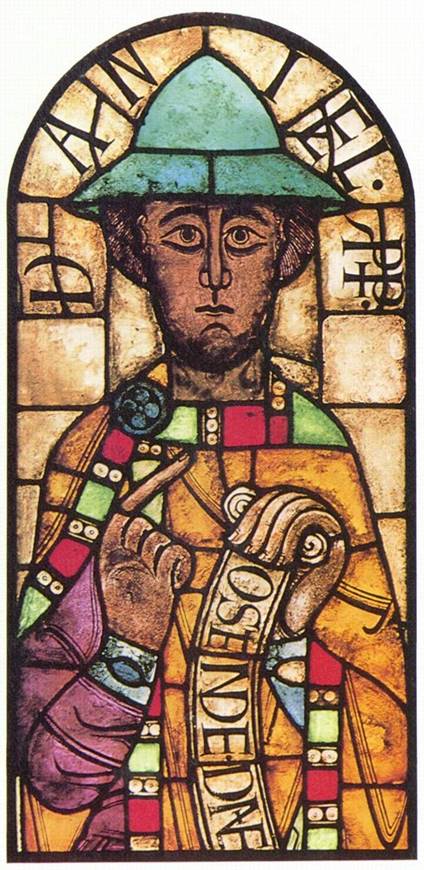

中世紀圖案的彩色玻璃的最老的已知片段似乎從10日期個世紀。最早的完整人物包括可追溯到11世紀後期的奧格斯堡的五個先知窗戶。這些數字雖然僵化和形式化,但在玻璃的圖形和功能使用方面都顯示出相當熟練的設計,表明他們的製造商對這種媒體非常熟悉。

玻璃工匠們慢於建築師從13世紀開始,改變自己的風格,這麼多玻璃製品基本上是仿羅馬風格。斯特拉斯堡大教堂(Strasbourg Cathedral)的大型雕像大約建於1200年,質量特別好。其中一些已移交給博物館,以進行保護和更好地觀看。其他特殊的彩色玻璃的例子可以在聖Kunibert教堂在科隆發現,圍繞1220所做的大部分法國宏偉的彩繪玻璃,包括沙特爾大教堂,日期從13著名的“傑西之樹”窗口個世紀。玻璃既昂貴又適應性很強,可以添加或重新排列,並且在哥特式風格的教堂重建時經常重複使用。

仿羅馬式彩繪玻璃:彩繪玻璃,十一世紀末奧格斯堡大教堂的先知丹尼爾。

諾曼底和英格蘭的仿羅馬

諾曼建築

諾曼建築風格(Norman Architecture)是羅馬式建築(Romanesque Architecture)的一個分支,興起於11世紀晚期並持續至12世紀,是諾曼人(Normans)征服英格蘭後在歐洲,特別是英格蘭、法國和義大利地區推廣的一種建築風格。這種風格結合了羅馬建築的傳統和諾曼人的工程技術,展現出厚重、莊嚴與功能性的特徵,主要用於宗教建築、城堡和其他防禦性建築。

諾曼建築以其堅固的結構和簡潔的設計聞名,厚重的牆壁和簡單的裝飾是其典型特徵。教堂和修道院是諾曼建築的核心代表,通常採用十字形平面設計,中殿高大寬敞,兩側有狹長的側廊。結構上廣泛使用半圓形拱券(Round Arches)和桶形拱頂(Barrel Vaults),這些設計既增強了建築的穩定性,又營造出莊嚴的空間感。例如,英國的杜倫大教堂(Durham Cathedral)是諾曼建築的經典之作,其內部採用了肋架拱頂(Ribbed Vault)的早期形式,大大提高了結構的支撐力,為後來哥特式建築的發展鋪平了道路。

諾曼建築的外觀通常以簡潔為主,強調水平和垂直線條,並以簡單的幾何裝飾為輔。建築的正立面通常設有高聳的鐘樓或塔樓,這些塔樓以其結構性和象徵性兼具的設計成為建築的視覺焦點。例如,諾曼底的卡昂聖三一教堂(Abbaye aux Dames)和聖斯蒂芬教堂(Abbaye aux Hommes)是法國諾曼建築的傑出代表,其高塔和對稱的立面體現了諾曼建築的力量與和諧。

諾曼建築的一個重要分支是防禦性建築,特別是城堡的建造。諾曼人征服英格蘭後,在全國範圍內修建了大量的城堡,用於鞏固統治和防禦外敵。諾曼城堡的核心結構是「主樓」(Keep),通常建於人工築起的土丘之上,周圍以壕溝和高牆保護。倫敦塔(Tower of London)的白塔(White Tower)是諾曼城堡的典型範例,其厚重的石牆、狹小的窗戶和堅固的結構展示了諾曼建築在防禦功能上的卓越成就。同樣,諾曼人在義大利南部修建的城堡如卡塞塔(Castel del Monte)也體現了這種實用與莊嚴結合的風格。

諾曼建築的內部裝飾相對簡樸,柱子、拱券和牆面的雕刻圖案多為幾何形狀或簡單的植物紋樣,表現出羅馬式建築的簡潔美學。這些雕刻大多用於柱頭和拱券的接合處,具有實用性和裝飾性。例如,杜倫大教堂內部的柱子裝飾有獨特的對角線和菱形雕刻,既增添了建築的美感,又突出了結構的穩定性。

諾曼建築的一個重要特色是其與地方傳統的結合。在義大利南部,諾曼建築融入了拜占庭和阿拉伯的藝術元素,例如西西里的蒙雷阿萊大教堂(Monreale Cathedral),其結構呈現諾曼風格,但內部裝飾則充滿拜占庭的金色馬賽克,描繪基督教的宗教圖像。同樣,在英格蘭,諾曼建築吸收了當地盎格魯-撒克遜建築的一些特徵,如木材結構與石材結合的技術。

諾曼建築不僅在宗教和防禦建築中留下深刻印記,也對歐洲中世紀建築的發展產生了深遠影響。它的結構創新和簡潔風格成為後來哥特式建築的重要基礎,而其功能性設計也反映了中世紀早期歐洲社會對穩定性與實用性的需求。通過對結構與裝飾的巧妙結合,諾曼建築在展現宗教信仰的同時,表現了中世紀建築的力量與莊嚴。

起源

仿羅馬式風格起源於諾曼底,並在西北歐特別是英國廣泛流行。確實,英國在仿羅馬式建築的發展中具有影響力,並且在倖存的例子中數量最多。大約在同一時間,諾曼王朝在西西里島統治,產生了獨特的變化,融合了拜占庭和薩拉森的影響。這種諾曼式建築風格也被稱為西西里仿羅馬式風格。

特徵與實例

諾曼底的建築

諾曼入侵者於911年到達塞納河河口。在下一世紀,諾曼男爵在土丘上建造了木材城堡,從而開始了莫特和貝利城堡的發展。他們還以弗蘭克斯的仿羅馬式風格製作了偉大的石頭教堂。到950年,他們正在建造石堆。諾曼人是歐洲旅行最頻繁的民族之一,因此受到各種各樣的文化影響,包括來自近東的文化影響,其中一些影響已融入他們的藝術和建築。他們詳細說明了早期基督教大教堂的計劃,使其縱向帶有側通道,後殿和帶有兩座塔的西立面。可以在始建於1063年的卡昂聖埃蒂安修道院中看到這一細節,該修道院為二十年後開始建造的大型英國大教堂樹立了典範。

聖埃蒂安 修道院:聖埃蒂安修道院是法國諾曼底卡昂市的一座本篤會修道院,前身是聖史蒂芬修道院。它由征服者威廉(William the conqueror)於1063年建立,是諾曼底最重要的仿羅馬式建築之一。

聖皮埃爾教堂是諾曼式建築的另一個典範。這座獻給聖彼得的羅馬天主教教堂位於諾曼底卡昂中心的聖皮埃爾廣場上。本大樓的建設乘早13之間發生日和16世紀世紀。尖塔在1944年被摧毀,此後被重建。教堂的東後殿由赫克托·索耶(Hector Sohier)在1518年至1545年之間建造。內部的合唱團和外部的後殿展示了一種體現從哥特式到文藝復興時期過渡的建築。哥特字母的欄杆,作為壯麗的一部分,沿著頂部。它的西門,塔尖的裝飾和彩色玻璃是使它成為魯昂教區最好的教堂之一的特徵。

英格蘭的諾曼建築

在英格蘭,諾曼貴族和主教甚至在1066年諾曼征服之前就產生了影響,而諾曼的影響影響了後期的盎格魯-撒克遜建築。悔者愛德華在諾曼底長大,1042年,他帶石匠為英格蘭第一座仿羅馬式建築威斯敏斯特大教堂工作。在1051年,他招募了諾曼騎士,他們建造了摩特(凸起的土方)城堡來防禦威爾士。諾曼人入侵英格蘭後,諾曼人迅速建造了更多的城堡和貝利城堡,並進行了一系列建築活動,建造了教堂,修道院和更複雜的設防,例如諾曼石製城堡。

這些建築物以簡單的幾何形狀顯示出巨大的比例。砌體僅裝飾有小的雕塑帶,可能用作盲目的拱廊。在首都和圓形門口的集中空間以及拱門下的鼓膜中可以看到約束性的裝飾。與尖銳的哥特式拱形相比,諾曼拱形是圓形的。諾曼裝飾線條是用幾何裝飾物雕刻或切割的,例如拱形周圍的人字形花紋(通常稱為“ Z字形裝飾線條”)。十字形教堂經常有深厚的堡壘和方形的交叉塔,這一直是英國教會建築的特色。大約在1083年,建造了數百個教區教堂,並建立了宏偉的英國大教堂。

聖皮埃爾教堂:聖皮埃爾教堂是諾曼式建築的典範。

引導力量,格洛斯特郡:與之字形造型的諾曼拱在引導力量,格洛斯特郡的教堂門口上方。

1174年,一場大火毀壞了坎特伯雷大教堂後,諾曼·梅森匠人介紹了新的哥特式建築。大約在1191年,威爾斯大教堂和林肯大教堂帶來了英國哥特式風格,而諾曼式建築則變得越來越謙虛,僅在地方城市建築中可見。

諾曼畫

諾曼繪畫與當時的其他仿羅馬式繪畫一樣,最好通過照明手稿,壁畫和彩色玻璃來展示。

背景:諾曼底人

諾曼人來自丹麥,冰島和挪威的北歐人突襲者,他們在10世紀和11世紀將自己的名字命名為法國北部的諾曼底。諾曼人獨特的文化和種族特徵在10世紀上半葉出現,並在隨後的幾個世紀中不斷發展。諾曼王朝對中世紀的歐洲產生了重大的政治,文化和軍事影響。在1066年諾曼入侵英格蘭之後,諾曼的文化和軍事影響力便從法國南傳到義大利,再北傳到英格蘭。

照明手稿

歐洲的1450年前造紙與印刷術尚未引進,因此宗教文獻、聖經都以羊皮手抄為主,因為費時且珍貴,因此大多加入許多插圖,甚至以泥金裝飾,因此稱為照明手稿。

在視覺藝術中,諾曼人沒有所征服的文化的豐富而獨特的傳統。然而,在公元11世紀初,公爵開始了一項教堂改革計劃,鼓勵對修道院的克魯尼科改革,並照顧知識分子的追求,特別是手抄本的興盛和丟失的手稿的補修彙編。參加諾曼藝術和獎助“修復”。主要修道院是聖米歇爾山、費康、朱米耶斯、貝克,聖瓦恩、聖埃夫魯和聖旺德里。這些手抄本中心與溫徹斯特學校有聯繫,後者將純粹的加洛林藝術傳統傳授給了諾曼底。從大約1090-1110年,諾曼底經歷了插圖手稿的黃金時代。

照亮手稿,其中的文本通過添加裝飾(例如,裝飾的縮寫,邊框(邊緣)和微型插圖)得到補充。仿羅馬式的照明集中在聖經和詩篇上,每本《聖經》的開頭都有一個歷史悠久的大寫字母開頭。詩篇中也照亮了主要的首字母縮寫。在這兩種情況下,更豪華的示例在亮麗的頁面中都有場景循環,有時每隔隔室中的每個頁面都有多個場景。尤其是聖經,通常有很大的一頁,有時被裝訂成不止一卷。

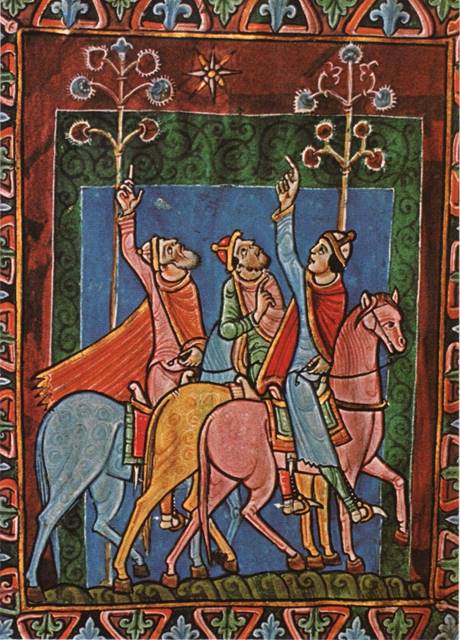

照明手稿,《聖奧爾本詩篇的三位賢士》,諾曼英格蘭,12世紀。:如上圖所示,仿羅馬式照明的典型焦點是聖經和詩篇。

壁畫

仿羅馬式時期的大牆面和平坦彎曲的拱頂非常適合諾曼底和其他諾曼底土地的壁畫裝飾。不幸的是,這些年來,許多早期的壁畫由於潮濕而被破壞,或者牆壁本身已經被重新粉刷和粉刷過。在諾曼底,宗教改革期間,這些圖片被系統地破壞或粉飾成聖像。

一個經典的教堂彩繪裝飾方案是,在後殿的半穹頂中,基督或救世主基督登上了曼陀羅,並由四隻有翼的野獸(四位福音傳教士的象徵)框住。 。如果聖母瑪利亞是教堂的奉獻者,她可以在這裡代替基督。在後殿的牆壁上是聖徒和使徒,常常包括敘事場景。在聖所的拱門上,有使徒,先知或24位“末日使者”的身影,望向拱頂頂部的基督半身像或他的象徵羔羊。教堂中殿的北牆包含舊約的敘事場景,而南牆則包含新約的場景。在西後牆是最後的審判,最高審判的是一位受審判的基督。

現有的最完整的方案之一是法國的Saint-Savin-sur-Gartempe。教堂中殿的長桶形拱頂為壁畫提供了絕佳的表面,並飾有舊約的場景。其中一幅生動地描繪了諾亞方舟,配上令人恐懼的頭顱和無數窗戶,透過它們可以看到諾亞及其家人在上層甲板,中層甲板上的鳥兒和下層甲板上的成對動物。另一個場景顯示了法老的軍隊被紅海淹沒。場景延伸到教堂的其他部分,隱窩中顯示了當地聖徒的罹難,納爾特克斯中的啟示錄和j基督。顏色範圍僅限於淺藍綠色,黃色,紅褐色和黑色。

彩繪玻璃

諾曼藝術的另一種重要形式是彩色玻璃。法國絕大部分的彩色玻璃,包括著名的沙特爾窗戶,都可以追溯到13世紀。自12世紀以來,幾乎沒有什麼大窗戶完好無損。其中之一是普瓦捷的受難日,其傑出的作品分為三個階段:最低的四葉形描繪聖彼得的難,最大的中央階段被釘十字架,而上半部分描繪曼陀羅在基督升天。被釘十字架的基督的身影已經顯示出哥特式曲線的暗示。這些窗戶的許多碎片都存放在博物館中,而英格蘭Twycross教堂的窗戶則由從法國大革命中獲救的重要法國面板組成。

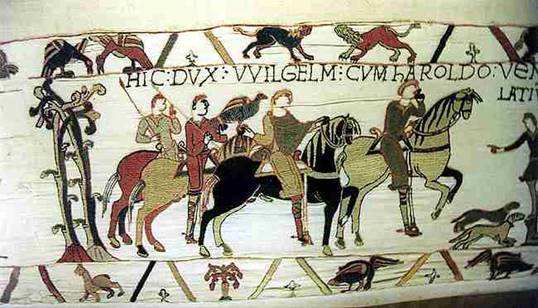

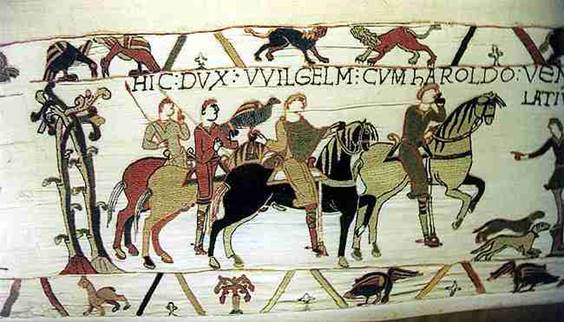

其他視覺藝術

從這一時期開始,許多藝術品得以倖存,主要是作為教堂的附屬物。諾曼·羅曼式刺繡最出名的是貝葉掛毯,這是一種長約70米(230英尺)的繡花布,描繪了導致諾曼征服英格蘭的事件。布上的圖像包括威廉,諾曼底公爵,英國國王哈羅德的加冕典禮和死亡,黑斯廷斯戰役甚至哈雷彗星的描繪。

貝葉掛毯:貝葉掛毯是一種繡花布,而不是實際的壁毯,它描繪了導致諾曼征服英格蘭的事件,這些事件涉及威廉,諾曼底公爵和哈羅德,韋塞克斯伯爵,後來的英格蘭國王,並最終在英格蘭黑斯廷斯戰役。

諾曼彩繪玻璃

彩色玻璃是整個法國和諾曼控制的英格蘭的諾曼帝國的重要藝術形式。在法國的勒芒,聖但尼和沙特爾大教堂以及英格蘭的坎特伯雷大教堂,許多12世紀的畫板都倖存下來。然而,法國絕大部分的彩色玻璃,包括著名的沙特爾窗戶,都可以追溯到13世紀。自12世紀以來,保持原狀的大窗戶幾乎沒有。

玻璃工匠的改變風格要比建築師慢,並且13世紀上半葉的許多諾曼彩色玻璃都可以認為是仿羅馬式的。來自法國斯特拉斯堡大教堂和科隆的聖庫尼伯特教堂的大約1200年左右的大型人物尤其出色。玻璃既昂貴又相當靈活(因為可以添加或重新佈置玻璃),並且在以哥特式風格重建教堂時經常重複使用。

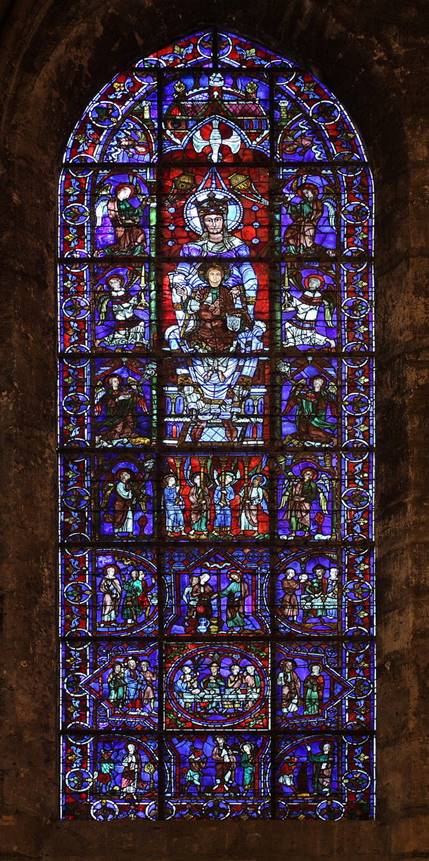

著名的例子-沙特爾大教堂

沙特爾大教堂,也稱為沙特爾聖母大教堂,是位於法國沙特爾的拉丁教會的中世紀天主教大教堂。當前的大教堂大多建於1194年至1250年之間。大教堂處於特殊的保存狀態,大部分原始彩色玻璃窗完好無損。沙特爾大教堂的最大特色也許就是其建築結構在一定程度上適應了彩色玻璃的需求。與早期設計相比,將三部分高程與外部支撐配合使用可允許使用更大的窗戶,尤其是在天窗處。那個時期的大多數大教堂的窗戶混合在一起,裝有普通或灰色玻璃窗,而窗戶裝有密集的彩色玻璃板。前者的亮度往往會降低後者的影響力和可讀性。在沙特爾,幾乎所有176扇窗戶都裝滿了同樣緻密的彩色玻璃,形成了一個相對黑暗但色彩豐富的內部,其中穿過無數敘事和象徵性窗戶的光線是主要的照明光源。

現在在沙特爾可見的大部分窗戶是在1205年至1240年之間製作和安裝的。但是,有四把柳葉刀保存了在1195年大火中倖存的12世紀仿羅馬式玻璃板。也許在沙特爾最著名的12世紀窗戶是所謂的巴黎圣母院(Notre-Dame de laBelle-Verrière),在南傳教士之後在合唱團的第一個海灣發現。該窗口實際上是一個複合窗口。上部顯示處女和孩子被崇拜天使包圍,其歷史可追溯至1180年,大概位於較早建築物的後殿中心。聖母被描繪成穿著一件藍色的長袍,正對著坐在寶座上,基督兒童坐在她的腿上,舉起他的手錶示祝福。這種成分被稱為Sedes sapientia(“智慧的寶座”),是基於隱窩中保存的著名邪教人物的。窗口的下部顯示了基督嬰兒時代的場景,其歷史可追溯至1225年左右的主要採光活動。

法國沙特爾大教堂的聖母院聖母院(約1180年和1225年) :聖母院的聖母院也許是沙特爾最著名的窗戶,描繪了聖母瑪利亞是智慧的寶座。

每個過道灣和唱詩班走動空間都包含一個大的拱形彩色玻璃窗,大約高8.1米,寬2.2米。窗戶是在1205年至1235年之間製成的,描繪了舊約和新約的故事以及聖徒的生平,以及分類週期和象徵性圖像,例如十二生肖和幾個月的勞動。大多數窗口由25–30個單獨的面板組成,這些面板在敘述中顯示出不同的情節。只有聖母百麗宮(Notre-Dame de laBelle-Verrière)包含由多個面板組成的較大圖像。

由於與觀眾之間的距離更大,所以天窗中的窗戶通常採用更簡單,更大膽的設計。大多數作品的上半部三分之二是聖徒或使徒的站立身影,下半部通常帶有一兩個簡化的敘事場景。不同於中殿拱廊和門廊中的下部窗戶(每個隔間由一個簡單的刺血針組成),天窗分別由一對玻璃窗和上方的板狀玫瑰窗組成。教堂中殿和中庭的神殿窗戶主要描繪了聖徒和舊約先知。合唱團中的人物描繪了法國國王和卡斯蒂爾國王以及直灣中的當地貴族成員,而半圓形後殿的窗戶則展示了那些預見到處女誕生的舊約先知,兩側的天使報喜,探視,和軸向窗口中的耶穌降生。大教堂還有三個大的玫瑰花窗:西邊的玫瑰花,北邊的玫瑰花和南邊的玫瑰花。

勒芒大教堂(Le Mans Cathedral):從南過道上看合唱團的北立面,顯示了三層玻璃窗和天窗。

南透明玫瑰窗,c.1221-30:沙特爾大教堂包含13世紀的三個玫瑰窗,包括這個南透明玫瑰窗。

勒芒大教堂

勒芒大教堂是位於法國勒芒的天主教大教堂。它的建造可追溯至6世紀至14世紀,儘管大教堂本身俱有許多法國哥特式元素,但其收藏著大量的仿羅馬式彩色玻璃。

勒芒(Le Mans)的中殿保留了畢曉普·紀堯姆(Bishop Guillaume)於12世紀中葉進行的重建中約20個彩色玻璃窗,但除其中一個外,其他所有玻璃窗均已從其原始位置移走。所有這些都在19世紀得到了廣泛的修復。西方的大窗戶描繪了勒芒(Le Mans)聖朱利安生活的場景,可追溯到1155年。朝中殿南通道西端的升天窗可追溯到1120年,使其成為現存的法國最古老的窗戶之一玻璃窗。

與早期的仿羅馬式窗戶不同,唱詩班上部的13世紀玻璃花窗是完整的。它呈現了各種場景,從舊約和新約,聖徒的生活以及聖母的各種奇蹟。這些窗戶因其多種多樣的藝術風格和不連貫的樣式而著稱(主題分佈沒有明顯的規律,並且重複了一些劇集,例如西奧菲勒斯的故事或布爾日的猶太男孩的奇蹟。在不同的窗口中)。輻射教堂的窗戶隨著時間的流逝變得不太好,並且大多數倖存的面板已經在軸向教堂中脫離上下文進行了重新組裝。

其他值得注意的例子

聖但尼大教堂(又稱聖但尼大教堂)是聖但尼市(現在是巴黎北郊)中的一座大型中世紀修道院教堂。大教堂保留了許多時期的彩色玻璃,最著名的是羅馬時代。

在英格蘭的坎特伯雷大教堂,諾曼的彩色玻璃圖像包括一個亞當挖的雕像和他的兒子塞思的一系列基督祖先雕像。亞當代表自然主義和生動活潑的寫照,而在塞思看來,長袍已被用來起到很好的裝飾作用,類似於當時最好的石雕。

普瓦捷的耶穌受難像是彩色玻璃圖像,可追溯到12世紀,位於法國普瓦捷的羅馬天主教大教堂中。這種非同尋常的構成經歷了三個階段:最低的階段包含描繪聖彼得the難的四葉形;最大的中央舞台是聖彼得被釘十字架。上層展示曼陀羅在基督升天。被釘十字架的基督的身影已經顯示出哥特式曲線的暗示。

貝葉掛毯

將近230英尺長的貝葉掛毯是仿羅馬式刺繡的最著名例子。貝葉掛毯是仿羅馬式建築最著名的例子。這款繡花布長約70米(230英尺),高50厘米(20英寸),描繪了諾曼征服英格蘭之前發生的事件。布上的圖像包括諾曼底公爵威廉的畫像;英國國王哈羅德的加冕典禮和死亡;黑斯廷斯戰役等。

掛毯由大約50個場景組成,這些場景上有拉丁titiuli或題字,並在亞麻上繡有彩色羊毛紗線。它可能是由諾曼底公爵威廉的同父異母兄弟奧多(Bishop Odo)委託,並於1070年代在英國製造,而不是巴約。每年1月在貝葉大教堂(Bayeux Cathedral)展出的時候,學者重新發現了這種吊架。該掛毯現在在法國諾曼底巴約的巴貝博物館博物館展出。

設計

Bayeux掛毯上的設計是繡花的,而不是編織的,因此從技術上講,它不是掛毯。掛毯可以看作是盎格魯-撒克遜藝術的最終作品,也是最著名的作品,儘管它是在諾曼征服英格蘭之後製作的,但是歷史學家們卻接受了它是牢固地按照盎格魯-撒克遜傳統創作的。儘管貝葉掛毯非常大,但這種掛毯裝飾了英格蘭的教堂和富裕的房屋。

該掛毯使用兩種針刺方法在平紋編織亞麻地面上的水手(羊毛紗線)中繡製:輪廓線或莖線跡(用於刻字)和圖形輪廓,以及用於圖形內部的沙發或躺臥作品。將長度在14到3米之間的九塊亞麻佈板繡製並縫製在一起,並在隨後的繡製中掩蓋了連接處。設計涉及一個寬闊的中央區域,頂部和底部裝飾邊框狹窄。後來的人們在許多地方修補了懸掛物,有些刺繡(特別是在最終場景中)已經過重新加工。

貝葉掛毯:莖縫合和鋪設工作的細節。

主要紗線顏色為赤土或赤褐色,藍綠色,暗金色,橄欖綠色和藍色,少量為深藍色,黑色和鼠尾草綠色。以後的修理工作採用淺黃色,橙色和淺綠色。掛毯的中央區域包含了大部分動作,有時這些動作會溢出邊界,以產生戲劇效果或留出更多空間進行描繪。事件被描繪成一連串由風格化樹木隔開的場景。但是,樹木並沒有始終如一地放置,並且沒有標記出最大的場景轉移(Harold的聽眾和Edward在回到英國後與Edward的葬禮場景之間)。

滴定度通常位於中央區域,但偶爾會使用頂部邊框。否則,邊界裝飾有鳥類,野獸和魚類,以及寓言,農業和狩獵的景象。這些不一定補充中央面板中的操作。哈雷彗星的照片出現在上部邊界(場景32),是該彗星的第一個已知描述。

貝葉掛毯:貝葉掛毯是一塊繡花布,而不是實際的壁毯,長約230英尺,描繪了導致諾曼底征服英格蘭的事件。

Opus Anglicanum,拉丁語,意為“盎格魯作品”,是指中世紀中世紀在英格蘭生產的精美針線活。刺繡品被用於宗教和世俗場合的服裝,富人的服裝和紋章掛毯。英格蘭早在諾曼底征服之前的盎格魯-撒克遜時期就以針線活聞名於世。但是,它是在13世紀和14世紀的盎格魯作品Anglicanum真正地興旺起來。

樣式

這項工作結合了絲綢,金色或銀色鍍金線,並在亞麻和後來的天鵝絨上製成。針線活用的圖案跟隨了當時其他藝術形式的趨勢,例如照明手稿和建築。一些圖案包括使用捲軸,螺旋和樹葉。繡花作品還描繪了國王和聖人的雕像以及在歐洲建築中流行的哥特式拱門。

工匠

倫敦是英國國歌劇的主要生產中心。雖然經常與某些修道院相關,但一群專業的男性手工藝人完成了大量工作。Broderers的敬拜公司是一個手工業協會,成立於1561年,代表這些工人。有證據表明該組織最早於1515年成立,但這些記錄丟失了。

使用

“盎格魯作品”Opus Anglicanum主要由遍布歐洲的流行奢侈品組成。例如,羅馬教皇馬丁四世在欣賞英國牧師的聖衣後訂購了定制的作品。隨著14世紀的進展,然而,對奢侈品的需求為資金向軍事開支重定向下降。結果,作品的風格被縮小了,這些作品的豐富性和敘事性大都喪失了。針線活被降為小貼花飾物,可以添加到衣服或掛毯上。

由於作品的微妙性質,幾乎沒有倖存的作品。一些隨著年齡的增長而被重新利用,而另一些則被其主人所掩埋。倖存下來的一件衣服是Butler-Bowdon家族擁有的一種應付方法或某種服裝。認為在一三三零年至1350年提出的,在巴特勒-伯頓寫應對是被切斷了用於重複使用,因為它是在19重構的片的一個例子個世紀。

巴特勒-波登·科普(Butler-Bowden Cope):這張照片是倖存下來的英國國歌的少數幾個例子之一。它於19世紀重建。