學院派藝術Academic Art

www.epa.url.tw 永續社

一、學院派的誕生與發展歷程

學院派藝術的誕生與發展過程深受歷史與文化背景的影響,特別是在法國的政治和社會結構下逐漸成形。學院派藝術起源於法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)的成立,該學院於1663年由法國國王路易十四在巴黎創立,其目的在於統一藝術風格並提高藝術的地位。在這個體系下,藝術創作被標準化,並以古典主義的美學規範作為基礎。法國皇家藝術學院的創立不僅是藝術教育的重大革新,也成為學院派藝術發展的核心力量,奠定了其藝術規範與思想的根基。

學院派藝術的核心理念受到古典主義影響,特別是古希臘和古羅馬藝術對形式和和諧的追求。它注重比例、對稱、解剖學的精準描繪以及敘事的清晰性。在這一體系下,藝術家被要求在技術上達到極高的水準,並遵循嚴格的創作流程。例如,在繪畫中,草稿設計、明暗處理以及對細節的重視是不可或缺的步驟。此外,學院派藝術極為重視故事性的呈現,通常選擇宗教、神話以及歷史題材作為創作主題,目的是為了啟迪觀眾,並傳達特定的道德或政治訊息。

隨著法國皇家藝術學院的影響擴大,學院派藝術逐漸形成了一種藝術生態系統。學院派藝術家參與學院展覽(Salon),這是當時最重要的藝術展示平台之一,也是藝術家獲得聲譽和經濟收入的主要途徑。在展覽中,作品的挑選和評審受到嚴格控制,往往由學院的評審委員決定,這使得學院派藝術的標準得以鞏固並延續。然而,這種封閉的機制也限制了創作的多樣性,對後來的藝術運動產生了深遠的影響。

學院派藝術的誕生還與當時的社會與政治背景密切相關。在17世紀的歐洲,專制政權的興起使得藝術成為權力象徵的重要手段,特別是在法國,藝術被用於展現國王的威嚴和國家的榮耀。路易十四的凡爾賽宮即是一個典型的例子,藝術家通過創作宏偉的壁畫和雕塑來彰顯王權的力量。同時,隨著啟蒙運動的發展,藝術逐漸從僅僅是宗教與王室的服務對象轉變為面向廣大社會階層的文化形式,學院派藝術在這一過程中扮演了重要角色。

學院派藝術在19世紀進一步發展,成為藝術教育和創作的主要指導原則。當時的歐洲,各國紛紛效仿法國,建立類似的藝術學院,例如英國的皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)以及俄羅斯的帝國藝術學院(Imperial Academy of Arts)。這些學院強調藝術技術的傳承與規範,並為學院派藝術的國際化奠定了基礎。學院派藝術的影響也從純粹的繪畫和雕塑拓展至建築與裝飾藝術,成為整個藝術體系的一部分。

然而,學院派藝術的發展歷程並非一帆風順,它在19世紀中葉遭遇了來自浪漫主義與印象派的挑戰。浪漫主義藝術家認為學院派過於注重形式,缺乏情感的表達,而印象派則批評其對寫實的過分強調限制了創作的自由性。這些新興的藝術運動對學院派藝術構成了巨大壓力,最終促使其走向式微。然而,即便如此,學院派藝術所建立的技術標準與教育體系依然深深影響著後來的藝術發展,成為現代藝術創作不可忽視的重要基石。

學院派藝術的誕生與發展歷程是一個複雜而豐富的故事,它不僅反映了藝術與社會的互動,也展現了文化與歷史在塑造藝術形式中的關鍵作用。通過深入探討其歷史背景和核心理念,可以更全面地理解學院派藝術如何在時間的長河中形成並演變,並對後世藝術產生了深遠的影響。

1.1 學院派藝術的定義與核心理念

學院派藝術(Academic Art)的定義主要圍繞其誕生背景與其藝術創作的規範性而展開。這一藝術流派源於17世紀由法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)制定的藝術教育與創作標準,目的是透過統一的規範和教育體系來確立藝術的專業性與高貴性。學院派藝術的核心理念基於古典主義,尤其是對古希臘與古羅馬藝術的推崇,並將其視為藝術創作的典範。學院派藝術的特色包括對形式美感的高度重視、對敘事結構的精心設計,以及對技術細節的極致追求,這些特質使其成為當時歐洲藝術界的重要指導原則。

學院派藝術的定義建立在幾個核心原則之上。首先,它將藝術視為一種高度專業化的學科,需要透過系統化的學習來掌握特定的技巧與知識。藝術家通常需要經歷長期的學院訓練,包括對素描、透視法、解剖學以及構圖技巧的學習,這些技能被視為創作成功的基礎。其次,學院派藝術強調藝術作品的敘事性,特別是選取具有歷史、宗教或神話背景的題材,並透過畫面表達深刻的道德或哲學意涵。這種敘事性不僅體現在繪畫與雕塑中,也對建築與裝飾藝術產生了重要影響。

學院派藝術的核心理念之一是對美學標準的追求,特別是比例與和諧的表現。受到古典美學的影響,學院派藝術家努力創造出符合「黃金比例」的作品,以展現自然與人造形式之間的完美平衡。例如,在繪畫中,人物的身體比例、面部表情與肢體動作通常經過精密設計,以達到視覺上的和諧與統一。同樣地,學院派雕塑強調對人體的精確描繪,藝術家經常研究人體解剖結構,以確保作品的真實性與美感兼具。

除了形式上的追求,學院派藝術的核心理念還包括對道德教育的重視。學院派藝術作品通常試圖通過視覺語言傳遞特定的價值觀,例如英雄主義、宗教虔誠或對歷史的尊崇。因此,學院派藝術的主題常常涉及古代神話、聖經故事或重大歷史事件,藝術家透過畫面講述這些故事,以啟發觀眾並喚起對特定價值觀的共鳴。例如,學院派畫家安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的作品中常見以古代神話為主題的畫作,而這些畫作不僅展現了人物的美學價值,也體現了對古典文化的讚頌與傳承。

學院派藝術的核心理念還包括對技術的極致追求,特別是在細節處理與光影效果上。學院派藝術家通常花費大量時間研究物體的表面質感、光影變化以及環境的細微特徵,力求在畫面中創造逼真的視覺效果。例如,在描繪皮膚的光澤、織物的褶皺或金屬的反光時,藝術家使用精細的筆觸和層層堆疊的顏料,模擬出極為寫實的效果。此外,學院派藝術的光影運用不僅服務於細節呈現,還用於強化畫面的情感氛圍與敘事意圖。

在藝術教育方面,學院派藝術建立了一整套系統化的學習過程,這些過程以嚴格的層級制度和評審標準為基礎。藝術學生通常需要從臨摹大師作品開始,逐步掌握基本技術,然後進入更高級的創作階段,例如創作「學院派習作」或參加學院展覽(Salon)。這種體系不僅培養了大量技術精湛的藝術家,也使得學院派藝術在歐洲藝術界占據主導地位,成為當時藝術創作的主流標準。

學院派藝術的定義與核心理念展現了藝術與文化的高度結合,它在強調形式美感與技術規範的同時,也承載了深刻的社會價值與文化意涵。透過對學院派藝術的深入理解,可以看到它如何在形式、敘事與教育方面形成一套完整的藝術體系,並對後世藝術發展產生持久的影響。

1.2 法國皇家藝術學院的建立

法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)的建立是17世紀歐洲藝術發展中的一個重要里程碑,它為學院派藝術的形成與繁榮奠定了堅實的基礎。該學院於1663年由法國國王路易十四在巴黎創立,當時的主要目的是透過建立一個專門機構來統一藝術標準、提升藝術的社會地位,並為國家服務。它的建立標誌著藝術不僅僅是一種個人的天賦表現,更是一門可以通過系統訓練掌握的學科,並逐漸形成一套規範的教育體系與審美標準。

法國皇家藝術學院的成立背景可追溯至17世紀法國的政治與文化環境。當時的法國處於路易十四的統治之下,他奉行君主專制,並強調國王的權威和國家的統一性。藝術被視為宣傳國王威望與鞏固國家形象的重要工具,因此需要一個機構來統籌規劃藝術的創作方向與風格。為此,路易十四任命他的首席建築師兼藝術顧問柯爾貝(Jean-Baptiste Colbert)負責籌備這一學院。柯爾貝希望通過皇家藝術學院實現藝術家專業化,並將藝術融入法國的國家文化策略中,這一理念成為學院成立的指導思想。

學院的組織架構與運作模式充分體現了其專業化與階層化的特點。學院由一個由藝術家組成的評議會負責管理,他們多半是當時具有重要影響力的畫家和雕塑家,例如勒布倫(Charles Le Brun),這位藝術家不僅是皇家藝術學院的創始成員之一,還擔任學院的首任院長。他的角色不僅是行政領導,同時也在藝術標準的制定與審美規範的確立中扮演關鍵角色。學院內部設有多個教學部門,包括繪畫、雕塑、建築和解剖學等,每個部門由資深藝術家負責指導學生,這種學科分工的設置使得藝術教育更具體系化和專業化。

皇家藝術學院的一個核心功能是舉辦學院展覽(Salon),這些展覽成為學院派藝術推廣的重要平台。參展的作品需要通過學院評審的層層篩選,這些作品不僅展示藝術家的技術能力,也反映了學院所倡導的藝術標準與審美風格。對於藝術家而言,參與學院展覽不僅是展示才華的機會,也是進入藝術市場和獲得贊助的重要途徑。學院的評審標準通常以古典主義為基礎,強調比例的精確、構圖的嚴謹以及敘事的清晰性,這些特質逐漸成為學院派藝術的標誌性特徵。

此外,法國皇家藝術學院的教育理念受到人文主義思想的影響,特別是對古代藝術和文藝復興時期藝術的推崇。學院要求學生從臨摹古典大師的作品開始學習,例如拉斐爾(Raphael)和米開朗基羅(Michelangelo)的作品,這被視為掌握藝術技巧的基礎。學生在掌握基本技能後,還需要學習解剖學和透視法,以便能夠精確地描繪人體結構和空間效果。這種以技術為核心的教育方式,使得學院培養出了一大批技術嫻熟且具備古典美學修養的藝術家,他們的作品成為學院派藝術的典範。

皇家藝術學院的建立對法國以及整個歐洲的藝術發展產生了深遠影響。首先,它為藝術家提供了一個專業化的學習環境和發展平台,使得藝術逐漸從手工藝的範疇中獨立出來,成為一門具有理論基礎和技術規範的專業學科。其次,學院派藝術透過其嚴謹的教育與展覽體系,奠定了17至19世紀歐洲藝術的主流風格,特別是在繪畫與雕塑領域。此外,皇家藝術學院的成功經驗也啟發了其他歐洲國家建立類似的藝術學院,例如英國皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)和俄羅斯帝國藝術學院(Imperial Academy of Arts),這進一步促進了學院派藝術在國際上的傳播與發展。

法國皇家藝術學院的建立不僅是一個機構的誕生,更是一種藝術體系的奠基。它通過對藝術教育與創作的標準化,使藝術在技術層面和審美層次上達到新的高度,並以其規範和理念塑造了學院派藝術的特質,使其成為歐洲藝術史上一個重要的篇章。

1.3 學院派藝術的歷史背景

學院派藝術的歷史背景深深植根於歐洲17世紀至19世紀的社會、政治與文化環境之中,其興起與發展與當時的君主專制、啟蒙思想以及工業革命等多重因素密切相關。理解學院派藝術的歷史背景,有助於我們把握它在歐洲藝術史中的地位及其所承載的社會功能。

17世紀是學院派藝術萌芽的關鍵時期,這一時期的歐洲正處於君主專制的高峰,特別是法國路易十四時代,他被譽為「太陽王」,在其統治下,藝術被視為展現王權威嚴與國家榮耀的重要手段。法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)的成立正是在這樣的背景下進行,該機構的建立旨在將藝術納入國家治理的框架之中,使藝術家服務於國家的政治目標。路易十四通過委託藝術家創作大型壁畫、雕塑以及建築裝飾,來彰顯他的統治權威,這些作品往往以古典主義為基礎,並強調宏偉、和諧與秩序感,這種藝術風格逐漸成為學院派藝術的標誌。

在此基礎上,學院派藝術的審美標準與教育體系逐漸形成。古典主義作為學院派藝術的重要來源之一,特別強調從古希臘與古羅馬藝術中汲取靈感,這些藝術形式中的對稱性、比例和理性化特徵深受推崇。同時,文藝復興時期的藝術思想對學院派藝術的影響也不可忽視,例如拉斐爾(Raphael)和米開朗基羅(Michelangelo)等大師的作品被視為學院派藝術家學習的典範。在這樣的文化傳承下,藝術的教育與創作被賦予了高度的規範性,藝術家不僅需要掌握精湛的技術,還需遵循特定的美學原則。

18世紀的啟蒙運動對學院派藝術的發展起到了推動作用。啟蒙思想強調理性與秩序,這與學院派藝術所追求的古典美學高度契合。在這一時期,藝術被認為是一種理性思維的體現,通過形式上的和諧與敘事內容上的啟發性,來教化大眾並傳達正統價值觀。此時的學院派藝術不僅是一種審美活動,更承擔著教育與宣傳的功能。例如,許多學院派藝術作品以宗教、歷史或神話為題材,這些題材的選擇不僅是藝術家的創作意圖,也是學院審美標準的一部分。

然而,隨著時間的推移,19世紀的工業革命與社會變遷對學院派藝術的發展產生了顯著影響。工業革命帶來的城市化進程使得歐洲的社會結構發生了深刻變化,藝術的受眾不再局限於貴族與上層階級,中產階級的興起使藝術市場逐漸擴大,藝術的內容與形式也隨之多樣化。然而,學院派藝術因其強調傳統與規範,逐漸被認為與這一快速變遷的時代脫節。此外,浪漫主義與印象派的興起對學院派藝術的挑戰尤為明顯。浪漫主義藝術家批評學院派藝術過於拘泥於形式,缺乏真實的情感表達,而印象派則對其寫實技法與固定主題提出了新的對立觀點。

儘管如此,學院派藝術在19世紀的影響力依然不可小覷。當時的歐洲各國紛紛建立藝術學院,效仿法國皇家藝術學院的模式,例如英國的皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)和俄羅斯的帝國藝術學院(Imperial Academy of Arts),這些機構成為學院派藝術的國際化載體。同時,學院派藝術在建築與雕塑領域的應用也十分廣泛,許多公共建築與紀念碑的設計均受到學院派美學的影響,成為城市景觀的一部分。

學院派藝術的歷史背景是一個交織著政治權力、文化傳承與社會變遷的複雜圖景。在這一背景下,學院派藝術不僅僅是一種藝術流派,更是一種文化現象,反映了歐洲社會在數個世紀中對藝術功能與價值的理解與定位。從君主專制到啟蒙思想,再到工業革命帶來的挑戰,學院派藝術在時代的變遷中發展壯大,並形成了自身的獨特特徵與深遠影響。

1.4 古典主義與學院派的關係

古典主義與學院派藝術的關係可謂密不可分,古典主義的理念構成了學院派藝術的核心基礎,也成為其審美標準與技術規範的重要來源。學院派藝術是17至19世紀歐洲藝術發展中的重要流派,而古典主義則作為其理論根基,深刻影響了學院派藝術的表現形式與創作精神。兩者之間的關係,不僅體現在形式和技法的繼承上,更在於價值觀、文化意涵及藝術功能的融匯與延展。

古典主義的藝術理念起源於古希臘與古羅馬時期,這一時期的藝術以理性、和諧、比例為核心,追求形式與內涵的完美統一。文藝復興時期的藝術家重新發掘並復興了古典美學,使之成為歐洲藝術文化的重要傳統,這種傳統延續至17世紀並為學院派藝術提供了思想依據。學院派藝術在形成之初便以古典主義為美學標準,並將其作為藝術教育和創作的指導原則。特別是在法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)的課程設置與評審標準中,古典主義的影響無處不在。學院要求學生臨摹古典大師的作品,如拉斐爾(Raphael)和米開朗基羅(Michelangelo)的經典畫作,這些作品被視為學習藝術技法與審美標準的最高典範。

學院派藝術對古典主義的繼承主要表現在形式和技法的高度規範化上。首先,學院派藝術注重對比例和和諧的追求,這種美學理念直接來源於古希臘的數學美學與古羅馬建築的嚴格規範。在繪畫中,人物的比例、構圖的結構以及色彩的層次,均受到古典美學的深刻影響。例如,學院派藝術家安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的畫作以其完美的比例與細緻的筆觸著稱,充分體現了古典主義對形式美感的要求。其次,學院派藝術重視技術的精湛與表現的精確性,這與古典主義強調的理性精神相一致。無論是繪畫中的透視法與解剖學,還是雕塑中的細節刻畫與材質處理,學院派藝術家都力求達到古典時期藝術家所追求的真實性與技術完美。

在敘事與主題選擇上,學院派藝術也深受古典主義的啟發。古典主義以表現神話、歷史和宗教題材為主,這些題材通常具有強烈的教育性與道德訓誨功能。學院派藝術延續了這一傳統,通過宏大的場景、英雄式的人物以及富有寓意的故事來傳遞正統價值觀。例如,學院派藝術家傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)的作品常常描繪古代羅馬的歷史場景,這些畫作不僅再現了歷史事件的細節,還通過藝術的形式強化了歷史的神聖性與觀眾對古典文化的敬畏。

古典主義與學院派的關係還體現在藝術功能的定位上。古典主義認為藝術應該服務於社會,具備教育性與啟發性,而不僅僅是娛樂性的表現。學院派藝術承襲了這一觀點,認為藝術的價值不僅在於美的表現,更在於其社會功能。因此,學院派藝術常以高貴、莊嚴的形式呈現道德、宗教或政治信息,這種創作導向使得學院派藝術成為17至19世紀歐洲主流藝術的象徵。

然而,學院派藝術對古典主義的繼承並非簡單的復製,而是帶有其時代特徵的再創造。學院派藝術結合了古典主義的審美理想與當時社會的需求,特別是在君主專制和啟蒙運動的背景下,藝術被賦予了更多的政治與教育功能。例如,路易十四時期的學院派藝術作品,通過對古典元素的強調來彰顯國王的權威與國家的榮耀;而啟蒙運動期間的學院派藝術,則通過古典主義的形式來傳遞理性與科學的思想,這使得學院派藝術在不同歷史時期展現出不同的文化內涵。

學院派藝術與古典主義的關係是一個雙向的互動過程。學院派藝術的形成離不開古典主義的影響,而古典主義的持續傳承與發展也因學院派藝術的推廣而得以鞏固。兩者的結合不僅使古典美學在歐洲藝術中延續了數個世紀,也使學院派藝術成為藝術教育與創作的主流模式。通過對古典主義的繼承與創新,學院派藝術不僅為歐洲藝術注入了穩定的傳統力量,也為後來的藝術運動提供了重要的參照與反思空間。

1.5 學院派藝術的國際影響

學院派藝術在17至19世紀間成為歐洲藝術的主流風格,隨著殖民主義、文化交流以及藝術教育體系的擴展,其影響力逐漸超越法國本土,延伸至歐洲其他地區以及北美洲、拉丁美洲和亞洲等地。學院派藝術不僅通過美術學院的建立和教育體系的輸出傳播其美學理念與技術規範,還通過其在國際藝術市場和展覽中的主導地位塑造了世界各地的藝術發展。

學院派藝術的國際影響首先體現在藝術教育體系的普及上。法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)所建立的學術標準和教育模式,成為許多國家效仿的對象。在英國,皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)於1768年成立,並以法國學院的體系為藍本,強調技術訓練、古典主義的學習以及對繪畫、雕塑和建築的系統教育。同樣地,在俄羅斯,帝國藝術學院(Imperial Academy of Arts)於1757年成立,旨在培養能夠服務於國家需求的藝術家,其教學計劃與法國模式高度相似,包括對古代和文藝復興時期藝術的臨摹訓練以及對歷史題材的重視。這些機構的建立促進了學院派藝術在歐洲不同地區的傳播,並使其成為19世紀歐洲藝術教育的統一標準。

在北美洲,特別是在美國,學院派藝術的影響力同樣顯著。19世紀初期,美國的藝術家和學生紛紛前往巴黎學習,在法國的美術學院中接受正統的學院派訓練。例如,許多美國藝術家在巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)學習,這些藝術家回國後將學院派的技術和美學帶回美國,並影響了美國藝術的發展。學院派風格的作品在美國得到了廣泛接受,尤其是在歷史畫和肖像畫領域,成為19世紀美國藝術的主流風格。同時,美國的一些藝術學院,如紐約藝術學生聯盟(Art Students League of New York),也受到了法國學院體系的影響,進一步推動了學院派藝術在北美的發展。

在拉丁美洲,學院派藝術的影響主要體現在殖民時期的文化傳播中。隨著西班牙和葡萄牙殖民者的到來,歐洲的藝術風格被帶入拉丁美洲,學院派藝術成為當地藝術教育的重要內容。19世紀中期,許多拉丁美洲國家建立了國立藝術學院,例如墨西哥的聖卡洛斯學院(Academia de San Carlos)和巴西的皇家藝術學院(Academia Imperial de Belas Artes),這些學院以學院派的教育模式為基礎,培養了一大批具有學院派風格的藝術家。他們的作品往往融合了學院派的技術規範與當地的文化元素,成為拉丁美洲藝術的重要組成部分。

在亞洲,學院派藝術的影響主要通過殖民與文化交流的途徑傳播。19世紀末至20世紀初,隨著歐洲列強在亞洲的殖民擴張,歐洲的藝術教育模式被引入亞洲。例如,在日本,明治維新期間政府積極推行西化政策,引入了包括學院派藝術在內的西方藝術教育體系。東京藝術學校(今東京藝術大學)於1887年成立,學院派藝術成為其主要教學內容之一。類似地,在印度,英國殖民政府建立了加爾各答美術學院(Government College of Art & Craft, Kolkata),學院派藝術在當地得到了傳播。此外,中國的藝術改革運動中,學院派藝術也佔據了一席之地,例如20世紀初成立的上海美術專科學校,採用了西方學院派的教學模式,培養了一批在技巧上精益求精的藝術家。

除了教育體系,學院派藝術還通過國際展覽和藝術市場擴展其影響力。19世紀的世界博覽會(World Exposition)成為展示學院派藝術的主要平台。例如,巴黎世博會上的法國學院派作品往往成為展覽的焦點,吸引來自世界各地的觀眾和買家,這些作品的技術精湛和主題宏大贏得了廣泛讚譽。通過這些國際性活動,學院派藝術的風格和理念被介紹到不同文化背景的國家,並成為當地藝術家模仿與學習的對象。

學院派藝術的國際影響還體現在其對建築與城市規劃的貢獻上。學院派藝術的建築風格,例如巴黎高等美術學院風格(Beaux-Arts Style),廣泛應用於世界各地的公共建築與紀念性建築。這些建築通常體現出對古典對稱、比例以及裝飾細節的重視,成為19世紀末至20世紀初城市建設的重要特徵。例如,美國的許多公共建築,如紐約公共圖書館和舊金山市政廳,均受到巴黎高等美術學院風格的影響。

學院派藝術憑藉其規範的教育體系、技術上的精準性以及對古典文化的強調,成為歐洲乃至世界藝術發展的重要組成部分。它的國際影響不僅塑造了19世紀的藝術風貌,也為後世藝術的多樣化發展提供了基礎。透過藝術教育、國際展覽與文化交流,學院派藝術成為全球藝術文化中不可忽視的力量,對不同地域和文化的藝術產生了深遠的影響。

二、學院派的風格與技法

學院派藝術的風格特徵與技法是其在17至19世紀歐洲藝術史中占據重要地位的主要原因之一。它以高度規範化和對細節的精確追求著稱,並結合了古典主義的審美原則與嚴謹的創作程序,成為藝術家學習與創作的典範。學院派藝術的特徵不僅體現在其對形式與技術的追求上,還反映在主題的選擇、構圖的設計以及光影效果的處理中,這些特徵共同構築了其獨特的藝術面貌。

學院派藝術的第一個重要特徵是對形式美感的高度重視。學院派繼承了古典主義對比例、對稱和和諧的推崇,並將這些理念應用於繪畫、雕塑和建築等各種藝術形式。人物比例的精確性是學院派藝術的關鍵之一,藝術家通常通過詳細的解剖學研究來確保對人體結構的正確表現。例如,學院派藝術家安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)對人體的描繪展現了完美的比例和平滑的線條,他的作品如《大宮女》(La Grande Odalisque)充分體現了學院派對人體美的極致追求。同時,構圖的嚴謹性也是學院派藝術的一大特徵,畫面中的每個元素都經過精心安排,以達到視覺上的平衡與整體感。

光影效果的處理是學院派藝術的另一個顯著特徵,這種技法被用來增強畫面的立體感和戲劇性。藝術家常運用明暗對比(chiaroscuro)來塑造形體,使畫面中的人物和物體呈現出真實感與空間感。這一技法源自文藝復興時期的大師,如卡拉瓦喬(Caravaggio),但在學院派藝術中得到了更為規範化的應用。學院派畫家在光影運用上通常更加細膩,注重光源的方向性和漸層過渡的自然感。例如,傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)的歷史畫常以精確的光影效果來突顯場景的深度與情感,讓觀者彷彿置身於歷史事件之中。

敘事性是學院派藝術的一個核心特徵,這一流派的作品往往以歷史、神話或宗教題材為主,通過畫面傳遞明確的故事情節與道德價值。學院派藝術家在敘事中強調清晰的情節表達與角色的情感呈現,這需要藝術家在構圖設計與人物動態上具備高超的能力。例如,達維特(Jacques-Louis David)的代表作《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)便是一個典型的學院派敘事畫作,畫面中的人物動作、表情和姿態共同構成了一個充滿戲劇性的場景,同時傳遞了忠誠與犧牲的價值觀。

學院派藝術還特別注重技術上的精準性與細節的表現。藝術家通常採用層層堆疊的顏料技法來呈現物體的質感與光澤,例如布料的柔軟度、金屬的反光效果或皮膚的光滑感。這種技法需要長時間的創作過程,從起稿到完成,每一步都精益求精。雕塑作品中,學院派藝術家也展現了對細節的極致追求,他們精心刻畫肌肉的線條、衣物的褶皺和表情的微妙變化,使作品呈現出高度的真實感與生命力。

學院派藝術的技法中還包括透視法(perspective)的應用,這種技法源自文藝復興時期,但在學院派藝術中被進一步完善。透視法的運用不僅用於表現空間的深度,還用於強調畫面主題的重要性。例如,在某些歷史畫中,畫面的中心位置通常是最重要的角色或場景,周圍的透視線條則引導觀者的視線集中於此,從而增強畫面的視覺衝擊力。

色彩的使用在學院派藝術中也具有特定的規範。學院派藝術家偏好使用飽和度較低的色調來表現莊重與典雅的氛圍,並通過色彩的對比與層次感來增強畫面的立體效果。與印象派後來注重光線瞬息萬變的表現不同,學院派的色彩運用更強調穩定性與統一性,這使得作品在形式上更具永恆感。

在建築方面,學院派藝術延續了古典主義的原則,特別是在比例、對稱性和裝飾細節上展現了極高的規範性。巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)風格的建築是學院派技法的一個典型代表,這種風格的建築通常具有雄偉的立面設計、精緻的雕飾和高度對稱的佈局。例如,美國紐約公共圖書館和舊金山市政廳的設計均受到了巴黎高等美術學院風格的啟發,成為學院派建築的經典範例。

學院派藝術的風格特徵與技法共同構成了一個高度規範化的藝術體系,這種體系在17至19世紀的歐洲藝術中發揮了重要作用。無論是在繪畫、雕塑還是建築中,學院派藝術都以其嚴謹的技術要求和對形式美感的追求,塑造了當時藝術的主流風貌。透過對細節的極致處理、光影的精確運用以及敘事的清晰呈現,學院派藝術在形式與內容上實現了高度的統一,成為藝術史上一個不可忽視的流派。

2.1 重視繪畫的敘事性與構圖

學院派藝術的核心特徵之一是對繪畫敘事性與構圖的高度重視,這一特徵反映了學院派對藝術教育與創作規範的強調。敘事性與構圖不僅是學院派繪畫的技術要求,更是一種審美價值與文化內涵的展現。在學院派藝術中,畫作不僅是對視覺美的追求,更是一種對歷史、神話與宗教故事的重現與詮釋,構圖則成為傳遞這些故事情節與價值觀的關鍵手段。

學院派藝術的敘事性主要表現在題材的選擇上。學院派藝術家通常選擇具有道德教育意義或啟迪價值的題材,例如宗教故事、古典神話以及歷史事件,這些題材的選擇不僅反映了學院派對傳統文化的尊重,也體現了其服務於社會與國家目標的功能。在畫作中,故事的情節往往被清晰地呈現,每個角色的動作與表情都經過仔細設計,以便於觀眾理解整體情境。例如,達維特(Jacques-Louis David)的《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)就以其鮮明的敘事性而聞名。畫作講述了荷拉斯兄弟為了家族榮耀而發誓作戰的場景,透過人物的動作與情緒表達,將忠誠與犧牲的價值觀傳遞給觀者。

為了實現敘事的清晰性與情感表達,學院派藝術對構圖的設計提出了極高的要求。構圖不僅是畫面的視覺結構,更是敘事的基礎。學院派畫家在創作過程中,通常會先進行大量的草圖與設計,確保畫面中的每個元素都能協調運作。這些元素包括人物的安排、視覺焦點的設定以及背景的細節處理。學院派藝術家的構圖特別重視視覺的平衡與和諧,這種平衡常常通過對稱性與幾何結構來實現。例如,在《荷拉斯兄弟之誓》中,畫面以三個分區呈現:左側是舉劍宣誓的兄弟,中間是握劍的父親,右側是憂傷的女性,這樣的安排不僅強調了情感的對比,也使畫面呈現出穩定的結構美感。

視覺焦點的設定是學院派藝術構圖中的另一重要技法。畫家通常會通過光影對比、色彩運用以及透視法來引導觀者的目光集中於畫面的主題。例如,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的《路易十三的誓願》(The Vow of Louis XIII)中,畫面的中心被明亮的光源照亮,突顯了聖母與聖子的形象,而周圍的較暗部分則進一步增強了主題的視覺衝擊力。這種技法不僅強化了畫作的敘事性,也提升了其情感感染力。

在人物安排上,學院派藝術常以舞台化的方式呈現角色,這使得畫面如同一場凝固的戲劇,每個角色都扮演著特定的敘事功能。人物的動作、表情與姿態經過精心設計,既符合敘事需求,也展現了畫家的技術能力。例如,傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)的歷史畫中,人物的站位與互動關係往往模仿古典雕塑的形式,使畫面充滿戲劇性與視覺張力。

背景的設計在學院派繪畫的敘事性中也扮演了重要角色。背景並非單純的裝飾,而是故事情節的重要補充。畫家通過背景的細節,如建築、風景或道具,來為畫面的敘事提供更多的訊息。例如,學院派畫作中的歷史場景通常會在背景加入具有時代特徵的建築或服飾,這些元素有助於強化故事的歷史真實感。同時,背景的處理還有助於營造畫面的情感氛圍,特別是在光影與色彩的配合下,觀者能更深入地體會畫作的情感內涵。

學院派藝術對敘事性與構圖的重視還體現在教育功能上。在學院派的藝術教育體系中,學生被要求學習如何通過構圖來傳遞故事與價值觀,這是學院評審標準中的重要一環。學生在創作學院習作時,通常需要選擇一個經典的敘事題材,並通過精確的構圖來表達主題。這種訓練不僅提升了學生的技術能力,也使他們深刻理解了構圖在藝術創作中的重要性。

敘事性與構圖在學院派藝術中具有無可取代的地位,這一特徵不僅體現了學院派對藝術規範與技術的追求,也反映了其對藝術社會功能的高度重視。學院派繪畫通過精心設計的構圖與清晰的敘事,不僅成為視覺藝術的一部分,也成為當時社會教育與文化傳播的重要工具。這種強調敘事性與構圖的傳統,對後來的藝術運動與創作實踐產生了深遠的影響。

2.2 解剖學與人體美的精確描繪

學院派藝術對解剖學與人體美的精確描繪是其藝術創作中的核心要素之一,這種對人體表現的高度重視源於古希臘與古羅馬藝術的傳統,並在文藝復興時期得到了進一步的發展。學院派藝術家繼承並發揚了這一傳統,通過深入研究解剖學與人體結構,追求形式上的完美比例與真實感,從而展現出人體的自然之美與理想之美。這種對人體的精確描繪既是技術能力的體現,也是學院派藝術審美理念的核心表現。

解剖學研究在學院派藝術中的重要性首先體現在其教育體系中。學院派藝術要求學生掌握人體的內在結構,特別是骨骼與肌肉的運作原理,這是進行精確描繪的基礎。為此,許多藝術學院開設了解剖學課程,並安排學生觀察與臨摹人體解剖模型或參加解剖實驗。例如,法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)在其課程設置中將解剖學作為必修課程,學生需要學習如何理解人體的比例、運動與形態,以便在創作中能夠精準地再現人體結構。

學院派藝術對人體的描繪不僅強調解剖學的精確性,還注重展現人體的自然之美與理想化特質。自然之美是指藝術家在作品中忠實再現人體的形態與結構,包括肌肉的張力、關節的運動以及皮膚的質感。例如,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的作品展現了對人體自然之美的極致追求,他的細緻筆觸與平滑線條使人物呈現出栩栩如生的視覺效果。同時,學院派藝術家也追求人體的理想化表現,即通過誇大或調整人體的某些特徵來達到完美的視覺效果。例如,在某些神話與宗教題材的作品中,人物的比例被精心設計,以彰顯力量、優雅或神聖性,這種理想化處理使得畫面更加具有感染力與藝術價值。

學院派藝術中對人體美的呈現還體現在對動態表現的強調上。人體的動態通常通過姿態與肢體的運動來展現,這要求藝術家具備對人體結構與動作細節的深刻理解。例如,在達維特(Jacques-Louis David)的作品《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)中,畫家精確描繪了人物的動作與肌肉張力,使得畫面中的情感張力與敘事效果達到高度統一。這種對動態的表現需要藝術家結合解剖學知識與藝術創作技巧,以確保作品的真實感與視覺震撼力。

除了靜態與動態的描繪,學院派藝術對人體細節的刻畫也展現了其高超的技術水平。皮膚的光澤、肌肉的紋理以及血管的分布等細節在學院派畫作中往往被細膩地呈現,這些細節不僅增強了畫面的真實感,也使觀者能夠更加深入地感受人體之美。例如,威廉·布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的作品以其對人體細節的極致描繪而聞名,他的畫作展現了肌膚的透明感與柔和的光影變化,使得人物充滿了生命力與感性美。

學院派藝術對人體美的描繪還體現在其對理想比例的運用上。這種比例理念源於古希臘的黃金比例理論,並在文藝復興時期得到復興。學院派藝術家通過研究古典雕塑與文藝復興大師的作品,掌握了這一理論並將其應用於創作中。例如,學院派作品中的人物通常具有修長的四肢與對稱的面部比例,這種設計不僅符合視覺美感,也傳遞出一種和諧與完美的意境。

學院派藝術對解剖學與人體描繪的重視還延伸至雕塑領域。在學院派雕塑中,藝術家通過對大理石、青銅等材質的精細處理,展現出人體的質感與動態。無論是肌肉的紋理還是衣物的褶皺,學院派雕塑家都以高度精確的技術再現了人體的美感。例如,法國學院派雕塑家尚-巴蒂斯特·卡爾波(Jean-Baptiste Carpeaux)的作品《舞蹈》(La Danse)以其生動的動態與細膩的雕刻技巧,成為學院派雕塑的經典之作。

學院派藝術中對解剖學與人體美的精確描繪,除了技術上的成就外,也具有深刻的文化意涵。這種描繪方式不僅是對自然與科學的致敬,也承載了對人類自身的讚美與尊重。在學院派藝術家看來,人體的美是自然界最完美的表現之一,通過對人體的描繪,可以展現出人類精神與物質的高度和諧。這種觀念使得學院派藝術的作品具有超越時代的審美價值與文化意義,成為歐洲藝術史上的重要篇章。

2.3 色彩的層次與光影表現

學院派藝術以其對技術的極致追求而著稱,其中色彩的層次與光影的表現是其創作中的核心要素之一。這一技術特徵源於文藝復興與巴洛克藝術傳統,但在學院派藝術中發展成為更加嚴謹與細膩的表現方式。色彩的運用與光影的處理不僅是塑造畫面深度與情感的重要手段,也成為學院派藝術家用以展示其技術能力的標誌性特徵。學院派藝術通過層層堆疊的顏料技法、光源的精確設計以及對細節的高度重視,使得畫面具有高度的真實感與戲劇性。

學院派藝術在色彩層次的運用上展現出高度的技巧性與精密性。畫家通常採用層疊塗色技法(glazing),即在畫布上反覆塗抹多層半透明的顏料,以達到色彩的深度與質感。這種技法可以使畫面呈現出豐富的色彩變化和微妙的過渡效果。例如,威廉·布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的作品中,人物的皮膚經過層層疊加的顏料處理,呈現出一種近乎透明的光澤感,讓觀者能感受到血液在皮膚下流動的真實感。這種色彩的層次處理使學院派畫作在視覺效果上極具吸引力,同時也提升了畫面的整體細膩度與藝術價值。

除了技法的精湛,學院派藝術對色彩的選擇與搭配也極為講究。學院派畫家通常採用柔和而典雅的色調,以凸顯畫面的莊重與和諧。這種色彩運用既符合古典美學的要求,也使得畫作具有一種永恆的審美感。例如,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)在《瓦平松浴女》(La Grande Odalisque)中使用了柔和的藍色與象牙白色,突顯出畫中人物肌膚的細膩與光滑,同時營造出一種冷靜而高貴的氛圍。學院派藝術家還特別重視冷暖色調的對比,通過不同色彩之間的微妙協調來增強畫面的層次感與立體感。

光影的表現是學院派藝術中與色彩運用密不可分的另一重要技法。光影的處理不僅用於塑造形體與空間感,還是引導觀者視線與營造情感氛圍的關鍵手段。學院派藝術家常通過明暗對比(chiaroscuro)來突出畫面的主題與中心,這一技法源於文藝復興時期的卡拉瓦喬(Caravaggio),但在學院派藝術中得到了進一步的發展與完善。例如,傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)的歷史畫中,光源被精確地控制,以突出畫面中重要的角色或場景,同時使背景相對模糊,從而強化了畫面的視覺焦點與戲劇效果。

在學院派藝術中,光影的處理不僅限於局部,而是貫穿整個畫面。藝術家需要對光源的位置、強度以及方向進行詳細的設計,以確保畫面中的每一部分都能與整體光影效果相協調。例如,在達維特(Jacques-Louis David)的《馬拉之死》(The Death of Marat)中,畫家通過巧妙的光影安排,將觀眾的注意力集中在畫面中的馬拉身上,同時使周圍的細節逐漸消失於陰影之中,這種處理方式不僅突出了主題,還強化了畫作的情感張力與戲劇性。

學院派藝術對光影細節的處理尤其體現在對材質與質感的描繪上。無論是織物的柔軟、金屬的光澤還是皮膚的透明感,藝術家都能通過精確的光影表現來再現這些細節。例如,布格羅的作品中常見的絲綢衣物,其光影效果細膩而真實,通過高光與陰影的精確結合,使觀者能夠真切感受到材質的質感與柔韌。同時,學院派畫家還善於利用光影來塑造人物的立體感與情感表達,例如人物面部的光影變化常常被用來展現複雜的情緒與心理狀態。

在學院派的藝術教育體系中,光影與色彩的運用是學生訓練的重點內容。學生需要學習如何通過光影與色彩來塑造形體與空間,並使畫面具有統一的光照邏輯與視覺效果。他們經常臨摹經典畫作,以掌握大師對光影與色彩處理的技巧。同時,學院還會組織學生參加寫生課程,讓他們在真實的光線環境中觀察物體與人物的光影變化,從而提升其對自然光線的感知與表現能力。

學院派藝術對色彩層次與光影表現的高度重視,使其畫作在視覺上具有極高的真實感與藝術性。這種技法的精湛與規範,不僅展現了藝術家的技術能力,也反映了學院派藝術對形式美與內容表達的嚴謹追求。通過色彩與光影的巧妙運用,學院派藝術家能夠在畫面中構建出深邃的空間、真實的質感以及豐富的情感,這種高度統一的視覺效果成為學院派藝術的重要標誌,也奠定了其在藝術史上的地位。

2.4 複雜場景中的細節處理

學院派藝術以其對複雜場景中細節處理的卓越能力而聞名,其作品常常呈現出精緻而豐富的視覺效果。這種細膩的細節刻畫不僅是藝術家技術能力的體現,更是學院派藝術對嚴謹性與精確性的堅持。複雜場景中對細節的處理,包括人物的互動、物體的質感、背景的細緻描繪以及光影的精確設計等,這些元素共同構築了學院派畫作的藝術深度與視覺吸引力。

在學院派藝術中,對複雜場景的細節處理通常首先體現在人物的描繪上。這些畫作常包含多個角色,每個角色都有其特定的情緒表現、動作姿態和情節功能。學院派藝術家對每個人物的刻畫都追求精準,以確保其與整個場景的情感氛圍與敘事結構相一致。例如,達維特(Jacques-Louis David)的《薩賓婦女》(The Intervention of the Sabine Women)是一幅典型的複雜場景畫作,畫中呈現了多達十幾個人物,每個人的姿態、表情和服飾都精細描繪,無論是高舉武器的男性還是懇求和解的女性,他們的動作與情緒在畫面中被巧妙地融為一體,增強了畫面的戲劇性與敘事性。

其次,學院派藝術對物體質感的細緻刻畫在複雜場景中尤為突出。無論是金屬的光澤、布料的褶皺還是自然物體的紋理,藝術家都通過精確的筆觸與色彩運用來呈現這些細節。例如,在布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的作品中,絲綢、棉布和皮膚的質感被細膩地表現出來,透過層疊的顏料與光影的精細處理,使觀者能夠清晰感受到物體的觸感與材質的真實性。這種對細節的執著,使得學院派藝術能夠在複雜場景中展現出極高的真實感與視覺說服力。

背景的描繪是學院派藝術在處理複雜場景時不可忽視的一個重要部分。背景不僅是畫面的空間延伸,還承載著豐富的敘事與情感信息。例如,學院派藝術家會通過建築物、自然景觀或裝飾性元素的細節描繪,來強化畫面的歷史氛圍或情節背景。傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)的作品《競技場上的基督徒》(The Christian Martyrs’ Last Prayer)中,背景的羅馬競技場被細緻刻畫,每一塊石頭、每一道拱門都反映了藝術家對場景真實性的追求,這種處理方式不僅增強了畫面的現實感,也讓觀者對故事情境有更深刻的感知。

在處理複雜場景中的細節時,學院派藝術對光影的運用也發揮了至關重要的作用。光影的精確設計不僅能夠強調畫面中的主要角色或物體,還能通過對次要元素的處理來增強畫面的深度與層次感。例如,藝術家通過明暗對比(chiaroscuro)和反光效果,來塑造出立體的空間感,使觀者的視線自然地流動於畫面之中。例如,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的畫作中,人物與背景之間的光影處理展現出層次分明的效果,使得複雜的場景得以保持整體上的和諧與視覺吸引力。

學院派藝術對細節的重視還延伸至對畫面中次要元素的刻畫,例如裝飾物、道具或環境中的小物件。這些元素雖然並非畫面的焦點,但通過細膩的描繪,能夠增強場景的真實感與豐富性。例如,在某些學院派歷史畫中,士兵的盔甲、武器上的雕刻圖案或背景中的植被細節,常被藝術家以高度寫實的方式呈現,這些次要細節的處理不僅為畫面增添了視覺信息,也強化了作品的歷史性與文化價值。

學院派藝術家對複雜場景的細節處理需要高度的耐心與技術能力,而這些能力通常通過系統化的藝術教育與訓練得以實現。在學院的訓練過程中,學生需要學習如何分析場景中的每一個元素,並通過草圖、構圖和逐層完成的技術來實現畫面的整體協調性與細緻性。這種教育方式使得學院派藝術家能夠在處理大規模、多角色的畫作時,仍然保持對細節的高度控制,從而創造出具有極高藝術水準的作品。

學院派藝術對複雜場景中的細節處理,展示了其追求完美與真實的美學理念。在這些畫作中,無論是人物的動作、物體的質感還是背景的設計,每一個細節都被精心構思並呈現,形成了具有深度與層次的視覺體驗。這種對細節的專注,不僅賦予作品極高的藝術價值,也成為學院派藝術在歐洲藝術史中備受推崇的重要原因。

2.5 雕塑與建築中的學院派風格

學院派風格不僅在繪畫領域中具有顯著的影響力,在雕塑與建築領域同樣展現了其獨特的藝術價值與文化影響。學院派風格在雕塑與建築中的體現主要源自其對古典主義的延續與發展,並結合了對細節的嚴謹處理和形式上的完美追求。這種風格以其規範化的美學原則、對對稱與比例的強調,以及在細節上的精雕細琢,成為歐洲藝術與建築史上一個重要的里程碑。

在雕塑領域,學院派風格繼承了古典主義對人體美學的高度重視,並進一步發展出對細節與動態的精確表現。學院派雕塑家以人體的真實性與理想化為創作核心,強調對人體結構的解剖學理解以及對肌肉線條的細膩刻畫。例如,尚-巴蒂斯特·卡爾波(Jean-Baptiste Carpeaux)的作品《舞蹈》(La Danse)是一件典型的學院派雕塑,該作品展現了一群舞者充滿動感的姿態,每一個人物的肌肉張力、衣物的褶皺以及情感的流露都被精心雕刻,呈現出高度的藝術張力與真實感。這種對細節的關注與對動態的捕捉,使學院派雕塑在視覺效果上達到了一種幾近完美的境界。

學院派雕塑的另一個特點是對古典主題的再現。雕塑家常常從希臘神話、羅馬歷史或宗教題材中汲取靈感,並通過作品傳遞道德價值或文化象徵。例如,法國雕塑家詹姆斯·普拉迪埃(James Pradier)的作品《薩賓婦女的強掠》(The Rape of the Sabine Women)便是一個典範。這件作品不僅重現了古羅馬的歷史場景,還透過細膩的人物表現,傳遞出對人性與情感的深刻理解。此外,學院派雕塑常以大型紀念碑或公共雕塑的形式出現,這些作品不僅具有藝術價值,還承載著紀念與教化的功能。例如,巴黎的凱旋門浮雕便展現了學院派風格對歷史與英雄主題的關注,通過細膩的構圖與雕刻,塑造出一幅充滿莊嚴感的歷史畫卷。

在建築領域,學院派風格的表現尤為突出,特別是在19世紀的巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)風格建築中得到了高度體現。學院派建築以其對古典對稱性、比例與裝飾細節的重視而聞名,這些特徵源自古希臘與古羅馬建築傳統,並在文藝復興時期得到了復興。學院派建築師通過結合古典元素與現代結構技術,創造出具有時代感的建築作品。例如,巴黎歌劇院(Palais Garnier)便是一座典型的學院派建築,其設計融合了古典柱式、拱形結構與精緻的雕刻裝飾,整體建築既具莊嚴宏偉之感,又充滿視覺細節的豐富性。

學院派建築在細節上的精心處理也是其重要特徵之一。這些建築通常在門窗、柱頭、欄杆等細部進行精緻的雕刻與裝飾,這些細節不僅增強了建築的美學價值,也反映了學院派風格對完美的追求。例如,紐約公共圖書館(New York Public Library)是學院派建築影響力的國際化體現,其外立面的對稱設計與雕刻裝飾充分展示了學院派對細節的高度重視。同時,這種風格的建築在材質選擇上也特別講究,常採用大理石、花崗岩等高品質建材,以提升建築的整體質感與視覺效果。

學院派建築不僅在外觀設計上呈現出古典美學,還注重內部空間的功能性與美觀性的結合。例如,巴黎歌劇院的內部空間規劃充分考慮了視覺與聲學效果,通過挑高的天花板、豪華的裝飾與寬敞的觀眾席,為觀眾提供了極佳的觀賞體驗。同時,學院派建築強調空間的儀式感與紀念性,這一特點在許多公共建築與紀念碑中得到了充分體現。例如,華盛頓國會大廈(United States Capitol)便展現了學院派風格的壯麗與莊嚴,其圓頂結構與柱式設計源自古典建築,象徵著民主與國家力量。

學院派風格在雕塑與建築領域中的影響力還表現在其對藝術教育與建築實踐的深遠影響。巴黎高等美術學院的教學模式為世界各地的藝術與建築學校提供了範例,其強調理論與實踐相結合的教育理念,使得許多學院派藝術家與建築師在國際舞台上取得了重要成就。例如,美國的學院派建築師理查德·莫里斯·亨特(Richard Morris Hunt)便是巴黎高等美術學院的學生,他在美國設計了許多具有學院派風格的建築,包括著名的紐波特豪宅布雷克別墅(The Breakers)。

學院派風格的雕塑與建築,不僅是對古典藝術與建築的致敬,也是藝術技術與文化理念的結合體。這些作品以其宏偉的氣勢、細膩的細節以及嚴謹的結構,為後世提供了珍貴的藝術範例。通過對形式美的追求與對細節的高度重視,學院派風格在雕塑與建築領域中樹立了無數的經典,並深刻影響了全球藝術與建築的發展歷程。

三、學院派代表人物與作品

學院派藝術的繁榮歷程中湧現出許多傑出的藝術家,他們以精湛的技藝與對古典主義美學的忠誠,創作出了一系列具有標誌性的作品,這些作品成為學院派藝術的典範,並在歐洲藝術史中占據重要地位。這些藝術家不僅在技術上表現卓越,也通過其創作體現了當時社會與文化的價值觀。從繪畫到雕塑,學院派藝術家們不斷探索古典主義的深度與可能性,創造出形式完美、內容豐富的藝術經典。

在學院派繪畫領域,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)是最具代表性的藝術家之一。他以其對人體美的精確描繪與古典構圖的掌握而聞名,其作品結合了古典主義的嚴謹性與浪漫主義的情感表達。安格爾的傑作《瓦平松浴女》(La Grande Odalisque)展現了對人體曲線的精妙表現,人物的姿態既具有古典美的端莊,又融入了一絲柔美的感性。這幅作品中,藝術家通過細膩的筆觸與層次分明的色彩,塑造了具有夢幻質感的女性形象,畫面充滿和諧與詩意。同樣,安格爾的另一部作品《大使肖像》(Portrait of Monsieur Bertin)則以精確的細節描繪展現了人物的個性與尊嚴,成為學院派肖像畫的經典之作。

達維特(Jacques-Louis David)是學院派歷史畫的重要代表人物,他的作品以敘事性與戲劇性著稱,對法國大革命時期的藝術發展具有深遠影響。達維特的名作《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)是一幅具有高度戲劇性與情感張力的歷史畫,描繪了荷拉斯兄弟為了家族榮耀而發誓作戰的場景。畫中人物的姿態與表情充分表現了忠誠與犧牲的主題,並通過明暗對比與對稱的構圖營造出宏大的場景氛圍。此外,他的作品《馬拉之死》(The Death of Marat)則以其簡潔的構圖與強烈的情感表現,成為紀念法國革命的象徵性畫作,畫中對光影的處理與情境的營造展現了達維特非凡的藝術功力。

布格羅(William-Adolphe Bouguereau)是19世紀學院派藝術的重要代表,以其對神話與日常生活題材的精緻描繪而聞名。他的作品展現了對細節的高度關注與對形式美的追求。例如,《青春》(Youth)是布格羅的一件代表作,畫中人物的皮膚、頭髮與衣物紋理經過層層疊加的顏料處理,呈現出極為細膩的質感。布格羅的作品雖然常受到現代藝術運動的批評,但其技術的精湛與對學院派風格的堅持,使得他的畫作在當代藝術市場上仍具有很高的收藏價值。

在雕塑領域,尚-巴蒂斯特·卡爾波(Jean-Baptiste Carpeaux)是一位卓越的學院派藝術家,他的作品以其動態性與細節表現聞名。卡爾波的代表作《舞蹈》(La Danse)展示了一群舞者充滿動感的姿態,雕塑中的每一個人物都以精細的線條刻畫出肌肉的張力與衣物的流動感,整體作品充滿了生命力與情感張力。此外,卡爾波在公共雕塑方面也有重要成就,例如巴黎歌劇院的外部雕塑裝飾,展現了他對學院派風格的掌握與創新。

學院派建築中,巴黎歌劇院(Palais Garnier)無疑是最具代表性的建築之一,其設計者夏爾·加尼葉(Charles Garnier)成功將學院派風格的建築特徵發揮到極致。這座建築融合了古典柱式、華麗的雕飾與宏大的空間佈局,成為學院派建築的經典範例。歌劇院的內部裝飾極盡奢華,包括挑高的圓頂、富麗堂皇的吊燈與細緻的壁畫,這些設計不僅展現了建築的功能性,也反映了學院派風格對形式美感與藝術價值的重視。

傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)是學院派藝術中以歷史畫與東方主義題材著稱的畫家。他的作品《波斯市場》(The Persian Market)描繪了一個充滿異國情調的場景,畫中對建築、服飾與人群的細節刻畫展現了傑羅姆對東方文化的觀察與詮釋。這幅作品不僅具有學術性,也體現了學院派藝術在全球化背景下的影響力。傑羅姆的另一部作品《競技場上的基督徒》(The Christian Martyrs’ Last Prayer)則以其宏大的場景與強烈的宗教情感打動了無數觀者,畫中的光影與構圖展現了他對學院派技法的嫻熟掌握。

學院派藝術的代表人物與傑出作品,不僅構築了這一流派的核心特徵,也反映了當時的社會價值與文化背景。他們的作品融合了古典美學的傳統與時代需求,通過嚴謹的技法與深刻的主題,創造出具有高度藝術價值的經典之作。這些藝術家和作品至今仍在世界各地的博物館與美術館中展示,成為藝術愛好者與研究者探討歐洲藝術史的重要素材。

3.1 安格爾的古典主義傳承

安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)是19世紀學院派藝術的傑出代表,也是古典主義傳承的重要推動者。他的藝術生涯緊密結合了對古希臘、古羅馬和文藝復興時期藝術的學習與創新,並在學院派藝術中奠定了古典主義美學的重要地位。安格爾的創作既忠實於古典主義的審美原則,又融入了個人的藝術追求與對新時代需求的回應,形成了兼具嚴謹與柔美的獨特風格。

安格爾的古典主義傳承首先體現在他對人體美的極致表現上。他深受古希臘與古羅馬雕塑的啟發,特別是對人體比例與曲線美的推崇。在他的作品中,人物形象通常呈現出一種理想化的美感,強調和諧與均衡。這種對人體美的描繪在他的代表作《瓦平松浴女》(La Grande Odalisque)中得到了集中體現。畫中的女性形象以修長的肢體和柔和的曲線著稱,她的姿態散發著優雅與神秘感,展現了古典美學中對女性柔美的詮釋。同時,安格爾在這幅作品中也融入了一些浪漫主義的特徵,例如更加豐富的情感表達與強烈的視覺感染力,這使得他的古典主義風格更加富有生命力。

安格爾的古典主義傳承還表現在他的構圖與空間處理上。他的畫作通常具有嚴謹的幾何結構與視覺平衡,這種特點源自他對文藝復興時期大師作品的深入研究。例如,在他的歷史畫《荷馬的神化》(The Apotheosis of Homer)中,畫面的構圖受到文藝復興大師拉斐爾(Raphael)《雅典學院》(The School of Athens)的影響,畫中的人物被精心安排成多層次的結構,每個角色的動作與姿態都經過細緻設計,以確保整體畫面的和諧與穩定。安格爾還特別注重光影效果的應用,用以強化畫面的空間感與立體感。例如,他在人物背後經常使用柔和的陰影來增強人物形象的體積感,同時通過對光線的精確控制,使畫面中的每個細節都清晰可見。

肖像畫是安格爾藝術成就的重要組成部分,他在這一領域的創作不僅體現了古典主義的傳統,還展示了他對現實主義細節的掌握。他的肖像畫注重人物的真實感與個性化表現,通過對面部表情、衣著質地與姿態的細膩描繪,成功地將古典美學的理想與真實生活結合起來。例如,在《大使肖像》(Portrait of Monsieur Bertin)中,安格爾通過精確的筆觸展現了主人公的堅毅性格與社會地位,畫中的每一個細節都傳達出一種莊重與權威的氛圍。同樣,他的《路易十三的誓願》(The Vow of Louis XIII)也以其極高的細節處理與光影運用,成為學院派宗教畫的經典之作。

Napoleon I on the Imperial Throne

安格爾對古典主義的傳承還包括他對藝術教育的貢獻。他畢業於法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture),並在其藝術生涯中積極參與藝術教育與學院展覽。他主張藝術家應該以古典大師為榜樣,從中學習嚴謹的技法與高尚的審美價值。他鼓勵學生臨摹古典雕塑與畫作,並強調解剖學與透視法的重要性,這些觀點成為學院派藝術教育的核心內容。通過他的努力,古典主義的傳統在19世紀的藝術教育中得以延續,並對後世藝術家產生了深遠影響。

安格爾的古典主義風格並非一成不變,他在創作中不斷融入時代的特徵與個人的審美追求。例如,他的作品中經常出現極度細膩的紋理表現與柔和的光影效果,這些技法使他的畫作在真實性與視覺感染力上超越了傳統的古典主義範疇。此外,他在處理人物情感表達時,也更加注重細膩與豐富的內心層次,這使得他的作品既符合古典美學的規範,又具有鮮明的個性特徵。

安格爾的古典主義傳承不僅影響了他的同代藝術家,還成為學院派藝術的重要基石。他的創作實踐與藝術理念在19世紀的歐洲藝術界產生了廣泛影響,並通過學院教育和藝術展覽,將古典主義的精神傳播至更廣泛的範圍。無論是在歷史畫、肖像畫還是宗教畫中,他的作品都體現了古典美學的精髓,並為後世藝術家提供了寶貴的靈感與參考。安格爾作為學院派藝術的重要代表,他的創作不僅承載了古典主義的傳統,也展現了藝術家在不斷變化的時代中對美學與技法的探索與創新。

3.2 傑洛姆的東方主義與歷史畫作

傑洛姆(Jean-Léon Gérôme)是19世紀學院派藝術中最具影響力的畫家之一,他以其對東方主義與歷史畫的卓越表現而聞名。他的作品融合了學院派藝術的嚴謹技法與對異域文化和歷史題材的深刻理解,形成了極具個人特色的藝術風格。無論是描繪古代歷史場景還是展現東方世界的神秘風情,傑洛姆的畫作都以細緻入微的細節刻畫和豐富的情感張力,贏得了當時藝術界的高度讚譽。

傑洛姆的東方主義創作深受19世紀歐洲對東方文化熱情的影響。隨著殖民主義的擴張與東西方交流的增加,歐洲人對於中東、北非等地區的異域風情產生了濃厚的興趣,而藝術家們則通過繪畫將這些地區的文化特徵呈現在畫布上。傑洛姆作為東方主義藝術的代表人物之一,曾多次前往中東地區,包括埃及、土耳其和阿爾及利亞等地進行考察。他在旅行中詳細觀察了當地的風景、建築、服飾和宗教儀式,並將這些元素融入到他的繪畫中,展現了對異域文化的細膩描寫與深刻理解。

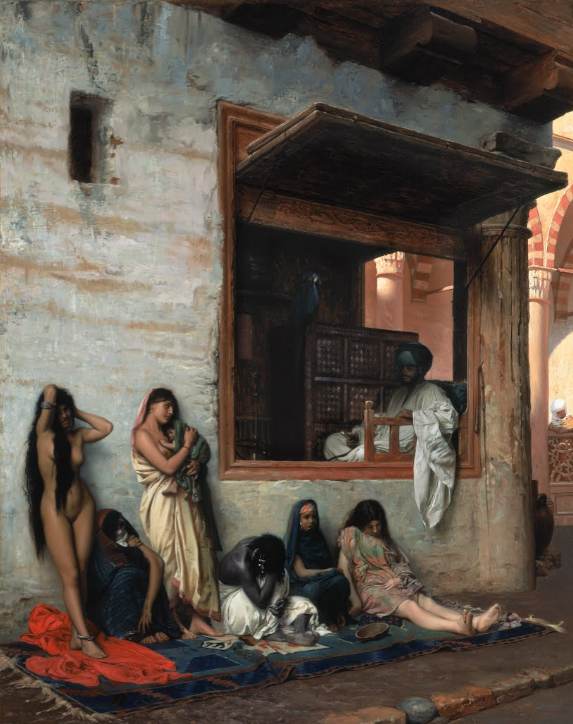

他的代表作《市場上的奴隸》(The Slave Market)是一幅具有強烈東方主義特徵的作品。畫面描繪了一個奴隸市場的場景,中央的奴隸女性赤裸著身體,被展示給買家挑選,周圍的觀者穿著傳統的中東服飾。這幅作品以細緻的筆觸描繪了每一個人物的表情與動作,建築與道具的細節則展現了當地文化的特徵。傑洛姆在畫中使用了柔和的色彩與自然的光影效果,使畫面充滿真實感與戲劇性。同時,他通過對奴隸市場的描述,也引發了觀眾對奴隸制道德問題的思考,這種結合藝術與社會議題的處理方式,使得這幅作品在當時引起了極大的關注。

市場上的奴隸

除了東方主義,傑洛姆在歷史畫的創作中也展現了極高的成就。他的歷史畫題材涵蓋了古代羅馬、希臘以及中世紀的重大事件,這些作品常以宏大的場景與精緻的細節重現歷史,展現了藝術家對歷史背景的深刻理解與學術素養。他的名作《競技場上的基督徒》(The Christian Martyrs’ Last Prayer)是一幅廣受讚譽的歷史畫,描繪了古羅馬競技場中基督徒即將被野獸襲擊的場景。畫面以戲劇性的構圖和強烈的光影對比,展現了基督徒面對死亡時的平靜與勇敢。傑洛姆通過細膩的筆觸刻畫了競技場的建築細節與群眾的表情,讓觀者彷彿置身於現場,感受到歷史的真實性與情感的震撼。

在傑洛姆的歷史畫創作中,對細節的精確處理是其作品的重要特徵。他常常參考考古學資料與文獻,確保畫作中服飾、建築與道具的真實性。例如,在《凱撒遇刺》(The Death of Caesar)中,他將古羅馬議會的建築細節與人物的服飾精心還原,營造出一種強烈的歷史真實感。畫中的構圖經過精心設計,死去的凱撒位於畫面的中心,周圍的刺客群像則通過多層次的排列與動態的姿態,增強了畫面的戲劇性與敘事性。

傑洛姆的作品在學院派藝術的技法基礎上,進一步融入了他對光影與色彩的精湛運用。他善於使用自然光線來強調場景的立體感與空間深度,這種處理方式在他的東方主義與歷史畫作中得到了充分體現。例如,在《競技場上的基督徒》中,陽光從競技場的開口處灑下,形成了強烈的明暗對比,突出了畫面的情感焦點與視覺效果。同樣,在他的東方主義作品中,陽光灑在砂岩建築與人物皮膚上的微妙光影變化,展現了藝術家對光線處理的高超技巧。

傑洛姆的創作不僅在技法上達到了極高的水準,也對當時的社會與文化產生了重要影響。他的東方主義作品喚起了歐洲觀眾對異域文化的濃厚興趣,並成為殖民主義視角下的文化再現。同時,他的歷史畫則通過重現重大歷史事件,引發了人們對歷史的思考與反思。這些作品不僅具有極高的藝術價值,也承載了深刻的文化意涵。

傑洛姆的東方主義與歷史畫作展現了學院派藝術的廣闊視野與深厚技術底蘊。他的畫作結合了學術性與戲劇性,既忠實於學院派的美學原則,又以其豐富的內容與細膩的表現贏得了觀眾的喜愛與尊敬。傑洛姆通過他對異域文化與歷史題材的描繪,為學院派藝術注入了更多元的視角與創作可能性,成為19世紀藝術界的傳奇人物之一。

3.3 布格羅的細膩與優雅

布格羅(William-Adolphe Bouguereau)是19世紀學院派藝術的重要代表人物,以其極高的技術水準和對細膩與優雅的追求而聞名於世。他的作品以高度寫實的表現方式、柔和的色調以及理想化的主題贏得了廣泛讚譽。布格羅不僅在技法上達到了非凡的高度,還通過其藝術作品展現了人性中的柔美與純真,使其成為學院派藝術的典範。

布格羅的藝術風格體現在對人物的細緻描繪與優雅氣質的表現上。他的畫作多以女性與孩童為主題,展現出一種柔美、純潔的氣質,這些形象通常帶有理想化的特徵,但又充滿了生命力與真實感。例如,在《青春》(Youth)這幅畫作中,布格羅通過柔和的光影與細膩的筆觸描繪了一位年輕女性,她的皮膚光滑細膩,頭髮輕柔地垂下,整體形象洋溢著青春的朝氣與溫暖的情感。布格羅在作品中極為注重人物表情與肢體語言的刻畫,使每一個角色都具有獨特的情感深度與吸引力。

布格羅的技術精湛體現在他對細節的處理上,無論是人物的皮膚紋理、頭髮的光澤,還是服裝的褶皺與背景的紋理,他都通過層層堆疊的塗色技法(glazing)將這些細節表現得淋漓盡致。例如,在《牧羊女》(The Shepherdess)中,他描繪了一位年輕的牧羊女站在田野中的場景,畫中的每一個細節,包括女孩的衣服質地、手持的牧杖以及背景的植被,都被處理得極為精細,使觀者彷彿能觸摸到畫布上呈現的真實質感。布格羅對細節的專注與追求,使他的作品在視覺上具有極高的真實感,觀者可以從中感受到藝術家對生活細節的敏銳觀察與深刻理解。

布格羅的色彩運用同樣是一大特色,他偏好使用柔和而和諧的色調,這些色彩既不張揚,也不突兀,營造出一種平靜而優雅的氛圍。他的色彩層次感極為豐富,特別是在人物皮膚的表現上,布格羅以細膩的色調過渡來模擬皮膚的光澤與透明感,讓人物看起來如同具有生命一般。例如,在《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)中,他描繪了維納斯從海浪中升起的場景,畫中的維納斯皮膚光滑細緻,透著柔和的亮光,周圍的水波與泡沫則以透明的質感進一步強化了畫面的輕盈與詩意。這種對色彩的運用不僅增強了畫面的視覺美感,也凸顯了布格羅對於優雅與和諧的追求。

維納斯的誕生

布格羅的主題選擇反映了他對理想美的追求,他的畫作多以神話、宗教或日常生活中的純真場景為題材。例如,在他的作品《母愛》(Maternal Affection)中,他描繪了一位母親懷抱嬰兒的溫馨場景,母親的溫柔表情與嬰兒的天真神態形成了強烈的情感共鳴,展現了人性中的溫暖與關懷。布格羅善於將現實生活中的日常瞬間提升為藝術的永恆主題,他通過對情感細節的捕捉與放大,使觀者能夠從他的作品中感受到共鳴與慰藉。

布格羅的藝術風格不僅展現在個人作品中,也深刻影響了19世紀的藝術市場與學院派藝術的發展。他的作品在當時廣受歡迎,尤其是中產階級的收藏家對其精緻且易於理解的藝術表現形式表示熱愛。布格羅的畫作常常被用於裝飾家居或作為禮品,這些作品以其高雅的風格和積極向上的情感內涵贏得了社會各階層的喜愛。

雖然布格羅在當時取得了極大的成功,但他也因為過於忠於學院派的傳統而受到現代藝術運動的批評。例如,印象派與後印象派的藝術家認為他的畫作過於拘泥於技術與形式,缺乏對時代精神與創新的回應。然而,布格羅的技術實力與藝術價值在現代藝術市場中得到了重新評價,尤其是在20世紀後期,許多藝術史學者重新認識到他的作品在技法上的高度成就與情感表達的普遍性。

布格羅的細膩與優雅不僅是一種美學特徵,也反映了學院派藝術對完美與理想的執著追求。他的作品通過對人物、細節與情感的精確刻畫,為19世紀的藝術世界提供了一種穩定而和諧的視覺範式。在他的畫布上,每一個細節都被賦予了生命與意義,每一個形象都散發著優雅的光輝。布格羅以他無與倫比的技術與對美的深刻理解,成為學院派藝術中不可忽視的標誌性人物。

3.4 雅克路易大衛與革命時代的學院派藝術

雅克路易大衛(Jacques-Louis David)是18世紀末至19世紀初學院派藝術的核心人物,他的藝術生涯橫跨啟蒙運動、法國大革命以及拿破崙時代,這一特殊的時代背景塑造了他的創作方向與藝術風格。作為學院派藝術的代表,他在古典主義的基礎上融入了革命時代的激情與政治議題,創作了眾多富有戲劇性與象徵意義的作品,為學院派藝術注入了強烈的時代精神。

大衛的藝術生涯始於法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture),他接受了傳統的古典主義藝術教育,並師從當時著名的畫家約瑟夫-瑟維(Joseph-Marie Vien)。早期的大衛深受文藝復興大師拉斐爾(Raphael)和義大利巴洛克畫家卡拉瓦喬(Caravaggio)的影響,其作品展現了古典主義對比例、對稱與構圖的高度重視。然而,他的藝術視野並未局限於古典傳統,而是在啟蒙思想與革命理念的影響下,將學院派藝術與政治宣傳相結合,成為革命時期的視覺語言。

大衛的代表作《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)是學院派藝術與革命精神結合的經典之作。這幅畫以古羅馬的歷史故事為題材,描繪了荷拉斯兄弟為家族榮耀向父親宣誓效忠的場景。畫中的人物構圖簡潔而對稱,色彩運用莊重而節制,充分展現了古典主義的美學特徵。然而,這幅畫同時也隱含了對法國社會現狀的隱喻,荷拉斯兄弟的忠誠與犧牲精神被解讀為對國家與革命的支持。大衛通過這幅畫,不僅展示了他的藝術技巧,也表達了對革命理念的認同與推動。

法國大革命爆發後,大衛積極投身於革命運動,成為雅各賓派的核心成員之一,他的藝術創作也進一步服務於革命政治。作為革命時代的藝術家,他通過畫作塑造了革命的英雄形象,將學院派藝術轉變為革命的視覺宣傳工具。例如,他的作品《馬拉之死》(The Death of Marat)描繪了革命領袖讓-保羅·馬拉(Jean-Paul Marat)被刺殺後的場景。這幅畫的構圖極為簡潔,背景幾乎完全抽象化,使觀眾的視線集中於馬拉的遺體與他手中的信件。大衛將馬拉描繪成一位殉道者,畫面中的光影處理強化了這一情感,使得畫作成為對革命烈士的頌揚。這種以藝術服務於政治的方式,使大衛的作品具有超越純粹審美的影響力。

拿破崙時代,大衛成為拿破崙的宮廷畫家,他的創作轉向表現拿破崙的功績與榮耀。例如,他的作品《拿破崙穿越阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps)是一幅充滿英雄氣概的歷史畫,描繪了拿破崙騎馬穿越險峻山脈的場景。畫中的構圖充滿動感,拿破崙騎在高大的馬上,姿態威嚴,象徵著領袖的權威與勇氣。大衛通過光影與色彩的運用,使得畫面充滿戲劇性與史詩感,這不僅展現了他的藝術技巧,也鞏固了拿破崙作為偉大領袖的形象。

拿破崙穿越阿爾卑斯山

大衛在革命時代的學院派藝術中,不僅通過畫作記錄了重要的歷史時刻,還以其作品塑造了集體記憶與革命價值。他的作品將學院派藝術的古典美學特徵與現實主義結合,形成了獨特的視覺語言。這種語言既忠於學術傳統,又具有極強的政治象徵意義。例如,他在創作中強調英雄主義與道德力量,通過對人物姿態與表情的精確描繪,展現出一種莊嚴與崇高的氛圍。同時,他也注重場景的真實性與細節的還原,使得畫作具有高度的說服力與情感感染力。

大衛的革命時代藝術還體現在他對古典主義技法的創新與突破。他的構圖形式通常非常嚴謹,但又融入了劇場化的元素,例如強烈的光影對比與戲劇化的動作設計,這種處理方式增強了畫面的敘事性與情感表達。例如,在《拿破崙的加冕禮》(The Coronation of Napoleon)中,大衛描繪了拿破崙加冕的盛大場景,畫中集合了數百位人物,每一位的表情與動作都經過精心設計,以突出拿破崙的權威與儀式的神聖感。這幅畫不僅是歷史事件的記錄,也是對古典美學與現實主義的融合實驗。

大衛的藝術成就不僅限於繪畫,他還積極參與藝術教育與學院體制的改革。他在革命時期推動了解散法國皇家藝術學院,並參與創立了巴黎美術學院(École des Beaux-Arts),重新定義了藝術教育的內容與方向。他的教學理念強調對古典藝術的學習與對現實的觀察,這種結合古典主義與現代性的教育方法,對後世藝術家產生了深遠影響。

雅克路易大衛以其藝術創作與革命政治的結合,為學院派藝術注入了新的活力。他的作品不僅是學院派藝術的經典範例,也是革命時代的文化象徵。他通過畫作記錄歷史、塑造英雄,將藝術提升為社會與政治的重要工具。大衛的藝術成就與其對時代的貢獻,使他成為學院派藝術史上無可取代的人物,同時也展現了藝術在歷史變遷中的深刻作用與力量。

Jacques-Louis David, Oath of the Horatii, 1784

3.5 學院派雕塑家巴蒂斯特·卡爾波Carpeaux

巴蒂斯特·卡爾波(Jean-Baptiste Carpeaux)是19世紀學院派雕塑的重要代表人物之一,他的作品以技術的精湛、情感的豐富以及對動態與細節的極致追求而聞名。作為法國學院派藝術的中堅力量,卡爾波在古典主義的傳統基礎上融入了浪漫主義的表現元素,並通過雕塑創作展現了19世紀藝術中人性與美學的深度結合。他的作品涵蓋了公共雕塑、紀念性雕塑與肖像雕塑,風格多樣且富有創新性,是學院派雕塑史上一顆閃耀的明星。

卡爾波最為人熟知的作品之一是巴黎歌劇院(Palais Garnier)外立面的裝飾性雕塑《舞蹈》(La Danse)。這件作品是學院派雕塑中對動態表現的經典之作,描繪了一群舞者以旋轉、飛舞的姿態展現出舞蹈的生命力與激情。這件雕塑突破了古典主義雕塑中傳統的靜態與莊嚴的規範,賦予人物強烈的動感與情緒表達。例如,雕塑中的人物肢體以流暢而自然的曲線呈現,肌肉張力與肢體動作的細膩表現讓人感受到一種彷彿真實運動的視覺效果。卡爾波通過對肌肉線條、皮膚質感以及衣物流動的細膩刻畫,成功捕捉了舞蹈的輕盈與動態,這種處理方式使得作品在視覺上充滿張力與感染力。《舞蹈》的創作不僅體現了卡爾波對雕塑技術的高度掌握,也反映了他對人類情感與動態美學的深刻理解。

卡爾波在肖像雕塑領域也展現了卓越的天賦,他的肖像作品常常結合了學院派對比例與形式的精確追求以及浪漫主義對人物內在情感的刻畫。例如,他為拿破崙三世(Napoleon III)之妻歐珍妮皇后(Empress Eugénie)創作的肖像雕塑,展現了皇后的高貴氣質與優雅神態。雕塑中人物的面部表情溫柔且富有生氣,頭髮的波浪狀線條以及衣物的褶皺被處理得極為細緻,增強了肖像的真實感與觀賞性。這些作品在塑造人物形象的同時,還捕捉了個人的特質與性格,使得雕塑不僅是形式上的再現,更是情感與內心的傳遞。

除了裝飾性與肖像雕塑,卡爾波還在公共紀念雕塑領域留下了重要的作品,其中最具代表性的是《尤戈爾的噴泉》(Fontaine de l'Observatoire),該作品位於巴黎的盧森堡花園(Jardin du Luxembourg)。這座噴泉雕塑由四位寓言化的女性形象支撐著一個象徵地球的球體,女性的姿態與表情各不相同,代表了四大洲(歐洲、亞洲、非洲和美洲)的特徵。卡爾波在這件作品中展現了對人體結構與表現的深刻掌握,每位女性的肌肉線條與動態姿態都經過精心設計,體現了學院派雕塑中對細節與比例的高度關注。同時,噴泉的整體構圖也呈現出一種和諧的平衡,增強了作品的莊嚴感與紀念性。

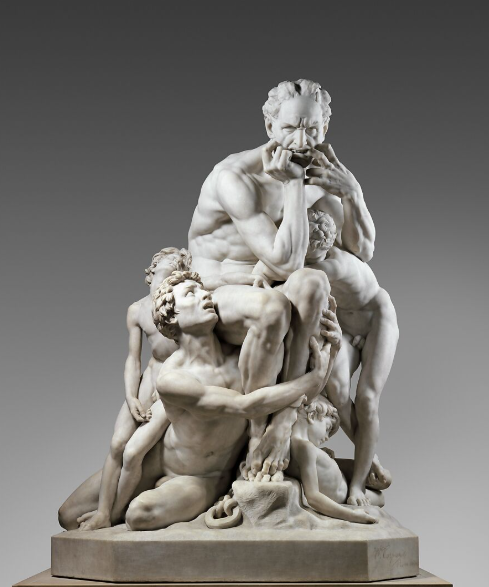

卡爾波的創作深受文藝復興與巴洛克時期大師的影響,例如米開朗基羅(Michelangelo)與貝尼尼(Gian Lorenzo Bernini),但他並未局限於傳統,而是將學院派雕塑與個人風格相結合,探索出一條屬於自己的藝術道路。他特別擅長在古典形式中注入情感與生命力,這種結合使得他的作品具有古典的高雅氣質與浪漫的動人力量。例如,在他的雕塑《哀悼》(Ugolino and His Sons)中,他描繪了但丁(Dante)的《神曲》中一個充滿悲劇性與張力的場景,展現了人物在面對死亡與飢餓時的絕望與痛苦。這件作品以細緻的表情與肢體語言,成功地將情感的複雜性與雕塑的靜態特質相結合,使觀者能深刻感受到作品的戲劇性與震撼力。

卡爾波的藝術成就不僅限於他的雕塑作品,他還在學術與教育領域對學院派藝術的發展產生了重要影響。他在巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)接受過正統的學院派教育,並在後來擔任教師,致力於將學院派的技術傳統與創新精神傳承給下一代藝術家。他強調對人體結構與動態的深入研究,鼓勵學生在創作中注重細節與整體的和諧,這些理念對19世紀後期的雕塑發展產生了深遠的影響。

卡爾波的雕塑作品在技術上達到了極高的水準,展現了他對學院派藝術傳統的忠誠與創新。他的創作不僅是對古典主義美學的延續,也為19世紀的雕塑藝術注入了新的活力與多樣性。他通過作品展現了人類情感的深度與複雜性,使雕塑不僅是靜態的形式美,更是動態的生命力與情感表達的載體。巴蒂斯特·卡爾波作為學院派雕塑中的傑出代表,他的藝術貢獻奠定了他在歐洲藝術史中的重要地位,也為後世雕塑家提供了靈感與典範。

Ugolino and His Sons Jean-Baptiste Carpeaux

3.6 學院派建築師及代表作品

學院派藝術不僅在繪畫與雕塑領域留下了深刻的影響,其在建築領域的成就更是具有劃時代的意義。學院派建築師以其對古典主義美學的忠實追隨與對細節的極致追求,創造了眾多宏偉壯觀的建築作品,成為19世紀歐洲建築文化的重要標誌。學院派建築以嚴謹的對稱構圖、精緻的裝飾細節和富有象徵意義的結構設計著稱,這些特徵充分展現在巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)系統化培養出的眾多建築師與他們的代表作品中。

在學院派建築的代表人物中,夏爾·加尼葉(Charles Garnier)是一位具有重要歷史地位的建築師,他的作品巴黎歌劇院(Palais Garnier)被視為學院派建築的巔峰之作。巴黎歌劇院是19世紀法國建築文化的象徵,也是當時歐洲最具影響力的公共建築之一。加尼葉在設計這座建築時,融入了學院派建築的核心特徵,例如嚴謹的對稱性、富麗堂皇的裝飾以及對古典建築元素的運用。建築的外立面以柱式結構為基礎,搭配雕刻精美的浮雕與雕塑,彰顯了古典主義的莊重與華麗。內部空間的設計則體現了對功能性與美感的高度結合,從挑高的圓頂天花板到金碧輝煌的吊燈,再到精緻的馬賽克與壁畫,每一個細節都經過精心設計,營造出一種極致的視覺享受與文化盛宴。巴黎歌劇院不僅是一座音樂與戲劇的殿堂,也是一件完美體現學院派建築美學的藝術品。

Paris Opera / Charles Garnier

另一位備受矚目的學院派建築師是亨利·拉布魯斯特(Henri Labrouste),他以創新性的設計方法將學院派建築推向了新的高度。拉布魯斯特的代表作品聖日內維耶圖書館(Bibliothèque Sainte-Geneviève)展現了學院派建築在結構與材料運用上的突破。這座建築結合了古典美學與工業時代的新技術,內部採用了金屬拱架結構,既提升了建築的穩定性,也增強了空間的開闊感。圖書館的外立面簡潔而不失莊重,採用石材建造,並以浮雕形式刻有學術名人的名字,象徵了知識與文化的傳承。拉布魯斯特通過這座建築,不僅延續了學院派的美學傳統,還展示了建築在實用性與審美之間的完美平衡。

聖日內維耶圖書館

巴黎奧賽火車站(Gare d’Orsay)也是學院派建築的重要作品之一,雖然設計者為多位建築師聯合完成,但其整體風格充分體現了學院派建築的影響力。這座建築於19世紀末建成,最初是為滿足巴黎世界博覽會而設計的火車站,如今則成為奧賽博物館(Musée

d’Orsay)的所在地。建築的外觀融合了古典元素與實用性設計,石材立面的對稱構圖與富麗的雕塑裝飾與當時的學院派審美標準高度契合。而內部結構則體現了工業革命對建築的影響,大跨度的鋼鐵結構與玻璃天窗不僅實現了大面積的自然採光,還彰顯了技術進步對建築形式的影響。巴黎奧賽火車站成為學院派建築與工業時代創新技術結合的典範。

巴黎奧賽火車站

在美國,理查德·莫里斯·亨

特(Richard Morris Hunt)是將學院派建築理念帶到北美的重要推動者。他是第一位在巴黎高等美術學院接受完整訓練的美國建築師,並將學院派的設計方法與美學理念應用於美國的建築實踐中。他的作品布雷克別墅(The Breakers)位於美國羅德島州的新港,是一座豪華的鄉村別墅,完全符合學院派對對稱性、裝飾細節與空間規劃的要求。這座別墅的外立面採用義大利文藝復興風格,內部則充滿了歐洲古典元素的裝飾,如雕花天花板、大理石柱與繁複的鐵藝細節,充分展現了學院派建築的奢華與典雅。

布雷克別墅(The Breakers)

此外,學院派建築對城市空間的塑造也產生了深遠的影響。例如,由喬治·歐仁·奧斯曼(Georges-Eugène Haussmann)負責的巴黎城市改造計劃,是學院派建築在城市規劃中的宏大實踐。奧斯曼在巴黎建造了大量學院派風格的公共建築與住宅群,這些建築以對稱、實用與裝飾並重為特徵,不僅提升了城市的美學標準,也改善了巴黎的功能性與宜居性。

學院派建築師與其代表作品共同構成了19世紀歐洲建築文化的輝煌篇章。他們以嚴謹的設計態度、精湛的建築技術與對古典美學的尊崇,創造了眾多具有時代精神與藝術價值的經典建築。這些作品不僅反映了當時的文化與社會需求,也為後世建築設計提供了重要的參考與靈感。

3.7 其他傑出藝術家的作品分析

學院派藝術的輝煌歷程中,除了安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)、傑洛姆(Jean-Léon Gérôme)、布格羅(William-Adolphe Bouguereau)與卡爾波(Jean-Baptiste Carpeaux)等廣為人知的代表人物外,還有許多傑出的藝術家以其作品展現了學院派藝術的多樣性與深度。他們的創作涵蓋了不同的題材、風格與媒介,但共同的特點是對古典美學的堅持與技術的極致追求。這些藝術家的作品進一步豐富了學院派藝術的表現範疇,也在藝術史中留下了濃墨重彩的一筆。

亞歷山大·卡巴內爾(Alexandre Cabanel)是學院派藝術中極具代表性的人物之一,他以對神話與歷史題材的精緻描繪而聞名。卡巴內爾的作品常常結合學院派的古典主義規範與浪漫主義的感性特質,形成了獨特的藝術風格。他的名作《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)是一幅具有高度美學價值的經典之作。畫面描繪了維納斯橫躺在波浪之上,周圍環繞著天使般的陪伴者,整體構圖呈現出對稱的優雅與和諧。人物的皮膚光滑細膩,宛如大理石雕塑般無瑕,而色彩則以柔和的粉色、藍色與金色交織,營造出一種夢幻般的氛圍。卡巴內爾在這幅畫中展現了對人體美學的極致追求,並透過細膩的筆觸與光影效果,讓畫面充滿感官上的愉悅與詩意。

同樣活躍於學院派藝術中的托馬·庫蒂爾(Thomas Couture)以其對歷史畫的戲劇性表現而聞名。他的作品《浪蕩子之歡宴》(Romans During the Decadence)是一幅具有史詩感的巨作,描繪了古羅馬衰亡時期一場奢靡宴會的場景。畫面中人物眾多,神態各異,有的沉醉於享樂,有的顯露出對頹廢生活的不滿。庫蒂爾通過對人物動態與表情的細膩刻畫,成功展現了古羅馬社會內部的矛盾與衝突。同時,畫作在構圖上極具戲劇性,人物的排列與光影的運用引導觀眾的視線,將目光集中在畫面中央的核心情節。這種構圖與敘事的結合不僅增強了畫作的視覺張力,也體現了學院派藝術對歷史題材的獨特詮釋。

另一位值得關注的學院派畫家是保羅·德拉羅什(Paul Delaroche),他以對歷史事件的真實再現與情感刻畫而受到推崇。德拉羅什的作品《珍·葛雷之死》(The Execution of Lady Jane Grey)是一幅以悲劇為主題的歷史畫,描繪了英國九日女王珍·葛雷被處死前的場景。畫中的珍·葛雷雙目被蒙,表情帶有恐懼與哀傷,手扶斷頭台,整體畫面營造出一種壓抑的情感氛圍。德拉羅什運用細膩的筆觸描繪人物的服飾與動作,並通過對光影的精確處理,突出珍·葛雷的無助與命運的殘酷。這幅作品不僅展示了學院派藝術對細節的高度重視,也反映了藝術家對歷史事件的深刻同情與人文關懷。

在學院派雕塑領域,奧古斯特·巴特爾迪(Auguste Bartholdi)的創作具有重要的象徵意義。他的作品《自由女神像》(Statue of Liberty)雖然偏向紀念性雕塑,但其設計理念與學院派的美學原則一脈相承。自由女神像以古典主義的柱式與對稱為基礎,人物形象則表現出莊嚴與高貴的氣質。雕塑的細節,如衣褶、火炬與皇冠上的七芒星,皆經過精心設計,突出了自由與民主的象徵意涵。巴特爾迪以學院派的嚴謹態度完成了這一具有世界性影響的作品,成為學院派雕塑走向國際的重要例證。

此外,阿曼德·吉約曼(Armand Guillaumin)則是在肖像畫領域展現才華的學院派藝術家之一。他的肖像作品結合了對人物內在情感的捕捉與外在形象的細膩表現。例如,他的作品《一位紳士的肖像》(Portrait of a Gentleman)通過對人物面部表情、服裝細節與光影效果的精準處理,展現了畫中人物的自信與優雅。吉約曼的肖像畫作不僅體現了學院派藝術的技術高度,也突出了人物的個性化特徵,使其作品在形式與內涵上達到了高度的統一。

學院派藝術中的這些傑出藝術家以其豐富的創作題材與多樣的表現形式,進一步擴展了學院派藝術的邊界。他們通過對古典美學的堅持與創新,在歷史畫、神話題材、肖像畫與雕塑領域創作了無數經典作品,展現了學院派藝術在19世紀歐洲文化中的核心地位。這些藝術家的作品不僅是學術技法的完美體現,也為當代藝術提供了豐富的靈感與參考價值。

四、學院派的文化與社會影響

學院派藝術在19世紀歐洲的藝術發展中占據了舉足輕重的地位,其影響力不僅局限於藝術領域,更深遠地滲透至文化與社會的方方面面。學院派藝術作為一種高度規範化且以古典主義為核心的藝術流派,通過其創作理念、技術傳承與藝術教育的體系化,塑造了當時的審美標準與文化價值觀。同時,它也作為一種社會工具,參與了政治、經濟與公眾生活,從而成為19世紀歐洲社會文化的重要組成部分。

學院派藝術的文化影響首先體現在對審美標準的塑造上。在學院派興盛的時代,藝術的主要價值被定義為對古典美的追求與技術精湛的表現。這種美學理念強調對稱、比例、和諧與秩序,並將古希臘與古羅馬的藝術成就視為永恆的典範。學院派藝術通過繪畫、雕塑與建築等多種形式,將這種古典美學傳遞給公眾,形成了一種普遍接受的文化審美。以學院派畫作中的人物形象為例,這些形象通常呈現出理想化的比例與優雅的姿態,反映了對人類身體美學的高度讚揚。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的畫作通過柔和的光影與細膩的筆觸,塑造了女性的理想形象,這種審美標準不僅影響了藝術創作,還滲透至當時的時尚、文學與其他文化表現形式中。

學院派藝術在社會層面的影響則主要體現在它作為政治與教育工具的功能。19世紀的歐洲正處於政治與社會巨變的時期,學院派藝術通過其強大的敘事能力與象徵意涵,為政治力量服務,成為塑造國家形象與宣傳政治理念的重要媒介。例如,在法國大革命與拿破崙時代,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)創作了許多帶有政治象徵意義的畫作,如《馬拉之死》(The Death of Marat)與《拿破崙穿越阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps),這些作品不僅歌頌了革命與英雄主義,還強化了民眾對國家與領袖的認同感。類似的例子還包括紀念碑與公共雕塑的創作,例如巴黎凱旋門上的浮雕與自由女神像(Statue of Liberty),這些作品通過藝術的形式,傳達了政治權威與社會價值觀。

學院派藝術對教育的影響尤其深遠,其對藝術教育體系的建立與完善奠定了現代藝術教育的基礎。在巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)的領導下,學院派藝術形成了一套系統化的教育方法,包括對解剖學、透視法、色彩運用與構圖設計的深入訓練,這些內容至今仍是藝術學校課程的核心部分。此外,學院派藝術強調臨摹古典大師的作品,通過模仿學習古典技法,訓練學生的技術能力與審美判斷。這種教育模式不僅為當時的藝術創作提供了大量技術精湛的藝術家,也塑造了19世紀歐洲的藝術生態,使學院派藝術成為當時藝術市場與官方展覽的主流。

學院派藝術還通過官方展覽(Salon)與藝術市場對公眾文化與經濟結構產生了重要影響。在19世紀,法國的沙龍展覽(Salon de Paris)成為學院派藝術展示與推廣的主要平台,每年的沙龍展覽吸引了大量的藝術家與觀眾,成為法國文化生活的重要事件。這些展覽不僅為藝術家提供了展示與銷售作品的機會,也影響了公眾的藝術品味與收藏習慣。同時,學院派藝術的成功推動了藝術市場的繁榮,許多中產階級家庭開始購買以學院派風格為主的藝術品,這不僅反映了藝術品作為社會地位象徵的功能,也促進了藝術消費的普及化。

然而,學院派藝術的社會影響並非完全正面,它在一定程度上也成為19世紀末新興藝術運動的批判對象。隨著印象派(Impressionism)與現代藝術的興起,學院派藝術因其過於保守與強調形式的特點受到批評。這些新興運動認為學院派藝術過於注重技術與傳統,忽視了藝術的情感與創新表現。儘管如此,學院派藝術仍然對當時的社會文化產生了深遠的影響,其所強調的技術精湛與古典美學成為後世藝術家的重要參考。

學院派藝術在19世紀的歐洲文化與社會中,無論是在塑造審美價值、推動藝術教育、宣傳政治理念,還是促進藝術市場發展方面,都扮演了關鍵角色。它所建立的美學與教育體系,為藝術的發展奠定了堅實的基礎,並影響了後來幾個世紀的藝術創作與文化觀念。同時,它作為一種社會與文化的工具,深刻地融入了19世紀的政治、經濟與日常生活,成為那個時代的重要文化象徵。

4.1 學院派藝術與社會階層的連結

學院派藝術在19世紀歐洲的興起與繁榮,與當時的社會階層結構有著深厚的連結,其形式與內容不僅反映了當時精英階層的審美趣味與文化價值觀,也因其創作的題材與展覽模式影響了中產階級的生活方式與社會身份認同。作為一種具有高度規範化的藝術形式,學院派藝術與社會階層之間的關係可以從贊助體制、藝術市場、教育體系及文化傳播等多個層面進行探討。

首先,學院派藝術的發展深受精英階層的推動,特別是政治與經濟權威階層的贊助。在19世紀,學院派藝術的主要創作機構如法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)和巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)均受到官方的支持,這些機構由國家資助並被賦予塑造國家文化形象的使命。因此,學院派藝術的作品通常服務於統治階層的需求,無論是表現政治權威、紀念歷史事件,還是宣揚國家價值觀,都帶有高度的政治與文化目的性。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)在拿破崙時期創作的大型歷史畫如《拿破崙的加冕禮》(The Coronation of Napoleon),不僅展現了學院派藝術在技術上的卓越成就,還體現了其作為政治宣傳工具的重要功能。這些畫作的宏大場景與莊嚴氛圍強化了統治者的權威性,同時也鞏固了精英階層對文化資源的控制。

其次,學院派藝術在19世紀中後期與中產階級的崛起密切相關,並成為中產階級文化身份的重要表徵。隨著工業革命帶來的經濟發展與社會流動,中產階級逐漸成為歐洲城市生活中的核心力量,他們對藝術與文化的需求也在不斷增加。學院派藝術以其規範化的美學標準與易於理解的敘事性特點,迎合了中產階級的文化消費需求,特別是在沙龍展覽(Salon de Paris)中展出的作品。這些作品往往具有高雅的形式、道德教育的意涵以及對傳統價值觀的讚頌,深受中產階級的喜愛。許多中產階級家庭購買學院派風格的畫作作為室內裝飾,這些藝術品既提升了他們的生活品味,也成為彰顯社會地位的象徵。

學院派藝術的教育體系進一步強化了與社會階層的連結。巴黎高等美術學院作為當時歐洲最具影響力的藝術學府,其教育資源與入學機會在很大程度上受到社會階層的限制。精英階層的子弟通常能夠獲得更好的基礎教育與資金支持,從而更容易進入學院接受系統化的藝術訓練。這種教育體系的階級性鞏固了藝術作為文化資本的階層屬性,使學院派藝術成為上流社會維繫文化優越感的重要工具。同時,這種系統化的教育模式也產生了大量技術精湛的藝術家,這些藝術家通過沙龍展覽或私人訂製作品的方式服務於上層與中產階級,進一步加強了藝術與社會階層之間的互動。

此外,學院派藝術與社會階層的連結還體現在其內容與題材的選擇上。學院派作品往往以歷史、神話與宗教題材為主,這些題材不僅具有教育與啟迪功能,還能滿足精英階層對文化傳承與社會秩序的認同需求。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的神話畫作《維納斯的誕生》(The Birth of Venus),通過理想化的形象與和諧的構圖,表達了對古典美學與人文價值的推崇。同時,學院派藝術家也創作了大量描繪日常生活與田園風光的作品,這些畫作通常以理想化的方式表現中產階級的道德價值與生活方式,成為該階層自我認同的重要視覺媒介。

然而,學院派藝術與社會階層的連結並非全然和諧無間。隨著19世紀末現代藝術運動的興起,學院派藝術因其高度的規範性與對精英階層趣味的迎合,逐漸受到新興藝術家的挑戰。印象派(Impressionism)與後印象派(Post-Impressionism)藝術家如莫內(Claude Monet)與梵谷(Vincent van Gogh),開始反思並拒絕學院派的傳統價值,試圖通過創新的形式與內容來表達更廣泛的社會經驗與情感。他們的創作與學院派形成了鮮明的對比,反映了19世紀末藝術界對社會階層分化與文化變遷的回應。

學院派藝術作為19世紀歐洲文化的一個重要現象,其與社會階層的連結既是其發展的基石,也是其局限性的來源。它在滿足精英階層文化需求與推動中產階級文化認同的同時,也限制了其藝術表現的多樣性與創新性。然而,學院派藝術在這一時期的作用無可忽視,無論是在文化塑造、社會階層互動還是藝術市場建構方面,它都為理解19世紀歐洲的社會與文化提供了重要的視角。

4.2 學院派沙龍展覽的權威性

學院派沙龍展覽(Salon Exhibitions)是19世紀歐洲藝術界最具權威性的藝術活動之一,其權威性深植於法國皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)和巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)的文化影響力之中。沙龍展覽不僅是藝術家展示作品的主要平台,也是當時藝術品味的制定者和市場的引導者。它在藝術創作、評價標準以及藝術家職業生涯發展等方面發揮了關鍵作用,其高度的權威性對19世紀的藝術生態產生了深遠影響。

沙龍展覽的權威性首先來自於其由官方組織與主導的特性。沙龍展覽最初是由法國皇家藝術學院於1667年創立,目的是為了展現學院派藝術家的作品並維護國家藝術的文化形象。在法國大革命後,巴黎高等美術學院繼承了這一傳統,並進一步將沙龍展覽發展為法國藝術界的中心活動。每年的沙龍展覽通常由官方指定的評審委員會進行評選,這些委員會成員多為學院派的著名藝術家與學者,他們以嚴格的學術標準對參展作品進行篩選與評價。這種官方背書的評審機制使沙龍展覽成為藝術界的權威標杆,其審美標準對整個藝術市場與創作方向具有重要的指導意義。

學院派沙龍展覽的權威性還表現在其對藝術家職業生涯的影響力上。對於19世紀的藝術家而言,能夠在沙龍展覽中展出作品是一項極大的榮譽,這不僅意味著藝術家的技術與才能獲得了官方的認可,也為其帶來了巨大的職業發展機會。沙龍展覽的參展作品通常會吸引大量觀眾,包括皇室成員、貴族、富有的中產階級以及收藏家,他們的青睞可能直接決定藝術家的經濟收益與社會地位。例如,威廉·布格羅(William-Adolphe Bouguereau)和亞歷山大·卡巴內爾(Alexandre Cabanel)等學院派藝術家正是在沙龍展覽的舞台上嶄露頭角,憑藉其在沙龍中獲得的成功,迅速成為當時最受追捧的藝術家。

沙龍展覽的影響力不僅限於個別藝術家的成功,它還塑造了整個19世紀的藝術創作方向與審美趣味。沙龍展覽的評審標準高度重視技術精湛、構圖嚴謹與題材的高雅性,因此學院派風格成為沙龍的主流。這些標準強調對歷史、神話與宗教題材的描繪,並要求畫面具有教育意義或道德啟發性。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)的歷史畫和布格羅的神話畫作均符合這些標準,因此得到了沙龍展覽的廣泛讚譽。然而,這種高度規範化的標準也使得藝術創作受到一定程度的約束,導致許多藝術家為了迎合沙龍的品味而失去創作自由。

沙龍展覽作為一個重要的文化事件,還在藝術的社會傳播與公共參與方面發揮了巨大作用。每年的沙龍展覽通常會吸引數十萬觀眾前來參觀,成為當時法國乃至歐洲文化生活中的一大盛事。沙龍展覽的影響力不僅僅體現在專業藝術界,它還滲透到公眾的審美教育與文化消費中。許多中產階級通過參觀沙龍展覽了解藝術潮流,並將學院派風格的藝術品作為家庭裝飾的重要選擇。沙龍展覽的成功不僅鞏固了學院派藝術在藝術界的地位,也推動了藝術市場的發展,促進了藝術品的廣泛流通與收藏。

然而,沙龍展覽的權威性在19世紀末期開始受到挑戰,這主要來自於印象派(Impressionism)等新興藝術運動的崛起。印象派藝術家如克勞德·莫內(Claude Monet)與愛德華·馬奈(Édouard Manet)批評沙龍展覽過於保守與排他,認為其評審標準過於偏向學院派的傳統風格,忽視了藝術創作的多樣性與創新性。例如,馬奈的《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe)因不符合沙龍展覽的規範而被拒展,但這件作品後來卻成為現代藝術的重要里程碑。隨著印象派等藝術運動的影響力逐漸增強,沙龍展覽的權威性也逐漸削弱,藝術界開始呈現出更大的多元化與開放性。

儘管沙龍展覽的權威性在歷史進程中經歷了起伏,但其在19世紀的藝術發展中扮演了至關重要的角色。它不僅是學院派藝術得以繁榮的核心平台,也是藝術市場、文化傳播與公共審美教育的重要推動力量。沙龍展覽通過其高度規範化的體系與廣泛的社會影響力,奠定了19世紀藝術世界的秩序與方向,並為後來的藝術運動提供了對話與挑戰的基礎。

4.3 學院派藝術對美術及建築教育的影響

學院派藝術對於美術及建築教育的影響深遠且持久,特別是在19世紀的歐洲,其構建了一套嚴謹的教育體系與標準化的訓練方法,為藝術與建築的專業學習奠定了基礎。這種影響主要體現在藝術教育的內容、方法、評估標準以及對專業藝術家的培養上,並且透過巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)的教育模式,廣泛傳播到世界各地,對現代藝術及建築學校的發展產生了不可忽視的影響。

學院派藝術對美術教育的影響首先表現在其高度系統化的教學體系上。在巴黎高等美術學院,學生的學習內容被嚴格規範,涵蓋了從基礎技法訓練到高級創作的多個階段。學院派強調學生必須掌握基本的繪畫技術,例如解剖學、透視法與色彩運用,這些技巧被視為所有藝術創作的基礎。解剖學是學院派教育的核心之一,學生需要深入研究人體結構,學習如何通過線條與陰影準確地表現肌肉與骨骼的形態。透視法則是另一項關鍵內容,旨在教導學生如何在平面畫布上呈現三維空間,這不僅是學院派繪畫的特徵,也是建築設計中的必備技能。通過這種系統化的技術訓練,學院派教育確保了學生具備扎實的基本功,為他們的創作打下了堅實的技術基礎。

在創作階段,學院派藝術教育特別重視對古典作品的臨摹與研究。學院認為,通過對古希臘與羅馬雕塑、文藝復興繪畫以及巴洛克藝術的學習,學生可以吸收前人的技法與美學精髓,從而提高自身的藝術表現能力。巴黎高等美術學院的學生經常在盧浮宮(Louvre)或學院內的石膏模型室中臨摹經典雕塑,例如《拉奧孔》(Laocoön)或《維納斯雕像》(Venus de Milo)。此外,他們還需參加學校組織的競賽,如備受重視的羅馬大獎賽(Prix de Rome)。這項競賽要求學生在限定時間內完成以歷史、神話或宗教為主題的大型畫作或設計方案,獲勝者將獲得赴羅馬學習的機會,這被視為成為一名成功藝術家的重要起點。

學院派對建築教育的影響同樣深遠,其最突出的特點在於強調理論與實踐的結合。學院派建築教育認為,建築設計不僅是一種藝術表現形式,更是一門技術學科。因此,學生不僅需要學習如何設計富有美感的建築,還必須掌握結構力學、建材特性與工程技術等實用知識。在巴黎高等美術學院,建築學的課程設置包括古典建築的比例研究、結構設計的模型製作以及城市規劃的實際演練。學生需參與設計競賽,如設計公共建築或紀念碑,這些任務要求他們在美學與功能之間找到平衡,並通過繪製詳細的建築圖紙與製作模型來呈現設計理念。

學院派建築教育還特別強調對歷史建築的分析與繪製。學生經常參加實地考察,觀察與記錄古代與文藝復興時期的建築細節,並將其應用於自己的設計中。例如,許多學院派建築師在設計新建築時,會採用古典柱式與對稱構圖,並融合當時的建築技術創新,從而實現美學與實用性的完美結合。亨利·拉布魯斯特(Henri Labrouste)的聖日內維耶圖書館(Bibliothèque Sainte-Geneviève)便是一個典型案例,該建築以學院派的古典對稱性為基礎,同時採用了金屬結構的創新技術,成為結構美學與功能設計的完美範例。

學院派教育體系對於藝術與建築專業人才的培養具有深遠影響。許多在巴黎高等美術學院接受過訓練的藝術家與建築師成為19世紀歐洲乃至世界藝術與建築領域的領軍人物。他們不僅在自己的創作中延續了學院派的美學原則,還將這些教育理念帶到了世界各地。例如,美國建築師理查德·莫里斯·亨特(Richard Morris Hunt)在巴黎高等美術學院學成後,將學院派建築理念引入美國,其作品如布雷克別墅(The Breakers)與自由女神像(Statue of Liberty)的基座設計,均展現了學院派的設計方法與美學影響。

然而,學院派教育在19世紀末期也開始受到批評與挑戰。印象派與現代主義藝術家批評學院派的教育體系過於僵化,限制了藝術創作的自由與創新。他們認為,過於注重技術的訓練與對古典模式的模仿,使得學院派藝術缺乏對當代社會與文化的回應。此外,新興的藝術與建築學校如包豪斯(Bauhaus)提倡功能主義與多學科交叉的教育理念,逐漸取代了學院派的傳統模式。然而,學院派教育體系所強調的技術訓練與理論深度,仍然為現代藝術與建築教育奠定了重要基礎。

學院派藝術對美術與建築教育的影響,可以說是一個從理論到實踐、從古典到現代的傳承與創新過程。它不僅確立了藝術與建築學科的專業標準,也塑造了藝術教育的基本框架,為無數藝術家與建築師的成長提供了指引。無論是從學術層面還是教育體系的廣泛影響來看,學院派藝術對於藝術與建築教育的貢獻至今依然值得深入研究與探討。

4.4 學院派藝術與當代社會價值的共鳴

學院派藝術作為19世紀歐洲文化的核心組成部分,其影響並未隨著時代的變遷而完全消失,反而在許多方面與當代社會價值產生了深刻的共鳴。儘管現代藝術運動在20世紀初對學院派藝術提出了批評,認為其過於拘泥於形式與規範,但學院派藝術的核心理念——對美的追求、技術的精益求精與文化價值的傳承——在當代社會中依然具有重要意義。這種共鳴體現在對經典美學的重新評價、教育與文化遺產的保存、以及對社會責任的呼應之中,展現了學院派藝術在現代語境中的持續影響力。

學院派藝術與當代社會價值的第一層共鳴在於對經典美學的重新評價。在經歷了20世紀早期現代主義對學院派藝術的全面挑戰之後,21世紀的藝術界與公眾逐漸開始重新審視學院派藝術的歷史價值與審美意義。學院派藝術所體現的古典美學,強調對稱、和諧與比例,這些特徵與當代社會對「永恆美」與「經典性」的渴望相契合。在一個不斷追求快速變化的時代,學院派藝術所代表的穩定性與普世美感為人們提供了一種文化上的平衡。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的畫作再次在藝術市場與博物館中獲得青睞,他那些描繪理想化人物的細膩筆觸與優雅構圖被視為經典的代表。許多藝術收藏家與觀眾重新認識到學院派藝術中所體現的工藝價值與人文深度,並將其視為對抗現代社會快節奏與消費主義的一種文化慰藉。

學院派藝術在教育與文化遺產的保存方面,亦與當代社會價值形成了共鳴。學院派藝術建立的教育體系,例如對解剖學、透視法與色彩學的系統研究,仍然是現代藝術與建築教育的核心內容之一。當代的藝術學校與設計學院,儘管在課程內容上已經引入了多元化的藝術形式與創新技術,但學院派藝術所強調的技術訓練與基礎功仍然被廣泛認可為藝術學習的必經之路。此外,學院派藝術所遺留下來的大量作品,成為博物館與美術館中重要的文化遺產。在當代,這些藝術機構不僅展示學院派的藝術作品,還致力於通過策展與教育計劃將這些經典帶入公共視野,使新一代的觀眾能夠理解與欣賞這些作品的文化價值。例如,巴黎奧賽博物館(Musée d'Orsay)便收藏了大量學院派畫作,並通過展覽與數字化手段將這些作品介紹給全球觀眾,成為文化傳播與教育的典範。

學院派藝術的核心價值觀——對道德與社會責任的重視,也與當代社會的某些價值取向產生了共鳴。19世紀的學院派藝術家常常選擇歷史、神話與宗教題材進行創作,這些作品不僅具有美學價值,還承載了道德教育與文化傳承的功能。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)的《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)表達了對忠誠與犧牲的頌揚,而布格羅的《青春》(Youth)則歌頌了純潔與希望。這些價值觀在當代社會中被重新審視,尤其是在全球化與多元化的背景下,人們更加重視藝術作品在文化與倫理層面的影響力。當代的許多公共藝術項目與文化活動,也試圖通過重新解讀學院派的經典主題來強調社會責任與道德價值。例如,一些博物館與文化機構以學院派作品為基礎,策劃了以「道德」與「倫理」為主題的特展,通過藝術重新喚起公眾對社會價值的思考。

學院派藝術與當代社會價值的共鳴還體現在全球化背景下對文化多樣性的包容與重視。雖然學院派藝術在19世紀主要以歐洲文化為核心,但其技術與教育體系隨著殖民主義與文化交流的擴展,對世界各地產生了深遠影響。例如,學院派的建築教育模式曾被引入美國、印度與拉丁美洲,並與當地的建築傳統相結合,形成了具有地域特色的建築風格。在當代,這種文化交融的過程被重新審視,成為研究全球文化遺產的重要案例。學院派藝術的跨文化影響力體現了當代社會對文化多樣性與全球合作的價值認同,並促使人們重新思考如何在尊重傳統的基礎上實現文化創新。

此外,學院派藝術所體現的對細節與手工技藝的追求,也與當代工藝復興運動產生了共鳴。在現代技術普及與機械化生產的背景下,人們重新關注手工藝的價值,而學院派藝術中對細節的極致呈現與技術的精湛運用,正是這種價值的典範。例如,許多當代藝術家與設計師以學院派作品為靈感,結合傳統工藝與現代設計語言,創造出具有歷史感與現代感的作品,從而將學院派的影響延續到21世紀的設計與藝術創作中。

學院派藝術雖然誕生於19世紀的特定歷史語境,但其核心價值與理念在當代仍然與社會需求與文化追求相契合。無論是對經典美學的重新評價,還是對教育與文化遺產的保存,以及其在社會責任與文化多樣性方面的啟發,學院派藝術都展現了它在現代社會中的持久影響力與時代共鳴。這些共鳴使得學院派藝術不僅成為一種歷史現象,更是一種不斷與現代價值對話的文化資源。

4.5 學院派對藝術市場的推動作用

學院派藝術作為19世紀歐洲藝術界的主流,其在藝術市場中的影響力極為顯著。學院派不僅憑藉其高度規範化的創作標準和成熟的藝術體系吸引了大量的收藏家與投資者,還通過沙龍展覽(Salon Exhibitions)和官方支持,將藝術市場從貴族與宗教主導的封閉結構推向一個更加商業化與公開化的方向。學院派藝術對藝術市場的推動作用主要體現在藝術品交易的規模擴大、藝術家的專業化進程以及藝術品價值評估體系的建立等方面。

首先,學院派藝術對藝術市場的推動作用表現在其對藝術品交易規模的顯著擴大。19世紀工業革命帶來的經濟繁榮促進了中產階級的崛起,而這一新興的社會階層成為藝術市場的重要消費群體。學院派藝術以其典雅的風格與高度易懂的敘事特徵,成功吸引了中產階級的注意,特別是那些注重家庭品味與社會地位的人群。這些購買者通常希望通過藝術品來展示自身的文化素養與經濟實力,而學院派作品恰好滿足了這種需求。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)與卡巴內爾(Alexandre Cabanel)等學院派藝術家的畫作,以其細膩的技法與富有寓意的題材,成為當時藝術市場中最受歡迎的商品之一。這些作品廣泛地出現在私人住宅、公共建築與企業的裝飾中,進一步促進了藝術市場的活躍。

其次,學院派藝術通過沙龍展覽將藝術市場推向了一個更加公開與透明的體系。沙龍展覽作為19世紀最具權威性的藝術展示平台,不僅是藝術家與觀眾的交流場所,也是一個重要的交易平台。每年的沙龍展覽吸引了大量的收藏家、經紀人與藝術愛好者,他們在展覽中尋找符合自身審美與需求的作品。沙龍展覽不僅為藝術家提供了展示與銷售作品的機會,也為市場提供了一個集中化的交易場所,使藝術品的流通更加高效。特別是在學院派藝術占主導地位的時期,沙龍展覽的評審標準與獎項機制對藝術品的市場價值有著直接的影響。例如,一件獲得沙龍金獎的作品通常能夠在市場上獲得更高的價格,而這種機制進一步鞏固了學院派藝術在市場中的主導地位。

學院派藝術還推動了藝術家的專業化進程,進而促進了藝術市場的發展。在學院派體系下,藝術家的職業生涯高度依賴於其技術能力與學術背景。巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)作為當時歐洲最具影響力的藝術教育機構,為藝術市場培養了大批具備專業技術的藝術家。這些藝術家通過學院的系統訓練,熟練掌握了解剖學、透視法與古典構圖等技術,使他們的作品在市場中具有高度的競爭力。這種專業化不僅提升了藝術品的品質,也強化了市場對學院派藝術家的信任感,進一步鞏固了學院派在藝術市場中的地位。

此外,學院派藝術還通過其高度規範化的創作標準,為藝術品的價值評估提供了一個清晰的參考框架。在學院派的體系中,藝術作品的價值通常取決於其技術精湛程度、題材的高雅性與構圖的嚴謹性。這些標準使得藝術市場的參與者——無論是收藏家、經紀人還是觀眾——能夠以相對一致的標準來評估藝術品的價值。例如,布格羅的畫作以其對細節的精確刻畫與光影效果的細膩處理,成為市場中高價藝術品的代表,而這種價值評估方式進一步強化了技術在藝術市場中的核心地位。

然而,學院派藝術在推動藝術市場發展的同時,也導致了一些結構性的問題。例如,學院派藝術過於強調規範與技術,往往忽視了藝術創作的多樣性與創新性。這種高度標準化的市場結構,使得許多具有實驗性與突破性的作品難以被市場接受。例如,印象派(Impressionism)藝術家如莫內(Claude Monet)與雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)最初因其風格與學院派的主流審美不符,而在沙龍展覽中屢遭拒絕,這迫使他們另闢蹊徑,通過獨立展覽的方式吸引觀眾與收藏家。儘管如此,這種競爭與挑戰在一定程度上也促進了藝術市場的多元化與現代化。

學院派藝術對藝術市場的推動作用可以從多個角度觀察。無論是在交易規模的擴大、藝術家的專業化發展,還是在藝術品價值評估與市場體系的建立方面,學院派藝術都扮演了重要角色。它不僅為19世紀的藝術市場奠定了基礎,也為後來的藝術運動提供了競爭與變革的背景,成為理解現代藝術市場結構的重要起點。學院派的這一影響力至今仍能在藝術市場中觀察到,其在價值評估與收藏取向方面的遺產,持續塑造著藝術市場的面貌。

五、學院派藝術的批評

學院派藝術在19世紀歐洲藝術界占據了極為重要的地位,憑藉其嚴謹的技術、規範化的審美標準和對古典主義的崇尚而成為主流。然而,隨著時代的變遷,學院派藝術也逐漸成為批評與挑戰的焦點。這些批評來自多個層面,包括其過於保守的創作理念、對規範的過度強調以及對藝術創新空間的壓制。19世紀下半葉,隨著印象派(Impressionism)、現代主義(Modernism)等新興藝術運動的崛起,學院派藝術的地位逐漸受到削弱,而這些挑戰進一步揭示了其在適應現代社會與文化需求時的局限性。

學院派藝術最常受到的批評之一是其創作理念過於保守,缺乏對時代精神的回應。學院派強調對古典主義美學的傳承,尤其是在題材選擇與技法運用上傾向於模仿古希臘、羅馬與文藝復興時期的大師作品。這種對過去的高度依賴,導致學院派作品在許多觀眾看來顯得脫離現實,無法反映當代社會的變遷與多樣性。19世紀下半葉,工業革命的迅速推進和城市化的加速發展帶來了全新的生活方式與社會問題,但學院派藝術對這些變化鮮有直接反映。例如,學院派畫作中仍以歷史、神話和宗教題材為主,而對現代城市景觀、工業場景和勞動階層生活的描繪卻幾乎缺席。這種現象使得學院派藝術逐漸被認為是脫離現實的「象牙塔」藝術,難以引起普通民眾的共鳴。

此外,學院派藝術因其對規範的過度強調而遭受批評。學院派的創作標準建立在一套嚴謹的技術體系之上,包括對解剖學、透視法、構圖與色彩運用的深入研究。然而,這些標準在一定程度上限制了藝術家的創作自由,導致作品形式化的趨勢。許多批評者認為,學院派藝術過於追求技術上的完美,而忽視了藝術的情感表達與內在精神。例如,許多沙龍展覽(Salon Exhibitions)中的學院派畫作被批評為「空洞的技巧展示」,它們看似精緻,但缺乏真實的情感與個性化的視角。這種對技術的極端依賴,也使得許多學院派作品在後世被視為缺乏深度的「裝飾品」。

學院派藝術對藝術創新的壓制是另一個備受爭議的問題。在學院派藝術主導的時期,沙龍展覽是藝術家獲得認可與推廣作品的主要途徑,而沙龍的評審標準高度傾向於學院派的傳統風格。這種排他性的體系,使得許多不符合學院派規範的作品難以進入主流視野。印象派便是學院派藝術壓制藝術創新的典型例子。1874年,印象派畫家因屢次在沙龍展覽中被拒絕,而不得不自行組織獨立展覽。他們的作品如莫內(Claude Monet)的《日出·印象》(Impression, Sunrise)與馬奈(Édouard Manet)的《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe),挑戰了學院派對構圖、光影與題材的傳統規範,卻因此被學院派視為「不成熟」或「不嚴肅」。然而,正是這些挑戰推動了藝術的多樣化與現代化,並揭示了學院派藝術過於僵化的局限性。

學院派藝術還受到批評的是其高度精英化的特徵。學院派藝術以迎合上層階級的審美需求為導向,其題材與形式往往體現了貴族與中產階級的價值觀,例如對宗教、英雄主義與理性秩序的讚頌。這種藝術形式在表達社會現實與普通民眾的生活時,顯得冷漠且疏離。19世紀的社會結構正在發生巨變,勞動階層與城市貧民的生活成為日益重要的社會議題,而學院派藝術卻缺乏對這些現象的表達,進一步加劇了其與社會大眾之間的距離。例如,同一時期的現實主義畫家如庫爾貝(Gustave Courbet)創作了大量反映農民與工人生活的作品,這些作品被視為對學院派藝術的一種反叛,並成為挑戰學院派藝術壟斷地位的重要力量。

此外,學院派藝術的國際化擴展也受到一定的質疑。在19世紀後期,隨著法國文化影響力的增強,學院派藝術的教育體系被引入美國、俄羅斯與亞洲等地區。然而,這種輸出模式在一些地區被批評為文化上的單向壓制,因為它往往忽視了當地的藝術傳統與文化多樣性。例如,在印度殖民時期,學院派的美術教育被引入加爾各答(Calcutta)的藝術學院,但這種教育體系側重於歐洲古典技法,而忽略了印度傳統藝術的表達方式,導致了當地藝術文化的邊緣化。

總之,學院派藝術在19世紀的批評與挑戰源自其對傳統的過度依賴、規範化的限制以及對社會現實的忽視。儘管它在藝術技術與教育體系方面有著不可否認的成就,但也正是這些批評與挑戰推動了藝術界的多元化與現代化發展。學院派藝術的衰退並非僅僅意味著其失去主流地位,而是標誌著藝術在面對社會與文化變遷時的一次深刻變革,其留下的影響與爭議至今仍然值得深入探討。

5.1 學院派藝術的保守性與限制

學院派藝術在19世紀歐洲藝術史中占據了重要地位,其高度規範化的創作體系與對古典美學的忠實追隨,曾為藝術的技術進步與美學標準化做出了重要貢獻。然而,正是這種對傳統的堅守與標準化的強調,使得學院派藝術逐漸暴露出其保守性與限制。這些問題主要體現在其對創新空間的壓制、題材選擇的局限、對觀眾的疏離以及過度依賴形式化的審美規範等方面,進而成為後期現代藝術運動興起的重要反面參照。

學院派藝術的保守性首先表現在其對古典美學的過度依賴。作為一個高度規範化的藝術流派,學院派藝術的創作始終圍繞著對古希臘與古羅馬藝術、文藝復興與巴洛克時期大師作品的模仿與延續。這種強調傳承的態度,使學院派藝術在技術上極為精緻,但卻在創新性上顯得貧乏。例如,學院派畫作通常遵循對稱構圖、理想化人物形象以及嚴格的透視法規範,這些特徵雖然保證了作品的技術水準,但也導致了作品形式上的雷同。特別是在沙龍展覽(Salon Exhibitions)中,許多學院派畫作因過於遵循既定的審美規範而缺乏個人特色,成為批評者口中「形式化的製品」。這種對既定標準的依賴,不僅抑制了藝術家的創作自由,也使學院派藝術無法充分回應19世紀後期歐洲社會的快速變化。

題材選擇的局限是學院派藝術保守性的另一個顯著特徵。學院派藝術的創作主要集中於歷史、神話與宗教等「高尚」題材,這些題材被認為具有教育意義與道德價值。然而,這種狹隘的題材範圍忽視了當代社會中日益重要的議題,例如工業化帶來的社會變遷、城市化的發展以及勞動階層的生活。學院派藝術將現實生活中充滿張力與多樣性的主題排除在外,導致其與普通觀眾的情感聯繫逐漸弱化。與之形成對比的是現實主義(Realism)藝術家如庫爾貝(Gustave Courbet)與米勒(Jean-François Millet),他們的作品直接描繪農民與工人的日常生活,反映了當時社會的真實面貌。這種更具社會關懷的創作視角使現實主義在學院派藝術的框架之外找到了一條新路,也暴露了學院派藝術題材上的局限性。

學院派藝術的保守性還表現在其與觀眾的疏離上。19世紀的學院派藝術主要服務於上層階級與官方機構,其題材與形式往往迎合精英階層的審美趣味,而忽略了普通民眾的文化需求。例如,學院派畫作中常見的宏大歷史場景或神話場面,雖然在技術上無可挑剔,但對許多觀眾來說卻過於抽象與遙遠,缺乏情感上的共鳴。相較之下,19世紀後期的印象派(Impressionism)與新興藝術運動更傾向於描繪城市景觀與日常生活,這些主題更貼近普通觀眾的經驗,因此在藝術市場中逐漸受到歡迎。而學院派藝術因其與觀眾之間的距離,逐漸喪失了文化上的影響力。

學院派藝術對創新的壓制也是其限制之一。由於沙龍展覽是學院派藝術的主要展示與評價平台,參展作品的創作往往需要迎合沙龍的評審標準,而這些標準高度偏向於學院派的傳統風格。這種制度使得許多具有創新性的作品無法被主流藝術界接受。例如,馬奈(Édouard Manet)的《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe)因其挑戰傳統構圖與人物描繪的方式而被沙龍拒絕,但該作品後來卻被認為是現代藝術的里程碑。同樣,莫內(Claude Monet)的印象派畫作也因其對光影與色彩的實驗而被排除在沙龍之外,但這些作品的影響力最終超越了學院派的框架。學院派藝術對創新的抑制,不僅限制了藝術家的自由表達,也導致其在面對現代藝術運動的挑戰時顯得脆弱。

形式化的審美規範是學院派藝術限制的另一表現。學院派的創作規範通常包括對透視、光影與人體結構的精確處理,這些技術要求使得學院派作品在形式上非常精緻,但也使其容易淪為技術的展示。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的畫作雖然以細膩的筆觸與理想化的人物形象聞名,但批評者認為這些作品更多地關注於表面的美感,而缺乏深刻的情感與思想內涵。這種「技術至上」的傾向,使得學院派藝術在20世紀初被視為一種過時的藝術形式,難以適應現代藝術強調個性與創造力的要求。

最後,學院派藝術的保守性還體現在其國際化擴展過程中的文化壓制上。19世紀隨著殖民主義的擴張,學院派藝術的教育體系被引入亞洲、非洲與美洲等地。然而,這種教育模式以歐洲古典美學為核心,往往忽視了當地文化的藝術傳統。例如,在印度的美術教育中,學院派的解剖學與透視法被作為主要課程,而傳統的印度繪畫風格卻被邊緣化。這種以歐洲為中心的藝術教育模式不僅未能促進文化的多樣性,反而在一定程度上削弱了當地藝術的自主性與獨特性。

學院派藝術的保守性與限制揭示了其在藝術創作、觀眾聯繫與文化適應上的不足。雖然學院派在技術與規範化方面達到了極高的成就,但其對傳統的過度依賴與創新空間的壓制,也使其在面對社會變遷與藝術革新時顯得力不從心。這些問題不僅導致學院派藝術逐漸失去主流地位,也促使新興藝術運動尋求更具開放性與多樣性的創作道路。

5.2 浪漫主義與印象派對於學院派藝術的批判

浪漫主義與印象派是19世紀藝術史上的兩大重要運動,這兩個流派分別從不同的角度對學院派藝術進行了深入的批判,促使學院派藝術逐漸失去了主導地位。浪漫主義藝術家批評學院派藝術過於拘泥於理性與形式,忽視了情感與個性的表達,而印象派則進一步挑戰了學院派藝術的技術標準與題材選擇,強調光影變化與日常生活的真實性。這些批判既是對學院派藝術的反叛,也是藝術世界在19世紀中期至後期尋求變革與多元化的過程。

浪漫主義對學院派藝術的批判主要集中在兩個方面:情感的缺乏與題材的僵化。學院派藝術以古典主義為基礎,強調理性、和諧與秩序,其創作題材多為歷史、神話或宗教故事,這些作品雖然在技術上達到了高度的精確與完美,但常被批評缺乏情感的深度與個人化的表達。浪漫主義藝術家如德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)與泰奧多爾·籍里柯(Théodore Géricault)認為,藝術不應僅僅是對技術規範的追求,而應該表達人的內在情感與精神世界。例如,籍里柯的《梅杜薩之筏》(The Raft of the Medusa)以震撼人心的畫面描繪了船難倖存者的絕望與掙扎,這種強烈的情感衝擊遠超過學院派藝術的理性敘事。德拉克洛瓦則在《希阿島的屠殺》(The Massacre at Chios)中,通過色彩的對比與動態的構圖展現了戰爭的殘酷與人類的痛苦。浪漫主義的這些作品直接挑戰了學院派藝術對形式美感的過度關注,強調了藝術表達情感與人性的重要性。

浪漫主義對學院派藝術的批判還延伸到對題材選擇的質疑。學院派藝術將歷史、神話與宗教題材視為「高尚藝術」,而將風景畫與肖像畫等日常題材置於次要地位。浪漫主義藝術家則打破了這一傳統,將自然景觀與異域風情視為表達個人情感的重要媒介。例如,康斯坦布爾(John Constable)與透納(J.M.W. Turner)專注於風景畫創作,他們通過光影與大氣的變化,賦予自然景觀一種情感化的表達,這種風格與學院派的規範化題材形成了鮮明對比。同時,浪漫主義藝術家也對異域文化表現出濃厚的興趣,例如德拉克洛瓦的《阿爾及利亞的女人》(Women of Algiers)展現了北非文化的獨特魅力,突破了學院派藝術的傳統框架。

印象派對學院派藝術的批判則更加直接,尤其是在技術標準與創作理念上。印象派的藝術家如克勞德·莫內(Claude Monet)、皮耶爾·奧古斯特·雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)與愛德華·馬奈(Édouard Manet)等,對學院派藝術的精細技法與規範化構圖提出了挑戰。他們認為,學院派對解剖學、透視法與光影的過度強調,使藝術創作變得形式化而缺乏生氣。印象派藝術家更加關注瞬間的光影變化與色彩的表現,他們通常採用快速的筆觸與直接的色彩來捕捉大自然或日常生活中的即時感受。例如,莫內的《日出·印象》(Impression, Sunrise)以簡化的構圖與模糊的輪廓描繪了黎明時分的海港景象,這種風格顯然與學院派的嚴謹規範背道而馳。印象派強調個人視角與主觀感受,拒絕學院派的「一成不變」,為藝術創作開闢了新的可能性。

印象派還對學院派藝術的題材選擇提出了深刻的質疑。學院派將歷史與神話題材視為崇高的藝術表現形式,而印象派則轉向描繪現代城市景觀與普通人的日常生活。他們認為,藝術不應只服務於精英階層或官方機構,而應反映當下的社會與文化現實。例如,馬奈的《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe)描繪了一群穿著現代服飾的普通人進行野餐的場景,這幅畫因為摒棄了傳統的歷史或宗教主題而引發極大爭議。同樣,雷諾瓦的《煎餅磨坊的舞會》(Dance at Le Moulin de la Galette)生動地展現了巴黎平民的娛樂活動,這種對日常生活的關注與學院派的「高尚」題材形成了強烈反差。

此外,印象派對學院派藝術的展示體系也進行了批判與反叛。學院派藝術依賴於沙龍展覽這一官方平台,而印象派藝術家因屢次遭到沙龍的拒絕,不得不自行組織獨立展覽。例如,1874年第一屆印象派展覽就是這種反叛的直接結果,印象派藝術家通過這些展覽展示了他們對學院派體系的不滿與對藝術自由的追求。這種挑戰不僅動搖了學院派在藝術界的統治地位,也促成了現代藝術市場與展示機制的轉型,讓更多不同風格與理念的作品得以進入大眾視野。

浪漫主義與印象派對學院派藝術的批判,從不同層面揭示了學院派藝術在情感表達、技術規範與題材選擇上的局限性。浪漫主義強調個性與情感的重要性,印象派則推動了藝術形式與理念的革新,兩者共同構成了對學院派藝術的強大挑戰。這些批判與挑戰不僅改變了19世紀藝術的發展方向,也為現代藝術的多元化與自由探索奠定了基礎。

5.3 前衛藝術對學院派的衝擊

19世紀末至20世紀初,前衛藝術(Avant-Garde Art)以其強烈的實驗精神與創新性,對學院派藝術帶來了深刻而全面的衝擊。前衛藝術試圖突破傳統藝術的限制,挑戰學院派藝術以古典主義為核心的規範與價值觀,並在形式、內容、展示方式和藝術理念上進行了全方位的革新。從後印象派(Post-Impressionism)到立體主義(Cubism)、達達主義(Dadaism)、表現主義(Expressionism)與超現實主義(Surrealism),這些前衛藝術運動不僅徹底改變了藝術的創作方式,也使學院派藝術長期以來的主導地位逐漸瓦解。

前衛藝術對學院派藝術的衝擊首先體現在形式與技法的根本顛覆上。學院派藝術以精細的筆觸、精確的解剖學知識和嚴謹的透視法為基礎,強調作品的技術性與形式上的完美。然而,前衛藝術家認為這種過度關注技術的創作方式使藝術失去了表現力與活力。例如,後印象派畫家如梵谷(Vincent van Gogh)與高更(Paul Gauguin)捨棄了學院派對細節的過度追求,而更加注重色彩、筆觸和情感的表達。梵谷的《星夜》(The Starry Night)以扭曲的線條與濃烈的色彩,捕捉到夜空中不安的情感氛圍,這種表現方式完全脫離了學院派對靜態美感的偏好。高更的作品如《我們從何而來?我們是誰?我們往何處去?》(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?)則通過簡化的構圖與鮮明的色塊,展示了對原始文化與精神性的探索,徹底顛覆了學院派藝術對形式美的定義。

在內容上,前衛藝術的挑戰同樣不容忽視。學院派藝術長期以來將歷史、神話與宗教作為創作的主要題材,這些題材被視為「高尚藝術」的象徵。而前衛藝術則轉向現代社會的真實情境,探索工業化、城市化和人類心理等主題。例如,立體主義的代表人物畢卡索(Pablo Picasso)與喬治·布拉克(Georges Braque)通過幾何化的分割手法,重新解構並表現現實世界。《亞維儂的少女》(Les Demoiselles d’Avignon)是畢卡索的一件代表作,作品中棱角分明的人物形象與原始藝術風格結合,不僅挑戰了學院派對人體理想化描繪的規範,也反映了現代社會對性別與身體的重新認識。同時,達達主義藝術家如杜象(Marcel Duchamp)更進一步顛覆了藝術的傳統概念,他的現成物作品《泉》(Fountain)將一個普通的小便器置於藝術展覽之中,意在挑戰學院派藝術對「美」與「藝術」的固定定義。

在展示方式上,前衛藝術也對學院派的沙龍展覽模式提出了激烈的挑戰。沙龍展覽是學院派藝術家獲得官方認可的重要途徑,其評審標準與展示機制高度排斥非傳統的藝術形式。然而,隨著前衛藝術的興起,獨立展覽成為藝術家突破學院派限制的重要手段。例如,1913年的「紐約軍械庫展覽」(Armory Show)是現代藝術史上的一個重要里程碑,該展覽集中展示了包括立體主義、野獸派(Fauvism)與表現主義在內的前衛作品,徹底顛覆了當時美國藝術界以學院派為主流的格局。這種展覽形式的變革,使前衛藝術家得以擺脫學院派的審美標準,直接與觀眾對話,並促進了藝術市場的多元化發展。

前衛藝術對學院派的挑戰還延伸到藝術理念的層面。學院派藝術以再現現實與追求形式美為核心,而前衛藝術則強調個性化表達與觀念的創新。例如,超現實主義藝術家如達利(Salvador Dalí)與馬格利特(René Magritte)探索潛意識與夢境的世界,他們的作品如達利的《記憶的永恆》(The Persistence of Memory)與馬格利特的《人類之子》(The Son of Man),以非理性的圖像語言挑戰了學院派藝術的理性基礎。超現實主義強調藝術不應僅僅模仿現實,而應成為探索人類內心深處的工具,這種觀點徹底改變了藝術的目的與功能,進一步削弱了學院派的影響力。

此外,前衛藝術對學院派的衝擊也促進了藝術市場與收藏文化的變革。在19世紀,學院派藝術因其技術的完美與題材的高尚性,受到上層階級與官方機構的青睞。然而,隨著前衛藝術的崛起,藝術市場開始轉向更具實驗性與多樣化的作品。藝術經紀人與私人收藏家的興起,為前衛藝術家提供了更多的展示與交易機會,逐漸動搖了學院派藝術在市場中的統治地位。例如,巴黎的畫廊經營者保羅·杜蘭-魯埃爾(Paul Durand-Ruel)大力支持印象派與後印象派藝術家,使他們的作品得以進入市場並贏得公眾的認可。

前衛藝術對學院派藝術的衝擊,標誌著19世紀末至20世紀初藝術界的一次深刻轉型。它不僅挑戰了學院派的創作標準與展示模式,還推動了藝術理念與市場結構的根本變革。這場衝擊不僅使學院派藝術的影響力逐漸減弱,也為現代藝術的多元化與創新性開闢了全新的道路。

5.4 學院派藝術的式微與重新評價

學院派藝術在19世紀末逐漸走向式微,隨著印象派、現實主義及其他前衛藝術運動的崛起,其長期主導的藝術地位受到挑戰,甚至被視為過時、僵化的藝術形式。然而,在20世紀後期和21世紀初,人們開始重新審視學院派藝術,重新發現其在技術層面與藝術教育方面的價值,並將其放置於歷史語境中進行全面的評價。這一過程不僅使學院派藝術的歷史地位得到一定程度的恢復,也揭示了其在文化傳承與審美教育中的深遠影響。

學院派藝術的式微首先與19世紀末的社會文化轉型密切相關。工業革命的深化、城市化的加速以及新興中產階級的崛起,改變了藝術的生產與消費模式。學院派藝術一貫以古典主義為核心,創作題材集中於歷史、神話與宗教,這些「高尚藝術」的主題曾經迎合了貴族與官方機構的文化需求。然而,隨著社會結構的變化,勞動階層的生活、現代城市的景象以及工業化的影響成為新的文化焦點,學院派藝術的創作內容逐漸被認為脫離現實,無法滿足普通公眾日益多樣化的審美需求。與此同時,印象派藝術家如莫內(Claude Monet)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)與馬奈(Édouard Manet)開始轉向描繪日常生活與自然景觀,打破了學院派藝術對高雅題材的壟斷。他們的作品風格更自由,色彩與光影更加自然生動,這種新穎的表現形式迅速吸引了公眾的注意力,對學院派藝術構成了直接挑戰。

其次,學院派藝術在藝術技法上的高度規範性也成為其式微的原因之一。學院派強調解剖學、透視法與光影運用的精準,這些技術要求雖然提升了藝術的專業水準,但也導致作品過於形式化,缺乏個性化與創新性。這種重技術而輕情感的創作方式,使得學院派藝術逐漸失去與時代精神的連結。相比之下,前衛藝術運動如後印象派與表現主義更注重個人視角與情感表達。例如,梵谷(Vincent van Gogh)的《星夜》(The Starry Night)以濃烈的筆觸與扭曲的構圖傳達內心情感,而高更(Paul Gauguin)的《我們從何而來?我們是誰?我們往何處去?》(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?)則以原始文化為靈感,探索精神性的深度。這些作品的出現,不僅挑戰了學院派的技術規範,也推動了藝術的多元化與創新性發展。

20世紀初,學院派藝術的地位進一步受到削弱。隨著現代主義的興起,藝術家與理論家對傳統藝術形式展開了更加激烈的批判。例如,杜尚(Marcel Duchamp)的現成物作品《泉》(Fountain)以挑釁的姿態完全顛覆了傳統藝術的定義,這種對學院派藝術價值觀的徹底否定,標誌著現代藝術對過去的全面反思與重構。此外,學院派藝術所依賴的官方展覽平台如沙龍展覽(Salon Exhibitions),也因前衛藝術家自組展覽與私人畫廊的興起而喪失了影響力。這些變化使學院派藝術進一步邊緣化,其傳統審美標準與價值觀逐漸被視為過時的象徵。

然而,到了20世紀下半葉,隨著藝術史研究的發展與多元文化思潮的興起,人們開始對學院派藝術進行重新評價。這種重新評價首先體現在對其技術與教育價值的認可上。學院派藝術以其嚴謹的技術訓練和系統化的教育模式,為現代藝術教育奠定了基礎。例如,巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)的教育體系,不僅強調基本功的訓練,還注重對歷史與文化的深入研究,這些理念至今仍然是許多藝術學校的核心教學內容。此外,學院派藝術在技術上的卓越成就,例如布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的細膩筆觸與光影效果,為後世藝術家提供了重要的學習範例。這些技術成就表明,儘管學院派藝術在創新性上受到批評,但其對藝術技法的探索與提升仍然具有持久價值。

學院派藝術的重新評價還包括對其歷史與文化地位的重新認識。在藝術史的書寫中,學院派藝術曾因其保守性與與現代藝術的對立關係而被簡化為一種過時的風格。然而,隨著更多元化研究的興起,學者開始強調學院派藝術在19世紀文化中的複雜角色。學院派不僅是19世紀歐洲官方藝術的代表,也是一種反映當時社會文化結構與價值觀的重要載體。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)的歷史畫《拿破崙加冕禮》(The Coronation of Napoleon)不僅是一件藝術作品,也是一件高度政治化的宣傳工具,展示了藝術如何在官方與大眾之間傳遞權威與意識形態。通過這種歷史化的視角,學院派藝術不再僅僅被視為技術規範的象徵,而是被置於更廣泛的文化語境中進行理解。

在當代藝術市場與公眾文化中,學院派藝術的重新評價也體現了其持續的吸引力。20世紀末,隨著對傳統藝術形式興趣的復甦,布格羅與卡巴內爾(Alexandre Cabanel)等學院派藝術家的作品重新受到收藏家與博物館的重視。這些作品以其精湛的技術與理想化的美學,為當代觀眾提供了一種與現代藝術不同的審美體驗。此外,一些當代藝術家也借鑑學院派的技術與題材,通過結合現代觀念與傳統技法,創造出具有時代感的作品,進一步證明學院派藝術的影響力並未完全消退。

學院派藝術的式微與重新評價是一個複雜的歷史過程,反映了藝術世界如何在傳統與創新之間尋求平衡。它的逐步式微顯示了藝術如何因應社會變遷而轉型,而其後來的重新評價則體現了文化對歷史遺產的再發現與再利用。這一過程不僅豐富了人們對藝術史的理解,也強調了不同藝術流派在不斷演進中的相互影響與對話。

六、學院派藝術的遺產與啟示

學院派藝術作為19世紀歐洲藝術的主流流派之一,雖然在現代藝術的浪潮中逐漸式微,但它所留下的遺產對於藝術史、教育以及當代藝術實踐仍具有重要的啟示意義。學院派藝術以其嚴謹的技術訓練、系統化的教育體系和對古典美學的傳承,在藝術創作與藝術教育的發展中扮演了不可忽視的角色。同時,當代藝術家與文化機構也從學院派的遺產中汲取靈感,將其重新融入當代藝術語境之中,為當代藝術創作提供了豐富的參考。

學院派藝術的核心遺產在於其對技術精湛的追求。學院派藝術家通過對解剖學、透視法與色彩學的深入研究,創造出技術上極為精細的繪畫與雕塑作品。這種技術的高度成熟性不僅體現在畫作對人體結構與光影變化的準確描繪上,也延伸至對構圖的嚴格把控與細節的完美呈現。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)以其細膩的筆觸與光滑的畫面質感,成為學院派藝術技術高度的典範。這種對技術的尊重與追求,為後世的藝術創作提供了技法上的基石,並在當代藝術教育中得以延續。許多當代的美術學校仍將學院派的技術訓練作為基礎課程,要求學生掌握素描、光影表現與透視繪圖的基本功,這些技能不僅是傳統藝術的核心,也是現代數位藝術與設計不可或缺的部分。

學院派藝術在教育體系上的貢獻同樣深遠。以巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)為代表的學院派教育模式,奠定了現代藝術教育的基本框架。這種教育模式強調系統化的學習,從臨摹古典作品到創作大型歷史畫作,學生在嚴格的訓練中逐步提升技術與審美能力。同時,學院派藝術教育還特別重視歷史文化的學習,學生需要深入了解藝術史與古典文化,並將這些知識融入自己的創作中。這種結合理論與實踐的教育方法,對於培養全面的藝術人才具有重要價值。當代的藝術學校與設計學院在課程設置上依然能看到學院派的影響,例如對基礎技術的重視與對文化背景的深度學習,這些都顯示了學院派教育模式的持續影響力。

在當代藝術創作中,學院派藝術的影響以多種形式顯現。一些當代藝術家試圖重新審視學院派的技術與美學,並將其融入新的創作語境。例如,波普藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)就曾借鑑學院派雕塑的細膩表現手法,創作出具有當代性的大型雕塑作品。此外,當代的數位藝術與電影製作也從學院派的技術遺產中獲益,許多電影導演與動畫設計師在光影與構圖的設計上,明顯受到學院派藝術的啟發。這種跨越時代與媒介的影響,顯示了學院派藝術在技術與審美層面的持久價值。

學院派藝術的遺產還體現在對古典美學的傳承與發展中。當代社會雖然強調多元化與創新,但對古典美的追求從未消失。學院派藝術以和諧、對稱與理性為核心的美學原則,為人們提供了一種穩定與普世的審美參考。在當代的建築、室內設計與時尚中,學院派的美學元素仍被廣泛運用,例如對對稱構圖與古典細節的強調,這些設計不僅延續了學院派的精神,也滿足了現代人對傳統與優雅的需求。

學院派藝術在其式微後並未被歷史遺忘,而是成為現代與當代藝術中的一部分,其對技術、教育與美學的影響深刻且持久。學院派藝術的遺產不僅豐富了藝術史的內涵,也為當代藝術創作提供了重要的啟示。這些遺產提醒我們,傳統與創新並非對立,而是可以通過不斷對話與融合,共同推動藝術的進步與多元化發展。

6.1 學院派藝術在現代藝術中的延續

學院派藝術作為一個19世紀的藝術流派,雖然在20世紀的現代藝術浪潮中失去了主導地位,但其藝術精神和技術傳統在現代藝術中並未完全消失,反而以多種方式延續並滲透於不同的藝術領域中。學院派藝術的延續不僅體現在其技術訓練對現代藝術教育的深遠影響,還表現在某些藝術風格與創作理念中對其形式美學的再詮釋。同時,一些當代藝術家也試圖將學院派的細膩技法與當代藝術的概念融合,創造出兼具傳統與現代特徵的作品,這些現象顯示了學院派藝術在現代藝術中的持續活力。

學院派藝術在現代藝術教育中的延續是其影響的重要體現之一。19世紀由巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)建立的系統化教育模式,強調對技術的扎實訓練與對藝術史的深度理解,至今仍是許多藝術學校的基石。無論是在歐洲、美國,還是在亞洲的藝術教育體系中,學院派的影響都可以明顯感受到。現代藝術院校通常將素描、透視法與解剖學作為基礎課程,要求學生掌握如何準確地表現人體結構與光影變化,這些技能源自學院派的核心訓練。儘管現代藝術在形式與內容上更加自由,但技術上的嚴謹性仍然被視為藝術創作的重要支撐。例如,許多現代藝術家在抽象表現中,仍然基於對傳統技法的掌握來構建作品的視覺張力與結構平衡。

學院派藝術的形式美學在現代藝術中同樣得到了再詮釋與延續。學院派藝術以對稱性、和諧性與細節的精確呈現為核心特徵,這種追求形式完美的理念被一些現代藝術家所吸收,並在新的藝術語境中轉化。例如,在超現實主義(Surrealism)與象徵主義(Symbolism)中,學院派的技法經常被用來描繪非理性的圖像與夢境般的情境。薩爾瓦多·達利(Salvador Dalí)便是其中的代表,他的作品《記憶的永恆》(The Persistence of Memory)以學院派式的細膩技法描繪了超現實的融化鐘表,將傳統技法與現代主題結合,創造出強烈的視覺對比與思想深度。同樣地,象徵主義畫家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)在其作品中融入學院派的細節描繪與精確構圖,並結合金箔與裝飾性圖案,展現了一種兼具古典與現代的獨特風格。

學院派藝術在現代藝術中的延續還表現在藝術市場的價值認知中。隨著學院派藝術技術的重新被評價,其細膩與精美的特質受到一些收藏家與畫廊的青睞。特別是在現代藝術市場中,一些當代藝術家開始借鑑學院派的技術特徵來創作具有高辨識度的作品。例如,超寫實主義(Hyperrealism)藝術家以高度細緻的技巧再現日常物品與場景,這種對細節的極致追求明顯帶有學院派的技術遺產。藝術家如查克·克洛斯(Chuck Close)便以超寫實的方式描繪人物肖像,作品中每一處細節的精確性與層次感令人聯想到學院派的技術傳統,但又賦予其現代的觀念性與情感張力。

當代藝術的跨媒介創作也反映了學院派藝術的延續。一些使用新媒體的藝術家將學院派的形式原則轉化為數位藝術創作中的結構規範與美學基礎。例如,電影與動畫設計中的場景構圖與光影效果,常常受到學院派藝術對構圖平衡與光線處理的啟發。數位藝術家與設計師在建構虛擬場景時,經常使用類似於學院派繪畫的技術來創造空間感與細節深度,這種技術延續為學院派在現代藝術中的另一種體現方式。

此外,學院派藝術的延續也體現在對公共藝術與建築設計的影響上。許多當代公共藝術與紀念碑的設計,仍然參考了學院派藝術的美學語言。例如,21世紀的公共建築中,對稱構圖、古典柱式與裝飾細節的使用,顯示了學院派藝術在建築領域的影響力。同時,當代雕塑藝術家也在試圖以學院派的技術為基礎,結合現代主題來探索新的視覺表達。

學院派藝術在現代藝術中的延續,不僅是一種技術與美學的傳承,更是一種對傳統價值的再挖掘與轉化。它提醒人們,無論藝術的形式與內容如何演變,對技術精湛與美學深度的追求始終是藝術創作的重要內涵。通過這種傳統與現代的對話,學院派藝術的精神在現代藝術中得以持續延續,並以新的方式影響當代藝術的創作與發展。

6.2 從學院派學習的技巧與理念

學院派藝術在19世紀的藝術世界中以其嚴謹的技術訓練和系統化的教育體系而聞名,其在藝術技巧與創作理念上的貢獻不僅對當時的藝術創作起到了深遠的影響,對後世藝術家、設計師和教育者也提供了豐富的啟發與學習素材。從解剖學到構圖法則,從色彩的層次運用到藝術理論的系統化研究,學院派藝術在多個層面構建了一種基於技術與理性相結合的藝術創作模式,這種模式至今仍被廣泛借鑒並應用於不同的藝術領域中。

首先,學院派藝術強調對解剖學的深入研究,這是其技術訓練的核心之一。通過對人體結構的精確掌握,學院派藝術家能夠在作品中展現出對人體動態與比例的高度理解。這種解剖學訓練不僅要求藝術家熟悉肌肉與骨骼的細節,還包括如何在不同的光線與姿態下呈現身體的質感與張力。例如,布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的肖像畫與裸女畫作,以其對人體曲線的細膩描繪而聞名,這種對解剖學的高度掌握使其作品既具技術性,又具視覺上的和諧與美感。當代藝術與設計,如電影動畫與數位模型製作中,解剖學的應用仍然是不可或缺的基礎,學院派所開創的技術標準為後世提供了深厚的參考價值。

透視法則是學院派藝術另一個重要的技術基礎。透視的使用使得學院派藝術家能夠在平面畫布上創造出三維空間的真實感。這種技術不僅被用於建築場景的描繪,也廣泛應用於人物與自然景觀的構圖中。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)的《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)通過線性透視引導觀眾的視線,強化了畫面的敘事結構與空間深度。在當代的建築設計與室內設計中,透視法則仍然是創建空間感與整體平衡的關鍵技術,學院派的傳統為這些領域提供了理論支持與技術範例。

色彩運用與光影表現也是學院派藝術的一大特徵。學院派藝術家通過層層堆疊的塗色技巧,營造出柔和的過渡與逼真的質感。這種色彩層次運用不僅使物體更具體積感,還賦予畫面一種自然的光影效果。例如,卡巴內爾(Alexandre Cabanel)的《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)展現了對色彩與光影的精確控制,其人物肌膚在柔和的光線中呈現出流暢的明暗變化,極具美感。這些技巧在現代攝影與數位藝術中同樣重要,例如在光影調整與色彩分層的應用上,學院派技術提供了寶貴的啟發。

在構圖方面,學院派藝術強調對稱與平衡,追求畫面整體的和諧性。學院派藝術家的構圖往往具有高度的計劃性,他們注重視覺焦點的安排與元素之間的關係,通過井然有序的布局引導觀眾的視線。例如,大衛的《拿破崙越過阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps)展現了人物動勢與背景元素之間的精確平衡,既突出了主題,又增加了畫面的戲劇性與宏偉感。這種構圖理念在當代平面設計、攝影與廣告創作中仍然被廣泛運用,特別是在視覺焦點的設置與畫面節奏的掌控方面。

學院派藝術在藝術理念上的貢獻同樣深遠。學院派強調藝術創作應該結合技術與理性的思考,並在創作過程中融入對歷史與文化的理解。這種理念不僅影響了19世紀的藝術創作,也為現代藝術的發展提供了思想基礎。許多當代藝術家在創作時,仍然受到學院派「結合理性與情感」這一理念的啟發。例如,一些當代超寫實主義藝術家通過精細的技術表現日常場景,試圖探討更深層次的社會與文化問題,這種方法在某種程度上延續了學院派對「形式與內涵並重」的追求。

最後,學院派藝術所建立的系統化教育模式也是值得後世借鑒的重要遺產。這種教育模式強調由基礎到高級的逐步學習過程,學生從臨摹古典作品開始,逐漸掌握技巧並嘗試創作個人作品。這種理論與實踐相結合的方式,對於現代藝術教育中的技能培養與創作能力提升具有啟發意義。例如,在巴黎高等美術學院的傳統中,學生需要參加如羅馬大獎賽(Prix de Rome)這樣的競賽,這不僅考驗其技術能力,也鍛煉其在規範內表達創意的能力,這種教育理念在現代設計與創意行業中依然具有參考價值。

學院派藝術的技術與理念,儘管產生於19世紀的文化語境中,但它們在現代藝術的教育與創作中依然具有持續的價值。解剖學、透視法、色彩層次運用與構圖原則,這些技術標準為藝術創作提供了穩固的基礎,而學院派「技術與理念結合」的創作哲學,更是提醒後世藝術家注重平衡傳統與創新的關係,使藝術在技術與內涵之間找到最佳的表達方式。

6.3 學院派藝術對當代創作的啟發

學院派藝術作為一個注重技術、結構與形式的藝術流派,雖然在現代藝術興起後逐漸失去主導地位,但其核心理念和技術對於當代藝術創作仍然具有重要的啟發意義。無論是在技術精湛的追求上,還是在藝術與文化內涵的結合方面,學院派藝術的遺產被重新審視,並以新的方式融入當代藝術的語境。當代創作中,從具象繪畫到數位藝術、公共藝術乃至多媒體裝置,都可以看到學院派藝術對構圖、技術和敘事結構的深遠影響。

學院派藝術對當代創作的第一個啟發來自其對技術的極致追求。學院派強調對解剖學、透視法和色彩層次的精確掌握,這些技術要求至今仍是許多藝術教育機構的核心課程。在當代藝術領域,這種對技術的重視為超寫實主義(Hyperrealism)藝術家提供了寶貴的參考。例如,查克·克洛斯(Chuck Close)的超寫實肖像畫作,在技術上表現出對細節的高度關注,其作品通過大尺寸畫布與細膩的筆觸將人物特徵生動地呈現,這種創作方式顯然延續了學院派藝術的技術傳統。數位藝術創作中對虛擬角色與場景的設計,也需要藝術家擁有精湛的解剖與透視知識,以確保虛擬世界具有真實感與說服力。

構圖方面,學院派藝術對當代創作的影響尤為明顯。學院派強調對稱與和諧的構圖原則,這些特徵在當代設計、攝影與多媒體藝術中被廣泛運用。當代攝影師如安妮·萊博維茲(Annie Leibovitz)在其人像攝影中經常借鑑學院派的構圖方法,以穩定的結構強調主題,並通過光影的精心設計營造戲劇性效果。同樣地,電影與動畫製作中的場景設計,也常以學院派的構圖為藍本,透過畫面中的視覺平衡與焦點引導觀眾的情感和注意力。例如,許多史詩電影的場景布置,從主角的姿態到背景的建築結構,均受到學院派藝術對古典美學追求的影響。

色彩與光影的處理是學院派藝術的另一個重要遺產,對當代創作具有深刻的啟發。學院派藝術家通過層層疊加的色彩技法,營造出畫面中自然光線的微妙變化與人物肌膚的細膩質感,這一傳統在現代攝影與數位影像處理中得到了延續與發展。例如,數位插畫師在創作中經常運用類似於學院派的層次色彩技術,以實現畫面深度與光影效果的真實感。同時,這種技術也成為電影後期製作的重要參考,無論是特效場景還是角色渲染,都通過光影的細緻調整來營造戲劇性的視覺效果。

學院派藝術對敘事結構的重視也啟發了當代藝術創作。學院派作品以其嚴謹的敘事性和明確的主題表達聞名,這種創作方法在當代藝術中被重新解讀並賦予新的內涵。例如,當代公共藝術與裝置藝術中,藝術家經常以學院派的敘事結構為基礎,創造出能夠引導觀眾進入特定情境的作品。一些當代畫家與雕塑家則將學院派的敘事手法轉化為個人化的故事表達,通過傳統的技術結合當代的議題,實現對歷史與現實的對話。例如,藝術家凱拉·沃克(Kara Walker)以大尺寸的剪影創作呈現種族與性別問題,雖然技術上脫離了學院派的細膩描繪,但其作品的敘事性與主題的強烈表達,無疑受到了學院派敘事傳統的影響。

學院派藝術在當代跨媒介藝術中也發揮了重要作用。許多多媒體裝置與數位藝術創作,通過學院派的構圖與光影技術強調視覺效果的震撼力。例如,當代數位藝術家拉菲克·安納多(Refik Anadol)將學院派的構圖理念與人工智慧技術結合,創作出以光影與數據流動為核心的多媒體裝置,這些作品在宏大敘事與細緻表達之間找到平衡,為學院派藝術的精神提供了全新的詮釋。

此外,學院派藝術對教育的重視也影響了當代藝術創作的理論與實踐。學院派的教育模式不僅強調技術的訓練,還注重藝術史與文化背景的學習,這種結合理論與實踐的方法在當代藝術教育中被廣泛採用。許多當代藝術家在創作中借鑒學院派的理念,將藝術技術與社會文化問題結合起來,通過作品探討歷史與現實的交織關係。例如,藝術家艾未未通過傳統技術製作的大型裝置作品,表達了對當代社會問題的反思,這種創作方式無疑延續了學院派藝術「技術與理念並重」的精神。

學院派藝術對當代創作的啟發,不僅體現在技術與形式的傳承上,更在於其對藝術與文化深層關係的探討。這種探討不僅延續了藝術對技術與美學的高度追求,也推動了當代藝術在創作理念與視覺語言上的多樣化發展,為當代創作注入了新的活力與深度。

6.4 學院派藝術的研究與收藏價值

學院派藝術作為19世紀歐洲藝術的主流流派之一,雖然在20世紀現代藝術運動的浪潮中一度受到冷落,但其在藝術史上的地位以及藝術市場中的收藏價值在近幾十年內重新得到關注。學院派藝術不僅因其卓越的技術表現和豐富的文化內涵成為研究者的重要對象,也因其對美學和藝術技術的高度要求而在藝術收藏市場中展現出穩定的價值。在學術與收藏領域,學院派藝術的研究價值與收藏熱潮反映了人們對歷史藝術的再認識和對技術與審美傳統的珍視。

學院派藝術的研究價值首先體現在其作為19世紀藝術史重要環節的角色。學院派藝術反映了19世紀歐洲的社會、文化與政治背景,其作品經常以歷史事件、宗教故事與神話傳說為主題,展現了當時的價值觀與意識形態。例如,雅克路易大衛(Jacques-Louis David)的《拿破崙加冕禮》(The Coronation of Napoleon)不僅是一件藝術作品,也是一種政治宣傳工具,通過精確的構圖和壯麗的場景傳遞了拿破崙政權的權威與合法性。同樣,威廉·布格羅(William-Adolphe Bouguereau)的作品中對女性形象的理想化描繪,反映了19世紀晚期歐洲社會對於純潔、美德與理想美的集體追求。研究學院派藝術有助於深入了解這些作品所嵌入的文化語境,並通過這些視角審視藝術與權力、藝術與社會的複雜關係。

學院派藝術的技術精湛性為其研究價值提供了另一層次的支持。學院派藝術強調解剖學、透視法與光影運用的精確性,其創作過程常伴隨著極其嚴謹的技術訓練與實驗。例如,布格羅的繪畫以其細膩的筆觸與高度逼真的表現著稱,其作品中的人物形象如同雕塑般具有立體感,展示了學院派藝術家對光影與色彩層次的精湛掌握。這些技術不僅為藝術家提供了豐富的創作手段,也為研究者提供了深入探討技法與創作過程的機會。此外,學院派藝術的創作理念還融合了對古典美學的高度尊重與對藝術理論的深刻理解,這種結合理性與技術的創作方式對藝術史研究具有重要的啟發意義。

除了學術研究,學院派藝術在藝術市場中的收藏價值也日益凸顯。自20世紀末以來,隨著藝術市場對傳統藝術的重新重視,學院派藝術逐漸受到收藏家的青睞,特別是在歐洲與北美的藝術拍賣市場中表現出色。例如,布格羅的畫作在佳士得(Christie’s)與蘇富比(Sotheby’s)等國際拍賣行多次創下高價記錄,其細膩的技術與理想化的主題被視為經典藝術的象徵。此外,亞歷山大·卡巴內爾(Alexandre Cabanel)的作品如《維納斯的誕生》(The Birth of Venus),因其精美的構圖與光影效果,成為博物館與私人收藏的重要目標。這些藝術品的收藏價值不僅基於其藝術品質,還來自於它們所承載的歷史與文化意義。

學院派藝術的收藏價值在當代藝術市場中還體現在其作為教育與審美資源的潛力上。許多博物館與美術館以學院派作品為核心展品,通過展覽與教育活動向公眾傳遞學院派藝術的歷史背景與技術魅力。例如,巴黎奧賽博物館(Musée d'Orsay)與紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)收藏了大量學院派的經典作品,這些作品不僅吸引了藝術愛好者,也成為研究者與藝術學生的重要學習材料。此外,一些私人收藏家將學院派藝術作為其收藏策略的一部分,不僅因為其藝術價值,還因其在藝術市場中的穩定增值潛力。這些收藏活動進一步推動了學院派藝術在全球範圍內的認知與重視。

學院派藝術的研究與收藏價值還延伸至數位化技術的應用與推廣。隨著數位技術的進步,許多學院派藝術作品被高精度地數位化並上傳至線上資料庫,使得更多的研究者與公眾可以接觸這些作品。例如,Google Arts & Culture 平台收錄了大量學院派畫作,通過數位化的形式,這些作品不僅能夠更廣泛地傳播,還能進一步促進全球對學院派藝術的學術研究與收藏興趣。

學院派藝術作為技術與美學高度結合的典範,其研究價值與收藏價值在當代不僅得到了重新評估,還通過多種途徑在全球範圍內獲得了更大的影響力。透過深入探討學院派藝術的技術與文化內涵,並通過收藏與數位化手段推動其傳播,學院派藝術得以在當代延續其歷史地位並對文化與藝術教育產生持久的影響。