新古典主義藝術Neoclassicism

www.epa.url.tw 永續社

一、新古典主義的時代背景

十八世紀中後期至十九世紀初期,歐洲社會經歷劇烈變革,新古典主義(Neoclassicism)在此背景下逐漸成形。這種藝術風潮的興起,與當時政治、思想、考古發現等多重因素交織,反映出人們對理性、秩序與古典價值的重新追尋。

新古典主義的萌芽可追溯至啟蒙運動(Enlightenment)時期。啟蒙思想家如伏爾泰(Voltaire)、狄德羅(Diderot)等人倡導以理性批判傳統權威,強調邏輯與科學精神。這種思想氛圍影響藝術領域,促使創作者摒棄巴洛克(Baroque)與洛可可(Rococo)風格中過度繁複的裝飾,轉而追求古希臘羅馬藝術的簡潔與和諧。同時,考古學的進展成為關鍵推力——1748年龐貝古城(Pompeii)的發掘,讓歐洲重新目睹古代文明的實物遺存,激起學者與藝術家對古典美學的研究熱潮。德國藝術史學家溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)在《古代藝術史》中提出「高貴的單純與靜穆的偉大」,進一步確立古典藝術的典範地位。

政治環境的動盪亦加速新古典主義的發展。法國大革命(French Revolution)前後,社會亟需象徵民主與共和精神的藝術形式。古羅馬共和時期的英雄題材與建築樣式,恰好符合革命者推翻君主專制、建立新秩序的理想。雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的畫作《荷拉斯兄弟之誓》便以古羅馬故事隱喻公民為國家犧牲的情操,成為革命宣傳的視覺符碼。拿破崙掌權後,更刻意運用新古典主義建築與肖像藝術,塑造帝國的宏偉形象,例如巴黎凱旋門(Arc de Triomphe)的設計即融合羅馬拱門元素,彰顯權威與軍事榮耀。

經濟與技術變革亦間接推動新古典主義的普及。工業革命初期,新興資產階級崛起,他們渴望透過藝術收藏展現文化品味,卻對貴族偏好的奢華風格產生反感。新古典主義強調節制與對稱的美學,恰好符合中產階級追求實用與道德價值的心理。此外,印刷技術的進步使古代典籍與考古成果更易傳播,如羅伯特·亞當(Robert Adam)出版的《古典建築遺跡》圖冊,讓建築師能精確模仿古羅馬裝飾細節,促使新古典風格從宮廷擴散至民間住宅。

宗教與哲學思潮的轉變同樣影響藝術取向。啟蒙運動削弱教會權威後,藝術主題逐漸世俗化,神話與歷史題材取代宗教敘事,古希臘羅馬傳說成為描繪人性與道德困境的載體。德國劇作家萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)在《拉奧孔》中分析古典雕塑的悲劇美感,啟發藝術家以靜態構圖傳達深沉情感。這種「寓教於樂」的理念,使新古典主義作品兼具美學與道德教化功能,符合啟蒙時代對藝術社會責任的期待。

跨地域的文化交流亦促成新古典主義的多樣化實踐。在英國,建築師約翰·索恩(John Soane)將古羅馬穹頂結構簡化,應用於英格蘭銀行設計,展現功能性與古典元素的融合;在俄羅斯,凱薩琳大帝聘請義大利建築師打造聖彼得堡的古典風格宮殿,試圖將帝國形象與歐洲文明接軌;而在新成立的美國,湯瑪斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)設計的維吉尼亞州議會大廈,直接仿效古羅馬神廟形式,象徵民主制度對古典共和精神的繼承。

值得注意的是,新古典主義並非單一風格,而是隨地域與時代產生變形。例如法國傾向嚴謹的考古考據,德國則融入更多浪漫主義(Romanticism)的感性特質。這種彈性使新古典主義能適應不同社會需求,從宮廷藝術到公共建築皆可見其蹤跡。儘管十九世紀中葉後浪漫主義興起,新古典主義仍持續影響後世,其對比例、秩序與歷史參照的重視,成為現代建築與設計的重要基礎。

1.1 啟蒙運動與理性主義的影響

十八世紀的啟蒙運動(Enlightenment)與理性主義(Rationalism)為新古典主義的誕生奠定思想基礎,兩者共同塑造了對知識、藝術與社會的全新認知框架。啟蒙思想家主張以人類理性取代宗教與傳統權威,這種思潮不僅重組了歐洲的學術版圖,更滲透至美學領域,促使藝術家重新審視古典傳統的價值。理性主義強調邏輯分析與經驗驗證,將自然法則視為宇宙運行的根本原則,此種世界觀深刻影響藝術創作,使新古典主義呈現出對秩序、對稱與清晰結構的極致追求。

啟蒙運動的核心精神在於「敢於求知」(Sapere aude),這種勇於運用自身理性的呼籲,直接挑戰了巴洛克時期教會主導的藝術敘事。法國哲學家笛卡兒(René Descartes)的「我思故我在」(Cogito, ergo sum)確立了理性作為認知起點的地位,而牛頓(Isaac Newton)在《自然哲學的數學原理》中揭示的物理定律,更強化了宇宙存在客觀秩序的信念。藝術理論家開始將這種科學思維應用於美學分析,例如英國畫家約書亞·雷諾茲(Joshua Reynolds)在皇家藝術學院演講中,便主張繪畫應如科學實驗般遵循明確法則,透過研究古典傑作歸納出「理想美」的普遍標準。

理性主義對藝術形式的影響體現在對幾何結構的嚴謹要求。建築師如克勞德-尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)設計巴黎關稅牆(Wall of the Farmers-General)時,將多立克柱式(Doric order)簡化為純粹的幾何柱體,去除所有非功能性裝飾,此種「建築即道德」的理念反映啟蒙時代對透明與效率的崇拜。在繪畫領域,雅克-路易·大衛的《蘇格拉底之死》刻意採用穩定三角構圖,將哲學家的臨終場景轉化為理性戰勝激情的視覺寓言,牆面透視線條的精準計算更暗示著畫布空間如同牛頓式的絕對時空。

啟蒙思想中的「自然狀態」概念,亦重新定義了藝術家對古典題材的詮釋角度。盧梭(Jean-Jacques Rousseau)在《論人類不平等的起源》中描繪的原始平等社會,促使藝術家從古羅馬歷史尋找現代政治的參照原型。雕塑家安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的《忒修斯戰勝人馬獸》不再強調巴洛克的動態張力,反而透過平滑肌理與平衡姿態,呈現啟蒙哲學推崇的「文明戰勝野蠻」敘事。這種將神話寓言轉譯為道德教誨的手法,顯示理性主義如何將古典主題轉化為傳播現代價值的媒介。

百科全書派(Encyclopédistes)的知識體系化工程,則為新古典主義提供理論框架。狄德羅主編的《百科全書》不僅系統整理各領域知識,更在「美」的詞條中論證藝術應服務於社會進步。這種實用主義傾向,使新古典主義建築注重公共性與教育功能,例如艾蒂安-路易·部雷(Étienne-Louis Boullée)設計的牛頓紀念堂方案,雖未實際建造,但其巨型球體造型象徵著理性之光普照人類,體現啟蒙思想將科學神聖化的傾向。

理性主義對歷史的批判態度,也改變了藝術家處理古典遺產的方式。德國考古學家約翰·溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)在《古代藝術史》中,首次以分期與風格分析取代傳統的文物收藏鑑賞,這種科學化藝術史觀促使創作者不再盲目複製古物,而是透過理性重建「理想的古代」。建築師喬凡尼·巴蒂斯塔·皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi)的銅版畫《羅馬古蹟》,雖描繪虛構的古代建築群,卻透過嚴謹透視法營造考古真實感,反映啟蒙時代對歷史真實性的新標準。

啟蒙哲學中的普遍主義(Universalism)理想,更推動新古典主義成為跨國界的文化語言。蘇格蘭建築師羅伯特·亞當(Robert Adam)在《古典建築遺跡》測繪著作中,強調古羅馬建築的比例系統具有數學普適性,此種主張吸引歐洲各國貴族委託其設計宅邸,使新古典風格從英國鄉間別墅擴散至俄羅斯皇村。在繪畫領域,安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)雖堅守古典線條,卻透過《土耳其浴女》等異國題材,展現啟蒙思想家對「人類共性」的探索——即便在東方情調中,人體比例仍須符合希臘雕塑的理性規範。

宗教批判與世俗化趨勢,則促使新古典主義藝術主題發生質變。當伏爾泰在《哲學辭典》中抨擊教會腐敗時,藝術家也逐漸減少宗教祭壇畫創作,轉向描繪古羅馬共和時期的公民美德。大衛的《布魯特斯》以古羅馬執政官處決叛國兒子的故事,隱喻法國大革命期間個人情感與公共責任的衝突,畫中冷峻的光線處理與僵直的人物姿態,皆呼應啟蒙哲學對激情節制的強調。這種將歷史事件轉化為道德劇場的手法,使新古典主義繪畫成為傳播理性價值的視覺教科書。

科學革命帶來的技術進步,亦間接影響新古典主義的物質實踐。英國陶匠約書亞·威治伍德(Josiah Wedgwood)運用工業化生產技術,製造出廉價的「黑陶器」(Black Basalt),其造型複製古代陶瓶卻能大量銷售,使中產階級得以透過消費接觸古典美學。這種將理性主義應用於工藝製造的案例,顯示啟蒙思想如何打破藝術與技術的傳統階序。而在建築領域,鑄鐵材料的改良使柱式結構能以更經濟的方式呈現,倫敦的索恩爵士博物館(Sir John Soane's Museum)便以創新的鐵構件支撐古典拱頂,實現啟蒙時代對「理性構造」的追求。

教育理念的革新同樣強化理性主義的藝術影響。啟蒙思想家主張透過美術教育培養公民素養,德國藝術史學家約翰·哥特弗裡德·赫爾德(Johann Gottfried Herder)便倡導在大學設立考古學課程,使學生能系統理解古典藝術的理性基礎。這種制度化教育催生出專業藝術評論群體,他們透過沙龍展評論文獻,以理性分析取代貴族式的品味鑑賞,狄德羅為《文學通訊》撰寫的展評,便以道德教益與構圖邏輯作為評判畫作優劣的標準,促使藝術創作更自覺地符合啟蒙價值。

值得注意的是,理性主義對新古典主義的影響存在內在矛盾。當康德(Immanuel Kant)在《純粹理性批判》中劃定理性的適用界限時,藝術領域也出現對絕對理性的反思。建築師卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)的柏林舊博物館設計,雖採用嚴謹的希臘柱廊,卻透過內部空間的光影變化暗示理性無法窮盡的審美體驗。這種在古典形式中保留感性餘韻的嘗試,預示著新古典主義將逐步過渡至浪漫主義,但在此過程中,啟蒙運動奠立的理性框架始終作為參照基準,持續影響後世對藝術與社會關係的思考。

1.2 考古發現與古典文化的重新發現

十八世紀的考古熱潮為新古典主義注入實物證據與視覺靈感,古代遺址的系統性發掘不僅改變人們對古典文明的認知,更直接重塑了當時的藝術實踐。這場文化復興運動的物質基礎,建立在地中海沿岸陸續出土的建築遺跡、雕塑與工藝品之上,學者、藝術家與收藏家的三方互動,使得湮沒千年的古典美學準則重新成為創作範本。

1738年赫庫蘭尼姆(Herculaneum)與1748年龐貝(Pompeii)古城的意外發現,堪稱歐洲重新認識古典世界的轉捩點。這兩座被維蘇威火山灰封存的羅馬城市,完整保存了住宅壁畫、馬賽克地磚與日常器物,提供有別於文獻記載的古代生活實景。那不勒斯國王查理三世組織的挖掘工程雖最初旨在尋寶,卻意外催生首份科學考古報告《赫庫蘭尼姆古物圖錄》。法國建築師喬治·馬雷夏爾(Georges Maréchal)將遺址測繪成果轉化為版畫集,使歐洲知識分子得以透過視覺材料比較古代與當代建築差異,刺激建築師重新評估柱式比例與裝飾適切性。

德國藝術史學家溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)的實地研究,將考古發現提升為美學理論。他在《古代藝術史》中首創風格分期法,區分希臘藝術的「崇高風格」與羅馬時期的「模仿階段」,並透過測量梵蒂岡收藏的《望樓的阿波羅》(Apollo Belvedere)雕像,歸納出「理想人體」的數學比例。這種將考古實物轉化為理論體系的嘗試,促使藝術學院修改教學內容——巴黎皇家繪畫雕塑學院於1760年代增設古代文物臨摹課程,學生需精確描繪新出土陶罐的線條弧度,藉此掌握「純粹的古典韻律」。

考古成果的出版傳播,徹底改變了建築師的設計語彙。英國建築師詹姆斯·斯圖亞特(James Stuart)與尼古拉斯·雷維特(Nicholas Revett)耗時十二年完成《雅典古蹟》(The Antiquities of Athens),首次以測量圖版精確記錄帕德嫩神廟(Parthenon)的柱頭細部與檐口裝飾。此書顛覆歐洲對希臘建築的認知,證明多立克柱式(Doric order)並非如維特魯威(Vitruvius)所述源於木構造,而是具獨立美學價值的石造體系。羅伯特·亞當(Robert Adam)據此發展出「新古典裝飾文法」,在倫敦的霍姆宅邸(Home House)設計中,將希臘回紋飾與羅馬灰泥浮雕結合,創造出考古考據與當代機能融合的室內空間。

雕塑領域的古典復興,則受益於大量古代雕像的出土與修復。1770年代羅馬提沃利(Tivoli)附近發現的《赫拉克勒斯》(Hercules)軀幹雕塑,其肌肉線條的力學表現啟發安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)創作《佩爾修斯手持美杜莎頭顱》。卡諾瓦刻意保留大理石的冷冽質感,摒棄巴洛克雕塑常見的動態誇飾,以呼應溫克爾曼對「靜穆偉大」的推崇。考古修復技術的進步也影響創作方法,當梵蒂岡修復師卡爾·弗里德里希·韋克(Carl Friedrich Werck)使用石膏填補《拉奧孔群像》(Laocoön)缺失手臂時,其「可逆性修復」原則促使雕塑家重新思考古代作品的完整性——托瓦爾森(Bertel Thorvaldsen)在《丘比特與普賽克》中故意留下未打磨的局部,暗示古代雕刻的歷史層次感。

裝飾藝術的革新同樣植根於考古發現。約書亞·威治伍德(Josiah Wedgwood)創辦的伊特魯里亞工坊(Etruria Works),直接複製赫庫蘭尼姆出土的陶器形制,並以工業化生產技術製造「碧玉細炻器」(Jasperware)。這種無釉啞光陶器表面裝飾白色古典浮雕,題材取自威廉·漢密爾頓(William Hamilton)爵士收藏的希臘花瓶圖錄,成功將考古圖像轉化為中產階級客廳的擺設。在法國,王室家具工匠讓-亨利·里森納(Jean-Henri Riesener)為瑪麗·安東妮皇后製作的鍍金木櫃,鑲嵌板圖案取材自龐貝濕壁畫(fresco)中的花環與戰車競技場景,顯示考古圖像如何從學術研究滲入日常生活審美。

考古旅行(Grand Tour)的制度化,進一步擴散古典文化影響力。英國貴族青年在完成學業後,必赴義大利考察古代遺跡,隨行「導遊」(Cicerone)多由當地學者擔任,沿途講解古羅馬廣場(Roman Forum)的建築功能與帝國衰亡教訓。畫家喬凡尼·巴蒂斯塔·皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi)為滿足旅客需求,創作系列銅版畫《羅馬景觀》(Vedute di Roma),以戲劇性透視法放大古蹟規模,這種兼具考古精確與浪漫想像的視覺再現,深刻影響了英國如畫式園林(Picturesque)的假廢墟設計。旅行者攜回的文物拓片與素描手稿,更成為建築師約翰·納什(John Nash)設計攝政公園(Regent's Park)古典別墅群的參考範本。

博物館的興起標誌著古典文化公共化的重要轉折。1759年大英博物館(British Museum)開放時,首批展品即為漢密爾頓收藏的希臘花瓶,館方特別設計階梯式陳列櫃,方便觀眾比對不同時期的彩繪風格。在慕尼黑,路德維希一世將格呂普托特克(Glyptothek)雕塑博物館建成新古典主義神廟形式,並依溫克爾曼的風格分期排列展品,使參觀動線成為一部「行走的藝術史」。這種將考古文物轉化為國民教育工具的思維,促使各國競相成立考古學會——1829年成立的雅典考古學會(Archaeological Society of Athens),便以保護衛城遺址為名,實則透過文物管理強化新獨立的希臘王國文化正統性。

考古學的方法論革命,亦深刻影響藝術家的創作態度。丹麥學者克里斯蒂安·朱爾根森·托姆森(Christian Jürgensen Thomsen)提出的「三期說」(Three-age System),將史前時代劃分為石器、青銅與鐵器時期,此種分期概念促使藝術史家重新審視古典風格的演變脈絡。法國建築師讓-尼古拉-路易·迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand)在《建築學課程摘要》中,將希臘神廟平面分解為網格模組,主張所有建築形式皆可透過幾何組合生成,此種「考古結構主義」直接催生出十九世紀初期的理性主義建築思潮。

文物收藏的狂熱甚至引發國際政治角力。拿破崙遠征埃及時隨軍帶走的羅塞塔石碑(Rosetta Stone),雖屬托勒密王朝文物,卻被法國學者視為破解古典文明的關鍵。當英國於1801年奪取該石碑後,湯瑪斯·楊(Thomas Young)與商博良(Jean-François Champollion)的破譯競賽,意外推高歐洲對古埃及象形文字(hieroglyph)的研究熱潮,這種對異質古典文明的興趣,促使建築師如約翰·索恩(John Soane)在自宅博物館混搭埃及紙莎草柱頭與羅馬馬賽克,形成考古折衷主義(Eclecticism)的早期實踐。

考古發現的在地化詮釋,則展現新古典主義的適應性變形。在俄羅斯,凱薩琳大帝聘請蘇格蘭建築師查爾斯·卡梅隆(Charles Cameron)設計皇村宮殿時,刻意將希臘柱式與俄羅斯傳統藍白色彩結合,創造出「北國古典主義」;在美國,湯瑪斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)設計維吉尼亞大學時,雖採用萬神殿(Pantheon)圓頂造型,卻以紅磚取代大理石,反映新大陸對古典形式的務實轉化。這種基於考古實證卻不拘泥原典的創作態度,使新古典主義能持續回應不同時代的文化需求,直至今日仍影響著紀念性建築的設計邏輯。

1.3 法國大革命時期的藝術轉向

法國大革命(1789–1799)是18世紀末一場徹底改變法國乃至歐洲政治、社會與文化的重大事件,這場革命在藝術領域也帶來了深遠的影響,促使藝術風格和主題發生顯著的轉變。藝術家不僅參與了革命的宣傳,還通過作品記錄和詮釋了革命中的情感、理念和價值觀。在這一時期,藝術從新古典主義的理性與和諧轉向具有革命激情和政治訴求的創作,並最終為浪漫主義的興起奠定了基礎。

法國大革命前夕,新古典主義是法國藝術的主流風格。這一風格以對古希臘和羅馬藝術的復興為核心,強調秩序、對稱與理性,並常以歷史和神話題材表達道德教化的作用。然而,隨著大革命的爆發,藝術逐漸從對古典美學的單純模仿轉向直接參與政治變革。革命帶來的社會動盪和價值觀重塑,使得藝術不再僅僅是精英階層的文化表現,而成為服務於群眾和政治運動的重要工具。

在這一時期,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)成為革命藝術的領軍人物。他的作品體現了革命的激情與理想,並被用來傳達共和價值觀和革命精神。大衛的代表作《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii, 1784)原本是一幅體現忠誠與愛國主義的新古典主義作品,但在革命背景下,這幅畫被賦予了新的政治意涵,成為革命者高尚精神的象徵。大衛還通過創作《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates, 1787)和《布魯圖斯之誓》(The Lictors Bringing to Brutus the Bodies of His Sons, 1789)等作品,表達對共和主義的支持,這些作品中的英雄人物體現出為理想和正義而犧牲的崇高情懷。

大革命爆發後,大衛成為革命政府的重要藝術家,負責設計公共儀式和宣傳材料。他的繪畫風格在此時發生轉變,開始注重直接的政治表達。例如,《馬拉之死》(The Death of Marat, 1793)是一幅紀念革命烈士讓-保羅·馬拉(Jean-Paul Marat)的作品。這幅畫以簡潔的構圖和明確的象徵語言描繪了馬拉被刺殺的場景,將他塑造成為革命犧牲的殉道者,具有強烈的情感感染力和政治宣傳功能。

除了繪畫,雕塑和建築在革命時期也發生了重要的藝術轉向。雕塑方面,藝術家們開始創作具有革命象徵意義的紀念性作品。例如,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)和克洛德·里杜(Claude Ramey)等雕塑家以英雄人物和共和象徵為題材,塑造了大量表現革命精神的雕像。在建築方面,新古典主義的嚴謹與莊重被用於設計革命時期的公共空間和紀念建築,例如巴黎的萬神殿(Panthéon)。該建築最初是為表達宗教信仰而建,但在革命時期被轉化為安葬共和烈士的國家紀念場所,其古典柱式和對稱結構體現了革命價值觀中的秩序與公正。

革命時期的藝術還展現了對群眾的影響力。大規模的公共儀式和活動成為傳播革命思想的重要手段,而藝術在這些活動中扮演了關鍵角色。例如,大衛設計了「最高存在節」(Festival of the Supreme Being),這是一場具有高度儀式感的公共慶典,通過音樂、雕塑與臨時建築來強化共和理念。這些公共活動的視覺呈現使得藝術從宮廷和沙龍的私人空間轉向公共領域,成為革命群眾的共同文化財產。

此外,法國大革命也對藝術的主題選擇產生了深刻影響。藝術家開始關注平民和日常生活,試圖表現人民在革命中的角色和情感。例如,讓-巴蒂斯特·格勒茲(Jean-Baptiste Greuze)以細膩的畫筆描繪普通家庭的場景,展現了革命時期的道德價值和人性力量。這種轉向為後來浪漫主義的興起鋪平了道路,浪漫主義在某種程度上延續並深化了革命時期對個人情感和群體經歷的表達。

儘管新古典主義的形式在革命時期仍占據主導地位,但其內涵和功能已發生顯著變化。從追求古希臘和羅馬的理性美學到成為革命理念的視覺化工具,新古典主義被賦予了政治意圖和社會責任。這種藝術轉向體現了藝術家如何適應革命時代的需求,並通過創作影響和塑造了歷史的進程。法國大革命時期的藝術不僅見證了一個動盪時代的精神,也為後世藝術家的表達形式與思想提供了豐富的資源和靈感。

1.4 新古典主義的理論基礎

新古典主義的理論體系建立在對古代藝術的系統性重構之上,融合考古實證、美學哲學與社會道德論述,形成兼具學術嚴謹性與實踐指導性的創作原則。這種理論化過程並非單純復古,而是透過啟蒙時代的理性框架,將古典傳統轉化為適應現代社會的藝術規範,其核心在於確立「理想美」的客觀標準與藝術的社會功能定位。

溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)的藝術史研究為新古典主義奠定美學基石。他在《古代藝術史》中提出「模仿古人即模仿自然」的悖論式命題,認為希臘藝術家並非直接複製現實,而是透過理性篩選自然中的完美元素,創造出超越個體的普遍美。這種「理想化自然」的概念,重新定義藝術創作的本質——藝術家不再是單純技藝執行者,而是具備哲學思辨能力的「美之立法者」。溫克爾曼對《望樓的阿波羅》(Apollo Belvedere)與《拉奧孔群像》(Laocoön)的形式分析,歸納出「高貴的單純與靜穆的偉大」準則,主張偉大藝術應抑制激烈情感,以平衡構圖傳達永恆精神。此理論直接影響大衛(Jacques-Louis David)的歷史畫創作,其《蘇格拉底之死》中哲學家鎮定的手勢與周圍門徒的悲痛形成對比,正是溫克爾曼「節制即美德」觀念的視覺實踐。

萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)在《拉奧孔》中的詩畫界分理論,進一步完善新古典主義的媒介特性認知。他區分詩歌(時間藝術)與繪畫(空間藝術)的表現界限,指出造型藝術應聚焦「最富孕育性的頃刻」,避免敘事性的連續動作描繪。這種理論促使新古典主義畫家專注於單一場景的戲劇張力,例如安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)在《荷馬禮贊》中,將不同時期的詩人並置於同一空間,透過靜態構圖暗示永恆價值而非時間流動。建築領域亦受此影響,部雷(Étienne-Louis Boullée)設計的牛頓紀念堂以巨型球體凝固宇宙意象,將建築轉化為「空間的詩篇」,實踐萊辛對藝術媒介本質的思考。

理性主義美學則將數學原則導入藝術理論。英國藝術理論家喬納森·理查森(Jonathan Richardson)在《繪畫論》中主張,美的本質在於「可測量的和諧」,並以黃金比例(Golden Ratio)分析拉斐爾(Raphael)畫作的構圖平衡。法國建築師迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand)在《建築學課程摘要》中更極端地將設計簡化為網格座標操作,提出所有建築形式皆可透過幾何模組組合生成。這種「建築即數學」的思維,體現在克勞德-尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)的理想城市規劃中,其將工廠與監獄設計為純粹幾何體,試圖以抽象形式實現社會秩序的可視化。

道德哲學與美學的結合,構成新古典主義理論的社會向度。狄德羅(Denis Diderot)在沙龍評論中強調,藝術應具備「提升公民德行」的功能,歷史畫必須選擇能喚醒公共精神的題材。這種「寓教於美」的觀念,使新古典主義藝術家大量採用古羅馬共和時期典故,如大衛的《布魯特斯》透過執政官處決叛國兒子的情節,探討個人情感與國家利益的道德抉擇。建築理論家洛吉耶(Marc-Antoine Laugier)在《建築論文集》中提出的「原始茅屋」(Primitive Hut)假說,更將多立克柱式(Doric order)溯源至人類最初的道德社會,賦予古典建築元素自然法理的正當性。

藝術教育體系的改革,使新古典主義理論得以制度化傳播。巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)在1747年重組後,建立以古代雕塑臨摹為核心的課程結構,學生必須通過「構圖邏輯」與「解剖精確」的雙重考核。院長查爾斯·佩羅(Charles Perrault)將維特魯威(Vitruvius)的《建築十書》重新詮釋,強調柱式比例應符合人體尺度而非盲從古例,此種「批判性復古」原則體現在加布里埃爾(Ange-Jacques Gabriel)設計的巴黎軍校(École Militaire)中,其科林斯柱式(Corinthian order)的莨苕葉裝飾被簡化,以適應啟蒙時代的理性審美。

人類學研究的進展,則為新古典主義注入文化相對主義視角。德國學者約翰·哥特弗裡德·赫爾德(Johann Gottfried Herder)在《人類歷史哲學思想》中,主張藝術風格反映民族精神(Volksgeist),此理論促使新古典主義者在模仿古典形式時,必須考量本土文化特質。卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)設計柏林舊博物館(Altes Museum)時,雖採用希臘柱廊形式,卻透過普魯士灰砂岩材質與內部光線設計,融合北歐建築的嚴肅性,實踐赫爾德「在地化古典」的理念。

美學範疇的重新定義,反映新古典主義理論的哲學深度。康德(Immanuel Kant)在《判斷力批判》中區分「純粹美」(free beauty)與「依附美」(dependent beauty),前者指形式本身的和諧,後者涉及道德聯想。這種二分法影響藝術家對古典題材的處理方式——托瓦爾森(Bertel Thorvaldsen)的雕塑《蓋尼米德與鷹》刻意淡化神話敘事,專注於人體曲線的抽象美感,體現對「純粹美」的追求;而大衛的《馬拉之死》則透過基督受難圖式的借用,將政治暗殺昇華為「依附美」的道德寓言。

科學分類學(Taxonomy)的興起,促使新古典主義理論趨向系統化。英國建築師詹姆斯·斯圖亞特(James Stuart)在《雅典古蹟》中,首創以測量數據歸納希臘建築的「類型學」,區分神廟的七種平面佈局與五種柱式變體。這種科學化分類法影響室內設計領域,湯瑪斯·霍普(Thomas Hope)在《家用家具設計》中將古典裝飾母題編碼為可組合的視覺詞彙,例如將棕櫚葉飾(palmette)對應「勝利」、月桂紋(laurel)象徵「榮耀」,使業主能透過裝飾元素拼貼傳達特定寓意。

語言學研究的突破,亦間接強化新古典主義的歷史考據傾向。法國學者安克蒂爾-迪佩隆(Anquetil-Duperron)翻譯波斯古經《阿維斯塔》(Avesta)後,引發歐洲對印歐語系的比較研究,這種「原始語源」追尋的熱情,反映在建築師對「原始建築形式」的探索。約翰·索恩(John Soane)在英格蘭銀行設計中,將古羅馬拱頂結構與想像中的「原始幾何形體」結合,試圖透過建築空間重現人類文明的初始狀態。

藝術市場機制的成熟,則促使理論與實踐產生辯證關係。藝術品鑑定家約翰·康斯布魯克(John Connoisseur)發展出系統化的風格分析技術,透過筆觸、色彩與構圖特徵判定作品年代與真偽,此種「科學鑑賞」方法反饋至創作端,迫使藝術家更嚴格遵守古典規範以提升市場價值。佳士得拍賣行(Christie's)在1776年首度舉辦古代雕塑專場,目錄中詳述每件拍品的風格分期與歷史淵源,將溫克爾曼的理論直接轉化為商業定價依據。

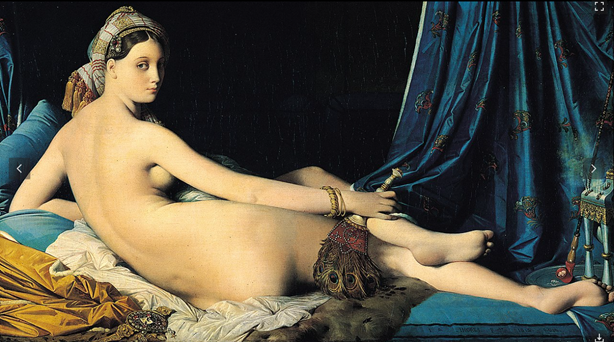

新古典主義理論的內在矛盾,體現在理性規範與個體創造的永恆張力。當德國藝術理論家卡爾·弗里德里希·魯莫爾(Carl Friedrich Rumohr)批判溫克爾曼「將希臘藝術絕對化」時,年輕一代藝術家開始尋求古典框架中的個人表達。安格爾雖堅持線條至上的原則,但其《大宮女》刻意拉長的脊椎卻背離解剖精確性,顯示理論教條與感官直覺的微妙平衡。這種理論與實踐的互動關係,使新古典主義始終保持動態發展,而非停滯於靜態的風格複製。

二、建築的古典復興

十八世紀末至十九世紀初,歐洲與美洲的建築實踐經歷了系統性的古典回歸,這種復興並非單純模仿古希臘羅馬形式,而是透過考古考據、技術革新與社會需求的重組,將古典語彙轉化為現代建築的表現工具。新古典主義建築的興起,標誌著啟蒙時代對理性秩序的追求從抽象理論落實為具體空間,其影響範圍從宗教神殿擴及至銀行、博物館等新興公共建築類型,形成跨越國界的建築革命。

建築古典復興的理論準備,始於對維特魯威(Vitruvius)《建築十書》的批判性重讀。法國建築師洛吉耶(Marc-Antoine Laugier)在1753年發表的《建築論文集》中,提出「原始茅屋」(Primitive Hut)假說,主張多立克柱式(Doric order)源於人類以樹幹支撐屋頂的基本構造,此種將古典元素溯源至自然原型的理論,為簡化裝飾的建築實踐提供哲學依據。英國建築師羅伯特·亞當(Robert Adam)進一步發展「移動式古典」(Movable Classicism)概念,在愛丁堡的夏洛特廣場設計中,將帕德嫩神廟(Parthenon)的檐口線腳拆解為獨立裝飾帶,應用於聯排住宅立面,實現古典元素在都市尺度上的創新重組。

考古測繪成果的出版,徹底改變建築師對古典比例的理解。詹姆斯·斯圖亞特(James Stuart)與尼古拉斯·雷維特(Nicholas Revett)的《雅典古蹟》(The Antiquities of Athens)於1762年問世,首度精確記錄希臘建築的收分曲線(entasis)與柱距比例。德國建築師卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)據此在柏林舊博物館(Altes Museum)設計中,將愛奧尼柱式(Ionic order)的渦卷裝飾簡化為抽象線條,同時放大柱廊高度以適應現代展廳的採光需求。這種「考古精確性」與「功能適應性」的辯證,成為新古典主義建築的核心特徵。

法國建築師克勞德-尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)的鹽場城市(Royal Saltworks at Arc-et-Senans)規劃,體現啟蒙思想對建築形式的極端理性化詮釋。他將製鹽工廠設計為半圓形幾何佈局,管理中心建成希臘神廟形式,工人住宅則簡化為立方體單元,透過建築空間的等級差異可視化社會分工。這種烏托邦式的實踐雖未完全實現,卻影響了後世工業建築的設計邏輯——倫敦的薩默塞特宮(Somerset House)將稅務辦公室與海軍檔案館整合於古典立面內,使公共建築成為國家理性的物質化身。

英國的古典復興呈現實用主義傾向,約翰·納什(John Nash)的攝政街(Regent Street)改造計畫,將希臘復興式門廊與商業拱廊結合,創造出適合中產階級消費的都市景觀。巴斯(Bath)城市規劃師約翰·伍德(John Wood)父子更發展出「新帕拉迪奧主義」(Neo-Palladianism),將帕拉迪奧(Andrea Palladio)的別墅比例應用於連排住宅,皇家新月樓(Royal Crescent)的弧形立面雖借鑑羅馬競技場形式,內部卻配置現代化衛生設施,顯示古典美學與工業技術的共生關係。

美國的古典建築復興具有強烈政治象徵意義。湯瑪斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)設計的維吉尼亞州議會大廈(Virginia State Capitol),直接複製法國尼姆的方形神廟(Maison Carrée),但將科林斯柱式(Corinthian order)替換為更簡樸的愛奧尼式,以體現共和政體的樸素美德。建築師威廉·桑頓(William Thornton)在華盛頓國會大廈(United States Capitol)設計中,將萬神殿(Pantheon)圓頂與羅馬神廟立面結合,穹頂結構採用創新鐵構架減輕重量,使古典形式能適應美洲大陸的氣候條件。這種「適應性古典主義」在十九世紀的銀行與法院建築中廣泛應用,柱廊成為信用與公正的視覺隱喻。

宗教建築的古典化改造,反映啟蒙時代對神聖空間的重新定義。巴黎的先賢祠(Panthéon)原為聖日內維耶教堂,建築師蘇夫洛(Jacques-Germain Soufflot)在設計時刻意削弱基督教象徵,將哥德式飛扶壁隱藏於古典柱廊後,十字形平面頂端改以希臘式三角楣收束。這種「去宗教化」的古典神廟形式,在法國大革命期間被改為安葬偉人的世俗殿堂,其穹頂結構的靜力學計算更體現啟蒙時代對「理性構造」的崇拜。

材料技術的革新,促使古典建築語彙產生變異。鑄鐵(cast iron)的工業化生產,讓建築師能將傳統石造元素轉化為預製構件。約翰·索恩(John Soane)在英格蘭銀行(Bank of England)設計中,以鑄鐵仿製羅馬拱頂的肋條結構,既維持古典視覺效果又提升防火性能。在德國,辛克爾的柏林建築學院(Bauakademie)外牆採用赤陶(terracotta)面板模擬石材紋理,這種「材料擬古」技術使古典風格得以在預算限制下普及。

都市公共空間的古典化再造,體現新古典主義的社會整合功能。拿破崙三世時期,喬治-歐仁·奧斯曼(Georges-Eugène Haussmann)的巴黎改造計畫,將協和廣場(Place de la Concorde)的方尖碑與古典噴泉組合,創造出軸線對稱的市民空間。聖彼得堡的總參謀部大樓(General Staff Building)以雙重凱旋門連接冬宮廣場,長達580米的弧形立面採用統一檐口高度,將帝俄的軍事威權轉譯為古典建築的尺度控制。

殖民地的古典建築移植,則暴露文化霸權的雙重性。英國建築師埃德溫·魯琴斯(Edwin Lutyens)在印度新德里規劃中,將莫臥兒風格穹頂與希臘柱式強行嫁接,維多利亞式紅砂岩外牆飾以印度蓮花浮雕,這種「帝國古典主義」試圖以建築證明殖民統治的文明使命。相對地,巴西建築師阿萊雅迪尼奧(Aleijadinho)在歐魯普雷圖(Ouro Preto)教堂設計中,將葡萄牙巴洛克裝飾與古羅馬拱券結合,創造出混血式(mestiço)古典風格,暗含殖民地對歐洲美學的在地抵抗。

建築教育體系的重組,鞏固了古典復興的理論霸權。巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)於1819年確立「羅馬大獎」(Prix de Rome)制度,獲獎者需赴義大利測繪古代遺跡作為畢業設計。這種教育模式培養出如亨利·拉布魯斯特(Henri Labrouste)等建築師,其聖熱納維耶芙圖書館(Bibliothèque Sainte-Geneviève)雖採用鐵骨結構,外牆仍飾以古典書架浮雕,顯示學院派對古典符碼的頑固堅持。

新古典主義建築的衰變,始於對考古還原主義的反動。約瑟夫·帕克斯頓(Joseph Paxton)的水晶宮(Crystal Palace)在1851年萬國博覽會驚豔世人,其全玻璃鐵構建築徹底拋棄古典裝飾,宣告功能主義時代的來臨。然而古典語彙並未消失,而是轉化為折衷主義(Eclecticism)的素材庫——紐約的賓夕法尼亞車站(Pennsylvania Station)在1901年仍以卡拉拉大理石複製羅馬浴場拱頂,證明古典復興的持久生命力。這種建築傳統的自我更新能力,使其至今仍是紀念性空間的首選語言,從華盛頓的林肯紀念堂到巴西利亞的國會大廈,持續見證古典美學與現代政治的複雜對話。

2.1 古羅馬建築語彙的再現

十八世紀後期至十九世紀初期,歐洲建築界對古羅馬建築元素的系統性重構,不僅是形式上的模仿,更是一場結合考古學、工程技術與政治意識形態的文化運動。這種復興建立在對維特魯威(Vitruvius)著作的重新詮釋之上,並透過實地測繪龐貝(Pompeii)與羅馬遺跡獲得實物佐證,使拱券(arch)、穹頂(dome)與柱式(order)等古典元素脫離原始脈絡,轉化為現代建築的普世語言。

古羅馬建築技術的重新發現,始於啟蒙時期學者對《建築十書》的批判性解讀。法國建築師佩羅(Claude Perrault)在1673年法譯本註釋中,質疑維特魯威記載的柱式比例,主張應根據當代力學知識調整。此種「理性化古典」思維,促使建築師將羅馬混凝土(opus caementicium)的結構原理應用於現代磚石構造。英國工程師約翰·斯米頓(John Smeaton)在建造埃迪斯通燈塔時,參考羅馬圓形劇場(Colosseum)的階梯式基礎設計,以石灰砂漿(pozzolana)混合火山灰,重現古羅馬水利工程材料的抗腐蝕特性。

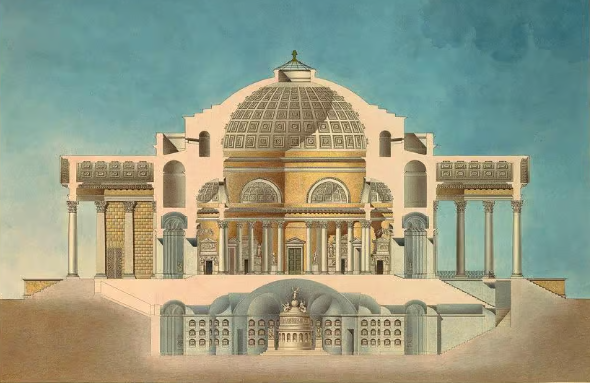

考古測繪的科學化,使建築師能精確複製羅馬建築的空間特質。喬凡尼·巴蒂斯塔·皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi)在《羅馬古蹟》(Antichità Romane)版畫集中,以剖面圖揭露萬神殿(Pantheon)穹頂的內部肋架結構,這種可視化技術啟發了部雷(Étienne-Louis Boullée)的牛頓紀念堂設計。法國建築師安托萬-克里索斯托姆·卡特梅爾·德·坎西(Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy)更提出「類型學轉譯」理論,主張羅馬浴場(thermae)的序列空間可轉化為現代博物館的展廳佈局,其說法具體實踐於卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)的柏林舊博物館(Altes Museum),該建築將古羅馬中庭(atrium)改造成環形畫廊,同時保留拱頂序列的軸線節奏。

柱式系統的重新詮釋,反映啟蒙時代對建築倫理的追求。英國新古典主義建築師威廉·錢伯斯(William Chambers)在《論民用建築》中,將多立克柱式(Doric order)的粗獷特質與盎格魯-撒克遜民族的剛毅性格連結,並在薩默塞特宮(Somerset House)設計中,以簡化的羅馬複合柱式(Composite order)象徵大英帝國的兼容精神。相較之下,法國建築師蘇夫洛(Jacques-Germain Soufflot)在巴黎先賢祠(Panthéon)採用科林斯柱式(Corinthian order),但將柱高比例從傳統的1:10調整為1:12,藉由修長輪廓營造啟蒙理性的崇高感。這種對古典比例的彈性處理,顯示羅馬建築語彙已從考古考據對象轉變為意識形態載體。

拱券技術的現代化應用,體現古羅馬結構智慧的復興與超越。托馬斯·特爾福德(Thomas Telford)在倫敦的滑鐵盧橋設計中,採用羅馬渡槽(aqueduct)的多拱連續結構,但以鑄鐵肋拱(cast iron rib)取代石砌體,使跨度增加至40公尺。法國工程師馬克·塞甘(Marc Seguin)進一步發展出扁拱(segmental arch)理論,將羅馬半圓拱的幾何原理應用於鐵路橋樑,其羅訥河大橋的鐵製拱肋(rib)厚度僅傳統石拱的1/4,卻能承受蒸汽火車的動態荷載。這種「結構理性主義」的實踐,使古羅馬的經驗性構造轉化為可計算的工程科學。

穹頂建築的復興,則見證宗教象徵與世俗權力的角力。英國建築師約翰·納什(John Nash)在布萊頓皇家行宮(Royal Pavilion)設計中,將羅馬萬神殿穹頂變形為印度風格的洋蔥頂,此種折衷手法反映大英帝國對古典權威的戲謔性挪用。相對嚴肅的實踐出現在美國,查爾斯·布爾芬奇(Charles Bulfinch)的麻薩諸塞州議會大廈(Massachusetts State House),以木構架覆銅板仿製萬神殿穹頂,其內部懸吊式結構解決了石造穹頂的側推力問題,使古典形式能適應新建材特性。最極端的案例是聖彼得堡的聖以撒主教座堂(Saint Isaac's Cathedral),法國建築師蒙費朗(Auguste de Montferrand)以雙層鐵穹頂重現羅馬式集中式平面,外殼鍍金的東正教十字架卻宣示俄羅斯對古典遺產的宗教詮釋權。

裝飾母題的考古學轉化,顯示羅馬建築語彙的符號化過程。英國室內設計師托馬斯·霍普(Thomas Hope)在《家用家具設計》中,將羅馬石棺(sarcophagus)的戰車浮雕簡化為線性圖案,應用於桃花心木櫥櫃的鑲嵌細工。法國王室家具匠喬治·雅各布(Georges Jacob)則從龐貝壁畫提取棕櫚葉飾(palmette),將其轉化為路易十六式椅背的鏤空雕刻。這種「考據式裝飾」在拿破崙時期達到頂峰,楓丹白露宮的御座廳(Throne Room)以羅馬月桂冠(corona civica)圖案重複排列,形成帝國權力的視覺轟炸。

都市尺度上的羅馬元素移植,反映現代國家對空間秩序的渴求。拿破崙三世時期的巴黎改造,喬治-歐仁·奧斯曼(Georges-Eugène Haussmann)將羅馬凱旋門(Arc de Triomphe)轉化為星形廣場(Place de l'Étoile)的輻射軸心,十二條林蔭大道模仿羅馬軍營的棋盤佈局。在華盛頓特區,皮埃爾·朗方(Pierre L'Enfant)的都市計畫以羅馬帝國廣場(Imperial Fora)為藍本,將國會大廈穹頂設於軸線交點,國家廣場(National Mall)的長矩形空間則複製圖拉真廣場(Forum of Trajan)的紀念性尺度。

殖民地的羅馬建築語彙挪用,暴露文化霸權的雙重標準。荷蘭建築師安德烈亞斯·弗特曼(Andreas Voitman)在巴達維亞(今雅加達)設計市政廳時,將羅馬拱廊與熱帶高腳屋結合,拱心石(keystone)上雕刻的椰子葉紋樣,試圖調和殖民統治的古典正當性與在地氣候需求。西班牙建築師曼努埃爾·托爾薩(Manuel Tolsá)在墨西哥城的礦業宮(Palacio de Minería)設計中,以火山岩替代大理石建造科林斯柱式,並在檐口加入阿茲特克日曆符號,形成混血式(mestizo)古典主義。

建築教育的制度化,使羅馬建築語彙成為專業訓練的核心。巴黎高等美術學院(École des Beaux-Arts)的「構圖分析」課程,要求學生將羅馬浴場平面分解為幾何模組,再重新組合成現代建築方案。這種訓練方式培養出如查爾斯·加尼葉(Charles Garnier)等建築師,其巴黎歌劇院雖屬折衷主義風格,但主樓梯的階梯式空間組織明顯源自羅馬卡比托利歐廣場(Piazza del Campidoglio)的台地佈局。

材料仿製技術的進步,促成羅馬建築語彙的平民化。英國陶工約翰·卡斯頓(John Caston)發明「人造石」(Coade stone),以高溫燒製的陶瓷複製羅馬柱頭裝飾,使中產階級住宅也能負擔古典立面。德國建築師里奧·馮·克倫澤(Leo von Klenze)在慕尼黑凱旋門(Siegestor)設計中,以鋼筋混凝土澆鑄多立克柱式,表面噴塗仿砂岩塗料,解決了石材短缺的現實問題。

古羅馬建築語彙的再現終究是現代性的產物。約瑟夫·帕克斯頓(Joseph Paxton)的水晶宮(Crystal Palace)雖以鐵與玻璃顛覆傳統構造,但其縱向拱廊的韻律仍隱含羅馬巴西利卡(basilica)的空間基因。這種語彙的頑強生命力,在二十世紀仍持續變形——埃德溫·魯琴斯(Edwin Lutyens)的新德里總督府(Viceroy's House)以莫臥兒風格穹頂覆蓋羅馬十字平面,證明古典建築元素始終是權力美學的終極詞彙庫。

2.2 新古典主義時代帝國風格與政治權力

新古典主義(Neoclassicism)作為18世紀末至19世紀初歐洲主導的文化運動,其美學形式與政治權力的互動深刻重塑了帝國統治的視覺語言與意識形態基礎。此風格源於對古希臘(Greece)與羅馬(Rome)文明的重新詮釋,既呼應啟蒙時代(Enlightenment)對理性與秩序的追求,亦成為新興帝國政權建構合法性的關鍵工具。在法國大革命(French Revolution)後的權力真空與拿破崙(Napoléon Bonaparte)帝國崛起過程中,新古典主義從單純的藝術潮流轉型為系統性的政治符號體系,其空間敘事、建築語彙與象徵儀式共同編織出近代帝國權力的嶄新範式。

新古典主義的興起與啟蒙思想家的政治理想密切相關。伏爾泰(Voltaire)與狄德羅(Diderot)等人對古典民主城邦的推崇,促使知識階層將羅馬共和(Roman Republic)視為理性政府的原型。這種歷史想像在法國大革命初期具象化為公共建築的改造,例如巴黎先賢祠(Panthéon)的穹頂設計直接參考羅馬萬神殿(Pantheon),其功能從教堂轉為安葬偉人的世俗殿堂,象徵政教分離與公民美德的勝利。然而隨著革命暴力加劇與拿破崙稱帝,新古典主義的詮釋權逐漸從共和理念轉向帝國威權,建築比例趨向宏偉誇張,裝飾元素強調軍事主題,反映出權力性質的根本轉變。

拿破崙對新古典主義的運用展現出精密的符號政治策略。為淡化軍事獨裁色彩,他命令建築師佩西耶(Percier)與方丹(Fontaine)將羅馬帝國建築元素系統化應用於公共工程,例如凱旋門(Arc de Triomphe)的設計雖源自古羅馬傳統,但其尺度放大至前所未有的48米高度,並在浮雕敘事中將拿破崙征戰類比為凱撒(Caesar)的功業。此種「視覺膨脹」手法不僅強化了統治者的超凡形象,更通過空間壓迫感使民眾在物理層面感受帝國威權。同時,瑪德琳教堂(La Madeleine)被改造成榮譽神殿(Temple de la Gloire),其科林斯柱式(Corinthian order)立面與內部陳設完全去除基督教符號,轉而陳列軍旗與戰利品,將宗教空間重新編碼為帝國崇拜的場域。

帝國風格的空間治理延伸至城市規劃層面,體現出中央集權體制對日常生活結構的滲透。拿破崙授權行政官奧斯曼(Haussmann)的前身們改造巴黎街道網絡,拓寬大道不僅為軍事鎮壓預留空間,更通過軸線對齊強制建立視覺秩序,例如連接杜樂麗宮(Tuileries)與協和廣場(Place de la Concorde)的中軸線,將皇室權力象徵物理性嵌入城市肌理。這種幾何化規劃模式隨後被複製到帝國邊陲,從阿姆斯特丹到羅馬的佔領區城市均出現星形廣場與放射狀道路,使殖民地空間成為投射中央權力的微縮模型。

法律與教育體系的新古典主義包裝進一步鞏固意識形態控制。《拿破崙法典》(Code Napoléon)雖以羅馬法(Roman Law)為基礎,但其編纂過程刻意強調皇帝作為「現代查士丁尼(Justinian)」的角色,法律文本的拉丁文序言與帝國徽章結合,將現代立法傳統嫁接至古典權威。同樣地,帝國大學(Université Impériale)的課程強化古典語言教學,並將歷史教育重塑為羅馬帝國興衰的教訓敘事,培養官僚階層對中央集權體制的認同。此種文化工程甚至影響服飾改革,宮廷服裝採用簡化的托加袍(toga)輪廓,官員制服鑲嵌月桂葉紋飾,透過身體政治的展演強化統治集團的歷史正當性。

藝術生產機制成為帝國風格擴散的重要管道。拿破崙設立羅馬法蘭西學院(French Academy in Rome),嚴格控制藝術家訓練與主題選擇,大衛(Jacques-Louis David)的畫作《拿破崙跨越阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps)即典型例證——畫面中皇帝身披古典披風騎乘躍馬,岩石銘刻漢尼拔(Hannibal)與查理曼(Charlemagne)之名,將現實軍事行動轉化為永恆史詩。此類作品通過官方沙龍(Salon)展覽與版畫複製品流通,構成跨越社會階層的視覺傳播網絡。同時,帝國考古隊在地中海沿岸的發掘活動具有雙重目的:既蒐羅古典文物充實羅浮宮(Louvre)收藏以彰顯文化優越性,也通過學術論證將法國塑造為羅馬帝國的正統繼承者。

新古典主義的帝國風格並非法國獨有現象,而是成為19世紀歐洲列強的共通政治語言。俄羅斯沙皇亞歷山大一世(Alexander I)重建聖彼得堡(Saint Petersburg)時,建築師羅西(Carlo Rossi)以帝國風格設計總參謀部大樓,其弧形立面與勝利戰車雕塑直接呼應巴黎凱旋門意象。英國攝政時期(Regency era)的約翰·納什(John Nash)規劃攝政街(Regent Street)與大理石拱門(Marble Arch),將新古典元素融入都市更新,緩和工業革命引發的社會緊張。甚至新大陸的美國國會大廈(U.S. Capitol)設計,也透過羅馬穹頂與希臘柱廊的結合,為年輕共和國注入帝國氣象。這種風格跨國流動揭示近代帝國主義的文化同質化傾向,古典符號成為殖民者與被殖民者共享的權力話語。

宗教改革與帝國風格的互動呈現複雜張力。拿破崙與教宗庇護七世(Pius VII)簽訂《政教協約》(Concordat),表面恢復天主教會地位,實則將宗教儀式改造成國家工具。巴黎聖母院(Notre-Dame)的皇帝加冕典禮中,大衛的畫作記錄拿破崙自戴皇冠的瞬間,此舉既模仿查理曼加冕儀式,又以世俗權威凌駕教宗祝聖程序。新古典主義教堂設計去除哥德式(Gothic)的垂直動線,改採集中式平面與低矮穹頂,削弱神秘主義氛圍,使宗教空間服膺於帝國儀典的秩序需求。這種「去魅化」建築策略在柏林新古典主義建築師辛克爾(Schinkel)的作品中達到高峰,其設計的柏林老博物館(Altes Museum)柱廊成為普魯士文化國族主義的聖殿。

軍事美學與帝國風格的融合催生出獨特的戰爭視覺文化。帝國近衛軍(Imperial Guard)的制服採用古羅馬軍團元素,如金屬胸甲與馬鬃頭盔,戰場成為展演歷史連續性的劇場。軍事工程師將新古典防禦工事與現代火炮技術結合,例如巴黎星形要塞的稜堡設計兼具實用性與象徵性,既防禦外敵入侵,也作為帝國疆界永固的物質保證。戰利品陳列制度更系統化運作,從埃及方尖碑到威尼斯銅馬,掠奪文物被轉化為帝國榮耀的紀念碑,其安置位置經過精密計算以強化權力軸線,例如協和廣場方尖碑與香榭麗舍大道(Champs-Élysées)的對位關係。

帝國風格的性別政治反映在宮廷文化重塑中。約瑟芬皇后(Joséphine de Beauharnais)主持的馬爾梅松城堡(Château de Malmaison)沙龍,其裝潢混合古羅馬濕壁畫與埃及主題家具,塑造出融合異國情調與古典教養的皇室形象。女性服飾改革摒棄洛可可(Rococo)風格的繁複褶飾,改採高腰線的帝政剪裁(empire silhouette),此種仿古設計不僅呼應民主化身體觀念,更通過布料節約政策響應帝國經濟需求。皇室女性肖像畫常以女祭司或女神形象出現,將生物性生育力轉喻為帝國繁衍的象徵,例如熱拉爾(François Gérard)繪製的《普西莎與丘比特》(Psyche and Cupid)實際暗喻拿破崙侄子的誕生預言。

技術革新與新古典主義的結合催生新型態權力展演。法國工程師使用早期混凝土技術複製羅馬萬神殿穹頂結構,其跨度超越古代成就,使建築成為帝國科技實力的證明。印刷術改良促使帝國風格圖案手冊大規模流通,從家具設計到餐具紋樣均標準化,中產階級家庭得以模仿宮廷美學,此種「民主化古典主義」無形中擴散帝國意識形態。甚至新興的公共衛生設施也採納古典形式,巴黎下水道入口裝飾希臘神話浮雕,將基礎建設提升為文明進步的象徵。

帝國風格的矛盾性在殖民地實踐中尤其明顯。法屬北非建築強制採用新古典立面,但內部空間維持伊斯蘭院落布局,形成文化雙重性;海地獨立後將新古典總督府改為總統府,挪用殖民者符號建立黑人共和國正統性。這種風格流變揭示帝國美學如何被不同政治實體爭奪詮釋權,從壓迫工具轉變為反抗媒介。甚至在拿破崙戰敗後,維也納會議(Congress of Vienna)的與會各國仍沿用帝國風格建築作為會場,顯示新古典主義已成為歐洲君主制共通的合法性語言。

2.3 公共建築的新古典主義

公共建築作為新古典主義美學最具體的物質載體,其形式演變與社會功能轉型深刻反映18至19世紀歐洲政治體制與公民意識的劇烈變革。這種建築風格突破傳統宗教與宮廷建築的範疇,將古典建築語彙轉化為現代國家治理與公共生活的空間框架,從議會廳、博物館到圖書館與法院,新古典主義公共建築不僅重塑城市天際線,更成為塑造國民認同與傳播意識形態的關鍵媒介。其發展軌跡交織著啟蒙理性、帝國野心與市民社會興起等多重動力,形成跨越國界的建築革命浪潮。

新古典主義公共建築的興起根源於啟蒙運動對「公共性」概念的重新定義。哲學家如盧梭(Rousseau)在《社會契約論》中強調公共空間作為公民集體意志展演的場域,促使統治者將建築計畫從君主私慾轉向公共利益宣示。法國建築部在1760年代推動的「偉大工程」(Grands Travaux)計畫,首度系統性將羅馬浴場與神廟形制應用於橋樑、醫院與市場建設,例如巴黎聖熱納維耶芙圖書館(後改為先賢祠)的十字形平面與科林斯柱廊,既滿足藏書功能需求,也通過建築隱喻將知識存取神聖化。此種功能與象徵的雙重性,成為新古典公共建築的核心理念。

建築師在詮釋古典原型時發展出嚴格的類型學對應體系。雅克-日爾曼·蘇夫洛(Jacques-Germain Soufflot)設計日內瓦劇院時,將維特魯威(Vitruvius)的劇場理論轉化為現代觀演空間,其半圓形觀眾席與分層包廂設計,既符合聲學原理,也通過視覺階序強化了市民社會的階級結構。更顯著的突破出現在司法建築領域,英國建築師威廉·錢伯斯(William Chambers)設計薩默塞特宮(Somerset House)時,將帕拉第奧式(Palladian)立面與內部法庭空間結合,門廳的巨型樓梯設計刻意營造法律權威的壓迫感,而公共走廊設置法律文獻展示櫃,將司法過程轉化為公民教育現場。

博物館作為新型公共建築類型,最完整體現新古典主義的文化政治意圖。慕尼黑古代雕塑展覽館(Glyptothek)由利奧·馮·克倫澤(Leo von Klenze)設計,其柱廊序列與天光控制系統,將雕塑陳列轉化為「藝術史的空間敘事」。大英博物館(British Museum)的圓形閱覽室更創造性地將萬神殿穹頂結構應用於知識儲存空間,放射狀書架排列暗示帝國知識殖民的野心。這種建築空間的意識形態功能在拿破崙的羅浮宮改造中達到頂峰,大長廊(Grande Galerie)的線性展陳路徑,配合掠奪文物的等級化排列,將藝術史建構為從埃及到法蘭西的文明進化鏈條。

城市廣場系統的新古典主義改造重塑了公共生活形態。約翰·伍德(John Wood)父子在巴斯(Bath)規劃的皇家新月樓(Royal Crescent),以連續弧形立面統一30棟聯排住宅,其陶立克柱式(Doric order)門廊與均質化窗戶消弭個體差異,創造出早期中產階級社區的空間範式。更激進的實踐出現在聖彼得堡的海軍部大廈(Admiralty Building)周邊規劃,三重放射狀道路匯聚於鍍金尖塔,將沙皇權力中心轉化為全城可見的視覺焦點。此種幾何秩序強加於自然地貌的手法,在華盛頓特區的朗方計畫(L'Enfant Plan)中進一步發展,國會大廈與白宮的軸線控制,使新建首都成為民主理念的實體化教材。

教育機構建築的古典化浪潮反映國民教化政策的深化。柏林洪堡大學(Humboldt University)的主樓改建自王子宮殿,其簡化的山形牆與矩形窗戶去除巴洛克裝飾,轉而強調圖書館與演講廳的功能性空間分配。巴黎綜合理工學院(École Polytechnique)的設計更徹底,克勞德·尼古拉斯·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)將校園規劃為抽象幾何集合體,實驗室與教室以立方體和圓柱體構成,建築群中央矗立象徵理性精神的方尖碑,將科學教育神聖化為新時代的世俗宗教。

市政廳建築的新古典主義轉型揭示地方自治權力的美學表述。利物浦聖喬治大廳(St George's Hall)融合希臘神廟立面與羅馬浴場拱頂,其雙重功能作為音樂廳與法庭,透過建築空間的儀式性強化市民法律意識。更複雜的案例是維也納市政廳(Rathaus),弗里德里希·馮·施密特(Friedrich von Schmidt)在哥德復興風格中嵌入古典比例系統,高塔的垂直線條與水平展開的拱廊形成張力,隱喻哈布斯堡帝國傳統與現代市政管理的衝突調和。

公共圖書館的建築革新體現知識民主化進程。巴黎聖吉納維芙圖書館(Bibliothèque Sainte-Geneviève)由亨利·拉布魯斯特(Henri Labrouste)設計,其創新性地將鑄鐵結構暴露於閱讀大廳,古典拱券與工業材質並置,既維持知識殿堂的莊嚴感,也展示現代技術進步。此種「結構誠實性」原則在波士頓公共圖書館(Boston Public Library)達到高峰,麥金、米德與懷特(McKim, Mead & White)設計的中央樓梯複製羅馬圖拉真市場(Trajan's Market)階梯形式,將市民知識獲取類比為古典文明的公民權實踐。

紀念性建築的意識形態功能在新古典主義時期產生質變。卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)設計的柏林新崗哨(Neue Wache),最初作為普魯士衛兵駐所,其簡化的陶立克柱式與內廳空曠空間,後被改造成戰爭紀念館,建築本身的肅穆感取代傳統雕像成為紀念媒介。更具政治象徵性的是巴黎的瑪德琳教堂,其長達85年的建造歷程見證功能多次變更,從教堂到交易所再到戰爭紀念館,最終定格為新古典神廟形式,反映出世俗權力對宗教空間的持續爭奪。

殖民地公共建築的新古典主義實踐暴露帝國主義的文化雙重標準。印度加爾各答的維多利亞紀念堂(Victoria Memorial)雖採用純白大理石與中央圓頂,卻在裝飾細部融入印度教神話浮雕,形成殖民美學的混雜性。阿爾及爾的法蘭西總督府(Gouvernement Général)更直接複製巴黎萬神殿縮小版,但將柱廊高度提升以適應北非強光,此種「適應性古典主義」成為殖民權力展示的標準模板。耐人尋味的是,這些建築在後殖民時代多被改作國會或博物館,見證新古典主義符號從壓迫工具轉為民族認同載體的過程。

公共衛生設施的古典化包裝反映現代國家對身體規訓的深化。拿破崙在巴黎興建的飲水噴泉採用縮小版神廟形式,科林斯柱式框架內設置龍頭,將市政服務提升為公民權利的建築宣言。更系統性的案例是倫敦下水道系統的入口設計,約瑟夫·巴澤爾傑特(Joseph Bazalgette)要求所有排氣塔頂端加裝新古典主義亭閣,以建築美學掩蓋地下工程的髒污本質,此種「衛生古典主義」成功將基礎建設轉化為帝國文明的視覺證明。

劇院建築的空間民主化實驗展現新古典主義的社會調解功能。巴黎歌劇院(Opéra Garnier)雖以巴洛克風格著稱,但其前身的法蘭西喜劇院(Comédie-Française)已採用新古典主義觀眾席分層,平民站票區與貴族包廂形成視覺互望結構,創造出獨特的階級共處儀式。維也納城堡劇院(Burgtheater)更徹底,將舞台前移並擴大樂池區域,使平民觀眾首次能直視貴族包廂,此種空間權力關係的調整,預示著即將到來的社會結構變革。

新古典主義公共建築的技術創新常被其形式保守性掩蓋。倫敦大英博物館的圓頂使用鑄鐵肋架支撐,跨度超越萬神殿原始設計,卻在外觀覆蓋傳統石膏裝飾。法國工程師在構築證券交易所時,大膽採用玻璃天棚搭配古典柱廊,創造出早期多功能公共空間。這種「隱藏現代性」的矛盾特質,恰反映轉型期社會對進步與傳統的雙重焦慮,建築成為調和兩種價值的物質媒介。

公共建築的照明革新意外強化了新古典主義的夜間政治意涵。瓦斯燈的普及使雅典衛城式柱廊在夜間投射出巨型陰影,倫敦國家美術館(National Gallery)的柱列在煤氣燈照射下形成連續光影節奏,將建築立面轉化為晝夜不間斷的權力展演。更精緻的案例是柏林老博物館的夜間照明設計,申克爾特別計算火炬位置以凸顯山形牆浮雕的民主主題,使建築在夜間成為公民教育的露天教室。

公共建築的跨國風格流變揭示新古典主義的意識形態彈性。美國費城獨立廳(Independence Hall)的鐘樓改造參考英國雷恩(Wren)的教堂設計,卻通過簡化裝飾突出共和理念;巴西里約熱內盧的皇家圖書館(Biblioteca Real)複製里斯本建築形式,但擴大露台面積以適應熱帶氣候。這種在地化調整顯示,新古典主義作為「普世語言」既能服務殖民擴張,也可成為新興國家建立文化主體性的工具。

公共建築的日常使用方式改變其原始設計意圖。倫敦皇家交易所(Royal Exchange)的柱廊空間逐漸被股票經紀人佔據,意外催生現代證券交易模式;巴黎中央市場(Les Halles)的鑄鐵柱網結構,最初為展示工業實力而建,最終成為平民市井文化的聚集地。這種功能異化過程,暴露新古典主義建築在實際使用中產生的社會能動性,其形式權威不斷被民眾的日常實踐重新協商與解構。

2.4 新古典主義歐洲各國的區域特色

新古典主義在18世紀中期興起於歐洲,隨著文化交流與政治環境的推動,迅速傳播至歐洲各國。然而,各國因自身的歷史背景、文化傳統以及地理環境等因素,在吸收和發展新古典主義的過程中,逐漸形成了具有地域特色的藝術與建築風格。這些區域特色不僅反映了新古典主義的多樣性,也展現了各國對古典美學的不同詮釋與創新。

在法國,新古典主義與啟蒙運動密切相關,其風格強調理性與秩序,並以古希臘和羅馬的建築與藝術為參照。巴黎成為新古典主義的核心城市,皇家藝術學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)對古典風格的推廣起到了關鍵作用。在建築方面,法國的新古典主義強調對稱性與莊嚴感,例如巴黎的萬神殿(Panthéon),原設計為教堂,後來被轉變為安葬共和烈士的國家紀念場所,其古典柱式、三角楣頂與簡潔的結構設計,體現了新古典主義對古典美學的忠實復興。同時,法國的新古典主義繪畫以歷史題材為主,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)是這一風格的代表人物,他的作品如《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)和《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)以簡潔的構圖和崇高的主題,彰顯了新古典主義對理性與道德的推崇。

英國的新古典主義則受到18世紀考古發現的強烈影響,特別是龐貝(Pompeii)和赫庫蘭尼姆(Herculaneum)的遺址發掘,激發了對古代建築形式的研究與模仿。英國的新古典主義建築在形式上更加簡潔,追求比例的精確與功能的實用性。例如,詹姆斯·亞當(James Adam)以其設計的亞當風格(Adam Style)而聞名,這種風格結合了古典建築的優雅比例與室內裝飾的細膩設計,代表作包括倫敦肯辛頓宮的室內設計。在城市規劃方面,約翰·納什(John Nash)的設計將新古典主義引入城市街景,例如攝政街(Regent Street)和攝政公園(Regent’s Park),其建築整體風格統一,展示了新古典主義在英國城市設計中的應用。

義大利作為古羅馬文化的發源地,新古典主義自然帶有強烈的本土色彩。義大利藝術家與建築師重新審視古羅馬遺跡,並以此為基礎創作出大量具有歷史意義的作品。在羅馬,建築師朱塞佩·瓦洛迪耶(Giuseppe Valadier)修復並重建了包括聖彼得廣場在內的多座古典建築,其設計強調與城市環境的和諧統一。此外,義大利的新古典主義雕塑以對人類身體的理想化表現為特色,例如安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的作品《丘比特與賽姬》(Psyche Revived by the Kiss of Cupid),這件雕塑以柔和的線條和精緻的細節展現了新古典主義對古典藝術的崇敬。

德國的新古典主義則受到魏瑪文化運動與古典文學的影響,特別是在繪畫與建築方面展現出濃厚的教育與哲學氣息。普魯士的腓特烈大帝(Friedrich der Große)積極推動新古典主義建築在柏林的發展,並邀請建築師卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)設計了一系列地標性建築,例如柏林的勃蘭登堡門(Brandenburg Gate)與阿爾特斯博物館(Altes Museum)。這些建築融合了古典建築的比例與普魯士風格的嚴謹,成為新古典主義在德國的典範。同時,德國的新古典主義繪畫偏重於表現哲學理念,影響了包括卡斯帕·大衛·弗里德里希(Caspar David Friedrich)在內的後世藝術家。

在俄羅斯,新古典主義是由沙皇彼得大帝(Peter the Great)與葉卡捷琳娜大帝(Catherine the Great)引入的,主要用於表現帝國的權威與現代化追求。聖彼得堡成為新古典主義的中心,建築師卡洛·羅西(Carlo Rossi)和巴爾塔薩·拉斯特雷利(Bartolomeo Rastrelli)創作了大量宮殿與公共建築,如聖彼得堡的冬宮(Winter Palace)與亞歷山大柱(Alexander Column)。俄羅斯的新古典主義建築通常規模宏大,裝飾華麗,並結合了拜占庭和東正教的設計元素,展現了對歐洲新古典主義的本土化改造。

西班牙與葡萄牙的新古典主義則更多地受到法國影響,尤其是在繪畫與建築方面。西班牙的皇家建築師胡安·德·比利亞努埃瓦(Juan de Villanueva)設計了普拉多博物館(Prado Museum),這座建築的對稱設計與古典柱式反映了法國新古典主義的審美影響。同時,葡萄牙的新古典主義建築如里斯本的國家宮(Palácio Nacional da Ajuda)體現了對新古典風格的簡化與功能化,並結合了當地建築材料與裝飾傳統。

新古典主義在歐洲各國的區域特色展示了其豐富的多樣性,反映了不同文化背景對古典美學的多元詮釋。這些特色既體現了新古典主義作為國際風格的統一性,又展示了各地在形式與實踐中的靈活性與創新性,成為歐洲文化遺產的重要組成部分。

三、繪畫中的古典理想

繪畫中的古典理想根源於對古希臘羅馬藝術的永恆追尋,其美學準則與道德意涵在文藝復興(Renaissance)至19世紀新古典主義(Neoclassicism)期間不斷被重新詮釋與系統化,形成跨越時代的視覺語言體系。這種理想化表現不僅涉及人體比例的數學精確或場景構圖的和諧平衡,更深層次地反映著不同歷史階段對「完美人性」與「理想社會」的哲學思辨。從佛羅倫斯畫派對透視法的科學探索,到雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)將歷史畫轉化為革命宣傳工具,古典理想始終在藝術形式與意識形態的張力間持續演化。

文藝復興時期的人文主義者(Humanists)首度系統性重建古典繪畫理論,將柏拉圖(Plato)的理型論與亞里斯多德(Aristotle)的模仿說轉化為可操作的藝術準則。阿爾貝蒂(Leon Battista Alberti)在《論繪畫》(De Pictura)中提出「歷史畫」(istoria)概念,要求畫家以古羅馬浮雕為範本,透過嚴謹的幾何構圖與人物表情分級制,在單一畫面中傳達道德教諭。這種理論在馬薩喬(Masaccio)的《聖三位一體》(Holy Trinity)壁畫中獲得實踐,其運用布魯內萊斯基(Brunelleschi)的線性透視法(linear perspective),將神學意象嵌入仿古建築框架,使永恆真理透過數學秩序可視化。

威尼斯畫派對古典理想的詮釋注入感官性維度。提香(Titian)的《神聖與世俗之愛》(Sacred and Profane Love)以並置的雙女人體隱喻新柏拉圖主義(Neoplatonism)的靈肉昇華論,其色調漸層技法(chiaroscuro)雖源自古羅馬壁畫研究,卻透過絲綢質感表現開發出油彩的物質性潛能。更激進的轉化出現在柯勒喬(Correggio)的神話主題作品,其《朱比特與伊娥》(Jupiter and Io)以流動性筆觸重塑奧維德(Ovid)文本,將古典敘事轉譯為情慾流動的觸覺體驗,預示巴洛克(Baroque)時代對古典規範的動態解構。

17世紀法國學院派(French Academy)將古典理想法典化,建立影響深遠的題材等級制。勒布倫(Charles Le Brun)基於笛卡兒(Descartes)身心二元論發展出「表情譜系」,在《亞歷山大進入巴比倫》(The Entry of Alexander into Babylon)中,每位士兵的面部肌肉運動均對應特定情感類型,此種「理性化激情」成為歷史畫的黃金標準。普桑(Nicolas Poussin)的《阿卡迪亞牧人》(Et in Arcadia Ego)更將古典構圖哲學化,墓碑與牧人間的視線交錯構成存在主義辯證,其冷峻色調與地質學精確的岩石描繪,將田園詩(pastoral)傳統轉化為對生命有限性的形上思索。

啟蒙時代的考古發現重燃對古典原初性的追求。赫庫蘭尼姆(Herculaneum)與龐貝(Pompeii)遺址出土的壁畫顛覆了對古羅馬藝術的認知,溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)在《古代藝術史》中倡導的「高貴的單純與靜穆的偉大」,促使畫家重新審視希臘化時期(Hellenistic)雕塑的節制美。孟斯(Anton Raphael Mengs)的《帕納蘇斯山》(Parnassus)刻意淡化色彩對比,以淺浮雕效果呈現阿波羅與繆斯,其構圖參考梵蒂岡的拉斐爾(Raphael)濕壁畫,卻透過壓縮空間營造出考古殘片的時間距離感。

新古典主義將繪畫的社會功能推向極致,歷史畫成為公民道德教育的工具。大衛的《荷拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii)以斯巴達式構圖重塑李維(Livy)記載的共和國傳說,畫中男性軀幹的幾何化處理與女性曲線的對比,將性別政治嵌入新共和倫理。更微妙的是背景拱門的陶立克柱式(Doric order)簡化為三道平行線,此種「建築去裝飾化」手法使古典符號脫離考古真實性,轉型為意識形態純度的視覺隱喻。

安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的學院派古典主義展現形式主義的極致追求。《土耳其浴女》(The Turkish Bath)雖以東方主義主題包裝,其畫面結構實為對古希克拉底斯杯(Heraion cup)構圖的現代轉譯,24名女性軀幹的扭轉角度構成嚴密幾何網絡。這種「變形的理想美」在《大宮女》(Grande Odalisque)達到頂峰,拉長三節脊椎的解剖學「錯誤」恰是對古典比例準則的辯證超越,揭示理想化與感官性間的永恆緊張。

德國拿撒勒派(Nazarenes)試圖復興基督教靈性與古典形式的綜合體。弗里德里希·奧韋爾貝克(Friedrich Overbeck)的《義大利與德國》以擬古坦培拉技法(tempera)描繪兩擬人化女性,其服飾褶皺處理參考波提切利(Botticelli),卻透過色彩象徵系統將南北藝術傳統衝突神聖化。這種中世紀與古典的嫁接在康內留斯(Peter von Cornelius)的《最後審判》壁畫中更明顯,拜占庭鑲嵌畫的金色基底與米開朗基羅式(Michelangelesque)人體並置,創造出前拉斐爾派(Pre-Raphaelite)的先聲。

英國皇家學院(Royal Academy)的古典理想滲入肖像畫領域。約書亞·雷諾茲(Joshua Reynolds)在《扮成悲劇繆斯的西頓夫人》(Mrs. Siddons as the Tragic Muse)中,將女演員塑造成米開朗基羅的先知形象,背景的模糊筆法(sfumato)致敬達文西(da Vinci),而戲劇性光影則源自倫勃朗(Rembrandt),此種跨時空引用建構出英國特有的「折衷古典主義」。更激進的實驗出現於威廉·布萊克(William Blake)的神秘主義創作,其《古代巨人》(The Ancient of Days)雖以歐幾里得幾何構圖描繪神性,扭曲的人體比例與漩渦式構圖卻顛覆了新古典主義的理性框架。

俄羅斯巡迴展覽畫派(Peredvizhniki)對古典理想的挪用展現社會批判意圖。亞歷山大·伊凡諾夫(Alexander Ivanov)耗費20年創作的《基督顯現於人民》(The Appearance of Christ Before the People),將新約場景置入精確考據的巴勒斯坦地貌,使宗教畫兼具歷史考古學意義。列賓(Ilya Repin)的《伏爾加河縴夫》(Barge Haulers on the Volga)更將希臘悲劇群像結構轉用於現實苦難描寫,縴夫們的S形隊列暗喻拉奧孔(Laocoön)雕像的掙扎美學,將古典理想轉化為社會改革的視覺呼籲。

東方主義繪畫暴露古典理想的殖民視角。傑洛姆(Jean-Léon Gérôme)的《奴隸市場》(Slave Market)以考古學精確性描繪北非場景,其大理石灰階色調與人物凍結姿態,實為將活生生文化標本化為「古典後期」的衰落象徵。德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的《阿爾及爾女人》(Women of Algiers)雖以浪漫主義手法處理,但畫面中央的鏡像構圖與馬賽克地磚紋樣,仍延續了普桑式的古典空間秩序,將異國情調納入歐洲中心主義的美學框架。

攝影術的發明迫使古典理想進行技術調適。早期畫意攝影(pictorialism)師法古典繪畫構圖,如朱莉婭·瑪格麗特·卡梅倫(Julia Margaret Cameron)的《米娜》(Mina)以柔焦手法再現拉斐爾前派的聖母意象。反過來,湯瑪斯·埃金斯(Thomas Eakins)的《葛洛斯診所》(The Gross Clinic)結合倫勃朗式光影與攝影實證精神,將外科手術場景提升為現代英雄史詩,顯示古典理想在科技時代的適應力。

女性藝術家對古典理想的重構開闢新的詮釋路徑。維吉·勒布朗(Vigée Le Brun)的自畫像《與女兒的肖像》(Self-Portrait with Daughter)模仿聖母與子圖式,卻透過掙脫頭巾的髮絲與親密互動,將古典端莊轉化為母性情感的自然流露。羅莎·博納爾(Rosa Bonheur)的《馬市》(The Horse Fair)以男性化筆觸描繪動物題材,其金字塔構圖參考魯本斯(Rubens)的戰爭畫,卻透過塵土飛揚的動態表現,顛覆歷史畫的性別分工傳統。

前衛藝術運動與古典理想的對話持續至現代主義時期。畢卡索(Picasso)的「新古典時期」作品《海邊的奔跑》(The Race)以龐貝壁畫的扁平化人體,回應機械時代的速度感;德·基里科(De Chirico)的形而上繪畫則將古典建築碎片置入超現實空間,創造出充滿存在焦慮的現代神話。甚至抽象表現主義者如巴尼特·紐曼(Barnett Newman),其《英雄的崇高》(Vir Heroicus Sublimis)單色畫仍延續著古典藝術對絕對理念的追求,只是將形式純化為色彩與比例的精神性實驗。

科學革命對古典人體觀的挑戰催生出新的理想美學。喬治·居維葉(Georges Cuvier)的比較解剖學研究直接影響安格爾的《大宮女》,畫中非常規脊椎彎曲實為對生物多樣性的藝術隱喻。更深刻的衝擊來自達爾文進化論,霍爾曼·亨特(Holman Hunt)的《世界之光》(The Light of the World)雖沿用基督像傳統,其植物學精確的藤蔓描繪與光譜分析色調,已透露出古典理想與實證科學的複雜糾葛。

全球殖民擴張促使古典理想與非歐洲傳統產生混雜。日本浮世繪的扁平空間處理影響梵谷(Van Gogh)重新詮釋米勒(Millet)的農民題材,其《播種者》(The Sower)將古典的黃昏光線轉化為漩渦狀能量場。墨西哥壁畫運動中,迪亞哥·里維拉(Diego Rivera)在《人類在十字路口》(Man at the Crossroads)將工業無產階級形體希臘化,創造出社會主義現實主義與古典美學的奇特綜合體。

古典理想在當代數位藝術中的轉生揭示其不朽適應性。比爾·維奧拉(Bill Viola)的錄像裝置《逆生》(The Raft)以慢速攝影重現古典歷史畫的悲劇瞬間,水滴與肢體語言構成數位時代的拉奧孔群像。更激進的是人工智慧生成藝術,如《戴珍珠耳環的少女》演算法重製版本,透過神經風格遷移(neural style transfer)將古典光影解構為數據圖層,傳統理想在此遭遇後人類美學的徹底重估。

3.1 大衛與法國新古典主義繪畫

雅克-路易·大衛的藝術生涯與法國大革命至拿破崙帝國的權力變遷緊密交織,其作品不僅確立新古典主義繪畫的典範,更將歷史畫推升為政治革命的視覺引擎。這種藝術與權力的共生關係,源於大衛對古羅馬共和國美學的重新詮釋,以及他對當代事件即時轉譯為永恆史詩的獨特能力。從1780年代皇家學院體制內的改革者,到國民公會時期的「革命畫家」,再到拿破崙的首席形象塑造者,大衛的風格演化映射著法國從君主制到帝國的政治實驗歷程,其畫布成為意識形態鬥爭的戰場與權力正當性的鑄模。

大衛早期接受的法國學院訓練,已顯露對古典題材的創新處理傾向。1774年贏得羅馬大獎(Prix de Rome)的《安提奧古斯與斯特拉托尼斯》(Antiochus and Stratonice),雖遵循學院派的病榻場景傳統,但透過精確的解剖學描繪與戲劇性光影對比,預示後來對情感表現的理性控制。真正轉折發生於1784年的《荷拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii),這幅受路易十六委託的作品意外成為革命美學的預言。畫面中水平線分割的男性世界與曲線構成的女性群體形成視覺意識形態對立,父親手中的三把劍以幾何放射狀指向兒子們僵直的手指,將李維(Livy)筆下的古羅馬傳說轉化為公民義務超越個人情感的現代寓言。背景簡化的陶立克柱廊(Doric order)去除裝飾性細節,暗示即將到來的革命對「純淨古典」的追求。

法國大革命爆發後,大衛的藝術徹底政治化。1793年完成的《馬拉之死》(The Death of Marat)將新聞事件提升為殉道聖像,畫中簡化的空間處理參考基督教哀悼基督圖式,但馬拉手中的信紙與木箱上的題字導入現實政治文本。刻意淡化血腥細節,以卡拉拉大理石(Carrara marble)般的膚質表現屍體,將暴力死亡轉化為永恆美德象徵。這種「現實的昇華」手法在《網球場宣誓》(The Tennis Court Oath)草圖中更為明顯,雖未完成,但其構圖將分散的議員群體重組為金字塔結構,頂端的三位議長姿勢分別呼應古羅馬的權力、智慧與正義擬人像,創造出革命神話的視覺原型。

大衛在恐怖統治期間的角色超越藝術家範疇,他主持革命節慶設計,將公共空間轉化為活生生的新古典劇場。1794年理性節(Fête de la Raison)的遊行隊伍中,女演員扮演的自由女神頭戴紅帽,手持長矛站立於仿古戰車,此種將古典符號與革命象徵雜糅的儀式美學,直接影響其後來《薩賓婦女的調停》(The Intervention of the Sabine Women)的構圖邏輯。該畫完成於1799年督政府時期,刻意選擇和解主題,畫面中央赫爾西莉亞(Hersilia)張開雙臂的姿態複製古希臘《祈禱者》雕塑,但士兵肌肉的緊張線條與嬰兒的脆弱形體形成道德張力,反映大衛在革命暴力後的藝術自省。

轉向拿破崙陣營後,大衛發展出帝國宣傳的新視覺語法。1801年的《拿破崙跨越阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps)放棄寫實地形,將波拿巴塑造成跨越歷史的騎馬像,斗篷皺褶的流動感參考貝尼尼(Bernini)的《君士坦丁像》,而岩石銘刻的漢尼拔(Hannibal)與查理曼(Charlemagne)之名,建構出軍事天才的跨時空系譜。1805年的《拿破崙加冕禮》(The Coronation of Napoleon)更是政治符號學的巔峰之作,畫家巧妙調整現場細節:約瑟芬皇后跪姿降低以凸顯拿破崙,教宗庇護七世(Pius VII)的手勢從祝福變為被動見證,聖母院(Notre-Dame)哥德式拱頂被簡化為新古典圓拱,所有元素共同傳達「皇帝創造自身合法性」的核心訊息。

大衛的肖像畫實踐同樣滲透政治意識形態。1800年的《雷卡米埃夫人像》(Portrait of Madame Récamier)雖描繪社交名媛,卻透過古羅馬臥榻(klismos)與帝國風格燭台的並置,將私人沙龍轉化為文化權力場域。更值得注意的是《被維斯塔貞女解救的卡米爾》(The Anger of Achilles),這幅1819年流亡布魯塞爾期間的作品,表面重現荷馬史詩場景,實則暗喻拿破崙的命運——阿基里斯持劍的憤怒姿態與背景特洛伊的毀滅預言,成為大衛對帝國興衰的隱晦評註。

教學體系是大衛影響力延續的關鍵機制。他在工作室推行「思維先於手筆」的原則,要求學生臨摹古典浮雕而非自然寫生,此種方法培育出安格爾(Ingres)等新古典主義繼承者,但也埋下與浪漫主義衝突的伏筆。大衛的構圖筆記顯示其將幾何學應用於敘事設計,例如《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)中,囚室牆壁的垂直線條與人物傾斜軀幹形成隱形三角,手指的指向系統引導觀者視線在哲學論證與毒藥杯之間往復,將哲學殉道轉譯為視覺邏輯。

大衛對古代服飾與器物的考據狂熱,推動了考古學在藝術中的應用。為準確描繪《薩賓婦女》中的盔甲,他委託工匠按羅馬帝國早期樣式打造實物模型;《列奧尼達在溫泉關》(Leonidas at Thermopylae)中斯巴達士兵的科林斯頭盔(Corinthian helmet),基於當時剛發掘的奧林匹亞遺址(Olympia)文物重新考證。這種「考據式想像」使歷史畫兼具學術權威與戲劇張力,為19世紀學院派歷史主義奠定方法論基礎。

色彩運用方面,大衛發展出獨特的「政治調色盤」。《荷拉斯兄弟之誓》以紅、白、藍三色主導,預示革命國旗的誕生;《馬拉之死》的幽綠背景與蒼白軀體,強化死亡與背叛的主題;至拿破崙時期轉向金黃與深紅的帝王色系,如《加冕禮》中貂皮紫袍與地毯紋樣的色彩對位。這種將色彩符號化的手法,突破新古典主義對線條優先的教條,預告德拉克洛瓦(Delacroix)的浪漫主義革新。

大衛的藝術在跨媒介傳播中擴大影響力。他親自監督版畫複製,使《荷拉斯兄弟之誓》等作品透過大眾印刷品流通,革命俱樂部牆面常懸掛其作品的簡化版本。劇場設計經驗也影響其繪畫構圖,《布魯圖斯》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons)的舞台式燈光與帷幕暗示,直接參考當時流行的悲劇佈景。這種多媒體策略使新古典主義美學滲透日常視覺經驗,遠超傳統架上繪畫的受眾範圍。

女性形象在大衛作品中扮演複雜政治角色。《薩賓婦女》的赫爾西莉亞既是調停者也是人質,其白色長袍與紅披肩的色彩衝突,隱喻革命後法國的撕裂與癒合。《加冕禮》中拿破崙母親的缺席(實際未參加典禮卻被畫家添加於包廂),暴露藝術虛構如何服務於皇室形象完整性的建構。更微妙的是《被維斯塔貞女解救的卡米爾》中的女祭司群像,其統一朝向與差異化表情,實驗性地將個體情感納入集體歷史敘事。

大衛的流亡時期創作揭示其風格內在矛盾。1824年的《馬爾斯被維納斯解除武裝》(Mars Being Disarmed by Venus)雖回歸神話題材,但戰神盔甲的精密質感與愛神肉體的朦朧筆觸形成技法分裂,反映藝術家在帝國崩潰後的美學困惑。布魯塞爾工作室的教學仍堅持古典法則,但年輕學生已開始質疑其權威性,這種代際張力預示新古典主義在浪漫主義浪潮前的逐漸退潮。

藝術市場機制對大衛新古典主義的傳播至關重要。其大型歷史畫多屬國家訂件,但肖像畫委託來自新興資產階級,如《雷卡米埃夫人像》的赞助人即銀行家之妻。這種雙重贊助體系,使大衛的風格同時服務於公共政治與私人身分建構,肖像背景中的古典柱式與帝國家具,成為19世紀布爾喬亞階級模仿貴族品味的標準裝飾語彙。

大衛的爭議遺產體現於後世藝術運動的矛盾態度。安格爾繼承其線條純粹性卻淡化政治色彩;德拉克洛瓦抨擊其「冰冷完美」卻偷師構圖戲劇性;甚至庫爾貝(Courbet)的現實主義宣言,仍無法擺脫大衛式群像組織原則。這種持續的影響與抗拒,證明大衛的新古典主義並非風格史片段,而是現代藝術政治化進程的奠基時刻。

3.2 歷史繪畫的黃金時期

十八世紀末至十九世紀初期,歐洲藝術領域迎來了一場以理性與古典精神為核心的運動,新古典主義歷史繪畫在此時達到巔峰,成為藝術史上不可忽視的篇章。這一時期的歷史繪畫不僅承襲了文藝復興以降對古典題材的崇敬,更融合了啟蒙時代的科學精神與政治變革的現實需求,形成獨特的藝術語言。其黃金時期的形成,與當時社會對古代希臘羅馬文化的重新發掘、法國大革命的意識形態需求,以及學院體制的強化密切相關。

新古典主義歷史繪畫的興起,首先與考古學的進展密不可分。十八世紀中葉,龐貝古城與赫庫蘭尼姆遺址的挖掘工作,將古代羅馬的建築、雕塑與壁畫重現於世人眼前。這些考古發現激發了藝術家對古典形式的深入研究,尤其是對線條精確性、構圖平衡感以及人物姿態的模仿。例如,德國學者溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)在《古代藝術史》中提出的「高貴的單純與靜穆的偉大」(Noble Simplicity and Quiet Grandeur),成為新古典主義美學的理論基礎。藝術家開始摒棄巴洛克與洛可可風格的繁複裝飾,轉而追求簡潔、莊嚴的表現手法,歷史繪畫因而成為承載道德教誨與理想美的最佳載體。

法國大革命前後的社會動盪,進一步推動歷史繪畫的發展。革命者亟需透過藝術形塑新的國家認同,而古代共和國的故事——如羅馬的布魯圖斯處決叛國兒子、斯巴達勇士的犧牲精神——恰好能為革命提供合法性論述。雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)便是此類作品的典範。畫面中三位戰士以僵直的姿態舉劍宣誓,父親手持利刃象徵法律高於親情,女性則以柔軟的身軀暗示私人情感的退讓。這種戲劇性的對比不僅強化了公民責任的崇高性,更透過嚴謹的構圖與冷峻的色調,將歷史事件昇華為永恆的道德寓言。

拿破崙帝國的崛起,則為新古典主義歷史繪畫注入政治宣傳的功能。大衛受命繪製的《拿破崙跨越阿爾卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps),刻意將拿破崙塑造成跨越山隘的現代英雄,其姿態明顯借鑑古羅馬皇帝馬可·奧勒留的騎馬像。這類作品模糊了歷史與當代的界線,將統治者的權威與古代帝王傳統連結,同時也反映新古典主義藝術服務於政權的需求。另一方面,歷史繪畫的題材逐漸擴展至當代事件,例如大衛的《馬拉之死》(The Death of Marat),以基督教聖像畫的構圖手法,將革命烈士描繪為世俗化的殉道者,展現歷史繪畫從神話敘事轉向現實關懷的趨勢。

學院體制的鞏固,亦為歷史繪畫的黃金時期奠定技術基礎。巴黎皇家繪畫與雕塑學院(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)自十七世紀成立以來,便將歷史畫視為最高等級的藝術類型,要求畫家精通解剖學、透視法與古典文學。新古典主義藝術家多接受嚴格的學院訓練,例如安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)早年師從大衛,其作品《荷馬禮贊》(The Apotheosis of Homer)以層次分明的群像排列,展現對古典題材的掌握與形式秩序的追求。此外,沙龍展覽(Salon)的普及化,使歷史繪畫得以在公共空間展示,藝術家不僅需滿足贊助人的品味,更需面對市民階層的審美批判,這種雙重壓力促使歷史繪畫在主題與技法上不斷精進。

新古典主義歷史繪畫的風格特徵,可從形式與內容兩方面剖析。形式上,藝術家強調輪廓線的清晰度,色彩通常服從於線條的支配,明暗對比趨於柔和,以避免巴洛克式的戲劇性光影。構圖多採用金字塔形或水平排列,營造穩定感與紀念碑性,例如格羅(Antoine-Jean Gros)的《拿破崙探訪雅法的鼠疫患者》(Napoleon Visiting the Plague Victims of Jaffa),雖以東方題材入畫,但人物群像的組織仍遵循古典平衡原則。內容上,歷史繪畫偏重英雄主義與公民美德,題材來源涵蓋古代史、聖經與當代重大事件,但皆經過理想化處理,剔除瑣碎細節以突出道德教訓。

值得注意的是,新古典主義歷史繪畫的黃金時期並非孤立現象,而是與同期文學、戲劇及哲學思潮相互呼應。啟蒙思想家如狄德羅(Denis Diderot)主張藝術應具備教化功能,歷史畫因其敘事性與道德隱喻,被視為啟蒙理念的視覺化實踐。另一方面,考古學家如卡特勒梅爾·德·坎西(Quatremère de Quincy)對古代藝術的考據,促使畫家更注重服飾、建築與器物細節的真實性,這種「考證癖」甚至影響了戲劇舞台設計,形成跨媒介的古典復興風潮。

然而,新古典主義歷史繪畫的霸權地位,在十九世紀初期逐漸受到挑戰。浪漫主義的興起,強調個人情感與自然力量的表現,與新古典主義的理性規範形成對立。德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的《自由引導人民》(Liberty Leading the People)雖以當代革命為題,卻以動態構圖與激烈色彩突破歷史畫的傳統框架。儘管如此,新古典主義的影響並未完全消退,其對形式完美的追求與歷史題材的嚴肅態度,仍持續影響後世學院藝術,直至現代主義徹底顛覆傳統美學體系。

綜觀新古典主義歷史繪畫的黃金時期,其興衰不僅是藝術風格的演變,更折射出歐洲社會從絕對君主制走向現代公民社會的過程。藝術家透過重塑古代典範,為新舊時代的交替提供視覺論證,使歷史繪畫超越單純的審美範疇,成為權力、知識與意識形態交鋒的場域。這段時期的作品,至今仍以其冷峻的崇高感與道德重量,提醒觀者藝術與歷史之間永恆的對話關係。

3.3 新古典主義神話主題與寓意表現

新古典主義藝術的發展過程中,神話主題和寓意表現成為一個重要且持續的創作方向,特別是在繪畫、雕塑和文學中,這些主題既承襲了古希臘與羅馬文化的精神,也賦予了啟蒙時代和革命時期的思想內涵。新古典主義藝術家們以嚴謹的形式和細緻的表現手法,運用古典神話中的人物和故事,創造了具有深刻寓意和美學價值的作品。這些作品不僅體現了對古典文化的崇敬,也反映了時代對理性、道德和英雄主義的推崇。

神話主題在新古典主義藝術中的重要性,與18世紀的考古發現和古典研究的興盛密切相關。龐貝(Pompeii)和赫庫蘭尼姆(Herculaneum)的遺址發掘,使大量古希臘和羅馬的神話形象和文獻再次進入藝術家的視野,為創作提供了豐富的靈感資源。例如,眾神的形象、英雄的傳說和寓言性的故事成為新古典主義作品的核心題材,這些主題通過畫布、大理石雕刻以及文學作品得以重新詮釋,與當代的價值觀和道德理念產生共鳴。

在繪畫方面,神話主題被視為最能體現新古典主義審美與思想的內容之一。雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《帕里斯的審判》(The Judgment of Paris)和讓-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的《朱庇特與忒提斯》(Jupiter and Thetis)是其中的代表作。在這些作品中,藝術家以古典神話中的場景為基礎,運用精確的構圖、細膩的線條和明確的主題,展現了神話故事中的戲劇性與道德寓意。例如,大衛在《帕里斯的審判》中刻畫了三位女神為競爭美貌而向帕里斯呈現禮物的場景,表現出對人性弱點和選擇困境的哲學思考。安格爾的《朱庇特與忒提斯》則描繪了忒提斯懇求朱庇特改變命運的情景,作品中既展現了神祇之間的威嚴與權力,也暗示了對命運與人類情感的深刻洞察。

雕塑是另一個以神話主題為核心的新古典主義藝術表現形式。安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的作品如《丘比特與賽姬》(Psyche Revived by the Kiss of Cupid)和《帕里斯》(Paris),以其精緻的雕刻技法和對人體的理想化表現,成為新古典主義雕塑的典範。在《丘比特與賽姬》中,卡諾瓦運用柔和的線條和流暢的構圖,展現出兩位神話人物之間的愛情與情感,暗示著愛與靈魂之間的結合以及人類追求理想的永恆渴望。這些作品不僅是對古典神話的再現,也被賦予了啟蒙時代的思想,讚美人類理性與情感的融合。

新古典主義藝術中的神話主題還強調寓言性的表現,這種表現往往通過象徵和隱喻來傳遞道德與政治信息。例如,大衛的《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)中,雖然主題來自古羅馬的歷史,但作品中英雄的忠誠與犧牲精神具有明顯的寓意,反映了啟蒙時代對個人與國家關係的思考。同樣,安格爾的《奧德賽與海妖》(Odysseus and the Sirens)描繪了奧德賽在誘惑面前的堅定意志,作品在對古典故事的再現中傳遞了啟蒙思想中的理性勝利主題。

此外,新古典主義神話主題的表現不僅限於藝術創作,還延伸到文學和戲劇領域。在文學中,約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)和阿爾方斯·德·拉馬丁(Alphonse de Lamartine)等作家以神話為題材,創作了大量具有寓意性和哲學深度的作品,例如歌德的《浮士德》(Faust),儘管主題並非直接來自古希臘神話,但其結構和象徵手法受到古典文學的深刻影響。在戲劇中,作家們通過重新詮釋神話故事來討論當時的政治與社會問題,例如讓-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)的《皮格馬利翁》(Pygmalion)以雕塑復活的神話寓意探討創造與人性的衝突。

新古典主義對神話主題的重視,不僅是對古典文化的一種復興,更是對古典精神的重新解讀和再創造。在這些作品中,神話不再僅僅是一種遙遠的歷史記憶,而是被賦予了啟蒙時代的理性和道德理想,成為藝術家表達當代價值與思想的媒介。同時,這些神話主題的藝術創作,通過結合視覺美感與思想深度,成為人類文化遺產的重要組成部分,為後世提供了持久的靈感來源。

3.4 肖像畫的古典化轉向

肖像畫作為一種以人物為主題的繪畫形式,歷經不同時期的風格演變,特別是在新古典主義盛行的18世紀末與19世紀初,肖像畫迎來了古典化轉向的顯著變革。這一轉向深受古希臘與羅馬藝術影響,不僅體現在形式與構圖上,更在於對肖像畫內涵的重新定義,使其超越單純的個人紀錄或裝飾功能,成為表現道德價值與理性精神的象徵。

肖像畫的古典化轉向首先體現在其構圖與形式的改變。在此時期的作品中,畫家們更加注重畫面結構的對稱性、線條的清晰性以及構圖的秩序感。人物的姿態經常參考古典雕塑中的典雅造型,以突出莊重與高貴的氣質。例如,人物多以立像或半身像的形式出現,面容表現冷靜且理性,避免過於誇張的情感流露。背景通常簡潔,或以帷幔、柱廊等古典建築元素來點綴,以增添畫面的歷史與文化深度。這種形式的追求反映了新古典主義對理性與秩序的推崇,同時也表達了對古代美學的敬仰。

除了形式上的變化,肖像畫的古典化轉向還表現在內容與主題的選擇上。藝術家們傾向於將描繪對象塑造成英雄或道德模範,強調其內在的美德與社會責任感,而非僅僅呈現其外在的容貌。這種趨勢與啟蒙時代的思想密切相關,尤其是在法國大革命與拿破崙時期,肖像畫經常被用來宣揚愛國主義或頌揚個人的崇高品質。例如,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《拿破崙穿越阿爾卑斯山》便是此類作品的代表。這幅畫將拿破崙描繪成一位氣宇軒昂、充滿決心的領袖形象,透過宏大的構圖與嚴謹的色彩安排,將其升華為歷史性的英雄人物。

此外,肖像畫的古典化轉向也受到當時美術教育與學院體系的推動。在法國美術學院(Académie des Beaux-Arts)等機構中,藝術家們被要求接受嚴格的古典繪畫訓練,特別是在人體解剖、比例與動態等方面的學習。這些教育體系強調從古典雕塑與繪畫中汲取靈感,並將之融入肖像畫的創作中。由於這種教育的普及,肖像畫家們能夠以更加精緻的技法呈現人物的細節,同時保持畫面的古典美感與整體性。

在肖像畫的古典化轉向中,女性形象的表現亦有其獨特之處。與過往肖像畫中的裝飾性表現不同,新古典主義的女性肖像強調的是女性的理性與端莊。女性人物的姿態多表現出一種沉穩與優雅的氣質,服飾則簡潔大方,經常參考古典時期的服裝風格,以突出其高貴的身份與品格。這種轉變不僅反映了新古典主義對古代美學的推崇,也與當時社會對女性角色的新期待相關。女性肖像畫因而成為傳遞道德與文化價值的重要媒介。

然而,肖像畫的古典化轉向並非完全排斥個性化的表達。雖然新古典主義強調理性與普世價值,但許多畫家仍然試圖在古典框架內展現被描繪者的個性特質與身份背景。例如,英國肖像畫家湯瑪斯·勞倫斯(Thomas Lawrence)的作品融合了古典的莊重感與浪漫主義的情感表達,他的肖像畫不僅捕捉到人物的外貌特徵,也透過姿態與神情展現其個性魅力。此外,在法國,讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)亦以其極具細膩感的肖像畫聞名,他的作品常結合古典構圖與精緻的細節描繪,為古典化的肖像畫增添了一層微妙的個人化特徵。

值得注意的是,肖像畫的古典化轉向與當時的政治與社會變遷密不可分。在法國大革命與拿破崙戰爭期間,肖像畫不僅是一種藝術形式,還成為宣傳與紀錄的工具。藝術家們透過描繪政治領袖、軍事英雄與革命人物,將這些人物塑造成理想化的形象,以服務於特定的政治與社會需求。這種功能性的擴展使得肖像畫的古典化轉向不僅是藝術風格的變遷,也是一種社會與文化現象的體現。

總之,肖像畫的古典化轉向是一個結合藝術、思想與社會的複雜過程,它將個人形象的表現提升到一種道德與美學的高度,並為19世紀的肖像畫創作奠定了重要的基礎。這一時期的作品不僅展現了對古典美學的追求,也反映了新古典主義時代的思想潮流與社會需求,使肖像畫成為那個時代最具代表性的藝術形式之一。

四、新古典主義雕塑藝術的革新

新古典主義雕塑藝術的革新集中於18世紀末至19世紀初,這一時期的雕塑家們以古希臘和羅馬藝術為靈感源泉,重新定義了雕塑的美學和技術特徵。在新古典主義的框架下,雕塑不僅僅是一種靜態的藝術形式,更是一種能夠承載啟蒙時代思想、展現道德價值以及反映社會變革的文化載體。新古典主義雕塑藝術的革新體現在多個方面,包括形式、主題選擇、技術進步以及對雕塑與環境關係的重新思考,這些創新使雕塑在當時的藝術與社會中扮演了更加重要的角色。

形式上的革新是新古典主義雕塑最明顯的特徵之一。雕塑家們強調線條的流暢性、形體的精確性以及結構的平衡感,追求以簡潔和莊重的形式來展現古典美學的精神。他們常以古代雕塑的理想化人物為範本,塑造出具有崇高氣質和道德內涵的形象。例如,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的《普塞克與邱比特》(Psyche Revived by Cupid’s Kiss)便是此類創作的經典代表,作品中展現了人物動態的和諧與情感的細膩,在形式上體現了新古典主義對完美比例與細節的追求。此外,雕塑家們也注重肌理的表現,利用光影效果增強作品的視覺深度,將大理石等材質的質感充分發揮,讓雕塑呈現出生命力與靈動感。

主題選擇的革新則體現了新古典主義時代思想與文化的特質。與文藝復興或巴洛克時期相比,新古典主義雕塑更注重以古代神話、歷史事件及哲學理念為主題,試圖傳達一種崇高的道德精神與普世價值觀。例如,卡諾瓦的《波里尼瑟納的綁架》(The Rape of Polyxena)不僅是一件技術上精美的作品,更通過神話故事探討了犧牲與愛的主題。同時,這一時期的雕塑也融入了啟蒙思想的影響,特別是在法國大革命期間,許多雕塑家試圖將革命英雄塑造成具有古典英雄氣質的形象,藉此表達對自由與平等的嚮往。例如,讓-安托萬·烏東(Jean-Antoine Houdon)為伏爾泰(Voltaire)所創作的半身像,以其智慧與理性的表現,體現了啟蒙時代的精神核心。

技術層面的革新亦是新古典主義雕塑的重要特徵之一。隨著技術的進步,雕塑家們能夠更加精確地處理材料,尤其是在大理石的雕刻上,展現出極高的工藝水準。他們利用鋼製工具進行精細的雕刻,使得細節處理更加完美,人物的肌膚、衣紋甚至頭髮的質感都達到了高度的真實性。此外,這一時期的雕塑家還開創了許多新的技術方法,例如利用小型泥塑模型進行初步設計,再根據模型進行大理石雕刻,這種方法提高了創作效率,並減少了在製作過程中的失誤。

雕塑與環境的關係在新古典主義時期也經歷了重要的革新。與之前將雕塑主要作為裝飾元素不同,新古典主義雕塑更注重與周圍空間的互動,特別是在公共場合的應用。許多大型雕塑作品被放置在公共廣場、紀念碑或博物館中,成為社會記憶與文化象徵的重要部分。例如,法國的《拿破崙柱》(Colonne Vendôme)便是一座以古羅馬凱旋柱為靈感的公共紀念碑,其雕塑裝飾不僅展現了拿破崙戰爭的歷史場景,還象徵了法國的軍事榮耀與國家自豪感。這種將雕塑與公共空間結合的方式,使得雕塑不再只是藝術家的個人創作,而是承載社會集體記憶的重要載體。

值得一提的是,新古典主義雕塑在革新過程中,並非完全忽略過去的傳統,而是以一種批判性繼承的方式重新審視古代藝術的價值。雕塑家們一方面致力於復興古代美學的純粹性,另一方面又試圖在古典框架內融入個人表達與時代精神。例如,烏東在創作政治領袖和啟蒙思想家的雕塑時,既保留了古典美學的形式感,又在細節處展現了人物的個性特質,從而實現了古典與現代的巧妙融合。

新古典主義雕塑藝術的革新同時受到當時社會與政治背景的深刻影響。法國大革命和拿破崙戰爭帶來了深刻的社會變革,這些歷史事件不僅為雕塑提供了豐富的題材,也使雕塑成為政治宣傳的重要工具。大多數新古典主義雕塑作品試圖以理想化的方式表現革命英雄或國家象徵,從而服務於新的政治秩序與社會理念。這一點在紀念性雕塑中表現得尤為突出,例如,卡諾瓦為教皇克萊孟十四世創作的紀念像,通過莊嚴的姿態和精美的構圖,傳達了宗教與政治的崇高意義。

新古典主義雕塑藝術的革新是多方面且深遠的。它通過對形式、技術、主題以及環境的全方位探索,重塑了雕塑在藝術與社會中的地位,並對後世藝術風格產生了重要的影響。這一時期的雕塑不僅是藝術創新的巔峰,也成為反映啟蒙思想與社會變革的重要媒介。

4.1 卡諾瓦與新古典主義雕塑

安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova,1757–1822)是新古典主義雕塑的代表性人物之一,他的作品不僅在技術上達到了極高的水準,也充分體現了新古典主義對古希臘與羅馬藝術的復興和重新詮釋。作為新古典主義的核心人物,卡諾瓦的創作理念和藝術實踐深刻影響了19世紀初的歐洲雕塑藝術,並為這一時期的美學發展樹立了典範。他以對形式的嚴謹追求、對材料的精妙運用以及對情感的細膩表現,奠定了新古典主義雕塑的標誌性風格。

卡諾瓦的雕塑風格以其對古典藝術的忠實傳承和個人創新的融合為特徵。他深受古希臘與羅馬雕塑的影響,尤其是對古代雕塑中完美比例和理想化人物的推崇。他的作品常常追求簡潔的線條、和諧的構圖以及細緻入微的細節表現,從而呈現出一種純淨而高貴的美感。這一風格的典範可以在他的作品《普塞克與邱比特》(Psyche Revived by Cupid's Kiss)中得到體現。該作品描繪了邱比特喚醒普塞克的瞬間,兩人之間的情感交流通過輕柔的動態和柔和的面部表情展現得淋漓盡致。卡諾瓦通過對人物姿態的精心安排,使觀者能夠感受到愛與生命復甦的主題,這種情感深度與古典形式的結合,成為新古典主義雕塑的典範。

卡諾瓦的雕塑技術在當時被認為是無與倫比的,他對大理石的運用尤其令人讚嘆。他能夠通過精湛的雕刻技巧,使大理石呈現出接近皮膚的柔軟質感,甚至能模擬輕薄布料的透明效果,這一點在他的作品《波里尼瑟納的綁架》(The Rape of Polyxena)中表現得尤為突出。在這件作品中,他對人物肌膚和衣紋的處理極為細膩,並通過光影效果賦予作品以強烈的視覺衝擊力。此外,他還運用了「靜中有動」的技法,通過人物的動態姿態與情感表現,使靜態的雕塑呈現出生動的生命力。

卡諾瓦的創作主題反映了新古典主義的文化特徵,他的作品多以古代神話和歷史故事為題材,旨在傳遞道德價值與啟發觀者的情感。例如,他的作品《忒修斯與米諾陶》(Theseus and the Minotaur)展現了忒修斯戰勝怪物後的勝利時刻,該作品不僅表現了英雄主義的主題,也以其凝聚力強的構圖和細緻的情感刻畫,體現了新古典主義對崇高精神的追求。同時,卡諾瓦也在作品中表現了對人性的深刻理解,例如,他的《瑪莉亞·路易莎墓碑》(Tomb of Maria Luisa)以簡潔而莊嚴的形式,表達了對逝者的敬意和對生命的沉思。

除了其藝術成就,卡諾瓦還是一位在政治與文化層面上具有影響力的人物。他在拿破崙時期成為法國官方指定的雕塑家,為拿破崙及其家族創作了多件雕塑作品,包括《拿破崙半身像》(Bust of Napoleon)與《波琳·波拿巴為維納斯》(Pauline Bonaparte as Venus)。這些作品以理想化的方式塑造了拿破崙及其家人的形象,將他們提升為具有古典英雄氣質的歷史人物。同時,卡諾瓦在拿破崙垮台後,積極參與從法國追回被掠奪的義大利藝術品的工作,顯示了他作為藝術家和文化保護者的重要角色。

卡諾瓦的藝術理念也深深影響了後世。他的學生和追隨者們繼承了他的風格與技術,並將新古典主義的精神傳播到歐洲的各個角落。此外,他對藝術教育的貢獻也不可忽視,他主張通過學習古典藝術來提升雕塑家的技能和審美品味,這一理念在當時的美術學院中得到廣泛採用,並成為新古典主義教育體系的核心。

卡諾瓦與新古典主義雕塑的關係,可以說是互為依託且相輔相成的。他不僅是新古典主義雕塑的代表性人物,也是這一藝術運動的推動者與實踐者。他的作品在形式上繼承了古典藝術的傳統,同時又注入了個人創新與時代精神,為雕塑藝術開創了新的可能性。他以精湛的技術、深刻的情感表達與高尚的美學追求,塑造了新古典主義雕塑的黃金時期,並為後世雕塑藝術的發展奠定了堅實的基礎。

4.2 古典題材的現代詮釋

新古典主義雕塑在18世紀末到19世紀初期的發展中,對古典題材的現代詮釋成為其創作的重要特徵之一。藝術家們以古希臘和羅馬的神話、歷史和人物為題材,通過結合現代技術、觀念以及社會背景,賦予這些傳統主題新的生命力和時代意義。在這種創作過程中,古典題材不僅僅是靈感的來源,也成為藝術家表達新時代精神的重要媒介。

首先,古典題材的現代詮釋在形式上體現為古典與現代技術的融合。新古典主義雕塑家們延續了古典藝術對完美比例和理性美感的追求,強調作品的對稱性、和諧性以及細緻入微的雕刻技巧。他們從古代雕塑中汲取靈感,但在具體表現上更加注重動態感與自然主義的結合。例如,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的《邱比特與普塞克》(Cupid and Psyche)便是一個經典案例。作品以古代神話為題材,展現了邱比特喚醒普塞克的瞬間,但在形式上突破了傳統古典雕塑的靜態表現,加入了充滿張力的動態構圖。人物之間的情感交流透過細膩的表情和姿態傳達出來,賦予作品以現代的情感深度。

其次,古典題材在新古典主義雕塑中的現代詮釋,往往融入了啟蒙時代的思想與價值觀。18世紀的啟蒙運動提倡理性、自由和平等,這些理念深刻地影響了新古典主義的創作思維。在古典題材的選擇和表現中,藝術家們將這些現代觀念融入到歷史和神話人物的塑造中。例如,卡諾瓦的《忒修斯與米諾陶》(Theseus and the Minotaur)描繪了忒修斯在戰勝怪物後的勝利姿態,該作品雖以希臘神話為基礎,但其內涵強調了英雄的理性與勇氣,符合啟蒙時代對人性與道德的期許。此外,在法國大革命的背景下,許多藝術家將古典題材用來宣揚革命精神。例如,讓-安托萬·烏東(Jean-Antoine Houdon)為伏爾泰(Voltaire)和其他啟蒙思想家創作的雕塑,通過古典美學形式體現出現代思想的核心。

再次,新古典主義雕塑在詮釋古典題材時,注重將其與當代的社會與政治議題結合。這種結合的典範之一是拿破崙時期的紀念性雕塑。在此時期,雕塑家們通過借用古典題材來美化和提升拿破崙的歷史地位。例如,卡諾瓦為拿破崙的妹妹波琳·波拿巴創作的《波琳·波拿巴為維納斯》(Pauline Bonaparte as Venus),便是一個典型的例子。作品以古典愛與美的女神維納斯為原型,將波琳塑造成一個高貴而美麗的理想化形象,不僅展現了古典美學的形式特徵,也藉此象徵拿破崙家族的榮耀與地位。

此外,藝術家對古典題材的現代詮釋,還體現在對個人情感與心理層次的探索中。與古代雕塑多以理性與莊重為主的表現不同,新古典主義雕塑家們試圖在傳統主題中加入更多的情感細節,讓觀眾能夠與作品產生共鳴。例如,卡諾瓦的《海倫》(Helen)以特洛伊戰爭中最美麗的女人海倫為主題,但其表現方式著重於海倫內心的掙扎與情感,超越了傳統古典雕塑對美的單一理解,賦予作品更多的人性深度。

最後,古典題材的現代詮釋也體現在雕塑與空間的關係上。在新古典主義的框架下,雕塑不再僅僅是獨立的藝術品,而是被納入到公共空間與建築環境中,成為社會記憶與文化象徵的一部分。例如,法國的萬神殿(Panthéon)中安置的革命英雄雕塑,便結合了古典題材與現代政治語境,通過公共空間的設計與布局,強化了作品的社會影響力。

新古典主義雕塑家們對古典題材的現代詮釋,體現了一種兼容並蓄的創作態度。他們以古代藝術為基礎,將傳統形式與現代思想相結合,創造出具有時代精神的藝術作品。這種創作方式不僅保留了古典藝術的永恆價值,也為現代觀眾提供了新的視角去重新認識歷史與文化。古典題材在新古典主義雕塑中的現代詮釋,從形式到內容,再到與時代背景的結合,充分展現了新古典主義的藝術深度與思想內涵。

4.3 新古典主義紀念性雕塑的發展

新古典主義紀念性雕塑的發展在18世紀末至19世紀初進入了一個全盛時期,這一時期的雕塑不僅承載著美學價值,更具有深刻的社會與政治意涵。紀念性雕塑的主要功能在於紀錄歷史、頌揚英雄、傳遞道德價值以及強化社會集體記憶。在新古典主義框架下,藝術家以古希臘與羅馬雕塑為靈感,結合現代政治與文化需求,創作出一系列具有象徵意義的紀念性作品。這些雕塑展現了古典藝術的復興,同時也是時代精神的反映,成為連結古代與現代的重要藝術表現形式。

新古典主義紀念性雕塑的主要特徵之一是對古典形式的強調,這包括對比例、對稱性以及結構平衡的追求。藝術家通過對古典美學的繼承,使作品呈現出莊嚴與崇高的氣質。例如,許多紀念碑以羅馬凱旋柱或希臘廟宇為參考,如法國的《旺多姆柱》(Colonne Vendôme),該作品由拿破崙命令建造,用以紀念1805年奧斯特里茨戰役的勝利。柱體採用了古羅馬的設計風格,並裝飾著浮雕,記錄了戰爭中的場景與英雄事蹟。這種形式不僅向古典時代致敬,還象徵了拿破崙政權對軍事與國家力量的宣揚。

除了形式上的古典化,新古典主義紀念性雕塑在主題上也呈現出強烈的政治與社會功能。法國大革命與拿破崙戰爭為這一時期的紀念性雕塑提供了豐富的題材。藝術家通過創作英雄人物、重大歷史事件以及象徵國家價值的作品,強化了群體的歷史記憶與身份認同。例如,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的學生皮埃爾-讓·大維德(Pierre-Jean David d'Angers)創作的《革命英雄巴拉的紀念像》(Monument to Bara),便以年輕的革命烈士為主題,通過理想化的形象塑造,強調了革命的正當性與青年犧牲的崇高精神。這些作品不僅是一種藝術表達,更是政治宣傳的有力工具。

技術層面的進步是新古典主義紀念性雕塑發展的另一大特徵。隨著雕刻技術的日益精進,藝術家能夠在大理石、青銅等材料上實現更加細緻與複雜的雕刻效果,從而使作品更具視覺衝擊力。例如,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)為教皇克萊孟十四世所創作的紀念雕像,作品以極其細膩的細節表現出教皇的莊嚴與靈性,特別是在服飾與面容的處理上,充分展現了卡諾瓦對材料的掌控力。這些技術的革新使得紀念性雕塑不僅是大型公共藝術,還具備高度的工藝價值與藝術感染力。

新古典主義紀念性雕塑的空間應用也體現出其創新之處。在這一時期,紀念性雕塑不再僅僅是獨立的藝術作品,而是與周圍的建築和景觀形成整體。藝術家與建築師密切合作,將雕塑置於特定的地理位置或建築結構中,使其成為城市公共空間的一部分。例如,英國倫敦的《特拉法加廣場納爾遜紀念碑》(Nelson's Column)便是一個典型案例。該作品以古典柱體為基礎,頂端為納爾遜的雕像,周圍配以四座獅子雕塑,並與廣場的建築環境完美融合,成為城市地標與國家榮耀的象徵。

紀念性雕塑的發展在宗教題材中也有顯著的體現。新古典主義雕塑家在創作宗教人物或事件時,常以古典美學形式強化作品的神聖感與永恆性。例如,意大利藝術家托瓦爾森(Bertel Thorvaldsen)創作的《基督像》(Christus)被認為是新古典主義宗教雕塑的傑作之一。這尊作品以其簡潔的構圖和溫和的神態,表現出基督的慈愛與莊嚴,並成為基督教藝術中重要的象徵。

除了宗教題材,這一時期的紀念性雕塑也對民眾文化與地方記憶產生了影響。例如,在歐洲許多城市,當地的重要歷史人物或事件被以雕塑的形式紀念,這些作品往往設置在公共廣場、橋樑或市政廳附近,成為地方身份認同的重要組成部分。這種公共藝術的形式不僅促進了藝術的普及,也強化了地區文化與社會記憶的連結。

在新古典主義紀念性雕塑的發展中,藝術家們不僅是創作者,也是時代記錄者與文化參與者。他們通過作品記錄了當時的歷史、政治與社會變遷,並通過結合古典藝術與現代需求,創造了具有時代特色的藝術形式。新古典主義紀念性雕塑的興起與發展,標誌著公共藝術在社會生活中的重要性,也為後世紀念性藝術的創作提供了重要的參考範例。

4.4 新古典主義雕塑技法的革新

新古典主義雕塑的崛起,伴隨著雕塑技法的顯著革新。這些技法的進步不僅反映了藝術家對古典傳統的繼承與創新,也展現了18世紀末至19世紀初工藝與技術水準的提升。在新古典主義的框架下,雕塑家不僅追求形式的完美與細膩,還探索了如何通過技術的突破來實現對細節的極致表現,從而將雕塑藝術推向一個全新的高度。

首先,新古典主義雕塑技法革新的核心在於對大理石材料的精細處理。大理石作為新古典主義雕塑的主要媒材,具有堅硬且紋理細膩的特性,為藝術家提供了實現理想化美學的可能性。然而,大理石同時也是一種技術挑戰極大的材料,需要極高的精準度與控制力才能在雕刻過程中避免破損或瑕疵。新古典主義時期的雕塑家在傳統技法的基礎上進一步創新,例如使用更加鋒利且耐用的鋼製工具,以提高雕刻的細緻度和效率。安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)便是這一領域的佼佼者,他能夠通過對大理石的巧妙處理,賦予作品以接近真實肌膚的質感,甚至在雕刻衣紋時模擬出布料的透明感與柔軟感,這種技術在他的作品《普塞克與邱比特》(Psyche Revived by Cupid’s Kiss)中得到了淋漓盡致的展現。

其次,新古典主義雕塑家引入了更加精確的雕刻流程。藝術家們在正式進行大理石雕刻之前,會先創作小型的泥塑或石膏模型,以確保整體構圖與比例的正確性。這些模型不僅是構思的階段性成果,也是雕刻過程中的重要參考依據。雕塑家通常會利用「點測法」(Pointing Machine)將模型上的特定點標記到大理石上,通過逐點擴大比例完成最終作品。這一技術的應用不僅降低了因誤差導致材料浪費的風險,還使得大規模生產複製雕塑成為可能。此外,藝術家還會在泥塑模型上進行多次調整,以確保作品在情感表達與動態呈現上達到理想效果。

新古典主義雕塑技法革新的另一個重要方向是對細節的高度重視。藝術家在作品中追求對人體解剖結構的精準表現,並強調皮膚、肌肉與骨骼的細膩刻畫,這些都源於對解剖學與人體比例學的深入研究。雕塑家常常親自參與解剖課程,以便更準確地理解人體的構造與運動方式。例如,讓-安托萬·烏東(Jean-Antoine Houdon)在創作伏爾泰(Voltaire)或喬治·華盛頓(George Washington)的雕像時,將解剖學知識與古典美學相結合,呈現出作品中人物的真實感與理性美。

此外,新古典主義雕塑在光影效果的表現上也有重要革新。藝術家通過對雕刻表面的精細處理,利用光線在不同材質紋理上的反射,賦予作品更多的層次感與視覺深度。卡諾瓦在處理人物面部時,常採用細微的打磨技術,使大理石表面呈現出柔和的光澤,從而模擬出皮膚的透明感。同時,他還利用陰影來加強雕塑的立體感與戲劇效果,例如在《瑪莉亞·克莉斯蒂娜墓碑》(Tomb of Maria Christina)中,通過深刻的浮雕與細緻的明暗對比,營造出充滿靜謐與莊嚴的氛圍。

在材料選擇與運用方面,新古典主義雕塑家除了擅長使用大理石,也逐漸採用青銅作為創作的媒材。青銅的延展性與韌性使其能夠實現更加複雜的造型結構,同時青銅的氧化層也賦予作品一種歷史感與莊重感。許多紀念性雕塑,例如拿破崙時期的紀念碑,便運用了青銅鑄造技術來完成大型的雕塑工程。此外,一些雕塑家還嘗試結合多種材料創作,例如將大理石與青銅混合使用,通過材質的對比增強作品的視覺效果與象徵意義。

雕塑技法的革新同時也受到當時工藝品市場需求的影響。隨著新古典主義風格在歐洲貴族與中產階級中流行,許多雕塑家開始創作小型裝飾性雕塑,以滿足私人收藏的需求。這些小型雕塑通常使用石膏或陶土作為材料,並利用模具進行複製,從而大幅降低成本與製作時間。這一發展使得新古典主義雕塑不再僅限於大型公共藝術,而是逐漸進入普通家庭,成為室內裝飾與藝術欣賞的重要組成部分。

新古典主義雕塑技法的革新,也受到當時美術學院(Académie des Beaux-Arts)與工匠傳統的雙重推動。在學院中,藝術家們接受了嚴格的技術訓練,特別是在人體解剖、構圖與浮雕設計等方面,這些知識為雕塑技法的提升奠定了理論基礎。同時,傳統工匠的實踐經驗為技法的應用與推廣提供了重要支持。兩者的結合,使得新古典主義雕塑在技法上不僅保持了古典藝術的精髓,還融入了現代工藝的創新精神。

五、新古典主義裝飾與室內設計

新古典主義在18世紀末至19世紀初的歐洲藝術與設計領域中展現出多方面的影響,其中裝飾藝術與室內設計是其重要的表現形式之一。這一時期的裝飾藝術與室內設計以對古希臘與羅馬文化的復興為核心,強調秩序、對稱和高雅的審美原則,同時結合啟蒙時代的理性主義與新興的社會需求,逐漸形成一種簡約而富有內涵的設計風格。在新古典主義框架下,室內空間不僅僅是功能性的環境,更是傳遞文化價值與審美理念的重要載體。

首先,新古典主義裝飾藝術的特色集中體現在對古典元素的引用與再創造上。藝術家與設計師熱衷於從古希臘與羅馬的建築、雕塑與裝飾圖案中汲取靈感,並以現代的方式重新詮釋。例如,柱式是新古典主義裝飾的重要特徵之一,愛奧尼式(Ionic)、多立克式(Doric)和科林斯式(Corinthian)的柱型裝飾常見於牆面、壁爐和門框的設計中。此外,花環、月桂枝與獅首等古典符號也經常被運用於家具與室內裝飾上,成為象徵高貴與文化深度的元素。在這些設計中,裝飾不再是繁複的堆砌,而是一種受到理性約束的簡潔與和諧。

室內設計中的色彩運用也深受新古典主義的影響。相比於巴洛克與洛可可時期的豐富色彩與金碧輝煌,新古典主義更傾向於選用柔和而高雅的色調,例如象牙白、淡金色、淺灰與柔和的綠色或藍色。這些色彩既反映了古代的寧靜與莊重,也與啟蒙時代的理性精神相呼應。牆面裝飾通常以淺色的壁板或浮雕為主,點綴以精緻的金屬細節,整體效果追求低調而不失華麗的質感。

家具設計是新古典主義室內設計的重要組成部分,其風格同樣體現了對古典美學的致敬與轉化。家具的線條簡潔流暢,造型對稱而嚴謹,避免了洛可可時期過於繁複的曲線與裝飾。例如,新古典主義椅子通常帶有筆直的靠背與精緻的雕花裝飾,扶手和腿部則以簡潔的幾何形狀為主。法國路易十六風格(Louis XVI Style)家具是新古典主義家具的典型代表,這種家具結合了古典柱式、幾何圖案以及舒適性的設計,成為宮廷與上流社會的寵兒。此外,家具的材料選擇也表現出新古典主義的品味,大量使用高品質的木材、青銅、黃金箔以及大理石,既展現了工藝的高超水準,也強調了材料本身的質感。

新古典主義室內設計的空間佈局注重秩序與比例,力求通過對稱與幾何結構的運用來創造出一種和諧的空間氛圍。房間的佈局通常以中心點為核心,例如壁爐或吊燈,然後以對稱的方式分佈家具與裝飾品,從而形成一種穩定且理性的視覺效果。天花板的設計常以幾何圖案的浮雕或畫作為主,牆面則以分段式的壁板或細緻的裝飾鏡來增強空間的縱深感。這種空間佈局在歐洲的宮廷與高級住宅中廣泛流行,例如凡爾賽宮的特里亞農宮(Petit Trianon)便是新古典主義室內設計的代表性建築,其空間佈局與裝飾細節展現了新古典主義對古典精神的追求與現代生活需求的結合。

照明設計在新古典主義室內中也扮演著重要角色。水晶吊燈作為主要的照明工具,不僅提供實用的功能,也成為美學上的焦點。這些吊燈通常採用對稱結構,並以精緻的水晶或玻璃材料製成,光線經過折射後呈現出柔和而迷人的效果,為空間增添了一份典雅的氛圍。此外,燭台和壁燈也是常見的輔助照明設施,其設計多以古典元素為靈感,例如以柱型或花環作為裝飾,進一步強化整體設計的統一性。

在新古典主義室內設計的發展過程中,公共空間的設計也具有重要地位,尤其是在歐洲的劇院、博物館和市政廳等場所中,新古典主義的影響尤為明顯。例如,巴黎的奧德翁劇院(Odéon Theatre)便是一個典型案例,其內部空間以對稱性和幾何比例為設計基礎,搭配精美的柱式和拱形結構,呈現出莊重與和諧的視覺效果。同樣,英國的大英博物館(British Museum)在建築與內部裝飾中也展現了新古典主義的影響,其設計理念強調知識與文化的傳承,內部空間以簡潔的線條與精緻的細節來凸顯其教育與文化功能。

新古典主義裝飾藝術與室內設計的革新,不僅重塑了當時歐洲的藝術風格,也對後世的設計理念產生了深遠影響。這一風格以其對古典傳統的尊重與對現代需求的回應,在藝術與實用性之間找到了微妙的平衡,使其成為一種跨越時代的經典設計語言。

5.1 新古典主義帝國風格家具

新古典主義帝國風格家具(Empire Style Furniture)是19世紀初隨著拿破崙一世(Napoleon Bonaparte)在法國建立帝國而興起的一種裝飾藝術與家具風格。這一風格發展於1804年至1815年期間,是新古典主義風格的一個延續與轉變,其特徵在於結合了古典美學、軍事象徵以及皇室權威,強調華麗與莊重的設計語言。帝國風格家具不僅是拿破崙帝國權力與榮耀的象徵,也是法國文化在歐洲藝術領域中的一次重要輸出,對19世紀的歐洲家具設計產生了深遠影響。

帝國風格家具的設計理念深受古希臘與羅馬藝術的影響,這與新古典主義對古典文化的崇拜一脈相承。然而,帝國風格家具在古典元素的基礎上加入了更多具有軍事與權力象徵的圖案和結構,這使其具有獨特的時代氣息。例如,家具的設計中常見鷹、獅子、蛇和桂冠等符號,這些象徵物不僅代表古代的榮耀與勝利,也直接呼應了拿破崙帝國的軍事成就與統治權威。鷹作為羅馬帝國的象徵,頻繁出現在椅背、桌腿和床架的裝飾上,以彰顯皇室的威嚴與無上權力。

帝國風格家具的外形設計注重對稱性與幾何結構的穩定感,呈現出簡潔而有力的視覺效果。這一風格摒棄了洛可可時期繁複的曲線和裝飾,取而代之的是筆直的線條、規範的比例以及穩重的輪廓。例如,帝國風格的座椅多數具有高直的靠背和筆直的椅腿,配以簡潔的橫木或扶手,展現出理性與莊嚴的特質。書桌、衣櫃和床架等大型家具通常以立方體或長方體的幾何形式為主,並搭配對稱分佈的裝飾細節,使整體設計具有平衡感與和諧感。

材料的選擇是帝國風格家具的另一大特點。這一時期的家具大量採用名貴的木材,例如桃花心木(Mahogany),其深色調和自然紋理增添了家具的莊重感與奢華感。此外,青銅飾件在帝國風格家具中佔有重要地位,這些飾件經常被用於桌腿、抽屜把手或椅背的細節裝飾,常以黃金箔覆蓋以增強其華麗效果。青銅的運用不僅提升了家具的視覺價值,也使其成為象徵富裕與地位的藝術品。某些特定的家具如床架,甚至會加入大理石或金屬柱,進一步突顯其皇室氣派與藝術性。

帝國風格家具的裝飾圖案具有鮮明的象徵意涵,並直接反映了拿破崙時期的政治與文化背景。例如,橄欖枝和桂冠象徵和平與榮耀,經常被雕刻在桌面或椅背上;雙蛇交織的卡杜賦杖(Caduceus)代表智慧與商業繁榮,成為家具上的常見紋樣。其他古典元素如花環、神廟立柱和希臘鍵紋(Greek Key)也被廣泛運用,這些元素不僅使家具呈現出深厚的古典美學內涵,也體現了拿破崙對羅馬帝國文化的崇拜。

帝國風格家具的製作過程極為講究,充分展現了19世紀初法國家具製作工藝的高超水準。許多帝國風格家具出自當時著名的工匠與設計師之手,例如法國皇家家具製作師雅各布·德馬蘇(Jacob-Desmalter)。這些工匠運用精細的雕刻、青銅鑄造和鎏金技術,使家具的每一個細節都達到完美的水準。與此同時,家具的製作過程通常需要多種工藝的協同合作,例如木工、金工與雕刻等,這些工匠之間的合作為帝國風格家具的卓越品質提供了保障。

帝國風格家具在空間中的佈局也體現了其設計理念的整體性。這一風格的家具通常用於裝飾大型宮殿、豪宅或公共建築的室內空間,其排列方式講究對稱與均衡,並以壁爐、吊燈或雕塑作為視覺中心。例如,椅子與桌子的佈局通常沿著牆面或圍繞中心擺放,而大型衣櫃或書架則置於空間的主牆面上,與其他家具形成一種統一的視覺秩序。這種佈局不僅提升了空間的莊重感,也彰顯了家具設計的整體協調性。

帝國風格家具的傳播與影響範圍不僅限於法國,而是在拿破崙時期的軍事擴張與文化交流中傳播到歐洲的其他地區。奧地利、俄羅斯、德國和英國等國家的貴族與上層階級紛紛效仿帝國風格,將其作為身份地位的象徵。同時,這一風格也對後來的維多利亞時期家具設計產生了一定影響,特別是在色彩運用與裝飾細節上延續了其奢華與莊重的特徵。

新古典主義帝國風格家具是一種結合古典傳統與時代精神的設計風格,其華麗的裝飾、對稱的結構與高超的工藝,充分展現了19世紀初歐洲藝術與文化的繁榮與多樣性。這一風格不僅是法國帝國時期權力與榮耀的象徵,也成為家具設計史上的重要里程碑。

5.2 室內裝飾的新古典主義元素

新古典主義在18世紀末至19世紀初的藝術與設計領域中,對室內裝飾產生了深遠的影響。這一風格以復興古希臘和羅馬的藝術形式為核心,注重理性、對稱以及秩序的美學原則,同時結合啟蒙時代的思想,呈現出一種高雅而莊重的設計風格。在室內裝飾中,新古典主義的元素表現在多個層面,包括建築結構的細節、牆面和天花板的設計、家具的選擇以及軟裝配飾的應用,每一個細節都體現了對古典美學的追求與現代化的詮釋。

新古典主義室內裝飾的第一大特徵是對建築結構中古典元素的運用,特別是柱式(Orders)的引入。愛奧尼式(Ionic)、多立克式(Doric)和科林斯式(Corinthian)柱子常被用作室內空間的主要裝飾,無論是作為承重結構還是純粹的裝飾元素,都強調了空間的莊重感與歷史感。例如,在一些大型的廳堂或公共空間中,柱子常被用於分隔空間或支撐拱形天花板,並以雕刻精美的柱頭增添細節上的華麗感。此外,半柱和壁柱也經常出現在牆面的裝飾中,通過塑造出一種垂直的節奏感,為整體空間注入秩序與力量。

牆面設計是新古典主義室內裝飾的另一個重要元素。與洛可可時期繁複的曲線與浮雕不同,新古典主義的牆面裝飾更加簡潔,但依然保留了細緻的工藝和對稱的構圖。例如,牆面通常以分段式的設計為主,上部分裝飾簡單的浮雕圖案,中部分以壁板或牆紙為主,下部分則以踢腳線收邊。這種設計方式不僅賦予牆面層次感,也使整個空間呈現出一種平衡與穩定的氛圍。浮雕的圖案多以古典主題為靈感,例如花環、月桂枝、希臘鍵紋(Greek Key)以及神話人物,這些元素不僅增添了牆面的視覺效果,也傳遞出新古典主義對古代文明的致敬。

天花板的設計在新古典主義室內裝飾中同樣扮演著重要角色。與巴洛克或洛可可時期的繁複彩繪天花板不同,新古典主義的天花板設計更強調幾何結構與簡潔的裝飾元素。典型的天花板通常由對稱的幾何圖案組成,例如圓形、方形或八邊形,並搭配簡單的浮雕或繪畫來增添層次感。此外,中央經常設置吊燈,周圍以花環或橄欖枝圖案進行裝飾,這些設計不僅突出天花板的中心視覺焦點,也強調了整體空間的對稱性與均衡感。

新古典主義室內裝飾中的家具設計與其他裝飾元素密切相關,形成了風格上的統一性。家具的線條簡潔流暢,造型對稱而嚴謹,強調結構的穩定感與功能性。例如,座椅的設計多採用筆直的靠背與簡單的扶手,椅腳通常呈直線形,並帶有幾何雕花或青銅裝飾。書桌與衣櫃的表面常運用高級木材的自然紋理,搭配金屬或大理石細節,增添家具的奢華感。這些家具不僅在造型上呼應了新古典主義的美學原則,也在材質與工藝上體現了當時對高品質生活的追求。

軟裝配飾是新古典主義室內裝飾中不可忽視的一部分,這些元素通過點綴空間,增強了整體的視覺效果與氛圍感。例如,窗簾和地毯的設計多以幾何圖案或古典紋樣為主,色彩方面則傾向於柔和的中性色調,如象牙白、金色、灰色或淡藍色,這些色彩的選擇不僅營造出高雅的氛圍,也與牆面與家具的設計形成協調。壁掛藝術品與雕塑也是新古典主義室內裝飾的重要元素,例如以大理石或青銅製成的小型雕像,或描繪古典神話場景的油畫,這些藝術品為空間注入了文化深度與藝術價值。

燈光設計在新古典主義室內裝飾中具有特殊的意義,不僅提供實用功能,也成為美學表達的重要部分。吊燈是典型的新古典主義照明設計,通常採用水晶、玻璃或青銅製成,結構對稱而華麗,光線經過折射後產生出柔和的效果,為空間增添了一份莊重與高貴的氛圍。輔助照明如壁燈與燭台則常以柱式或橄欖枝為裝飾,進一步強化了新古典主義的設計語言。

新古典主義室內裝飾元素的應用範圍並不僅限於私人住宅,還包括許多公共建築與文化場所。例如,劇院、博物館以及市政廳等建築中經常使用這些裝飾元素,以強化空間的文化價值與歷史感。巴黎的奧德翁劇院(Odéon Theatre)便是一個典型案例,其內部裝飾以對稱的柱式結構、幾何天花板以及古典圖案的牆面裝飾為特徵,展現了新古典主義設計對莊重與秩序的追求。同樣,英國的大英博物館(British Museum)也將這些元素融入其內部空間的設計中,從而突出了博物館作為知識與文化傳承之地的特性。

新古典主義室內裝飾中的元素,通過對古典形式的尊重與對現代需求的回應,實現了一種兼具功能性與藝術性的空間美學,成為18至19世紀歐洲藝術設計的標誌之一。這些設計不僅反映了當時的文化價值與審美追求,也對後世的室內設計產生了持久的影響。

5.3 新古典主義工藝品與生活藝術

新古典主義的興起不僅體現在建築與繪畫領域,也深刻影響了工藝品與生活藝術的發展。在18世紀末至19世紀初的歐洲,新古典主義工藝品以其對古希臘與羅馬美學的追求和啟蒙時代的理性精神為特徵,將日常生活用品與藝術融合,提升了生活藝術的整體品質。這些工藝品涵蓋家具、陶瓷、金屬器具、玻璃器皿與纖維製品等,展現了新古典主義對細節的重視、對對稱與和諧的追求,並強調形式與功能的完美結合。

新古典主義工藝品的一大特色是對古典圖案的借鑒與轉化。設計師和工匠廣泛使用源自古代的裝飾元素,例如花環、月桂枝、橄欖葉、獅首以及希臘鍵紋(Greek Key)。這些圖案通常被雕刻、鑄造或繪製在工藝品的表面,無論是家具的腿部裝飾,還是陶瓷餐具的花邊,都體現了古典美學的秩序感與高雅氣質。例如,英國著名的韋奇伍德陶瓷(Wedgwood Pottery)以其青瓷(Jasperware)聞名,這些陶瓷製品以柔和的色彩作為基底,搭配精緻的白色浮雕圖案,常常描繪古希臘神話場景或花卉圖案,成為新古典主義工藝品的經典代表。

陶瓷製品是新古典主義工藝品中最具代表性的一部分,尤其是在18世紀末的英國、法國和德國等地,各地陶瓷工坊紛紛以新古典主義為靈感設計高品質的日常用品。英國的韋奇伍德工坊通過革新技術,開創了一系列具有新古典主義特色的瓷器,包括茶具、餐具與裝飾性花瓶。這些作品以其簡潔的線條、對稱的圖案以及柔和的色調,成為當時上流社會追捧的奢侈品。此外,法國的色佛爾瓷器(Sèvres Porcelain)也在這一時期推出了一系列以新古典主義為靈感的作品,特別是在宮廷中廣泛使用的金箔裝飾花瓶與茶具,其圖案多以神話人物和場景為主題,並以細膩的手工技法彰顯其奢華與藝術價值。

金屬工藝品是新古典主義工藝品的重要組成部分,尤其是在銀器和青銅製品方面展現了高度的工藝水平。這一時期的金屬製品通常結合實用性與裝飾性,無論是日常餐具還是室內裝飾品,都體現了對古典形式的致敬。例如,銀製茶壺、燭台和托盤的設計經常採用對稱的幾何造型,並輔以雕刻的古典花紋。法國的青銅製品尤其著名,許多室內裝飾品如時鐘、花瓶和燈具均採用青銅為主要材料,並以鎏金技術增加其視覺效果。這些金屬工藝品不僅具備實用功能,還成為家居空間中的藝術品。

玻璃器皿在新古典主義時期同樣迎來了技術與設計的革新。威尼斯和波希米亞地區的玻璃製品尤其著名,這些地方的工匠結合古典風格與當代工藝,創作出極具特色的透明或彩色玻璃器皿。例如,波希米亞的切割玻璃工藝在新古典主義時期達到了巔峰,工匠通過精細的切割技術,將古典圖案雕刻在玻璃器皿的表面,使其呈現出獨特的光影效果。這些玻璃製品包括酒杯、燭台與花瓶,廣泛用於上流社會的宴會與室內裝飾中,成為生活藝術的重要象徵。

在新古典主義的纖維工藝品中,地毯、窗簾與刺繡作品表現出對古典主題的強烈追求。例如,法國的奧比松地毯(Aubusson Tapestry)以其精緻的手工編織技術聞名,圖案多為古典建築、神話場景或幾何圖案,色彩柔和且層次分明,與新古典主義室內設計的整體風格完美契合。這些纖維工藝品不僅具有實用性,也成為空間裝飾中的重要元素,為室內空間增添了文化深度與藝術氛圍。

燈具設計在新古典主義工藝品中占有重要地位。水晶吊燈成為當時最具代表性的照明工藝品,其結構設計受古典建築柱式與對稱原則的影響,燈罩與吊墜則以切割精美的水晶或玻璃製成,光線經過折射後營造出高貴而典雅的效果。此外,燭台和壁燈也是新古典主義燈具設計中的經典元素,其外形通常採用古典主題的柱子或橄欖枝,並輔以青銅或鎏金裝飾,強調細節的精緻與整體的莊重感。

新古典主義工藝品與生活藝術的發展,還反映了當時工藝技術的進步與設計理念的變革。許多著名的工坊與工匠積極參與技術革新,例如在陶瓷製作中採用新的釉料與燒製技術,在金屬工藝中引入精密的鑄造與鎏金工藝,這些技術革新不僅提升了工藝品的品質,也使新古典主義的設計語言得以更加多樣化地體現。同時,這些工藝品的普及也與當時社會文化的變遷密切相關,隨著啟蒙時代的來臨,對理性與美學的追求逐漸滲透到日常生活中,使新古典主義工藝品成為一種彰顯品味與身份的象徵。

新古典主義工藝品與生活藝術的繁榮,不僅使古典美學融入到日常生活中,也促進了工藝與藝術的深度結合,成為18世紀末至19世紀初歐洲文化的重要組成部分。這些工藝品以其高超的技術與獨特的設計語言,不僅豐富了當時的生活藝術,也為後世的工藝品設計提供了寶貴的靈感來源。

5.4 新古典主義紋樣的應用

新古典主義紋樣的應用是18世紀末至19世紀初裝飾藝術的一大特徵,這些紋樣以古希臘與羅馬藝術為靈感,結合啟蒙時代的理性主義,成為建築、家具、工藝品與室內設計中的重要裝飾元素。新古典主義紋樣不僅承襲了古典藝術中的象徵符號與幾何結構,還透過設計師與工匠的創新,使其成為一種兼具歷史深度與現代美感的視覺語言,廣泛應用於各種材質與形式之中。

新古典主義紋樣的主要來源是古代建築、雕塑與裝飾圖案。花環、月桂枝、橄欖葉與希臘鍵紋(Greek Key)是其中最具代表性的元素,這些圖案在古典時期象徵著榮耀、和平與永恆,被廣泛運用於新古典主義的設計中。例如,花環作為一種柔軟而對稱的紋樣,經常出現在牆面裝飾、家具雕刻以及陶瓷器皿的邊緣,象徵繁榮與和諧。月桂枝則常見於紀念性建築與雕塑中,作為英雄與勝利的象徵,其形態以精緻的線條和細膩的葉片刻畫,成為新古典主義紋樣中不可或缺的元素。

希臘鍵紋是新古典主義紋樣中最具幾何感的裝飾圖案,這一圖案由直線和直角交錯組成,形成連續且規律的幾何線條,象徵秩序與無限。希臘鍵紋的應用範圍極為廣泛,從建築中的檐口裝飾,到地毯、窗簾與壁紙的邊框設計,都能見到這一紋樣的身影。其結構簡單而意義深遠,既賦予裝飾物一種古典的莊重感,又展現了新古典主義對理性美學的追求。

除了這些常見的紋樣,新古典主義也借鑒了許多古代神話與宗教題材中的形象,例如神廟、柱式、獅首與鷹等象徵物。神廟圖案通常以簡化的形式出現在建築裝飾與工藝品設計中,例如在家具的背板或陶瓷花瓶上,通過淺浮雕或繪畫描繪出帶有柱子的三角楣頂結構,傳達對古典建築的崇敬。獅首作為力量與威嚴的象徵,則經常出現在金屬工藝品如門把手、椅腳裝飾或燭台設計中,以細膩的雕刻手法突顯其動態感與真實感。

新古典主義紋樣的應用,無論在材質還是形式上,都展現了極高的多樣性與靈活性。在建築領域,新古典主義紋樣被廣泛用於檐口、拱門、窗框與柱頭的裝飾中,例如愛奧尼式(Ionic)與科林斯式(Corinthian)的柱頭,經常融合花卉、葉片與卷草圖案,形成富有層次感與細節美的裝飾效果。這些紋樣不僅賦予建築外觀以莊嚴與優雅的氣質,也成為空間秩序與結構美的象徵。

在家具設計中,新古典主義紋樣常用於椅背、扶手、椅腳以及桌腿的裝飾,強調對稱與簡潔。例如,椅背上的花環或月桂枝雕刻,通常以對稱的構圖形式出現,並結合幾何線條,突顯出家具的穩定感與結構美。此外,桌腿的設計經常以獅爪或鷹爪作為底部裝飾,與整體的紋樣設計相呼應,進一步強調家具的古典風格與力量感。

在工藝品與日常用品中,新古典主義紋樣的應用更為靈活且富有創意。例如,在陶瓷器皿中,花卉圖案經常與神話人物結合,形成具有故事性與藝術性的設計;在金屬工藝中,燭台與托盤的邊緣常使用希臘鍵紋或橄欖枝作為裝飾,強調細節的精緻與高貴感。玻璃製品如花瓶與酒杯,則通過切割工藝呈現出對稱的幾何紋樣,光線經過折射後增添了視覺上的層次感與藝術效果。

新古典主義紋樣在纖維製品中的應用,體現了設計與技術的結合。例如,奧比松地毯(Aubusson Tapestry)以其精緻的手工技術將花環、月桂枝與幾何圖案編織於其中,使地毯不僅具有實用功能,還成為室內裝飾的重要組成部分。窗簾與刺繡作品也經常使用新古典主義紋樣,以細緻的線條與柔和的色彩,與家具與空間裝飾相協調,營造出一種高雅而和諧的氛圍。

新古典主義紋樣的應用不僅局限於歐洲,還隨著當時的文化交流與殖民活動,傳播至世界其他地區。例如,在北美新古典主義建築中,希臘鍵紋與花環紋樣常被用於政府建築與紀念碑的裝飾,象徵著對歐洲古典文化的繼承與改造。同時,這些紋樣也進一步影響了19世紀的裝飾藝術與設計潮流,成為歷史與現代之間的重要連結。

六、新古典主義代表作品與特徵

新古典主義作為18世紀末到19世紀初的一場重要藝術運動,其代表作品橫跨繪畫、雕塑、建築和裝飾藝術等多個領域,並以古希臘和羅馬的藝術風格為靈感來源,強調秩序、理性和簡潔的美學原則。這些作品體現了對古典文化的崇敬,同時也融入了啟蒙時代的思想特徵,成為當時政治、社會和文化變遷的重要藝術表現形式。

在繪畫領域,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《荷拉斯兄弟的誓言》(The Oath of the Horatii)被視為新古典主義的標誌性作品之一。該畫作描繪了羅馬荷拉斯家族兄弟為保衛家族榮耀與國家利益而宣誓的場景,以嚴謹的構圖、清晰的線條和明亮的色彩突顯了主題的莊嚴性。畫中的人物動態集中,情感內斂,背景以簡單的建築拱門作為陪襯,突出了畫面的重心與古典的秩序感。這種表現手法既展現了古典時期的英雄主義,又契合啟蒙時代對公民責任與道德價值的強調。

雕塑方面,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)的《普塞克與邱比特》(Psyche Revived by Cupid's Kiss)是新古典主義雕塑的經典代表。作品取材於希臘神話,展現了邱比特喚醒普塞克的瞬間,人物姿態柔美,情感表達細膩,並以光滑的大理石材質展現出逼真的肌膚質感。卡諾瓦在作品中注重對人體解剖結構的精準刻畫,並通過柔和的光影效果增強雕塑的視覺層次感,呈現出一種理性與感性完美結合的美學。

在建築領域,新古典主義強調對古典建築元素的復興與再創造,代表作品包括法國的萬神殿(Panthéon)和英國的聖馬田教堂(St. Martin-in-the-Fields)。法國萬神殿以古羅馬神廟為靈感,其外觀採用科林斯柱式的三角楣頂和列柱設計,整體結構嚴謹對稱,體現了理性與莊嚴的美學價值。而英國聖馬田教堂的設計則結合了古典柱廊與基督教教堂的傳統,成為英國新古典主義建築的典範,對後世教堂建築產生了深遠影響。

在裝飾藝術與家具設計中,新古典主義的特徵表現為簡潔對稱的結構、精緻的細節裝飾以及對古典圖案的應用。路易十六時期的法國家具以其筆直的線條和優雅的比例為特點,常用花環、月桂枝和希臘鍵紋(Greek Key)作為裝飾,並選用桃花心木(Mahogany)與青銅作為主要材質,展現了奢華與高雅的結合。這些家具不僅反映了當時貴族階層對古典文化的追求,也成為新古典主義生活美學的實際體現。

新古典主義作品的特徵在於強調形式的簡潔與嚴謹,注重結構的對稱性與比例和諧,同時以古典主題和象徵性圖案來傳遞道德價值與理性精神。這些特徵無論在繪畫、雕塑還是建築與裝飾藝術中都表現得十分明顯,使新古典主義成為一個具有深遠影響的藝術運動。

6.1 大衛:馬拉之死

雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《馬拉之死》(The Death of Marat)是新古典主義繪畫的經典之作,也是法國大革命時期具有高度政治象徵意義的作品之一。此畫於1793年完成,描繪了革命家讓-保爾·馬拉(Jean-Paul Marat)在浴缸中被暗殺後的場景。作為一幅融合政治、藝術與宣傳功能的繪畫,《馬拉之死》充分體現了新古典主義的美學特徵與啟蒙思想,同時也是一件充滿情感力量的時代紀錄。

這幅畫作的背景是法國大革命的高峰期,馬拉作為雅各賓派(Jacobins)的領袖之一,以激進的政治立場和對平民的支持而聞名。然而,由於他的政策和行為引發爭議,最終被一名反革命派的女子夏洛特·科黛(Charlotte Corday)暗殺。大衛作為馬拉的朋友與革命的支持者,創作此畫旨在紀念這位殉難者,並通過藝術來強化革命的道德正當性。

《馬拉之死》的構圖極其簡潔但充滿力量,體現了新古典主義對秩序與和諧的追求。畫面中心是一具半裸的男性身軀,馬拉的身體斜倚在浴缸中,頭部微微向後倒,手臂無力地垂下,右手握著一封信,這封信據說是科黛用來接近馬拉的藉口。浴缸的邊緣刻有馬拉的名字,像一座紀念碑,增添了畫面的莊嚴感。背景簡化為一片深沉的暗色,強調人物與浴缸的明亮對比,使觀者的目光集中在馬拉的形象上,增強了戲劇性與情感的強度。

大衛在《馬拉之死》中運用了新古典主義典型的形式語言,例如清晰的線條、簡潔的構圖和對細節的細膩刻畫,展現出古典雕塑般的寧靜之美。馬拉的肌膚被描繪得平滑且具有雕塑感,暗示出一種理想化的英雄形象,超越了死亡的恐怖與暴力。馬拉的面容平靜,沒有痛苦的扭曲,反而散發出一種內斂的神聖感,強調他為革命犧牲的高貴與崇高。這種理想化的處理方式與古典藝術中對英雄形象的表現一脈相承,同時也服務於政治宣傳的目的。

畫中物件的安排具有深刻的象徵意義。浴缸成為馬拉的最後庇護所,象徵他在病痛中仍堅持為革命工作。桌子上的墨水瓶與羽毛筆暗示了他的文字工作,尤其是他作為一位激進新聞工作者對革命的貢獻。科黛留下的信件則表明了事件的悲劇性,並暗示了這是一場蓄意的政治謀殺。此外,畫面的色彩運用也十分巧妙,整體採用深沉的色調,僅在馬拉的身體和白色布料上使用亮色,營造出一種宗教聖像般的氛圍,使觀者感受到馬拉的犧牲被神聖化。

《馬拉之死》與基督教藝術中的《基督下十字架》(Deposition of Christ)等圖像存在視覺上的相似之處,特別是馬拉無力垂下的手臂,呼應了宗教藝術中對殉道者的描繪手法。這種表現方式賦予了馬拉的死亡一種超越政治的普遍性價值,使他成為一位為理想犧牲的英雄人物,進一步強化了革命的道德合法性。

這幅畫作在完成後迅速成為革命的象徵,並被展示於公共場合,以激發民眾對革命的支持與共鳴。大衛通過《馬拉之死》成功地將個人的死亡轉化為一種集體記憶,並通過新古典主義的美學語言將其升華為一種道德與政治的宣言。這幅畫不僅是大衛藝術生涯中的重要作品,也是法國大革命時期政治與藝術結合的典範,體現了新古典主義的形式美學與時代精神的融合。

6.2 大衛:荷拉斯兄弟之誓

《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)是雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)於1784年完成的經典新古典主義繪畫之一,這幅畫作被認為是新古典主義繪畫的奠基之作。大衛在這幅作品中以嚴謹的構圖、精煉的線條和莊嚴的主題展現了新古典主義的核心美學,同時表達了對古代美德的崇敬與啟蒙時代的道德訴求。這幅畫不僅是藝術史上的重要里程碑,也是法國大革命前夕對社會與政治價值的深刻闡釋。

《荷拉斯兄弟之誓》的主題取自古羅馬的傳說。根據傳說,羅馬與鄰邦阿爾巴朗戈之間發生爭端,雙方同意通過各自派遣三名戰士進行決鬥來解決紛爭。羅馬方面由荷拉斯家族的三兄弟參加,而阿爾巴朗戈則派出庫里亞斯家族的三兄弟。畫面描繪的是荷拉斯兄弟在出戰前向父親宣誓效忠羅馬的場景。這一場景強調了個人忠於國家的價值觀,並通過對家庭和個人利益的犧牲來突顯公共美德的重要性。

這幅畫以嚴謹的構圖展現了大衛的藝術技法與新古典主義的形式特徵。畫面被分為三個垂直區域,每個區域分別展示了主要人物群組。中央是荷拉斯的父親,他手持三柄劍,作為畫面的視覺焦點,象徵著權威與國家的榮耀。他的左側是三位荷拉斯兄弟,他們以剛毅的姿態高舉右手宣誓,表現出團結與決心;右側則是悲傷的女性與兒童,她們代表家庭的脆弱與情感的犧牲。這種三段式的構圖強調了畫面的平衡與對稱,體現了新古典主義對秩序與理性的追求。

人物的姿態與表情充分展現了新古典主義繪畫的特徵。荷拉斯兄弟的姿勢緊繃且富有力量,他們的面容堅定,體現了對國家的忠誠與戰鬥的決心。相比之下,女性的姿態柔弱,面容充滿悲傷與恐懼,展現了戰爭對家庭的破壞性影響。大衛通過對這種對比的處理,突出了情感與理性之間的張力,使畫面充滿戲劇性與情感的深度。

大衛在這幅畫作中運用了簡潔而富有力量的線條與色彩,強調了人物形象的塑造與空間的結構感。畫面的背景極為簡化,以淺色的拱形建築構成,象徵著古羅馬的文化氛圍。背景的拱門不僅增強了畫面的深度感,還將三個人物群組分隔開來,進一步強調了畫面的構圖與視覺層次。色彩運用上,大衛選擇了低調而和諧的色調,例如灰色、棕色與深紅色,這些顏色不僅突出人物的主體性,還為整幅畫作增添了一種莊嚴與沉穩的氛圍。

《荷拉斯兄弟之誓》傳遞的思想內容體現了新古典主義的道德價值與啟蒙思想。畫中的荷拉斯兄弟象徵了忠誠與責任,他們的宣誓行為反映了公共利益高於個人利益的價值觀,這種理想與啟蒙時代提倡的理性與公民美德相契合。同時,畫中的女性角色則表現了對家庭情感的關注,體現了革命前夕法國社會中情感與理性之間的矛盾。

值得注意的是,《荷拉斯兄弟之誓》不僅是一幅藝術作品,還具有一定的政治內涵。大衛在完成這幅作品時,正值法國社會處於變革的前夕。這幅畫通過古代題材隱喻了對當時政治情勢的反思,並為後來的法國大革命提供了道德與精神的支持。在革命爆發後,這幅畫更成為大衛的政治藝術象徵,被視為宣揚革命理想與價值的經典之作。

《荷拉斯兄弟之誓》是新古典主義藝術的典範之作,它通過嚴謹的構圖、理性的形式以及崇高的主題,展現了新古典主義對古典美學的繼承與創新,同時也深刻反映了法國大革命前夕的時代精神與社會價值。雅克-路易·大衛通過這幅作品,不僅奠定了自己作為新古典主義領軍人物的地位,也為藝術史留下了一件充滿文化與歷史意義的傑作。

6.3 安格爾:大土耳其浴

讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的《大土耳其浴》(The Turkish Bath)是他晚年最具代表性和爭議性的作品之一。這幅畫於1835年構思,並於1862年完成最終版本,是新古典主義繪畫的重要代表作品。該畫作融合了古典傳統、浪漫主義想像與東方主題,展現了安格爾對人體美的極致追求,並以其獨特的構圖與細膩的筆觸,成為新古典主義藝術中的經典之作。

《大土耳其浴》的主題圍繞土耳其浴池中的一群裸女,場景設置在一個封閉而私密的空間中。畫面中心是一位半裸的女性,她以優雅的姿態坐在前景位置,成為整幅畫作的視覺焦點。其餘女性分佈於背景的不同位置,她們或站或坐,或嬉戲或休憩,以各種姿態組成了一幅富有節奏感與動態感的場景。安格爾對每一位人物的刻畫都極為細緻,通過柔和的線條和流暢的輪廓,突顯出人體的曲線美與柔軟感,營造出一種和諧的畫面氛圍。

這幅畫作的構圖採用了圓形設計,這在安格爾的作品中較為少見。圓形構圖使得畫面呈現出一種穩定與內斂的視覺效果,並將觀者的視線引向畫面的中央人物,同時也加強了畫面整體的凝聚力。畫中的女性以環繞式的佈局排列,彼此之間通過姿態與動作相連,形成一種流動的韻律感,彷彿一首靜止的視覺交響樂。圓形構圖還賦予畫作一種私密的空間感,使觀者如同置身於畫中,親歷這個異國情調的場景。

安格爾在《大土耳其浴》中運用了新古典主義特有的細膩技法和對細節的高度關注。他以極高的精準度描繪了女性的肌膚質感、柔和的光線以及紗幔與瓷磚等環境細節,展現了他的技術功力與美學追求。同時,畫作的用色也極為考究,色調柔和而飽滿,以暖色調為主,如粉紅色、淡黃色與肉色,搭配冷色調的藍綠瓷磚背景,形成了強烈的視覺對比,進一步突出了畫面的立體感與豐富性。

《大土耳其浴》同時展現了安格爾對東方主題的浪漫化想像。19世紀的歐洲,對東方文化與生活方式充滿了濃厚的興趣與幻想,這在藝術上形成了所謂的東方主義(Orientalism)。安格爾以東方浴池作為背景,並將東方元素與新古典主義的形式語言結合,創造出一幅超越現實的夢幻場景。例如,畫中人物的衣著、頭飾以及場景的建築裝飾,均帶有濃厚的異域風情,但這些元素更多是歐洲人對東方文化的理想化再現,而非真實的再現。

畫作中的人體表現是安格爾藝術追求的核心,也是他新古典主義理念的體現。安格爾在描繪人物時,對人體比例進行了理想化的處理,甚至有意誇大某些部位的曲線,如長頸、纖腰與圓臀,這些誇張的造型增強了畫面的感官美與形式感。這種理想化的處理並非源於對真實性的執著,而是安格爾試圖追求一種超越現實的純粹美學,這也是新古典主義與浪漫主義相互交融的特點之一。

值得注意的是,《大土耳其浴》在完成後引發了不少爭議。雖然畫作本身展現了高度的藝術成就,但其主題和表現方式被部分觀眾批評為過於艷麗或色情化。然而,安格爾的初衷並非僅僅滿足觀者的感官享受,而是通過人體之美與東方主題的結合,探索美學的可能性與藝術的表現範圍。這種張力使得《大土耳其浴》成為新古典主義藝術中耐人尋味的作品之一。

總體來看,《大土耳其浴》是一幅融合了古典形式美與東方浪漫情調的傑作。畫作通過對人體的理想化描繪、圓形構圖的創新運用以及東方主題的引入,展現了安格爾在新古典主義繪畫領域的非凡造詣,同時也體現了19世紀歐洲對美學與文化交融的深刻探索。這幅作品在藝術史上佔據了重要地位,不僅標誌著安格爾藝術生涯的巔峰,也為新古典主義藝術提供了獨特的詮釋角度。

6.4 安格爾:大宮女

《大宮女》(The Large Odalisque)是讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)於1814年完成的一幅具有濃厚東方主義色彩的作品,該畫作以其獨特的風格和對人體美的理想化描繪成為新古典主義與浪漫主義交融的重要範例。這幅畫作體現了安格爾對古典美學的堅持,同時也融入了東方主題的神秘與浪漫,展現了他在繪畫技法與創作理念上的非凡才華。

畫中的主題是一位赤裸的宮女(Odalisque),她以慵懶的姿態斜倚在一張華麗的長榻上,頭部微微轉向觀者。她的身體曲線柔美而誇張,皮膚如同大理石般光滑,展現了安格爾對人體之美的極致追求。這位宮女象徵著東方後宮中的女性形象,她的姿態和環境都充滿了異域情調,帶有濃厚的浪漫主義想像。畫中的背景簡潔而精緻,宮女身下的長榻覆蓋著飾有東方圖案的織物,增添了畫面的華麗感。遠處的背景以深色調處理,強調了主體人物的突出,並為整體畫面營造出一種靜謐與私密的氛圍。

安格爾在這幅畫作中延續了新古典主義的形式美學,但在人物的處理上加入了理想化與感性的元素。宮女的身體比例明顯被誇張化,她的背部曲線異常修長,超越了人體的自然比例,甚至讓人覺得具有一種超現實的美感。這種處理方式顯然違反了解剖學的真實性,但安格爾的目的是創造一種符合他審美理想的形象,而非忠實於現實。這種理想化的方式使得宮女的形象更具藝術性與象徵意涵,成為古典美與浪漫情感的完美結合。

畫作的構圖極具安格爾的個人特色。他採用了水平式的構圖,讓人物的身體幾乎佔據了畫面的整個空間,並通過對人物的姿態與背景的處理,營造出一種穩定與和諧的效果。宮女的身體以柔和的曲線呈現,從頭部到腿部形成一條優美的視覺路徑,引導觀者的目光在畫面中流動。安格爾對光影的運用也十分巧妙,人物的肌膚在光線的照射下散發出柔和的光澤,而背景則以深沉的色彩作為襯托,增強了主體人物的立體感與存在感。

《大宮女》的色彩運用同樣展現了安格爾對繪畫技巧的掌握。人物的肌膚以溫暖的肉色為主,柔和的色調與背景的冷色形成對比,強調了人物的溫暖與生命力。背景的布料與織物則以藍色、金色與紅色為主,這些鮮明的色彩不僅增添了畫面的豐富性,還突顯了東方主題的華麗與神秘。此外,織物上的圖案與細節被刻畫得極為精緻,展現了安格爾對細節的高度關注與對工藝美術的熱愛。

這幅畫作在主題上體現了19世紀歐洲對東方主義的迷戀。當時,歐洲藝術家受到異域文化的啟發,尤其是土耳其、阿拉伯與波斯文化,常將後宮與宮女作為描繪對象。然而,這種東方主題往往是理想化的想像,而非真實的呈現。在《大宮女》中,安格爾以東方宮女的形象來表現女性的優雅與神秘,並結合新古典主義的美學,將其轉化為一種超越時空的藝術符號。

《大宮女》完成後引發了廣泛的討論與爭議。部分批評者認為畫中人物的解剖比例違背了自然規律,對安格爾的處理方式表示不滿。然而,也有許多觀者讚揚這幅畫作對人體美的極致表現,認為安格爾成功地將古典主義的理性美與浪漫主義的感性美融合在一起。這幅畫後來成為新古典主義晚期的重要代表作,也標誌著安格爾藝術風格向浪漫主義過渡的探索。

《大宮女》展現了安格爾對古典美學的執著,同時也顯示出他對形式與想像力的高度重視。這幅畫作不僅是安格爾藝術生涯中的重要作品,也成為19世紀歐洲繪畫史上的經典之作,為後世藝術家提供了豐富的靈感與啟發。

6.5 大衛:薩賓婦女出面調停

雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《薩賓婦女出面調停》(The Intervention of the Sabine Women)是其於1799年創作的一幅極具意義的歷史畫作。這幅作品以其複雜的構圖、深刻的情感表達以及對和平與和解的訴求,在新古典主義藝術中占有重要地位。大衛選擇了古羅馬傳說中的一段關鍵情節,通過畫面傳達了一種高尚的道德價值,並同時融入了法國大革命後期對社會穩定與和解的希望。

這幅畫的主題來自於古羅馬傳說中著名的「薩賓婦女劫掠事件」的後續情節。根據傳說,羅馬建城初期,為了解決人口不足的問題,羅馬人舉行了一場盛大的宴會,邀請鄰近的薩賓人參加,並趁機綁架了薩賓人的女性作為妻子。這一事件引發了薩賓人與羅馬人的戰爭,而在這場戰爭的高潮時刻,已成為羅馬人妻子的薩賓婦女出面調停,她們站在交戰雙方之間,懇求自己的父兄與丈夫停止戰鬥,避免家族與國家的進一步撕裂。這一情節成為大衛表現人性、和平與和解的理想題材。

畫面中,大衛以一種戲劇化的方式展現了這場調停場景。中央位置是一位薩賓婦女赫西利亞(Hersilia),她是薩賓國王塔提烏斯(Tatius)的女兒,同時也是羅馬國王羅慕路斯(Romulus)的妻子。她雙臂張開站在兩軍之間,表現出強烈的情感與決心,象徵著和平與和解的希望。羅慕路斯站在畫面左側,持盾執矛,表現出一種防禦性的姿態,而塔提烏斯則在畫面的右側,似乎準備進攻。赫西利亞的孩子緊緊抓住父親的腿,進一步強調了家庭的紐帶與戰爭的悲劇性。

大衛在這幅畫中展現了高度的構圖技巧。畫面呈現出對稱而穩定的結構,人物分布於畫面的兩側,形成一種對立的張力,而中央的赫西利亞則成為畫面的視覺焦點,將整個構圖統合起來。背景是一片開闊的戰場景觀,遠處的建築隱約可見,象徵著羅馬的城池。大衛通過對空間的巧妙安排,使整幅畫作既具有戲劇性又不失莊嚴感。

人物的姿態與表情是這幅畫的另一大亮點。赫西利亞的身體呈現出一種動態的張力,她的雙臂張開,視線直視遠方,表現出深切的哀求與決心。而羅慕路斯與塔提烏斯則展現出各自不同的情感,一方表現出掙扎的內心,另一方則流露出憤怒與遲疑。其他人物,包括薩賓婦女與孩子們,也以各種姿態表現出恐懼、哀傷與懇求的情感,這些情感在畫面中交織,使整幅畫作充滿了張力與深度。

在技法上,大衛延續了新古典主義的精細風格。他以清晰的線條和光滑的筆觸,刻畫了人物的身體與肌膚,使其如同古希臘雕塑般具有理想化的美感。畫中的光影處理也極為精緻,人物的肌膚在光線的照射下散發出柔和的光澤,而背景則以深沉的色調處理,形成了人物與環境之間的鮮明對比,進一步突出了主題的戲劇性。

值得注意的是,《薩賓婦女出面調停》的創作背景深受大衛個人經歷與時代環境的影響。1799年正值法國大革命後期,社會動盪不安,政治局勢複雜。作為革命的支持者,大衛曾創作過許多帶有政治色彩的作品,但在革命結束後,他開始思考和平與和解的重要性。《薩賓婦女出面調停》可以被視為他對當時法國社會的反思與期望。通過這幅畫作,大衛試圖表達人類對和平的渴望,並訴諸理性與道德來調解矛盾。

《薩賓婦女出面調停》是新古典主義繪畫的一個典範之作,體現了大衛在技法與構思上的高度成就,同時也是對古代道德與現代價值的深刻詮釋。這幅畫不僅具有高度的藝術價值,也成為反映歷史與時代精神的重要作品。透過這幅畫作,大衛展示了藝術在政治與社會議題中的力量,並為新古典主義的發展奠定了更加深厚的基礎。

6.6 Ange-Jacques Gabriel:法國巴黎的協和廣場

協和廣場(Place de la Concorde)是法國巴黎最具代表性的城市廣場之一,由法國建築師安熱-雅克·加布里埃爾(Ange-Jacques Gabriel)於18世紀中葉設計建造,這個廣場不僅是新古典主義建築的傑作,也承載了法國歷史與文化的深厚意涵。協和廣場位於巴黎市中心,是香榭麗舍大道(Champs-Élysées)與杜樂麗花園(Jardin des Tuileries)之間的重要聯繫點。它的設計融合了幾何規則、古典建築元素以及城市功能性,成為新古典主義城市規劃的典範。

協和廣場的規劃始於路易十五(Louis XV)統治時期,當時為了慶祝國王康復,決定修建一座廣場並命名為路易十五廣場(Place Louis XV)。安熱-雅克·加布里埃爾負責這一工程,他以古典美學原則為基礎,創造了一個對稱且和諧的城市空間。廣場的設計呈現出正方形的幾何形態,並在四周設置了精美的建築與雕塑,形成了具有強烈視覺秩序感的空間佈局。這一設計充分體現了新古典主義對理性、對稱與秩序的追求。

協和廣場的核心是一片開闊的空地,四周環繞著優雅的建築和裝飾性雕塑。加布里埃爾在廣場北側設計了兩座對稱的宮殿建築——克拉里昂酒店(Hôtel de Crillon)與海軍部大樓(Hôtel de la Marine),這些建築以科林斯柱式和幾何構圖為特徵,展現了古典建築的莊重與和諧。建築的正立面採用列柱式設計,與廣場的開放空間形成視覺上的連續性,同時增強了整體的空間感與古典氣質。

協和廣場的裝飾也體現了新古典主義的藝術精髓。在廣場中央,最初設有一座路易十五的騎馬雕像,象徵王權的榮耀。然而,在法國大革命期間,這座雕像被拆除,廣場改名為「革命廣場」(Place de la Révolution),並成為處決路易十六(Louis XVI)和瑪麗·安托瓦內特(Marie Antoinette)等人的場所。大革命後,廣場逐漸被重新命名為協和廣場,象徵國家和平與和解。如今,廣場的中央位置豎立著一座來自埃及盧克索神廟(Luxor Temple)的方尖碑,這座方尖碑於19世紀初由埃及政府贈予法國,高達23公尺,其表面的象形文字記錄了古代法老的事蹟。這一異域元素的引入為廣場增添了神秘與多元的文化意涵。

除了方尖碑,協和廣場上還設有兩座大型噴泉——海洋噴泉(Fountain of the Seas)和河流噴泉(Fountain of the Rivers),這些噴泉由建築師雅克·伊尼亞斯·希托弗(Jacques Ignace Hittorff)設計,靈感來自於羅馬的巴洛克式噴泉。噴泉的設計結合了古典神話元素與功能性,雕像刻畫了海神與河神的形象,象徵法國的海洋與內陸水系,既美化了廣場環境,也凸顯了法國作為一個海洋強國的地位。

協和廣場的幾何規劃與視覺軸線設計是其最大特色之一。廣場位於巴黎東西向視覺軸線的中心,東側連接杜樂麗花園,西側則通向香榭麗舍大道與凱旋門(Arc de Triomphe)。這一軸線設計強調了城市空間的連續性與秩序感,展現了新古典主義對城市規劃的影響力。此外,廣場周邊的街道與建築形成一個對稱的幾何網絡,進一步鞏固了其整體設計的和諧性與結構性。

協和廣場的設計不僅僅是一個空間的規劃,更是一種文化與政治象徵。它的命名與功能的多次轉變反映了法國歷史的重大變遷,從專制王權的頌揚,到革命的暴力象徵,再到和平的願景與國家統一的象徵。這一廣場同時也成為法國公共生活的重要場域,是舉行重大活動與集會的場所,承載了豐富的歷史記憶與文化內涵。

協和廣場作為安熱-雅克·加布里埃爾的代表性作品,展現了新古典主義建築的精髓,體現了古典形式與現代功能的完美結合。這座廣場不僅是巴黎城市規劃中的重要一環,也成為新古典主義建築藝術的典範,對後世城市設計與公共空間的規劃產生了深遠影響。

6.7 威廉·桑頓:美國國會大廈

美國國會大廈(United States Capitol)是美國聯邦政府的象徵性建築之一,也是新古典主義建築的傑出代表。由威廉·桑頓(William Thornton)設計並於1793年開始建造,國會大廈不僅是一座具備行政功能的建築,更是一個充滿歷史意義與文化象徵的標誌。作為美國立法機構——參議院與眾議院的所在地,國會大廈的設計融合了古典建築的形式語言與新興美國的民主理想,成為美國建國精神的體現。

威廉·桑頓於1792年參與了一場由喬治·華盛頓(George Washington)親自批准的國會大廈設計競賽,並以其結合古典建築比例與宏偉視覺效果的設計方案獲得了比賽的勝利。他的設計以古羅馬和文藝復興建築為靈感,尤其受到羅馬萬神殿(Pantheon)和聖彼得大教堂(St. Peter’s Basilica)的啟發,強調對稱性、莊嚴感和簡潔的線條。桑頓的設計在形式上融入了科林斯柱式和半圓形穹頂,體現了新古典主義的核心特徵。

國會大廈的核心是一座巨大的圓形中央穹頂,其下方是著名的圓形大廳(Rotunda)。圓形穹頂成為建築的視覺焦點,不僅提升了整體建築的垂直性,也賦予國會大廈一種神聖與莊嚴的氣質。穹頂內部裝飾著細緻的浮雕和壁畫,其中最著名的是康斯坦丁·布魯姆迪(Constantino Brumidi)創作的《華盛頓的神化》(The Apotheosis of Washington)。這幅壁畫描繪了美國開國元勳喬治·華盛頓以神化形象被圍繞在自由與正義等象徵性人物中的場景,象徵著美國民主的崇高理想。

國會大廈的東西兩翼分別為參議院和眾議院的會議廳。這兩個部分以對稱的設計和科林斯柱式的外立面為特徵,形成了建築整體的平衡感與統一性。每一側的外部立面均設有宏偉的台階和柱廊,柱子之間的拱門與三角楣頂進一步突出了建築的古典風格。這種設計不僅符合新古典主義對秩序與和諧的追求,也強化了建築在視覺上的莊嚴與神聖感。

國會大廈的建築材料選擇也體現了設計師的深思熟慮。初期建設時使用了當地的砂岩,後來的改建與擴建中加入了大理石和鑄鐵材料,這些材質不僅增強了建築的耐久性,還賦予其高貴的質感。特別是19世紀中葉的擴建計劃中,由托馬斯·沃爾特(Thomas U. Walter)負責設計的新穹頂與兩翼擴展,使得國會大廈的規模和視覺效果更具震撼力。沃爾特在原設計基礎上增加了一座更大、更具象徵意義的鑄鐵穹頂,成為美國國會大廈最為人熟知的標誌。

國會大廈的周邊景觀設計同樣延續了新古典主義的理念。大廈位於國家廣場(National Mall)的東端,與華盛頓紀念碑(Washington Monument)和林肯紀念堂(Lincoln Memorial)形成一條視覺軸線,構成了一個宏大的城市空間。這種規劃強調了國家機構之間的象徵性聯繫,並展示了美國對古典城市設計理想的繼承。廣場周邊的雕塑與紀念碑進一步增添了空間的文化與歷史意涵,例如反映美國獨立戰爭的英雄雕像和表現國家歷史的重要人物塑像。

國會大廈的內部裝飾同樣體現了新古典主義的精髓。無論是圓形大廳中的壁畫與浮雕,還是參議院與眾議院會議廳內的木質雕刻與織物,都展現了對古典藝術與美學的高度尊重。同時,建築內部的空間分佈也結合了功能性與象徵性,例如會議廳設計充分考慮聲學效果與座位安排,旨在促進立法過程的效率與透明度。

美國國會大廈不僅是一座新古典主義建築的傑作,也承載了美國政治、文化與歷史的豐富內涵。威廉·桑頓的設計以其簡潔而莊嚴的形式語言,表達了美國建國初期對民主、自由與和諧的理想追求。這座建築通過結合古典建築元素與新興國家的文化需求,成功地成為美國國家形象的象徵,並對後世公共建築的設計產生了深遠影響。

6.8 斯米爾克:大英博物館

大英博物館(British Museum)是世界上最著名的博物館之一,也是新古典主義建築的典範。這座建築位於英國倫敦,由建築師羅伯特·斯米爾克(Robert Smirke)設計,其建設始於1823年,於1852年竣工。大英博物館不僅是一座集合全球文化瑰寶的機構,還是英國啟蒙運動和新古典主義建築精神的體現。作為一座兼具文化、教育與建築美學的地標性建築,大英博物館不僅承載了英國帝國時期的文化野心,也見證了新古典主義在建築設計中的巔峰表現。

大英博物館的建築設計強調對稱性、莊嚴感與古典元素的復興,這些特徵是新古典主義建築的核心理念。斯米爾克在設計中深受古希臘與羅馬建築的影響,他採用了愛奧尼式(Ionic)柱式作為建築外立面的主要裝飾元素。博物館的正立面以宏偉的列柱廊為核心,共有44根高大的愛奧尼式石柱支撐,排列成一個壯觀的柱廊,這些柱子以對稱的方式排列,營造出莊重與和諧的視覺效果。柱廊上方的三角楣頂裝飾著浮雕,描繪了文化與藝術的象徵性場景,進一步強化了建築的古典氣質。

建築的正門位於長方形中庭的中央,通往一個開闊而莊嚴的大廳。這一設計充分體現了新古典主義對空間秩序與功能性的追求。斯米爾克的設計不僅考慮了博物館的視覺美感,也兼顧了其作為公共建築的實用需求。建築內部的空間布局簡潔明快,以清晰的動線引導觀眾探索博物館的各個展廳。展廳的分佈以主體建築為核心,形成一個對稱而有序的格局,既符合啟蒙運動對理性與秩序的追求,也為藏品的展示提供了寬敞與靈活的空間。

大英博物館的外部材料選用以波特蘭石(Portland Stone)為主,這種堅固而光滑的石材賦予建築一種永恆而典雅的質感。波特蘭石的使用不僅體現了建築的耐久性,還與新古典主義對自然材料的偏好一致。此外,博物館的屋頂以鐵製框架為基礎,覆蓋玻璃天窗,這種創新結構既保證了展廳的採光,又展現了19世紀初技術進步對建築設計的影響。

大英博物館的中庭——大中庭(Great Court)是整座建築的核心空間,後來於2000年由建築師諾曼·福斯特(Norman Foster)進行現代化改造,成為全球最大的室內廣場之一。這一中庭由玻璃與鋼鐵構成的圓形屋頂覆蓋,結合現代技術與古典設計,使整個建築在保留傳統的同時充滿現代感。中庭中央是原有的閱讀室,該建築是斯米爾克的弟弟西德尼·斯米爾克(Sydney Smirke)設計的,呈現出完美的圓形結構,並以其高雅的內部裝飾成為博物館的標誌性空間之一。

大英博物館的功能設計也充分體現了新古典主義對公共教育與文化傳播的重視。博物館的展廳不僅展示了來自古希臘、羅馬、埃及、中國、印度等地的藝術與文物,還通過科學的分類與陳列方式體現了啟蒙時代對知識的系統化整理與探索精神。例如,博物館內展出的羅塞塔石碑(Rosetta Stone)是古埃及象形文字解讀的關鍵,象徵著人類對過去文明的深入研究。此外,帕台農神廟(Parthenon)的雕塑群也成為大英博物館最具吸引力的藏品之一,展示了古希臘藝術的巔峰成就。

大英博物館的設計與建造還反映了19世紀英國的文化野心與帝國地位。作為一個匯聚全球文物的博物館,它不僅是藝術與知識的殿堂,還是帝國主義時代文化權力的象徵。建築的古典風格強化了英國作為文明繼承者的形象,將古代的智慧與現代的文化進步聯繫在一起,從而鞏固了英國在全球文化中的領導地位。

大英博物館由羅伯特·斯米爾克設計的建築,不僅是新古典主義建築的經典之作,也成為倫敦城市景觀的重要組成部分。這座建築以其對古典建築形式的忠實詮釋、對公共功能的創新實踐,以及對文化與知識傳播的重視,成為19世紀英國建築史上的一座里程碑,對後世的公共建築設計影響深遠。

6.9 朗漢斯:柏林勃蘭登堡門

勃蘭登堡門(Brandenburg Gate)位於德國柏林市中心,是該城市最著名的地標之一,也是歐洲新古典主義建築的傑作之一。這座宏偉的城門由德國建築師卡爾·戈特哈德·朗漢斯(Carl Gotthard Langhans)設計,建於1788年至1791年間。勃蘭登堡門不僅以其建築之美著稱,也在德國和歐洲歷史中扮演了重要角色,成為和平與統一的象徵。

勃蘭登堡門的設計靈感源自古希臘雅典的衛城正門——普羅皮萊亞門(Propylaea),充分體現了新古典主義對古典文明的崇敬與復興。朗漢斯在設計中運用了多立克柱式(Doric Order),這是一種源於古希臘建築的簡潔而莊重的柱式,象徵力量與穩定。整座建築由十二根高大的砂岩柱支撐,分為五個通道,中央的主通道較寬,專供國王與貴族使用,兩側較窄的通道則供行人與馬車通行。這種設計不僅實現了建築結構的功能性,也展現了新古典主義建築對對稱性與比例和諧的追求。

勃蘭登堡門的上方設有一座雕塑——勝利女神四馬戰車(Quadriga)。這座雕塑由雕塑家約翰·戈特弗里德·沙多(Johann Gottfried Schadow)創作,描繪了一位勝利女神駕馭四匹馬奔向城市的場景,象徵和平與勝利。四馬戰車的造型受到古典藝術影響,勝利女神手持橄欖枝環,表現了古典文化中對和平與和諧的重視。這一雕塑不僅為整座城門增添了藝術價值,也成為建築的視覺焦點,進一步強化了其象徵意義。

勃蘭登堡門在建成初期主要作為城市防禦設施的一部分,同時標誌著柏林與外界的重要出入口。然而,隨著歷史的發展,這座城門的功能逐漸發生變化,成為舉行慶典、閱兵和其他重大活動的場所。例如,在19世紀,勃蘭登堡門被普魯士視為國家榮耀的象徵,多次出現在軍事勝利後的遊行場景中。此外,拿破崙在1806年戰勝普魯士後,曾將四馬戰車雕塑運回巴黎作為戰利品,直到1814年法軍戰敗後才歸還柏林,這一事件進一步強化了勃蘭登堡門作為權力與榮耀象徵的地位。

勃蘭登堡門的建築風格體現了新古典主義的主要特徵。首先,它的整體構圖極具對稱性,通過柱列與雕塑的排列創造出莊嚴而和諧的視覺效果;其次,它在形式上追求簡潔與理性,避免過多的裝飾細節,而是以幾何形態和精緻的雕刻表達古典美學。建築的材料主要為當地的砂岩,其質感與色調增添了建築的穩定性與莊重感。

在20世紀,勃蘭登堡門見證了德國歷史的重大變遷。第二次世界大戰期間,這座建築在盟軍的轟炸中受到嚴重損毀,但幸運的是,其結構得以保存,戰後被重新修復。冷戰期間,勃蘭登堡門位於東柏林與西柏林的邊界,緊鄰柏林圍牆(Berlin Wall),成為東西柏林分裂的象徵。特別是在1961年至1989年間,圍牆的存在使得這座城門成為一個被封鎖的遺址,無法通行。然而,1989年柏林圍牆倒塌後,勃蘭登堡門重新開放,並迅速成為德國統一的象徵,見證了冷戰結束和德國重歸一體的歷史時刻。

勃蘭登堡門的周邊城市空間也體現了新古典主義的設計理念。城門所在的巴黎廣場(Pariser Platz)是一個典型的對稱式廣場,其四周分布著多座具有新古典主義風格的建築,例如法國大使館和阿德隆酒店(Hotel Adlon)。這些建築與勃蘭登堡門共同構成了一個完整的城市景觀,展現了新古典主義對空間秩序與協調的重視。

作為新古典主義建築的傑作,勃蘭登堡門不僅是一座具有藝術價值的地標性建築,也承載了豐富的歷史與文化意涵。它以其簡潔而莊重的形式語言,成為柏林城市景觀的核心,同時在不同時代的歷史背景下展現了和平、勝利與統一的象徵意義。這座建築是新古典主義建築與城市設計的成功典範,至今仍吸引著來自世界各地的遊客和學者。

6.10 美國傑斐遜總統故居蒙蒂塞洛

蒙蒂塞洛(Monticello)是美國第三任總統托馬斯·傑斐遜(Thomas Jefferson)的私人故居,位於弗吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)附近的一座小山丘上。這座建築是新古典主義在美國的代表作之一,由傑斐遜本人設計並多次改建完成。蒙蒂塞洛不僅是傑斐遜私人生活的見證,也體現了他作為建築師、哲學家和政治家的多重身份,是美國建國早期思想與文化的縮影。

蒙蒂塞洛的設計靈感來自歐洲新古典主義建築,特別是意大利文藝復興建築與古羅馬建築的形式語言。傑斐遜深受義大利建築師安德烈亞·帕拉第奧(Andrea Palladio)的影響,帕拉第奧在其著作《建築四書》(The Four Books of Architecture)中提出了古典建築的比例原則與和諧理念,這些思想對傑斐遜設計蒙蒂塞洛的過程起到了重要作用。傑斐遜曾在法國擔任美國駐法大使,旅居期間他考察了大量歐洲建築,將所見所學融入蒙蒂塞洛的設計中,使其成為歐洲古典風格與美國本土文化的融合典範。

蒙蒂塞洛的核心建築呈現出對稱且平衡的設計。正面以一個宏偉的圓頂作為視覺焦點,圓頂下方是一座設有多立克柱式(Doric Order)柱廊的門廊,這種設計使建築具有古典莊重感與和諧感。圓頂的靈感來自羅馬萬神殿(Pantheon),但傑斐遜對其進行了簡化與縮小處理,以適應住宅的規模。整座建築的正立面由清晰的幾何形態構成,展現了新古典主義追求理性與秩序的特徵。

蒙蒂塞洛的內部空間設計同樣反映了傑斐遜對功能性與美學的結合追求。主樓包含了多個不同功能的房間,每個房間的設計都經過精心考量,例如客廳以雙層挑高的空間結構營造出開闊的視覺效果,牆壁上懸掛著大量藝術作品與地圖,體現了傑斐遜對知識的渴求與文化的熱愛。書房是傑斐遜最常使用的空間之一,其設計充分考慮了光線與通風,配備大量書架與精巧的書桌,反映了傑斐遜作為知識分子和政治家的雙重身份。

蒙蒂塞洛的外部景觀設計與建築本身密不可分,整體規劃體現了傑斐遜對自然的尊重與對美學的追求。建築周圍的花園和果園以幾何對稱的方式佈局,包括花壇、菜園和葡萄園,這些空間不僅為日常生活提供了所需的食物與花卉,也成為一種視覺上的延伸,將建築與自然融為一體。此外,傑斐遜還設計了一條長達千米的環形步道環繞著建築,供遊客欣賞周圍景色。

蒙蒂塞洛的設計還體現了傑斐遜對技術與效率的重視。他在建築中引入了許多當時的新技術,例如採用雙層玻璃窗以改善隔熱與採光效果,設計了隱藏式樓梯與旋轉書架以提升空間的實用性。他甚至還設計了一套多功能的服務通道系統,將廚房、洗衣房等功能空間隱藏於地下一層,既不影響主樓的視覺效果,又方便了日常運作。

蒙蒂塞洛不僅是建築藝術的傑作,也是一座充滿文化與政治意涵的建築。傑斐遜將其視為一種自我表達的媒介,通過建築的形式傳達了他對理性、和諧與自由的信念。同時,蒙蒂塞洛也見證了美國早期的奴隸制歷史,因為這座宅邸的建設與運營依賴大量奴隸的勞動。這種矛盾的存在為蒙蒂塞洛增添了一層複雜性,使其成為理解美國建國時期社會結構與文化價值的重要實物資料。

蒙蒂塞洛於1987年被列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產名錄,是美國第一個入選的文化遺產。作為傑斐遜的私人故居,蒙蒂塞洛不僅是一座新古典主義建築的經典之作,也是一座充滿歷史意義的紀念館,反映了美國建國初期的文化、思想與社會的多重面向。

6.11 卡諾瓦雕塑:丘比特與賽姬

安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)是新古典主義時期最偉大的雕塑家之一,他的作品以其柔美、精緻和高度理想化的風格著稱。《丘比特與賽姬》(Psyche Revived by the Kiss of Cupid)是卡諾瓦於1787年至1793年間完成的代表作之一,這件雕塑不僅展現了新古典主義對古希臘與羅馬藝術的復興,也體現了卡諾瓦在表現人類情感與動態美學上的非凡造詣。這件作品以神話故事為主題,融合了戲劇性與詩意,是新古典主義雕塑藝術的巔峰之作。

《丘比特與賽姬》取材自古羅馬作家阿普列烏斯(Apuleius)的作品《變形記》(The Metamorphoses),其中的愛情故事講述了愛神丘比特與凡人女子賽姬之間的曲折愛情。賽姬因觸犯天條而昏厥,墜入深沉的睡眠,而丘比特深愛她,最終以一吻喚醒了她。卡諾瓦選擇了這個戲劇性與情感豐富的瞬間作為雕塑的主題,捕捉了丘比特俯身親吻賽姬的那一刻,兩人身體彼此纏繞,充滿了柔情與動感。

這件雕塑最突出的特點在於構圖的動態感與平衡感。丘比特單膝跪地,身體微微向前傾斜,雙手溫柔地托住賽姬的頭部,顯示出他對賽姬的深情與憐愛。賽姬則仰躺在地上,身體輕盈地向後彎曲,雙臂高舉,似乎在迎接丘比特的吻。這種姿態的安排充滿了流動性,雕塑的整體構圖呈現出一個優美的螺旋形動勢,視覺上給人一種如夢似幻的感覺,彷彿兩人的情感與身體融為一體,達到一種動靜結合的完美境界。

卡諾瓦對人物解剖結構的掌握以及對大理石材質的處理展現了他的非凡技藝。在這件作品中,賽姬的身體曲線柔美而流暢,皮膚的質感被雕琢得如同真正的人體一般,散發出溫暖與柔和的氣息。丘比特的肌肉線條則充滿力量感與生命力,展現了古典雕塑中對理想化身體的追求。同時,卡諾瓦以精細的雕刻技巧塑造了細膩的細節,例如賽姬的頭髮、翅膀的羽毛和衣褶的起伏,每一處都表現出對自然形態的高度觀察與藝術的理想化詮釋。

《丘比特與賽姬》還以其光影效果而著稱。卡諾瓦巧妙地利用大理石的透明性與表面處理,讓光線在雕塑上滑過時形成豐富的陰影與光澤效果。特別是在人物的臉部、手部和翅膀等部位,光影的變化增強了雕塑的立體感與層次感,使觀者能感受到角色之間的情感聯繫與戲劇氛圍。

在情感表達方面,這件雕塑極具戲劇性與詩意。丘比特的面容溫柔而專注,賽姬則表現出一種微妙的甦醒狀態,眼神中流露出迷茫與喜悅的交融。兩人面部的表情以及肢體的動作傳遞了一種深刻的愛與聯繫,超越了語言的限制,直接觸動觀者的內心。這種情感的表達方式使得《丘比特與賽姬》成為新古典主義時期雕塑中極為感性且具感染力的作品。

這件作品的基座同樣具有重要的藝術價值,基座上裝飾有精緻的浮雕,描繪了其他相關的神話場景,為整件作品增添了敘事性與文化深度。同時,基座的設計也巧妙地支持了雕塑的動態構圖,為整體提供了穩定的基礎,並進一步強調了雕塑的視覺流動性。

《丘比特與賽姬》在新古典主義藝術史上具有重要地位,不僅因其技術與美學的成就,也因為它體現了新古典主義的核心理念,即對古典藝術的崇敬與對理性與情感的平衡追求。卡諾瓦通過這件作品,不僅復興了古希臘與羅馬雕塑的形式美學,還賦予其更為豐富的情感內涵,使之成為人類愛與生命力的永恆象徵。

這件雕塑目前收藏於法國巴黎盧浮宮(Louvre Museum),吸引了無數觀眾駐足欣賞。無論是其藝術技術的卓越表現,還是其蘊含的人文精神,《丘比特與賽姬》都成為新古典主義藝術中不朽的經典之一,也是卡諾瓦藝術生涯的巔峰之作。

6.12 貝特爾·托瓦爾森雕塑:傑森取得金羊毛

貝特爾·托瓦爾森(Bertel Thorvaldsen)是19世紀新古典主義雕塑的傑出代表之一,他的作品以對古典美學的忠實呈現與藝術技術的卓越而聞名。《傑森取得金羊毛》(Jason and the Golden Fleece)是托瓦爾森於1803年至1808年間創作的一件經典雕塑作品,這件作品奠定了他作為新古典主義領軍人物的地位,也為後世提供了一個理想化的英雄形象。

這件雕塑取材於希臘神話中著名的傑森(Jason)與金羊毛的故事。根據傳說,傑森受命取得懸掛在科爾基斯(Colchis)神聖樹林中的金羊毛,以此證明自己是合法的王位繼承人。他經歷了重重冒險,最終在女巫美狄亞(Medea)的幫助下成功取得金羊毛。《傑森取得金羊毛》刻畫的是傑森手持金羊毛的經典瞬間,他以堅毅而冷靜的姿態站立,展現出古典英雄的典範形象。

這件雕塑的構圖極為簡潔,充滿了力量與和諧。傑森以站立的姿勢出現,他的身體微微向左傾斜,右手高舉金羊毛,左手持盾,盾牌靠在地面上,形成穩定的三角構圖。這種穩重的構圖方式強調了傑森作為英雄的莊嚴與穩健。雕塑中的每一個細節都經過精心設計,例如傑森的肌肉線條流暢有力,突出了他作為戰士的力量感;他的頭部稍稍低垂,目光集中而堅定,表現出一種內斂的英雄氣質,這是托瓦爾森對古典英雄形象的理想化詮釋。

托瓦爾森對細節的處理體現了新古典主義對古典美學的繼承與發展。在這件作品中,傑森的身體比例完美,充分展現了古希臘雕塑中對人體解剖學的高度理解。他的肌膚被雕刻得如同真實的人體一般,表現出大理石的光滑與柔軟,特別是手臂與腿部的肌肉刻畫極具張力,展現了力量與美感的結合。金羊毛則以細緻的毛髮紋理雕刻而成,每一根毛髮的弧度與陰影處理都顯示了托瓦爾森的高超技藝。這種對材質與細節的敏感處理,使雕塑在視覺上呈現出極高的真實感與藝術感染力。

在情感表達方面,《傑森取得金羊毛》並未以戲劇化的動作或誇張的表情取勝,而是通過內斂的姿態與細膩的面部表情展現出英雄的內心世界。傑森的表情沉穩而自信,暗示著他經歷了種種挑戰後的成熟與堅毅。他的姿態簡潔而具有象徵性,右手高舉金羊毛的動作象徵了勝利與榮耀,左手持盾則寓意著勇氣與保護,兩者結合在一起,構成了古典英雄的完美形象。

《傑森取得金羊毛》的整體造型明顯受到古希臘與羅馬雕塑的影響,例如波利克利特(Polykleitos)的《持矛者》(Doryphoros)與阿波羅雕像的經典姿態。在這件作品中,托瓦爾森延續了古典雕塑的理性與對稱美學,同時賦予人物以高度的心理深度,使之超越了單純的形式美學,成為對英雄主義與人性光輝的禮讚。

這件雕塑的歷史背景也值得一提。《傑森取得金羊毛》是托瓦爾森在羅馬創作的第一件大型雕塑,它奠定了他在歐洲藝術界的聲望。當時,拿破崙的弟弟呂西安·波拿巴(Lucien Bonaparte)對這件作品贊賞有加,並將其收藏,這一舉動進一步鞏固了托瓦爾森作為新古典主義代表人物的地位。該雕塑不僅在當時的藝術圈內引發了廣泛的討論,也成為19世紀歐洲雕塑藝術的標杆。

《傑森取得金羊毛》體現了新古典主義雕塑對古典藝術的復興與創新。托瓦爾森通過這件作品展現了對英雄主義的崇敬,並在形式上融合了古典美學的和諧與啟蒙時代的理性精神。這件作品不僅是托瓦爾森藝術成就的代表,也是新古典主義藝術價值的集中體現。它完美地結合了技術、情感與象徵意義,使其成為雕塑史上一個經久不衰的經典範例,至今仍吸引著無數觀者欣賞與研究。

6.13 芭蕾舞劇管弦樂曲-春之祭

《春之祭》(The Rite of Spring)是俄羅斯作曲家伊戈爾·史特拉溫斯基(Igor Stravinsky)於1913年創作的一部芭蕾舞劇管弦樂曲,也是20世紀音樂史上最具影響力的作品之一。這部作品以其創新的音樂語言、強烈的節奏與革命性的編曲手法,徹底改變了傳統古典音樂的格局,並對現代音樂和舞蹈藝術產生了深遠影響。《春之祭》的首演引發了極大的爭議,但隨著時間的推移,它逐漸被視為現代主義音樂的里程碑。

《春之祭》的主題圍繞著史前部落儀式,描繪一群原始人為迎接春天的來臨進行祭祀的場景,其中包括選出一位少女並將其作為祭品,透過舞蹈獻給春神,以祈求豐收的到來。這個題材來自俄羅斯畫家與民族學者尼古拉·魯裡赫(Nikolai Roerich)的建議,他不僅提供了劇本構想,還參與了舞台設計。史特拉溫斯基通過音樂語言生動地刻畫了這種原始而神秘的祭祀氛圍,作品充滿了象徵原始生命力的野性與力量。

《春之祭》的音樂結構分為兩個部分,分別是「大地的崇拜」(The Adoration of the Earth)和「獻祭」(The Sacrifice)。第一部分以春天甦醒為主題,充滿了自然界萌發的力量,音樂描寫了草木復蘇、鳥類飛舞與部落聚集的場景。第二部分則集中於祭祀儀式,伴隨著節奏的逐漸加快,音樂達到高潮,最終以少女獻祭的舞蹈結束,音樂的緊張與壓迫感達到了極致。

這部作品的音樂語言極為創新,挑戰了傳統的和聲與節奏規範。在和聲方面,史特拉溫斯基大量使用了不協和音程,並將多個調性同時並置,形成所謂的「多調性」(Polytonality)。例如,開篇的著名巴松管獨奏以不尋常的高音域演奏出一個來自立陶宛民歌的旋律,其奇異的音色與旋律頓時吸引了聽眾的注意,並為整部作品奠定了原始與神秘的基調。在節奏方面,史特拉溫斯基大量運用了複雜的節奏變化與重音偏移,形成了斷裂而動感十足的音樂效果。例如,在第一部分的「部落之舞」(Dance of the Adolescents)中,持續的八分音符節奏伴隨著不斷變化的重音位置,營造出一種不安與狂熱的情緒。

管弦樂的使用同樣是《春之祭》的亮點之一。史特拉溫斯基對樂器的運用突破了傳統管弦樂的編制與音色邏輯,創造出一種全新的聲響世界。例如,他使用大編制的管弦樂團,將不同聲部的樂器分配到極端的音域,並強調打擊樂的角色,使整體音樂充滿原始而狂放的能量。此外,他在編曲中加入了大量不常見的演奏技法,例如以弓背敲擊琴弦、吹奏樂器的特殊音效等,進一步增強了音樂的戲劇性與視覺性。

《春之祭》的首演於1913年5月29日在巴黎香榭麗舍劇院(Théâtre des Champs-Élysées)舉行,由俄羅斯芭蕾舞團(Ballets Russes)演出,舞蹈由瓦茲拉夫·尼金斯基(Vaslav Nijinsky)編排。然而,首演當晚引發了劇烈的反響。由於作品的音樂與舞蹈風格過於前衛,完全打破了當時觀眾對芭蕾的傳統印象,劇院內甚至爆發了激烈的抗議與騷亂。舞蹈的動作粗獷而非典雅,與以往芭蕾舞的優雅風格形成鮮明對比,而音樂的不協和音與複雜節奏更是令許多聽眾難以接受。儘管如此,這場爭議性演出為《春之祭》贏得了極大的關注,並促使後世音樂家與舞蹈家重新審視這部作品的藝術價值。