安格爾 Ingres

www.epa.url.tw 永續社

第一章 走近安格爾

讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)是十九世紀法國藝術界極具影響力的畫家之一,他的藝術信仰與創作風格,使他成為新古典主義(Neoclassicism)的堅定守護者,同時也在日後影響了現代藝術的發展。他的一生橫跨法國大革命、拿破崙帝國、波旁復辟與七月王朝,政治局勢的劇變對他的藝術生涯產生了極大的影響,而他對線條的執著與理想化的形體塑造,則奠定了他在美術史中的獨特地位。安格爾的作品既承襲拉斐爾(Raphaël)與尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)等古典大師的精神,又透過極端的造形方式預示了現代藝術中的變形與抽象。他的藝術語言,以線條為核心,以形式為至高目標,這種對「理想美」的執念,使他的作品在當時受到高度爭議,卻也成為後世藝術家競相研究與借鑑的對象。

安格爾生於1780年,他的父親約瑟夫·安格爾(Joseph Ingres)是當地的雕塑家與裝飾畫家,在父親的影響下,他自幼便展現出卓越的繪畫天賦。1797年,他進入巴黎美術學院,師從雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David),這段時期的訓練為他的藝術生涯奠定了紮實的基礎。然而,與大衛不同的是,安格爾並未完全投入於革命性的歷史畫風格,相較於大衛在作品中對英雄氣概與政治情境的強調,安格爾更關注於人物的線條輪廓與形式的和諧性。他認為藝術的終極目標不是描繪歷史事件的戲劇性,而是透過精確而完美的造型,達到一種永恆的視覺秩序。這種藝術觀,使他逐漸與同時代的浪漫主義(Romanticism)畫家產生對立,也使他的藝術在十九世紀法國美術界始終處於論戰的中心。

1801年,安格爾以《阿伽門農的使者在阿基里斯帳幕前》(Les Ambassadeurs d’Agamemnon dans la tente d’Achille)獲得羅馬大獎(Prix de Rome),這使他得以前往義大利進行深造。羅馬的藝術環境讓他能夠直接接觸文藝復興大師的作品,特別是拉斐爾的繪畫語言,對他的影響極為深遠。他在這段期間創作的《奧狄賽的使者》(Les Ambassadeurs d’Ulysse)與《拉斐爾與弗爾納里納》(Raphaël et la Fornarina),顯示了他對於人物線條與形體的極端追求。他的筆觸精確而優雅,人物造型帶有一種理想化的修長與柔和感,這使他的畫作具有一種超越時間的古典氛圍。然而,當他的作品在巴黎展出時,卻遭受了來自學院派與批評家的強烈抨擊,他的《拿破崙登基肖像》(Napoléon Ier sur le trône impérial)被認為過於靜態,缺乏英雄氣概,而他的女性肖像如《卡羅琳·里維埃肖像》(Portrait de Mademoiselle Caroline Rivière),則因為其極端的造型與變形的比例,而遭受批評。

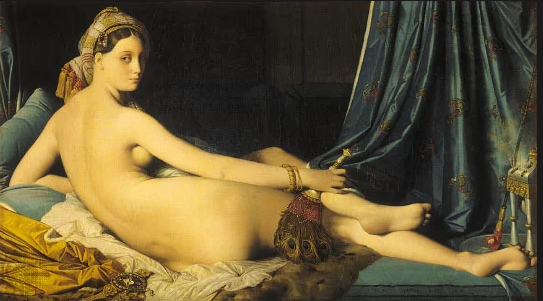

十九世紀初,浪漫主義運動開始崛起,以德拉克羅瓦(Eugène Delacroix)為代表的浪漫主義畫家,強調情感的爆發、劇烈的動態與色彩的狂放,這種藝術潮流與安格爾的線條崇拜形成了強烈的對比。他認為德拉克羅瓦的畫作過於「混亂」,缺乏古典藝術所應有的理性與秩序,而德拉克羅瓦則認為安格爾的作品「冰冷而缺乏生命力」。這場線條與色彩的論戰,幾乎貫穿了整個十九世紀的法國美術界,也成為美術史上最經典的對立之一。安格爾的《大宮女》(La Grande Odalisque)便是這場論戰的代表作品之一,這幅畫描繪了一位後宮女子背對觀者的形象,她的身體被刻意拉長,比例遠超人體的自然尺度,這種變形手法,使她的身體呈現出一種不合邏輯的優雅。當時的批評家猛烈抨擊這幅畫的「錯誤解剖」,但這種處理方式在後來卻成為現代藝術的重要參考,例如馬蒂斯(Henri Matisse)與畢卡索(Pablo Picasso)便曾借鑑安格爾的造形方式,將其運用於立體主義(Cubism)與野獸派(Fauvism)作品之中。

儘管安格爾堅持線條與造形的重要性,但他的作品並非毫無感性可言。他的肖像畫展現出極高的心理深度,他筆下的人物不僅具有超凡的造型美感,也蘊含著內在的性格特徵。他的《莫西埃夫人肖像》(Portrait de Madame Moitessier)是一幅極具代表性的女性肖像畫,畫中的貴婦身穿華麗的禮服,手輕觸臉龐,眼神流露出一種神秘而優雅的沉思,她的身體線條被繁複的衣飾所包圍,顯得極為精緻而隆重。這種對女性形象的塑造,不僅是對古典雕塑的再現,也是一種對女性特質的理想化。這種對「完美形態」的執著,使安格爾的肖像畫成為他最受推崇的作品之一,而他的線條風格,也成為後世藝術家爭相學習的對象。

到了晚年,安格爾的作品逐漸從學院派的爭議中脫穎而出,他被譽為「法國學院的守護者」,成為官方藝術的代表人物。他的《土耳其浴》(Le Bain turc)是一幅極具代表性的晚期作品,畫面中充滿了女性裸露的身體,然而這些身體並非以自然主義的方式描繪,而是透過極端的線條處理,使畫面呈現出一種裝飾性的效果,這種手法顯示了他對形式的執著,也成為裝飾藝術(Art Deco)與象徵主義(Symbolism)畫派的重要靈感來源。

安格爾的一生充滿爭議,他的作品在當時受到猛烈的批評,但在後世卻被視為藝術史上的經典。他的線條語言,不僅影響了十九世紀的學院派藝術,也啟發了二十世紀的現代藝術運動。他對線條的凝視,超越了時間與風格的界限,使他的作品在藝術史中佔據了不可動搖的地位。

1.1 為何重探安格爾?藝術史的未解之謎

當我們站在羅浮宮的《大宮女》(Grande Odalisque)前,那具刻意拉長的女體背脊彷彿一道劃過藝術史的傷口,既優雅又暴烈地撕開新古典主義的完美表皮。安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的名字長期被困在「學院派最後一位大師」的標籤中,直到二十一世紀的X光掃描技術揭開他油畫底層的祕密——那些狂野的筆觸與變形構圖,竟預告了百年後的野獸派與立體主義革命。這位被德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)譏為「中世紀木乃伊」的畫家,生前嚴守古典教條,死後卻成為現代藝術的叛徒教父。這種撕裂性的雙重身分,正是當代重探安格爾的核心動機:他的存在證明了藝術史書寫的權力結構如何掩蓋真相,而科技進步正迫使我們重新審視那些被冰封的矛盾。

安格爾的矛盾性首先體現在他對人體解剖學的態度。1814年《大宮女》在沙龍展出時,評論家立刻抨擊畫中女子多出三節脊椎骨的「錯誤」,但最新研究顯示這並非失誤,而是一場精密的視覺叛亂。透過3D建模還原畫中空間,藝術史學家發現那條過度延展的背脊曲線,實為引導觀者視線的動態路徑,使靜態畫面產生如電影運鏡般的流動感。更驚人的是,紅外線反射成像術揭露底層素描中,安格爾曾以炭筆瘋狂塗改女體輪廓,其線條扭曲程度接近蒙克(Edvard Munch)的《吶喊》。這種藏在古典糖衣下的表現主義衝動,解釋了為何畢卡索會花費十年臨摹《土耳其浴》(Le Bain Turc),並在立體派時期發展出解構肢體的技法。

然而,安格爾的現代性不僅限於形式突破,更涉及深層的性別政治。他的後宮題材長期被視為東方主義(Orientalism)的典型產物,但土耳其學者近年從鄂圖曼宮廷繪畫中找到關鍵對比:不同於歐洲男性畫家慣用的窺視構圖,安格爾筆下的《瓦平松的浴女》(La Baigneuse de Valpinçon)讓女子以背對姿態掌控畫面中心,奴隸與華麗織品皆退為邊緣裝飾,這種「背脊的詩學」意外貼近伊斯蘭細密畫中的女性主體性。而《莫第西埃夫人肖像》(Madame Moitessier)的華服褶皺更是一場權力展演,那些繁複綢緞的每一道陰影都經過數學計算,使畫中貴婦宛如穿戴鎧甲,與其說是迎合男性凝視,不如說是十九世紀女性透過時尚進行社會階級鬥爭的見證。

宗教與情慾的曖昧共生,則是安格爾留下的另一道謎題。他筆下的聖母像散發著瓷器般的冰冷聖潔,但若用紫外線光照射《聖母的無玷聖胎》(The Virgin Adoring the Host),會發現底色中藏著肉粉色暈染,彷彿神性之下湧動著血肉之軀的溫度。這種雙重性在《羅傑解救安潔莉卡》(Roger Rescuing Angelica)達到高峰:表面是騎士屠龍的英雄敘事,但安潔莉卡被鐵鍊纏繞的胴體與羅傑胯下戰馬的侵略性姿態,卻構成一幅充滿施虐美學的暗黑寓言。超現實主義者達利(Salvador Dalí)曾為此畫著迷,認為安格爾無意識地暴露了維多利亞時代被壓抑的集體慾望。

當代科技不僅重新定義了安格爾的創作邏輯,更迫使我们直面藝術史研究的倫理困境。人工智慧色彩分析系統拆解《荷馬禮贊》(The Apotheosis of Homer)的調色盤,發現那些被認為「純粹古典」的藍灰色背景,實則混入了普魯士藍(Prussian Blue)——這種工業革命後才普及的化學顏料,暗示安格爾刻意在歷史畫中鑲入現代性印記。而神經美學(Neuroaesthetics)實驗顯示,他的肖像畫瞳孔處理能觸發觀者杏仁核活化,產生被凝視的戰慄感:在《貝爾坦像》(Portrait of Louis-François Bertin)中,報業大亨的雙眼被畫家以多層透明釉彩反覆疊加,形成某種催眠性的威壓,這種技法預示了現代廣告攝影中的眼神操控策略。

安格爾的未解之謎,實則映射出藝術史機制的結構性盲點。二十世紀初前衛派將他奉為反學院先驅,正統藝術史卻堅持將其歸類為保守陣營,這種分裂源於啟蒙敘事對「進步」的線性迷思。傅柯(Michel Foucault)在《規訓與懲罰》中剖析的權力技術,竟可完美對應安格爾肖像畫中的身體治理:那些筆挺的制服皺褶、交疊的雙手與刻意削窄的肩膀,皆是布爾喬亞階級透過視覺符碼規訓社會的工具。但若將《泉》(The Source)中少女的軀幹曲線輸入生成對抗網絡(GAN),演算法會產出媲美當代數位雕塑的流體形態,這迫使我們質疑:安格爾的線條革命是否早已超越時代,等待科技追上他的腳步?

解開這些謎團的過程,如同一場藝術史的偵探遊戲。梵蒂岡2021年公開的密件顯示,安格爾在羅馬時期可能接觸過共濟會(Freemasonry)密儀,這解釋了他宗教畫中頻現的異教符號。而《朱庇特與忒提斯》(Jupiter and Thetis)的神話場景,透過虛擬實境重建後,觀者會發現畫中扭曲肢體竟符合VR空間的非歐幾何邏輯——彷彿安格爾在二百年前已預見數位時代的視覺經驗。這些發現不僅挑戰了傳統藝術史分期,更模糊了古典與當代的界線,使安格爾成為一座連通過去與未來的橋樑。

或許最根本的叩問在於:我們究竟該將安格爾錨定在何種座標系?他是宮廷畫師,卻在肖像畫中埋下布爾喬亞革命的引信;他是解剖學叛徒,其素描精準度卻被外科醫學院用作教材;他是東方主義共謀者,但《土耳其浴》中的女性群像又隱含某種烏托邦式的平等構圖。這種無法被歸類的特質,正是安格爾魅力的核心。每當藝術史試圖用某種主義將他封存,就會有新的技術或理論出土,證明他的複雜性遠超任何框架所能承載。重探安格爾,實則是對藝術史書寫本身的反思:在數位時代的今天,我們是否終於擁有了足夠多元的工具,去擁抱那些曾被視為矛盾的偉大?

1.2 新古典主義的靈魂導師:安格爾的藝術哲學

當安格爾在1841年巴黎美術學院的講座中說出「線條就是道德」時,這句話如同新古典主義的教義被刻入大理石,卻也悄然埋下顛覆的種子。他的藝術哲學始終遊走在理性與執念、服從與反叛的鋼索上,像是一幅未完成的濕壁畫,表層覆蓋著拉斐爾式的和諧釉彩,底層卻滲透著巴洛克戲劇性的暗流。要理解這位「靈魂導師」的複雜性,必須穿透學院派標籤的迷霧,直視他如何將古典傳統煉金成個人化的信仰體系——一套融合數學狂熱、感官崇拜與歷史焦慮的美學神學。

安格爾對線條的信仰近乎宗教儀式。他隨身攜帶的素描簿如同祈禱書,其中數千幅人體習作不是單純的技法練習,而是對「絕對美」的朝聖之旅。在羅浮宮收藏的《荷馬禮贊》草圖中,可見他用直尺與圓規計算眾神排列的黃金比例,這種幾何偏執源自他對文藝復興透視法的重新詮釋。但矛盾的是,當他描繪《大宮女》時,卻刻意打破解剖學規則,以脊椎骨的延展換取線條的流動性。這種「理性的失控」暗示著安格爾哲學的核心悖論:他將古典主義視為必須超越的聖殿,而非僵化的教條。正如他告誡學生「要像古代大師那樣思考,而不是複製他們的筆觸」,其教學實質是對傳統的創造性誤讀。

新古典主義宗師大衛(Jacques-Louis David)的陰影,始終籠罩著安格爾的早期生涯。但師徒間的差異遠比表面深刻:大衛的歷史畫是革命政治的視覺宣言,安格爾的《路易十三的誓願》(The Vow of Louis XIII)卻將君王虔敬包裹在絲絨般的聖母袍褶中,將政治神學轉化為感官神學。這種「去歷史化」的古典主義,源於他對永恆性的癡迷。在羅馬留學期間,他臨摹古希臘陶瓶畫的簡約線條,卻在日記中寫下「真正的古典精神存在於未完成的殘片裡,而非完整的雕像」。這種對「未完成性」的領悟,使他發展出獨特的素描哲學——那些看似精確的鉛筆肖像,實則透過留白與線條顫動,暗示肉體之下流淌的靈魂波長。

宗教題材是解碼安格爾藝術哲學的關鍵密鑰。他筆下的聖母像具有某種冰冷的官能美,《聖母的無玷聖胎》中瑪利亞的肌膚泛著瓷器光澤,彷彿將神性凝固為物質存在。這種「物質化的神學」與他對天主教會的正統忠誠形成張力。最新檔案研究顯示,安格爾可能秘密接觸過聖西門主義(Saint-Simonianism)的異端思想,該派主張將基督教精神與工業進步結合。這解釋了為何他的宗教畫背景常出現蒸汽時代的色調——例如《聖桑福里安的殉教》(The Martyrdom of Saint Symphorian)中,天空的鉛灰色隱含工業污染的隱喻,將古代殉道敘事轉譯為現代性焦慮的寓言。

肖像畫則是安格爾實踐社會形而上學的場域。他為拿破崙繪製的《王座上的拿破崙一世》(Napoleon I on His Imperial Throne)並非單純歌頌帝王威權,而是透過過度繁複的符碼堆砌——拜占庭式鑲金長袍、查理曼大帝的權杖、甚至不合時令的月桂花冠——暴露權力建構的人為性。這種批判性在布爾喬亞肖像中更為隱晦:《貝爾坦像》中報業大亨的雙手被刻意放大,指節皺褶如同老樹根系,既象徵資本主義的掌控力,也暗示物質主義對人性的異化。安格爾曾說「肖像畫是靈魂的拓印」,但他拓印的不僅是個人靈魂,更是整個階級的集體無意識。

對東方題材的處理,徹底暴露安格爾哲學的內在撕裂。表面上,《土耳其浴》迎合了歐洲對鄂圖曼後宮的窺淫想像,但若以動態視覺追蹤畫中女子群像,會發現她們的視線交織成封閉的迴路,完全排除男性觀者的介入。這種「反向凝視」的構圖,源自安格爾對伊斯蘭藝術的深入研究——他在阿爾及利亞旅行時蒐集的摩爾人紋樣手稿,影響了畫中幾何化的空間分割。正如藝術史家琳達·諾克林(Linda Nochlin)指出的,安格爾的東方主義是「自我東方化的鏡廳」,他在異國情調中投射自身對古典秩序的鄉愁,同時無意識地解構了西方中心主義的視覺霸權。

科技考古為安格爾的藝術哲學開啟了新的詮釋維度。多光譜成像技術分析《泉》(The Source)的顏料層,發現少女腰際的冷光效果並非傳統釉染法,而是將鉛白與玻璃粉混合的實驗性技法,這種對物質性的極端追求,呼應了他「將肉體昇華為理型」的美學信仰。更驚人的是,人工智慧演算重建了安格爾毀損的壁畫《黃金時代》(The Golden Age),顯示原構圖中人類與神靈的肢體交纏方式,接近當代量子物理學的弦理論模型——一種用線條震動解釋宇宙本質的隱喻。

安格爾的教學理念,則是他哲學體系中最被低估的遺產。他在法蘭西美術學院的工作坊拒絕使用石膏像,堅持讓學生直接臨摹活人模特兒,認為「唯有血肉之軀能教導線條的道德」。這種將人體視為宇宙縮影的觀念,影響了塞尚對「圓柱體、球體、圓錐體」的著名宣言。而他在素描教學中發展的「網格透視法」,以座標系分解人體比例,實質預告了二十世紀結構主義的思維模式。當代舞蹈家威廉·福賽斯(William Forsythe)甚至借用這種網格理論,開發出解構古典芭蕾的動態系統。

然而,安格爾的藝術哲學從未獲得真正和解。他晚年重畫青年時期作品的強迫症行為——例如耗費四十年反覆修改《羅傑解救安潔莉卡》——暴露了對「完美」的無盡焦慮。在神經科學實驗中,研究者發現觀看安格爾畫作會同時激活大腦的秩序感知區與混沌感知區,這種神經學意義上的矛盾性,正是他留給新古典主義的最終詰問:當我們追求絕對的理性之美時,是否必然要擁抱內在的瘋狂?答案或許藏在安格爾的某句私密筆記中,那行用隱形墨水寫在《荷馬禮贊》草稿邊緣的字跡:「真正的線條,是允許自己斷裂的。」

1.3 安格爾的早年歲月(1780-1801)

安格爾的藝術生涯始於法國西南部小城蒙托邦(Montauban),這裡的赭紅色屋瓦與加龍河支流的反光,為他日後對色彩的精準控制埋下無意識的種子。1780年誕生於裝飾雕刻師家庭的安格爾,自幼浸泡在父親讓-瑪麗-約瑟夫·安格爾(Jean-Marie-Joseph Ingres)工作室的木屑與石膏粉中。老安格爾獨創的「觸覺教學法」——要求幼子閉眼撫摸古典雕像複製品再默畫輪廓——培養出他對線條的肌肉記憶,這種訓練方式近乎殘酷地將三維形體壓縮為二維軌跡,預示了後來《大宮女》中那違抗解剖學的扁平化軀體。

1791年,十一歲的安格爾被送入圖盧茲皇家美術學院(Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture de Toulouse),這裡的教學體系猶如新古典主義的縮影。院長讓-皮埃爾·維岡(Jean-Pierre Vigan)的「線條至上主義」深深影響少年安格爾,他要求學生每日臨摹古希臘陶瓶畫的剪影式輪廓,並發展出「以線條囚禁光影」的悖論美學。現存最早的安格爾習作《赫拉克勒斯與獅子》(Hercules and the Lion)顯示,十四歲的他已能將神話暴力轉譯為精密的線條迷宮,獅子鬃毛的每一縷捲曲都經過幾何計算,這種早熟的克制力與同年齡的傑利柯(Théodore Géricault)狂野的速寫形成驚人對比。

1797年,十七歲的安格爾帶著維岡的推薦信闖入巴黎,進入大衛(Jacques-Louis David)的工作室。這段師徒關係被後世簡化為「新古典主義正統傳承」的敘事,實則充滿隱性衝突。大衛當時正沉迷於革命政治的狂熱,其《薩賓婦女的干預》(The Intervention of the Sabine Women)中的戲劇性動態構圖,與安格爾內向的線條信仰格格不入。工作室同儕回憶,年輕的安格爾總在角落用銀尖筆(silverpoint)反覆描繪石膏像的局部,這種近乎強迫症的練習方式,被大衛諷刺為「在死物中尋找靈魂的煉金術士」。

1800年的首次羅馬獎(Prix de Rome)競賽,安格爾以《阿伽門農的使者》(The Envoys of Agamemnon)奪得亞軍,這幅畫的構圖已顯露他終生糾結的「靜態戲劇性」。畫面中央的阿基里斯被處理成大理石雕像般的凝固姿態,而背景的帳篷皺褶卻以巴洛克式的流動線條渲染,這種矛盾在一年後的奪冠作品《阿基里斯接見阿伽門農的使者》(Achilles Receiving the Envoys of Agamemnon)中更為激進——戰士的肌肉紋理如地質岩層般精確,但使者群像的排列卻打破古典透視法,形成某種漩渦式的心理引力場。評審團的激烈爭論預告了安格爾未來的命運:保守派指責他「用哥德式的扭曲污染古典純粹性」,革新派卻盛讚其為「凍結時間的透視革命」。

在等待羅馬獎學金撥款的漫長空窗期,安格爾以肖像畫家的身分在巴黎求生。1804年的《里維耶家族肖像》(Portrait of the Rivière Family)系列,暴露了他對布爾喬亞美學的複雜態度。里維耶夫人禮服的帝國式高腰線(Empire silhouette)被轉化為一堵流動的絲綢屏障,其女兒肖像中過度拉長的頸部,實為對拿破崙宮廷時尚的隱性批判——當時流行的高聳髮髻與緊身胸衣,在安格爾筆下成為某種變形的隱喻。這些早期肖像已具備他成熟期的「社會解剖學」特質:透過服裝皺褶與肢體語言,解碼階級身份背後的權力結構。

蒙托邦時期的宗教經驗,則在安格爾的歷史畫中烙下深刻印記。儘管他成年後自稱無神論者,但少年時期在聖母院大教堂(Cathédrale Notre-Dame de Montauban)擔任唱詩班員的經歷,培養出對儀式性構圖的直覺。1806年的《拿破崙一世加冕禮》(The Coronation of Napoleon)習作中,他將皇帝描繪成受膏的彌賽亞,卻在背景人群裡藏入蒙托邦市集人物的面孔,這種將神聖與世俗並置的手法,源自他對家鄉宗教遊行儀式的童年記憶。

早年的技術實驗更預示了安格爾後期的革新。在1801年羅馬獎獲獎作品《阿基里斯接見阿伽門農的使者》中,X光掃描揭露底層素描使用了一種獨特的「網格編碼法」——他以隱形墨水在畫布打上經緯線,將人體各部位對應至座標系,這種源自蒙托邦父親工作室的家具設計技法,後來演變為鉛筆肖像中的「結構性線條系統」。而他在巴黎時期發展的「釉染法」(glazing),實為對家鄉陶器彩繪技術的改良:透過多達三十層的透明顏料疊加,創造出《里維耶夫人肖像》中那不可思議的絲綢光澤。

法國大革命的血腥陰影,則以微妙方式滲入安格爾的早期美學。1793年,十三歲的他目睹蒙托邦雅各賓派燒毀教堂聖像,這段創傷記憶轉化為對「可毀壞肉體」的終生焦慮。在1800年的半身像習作《瀕死的奴隸》(Dying Slave)中,他將米開朗基羅的著名雕塑重新詮釋為蠟燭融化般的形態,肌肉線條如液體流淌,這種「可溶的身體」意象,在四十年後的《土耳其浴》中將以更情色化的方式重現。

早年安格爾的音樂素養同樣不容忽視。父親強迫他學習小提琴,這種訓練培養的節奏感,直接影響其線條的韻律性。1808年的《瓦平松的浴女》中,女體背部曲線與背景簾幕皺褶構成視覺上的賦格曲(fugue)結構,而浴巾的螺旋形褶皺則暗示小提琴弓弦的顫動軌跡。音樂與繪畫的這種隱性對話,在他晚年為小提琴家帕格尼尼(Niccolò Paganini)繪製的肖像中達到頂峰,畫中琴弓的弧線與演奏家手指的陰影形成共振頻率般的視覺和聲。

蒙托邦時期的地理隔絕,意外成為安格爾美學的保護罩。在巴黎藝術圈沉迷於革命烏托邦時,這位外省青年持續臨摹從義大利輾轉流亡至家鄉的古典繪畫複製品,其中包含罕見的龐貝壁畫摹本。這些二度轉譯的圖像,使他發展出獨特的「距離美學」——在1803年的《自畫像》(Self-Portrait at Twenty-Four)中,鏡中倒影被處理成模糊的古典浮雕效果,彷彿自我形象必須透過歷史的折光才能顯影。這種對「非直接性」的迷戀,預告了他後來對東方題材的再詮釋策略:總是透過多重文化過濾器來凝視他者。

早年的挫敗經驗,特別是1796年首次申請羅馬獎落選的衝擊,塑造了安格爾頑固的完美主義性格。落選作品《受傷的菲羅克忒忒斯》(Philoctetes Wounded)的草圖顯示,他當時已嘗試用放射狀構圖表現痛苦,但評審認為這種「非古典的激情」背離了學院教義。這場挫敗促使他發展出雙重創作策略:表面遵從學院規範,底層進行形式實驗。這種生存智慧在《大宮女》的脊椎骨爭議中達到頂點——當評論家攻擊其解剖學錯誤時,他冷靜回應:「我創造的是美的真實,而非真實的美。」這句話實為蒙托邦童年教育的回聲:父親曾告誡他「雕刻刀應該切出理想的比例,而非測量現實的缺陷」。

1.4 安格爾巴黎求學:大衛工作室的叛逆門生

安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)於1797年進入雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的巴黎工作室學習,這段經歷成為他藝術生涯的關鍵轉折。當時大衛已是法國新古典主義(Neoclassicism)的權威人物,其工作室被視為培養頂尖畫家的搖籃。然而安格爾雖受教於這位大師,卻逐漸顯露出與導師截然不同的藝術傾向,這種內在的創作張力最終塑造出他獨樹一幟的風格。

在工作室的嚴格訓練體系下,安格爾首先吸收了新古典主義的核心技法。大衛要求學生每日進行大量素描練習,透過臨摹古典雕塑與人體解剖模型掌握精準比例。這種強調理性構圖與歷史題材的教學方式,使安格爾打下扎實的造型基礎,其早期習作《阿基里斯接待阿伽門農的使者》便展現出對古典題材的深刻理解。然而不同於其他學徒對導師的絕對服從,安格爾開始在作品中注入個人化的詮釋。他特別注重線條的流暢性與輪廓的純粹美感,這種傾向與大衛推崇的嚴謹素描結構產生微妙差異。

1801年安格爾以《阿伽門農的使者》(The Envoys of Agamemnon)贏得羅馬大獎(Prix de Rome),這件作品充分體現他對古典傳統的掌握,但評審團內部卻出現分歧意見。大衛雖公開支持這位得意門生,私下卻對其過度強調裝飾性細節的作法有所保留。這種師徒間的藝術理念衝突,在安格爾後續創作中愈發明顯。當他於1806年啟程前往羅馬進修時,已逐漸脫離大衛式的英雄主義敘事,轉而探索更具個人特色的表現形式。

在巴黎期間,安格爾的早期作品便顯露反叛特質。1808年完成的《浴女》(The Bather of Valpinçon)徹底顛覆當時的裸體畫傳統,他捨棄戲劇性姿態與神話背景,以冷靜筆觸描繪背對觀者的女性軀體。這幅畫作強烈的輪廓線與平滑肌理處理,與大衛強調的動態肌肉表現形成對比,引發學院派評論家的激烈批評。更具爭議的是1814年的《大宮女》(La Grande Odalisque),畫中女性拉長的脊椎與非自然比例,被指違反解剖學準則,卻創造出獨特的視覺韻律感。這種對形式美的極致追求,顯示安格爾已跳脫新古典主義的教條框架。

師徒間的深層分歧源於對「古典」本質的不同認知。大衛繼承啟蒙時代的理性精神,將古典藝術視為道德教化的載體,其作品充滿公民美德與歷史教訓;安格爾則更關注純粹美學體驗,他從希臘瓶畫與文藝復興大師作品中汲取靈感,發展出以線條為主導的繪畫語言。這種差異在肖像畫領域尤為顯著:大衛筆下的《拿破崙加冕》強調集體儀式的宏大敘事,安格爾卻在《里維耶夫人肖像》中透過絲綢紋理與珠寶光澤,營造出私密而感性的視覺氛圍。

巴黎藝術圈對這位「叛逆門生」的排斥,促使安格爾長期旅居義大利。他在羅馬與佛羅倫斯深入研究拉斐爾(Raphael)與早期文藝復興畫家,進一步強化線性構圖與平面裝飾風格。這段自我放逐期反而助其遠離主流批評聲浪,逐漸確立獨特的美學體系。值得注意的是,安格爾從未公開否定大衛的教導,他終生自稱「大衛的真正繼承者」,但實際創作卻不斷突破新古典主義的邊界。這種矛盾態度反映十九世紀初藝術變革的複雜性——傳統與創新並非完全對立,而是在師承關係中形成創造性轉化。

安格爾的「叛逆」本質上是對學院規範的選擇性吸收與重構。他保留新古典主義對技法的嚴苛要求,卻將情感表現從公共領域轉向私人體驗;他繼承古典題材的莊重感,卻透過異國情調與感官元素賦予新的詮釋。這種藝術立場使他同時遭受保守派與革新派的攻擊:前者批評他背離古典傳統,後者指責他阻礙浪漫主義(Romanticism)發展。然而正是這種雙重性,使安格爾成為連結新古典主義與現代藝術的關鍵人物,其影響力在後來象徵主義(Symbolism)與抽象繪畫中持續發酵。

大衛工作室的訓練為安格爾奠定無可取代的技術基礎,但真正成就其藝術高度的,卻是對既有規範的反思與突破。這種師徒間的創造性張力,體現藝術史發展的典型模式:偉大傳統的延續往往需要通過背叛來實現。安格爾的巴黎求學經歷不僅是個人風格的形成期,更預示著十九世紀藝術將從統一的美學標準,逐步走向多元並存的現代性格局。

1.5 安格爾羅馬獎的榮耀:叩問歷史畫

安格爾於1801年以《阿伽門農的使者》奪得羅馬大獎(Prix de Rome),這個象徵法國學院最高榮譽的獎項,既為他開啟藝術生涯的坦途,也埋下日後爭議的伏筆。當時年僅二十一歲的安格爾,在雅克-路易·大衛工作室接受四年嚴格訓練後,首度以獨立創作者身分挑戰歷史畫(History Painting)領域。這幅取材自荷馬史詩《伊利亞德》的競賽作品,表面上遵循新古典主義(Neoclassicism)的教條規範,實則已隱含年輕畫家對傳統敘事框架的微妙突破。

羅馬大獎的評選機制本身便是法國藝術體制的縮影。參賽者必須在封閉工作室內七十二天完成指定題材創作,題目通常取自古典文學或聖經故事,旨在考驗畫家對歷史場景的重構能力與道德寓意詮釋。安格爾選擇的「阿基里斯拒絕參戰」情節,本質上是對英雄主義的質疑——畫中希臘聯軍使者試圖說服阿基里斯重返特洛伊戰場,而半躺臥的主角以手勢表達抗拒。這種對個人意志與集體利益的衝突描寫,與大衛在《荷拉斯兄弟之誓》中宣揚的犧牲精神形成隱性對比。

構圖層面顯露安格爾對學院規範的複雜態度。他嚴格遵守歷史畫的「等級體系」(hierarchy of genres),將主要人物安置於前景中央,並以多利克柱式(Doric order)建築強化場景的古典莊嚴感。然而在細節處理上,他刻意弱化戲劇性表情與激烈動態,轉而追求線條的純淨與色調的和諧。使者團成員的衣褶處理呈現出雕塑般的冷靜質感,阿基里斯身旁的里拉琴(lyre)更暗示藝術家對抗暴力的隱喻。這些特質雖受評審團中保守派成員讚賞,卻也引起對「情感表現不足」的批評。

獲獎後的安格爾並未立即前往羅馬進修,由於法國政局動盪與財政困難,他的義大利之行延遲至1806年才成行。這段空窗期反而成為風格實驗的關鍵階段。1804年創作的《拿破崙一世登基肖像》顯示他試圖調和歷史畫的宏大敘事與肖像畫的個人特質,畫中皇帝身著加冕禮服的姿態雖符合官方宣傳需求,但過度細膩的刺繡紋理與蒼白膚色已顯露對物質表相的迷戀。這種傾向在1806年《里維耶夫人肖像》達到高峰,絲質長袍的流動線條與背景裝飾的異國元素,完全背離歷史畫應有的道德嚴肅性。

真正衝擊學院派價值觀的,是安格爾在羅馬期間完成的歷史畫創作。1811年《朱庇特與忒提斯》(Jupiter and Thetis)將神話場景轉化為感官性的視覺饗宴,海洋女神忒提斯扭曲的肢體與朱庇特僵硬的坐姿形成詭異對比,被批評者譏為「哥德式變形」。更引起軒然大波的是1814年《大宮女》,這幅原應歸類為歷史畫的後宮場景,因人物比例失真與空間曖昧性,被質疑「以裝飾性削弱敘事功能」。安格爾在此徹底翻轉歷史畫的創作邏輯——傳統要求的考據精確與道德訓示,讓位於純粹美學形式的探索。

這種轉變的根源可追溯至羅馬時期的藝術環境。安格爾在法蘭西學院(Academie de France a Rome)雖需定期提交符合學院標準的作業,但他更熱衷於研究梵蒂岡的拉斐爾(Raphael)壁畫與龐貝古城出土的濕壁畫(fresco)。古代藝術中平面化的構圖與流暢輪廓線,促使他重新思考歷史畫的表現形式。在1812年《羅傑解救安潔莉卡》中,騎士與海怪的戰鬥場景被簡化為線條的韻律遊戲,噴濺的浪花化作裝飾性圖案,敘事動態完全凝固於靜態構圖中。這種「去戲劇化」手法,徹底背離大衛強調的歷史畫行動張力。

巴黎沙龍(Salon de Paris)對安格爾歷史畫的拒斥,反映新古典主義陣營的內部分裂。1819年《路易十三的誓言》本應是他重獲主流認可的機會,這幅描繪法王效忠聖母的宗教歷史畫,卻因過度精緻的衣飾描繪與缺乏情感力度,被德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)譏諷為「彩色版畫」。更具諷刺性的是,安格爾晚年耗費數十年創作的《荷馬禮贊》,雖試圖集畢生功力於歷史畫巨構,但完成後的反響遠不及他那些「不純正」的肖像與裸女作品。

歷史畫帶給安格爾的矛盾困境,實質指向十九世紀藝術範式的根本轉變。當浪漫主義(Romanticism)以激烈情感顛覆新古典主義的理性框架時,安格爾選擇的革新路徑卻是向更古老的藝術傳統回溯。他在歷史畫中注入的中世紀細密畫(miniature)技法與東方主義(Orientalism)元素,雖被同代人視為離經叛道,卻意外預示了象徵主義(Symbolism)對敘事性的揚棄。這種創造性悖論在《土耳其浴室》達到極致——原本應承載歷史意義的後宮場景,最終成為線條與形體的自足宇宙。

羅馬大獎賦予安格爾的學院光環,終其一生都與他的反叛特質糾纏不休。當官方藝術機構試圖將他塑造為新古典主義正統繼承人時,他卻在歷史畫領域持續突破題材與形式的邊界。這種雙重性恰恰體現十九世紀藝術家的生存困境:既要滿足體制對「偉大傳統」的期待,又無法壓抑個人對創新表達的渴望。安格爾的歷史畫創作軌跡,見證了藝術從公共敘事走向私人美學的時代轉向,其作品中的形式實驗雖在當時備受爭議,卻為現代藝術的形式主義(formalism)開啟了潛在路徑。

二、安格爾義大利古典美學時期1801-1824

安格爾的義大利生涯始於1806年遲來的羅馬之旅,這場長達十八年的自我流放,成為他將新古典主義(Neoclassicism)教條轉化為個人美學語言的關鍵熔爐。儘管早在1801年便以《阿伽門農的使者》獲得羅馬大獎(Prix de Rome),但因拿破崙戰爭導致的財政緊縮,使他延後五年才得以進入永恆之城。這段延宕反而預示其藝術道路的特質——在體制榮耀與自我追尋之間反覆擺盪,最終在亞平寧半島的古典遺產中提煉出超越時代的視覺哲學。

初抵羅馬的法蘭西學院(Academie de France a Rome),安格爾名義上仍受新古典主義戒律約束。學院規定獲獎者必須定期提交「道德題材」習作,他卻將強制性的臨摹訓練轉化為風格實驗場。在梵蒂岡的拉斐爾(Raphael)畫室,他發現文藝復興大師對線條的掌控遠比大衛(Jacques-Louis David)教導的更富彈性——拉斐爾的濕壁畫(fresco)中,人物輪廓既精確又充滿流動韻律,這種特質後來成為安格爾肖像畫的靈魂。更關鍵的啟發來自龐貝古城出土的希臘化時期(Hellenistic period)壁畫,那些平面化的構圖與裝飾性線條,使他意識到古典藝術並非只有莊嚴肅穆的單一面貌。

這種雙重影響體現在1808年完成的《瓦平松的浴女》(The Bather of Valpinçon)。畫中背對觀者的裸女身形,既符合學院派對完美比例的要求,卻又透過蜿蜒的脊椎線條與布料皺褶,營造出近乎抽象的節奏感。當這幅作品被送回巴黎參展時,評論家抨擊其「缺乏敘事動機」,卻未察覺安格爾已悄悄改寫歷史畫的定義——他將沐浴場景從神話框架中抽離,使日常舉止本身成為古典精神的載體。這種對題材等級體系(hierarchy of genres)的挑戰,在1814年的《大宮女》(La Grande Odalisque)達到巔峰。畫中土耳其後宮女子的拉長背脊與非常規肢體比例,表面上是對東方主義(Orientalism)的迎合,實質卻是將解剖學真理屈從於線條美學的實驗。

安格爾在羅馬的創作困境,部分源於經濟壓力與身分焦慮。由於法國政府提供的獎學金微薄,他不得不承接肖像畫委託維持生計,卻意外發展出融合歷史畫莊嚴感與世俗主題的新模式。1812年的《里維耶夫人肖像》中,人物端坐姿態借鏡古典雕像,但絲綢長袍的質感處理與背景的中國風(chinoiserie)屏風,卻將肖像提升至裝飾藝術的層次。這種「不純正」的混合風格,既觸怒堅持題材純粹性的學院派,也為後來的中產階級藝術贊助模式鋪路。更耐人尋味的是,安格爾在此時期大量繪製鉛筆肖像,這些為遊歷義大利的歐洲貴族創作的速寫,以極簡線條捕捉人物神韻,近乎現代漫畫的表現手法,與他油畫中的精雕細琢形成驚人對比。

1813年完成的《朱庇特與忒提斯》(Jupiter and Thetis)標誌安格爾對神話題材的徹底重構。海洋女神忒提斯扭曲纏繞的肢體,與朱庇特僵硬如雕像的坐姿形成詭異張力,被當時評論家譏為「哥德式怪誕」。然而若深入分析構圖,可發現安格爾刻意將巴洛克戲劇性轉化為平面裝飾:忒提斯手臂形成的螺旋線條,與朱庇特權杖的垂直軸線構成幾何對位,背景的抽象化雲霧更強化了超現實氛圍。這種對古典敘事的解構,在1820年《羅傑解救安潔莉卡》達到新高度。騎士屠龍的傳統場景被簡化為線條的韻律遊戲,噴濺的血液化作裝飾性紅點,敘事動能完全凝結於靜態構圖中。

佛羅倫斯時期(1820-1824)的安格爾,進一步將古典元素熔鑄為個人印記。受到當地收藏的十五世紀義大利繪畫啟發,他深入研究波提切利(Sandro Botticelli)的線性風格與早期文藝復興的平面空間處理。這種影響顯現在1824年《荷馬禮贊》的構圖中,儘管題材是宏大的歷史寓言,但人物排列卻仿效中世紀手抄本(miniature)的裝飾性布局。更重要的轉變發生於肖像畫領域,1822年的《德沃賽夫人肖像》裡,人物如希臘柱像般垂直的姿態,與背景中古羅馬溼壁畫風格的風景形成時空疊合,暗示肖像畫同樣能承載歷史畫的永恆性。

安格爾的「古典煉金術」不僅體現在形式創新,更在於對藝術本質的哲學思考。他從赫庫蘭尼姆(Herculaneum)出土的古代寶石雕刻(cameo)獲得啟發,發展出「繪畫應如浮雕」的理論,主張以線條壓縮三維空間,創造介於二維與三維之間的視覺曖昧性。這種美學觀在《土耳其浴室》達到終極體現:二十餘位裸女軀體交織成有機的圓形構圖,個體解剖結構服從於整體圖案節奏,使觀者同時感受到肉體的感官性與形式的純粹性。

義大利時期的安格爾始終處於文化認同的撕裂狀態。作為法國學院培養的精英,他理應將羅馬視為臨摹古典範本的聖地,卻在實際創作中不斷質疑新古典主義的教條。當他臨摹拉斐爾時,刻意略去明暗對比以強化輪廓線;研究希臘陶瓶畫時,又將紅繪風格(red-figure pottery)的簡練線條轉化為油畫的裝飾母題。這種選擇性的古典詮釋,使他同時遭受法國評論界「背離傳統」與義大利同行「過度法式」的雙重批評。

值得注意的是,安格爾在義大利並未完全隔絕當代藝術潮流。他密切關注英國風景畫家透納(J.M.W. Turner)的水彩實驗,甚至嘗試在素描中加入大氣透視效果;對西班牙宮廷畫家哥雅(Francisco Goya)的版畫系列也表現出興趣,這些跨文化的養分後來都融入其歷史畫的空間處理。然而他始終拒絕擁抱浪漫主義(Romanticism)的情感渲洩,寧可將激烈題材馴服於冷靜的形式秩序——這種矛盾姿態,在1824年巴黎沙龍(Salon de Paris)同時展出《荷馬禮贊》與《路易十三的誓言》時達到頂點,兩幅畫作分別被視為守舊與革新的象徵,卻共享著同樣的線性美學核心。

十八年的義大利歲月,最終將安格爾鍛造成新古典主義體制內最危險的顛覆者。他表面上繼承大衛對古典傳統的尊崇,實則透過對古代藝術的考古式重構,鬆動了歷史畫的題材與形式邊界。當他於1824年載譽歸國時,攜帶的不僅是數百幅素描與油畫,更是一套經過地中海陽光淬鍊的美學方程式——這套公式將在往後數十年,持續催化法國藝術從古典向現代的過渡。

2.1 安格爾佛羅倫斯的孤獨革命:肖像畫的突破

讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)在藝術生涯的關鍵時期,於1820年至1824年間遷居至義大利佛羅倫斯(Florence)。這一時期對他的創作產生了深遠的影響,並促成了他在肖像畫領域的突破。當時的佛羅倫斯,作為文藝復興的發源地,擁有豐富的藝術遺產,特別是拉斐爾(Raphaël)與李奧納多·達文西(Leonardo da Vinci)的作品,對安格爾產生了極為深刻的影響。然而,這段時期對他來說並不僅僅是靈感的收穫,也是孤獨與掙扎的歲月。他遠離了巴黎的藝術圈,與新古典主義(Neoclassicism)與浪漫主義(Romanticism)之間的論戰暫時保持距離,卻也陷入了經濟上的困境。在這樣的環境下,他轉向了肖像畫的創作,而這個決定,意外地讓他在這個傳統被視為次要的繪畫類型中,開創出屬於自己的藝術革命。

安格爾一向自認為是一位「歷史畫家」(Peintre d'histoire),而當時的學院派藝術體系中,歷史畫被認為是藝術中最崇高的類別,遠高於肖像畫、風景畫或靜物畫。然而,對於一位試圖維持生計的藝術家來說,肖像畫卻是最實際的選擇,因為上層階級與富裕商人願意為其個人肖像支付高昂的費用。安格爾初到佛羅倫斯時,並未獲得大型歷史畫的委託,於是他不得不接受肖像畫的請求,並以此維生。然而,他並未將肖像畫視為純粹的謀生手段,而是將它作為實踐自己藝術理論的重要途徑。他試圖將文藝復興大師對於形體的理想化處理,引入現實主義的肖像畫中,這使得他的作品不僅具有極高的精確性,也展現出一種超越時代的純粹美感。

在佛羅倫斯期間,他完成了一系列極為精緻的肖像畫,其中包括《莫西埃夫人肖像》(Portrait de Madame Moitessier)、《奧松維爾伯爵夫人肖像》(Portrait de la Comtesse d'Haussonville)與《尼奧爵士肖像》(Portrait of Monsieur Bertin)。這些作品不僅展現了安格爾對於細節與線條的掌握,也突出了他獨特的美學理念。他的肖像畫不同於同時代的學院派畫家,他不僅強調人物的形象特徵,也試圖透過精細的服裝與背景細節,賦予畫面一種象徵性的意涵。在他的畫作中,衣物的皺褶與光線的處理,都被刻意安排成為畫面結構的一部分,使整體構圖具有極高的平衡感。他的筆觸極為細膩,無論是皮膚的光澤、絲綢的質感,還是飾品的細節,都展現出一種近乎完美的工藝水準。

在《莫西埃夫人肖像》中,畫中的貴婦以端莊而自信的姿態出現在畫面中,她的手輕觸臉龐,眼神深邃而含蓄,展現出一種沉思的氣質。她的服飾以細膩的筆觸描繪,繁複的布料折皺被精確地表現出來,顯示出安格爾在處理細節上的驚人能力。然而,這幅畫並不僅僅是一幅精細的肖像畫,而是一種對於女性氣質的詮釋。她的手勢與姿態,營造出一種神秘而優雅的氛圍,使觀者能夠感受到畫面之外的心理活動。這種對於人物內心狀態的刻畫,是安格爾的肖像畫不同於傳統肖像畫的關鍵。他並不單純描繪外貌,而是試圖透過畫面,塑造出一種超越時代的形象。

在《奧松維爾伯爵夫人肖像》中,安格爾以一種極具幾何感的構圖方式,描繪了一位身穿藍色長裙的貴族女性。她的頸部線條被刻意拉長,營造出一種優雅而不自然的美感,這種處理方式,與他的《大宮女》(La Grande Odalisque)有異曲同工之妙。畫面中,女性的目光深邃,彷彿正在沉思,而她的姿態則顯示出一種內在的矛盾與不確定性。安格爾透過這種微妙的心理暗示,賦予了肖像畫更深層次的意涵。這幅畫在當時引發了廣泛的討論,因為它不同於傳統的貴族肖像畫,沒有過度的華麗裝飾,而是以極簡的構圖與細膩的線條,突出了女性的氣質與內在世界。

在《尼奧爵士肖像》中,安格爾則採取了一種完全不同的策略。他以極為寫實的方式,描繪了一位富有的企業家。他的姿態穩重,雙手放在膝蓋上,目光直視觀者,展現出一種自信而權威的形象。這幅畫在當時被譽為是「資產階級的象徵」,因為它完美地呈現了十九世紀法國商業階層的精神面貌。這種對於人物氣質的精確把握,使安格爾的肖像畫不僅僅是對外貌的再現,更是一種對時代精神的刻畫。

在佛羅倫斯的這段時期,安格爾透過肖像畫找到了藝術的新方向。他不再將肖像畫視為次要的繪畫類型,而是將其視為藝術表達的重要形式。他的肖像畫不僅影響了當時的學院派畫家,也對後來的現代藝術家產生了極大的影響。雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)曾表示,他在畫女性肖像時,經常參考安格爾的作品,而畢卡索(Pablo Picasso)則直接從安格爾的線條變形中,汲取靈感,用於他的立體派(Cubism)作品。

安格爾在佛羅倫斯的這段時期,雖然孤獨,卻完成了一場屬於自己的藝術革命。他的肖像畫,不僅改變了十九世紀的藝術格局,也為後世提供了一種新的視覺語言。在這些作品中,他不再僅僅是學院派的繼承者,而是透過線條、光影與心理深度的結合,開創了一種新的藝術表現形式。他的孤獨,最終成就了他在肖像畫領域的卓越地位,使他的作品成為永恆的經典。

2.2《瓦平松的浴女》:背脊的詩學與窺視倫理

安格爾於1808年創作的《瓦平松的浴女》(La Baigneuse de Valpinçon)是一幅在藝術史上具有深遠影響的作品。這幅畫描繪了一名裸體女性背對觀者,端坐於一張床上,身體被輕柔的光線環繞,周圍襯托著潔白的床單與優雅的布簾。畫面以極簡約的構圖呈現,女性的姿態彷彿靜止在某個永恆的瞬間,並未展現任何明確的敘事內容。這幅畫不僅是安格爾在裸女畫(nude painting)領域的代表作之一,更預示了他在後續作品中對於女性形體塑造的極端追求,例如《大宮女》(La Grande Odalisque)與《土耳其浴》(Le Bain turc)。然而,《瓦平松的浴女》不僅僅是一幅技術卓越的裸女畫,它更是一種對人體形式的詩意探討,以及對窺視(voyeurism)倫理的深層思考。

這幅畫的名稱「瓦平松的浴女」來自於十九世紀的一位收藏家,他曾擁有這幅畫作,並以自己的姓氏命名。畫中女子的身份至今不詳,然而其構圖方式卻與文藝復興時期許多經典裸女畫作有異曲同工之妙,例如達文西(Leonardo da Vinci)的《蒙娜麗莎》(Mona Lisa)與柯雷喬(Correggio)的《安提奧佩的沉睡》(Sleeping Antiope),這些作品同樣強調了女性形體的圓潤感與線條的流動性。然而,安格爾的處理方式更加極端,他幾乎完全消除了一切不必要的背景細節,使觀者的視線直接集中在女性裸露的背部與肩頸曲線之上。這種簡化的畫面語言,使這幅畫成為純粹「線條美學」的典範,體現了安格爾對於理想化形體的執著。

在這幅畫作中,安格爾對於女性背部的刻畫,展現了一種近乎雕塑般的精準度。他刻意拉長了女性的背脊,使其呈現出一種超越現實的優雅感。這種變形手法並非來自對解剖學的無知,而是他對於「美的理想」的刻意追求。他認為藝術並非簡單地模仿自然,而是應當通過理性的調整,來塑造出比自然更完美的形象。因此,這位浴女的背部並非單純的寫實呈現,而是一種精心設計的視覺結構,每一道曲線都被細緻地調整,以強調其優雅與平衡感。這種手法在後來的《大宮女》中被發揮得更為極端,甚至使畫中的女性擁有「多出三塊脊椎」的錯覺,然而這種變形,卻賦予了畫面一種異樣的美感,並挑戰了傳統的審美觀念。

除了線條的精準掌控外,《瓦平松的浴女》在色彩的處理上也展現了一種極為細膩的層次感。安格爾並未使用強烈的明暗對比,而是以柔和的暖色調來塑造肌膚的光澤,使整體畫面散發出一種靜謐而和諧的氛圍。他的筆觸極為細膩,幾乎沒有任何可以辨識的筆痕,這使得畫面的肌膚質感顯得格外平滑,彷彿經過無數次的打磨與修飾。這種對於表面質感的極致追求,使得裸女的身體不再僅僅是一個具象的存在,而是一種純粹的視覺經驗。

然而,這幅畫最引人深思的不僅僅是其形式美學,更在於它所涉及的窺視倫理。畫中的女性完全無視觀者的存在,她的背部向外,臉部則被巧妙地隱藏於畫面之外,這使得觀者產生一種「偷窺」的感覺。這種構圖方式,使裸女的形象不再是傳統的「主動凝視」模式,而是成為一個「被觀看」的對象。藝術史學者約翰·伯格(John Berger)曾在《觀看的方式》(Ways of Seeing)一書中提到,西方藝術中的女性裸體往往並非為女性本身而畫,而是為了男性觀者的凝視而存在。在《瓦平松的浴女》中,這種「被觀看」的特質尤為明顯,女性的身體被呈現為一種視覺上的享受,而非一個具有主體性的存在。

然而,安格爾的處理方式又與傳統裸女畫有所不同。他並未讓畫中的女性與觀者建立直接的眼神交流,而是讓她背對著觀者,使她的身體成為純粹的視覺對象,這種做法既強化了觀者的窺視感,同時也削弱了畫中人物的個體性,使她成為一種理想化的存在,而非一個具體的個人。這種策略,使得《瓦平松的浴女》在裸女畫的歷史中具有特殊的地位,它既承襲了傳統裸女畫的視覺愉悅性,又對窺視倫理提出了潛在的質疑。

這幅畫的影響力深遠,不僅在十九世紀的法國學院派藝術中佔據了重要地位,也對後來的現代藝術產生了深遠的影響。雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)在其裸女畫中,便借鑑了安格爾的線條處理方式,而馬蒂斯(Henri Matisse)與畢卡索(Pablo Picasso)則從中汲取了形式變形的靈感,用於他們的現代主義實驗。特別是畢卡索,他的《亞維儂少女》(Les Demoiselles d’Avignon)在某種程度上,便是對安格爾裸女畫的顛覆與重構。

《瓦平松的浴女》不僅是一幅技術卓越的作品,更是一場關於美學、倫理與觀看方式的深層對話。它透過極致的線條與柔和的色調,創造出一種超越時代的視覺經驗,使裸女的形象既具有理想化的純粹性,又隱含著對觀者凝視的挑戰。這幅畫不僅重塑了十九世紀的裸女畫傳統,也為後世的藝術創作提供了無限的靈感與思考空間。

2.3 安格爾《大宮女》爭議:曲線如何顛覆學院教條

安格爾於1814年創作的《大宮女》(Grande Odalisque)無疑是西方藝術史上最具爭議性的裸女畫之一。這幅畫作以極為優雅的線條與延展的身體比例,挑戰了當時法國學院派(Académie des Beaux-Arts)所奉行的古典繪畫準則,引發了一場關於解剖學、形式美學與藝術理想的論戰。這幅畫的主要爭議在於安格爾對於人體結構的「扭曲」,特別是女性的背部與腰部的拉長,使得畫中人物呈現出一種非自然的曲線美感。這種變形手法被許多批評家視為「解剖學的錯誤」,然而在後來的藝術發展中,這種強調線條與形式優先於解剖準確性的做法,卻成為現代藝術的重要基礎,對後世畫家如馬蒂斯(Henri Matisse)、畢卡索(Pablo Picasso)與達利(Salvador Dalí)產生了深遠的影響。

《大宮女》的主題來自於東方主義(Orientalism),當時的歐洲藝術界對於異國風情充滿了幻想,特別是來自土耳其、波斯與北非地區的文化影響。在這幅畫中,安格爾描繪了一名奢華地躺在絲綢床上的女子,她的姿態慵懶而神秘,充滿了一種異國情調。然而,這幅畫的真正核心並不在於其東方主題,而在於安格爾對於女性身體的特殊處理。他透過流暢而修長的線條,賦予人物一種超越現實的優雅感,使其形體更像是雕塑般的理想化呈現,而非真實人體的寫實描繪。這種方式與學院派所強調的解剖學準則背道而馳,因為在學院傳統中,人體的比例應該符合自然科學的法則,而非畫家的主觀美學。

最受爭議的部分是畫中女性的背部與腰部。解剖學家與批評家指出,根據正常人體比例,一個女性的脊椎無法如此延展,並且她的臀部與肩膀之間的距離過長,顯然違反了人體的自然結構。然而,這種延展並非無意的錯誤,而是安格爾刻意的變形,目的是為了強調畫面的流動感與線條的和諧性。在他看來,藝術的目標並非單純再現現實,而是創造出一種比現實更美的形式,因此,線條的優雅性與整體構圖的平衡性,比起解剖學的正確性更為重要。這種理念深受文藝復興大師拉斐爾(Raphaël)的影響,特別是拉斐爾在《三美神》(The Three Graces)與《伽拉提亞的勝利》(The Triumph of Galatea)中,對於女性形體的理想化處理,對安格爾產生了極大的啟發。

除了線條的處理,畫面的構圖與色彩也展現了安格爾獨特的藝術觀點。他以柔和的色調來塑造人物的肌膚,使其呈現出如大理石般的光滑質感,這種手法與古希臘雕塑的影響息息相關。同時,他刻意降低了背景的細節,讓觀者的視線能夠集中於人物本身,這種方式使得畫面更具靜態感,而非像浪漫主義(Romanticism)畫家那樣強調戲劇性的動態表現。此外,畫中的異國元素,如手中的孔雀羽毛扇、頭部的頭巾與絲質床單,則增添了一種神秘而奢華的氛圍,這種裝飾性的處理方式,使得畫面更具裝飾藝術(Art Deco)的特質,預示了後來裝飾藝術風格的發展。

當《大宮女》在1819年巴黎沙龍(Salon de Paris)展出時,立刻引發了強烈的爭議。當時的藝術評論家無法接受畫中人物的比例變形,認為這違反了學院派的古典標準。甚至有人嘲諷這位裸女「擁有多出三節的脊椎」,試圖以解剖學的標準來批判安格爾的藝術選擇。然而,與此同時,也有部分評論家注意到了這幅畫在形式上的創新性,認為它展現了一種不同於學院傳統的美學觀念。雖然這幅畫在當時的學術界受到質疑,但它在後來的藝術發展中卻成為了經典,被視為新古典主義(Neoclassicism)向現代藝術過渡的重要里程碑。

值得注意的是,這幅畫的影響並未侷限於十九世紀,它對於二十世紀的藝術運動產生了深遠的影響。例如,畢卡索在創作《亞維儂少女》(Les Demoiselles d’Avignon)時,便明顯借鑑了安格爾的變形手法,他透過對女性身體的解構與再塑造,挑戰了傳統的美學概念。而馬蒂斯則進一步發展了安格爾的線條美學,在他的裸女作品中,線條的流動性成為了畫面的主要表現手段。此外,超現實主義(Surrealism)畫家達利(Salvador Dalí)也從安格爾的變形技法中汲取靈感,將人體的扭曲推向更加極端的幻想境界。

《大宮女》的爭議本質上反映了藝術史上關於「現實」與「理想」之間的對立。學院派畫家認為,藝術應該忠實於自然,並以解剖學與透視學的準則來再現世界,而安格爾則認為,藝術應該超越自然,創造出一種比現實更美的視覺經驗。這種理念,在他後來的作品《泉》(La Source)與《土耳其浴》中得到了進一步發展,使他的藝術風格逐漸從學院派的束縛中解放,並開啟了一種全新的視覺語言。

這幅畫之所以重要,不僅在於它挑戰了當時的學術規範,更在於它預示了現代藝術對於形式與線條的探索方向。安格爾透過這幅畫,重新定義了人體美學的可能性,使得「曲線」不再只是學院派畫家用來強調解剖結構的輔助手段,而是成為了一種獨立於科學之外的藝術語言。在這個意義上,《大宮女》並不僅僅是一幅裸女畫,它更是一場對藝術本質的深刻思辨,重新定義了十九世紀以來的美學準則。

2.4《朱庇特與忒提斯》:神話變形記中的權力角力

安格爾於1811年完成的《朱庇特與忒提斯》(Jupiter et Thétis)是一幅深具象徵性與戲劇張力的神話畫作,該作品以希臘神話為題材,描繪海洋女神忒提斯(Thetis)懇求宙斯(Jupiter)保護她的兒子阿基里斯(Achilles)。這幅畫不僅展示了安格爾對於線條與形式美學的極致追求,也透過人物造型的變形、姿態的戲劇性,以及權力與懇求的對比,呈現出神話故事中的權力角力與性別關係的象徵意涵。安格爾的這幅作品在當時學院派藝術界引發了褒貶不一的評論,因為它既承襲了新古典主義(Neoclassicism)的嚴謹性,又在形式處理上突破了學院的傳統規範,為後來的象徵主義(Symbolism)與超現實主義(Surrealism)奠定了某種視覺基礎。

這幅畫的主要靈感來自荷馬(Homer)的《伊利亞德》(Iliad),其中記載了特洛伊戰爭(Trojan War)期間,海洋女神忒提斯為了保護她的兒子阿基里斯,而向宙斯懇求干預戰爭,使希臘人遭遇挫敗,以促使阿伽門農(Agamemnon)向阿基里斯求和。在安格爾的畫作中,這一情節被轉化為極具張力的視覺表現。畫面中心的宙斯端坐於奧林匹斯山(Mount Olympus)的寶座上,他的身軀巨大而穩固,展現出一種不可動搖的神聖權威。他的視線向前,表情冷漠,幾乎不理會忒提斯的懇求,這種姿態突顯了神祇的至高無上,以及他對於凡間事務的冷淡態度。

相對於宙斯的穩固與冷漠,忒提斯的身姿則呈現出強烈的動態感,她用雙手緊抓宙斯的膝蓋,頭部仰望著他,目光充滿懇求與焦慮。她的身體呈現出流線型的彎曲,與宙斯的剛直姿態形成強烈對比,這種對比不僅強調了兩者之間的權力關係,也為畫面增添了一種動勢,使得靜態的構圖內含著情緒張力。特別值得注意的是,忒提斯的手指被刻意拉長,彷彿試圖抓住某種無法掌控的命運,這種誇張的肢體語言,成為畫面中最具戲劇性的元素之一,增強了懇求的迫切性。

這種身體的變形處理,在安格爾的作品中並非首次出現。從《大宮女》(La Grande Odalisque)到《瓦平松的浴女》(La Baigneuse de Valpinçon),他一再透過對人體比例的誇張與扭曲,來追求超越自然的美學理想。在《朱庇特與忒提斯》中,這種變形不僅僅是美學的選擇,更具有象徵意義。宙斯的穩固與巨大神祇的形象,象徵著不可撼動的權力,而忒提斯修長而曲線化的身軀,則代表著女性的柔弱與懇求,這種身體語言的對比,使得權力關係得以視覺化,並呈現出一種階級與性別之間的張力。

在色彩處理上,安格爾採用了極為細膩的漸層過渡,使得人物的皮膚顯得光滑而帶有雕塑感,這種處理方式受到了拉斐爾(Raphaël)與柯雷喬(Correggio)作品的影響,展現出一種近乎理想化的視覺效果。同時,他刻意降低背景的細節,使得畫面的焦點完全集中在兩位主角的互動之上,這種做法強化了畫面的戲劇性,並使觀者的視線直接聚焦於權力與懇求的核心主題。此外,宙斯身後的鷹(Eagle)象徵著他的神聖權威與統治力量,而忒提斯纏繞著宙斯腿部的動作,則暗示著她試圖影響天神決策的企圖,這些細節共同構築了一種強烈的象徵語言,使畫面不僅僅是一個神話場景的再現,更是一場視覺上的權力鬥爭。

然而,這幅畫在1811年巴黎沙龍(Salon de Paris)展出時,並未受到一致的讚譽。部分評論家批評安格爾過於刻意的變形手法,認為這種人體比例的誇張違反了解剖學的自然法則,特別是忒提斯的手指與脖頸被批評為「不合比例的變形」,削弱了畫面的真實感。此外,畫中宙斯的神情與身姿過於靜態,使得整體構圖顯得缺乏動感,與浪漫主義(Romanticism)畫家所追求的戲劇性形成對比。

然而,也有評論家注意到了這幅畫在美學上的獨特性,特別是安格爾對於線條的掌控,使得畫面呈現出一種極端的平衡感。這種線條美學,後來成為了安格爾藝術風格的標誌,影響了包括象徵主義(Symbolism)與裝飾藝術(Art Deco)等後來的藝術運動。此外,這幅畫對於性別關係的處理,也成為後世研究的焦點。宙斯的權威與忒提斯的懇求,象徵著父權社會中的性別權力關係,而忒提斯那種既卑微又頑強的姿態,則代表著女性在權力體系中的掙扎與妥協。

《朱庇特與忒提斯》不僅是一幅神話畫作,更是一場關於權力、性別與形式美學的深刻探索。它透過人體比例的變形,呈現了一種超越現實的視覺張力,使畫面中的戲劇性不僅來自於故事的內容,更來自於人物姿態的對比與線條的節奏。這種風格,在安格爾後來的作品中被不斷發展,並影響了二十世紀的藝術家,從馬蒂斯到達利,都從他的作品中汲取靈感,將人體的扭曲與變形,轉化為一種新的視覺語言。這幅畫雖然在當時引發爭議,卻為後世的藝術發展奠定了一個全新的方向,使安格爾成為藝術史上一位不斷挑戰傳統的變革者。

三、安格爾重返巴黎1824-1834

1824年,安格爾結束了長達十八年的義大利旅居生活,帶著他精心創作的《路易十三的誓願》(Le Vœu de Louis XIII)返回巴黎,準備迎接藝術界的評價。他的回歸標誌著一個關鍵的轉折點,這不僅是他個人藝術生涯的顛峰,也意味著新古典主義(Neoclassicism)在學院體系內的重新確立。在這十年間,他從一位受到學術界質疑的畫家,一躍成為法國藝術界的核心人物,最終奠定了他在學院派(Académie des Beaux-Arts)中的主導地位。這段時期不僅見證了安格爾的藝術成就,也反映了學院派與浪漫主義(Romanticism)之間的劇烈對抗,使他成為保守派的領袖,並進一步塑造了十九世紀藝術的發展方向。

安格爾重返巴黎時,藝術界正處於風格競爭的劇烈變動之中。學院派仍然堅持古典主義原則,主張精確的線條、平衡的構圖與理想化的人體美學,然而,浪漫主義畫家如席里柯(Théodore Géricault)與德拉克羅瓦(Eugène Delacroix)則開始以色彩與戲劇性表現挑戰傳統學院的規範,強調情感的抒發與動勢的展現。1824年巴黎沙龍(Salon de Paris)成為這場藝術論戰的舞台,安格爾的《路易十三的誓願》在這次展覽中大放異彩,獲得了極高的評價,使得新古典主義暫時壓倒了浪漫主義的聲勢。

《路易十三的誓願》是安格爾在佛羅倫斯期間耗時多年完成的巨幅祭壇畫,描繪了法王路易十三(Louis XIII)向聖母瑪利亞(Virgin Mary)獻上他的王國,以尋求庇佑的場景。畫作融合了拉斐爾(Raphaël)式的優雅與古典繪畫的精確,人物造型流暢,線條柔和且和諧,與學院派推崇的藝術標準完全吻合。這幅作品的成功,使安格爾獲得了極高的聲譽,並被推舉為學院派的旗手,成為古典美學的守護者。法國國王查理十世(Charles X)也對這幅畫表達了高度讚賞,進一步鞏固了安格爾在官方藝術界的地位。

然而,這場勝利並未完全壓制浪漫主義的發展。1827年的巴黎沙龍成為新古典主義與浪漫主義最激烈對決的時刻,安格爾與德拉克羅瓦分別以《荷馬的神化》(L'Apothéose d'Homère)與《薩達納帕拉之死》(La Mort de Sardanapale)參展,兩者的風格迥然不同,體現了學院派與浪漫派的美學對立。《荷馬的神化》是一幅典型的古典構圖,安格爾在這幅作品中塑造了荷馬(Homer)端坐於王座之上,受到一群偉大詩人與哲學家的環繞,這些人物構成了一種井然有序的排列,整體氛圍莊重而神聖。然而,相較於安格爾的理性秩序,德拉克羅瓦的《薩達納帕拉之死》則充滿了混亂與激情,畫面佈滿了扭曲的肢體、鮮明的色彩與劇烈的情感波動,呈現出極具戲劇性的視覺效果。

這次展覽在藝術評論界引發了激烈的討論,安格爾的支持者認為他維護了藝術的純粹性,展現了線條與構圖的和諧美,而德拉克羅瓦的擁護者則認為他的作品更能體現生命的激情與人性的掙扎。雖然兩者在當時形成了激烈的對立,但事實上,安格爾並非完全排斥色彩,他只是認為線條應該是藝術的根基,而色彩只能作為輔助,這種觀點與浪漫派強調色彩情感表現的理念截然不同。

在1829年,安格爾獲選為法國美術學院(Académie des Beaux-Arts)的教授,這標誌著他在學術界的地位已經達到了頂峰。他的畫室成為新一代學院派畫家的培養中心,許多年輕畫家,包括希波利特·弗朗德蘭(Hippolyte Flandrin)、尚-巴蒂斯特·奧古斯丁(Jean-Baptiste Auguste)等人都成為他的門生。他的教學風格極為嚴謹,要求學生首先臨摹古典大師的作品,然後再進行寫生,他認為學習繪畫的關鍵在於對線條的掌握,而非對色彩的即興運用。這種教學方式使他的學生在學院體系中獲得極大的優勢,也進一步鞏固了新古典主義的地位。

在這十年間,安格爾除了持續創作大型歷史畫之外,也開始接受更多的肖像畫委託。他的肖像畫以極為精細的筆法與精準的造型聞名,代表作品包括《莫西埃夫人肖像》(Portrait de Madame Moitessier)、《奧松維爾伯爵夫人肖像》(Portrait de la Comtesse d'Haussonville)等,這些作品展現了他對於女性氣質的敏銳觀察,以及他對於服飾與布料細節的精確描繪。安格爾的肖像畫在當時的法國社會極受歡迎,特別受到上層階級與皇室的青睞,使他在商業上獲得極大的成功。

1834年,安格爾因《聖辛弗羅尼安的殉教》(Le Martyre de saint Symphorien)一作在沙龍展出的失利而感到失望,決定再次離開巴黎,前往羅馬擔任法國學院(Académie de France à Rome)院長。他的離開象徵著他在巴黎藝術界的統治階段暫告一段落,然而,他所奠定的學院派標準,仍然在接下來的數十年內持續影響著法國的藝術發展。

這段時期的安格爾,從一位受到爭議的畫家,成長為學院體系的領袖,他不僅在藝術創作上確立了自己的風格,也透過教學與官方職位的影響力,使新古典主義在法國藝術界獲得了穩固的地位。他的堅持與固執,使他成為浪漫主義最強烈的對立面,也使他的作品成為新古典主義最後的輝煌象徵。這十年間,安格爾的藝術理念達到了最純粹的階段,無論是在歷史畫、肖像畫還是藝術教育領域,他都展現出了無可匹敵的影響力,使他成為十九世紀法國藝術界最重要的人物之一。

3.1 安格爾《荷馬禮贊》

1827年,安格爾完成了他生涯中最具象徵意義的歷史畫之一——《荷馬禮贊》(Apothéose d'Homère)。這幅作品是為了裝飾羅浮宮(Louvre)查理十世博物館(Musée Charles X)的一間天花板而作,旨在向古典文化與新古典主義(Neoclassicism)的藝術理念致敬。畫作以荷馬(Homer)為中心,描繪了西方文化與藝術的偉大傳承,並將其塑造成藝術與文學的終極權威。安格爾透過這幅畫作,向世人展現了他對於古典藝術理想的信仰,並藉此強化了歷史畫(history painting)作為最高藝術形式的地位。這幅畫不僅是學院派(Académie des Beaux-Arts)對抗浪漫主義(Romanticism)的一次宣言,也標誌著安格爾自身作為新古典主義最後一位大師的崛起。

畫面中央,荷馬端坐在王座之上,身穿希臘式的白袍,頭戴桂冠,象徵著他作為詩神(Muse of Poetry)的至高地位。他的身影如同雕塑般穩固,彷彿不受時間影響,象徵著古典文化的永恆性。畫中有四十多位人物圍繞著荷馬,他們來自不同時代與不同藝術領域,包括但丁(Dante)、拉斐爾(Raphaël)、亞歷山大大帝(Alexander the Great)、莎士比亞(Shakespeare)、伏爾泰(Voltaire)、米開朗基羅(Michelangelo)與普桑(Nicolas Poussin)。這些人物象徵著荷馬影響下的文化傳承,從古希臘延續至安格爾所在的十九世紀,構築了一條不間斷的藝術與思想脈絡。這種人物的選擇與編排方式,表現出安格爾對於歷史畫的嚴格詮釋,即歷史畫應該具有道德教化功能,並展現出人類文明的高貴與進步。

畫作的構圖深受拉斐爾《雅典學院》(The School of Athens)的影響,然而與拉斐爾的動態場景不同,安格爾選擇了更具象徵性與靜態的安排,使整個畫面如同一座理想化的紀念碑。人物之間的互動被最小化,他們的姿態與視線幾乎都指向荷馬,這種構圖方式使得畫面更具儀式感,宛如一場對荷馬的正式加冕儀式。此外,畫中的顏色使用亦極為節制,安格爾避免了浪漫主義畫家如德拉克羅瓦(Eugène Delacroix)所慣用的鮮豔色彩與強烈筆觸,而是以清晰的線條與和諧的色調來塑造人物,使得畫面呈現出莊重而理性的氛圍。這種處理方式使得作品更接近壁畫(fresco)或古典浮雕(classical relief),而非傳統油畫的表現方式。

安格爾的這幅畫在1827年的巴黎沙龍(Salon de Paris)展出後,立刻引發了藝術評論界的兩極化反應。支持學院派的評論家讚揚這幅作品的嚴謹結構與對古典理想的忠誠,認為這是新古典主義的巔峰之作。然而,浪漫派的擁護者則批評畫作缺乏情感與動態,認為它過於冷漠,並且過度理性化。德拉克羅瓦更是將其視為「美麗卻沒有生命的作品」,並在同年的沙龍展出他的大型浪漫主義作品《薩達納帕拉之死》(La Mort de Sardanapale),該作品以強烈的色彩、混亂的構圖與情感爆發來回應安格爾的靜態秩序,形成了新古典主義與浪漫主義的鮮明對立。

儘管遭遇批評,《荷馬禮贊》仍然確立了安格爾作為學院派領袖的地位,使他成為查理十世王室的官方藝術家,並獲得了大量來自政府與貴族的委託。這幅畫的成功也影響了後來的學院畫家,使得歷史畫在十九世紀的法國繼續保持其權威性。然而,這幅畫也揭示了新古典主義逐漸與當時社會的美學需求脫節,因為浪漫主義所強調的激情、個人情感與動勢,更能夠吸引當時的年輕畫家與觀眾,這使得新古典主義雖然仍然主導官方藝術,但在藝術市場與公眾喜好上,已經逐漸失去主導地位。

安格爾透過這幅畫試圖宣告歷史畫作為「最高藝術類別」的地位,這種理念源自於學院派的藝術階級觀念,即歷史畫應該高於肖像畫(portrait painting)、風俗畫(genre painting)與風景畫(landscape painting),因為歷史畫能夠承載更崇高的道德與知識價值。然而,在十九世紀的藝術市場上,肖像畫與風俗畫的需求卻遠高於歷史畫,這種現象顯示了藝術贊助模式的轉變,也意味著學院派的藝術理論正在與時代變遷產生落差。

《荷馬禮贊》作為新古典主義最後的輝煌代表之一,展示了安格爾對於線條與形式美學的極致追求,也體現了他對於古典藝術傳承的執著。然而,這幅畫的風格與象徵意涵,也預示了學院藝術與當時新興藝術潮流的矛盾。這種矛盾,使得安格爾在1830年代後期逐漸轉向肖像畫與宗教畫,以適應時代的變化,但他的歷史畫理念仍然對後來的藝術教育與官方美術體系產生了深遠影響,使新古典主義在十九世紀法國的文化政策中維持了相當長的一段時間。

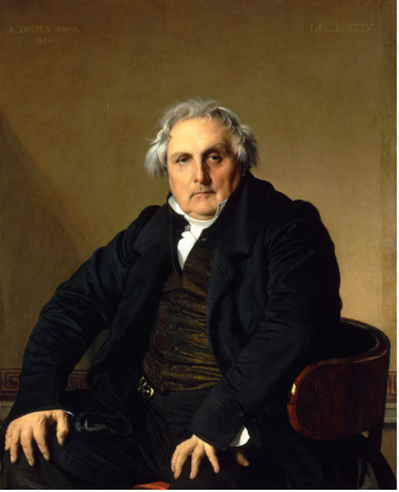

3.2《路易-弗朗索瓦·貝爾坦像》

1832年,安格爾完成了他最具代表性的肖像畫之一《路易-弗朗索瓦·貝爾坦像》(Portrait de Louis-François Bertin),這幅作品不僅確立了他作為卓越肖像畫家的聲譽,也成為法國布爾喬亞(Bourgeoisie)階級崛起的視覺象徵。畫中的貝爾坦(Louis-François Bertin)是法國當時舉足輕重的新聞出版界人物,他曾擔任《辯論報》(Journal des Débats)的創辦人兼主編,在法國七月王朝(July Monarchy)的政治舞台上具有極大的影響力。安格爾透過對這位資產階級領袖的塑造,不僅展現了布爾喬亞的權威感,更透過構圖、姿態與細節描寫,勾勒出這個階級的精神風貌,並鞏固了布爾喬亞階級作為法國新統治者的地位。

貝爾坦的形象在畫面中央占據主導位置,他坐在一張簡樸但穩固的木椅上,雙手放置於膝蓋,指節微微施力,身體略微前傾,彷彿正在思考或準備發言。他的目光直接凝視前方,帶著一種堅定而審視的神情,這種視線與坐姿的組合,使觀者無法忽視他的存在,這種姿態既顯示出他的自信,也象徵著他所代表的布爾喬亞階級的影響力。安格爾在這幅畫中捨棄了傳統貴族肖像畫常見的繁複裝飾,沒有華麗的背景、沒有象徵權力的物件,僅以樸素的室內環境與人物本身來構築畫面,這種簡潔的構圖更強調了貝爾坦個人的存在感,使他成為畫面中唯一的焦點。

除了構圖,安格爾在這幅畫中的筆法也極具說服力。他以極為細緻的筆觸描繪貝爾坦的面部細節,尤其是額頭的皺紋、眼神的銳利度與嘴角的微妙線條,使這位資本家顯得既精明又堅定,展現出一種經歷多年權力鬥爭後所積累的冷靜與洞察力。此外,他的雙手被刻畫得異常有力,手指粗壯且帶著微微的緊張感,這種細節強化了貝爾坦作為決策者的形象,使他的身體語言本身就帶有一種權力的象徵。

畫中的光線處理也極具巧思,安格爾以柔和但集中的光源照亮貝爾坦的臉部,使他的面容清晰可見,而身體的其餘部分則融入背景的陰影之中,這種處理方式使畫面產生一種戲劇性的對比效果,進一步突出了貝爾坦的權威性。此外,他的服裝選擇也極具代表性,他身穿一襲黑色大衣,內襯白色襯衫與馬甲,這種著裝方式並非貴族階級的華麗裝束,而是典型的資本家打扮,象徵著布爾喬亞的簡約與實用精神,這種服飾風格在當時的法國社會,正逐漸取代舊貴族的華服,成為新權力階級的象徵。

這幅畫在1833年的巴黎沙龍(Salon de Paris)展出後,立即引發了廣泛的關注與討論。部分評論家稱讚安格爾在肖像畫上的精湛技巧,認為他成功地將一位現實政治人物塑造成一個時代的象徵。然而,也有部分批評者指出,這幅畫缺乏傳統貴族肖像畫的優雅與理想化,認為貝爾坦的形象過於世俗,甚至帶有一種市儈的氣質。確實,相較於安格爾過去對於貴族女性或神話人物的細膩描繪,這幅肖像畫顯得異常直接且富有現實感,它並不追求浪漫化,而是以一種毫不妥協的方式,展現出布爾喬亞階級的真實面貌。

這幅畫的重要性不僅僅在於它的技術成就,更在於它所體現的歷史意涵。在法國大革命(French Revolution)與七月革命(July Revolution)之後,舊貴族的政治影響力逐漸衰退,取而代之的是新興的工業與金融資本家,布爾喬亞階級開始掌控政治、經濟與文化領域,而貝爾坦正是這個階級的代表人物。安格爾透過這幅畫,捕捉了這個階級的權力姿態,使得布爾喬亞的形象不僅僅是一個社會現象,而是一種視覺上的權力表述。

值得注意的是,這幅畫的影響力並未侷限於當時的法國社會,它對於後來的肖像畫藝術產生了深遠影響。例如,十九世紀後期的寫實主義(Realism)畫家,如庫爾貝(Gustave Courbet)與馬奈(Édouard Manet),在創作肖像畫時,便受到安格爾此畫的啟發,特別是在人物姿態與視線表現上,追求一種更具現實感的再現方式。此外,這幅畫也影響了現代攝影的肖像構圖,特別是政治人物與企業家的形象塑造,許多後來的攝影作品,都延續了這種穩重、權威且具有支配感的視覺語言。

安格爾透過《路易-弗朗索瓦·貝爾坦像》,為布爾喬亞階級打造了一種全新的視覺象徵,使其不再只是社會經濟上的主導者,更成為一種文化與美學上的主體。他以精確的構圖、細膩的筆法與強烈的光影對比,將這位資本家塑造成一個不可忽視的存在,並且以極具說服力的方式,將這個新興階級的自信、權力與現實主義精神,轉化為一種永恆的藝術形象。這幅畫不僅是十九世紀肖像畫的巔峰之作,也是布爾喬亞霸權在視覺藝術中的最具代表性的建構之一。

3.3 沙龍戰爭:安格爾派 vs. 德拉克洛瓦派

1830年代的法國藝術界正處於兩大美學流派的激烈競爭之中,這場爭論最具代表性的對決便是安格爾與德拉克洛瓦的對立。這不僅是兩位藝術大師之間的個人競爭,更是一場新古典主義(Neoclassicism)與浪漫主義(Romanticism)之間的決戰,攸關藝術表現的核心理念。安格爾堅持線條的至高性,認為繪畫的最高目標應是形體的純粹性與結構的和諧,而德拉克洛瓦則主張色彩與情感的表達,強調繪畫應該具有戲劇性與動感,能夠直接觸動觀者的感官與情緒。這場藝術戰爭在巴黎沙龍(Salon de Paris)中達到巔峰,形成了學院派(Académie des Beaux-Arts)與新興藝術家的激烈對抗,也改變了十九世紀法國藝術的發展方向。

1824年,安格爾帶著他的《路易十三的誓願》(Le Vœu de Louis XIII)重返巴黎,這幅作品獲得了極高的評價,並被視為新古典主義的勝利標誌。這一年,德拉克洛瓦也在沙龍展出了他的《希奧島的屠殺》(Le Massacre de Scio),這幅畫以血腥、悲劇性的畫面描繪了希臘獨立戰爭(Greek War of Independence)中的一場大屠殺,畫面充滿動盪與強烈的色彩對比,展現了浪漫主義的戲劇性與人道關懷。這兩幅作品的對比,使得藝術界開始出現明顯的分裂,學院派與浪漫派各自形成陣營,開始了一場長達數十年的美學之爭。

1827年,這場衝突達到高潮,當年的沙龍成為了兩派最直接的對決場域。安格爾展出了他的《荷馬禮贊》(Apothéose d’Homère),這是一幅極具象徵意義的歷史畫,描繪荷馬(Homer)端坐於王座之上,周圍環繞著歷史上最偉大的藝術家與思想家,如拉斐爾(Raphaël)、米開朗基羅(Michelangelo)、莎士比亞(Shakespeare)與亞歷山大大帝(Alexander the Great),畫面莊重而靜謐,所有人物井然有序地朝向荷馬,展現了安格爾對於古典秩序與藝術傳承的崇高信仰。然而,德拉克洛瓦則以《薩達納帕拉之死》(La Mort de Sardanapale)作為回應,這幅畫描繪了亞述國王薩達納帕拉(Sardanapalus)面對滅亡時,選擇焚燒他的宮殿與所有財物,包括他的僕人與情婦,畫面充滿混亂與激情,色彩濃烈,人物肢體扭曲而戲劇化,展現了極致的浪漫主義美學。

這次展覽的結果,使得兩派的分歧更加明顯,安格爾的擁護者讚揚他的作品秩序井然,符合藝術應有的高貴與理性,而德拉克洛瓦的支持者則批評安格爾的畫作過於冷漠與僵硬,缺乏情感與生命力。另一方面,浪漫派的擁護者認為德拉克洛瓦的作品更能觸動人心,展現出藝術應該具有的激情與人性,而學院派則批評他的畫作過於混亂,缺乏結構與清晰度。這場爭論不僅侷限於評論家與藝術家之間,更影響了當時的藝術教育體系,許多年輕畫家開始在這兩個陣營之間選擇自己的藝術方向。

安格爾與德拉克洛瓦的個性也反映在這場戰爭之中。安格爾是學院派的正統守護者,他嚴謹、保守,對於藝術的標準極為執著,他曾經公開批評浪漫主義畫家,認為他們的作品只是「色彩的雜亂堆砌」,缺乏真正的藝術價值。他的畫室成為新古典主義的最後堡壘,許多年輕畫家如希波利特·弗朗德蘭(Hippolyte Flandrin)與尚-巴蒂斯特·奧古斯丁(Jean-Baptiste Auguste)都受到了他的影響,繼續延續他的線條美學。相比之下,德拉克洛瓦則是浪漫派的核心人物,他的個性奔放、充滿情感,對於藝術的理解充滿革命性,他曾經表示:「給我足夠的泥土與顏料,我可以畫出世界。」這句話體現了他對於色彩的極端推崇,也顯示了他對於藝術應該是直覺性與情感性的信仰。

這場戰爭並未因為沙龍的爭論而結束,到了1834年,兩派的對抗仍然持續,當年的沙龍展覽再次成為兩者較勁的舞台。安格爾展出了他的《聖辛弗羅尼安的殉教》(Le Martyre de saint Symphorien),這幅作品描繪了一名基督教殉教者被羅馬士兵帶往處刑場的場景,畫面中的人物精確、莊重,展現了新古典主義對於歷史場景的理性處理。然而,這幅畫並未獲得預期的成功,許多評論家認為它缺乏情感與戲劇張力,而德拉克洛瓦則再次以他的色彩運用與動感畫面吸引了大眾的目光,使得浪漫主義在這場競爭中逐漸取得優勢。

這場沙龍戰爭不僅是一場藝術風格的較量,更是一場關於藝術本質的思辨。在這場對決中,安格爾堅持線條的理性與結構,而德拉克洛瓦則主張色彩的情感與自由,這兩種觀點不僅影響了當時的藝術潮流,也為後來的現代藝術發展奠定了基礎。安格爾的理性秩序與德拉克洛瓦的感性激情,分別影響了後來的象徵主義(Symbolism)與印象派(Impressionism),使得十九世紀的藝術發展呈現出更加多元與自由的面貌。

這場戰爭最終並未有明確的勝負,因為兩位大師的理念各自影響了不同的藝術流派,使得十九世紀法國繪畫呈現出兩條並行發展的路徑。然而,這場對決也讓藝術界意識到,繪畫並非僅有一種表現方式,而是可以透過不同的媒介、技術與理念來探索人類的情感與思想,使得藝術在這場競爭之中,開啟了更廣闊的可能性。

3.4 安格爾《聖桑福里安的殉教》

1834年,安格爾歷經十年的構思與修改,終於在巴黎沙龍展出了《聖桑福里安的殉教》(Le Martyre de Saint Symphorien),這幅畫被他視為歷史畫的巔峰之作,也是對於學院派傳統的最後一次重大捍衛。然而,這件作品並未如他所期望的那樣獲得廣泛的讚譽,反而成為其藝術生涯中的一大挫敗。畫作本身展示了安格爾對於線條與結構的極致追求,展現了他對於新古典主義(Neoclassicism)理想的堅持,但這種對形式的執著卻也使得畫作顯得過於冷靜與僵硬,未能觸動觀者的情感,最終導致評論界的兩極評價。這幅畫的命運反映了十九世紀法國藝術界的變遷,也顯示了安格爾作為學院派最後一位大師的技術執念如何影響了他的創作方向。

《聖桑福里安的殉教》取材自基督教早期的殉道者聖桑福里安(Saint Symphorian),他因拒絕向羅馬異教神祇獻祭而被判死刑,最終在群眾與士兵的圍觀下,被帶往刑場處決。這幅畫描繪的場景正是聖桑福里安被羅馬士兵押送至刑場的瞬間,他昂首挺胸,臉上充滿堅定的信仰光輝,而他的母親則站在城牆之上,向兒子喊話,鼓勵他勇敢面對死亡,不要屈服於暴政。畫面構圖呈現出一種對比關係:聖桑福里安與母親分立畫面的兩端,形成視線的呼應,而羅馬士兵則充滿動感地環繞著聖桑福里安,使整幅畫作具有強烈的戲劇張力。

然而,這幅畫的技術處理卻顯示了安格爾極端的形式主義,特別是在人物結構與線條運用上,他投入了大量時間雕琢每個人物的輪廓,使其呈現出古典雕塑般的質感,這種風格延續了他對於拉斐爾(Raphaël)與普桑(Nicolas Poussin)藝術傳統的尊崇。然而,這種對於線條的執著,使得畫面中的人物顯得過於僵硬,缺乏自然的流動感,尤其是聖桑福里安的姿態,被批評為過於機械化,未能展現出應有的情感張力。此外,畫面的色彩運用相當克制,安格爾避免使用強烈的對比色,而是選擇較為低調的色調來強調畫面的整體和諧,這種做法雖然符合新古典主義的原則,但在當時已經逐漸受到浪漫主義(Romanticism)的挑戰,特別是與德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)鮮豔奔放的色彩風格相比,顯得格外沉悶。

這幅畫在1834年巴黎沙龍展出後,立刻引起了藝術評論界的廣泛討論。學院派的擁護者認為這是歷史畫的極致表現,展現了安格爾對於形體美學的極致追求,而浪漫主義的支持者則批評它缺乏情感與動勢,與德拉克洛瓦的作品形成鮮明對比。特別是在同一場沙龍中,德拉克洛瓦的《希俄斯島的屠殺》(Le Massacre de Scio)與《梅迪奇的遺囑》(La Justice de Trajan)都展現了強烈的戲劇性與豐富的色彩,使得安格爾的畫作在視覺效果上顯得過於保守。

這幅畫的失敗對安格爾造成了極大的打擊,他對於評論界的反應感到失望,甚至一度決定離開巴黎,前往羅馬擔任法國學院(Académie de France à Rome)院長,以逃避巴黎藝術界的批評。他的這次離開,也象徵著新古典主義在法國藝術界的式微,浪漫主義與現實主義(Realism)開始逐漸取代學院派成為藝術界的主流風格。

《聖桑福里安的殉教》雖然在當時並未獲得廣泛的讚譽,但它仍然展現了安格爾在歷史畫上的技術成就,特別是在解剖學與透視法的應用上,仍然保持著極高的標準。畫中人物的動態安排,雖然被批評為過於僵硬,但其結構上的嚴謹性卻是無可挑剔的。此外,他對於衣物褶皺的細緻描繪,特別是聖桑福里安的長袍與羅馬士兵的盔甲,顯示了他對於質感與光影的掌控能力。這些技術上的優勢,使得這幅畫即便在當時未受青睞,卻仍然被後來的學院畫家視為典範,影響了十九世紀後期的學院派藝術發展。

然而,這幅畫的未完成感也成為後人評論的焦點。許多研究者認為,安格爾在創作這幅畫的過程中,不斷修改與調整,導致畫面的某些部分缺乏連貫性,例如背景的建築與天空部分,顯得過於簡化,未能有效地襯托前景的人物動勢。此外,畫面的光線來源也顯得模糊不清,使得整體氛圍缺乏層次感,這種未完成的特質,使得它無法像安格爾其他著名的歷史畫作品那樣,達到完美的視覺效果。

這幅畫雖然沒有成為安格爾生涯中的代表作,但它卻象徵著學院派藝術的最後輝煌,也展現了安格爾對於繪畫技術的極端執著。他試圖透過這幅畫證明歷史畫仍然是最崇高的藝術形式,但最終卻未能贏得當時評論界的認可,反而成為他藝術生涯中最具爭議的作品之一。《聖桑福里安的殉教》的命運,不僅是安格爾個人的挫折,也象徵著新古典主義在十九世紀藝術界逐漸失去優勢,而浪漫主義與現實主義則開始主導藝術的未來發展方向。

四、東方主義與感官革命1835-1867

1835年之後的安格爾,進入了他藝術生涯的晚期階段,這段時期的創作逐漸脫離了早年的學院派歷史畫框架,轉而展現出更加自由、感官化與幻想性的風格,這種轉變與十九世紀法國社會的藝術風潮密切相關。在浪漫主義興起、歐洲殖民主義擴展與異國情調(exoticism)興盛的背景下,安格爾的作品開始展現強烈的東方主義(Orientalism)風格,他在晚年創作的多幅作品,如《土耳其浴》(Le Bain Turc)、《大宮女》(La Grande Odalisque)與《泉》(La Source),皆成為這段時期藝術風格的代表。這些畫作在視覺上延續了他對於新古典主義線條的高度追求,但同時也強調色彩、光影與材質質感的表現,使得畫面展現出前所未有的感官誘惑力。此外,他的作品開始擺脫過去歷史畫的道德敘述功能,轉而專注於肉體之美與感官的極致表現,這使得他在十九世紀藝術史中佔據了一個特殊的地位,既是學院派的最後捍衛者,也是浪漫主義與現代主義的先驅之一。

東方主義在十九世紀的法國繪畫中是一個重要的文化現象,它不僅涉及對於伊斯蘭世界與北非文化的想像,更是歐洲殖民主義時期對於「異域」的視覺再現方式。許多畫家,如德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)與席里柯(Théodore Géricault),都曾親自前往北非或中東,進行田野觀察與紀錄,創作出充滿異國風情的作品。然而,安格爾的東方主義並非基於真實的旅行經驗,而是透過文學、版畫與其他畫家的作品所構築出的幻想世界,他所描繪的「東方」並非真實的伊斯蘭世界,而是一個以歐洲人視角建構出的異國樂園,充滿了對於女性裸體、宮廷奢華與感官享受的美學想像。這種東方主義視角在安格爾的作品中,並非單純的民族描繪,而是一種象徵性的空間建構,提供觀者一個逃離現實、沉浸於感官享受的視覺體驗。

1835年,安格爾接受法國政府的任命,前往羅馬擔任法國學院院長(Directeur de l'Académie de France à Rome),在這段期間,他的作品開始展現出與過去不同的美學傾向。這時期他仍然創作了一些以宗教或歷史為主題的作品,如《聖母頌》(L'Immaculée Conception)與《朱庇特與忒提斯》(Jupiter et Thétis),但與此同時,他開始重新探索女性裸體的表現,並且在造型與構圖上展現出更為自由的風格。與過去學院派的古典人體畫不同,這段時期的作品更強調身體的曲線、柔軟度與肌膚的光澤感,這使得他的畫作呈現出極高的感官魅力,並且開始脫離學院派傳統的敘事性,而更加專注於視覺享受本身。

晚年的安格爾對於線條的掌控更加純熟,他的裸體畫作不再只是解剖學上的完美,而是一種充滿感性與詩意的形態表現。例如,他的代表作《土耳其浴》便是一個極具象徵性的畫面,畫中充滿了交錯的女性裸體,她們以不同的姿勢沐浴、閒談或沉思,整幅畫作彷彿是一首以身體曲線為旋律的詩篇,展現出一種幾乎是音樂般的流動感。在這幅畫中,他運用了圓形構圖,使得人物彼此交錯、層疊,形成了一種視覺上的動態流動感,這種表現方式顯示出他在晚年對於形體美學的極致追求。

此外,《泉》也是他晚年作品中極具代表性的一幅,這幅畫描繪了一位年輕女性站立於泉水旁,她手持水壺,緩緩地將水倒入池中,她的身體姿態呈現出完美的曲線,與自然環境形成了一種和諧的關係。這幅畫除了展現安格爾對於人體的極致掌控外,也具有象徵性的意涵,女性的身體與水流的形象被視為生命與純潔的象徵,而她略帶靜謐的表情則強化了畫面的神秘感。這幅畫的創作歷時數十年,從最早的素描到最終的油畫完成,顯示出他對於這幅作品的高度重視,並且也說明了他對於完美形式的追求達到了何種程度。

這段時期的作品顯示出安格爾對於感官革命的參與,他不再將繪畫視為單純的敘事工具,而是作為一種視覺與感官的探索方式。他透過柔和的光線、細膩的色調與完美的線條,創造出一種具有音樂感的美學體驗,這種風格影響了後來的象徵主義(Symbolism)與裝飾藝術(Art Nouveau),並且為十九世紀晚期的藝術潮流奠定了基礎。此外,他對於女性形體的描繪方式,也影響了印象派(Impressionism)與二十世紀的現代主義畫家,例如雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)與馬蒂斯(Henri Matisse),皆從他的作品中汲取靈感,發展出更自由與感性的裸體畫風格。

安格爾的晚期創作標誌著他個人風格的全面轉變,他不再拘泥於學院派的歷史敘事,而是將視覺藝術推向一個更加純粹與感官化的境界。他的東方主義作品並非單純的異國描寫,而是一種透過幻想與形式轉化的美學探索,這種視角使他的作品具有超越時代的魅力,並且在十九世紀藝術史中佔據了極為重要的位置。他的晚年畫作不僅代表了新古典主義的最後輝煌,也為後來的藝術潮流提供了一個新的方向,使得感官與形式的結合成為繪畫表現的新標準。

4.1 安格爾《土耳其浴》密碼:後宮想像與女性自主

安格爾的《土耳其浴》(Le Bain Turc)是他生命晚期的重要作品之一,創作於1862年,這幅畫作以其濃厚的東方主義色彩和對感官享受的強烈表達而著名。畫面描繪了一群裸露的女性在後宮浴場中放鬆、談笑的情景,構成一幅充滿異國情調與私密氛圍的畫面。《土耳其浴》並非真實的場景再現,而是基於安格爾對東方文化的想像以及對古典藝術形式的再詮釋。這幅作品不僅在技法上令人驚艷,更反映了十九世紀西方社會對東方的迷戀與藝術表現中的性別權力結構。

在構圖上,安格爾選擇了一種圓形的畫框設計,這在當時的藝術中極為罕見,給人以鏡頭或窺視的感覺,進一步強化了觀看者作為旁觀者的角色。這種構圖方式模糊了觀看者和畫中人物之間的邊界,使觀者得以進入畫中的親密空間。畫面的女性形體彼此交疊,姿態優雅且自然,展現了安格爾對人體線條的掌控能力和他對古典美學的熱愛。裸露的身體經由柔和的光影處理,呈現出滑嫩的肌膚質感,並透過精確的曲線與流暢的筆觸凸顯女性的柔美與優雅。

畫作中的場景並非寫實,而是一種充滿幻想的理想化後宮生活。安格爾對後宮的想像深受十九世紀歐洲東方主義的影響。在東方主義的語境中,後宮通常被塑造成一個異國情調濃厚且充滿感官誘惑的地方,是西方男性藝術家滿足視覺和文化好奇心的場域。畫中女性的群像不僅象徵著對女性形體的讚美,也在一定程度上暴露了男性凝視(Male Gaze)的權力結構。女性在畫中處於一種被觀看的狀態,而觀看者作為外部的男性角色,對畫面中的女性擁有絕對的掌控權,這使得《土耳其浴》成為討論性別權力關係的重要文本。

然而,儘管畫作帶有強烈的男性凝視特徵,畫中的女性形象並非完全被動。安格爾透過細膩的刻畫,賦予了畫中女性一種自主的存在感。她們的姿態自然、神情愉悅,似乎完全沉浸於自己的世界之中,而非單純為取悅觀看者而存在。這種自主性的表達,使《土耳其浴》在展現女性主體性方面也具有一定的意涵。安格爾的這種表現手法在當時是具有挑戰性的,因為它既反映了對女性形體的讚美,也對傳統的性別角色進行了一定程度的顛覆。

除了主題和構圖,安格爾在技法上的追求也為這幅畫作增添了深度。他運用了大量的光影對比和柔和的色彩處理,將畫中的人物和背景融合在一起,營造出一種和諧而夢幻的氛圍。每個女性形象的線條都經過精確的計算,與其他人物形成流暢的視覺節奏,整體畫面給人以舒適而和諧的感受。這種對線條和色彩的極致運用體現了安格爾對古典藝術的深入理解與創新運用。

《土耳其浴》在藝術界引發了巨大爭議,原因在於它突破了當時對裸露女性形象的藝術界限。在十九世紀的藝術傳統中,裸女的描繪通常需要附加宗教或神話的背景來合理化其存在,而《土耳其浴》則將裸女描繪置於一個非宗教化、非神話化的現實場景中,這使得它成為當時社會對藝術審美與道德標準的一種挑戰。批評者認為畫作過於挑逗,缺乏古典藝術中應有的崇高性,而支持者則讚揚其在構圖與形式上的創新與對人體美的極致表達。

這幅畫作還體現了安格爾對東西方文化交融的探索。他通過對東方文化的浪漫化詮釋,將西方古典主義與東方主題相結合,創造出一幅既有古典之美,又充滿異國情調的作品。《土耳其浴》中的每個細節,包括女性的姿態、紋飾的設計、背景的處理,都展示了安格爾試圖在東方主義的框架內融入自己的藝術哲學。這種對文化與藝術形式的融合為十九世紀的東方主義藝術提供了一個重要的範例,同時也為後來的藝術家探討性別與文化議題提供了靈感。

透過《土耳其浴》,安格爾展現了他在古典主義與東方主義之間的平衡能力,並挑戰了藝術與文化中的既定規範。這幅作品的影響超越了其時代,成為藝術史中探討東方主義、女性形象以及性別權力結構的重要案例。

4.2 安格爾《莫西埃夫人肖像》

安格爾的《莫西埃夫人肖像》(Madame Moitessier)於1856年完成,是他古典主義風格的巔峰之作之一,也是十九世紀肖像畫中的代表性作品。這幅畫以其細膩的技法、對褶皺的精緻處理以及深刻的女性形象刻畫而著稱。畫中所描繪的主角莫西埃夫人是一位出身富裕階層的巴黎貴婦,她的形象既反映了當時法國上層社會的審美理想,也揭示了女性身份在藝術與文化中的複雜位置。透過這幅作品,安格爾不僅展現了自己對古典藝術的高度掌握,也透過服裝與姿態的象徵性設計,探討了女性氣質與社會權力的微妙博弈。

在畫面構圖上,莫西埃夫人被置於一個充滿對稱感的空間中,背景的裝飾紋樣與她的服裝構成視覺上的和諧互動。她坐在一張椅子上,身體略微側向右方,頭部轉向觀者,形成一種自然且穩定的姿態。這種姿態強調了她作為貴婦的尊貴與威嚴,同時也流露出一種親近的氣質,讓觀者得以感受到畫中人物的溫柔與自信。背景中的鏡子是構圖中的重要元素,不僅為畫面增添了深度感,也在視覺上強化了畫中的幾何結構,使整幅畫作既嚴謹又不失生氣。

安格爾在這幅畫中對服裝褶皺的刻畫堪稱絕技。莫西埃夫人身穿一件飽滿而華麗的長裙,裙襬的褶皺層層疊疊,形成了豐富的視覺節奏。這些褶皺並非純粹的裝飾,而是一種象徵性的設計,表達了莫西埃夫人在社會中的地位與身份。服裝的奢華材質與細膩的紋理反映了她所處階層的富裕生活,而褶皺的精緻處理則暗示了一種權威感,將她包裹在象徵權力與地位的外殼中。同時,褶皺也以柔和的曲線與人物的身體線條形成對話,增添了畫面的動感與層次。

畫中的莫西埃夫人並非僅僅是被動的展示對象,她的神情和眼神流露出某種自信與從容,使得她的形象具有一種主體性。她的目光直接與觀者相接,這種交流方式賦予了畫作一種動態的張力,也讓她成為不僅僅是社會階層的符號,而是一位具有內在深度的女性。安格爾在這裡成功地將傳統的古典美學與對女性心理的現代探索相結合,將莫西埃夫人塑造成一個超越時代的形象。

背景的設計與主體形成了一種有趣的對比。畫中的背景充滿了裝飾細節,從鏡面的反射到壁紙的圖案,每一處都經過精心設計。這些細節不僅增加了畫面的豐富性,也與莫西埃夫人的形象相互映襯,強化了她作為中心人物的地位。鏡子作為背景的重要元素,象徵著內省與自我認知,同時也暗示了女性在社會中的雙重身份:既是被凝視的客體,又是具備主體意識的個體。

《莫西埃夫人肖像》的創作過程本身也充滿了故事性。安格爾起初對這幅畫的構圖和細節並不滿意,多次進行修改,最終耗費了數年時間才完成。這種對細節的執著與苛求體現了他作為古典主義畫家的完美主義態度。安格爾對細節的關注不僅體現在人物的服裝與面容上,也延伸到畫面中的每一個角落,使得整幅作品散發出一種無可挑剔的和諧感。

這幅畫完成後,立即在藝術界引起了廣泛關注與討論。一方面,評論家讚揚安格爾在畫中對形式與內容的完美結合,認為這是古典主義藝術的巔峰之作;另一方面,也有人批評這幅畫過於注重表面的華麗與精緻,缺乏人物內在的動感與真實感。然而,這些爭議並未減損《莫西埃夫人肖像》的藝術價值,反而使其成為安格爾探索女性形象與社會身份的重要範例。

在後世的研究中,《莫西埃夫人肖像》被認為是安格爾對女性肖像畫的顛覆性創作之一。透過對褶皺的象徵性運用與人物心理的深刻刻畫,他成功地將女性從單純的審美對象轉變為具有情感與思想深度的主體。同時,畫作中的細節與背景設計也為藝術史研究提供了豐富的素材,讓人得以一窺十九世紀法國社會的審美風尚與文化氛圍。這幅畫以其獨特的藝術風格與深刻的社會意涵,成為安格爾藝術生涯中的重要里程碑,也為後來的藝術家提供了靈感與啟發。

4.3 安格爾《泉》的純粹性神話

安格爾的《泉》(La Source)是十九世紀西方藝術中最具象徵性的女性裸像之一,這幅作品於1856年完成,但其創作歷程卻跨越了三十餘年之久。畫作描繪了一位全裸的年輕女子站立在自然景觀中,手持一個傾倒出水的陶罐,水流從罐中傾瀉而下,象徵純潔與永恆生命力。這幅畫以其極致的線條美感與對古典美學的執著而聞名,不僅展現了安格爾對古希臘藝術的熱愛,也體現了他畢生對完美形體的追求。

《泉》的創作構思最早可追溯至1820年代,當時安格爾已開始構思這件作品,並繪製了多張素描稿。然而,直到1856年,他才真正完成這幅畫,這長達數十年的創作過程顯示出安格爾對完美形式的不懈追求。這幅畫的女性形象並非單純的自然寫實,而是融合了藝術理想與古典美學的象徵性設計。她的姿態既自然又經過精心計算,線條流暢,形體比例完美無瑕,呈現出近乎雕塑般的質感。安格爾以極度精細的筆觸描繪肌膚的光滑與柔軟,使其散發出一種神聖與超凡的美感。

畫面中的女性形象源自古希臘與文藝復興時期的藝術傳統,特別可以看到與普拉克西特列斯(Praxiteles)的雕塑作品《克尼多斯的阿芙羅狄蒂》(Aphrodite of Knidos)之間的相似性。她的身體呈現出一種微妙的S形曲線,這種姿態在古典藝術中常見,象徵著女性之美的和諧與均衡。此外,她的手勢也充滿象徵意涵,左手輕輕支撐著水罐,右手優雅地扶在頭上,這種姿勢既展現了柔美的韻律感,也使得整幅畫具有靜謐而崇高的氛圍。

《泉》的背景設計相對簡樸,僅以樹葉、岩石與水源作為點綴,這使得畫面的焦點完全集中在女性形象本身。這種處理方式進一步突顯了安格爾的藝術理念,即以純粹的形式表現永恆的美。他捨棄了多餘的細節,使畫作中的女性形象宛如一座希臘雕像般矗立在自然之中,與環境融為一體。這種對簡潔與純粹的追求,讓這幅畫在視覺上達到了極致的和諧感。

值得注意的是,《泉》在十九世紀的法國社會中引起了相當大的關注與討論。與傳統的裸女畫不同,這幅作品並未附加宗教或神話背景,而是以單純的人體形式來表現美的理想,這在當時的藝術界被視為一種創新的嘗試。傳統上,女性裸體形象往往需要透過寓言、神話或歷史敘事來賦予合理性,而《泉》則直接以女性形象作為主題,這種處理方式挑戰了當時的藝術觀念,也成為十九世紀新古典主義藝術的一個代表性案例。

此外,水流的象徵性也是這幅畫的重要元素之一。在西方藝術與文學傳統中,泉水常與純潔、生命與神聖聯繫在一起,象徵著淨化與重生。畫中的水罐與傾瀉的流水暗示著女性與自然之間的聯繫,也強化了她作為生命之源的象徵性形象。這種隱含的寓意使《泉》不僅僅是一幅美的頌歌,更是一種對生命與自然關係的深刻思考。

技法方面,安格爾在《泉》中展現了他卓越的繪畫技巧,特別是在光影與肌膚質感的處理上。他運用了極為細膩的色彩過渡,使女性形象呈現出接近雕塑般的立體感。柔和的光線從畫面的左側照射而來,使人體的輪廓更加鮮明,同時也增強了肌膚的光澤感。這種對光影的運用,使得畫作具有極強的視覺吸引力,進一步強調了人物的神聖性與理想化特質。

在十九世紀的藝術評論界,《泉》被視為新古典主義與浪漫主義之間的一個橋樑。安格爾雖然堅持古典主義的理念,但他的線條處理與對人物心理的微妙表現,卻與浪漫主義的情感表達有所重疊。這種風格上的融合,使得《泉》成為安格爾最具代表性的作品之一,也使他在藝術史上的地位更加穩固。

這幅作品完成後,被收藏於巴黎奧賽博物館(Musée d'Orsay),並成為該館最受矚目的藏品之一。它對後世藝術產生了深遠的影響,許多後來的藝術家,如德加(Edgar Degas)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)等人,都曾受其啟發,探索人體之美與純粹性的藝術表達。《泉》不僅是十九世紀法國藝術的經典之作,也是一幅關於理想美學與女性形象的永恆象徵。

4.4 《奧松維爾伯爵夫人》頸部的幾何學與心理深度

安格爾於1845年完成的《奧松維爾伯爵夫人》(Comtesse d'Haussonville)是一幅極具代表性的肖像畫,它不僅展現了安格爾精湛的技巧與古典主義的形式美學,更在構圖與人物心理表現上達到了高度的平衡。這幅畫的主角奧松維爾伯爵夫人來自法國貴族,她的形象不僅是身份與地位的象徵,更是女性氣質與內心世界的藝術化展現。安格爾以其標誌性的流暢線條與精緻光影,塑造出這位貴婦既端莊又帶有一絲神秘的形象,而畫作中特別強調的頸部線條與身體姿態,則成為藝術史上討論其幾何結構與心理深度的重要切入點。

畫中的奧松維爾伯爵夫人以一種優雅而略帶不安的姿態出現在畫面中央,她的上半身微微轉向觀者,右手輕輕托著下巴,左手則懸垂於腰際,展現出一種思索與內斂的神情。她的雙眼直視觀者,帶有一種內省的氣質,使整幅畫面不僅僅是對美的再現,更是一種心理深度的探索。安格爾在這幅畫中極度強調細節,從臉部的柔和過渡到服裝的細膩紋理,每一筆觸都顯示出他對肖像畫的極致追求。然而,最引人注目的部分,則是她的頸部線條與肩膀的幾何結構,這成為畫作最具辨識度的特徵之一。

安格爾對於人體的詮釋,往往帶有一種理想化的變形處理。在《奧松維爾伯爵夫人》中,最顯著的變形即是她修長的頸部與略顯不自然的肩部曲線。這種形態的處理,使得畫面產生一種獨特的視覺張力,既符合古典美學中對優雅的定義,也讓人物呈現出一種幾乎超現實的理想形態。安格爾刻意拉長頸部,使其與肩膀之間形成流暢而連貫的弧線,這種強調幾何構造的做法,使畫面具有一種靜謐而和諧的氛圍,進一步突出了伯爵夫人的氣質與身份。

背景的處理同樣顯示出安格爾對構圖的精心安排。在畫面的左側,一面鏡子反映出伯爵夫人的背影,這種巧妙的鏡像安排,不僅增加了畫面的層次感,也暗示了人物的多重身份。鏡子作為畫面中的關鍵元素,象徵著自省與內在世界的呈現,讓畫作不僅是對一個貴族女性的寫實描繪,更是一種對女性心理深度的探索。鏡中的倒影使觀者對伯爵夫人的形象產生雙重認知,她既是畫中的主體,也是畫面之外的觀者,這種視角的安排,使畫面產生了一種耐人尋味的戲劇性,進一步增強了作品的心理層次。

在色彩與服裝的處理上,安格爾展現了他一貫的精細筆法。伯爵夫人的藍色禮服以柔和的光影層次呈現,布料的質感與褶皺細節被描繪得栩栩如生,特別是手臂與肩膀周圍的布料處理,展現了安格爾對於繪製服飾的卓越能力。與此同時,畫面中的珠寶與細緻的刺繡也反映了伯爵夫人作為貴族女性的華貴身份,這些細節的描繪,使畫作充滿了當時社會上層階級的象徵意涵。

值得注意的是,安格爾在這幅畫中對於女性形象的塑造,既展現了十九世紀貴族女性的典型姿態,又帶有一種近乎神話化的理想美學。這與他在其他肖像畫中對人體的處理方式一脈相承,例如《大宮女》(La Grande Odalisque)與《土耳其浴》(Le Bain Turc)中,他同樣運用誇張的線條與流暢的輪廓來強調女性的優雅與神秘氣質。然而,在《奧松維爾伯爵夫人》中,這種誇張的變形處理並未使畫面顯得怪異,反而透過巧妙的構圖與色彩運用,增強了人物的高貴氣質,並使其具有一種永恆的美感。

這幅畫的心理深度還體現在人物的表情與肢體語言之中。伯爵夫人的眼神帶有一絲若有所思的情感,她的手勢也暗示著內在的沉思與靜謐。安格爾並未選擇讓她展現微笑或過於強烈的情緒,而是透過細膩的面部表情,塑造出一種既親切又帶有距離感的氣質。這種微妙的心理暗示,使得畫面擁有更豐富的詮釋空間,讓觀者得以深入思考畫中人物的內心世界。

安格爾的《奧松維爾伯爵夫人》在十九世紀的藝術界受到極高的評價,被認為是肖像畫藝術的巔峰之作之一。這幅畫不僅展現了他對人體形態的獨特理解,也體現了他對女性形象的理想化塑造。在技法、構圖與心理描繪上,這幅畫都達到了極高的水準,使其成為研究安格爾風格與十九世紀肖像畫藝術的重要範例。透過這幅畫,安格爾成功地將幾何結構與人物心理相結合,創造出一個超越時代的女性形象,使《奧松維爾伯爵夫人》成為藝術史上的經典之作。

五、安格爾爭議與遺產

安格爾在藝術史上的定位長期處於矛盾之中。他被認為是新古典主義的最後一位偉大畫家,以極致的線條與形式美學堅守古典傳統。然而,與此同時,他的作品在某些方面又展現出與現代藝術相通的特質,使得後世的藝術評論家難以簡單地將他歸類於某一特定流派。他的畫風在十九世紀的藝術圈內引起了極大的爭議,一方面他被視為學院派的保守領袖,另一方面,他對於形式、線條與人體比例的自由處理,卻為後來的現代藝術家提供了靈感。在古典與現代之間的游移,使得安格爾成為一個被誤讀的現代性先驅,他的遺產也在不同時期被以不同的視角重新評估。

在他所處的十九世紀,法國藝術界正處於古典主義與浪漫主義之間的衝突,浪漫主義畫家如德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)強調色彩與情感的直接表達,而安格爾則始終堅持新古典主義對線條與形式的嚴謹掌控。這種對立關係使得安格爾的藝術理念常被視為保守派的代表,他對結構與細節的執著,讓他與當時崇尚即興與自由表現的浪漫主義畫家形成鮮明對比。雖然他在官方藝術機構如法國學院(Académie des Beaux-Arts)中享有極高的聲譽,但他所強調的理想美學,也遭到一些年輕藝術家的質疑與挑戰。然而,這樣的對立並未真正削弱他的影響力,反而促使後世藝術家對他的作品進行更深入的再解讀,發現其中蘊含的前衛性。

安格爾在形體處理上具有極強的個人風格,他不完全依照自然的透視與解剖規則,而是根據畫面的美感需求進行變形與誇張。這一點在《大宮女》(La Grande Odalisque)中表現得尤為明顯,畫中女性的背部被異常拉長,與人體正常比例並不相符,然而這種變形卻增強了畫面的柔和感與神秘氣質。這種對人體形態的自由處理,在當時的藝術圈內引起了爭議,批評者認為他背離了古典藝術的真實性,但後來的現代主義藝術家如馬蒂斯(Henri Matisse)、畢卡索(Pablo Picasso)等人卻從這種形式上的解構與重構中獲得了靈感。他們從安格爾的作品中看到了對結構與線條的主觀調整,這種方式成為二十世紀現代藝術的基礎之一,顯示出安格爾的前瞻性。

除了形體處理,安格爾的線條藝術也對後來的藝術發展產生了深遠影響。他的素描作品以極致的精確與流暢著稱,線條不僅是一種輪廓的描繪,更是一種情感與結構的表達。他的素描具有高度的裝飾性與韻律感,這種特質影響了後來的裝飾藝術(Art Deco)與新藝術運動(Art Nouveau)。他的線條風格也在二十世紀的數位藝術與設計領域得到再發現,數位時代的藝術家運用安格爾的線條概念,探索視覺藝術與科技結合的新可能性,這使得他的藝術遺產在不同時期都能獲得新的詮釋與價值。

安格爾的影響不僅限於純粹的藝術領域,他在視覺敘事與人物塑造上的處理,也對電影與攝影的構圖產生了影響。例如,他的肖像畫中人物的靜態姿態與心理暗示,成為後來電影鏡頭語言的參考之一。他的構圖方式強調主體的完整性與環境的細節關係,這樣的視覺安排也可以在許多攝影大師的作品中找到回應。他的作品中對於女性形象的塑造,雖然在某些評論中被認為是男性凝視的典型案例,但同時也為女性在藝術中的表現提供了豐富的研究材料,使他的畫作成為女性主義藝術評論的重要討論對象。

在美術館與市場價值方面,安格爾的作品長期受到高度重視。他的畫作被法國盧浮宮(Musée du Louvre)、奧賽博物館(Musée d'Orsay)等頂級美術館收藏,並成為十九世紀藝術的重要代表。他的素描與肖像畫在拍賣市場上亦屢創高價,顯示出他的藝術遺產在今日依然具有極高的市場認可度與文化價值。這種長期的影響力,顯示出他雖然在十九世紀被視為學院派的代表,但他的藝術內涵與形式探索卻遠遠超越了時代的侷限,成為藝術史上不斷被重新解讀的重要對象。

安格爾的藝術遺產之所以具有持久的影響力,在於他成功地將傳統與創新結合。他雖然遵循古典主義的基本原則,但他的創作方法與形式處理卻帶有強烈的個人風格,這使得他的作品在不同時期都能與新的藝術潮流產生共鳴。無論是在十九世紀的藝術學院,或是二十世紀的現代藝術運動,甚至是數位時代的設計與影像創作,他的影響都無處不在。這樣的跨時代影響,使得安格爾成為一位被誤讀的現代性先驅,他的作品不僅是新古典主義的經典,也是現代藝術演變過程中的關鍵環節。

5.1 安格爾的兩面性:保守派領袖 vs. 抽象啟蒙者

安格爾在十九世紀的藝術界佔據著特殊的地位,他既是法國學院派藝術的堅定守護者,又在無意間成為後來現代藝術的啟發者,這種矛盾的形象使得他在藝術史上的評價一直存在爭議。他在生前被視為新古典主義的最後一位大師,忠於拉斐爾(Raphael)以來的理想化造型與線條純粹性,對抗浪漫主義強調色彩與情感表達的潮流。他的學生與追隨者大多來自法國學院(Académie des Beaux-Arts),這使得他被視為保守派的領袖,代表著古典主義的正統傳承。然而,諷刺的是,他對於人體形態的誇張處理與線條的極端強調,卻影響了二十世紀的抽象與現代藝術,成為馬蒂斯(Henri Matisse)與畢卡索(Pablo Picasso)等人的靈感來源,使他成為無意間的抽象啟蒙者。這種雙重身份,使得安格爾在藝術史上的定位極為複雜,既是傳統的守護者,又是創新的催化者。

安格爾的保守性最明顯地體現在他對於繪畫技法的高度講究與對學院派原則的堅持。他認為線條是藝術的最高原則,色彩只是輔助性的元素,這種觀點與浪漫主義畫家如德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的主張完全對立。德拉克洛瓦強調色彩的表現力,認為色彩可以直接傳達情感與氛圍,而安格爾則認為線條才是塑造形式與結構的核心。他的畫作往往展現出極致的輪廓精確性,這種對線條的執著,使他的作品在視覺上顯得異常精緻而冷靜,與當時強調戲劇性與動感的浪漫主義潮流格格不入。他的《路易十三的誓願》(Le Vœu de Louis XIII)與《羅傑解救安潔莉卡》(Roger délivrant Angélique)等大型歷史畫作,都充分展現了他對於新古典主義原則的堅守,這使得他在官方藝術界受到極高的推崇,被視為學院派的精神領袖。

然而,安格爾的創作並非完全遵循古典主義的傳統,他對人體比例的處理往往帶有變形與誇張的成分,這使得他的作品在後來的藝術發展中具有前衛性質。他最具代表性的例子之一便是《大宮女》(La Grande Odalisque),這幅畫以其異常拉長的背部與誇張的曲線結構,顯示出安格爾對於人體形態的自由處理。這種變形手法違反了解剖學的準則,但卻強化了畫面的裝飾性與曲線美感,使其充滿了一種近乎超現實的氛圍。在當時,這幅畫受到了許多批評,因為它偏離了古典主義的嚴格規範,但後來的藝術家卻從中看到了突破傳統的可能性,特別是二十世紀的現代主義畫家,他們將安格爾的形體變形視為一種探索抽象表現的前奏。

這種對線條與形體的極端處理,使得安格爾的作品在後來的藝術發展中產生了意想不到的影響。馬蒂斯與畢卡索都曾對他的作品表達高度敬意,特別是畢卡索在創作《亞維儂少女》(Les Demoiselles d'Avignon)時,借鑒了安格爾對人體結構的扭曲與變形,這種影響顯示出安格爾雖然被認為是學院派的代表,卻同時開啟了一種現代主義的視覺語言。此外,馬蒂斯在其素描作品中對線條的簡化與流暢處理,也與安格爾的線條理念不謀而合。這些現代畫家的創作證明了安格爾並非僅僅是新古典主義的終結者,而是某種程度上的現代藝術開創者。

安格爾對於繪畫技法的執著與他的現代性,還體現在他的肖像畫中。他的《莫西埃夫人肖像》(Portrait de Madame Moitessier)與《奧松維爾伯爵夫人》(Comtesse d'Haussonville)等肖像作品,以其極致的細膩與理想化的形象塑造,成為十九世紀肖像畫的典範。然而,這些肖像畫中的人物形象並非單純的寫實再現,而是經過細膩的設計與構造,呈現出一種超越現實的理想形態。安格爾在這些作品中運用流暢的線條與細膩的光影過渡,使畫面呈現出接近雕塑般的質感,這種處理方式影響了後來的裝飾藝術與設計風格,例如新藝術運動(Art Nouveau)中的線條裝飾美學,就可以看到安格爾作品的影子。

安格爾的兩面性,使他成為一個難以歸類的藝術家。他的古典主義信仰,使他在十九世紀的學院派體系中獲得極高的地位,而他的形式處理方式,卻讓他成為二十世紀現代藝術的靈感來源。這種矛盾的身份,使得他的作品在不同時期都能引發不同的詮釋與討論。他既是保守派的領袖,又是抽象啟蒙者,這種身份的游移,使得他的藝術遺產不斷被重新解讀與發現,成為藝術史上極具影響力的關鍵人物。

5.2 野獸派與畢卡索的偷師筆記

安格爾在十九世紀的法國藝術界是一位極具爭議的人物,他的繪畫風格既被視為新古典主義的終結,也被後世認為是現代藝術的開端。雖然他在當時的學院派體系中被尊為正統,但他的某些藝術手法卻對二十世紀的現代藝術家產生了深遠影響,尤其是野獸派(Fauvism)與立體派(Cubism)的核心人物,如馬蒂斯(Henri Matisse)與畢卡索(Pablo Picasso)。他們在自己的藝術探索中,無論是在構圖、線條還是人體的抽象處理方面,都直接或間接地從安格爾的作品中汲取靈感,使得這位被視為保守派象徵的藝術家,成為現代藝術語彙的重要參考來源。

野獸派藝術家對安格爾的學習,主要體現在對線條的極致運用與對色彩自由的理解。馬蒂斯在其創作生涯中,多次公開表達對安格爾的敬仰,並曾在訪談中坦言,他的線條處理很大程度上受到安格爾的啟發。安格爾的線條風格,以流暢、簡潔且極富裝飾感著稱,他的素描作品不依賴陰影塑造立體感,而是完全透過輪廓線條來勾勒形體,這種處理方式成為馬蒂斯探索人體造型的基礎。馬蒂斯的《藍色裸女》(Blue Nude)與《舞蹈》(La Danse)等作品,都可以看到安格爾式的優雅線條,但與安格爾不同的是,馬蒂斯放棄了細膩的古典細節,轉而以強烈的色彩對比與扁平化的構圖來表達情感,這使他的作品具有更直接的視覺衝擊力。這種對線條純粹性的追求,正是野獸派從安格爾那裡「偷師」而來的核心概念之一。

此外,馬蒂斯對女性形象的塑造,也深受安格爾影響。在安格爾的肖像畫,如《莫西埃夫人肖像》(Portrait de Madame Moitessier)與《奧松維爾伯爵夫人》(Comtesse d'Haussonville)中,他刻意強調人物的姿態與流暢的輪廓,使畫面充滿一種靜謐的和諧感。這種處理方式在馬蒂斯的肖像畫,如《綠色長鼻子的女人》(Portrait of Madame Matisse: The Green Line)中得到了轉化,他摒棄了安格爾對細節的執著,卻保留了線條的核心精神,將它簡化為更為現代的表達方式。這種風格轉變,顯示出安格爾的影響力如何超越了他的時代,並在二十世紀的藝術實踐中得到再發現。

如果說野獸派從安格爾的線條中獲得靈感,那麼畢卡索則在他的形體變形與透視方式上,深受安格爾的影響。安格爾的《大宮女》(La Grande Odalisque)長期以來被認為是人體變形的先驅之作,這幅畫中的裸女形象背部被異常拉長,超越了解剖學的合理範圍,但卻在視覺上保持了優雅與和諧感。這種對人體結構的自由處理,在當時被視為違背古典原則的異端,但卻為後來的立體派開啟了一條新的可能性。

畢卡索的《亞維儂少女》(Les Demoiselles d'Avignon)是立體派發展的關鍵作品,其中女性形象的變形手法,明顯與安格爾的《大宮女》有著潛在的聯繫。畢卡索在這幅畫中,不再遵循傳統透視法,而是透過幾何化的線條與分裂的形體來塑造人物,他的這種處理方式雖然受到非洲藝術與塞尚(Paul Cézanne)的影響,但安格爾對人體比例的自由調整,無疑也為畢卡索提供了一種可行的先例。畢卡索在後來的多幅作品中,如《裸女與畫架》(Nude Woman with a Mirror),都展現了與安格爾類似的形體處理方式,這顯示他從安格爾的經驗中學習如何在變形與和諧之間取得平衡。

除了形體變形,安格爾對鏡像的運用,也影響了畢卡索的視覺語言。在安格爾的《奧松維爾伯爵夫人》中,人物的形象透過鏡子的反射,呈現出雙重視角,這種構圖方式增強了畫面的層次感,並帶有一種心理暗示的效果。畢卡索在《鏡前的少女》(Girl Before a Mirror)中,同樣使用了鏡像反射的手法,但他進一步將鏡中的形象變形,展現出人物的內在心理狀態。這種視覺處理方式,顯示了安格爾如何透過一種學院派的技法,無意間為現代藝術開啟了新的可能性。

在現代藝術的發展中,安格爾雖然被視為學院派的代表,但他的藝術遺產卻被馬蒂斯與畢卡索等前衛藝術家大量吸收與轉化,成為二十世紀藝術語彙的一部分。他對於線條的純粹性、形體的變形處理,以及對鏡像與構圖的巧妙運用,都成為後來現代藝術家的研究對象。這種影響的持續性,使得安格爾在藝術史上的角色變得更加複雜,他不僅是十九世紀古典藝術的守護者,也是二十世紀現代藝術的無意啟發者。這些藝術家「偷師」安格爾的手法,並將其轉化為全新的藝術表現,使安格爾的影響力遠遠超出了他的時代,成為藝術史上難以忽視的重要節點。

5.3 數位時代的再發現:線條的科技詮釋

安格爾的藝術風格在十九世紀雖然被視為學院派的典範,但他的線條美學在數位時代卻重新獲得關注,成為科技藝術與數位設計的重要靈感來源。他對於線條純粹性的追求,使他的作品在現代視覺設計、電腦繪圖與人工智慧生成藝術(AI-generated art)中找到了新的詮釋方式。數位技術的發展,使得藝術家能夠以更精確的方式探索線條的可能性,而安格爾在素描與肖像畫中對線條的極致運用,也在新的媒介環境下被重新解讀,成為跨越時代的視覺語言。數位藝術家、動畫設計師、建築師甚至人工智慧研究者,都在他的作品中尋找線條美學的應用模式,顯示出安格爾的藝術遺產如何與科技結合,開啟嶄新的藝術與設計可能性。

安格爾的線條特色在於極致的精準與流暢度,他的素描作品不依賴於光影的過渡來塑造立體感,而是透過清晰的輪廓線條來定義形體,這種技法在數位時代顯得尤為適用。隨著電腦輔助設計(Computer-Aided Design, CAD)的普及,許多設計師與建築師開始利用數位工具來模擬與擴展安格爾的線條風格。在當代的數位建築設計中,參數化建築(Parametric Architecture)透過數學演算法來生成流暢的曲線與有機形態,這些設計理念與安格爾對線條的理想化處理有異曲同工之妙。例如,英國建築師札哈·哈蒂(Zaha Hadid)的建築設計,便大量運用了流動性的曲線來塑造空間,這種設計思維某種程度上延續了安格爾的線條美學,只是轉換到了建築語言之中。

在動畫與電腦繪圖領域,安格爾的影響力同樣顯著。許多數位藝術家在角色設計與動畫製作中,運用了與安格爾類似的線條技法來強調人物形象的流動感與優雅性。日本動畫導演宮崎駿的工作室吉卜力(Studio Ghibli)在人物設計上,便常運用細膩且富有韻律感的線條來強調角色的動態與情感,而這種處理方式與安格爾的素描風格有異曲同工之妙。透過數位工具,藝術家可以更加精確地調控線條的粗細、密度與流向,使得線條本身成為情感傳達的一部分,而這正是安格爾在十九世紀所追求的繪畫理想。

人工智慧生成藝術的發展,則為安格爾的線條美學提供了全新的可能性。當代的人工智慧繪圖演算法,已經能夠學習並模仿不同藝術家的風格,而安格爾的作品,由於其清晰的線條與精細的結構,成為許多演算法訓練的理想素材。研究者透過機器學習(Machine Learning)分析安格爾的素描作品,並訓練人工智慧生成類似的視覺風格,這些技術不僅能夠自動化生成安格爾風格的肖像畫,還能將他的線條語言應用到動態影像與互動藝術中。這種數據驅動的創作方式,使得安格爾的線條美學不再侷限於靜態的畫布,而能夠進入動態媒介與數位體驗設計之中。

在當代的數位藝術實踐中,安格爾的線條風格還被應用於擴增實境(Augmented Reality, AR)與虛擬實境(Virtual Reality, VR)等新興媒介。這些技術透過數位建模與動態視覺處理,將安格爾的線條語言轉化為沉浸式的視覺體驗。例如,在某些數位藝術展覽中,觀眾可以戴上虛擬實境裝置,進入一個以安格爾線條風格構成的三維世界,在這個世界中,線條不再僅僅是平面的視覺元素,而成為可互動的空間結構。這樣的技術應用,使得安格爾的藝術語言突破了傳統繪畫的限制,進入了一個更加動態與多維度的藝術領域。

除了視覺藝術領域,安格爾的線條美學在當代設計產業中也有廣泛的應用。從時尚設計到工業設計,許多設計師都從安格爾的作品中汲取靈感,將流暢且優雅的線條運用到服裝剪裁、珠寶設計甚至汽車造型之中。例如,某些高級訂製服(Haute Couture)品牌,在設計禮服時,強調布料的流動感與曲線結構,這種設計理念與安格爾對褶皺的細膩描繪有相似之處。同樣地,汽車工業中某些流線型的設計,也借鑑了安格爾的線條處理方式,透過簡潔且富有韻律的輪廓來塑造產品的美感。

在這個數位時代,藝術與科技的融合使得安格爾的線條美學獲得了全新的詮釋方式。從人工智慧到虛擬實境,從動畫到建築設計,安格爾的藝術遺產已經超越了傳統的繪畫領域,成為現代視覺文化中不可或缺的一部分。他的作品不僅在美術館中繼續影響著藝術史的研究,也在科技創新與數位藝術的前沿,被不斷重新發現與轉化,成為視覺設計與藝術表達的新典範。

5.4 羅傑解救安潔莉卡:暴力美學與殖民視覺潛

安格爾的《羅傑解救安潔莉卡》(Roger délivrant Angélique)完成於1819年,是他早期歷史畫的重要作品之一,主題取自義大利文藝復興詩人托爾夸托·塔索(Torquato Tasso)的史詩《耶路撒冷解放》(La Gerusalemme Liberata)。這幅畫描繪了騎士羅傑(Roger)駕駛著飛馬前來解救被鎖鏈綁縛在岩石上的安潔莉卡(Angelica),這位異國公主正遭受怪獸的威脅,等待英雄的拯救。從表面上看,這是一幅典型的英雄史詩題材的浪漫主義畫作,場景充滿戲劇張力,人物動作與表情展現了新古典主義的影響。然而,這幅畫在構圖、色彩與象徵層面中,隱含著對女性身體的客體化、暴力美學的極致展現,以及與十九世紀歐洲殖民主義視覺語言的潛在聯繫,使其成為一個值得深入探討的文化文本。

畫面的核心焦點是安潔莉卡的裸體,她的身體被鐵鏈束縛在海岸的岩石上,象徵著無助與脆弱,而她的身姿曲線流暢,肌膚呈現出光滑的象牙色,在光影對比下,展現出極致的美感。這種處理方式使得女性的形象被塑造成一種完美的視覺對象,既符合新古典主義對理想美的追求,也與浪漫主義對戲劇性場景的偏好相呼應。然而,這種對女性身體的展示方式也引起了後世對於「男性凝視」(Male Gaze)的討論。安潔莉卡的形象,並非作為主動的行動者,而是完全被動地等待英雄的救贖,她的存在本質上是為了增強羅傑的英雄形象,這種女性角色的塑造模式,延續了西方藝術中將女性客體化的視覺傳統。

在畫面的左側,羅傑騎著飛馬出現,他的盔甲與武器閃耀著金屬光澤,象徵著英雄主義與戰士的榮耀。他的姿態充滿力量,手持武器準備對抗怪獸,構成了男性主動與女性被動的典型對比。這種英雄與被拯救者的視覺模式,不僅符合西方藝術長期以來的男性主導敘事,也暗示了一種權力結構的建立。在十九世紀的藝術語境中,這種視覺呈現方式不僅是個人英雄主義的體現,同時也與當時歐洲殖民主義的視覺宣傳語言相呼應。在殖民主義敘事中,歐洲男性往往被描繪為帶來文明與秩序的英雄,而異域的女性則象徵著等待拯救的無助土地或人民。安潔莉卡作為一位「異國公主」,她的形象不僅是西方理想化的美學展現,同時也可能反映出當時歐洲對於非歐洲世界的刻板印象。

在色彩與光線的運用上,安格爾展現了極高的技巧,他透過對光影的細膩處理,使畫面中的人物形成強烈的對比。安潔莉卡的裸露身體在畫面中最為明亮,肌膚的光澤與周圍的陰影形成鮮明對比,進一步突出了她作為視覺焦點的地位。這種處理方式在藝術上強化了美感,但同時也讓她的身體成為觀賞的對象,而非真正的角色參與者。羅傑的盔甲與飛馬則運用了較暗的色調,使得他的形象更加厚重而充滿力量感,這種光線的處理方式,讓英雄與被拯救者之間的關係在視覺上更加鮮明。

值得注意的是,安格爾在這幅畫中對於怪獸的描繪,與其他藝術家在類似題材中的處理方式有所不同。與魯本斯(Peter Paul Rubens)或德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)等浪漫主義畫家所繪製的狂暴野獸不同,安格爾的怪獸形象相對受到控制,並未成為畫面最強烈的動態元素,而是一種輔助性的威脅存在。這種安排,使得觀者的視線主要集中在羅傑與安潔莉卡之間的關係,而怪獸則成為一種背景性的對比元素,進一步強調了英雄主義的視覺效果。

這幅畫完成後,在法國藝術界引起了不同的評論,一方面,它被視為安格爾新古典主義風格的代表作之一,展現了他對人體形態的極致控制,特別是安潔莉卡的姿態與肌膚質感,被認為是對拉斐爾(Raphael)與古典雕塑的完美再現。然而,另一方面,也有批評者指出這幅畫過於理想化,缺乏真正的戲劇性與情感張力。相較於浪漫主義畫家強調情感與動感的表現方式,安格爾在這幅作品中的處理顯得過於冷靜,幾乎像是一場精心安排的視覺構圖,而非一場充滿真實緊張感的戰鬥場景。

後世對於《羅傑解救安潔莉卡》的討論,逐漸從純粹的美學分析轉向對其文化與社會意涵的探討。這幅畫在殖民時代的藝術語境中,可能承載了西方對「異域」文化的幻想與象徵,安潔莉卡作為「異國」女性的代表,透過歐洲英雄的拯救,暗示了一種西方文化優越論的視覺再現。這種模式不僅在藝術史中出現,也與十九世紀歐洲的殖民主義政策相呼應,使這幅畫在美學之外,蘊含了更深層的政治與文化語境。

安格爾的《羅傑解救安潔莉卡》作為一幅新古典主義與浪漫主義交融的作品,不僅展現了畫家卓越的技法與對美的執著,也反映了十九世紀歐洲視覺文化的權力結構。它所傳遞的英雄主義、女性形象的塑造方式,以及與殖民主義視覺語言的潛在聯繫,使這幅畫在後世的討論中,超越了單純的美學範疇,成為一個具有多層次解讀空間的藝術文本。

當巴黎藝術家於1846年在波訥-努維爾市場(Bazar Bonne-Nouvelle)的畫廊舉辦慈善展覽以幫助窮人時,安格爾原本強烈拒絕參與,因為他不願將自己的作品置於可能遭受侮辱性比較的環境中。他說:「最終,我在泰勒男爵(Baron Taylor)的懇求下答應參展,但我堅持要求用幕布,甚至用牆壁將我的畫與其他畫作隔開,讓我能夠獨自展出。我不是為市場的盲目人潮而作畫,那是年輕藝術家需要用來讓自己被認識的場合。我唯一樂於展出的作品,是《路易十三的誓願》(Le Vœu de Louis XIII)。1824年,這幅畫曾經在盧浮宮的四方展廳(Salon Carré)佔據了現在維洛內塞(Veronese)《加納的婚禮》(Les Noces de Cana)所在的位置。我很滿足地將這幅作品與我們現代的繪畫相比,這些作品充滿著藝術的狂熱與癲癇,例如《希俄斯島的大屠殺》(Le Massacre de Scio)。我感到慶幸,因為我尊重了人體形式,而不是讓我的人物肢體扭曲,讓他們倒立行走,或是將聖母瑪利亞與她的天使變成易洛魁人(Iroquois)。我極力堅守我的原則,即追求真理,來阻止蠻族的入侵,就像大衛(Jacques-Louis David)在我之前對抗那些自普桑(Nicolas Poussin)逝世後便在藝術界肆意叛亂的人一樣。大衛曾短暫地復興了法國藝術,憑藉他紮實的教學與堅定的專制性格;然而,在他之後,叛亂再度抬頭。(……)《路易十三的誓願》獲得了掌聲與獎勵,但同時,政府卻在扶持我的對手……啊!我無法再見任何人,不要再談這些事了,一切都墮入地獄,進入深淵!他們已經殺死了藝術之母,藝術之母已經死了!」

這位罕見的人物,因其專制態度的真誠而顯得獨特,他無法忍受有任何競爭者的可能性。他要麼獨自稱王,要麼完全不參與。

1846年時,安格爾已經是一位七十五歲的堅強老人,身材矮小而敦實,外表懶散,這與他畫作中精雕細琢的奧林匹斯式風格形成強烈對比。他的膚色深沉,帶有膽汁質的特徵,雙眼黑亮而機警,卻流露出一絲不信任。他的眉毛稀疏,額頭狹窄,向後傾斜,直至顱頂呈現尖形,短髮濃密,灰白參半,過去曾是漆黑如墨,並對稱地分開。他的耳朵巨大,鼻梁突出且微微彎曲,面頰肌肉發達,嘴唇厚重,時常帶著倔強的神情。

這位「小資產階級的象徵性大象」總是以急促且不規則的動作行走,短腿讓他的步伐顯得有些笨拙。他下樓梯時總是奔跑,從不扶著欄杆,進入馬車時總是低頭一躍。他對自己的儀表極為講究,加上他充滿戲劇性的舉止,讓他看起來比實際年齡年輕了至少二十歲。他很少笑,因為害怕損害自己的尊嚴;但他對模特兒、家庭主婦,甚至附近的舊書商,卻能表現出親切的熟稔感。

有一次,一名年輕的公證師助理透過一扇天窗偷窺到他畫室內裸露的女性模特兒,震驚之餘,憤怒地闖入畫室,並對安格爾說:「您侮辱了上帝,他賜予您這麼偉大的天賦,您卻用來畫裸女,而不是描繪聖徒與天使。」安格爾微笑著回答:「我的朋友,我已經畫過聖徒與天使了,但我的責任是描繪所有題材。您為何生氣呢?難道我沒有畫過伊索(Esope)嗎?」

安格爾通常展現出一種深思熟慮的莊嚴氣質,並將外套扣至頸部。他坐在椅子上時,總是筆直不動,如同一尊雕刻在花崗岩中的埃及神祇,雙手平放於膝蓋上,身體剛硬,頭部高昂。他經常在沉默片刻後,帶著審視的眼神看著訪客,卻未必真正理解對方。他的談話風格充滿不耐與倦怠,像是一個被打擾的老人,他會連珠炮似地提出問題,以令人目眩神迷的方式壓制對話,並以模棱兩可的言語包裹自己的意思,如同女預言家(Sibylle)般含糊其辭。他的手勢則極為隆重,伴隨著誇張的嘆息與驚嘆聲。當他不滿時,他會做出噘嘴的表情,隨後逐漸激動起來,最終舉起拳頭咆哮,並將自己塑造成受害者。他的戲劇天賦極為豐富,有時一隻眼睛在笑,另一隻眼睛在哭,或是一瞬間祝福他人,下一刻便詛咒世界。

儘管他外表看似冷靜而理性,但他的脾氣卻常常暴露他的本性。他的追隨者對此總是寬容地說:「要原諒他,他是個天才,有一顆金子般的心靈,但也是個被寵壞的孩子。」

讓-奧古斯特-多米尼克·安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)於1780年8月29日出生於蒙托邦(Montauban)。「我是在紅色粉筆的陪伴下長大的。我父親是一名音樂家與畫家,他希望我成為畫家,同時將音樂作為我的休閒興趣。這位偉大的父親曾經給了我一本厚重的畫冊,裡面收錄了三四百張版畫,都是來自拉斐爾(Raphael)、提香(Titian)、柯勒喬(Correggio)、魯本斯(Rubens)、泰尼爾斯(Teniers)、華托(Watteau)與布雪(Boucher)等大師的作品。我在圖盧茲(Toulouse)跟隨維安(Vien)的學生羅克斯(Roques)學習,並於1793年在當地劇院演奏了維奧蒂(Viotti)的小提琴協奏曲,那時正值法國國王遭到處決。我在繪畫上的進步非常迅速,當我臨摹一幅從義大利帶回的《持椅的聖母》(Vierge à la Chaise)時,我的心靈瞬間被震撼,彷彿世界豁然開朗。我在拉斐爾的畫中找到了我的道路,當場淚流滿面。這種感動深深影響了我的藝術使命,直到今天,安格爾仍然是十二歲時的安格爾。」

這位卓越的藝術大師所展現的優雅與高貴,難道不是某種神聖的存在嗎?如果我相信超自然的存在,我會認為他體內住著一位天界的靈魂。在他的作品中,完全感受不到任何勞作的痕跡;它們彷彿是從他的智慧中一氣呵成地誕生。(……)毫無疑問,拉斐爾(Raphaël)是希臘藝術的直接繼承者,是宙克西斯(Zeuxis)與阿培勒(Apelle)的後裔。」這句話出自安格爾藝術生涯的巔峰時期,既是對他大師的讚頌,也隱含了他與拉斐爾之間的差異。安格爾希望超越拉斐爾,並在重新發掘拉斐爾式藝術的道路上走得更遠。

作為教師,安格爾透過大量的訓誨向學生傳遞了他自己的藝術理論。他在學院體系中,以理論原則的方式確立了個人的藝術理想。要理解這位大師的信條,必須先走進他在巴黎畫室的角落,靜心聆聽。

他在返回巴黎後不久便開始教學,其地位也隨之獲得官方認可。他於1829年以多數票當選為法國美術學院(École des Beaux-Arts)的繪畫教授,並於三年後榮升為學院院長,這是當時最高的榮譽。

安格爾的畫室吸引了大量年輕學子,他具備卓越教師的素質:對傳統的狂熱崇拜,對技術的高度要求,但缺乏理論上的激情。他指導學生時,制定了一套嚴格的訓練流程:「新生首先必須臨摹拉斐爾梵蒂岡畫廊(Loges de Raphaël)中的頭像;然後再臨摹古典雕塑,尤其是朱庇特(Jupiter)與密涅瓦(Minerva)的半身像;接著開始練習人體素描;之後到盧浮宮臨摹精選的畫作或畫作片段;最後才可嘗試以寫實方式進行創作。我認為許多畫室的學生過早地嘗試完整的構圖作品,這是個錯誤。我訓練學生時,會讓他們透過記憶為版畫上色,這些版畫通常來自拉斐爾的畫作。」

安格爾的個性專制,對學生的控制極為嚴格,他不容許任何學生挑戰他的權威。在十六世紀的傳統畫室中,學生透過參與大師的工作,至少能夠成為熟練的技師,並且一旦有了足夠的實力,便可以自由選擇離開老師的畫室,建立自己的事業。然而,安格爾無法接受學生離開,一旦有人離開,他便視之為忘恩負義與背叛。

安格爾對學生的影響力幾乎帶有某種魔力。有一位曾在他二度返回義大利後跟隨他的學生曾說:「我們無法將我們的老師與其他人相提並論,他唯一可以相比的人,就是拿破崙一世(Napoléon Ier)。他的神情與姿態中,都帶有拿破崙的影子。我們曾經親眼見證,他像莫里哀(Molière)一樣偉大又簡單,甚至曾在廚娘的建議下修改畫中庇護謝魯比尼(Cherubini)的繆斯(Muse)右臂。」

安格爾向學生灌輸的核心信念,即是對理想形體的追求。他的教學雖然建立在對自然的模仿之上,但他的藝術卻並不滿足於單純再現自然,而是試圖超越它:「藝術的本質首先是以自然為基礎,甚至要極為嚴謹地臨摹,但同時要選擇自然中最崇高的部分。醜陋只是偶發的錯誤,而不是自然的基本特徵。」這種對完美形體的追求,導致安格爾犧牲了對現實的忠實再現,而轉向追求完美無瑕的線條與和諧的比例。他告誡學生:「不要獨立或依次刻畫人物的頭部、軀幹、手臂等部分,這樣你將無可避免地失去整體的和諧感。相反地,應該從一開始就確立各部分之間的比例關係,並尋找它們自然運動的真實性。」

這一點使安格爾與他的老師大衛(Jacques-Louis David)產生了分歧。大衛認為藝術的形式應該服務於思想,而安格爾則推崇形式至上,甚至到了消解思想的程度——在他看來,藝術的任務就是對形體的極致美化,而非表達內在情感或思想。他的同時代人無法理解他對靈魂、生命與人類命運的漠視,因而經常將他與浪漫主義畫家進行比較。安格爾並未試圖辯解,反而更加執著於透過線條與曲線來追求他所認為的絕對美學。他曾說:「啊!形式,形式,就是一切。即便是寫一封簡單的晚宴邀請函,也是一門難以掌握的藝術。」某位外交官曾評論:「《聖經·創世紀》之所以美麗,正是因為它的語言結構。形式有其嚴格的法則,無論在繪畫還是文學中,都無法違背它。作家如果想達到真正的文學高度,便不能違反語法規則。」

然而,安格爾對整體和諧的極端追求,經常導致他畫作中人物的解剖結構失真,這使他飽受批評。當他筆下的人物展現出不自然的形態時,評論家們並不認為這是為了達到更高的藝術效果,而只是單純的技法缺陷。例如,在《安潔莉卡被綁在岩石上》(Angélique attachée au rocher)中,她的脖子顯得過度拉長,彷彿因絕望而脫臼,卻仍然保持著呆滯的冷漠。《聖西福里安殉難》(Le Martyre de saint Symphorien)中的行刑者,從頭到腳的姿態都顯得過於僵硬,缺乏力量。在《宮女與奴隸》(L’Odalisque à l’esclave)中,彈奏樂器的女子,其大腿、小腿與腳的比例完全失調。而在《荷馬的神化》(L’Apothéose d’Homère)中,亞歷山大大帝(Alexandre)的手臂則顯得畸形,而《卡羅琳·里維埃肖像》(Mademoiselle Caroline Rivière)中,她那過度彎曲的肩線,甚至讓她的鎖骨完全消失。

早在1819年,當安格爾將《大宮女》(La Grande Odalisque)與《羅傑解救安潔莉卡》(Roger délivrant Angélique)送至沙龍展覽時,便已遭到普遍的誤解,甚至遭到激烈批評。評論家認為:「仔細觀察這幅畫(《大宮女》),你會發現這個形象既沒有骨骼,也沒有肌肉,沒有血液,沒有生命,更沒有立體感,完全不具備模仿真實的任何元素。」然而,安格爾的目標從來不是對人體的模仿,而是透過藝術來激發感官的魅力與誘惑。他追求的並非解剖學上的精確,而是對女性之美的理想化呈現。正如批評家克拉特里(M. de Kératry)所說:「這位女子沒有表現出任何情感,因為她本身就是女性魅力的化身。」

然而,正是在肖像畫藝術中,安格爾展現了他風格中最為感性的部分。雖然他自詡為歷史畫家,但實際上,真正為他帶來生前與身後聲譽的,卻是他的肖像畫。在當時,肖像畫被認為是低於歷史畫這種「高等藝術」的類別,對安格爾而言,肖像畫只是維持生計的手段,並非他藝術追求的終極目標。然而,在他長達七十多年的藝術生涯中,無論是私人或公共機構的委託,他的肖像畫從未缺乏需求。他在大衛(Jacques-Louis David)的畫室接受過肖像畫訓練,並於年輕時期在義大利迅速展現出這方面的卓越才能。他為當時最優秀的風景畫家之一,弗朗索瓦-馬留斯·格拉內(François-Marius Granet)所繪製的肖像,確立了他在羅馬時期最常研究的構圖方式——將半身肖像置於風景前,呈現戶外場景。這種處理方式無疑帶有浪漫主義的氣息:格拉內的臉龐沐浴在溫暖的金色光線中,與背景上壓抑沉重的雷雨天形成鮮明對比,托斯卡納的風景彷彿象徵著永恆。隨後,他的肖像畫逐漸轉向更具社交氣息的室內構圖,成為他最主要的委託類型。

安格爾以鐘錶匠般的精準態度來完成他的肖像畫,絲毫不忽略任何細節。他對人物與模特的忠實再現,使委託人驚嘆不已。他會細膩地描繪肌膚的每一處紋理,逐點刻畫手指關節上的絨毛,一絲不苟地再現窗簾、飾邊、披肩與禮服上的絲綢紋理。這些貴族與上層資產階級的人物,在他的畫筆下似乎總是以全新的、閃耀的服飾出現,彷彿剛從商人的店鋪取貨一般。第一執政官(Premier Consul)、帕斯托雷侯爵(Marquis de Pastoret)身著華麗刺繡的絲絨外套,莫萊伯爵(Comte Molé)穿著典雅的長外衣,謝魯比尼(Cherubini)披著厚重的大衣,貴婦們則身著天鵝絨、絲綢與法蘭絨製成的服飾……安格爾對細節的執著,使他能夠以木匠雕刻桃花心木紋理的精度來描繪服裝紋理,也能在手鐲與寶石的打磨技法上與金匠相媲美。

他的一位親密友人以嚴苛的語氣評論安格爾的這種工作方式:「對他而言,執著與計算取代了感性;他的靈感總是像數學運算中的結果一般,出現在一條算式的最後。他擁有堅如鋼鐵的意志,再加上修道士般的耐心,這兩個特質造就了他的偉大藝術家地位,而如果他選擇其他職業,他同樣可能成為傑出的醫生或銀行家。大自然並未賦予他特殊的天賦,但憑藉這股強烈的意志,他的才華可以應用於鐘錶技術、數學、考古學、法律甚至音樂。」

他對工作的嚴謹,使他能夠長時間尋找最適合模特兒的姿勢,有時甚至需要數月之久,而過長的寫生時間也常使最有耐心的模特感到筋疲力盡。《路易-弗朗索瓦·貝爾坦肖像》(Portrait de Louis-François Bertin)的創作過程尤為艱難且充滿猶豫。安格爾原本打算以站立、手肘倚靠椅背的姿勢來描繪這位《辯論報》(Journal des débats)主編——這一構想可從盧浮宮的一幅素描草圖中窺見。但他在長期猶豫與無數次寫生後,仍然不滿意這種構圖。然而,在一次晚宴上,他突然受到了啟發:當時,貝爾坦與兩位兒子討論政治,展現出一種專注而權威的姿態,令安格爾深受觸動。於是,他決定讓貝爾坦端坐於桃花心木椅子上,凝視觀眾,臉上流露出無數微妙的情感變化:自信、輕微的驚訝、禮貌的冷淡、諷刺的幽默。最終,他成功塑造了一位身處權力核心的知識分子形象,並巧妙地讓這位坐姿端正的貝爾坦,給人一種隨時準備起身發表政治論點或進行商業談判的感覺。這種同時兼具穩定性與動態感的構圖,使這幅畫成為橫跨浪漫主義與寫實主義的代表作品。後世評論家愛德華·馬內(Édouard Manet)甚至稱這幅畫為「資產階級的佛陀——富裕、飽滿且自信的勝利象徵」。

隨著委託作品的增加,安格爾對肖像畫的掌控力也日漸精進,他的創作成為真正的構圖傑作。對配件與布料的細緻描繪,不僅是對寫實技法的展示,也成為製造視覺錯覺(trompe-l'œil)的一種技法,他在畫布表面運用疊塗(glacis)與少量厚塗(empâtement)來強調質感。在他的筆下,即使是最冰冷的物件——一本書、一支鉛筆、一件珠寶——都因模特兒的存在而充滿生命,彷彿浸透了主人的個性。

在《德沃賽夫人肖像》(Portrait de Madame Devauçay)中,可以看出安格爾對拉斐爾(Raphaël)與達文西(Leonard de Vinci)構圖方式的深思熟慮。這幅畫嚴謹如達文西的作品,卻同時擁有拉斐爾般的柔和線條,並蘊含著安格爾獨有的微妙性感與洞察力。從1815年開始,他的女性肖像畫變得更加靈活與富有創意:他逐漸摒棄以往的直立半身構圖,改為讓模特坐著,並擴大畫面框架,使畫中人物與她所屬的環境產生更自然的互動。《里維埃夫人肖像》(Madame Rivière)與不久後完成的《塞農夫人肖像》(Madame de Senonnes)奠定了這種新構圖方式,而《詹姆斯·羅斯柴爾德男爵夫人肖像》(La Baronne James de Rothschild)、《奧松維爾子爵夫人肖像》(La Vicomtesse d’Haussonville)及《莫西埃夫人肖像》(Madame Moitessier)則進一步發展了這一風格。這些畫作中的女性,或倚靠在壁爐上,或陷入沙發之中,彷彿在沉思或幻想。安格爾透過營造私密空間的氛圍,讓觀者感覺彷彿無意間闖入了她們的世界,進一步強化了她們的魅力與優雅,從而確立了十九世紀新的女性肖像類型。

當這些肖像畫在官方展覽中公開展示時,往往伴隨著巴黎藝術界的熱烈討論與高度期待。1834年沙龍展覽時,《貝爾坦肖像》與《莫萊伯爵肖像》吸引了無數觀眾,奧爾良公爵費迪南-菲利普(Duc Ferdinand-Philippe d’Orléans)甚至親自到場欣賞《莫萊肖像》,而這或許促使他決定委託安格爾為自己創作肖像畫。

當安格爾以堅定不移的線條描繪那些在自然中應該是柔和、流動或在空氣中顫動的輪廓時,他使這些形象石化;當他試圖透過數學般精確的線性透視來追求空氣的深度,而非透過色彩的層次來呈現立體感時,他破壞了畫面的真實感。《聖西福里安殉難》(Le Martyre de saint Symphorien)的沉悶靜態感讓所有人都感到驚訝,因為它缺乏那種自發而鮮活的色彩觸感,而這種色彩的生動性正是表達運動、身體之間的相對位置以及空氣氛圍的關鍵要素。在1846年沙龍展(Salon)上,評論家泰奧菲爾·托雷(Théophile Thoré)對安格爾作品冰冷的質感提出相同的批評:「這種畫風與我們所認為的東方原始藝術(les peintures primitives des peuples orientaux)有著比想像中更深的聯繫,它們像是一種彩色雕塑。印度人、中國人、埃及人、伊特魯里亞人(Étrusques),藝術的開端是什麼?最初是淺浮雕,然後在其上塗色;接著浮雕的立體感被移除,只剩下外輪廓、線條與造型。如果我們在這種基本設計內部塗上顏色,那就是繪畫,但其中並不存在空氣與空間的深度。」

安格爾曾表示,他追求的畫風應該「薄如洋蔥皮」(comme de la pelure d’oignon),因此他無法接受當時所謂的「現代畫派」(nouvelle école moderne de peinture)所主張的色彩至上原則。他始終站在浪漫主義畫派的對立面,不斷強調色彩應當被理性且有節制地運用:「應該均勻地運用色彩,不要讓筆觸太過明顯,也不要過度強調色調對比。(……)請先繪製一張柔和且略帶金黃的素描,然後逐步推進,直到達到最終色調;同時,請以最大的關注度來刻畫每個細節。」他的立場極端明確:「如果你喜愛色彩,那應該是提香(Titien)的色彩,而絕不是魯本斯(Rubens)的。若我們要學習色彩,請去威尼斯,遠離安特衛普。」

儘管安格爾在巴黎的肖像畫創作取得了極大成功,並且受到了眾多同儕的推崇,同時他也在教學領域發揮了深遠影響,但他對《聖西福里安殉難》這一宗教主題巨作的期望落空,使他不得不選擇離開法國首都。他很快便將這一決定付諸行動,申請出任法國羅馬學院(École française de Rome)院長的職位。「赫桑(Hersent)、格羅(Gros)與勒蒂耶(Lethière)的畫室掀起了軒然大波,學院拒絕錄取我最優秀的學生,甚至警告他們要『提防這個人!』」他憤慨地回憶道。「懷著正當的憤怒,對法國感到厭倦,渴望遠離紛爭以求內心平靜,我接受了羅馬法國學院的院長職務,接替奧拉斯·韋爾內(Horace Vernet)。」他於1836年5月31日當選,並於7月5日由國王正式任命為院長。

然而,即便選擇了「退隱」,安格爾對法國藝術界的影響力仍在持續增長。在羅馬美第奇別墅(Villa Médicis)任職期間,他迎來了三位剛剛獲得羅馬大獎(Prix de Rome)的優秀學生——伊波利特·弗朗德蘭(Hippolyte Flandrin)、歐仁·羅熱(Eugène Roger)與保羅·喬爾迪(Paul Jourdy)。之後,其他學生如阿莫里·杜瓦(Amaury Duval)、雷曼(Lehmann)、夏塞里奧(Chassériau)以及巴爾茲兄弟(frères Balze)等,也相繼前來學習,無論逗留時間長短。「這些來自巴黎的優秀學生,儘管事先受到警告,不要受我的影響,但最終都來到了我的畫室;不到八天,我便讓他們成為我的狂熱信徒。」安格爾曾如此自豪地宣稱。他在羅馬的影響力與日俱增,這種強烈的師生效應,以及他對藝術學院的高度自主掌控,使得法國學院的行政管理層開始感到不安。他的學生們逐漸對前文藝復興時期的托斯卡納藝術(art pré-renaissant toscan)以及龐貝古壁畫(fresques de Pompéi)產生濃厚興趣,並在他的帶領下親身研究這些歷史遺蹟。

安格爾於1833年受奧爾良公爵(Duc d’Orléans)委託創作《安提奧庫斯與斯特拉托妮克》(Antiochus et Stratonice),這幅作品完成於他第二次旅居羅馬期間,充分展現了他對古典主題的熱情。畫作以色彩斑斕的建築背景與嚴謹的考古細節,體現了他與學生們對坎帕尼亞(Campanie)與西西里(Sicile)古蹟的研究成果。安格爾將典型的拉辛式悲劇(tragédie racinienne)場景與精確復原的古典裝飾結合在一起,使得這幅作品成為日後新希臘學派(néo-Grecs)畫家的先聲,例如傑羅姆(Jean-Léon Gérôme)、布朗熱(Gustave Boulanger)與阿蒙(Jean-Baptiste Auguste Leloir Hamon)等年輕藝術家,他們懷抱著對古希臘的浪漫幻想,試圖在藝術中重新塑造那個失落的文明。

1841年,當施內茨(Jean-Victor Schnetz)接任羅馬法國學院院長後,安格爾旋即返回法國。他在回國前特地在杜伊勒里宮(Tuileries)舉辦了一場私人展覽,展出《安提奧庫斯與斯特拉托妮克》。當時的巴黎藝壇與奧爾良公爵都急切期待這位大師的新作,而展覽也成功引起了轟動。安格爾在1836年離開法國後,一度遭受輿論與藝術圈的冷落,但當費迪南-菲利普公爵(Ferdinand-Philippe d’Orléans)公開支持他時,他的聲望迅速恢復,他在巴黎得到了熱烈的歡迎。

他的友人們為他在蒙特斯基厄街(Rue Montesquieu)舉辦了宴會,以此向他保證,巴黎的公眾與藝術評論界已經認識到自己的錯誤,不會再重蹈覆轍。歐仁·德拉克羅瓦(Eugène Delacroix)也受邀參加,但他擔心此行會變成一場公開贖罪的儀式,因此選擇避而不見。安格爾在宴會上的熱烈氣氛與諸多讚揚聲中,終於選擇原諒法國。

1842年,安格爾剛剛完成奧爾良公爵的肖像,但公爵卻因事故意外去世。隨後,安格爾負責為公爵殉難地點的紀念教堂設計彩繪玻璃,並為德勒(Dreux)王室陵墓創作了一系列描繪王室守護聖徒的設計。憑藉這些作品以及為奧爾良王室成員繪製的眾多肖像,安格爾在1840年代的地位堪比當年大衛在拿破崙一世時期的影響力。儘管他從未獲得「首席畫家」(Premier Peintre)的官方頭銜,他的行事風格卻宛如當代法國藝術的獨裁者:「藝術在法國應該由一位畫家絕對掌控。」他曾如此宣稱。

羅斯柴爾德伯爵夫人(La Comtesse de Rothschild)的肖像畫同樣獲得了極大的讚譽:華貴與自然、精緻與寫實相結合,使這幅畫帶有一種極具當代感的優雅氣質。安格爾透過這幅作品,永恆地記錄了路易-菲利普(Louis-Philippe)時代上流社會最璀璨的一面。

然而,在這些輝煌的成功之下,一片烏雲籠罩著他的私人生活——他的妻子瑪德蓮(Madeleine)於1849年7月27日去世。這對安格爾來說是極大的打擊,他失去了那位始終忠誠地陪伴他度過義大利時期的伴侶,也失去了他親暱地稱為「內政部長」(ministre de l’intérieur)的妻子——她不僅陪伴他在社交場合共享榮耀,也在黑暗時期給予他支持,當世界遺棄他時,她仍然守護在他身旁。安格爾留下了許多描繪瑪德蓮的素描,這些作品飽含深情,彷彿仍然帶有他心愛之人的氣息。她開朗的面容、既豐盈又內斂的身影,都讓人可以想像她在安格爾忙於藝術創作時所提供的寧靜與安慰。

安格爾的哀傷也影響了他為呂因公爵(Duc de Luynes)所承接的丹皮爾城堡(Château de Dampierre)壁畫裝飾計畫,這項工程因他的遲疑與反覆修改而變得遙遙無期,令委託人萬分焦慮。他時而停滯,時而重新來過,不斷將已完成的部分刪除,又費力地重新繪製。這項龐大的壁畫計畫——《黃金時代》(L’Âge d’or)——彷彿海潮般起伏不定,靈感時來時去,使工程陷入無盡的循環。他時常抱怨,卻又在訪客盛讚某些畫面後,重新將自己曾經刪除的部分補回。他的《黃金時代》最終未能完成。

許多人認為安格爾已經走到了創作生涯的終點。然而,接下來的兩件事表明,他正準備回顧自己的一生,並總結他的藝術遺產。首先,他同意將自己的作品整理成一本線描版畫集;其次,他決定將部分畫作捐贈給他的家鄉蒙托邦(Montauban)。蒙托邦市民熱情地歡迎他,並將他視為超越勒弗朗·德·龐皮尼昂(Lefranc de Pompignan)與四位埃蒙兄弟(Quatre fils Aymon)的城市英雄。「我在這裡受到了最熱烈的敬意。」他說道,「蒙托邦已經以我的名字命名了一條街道,並在市政廳中為我預留了一間展覽廳,這間廳堂正是我年幼時被父親帶去見主教的地方。我將我所擁有的藝術品捐贈給這座城市,希望在我死後,這些作品能夠成為一座小型博物館,讓人們時而談論我與我的作品。」

然而,這位七十歲的老人並未退出藝術舞台。他的創造力尚未枯竭,在他餘下的十六年生命裡,他仍將創作出許多令人驚嘆的作品。一位當代評論家曾滿懷敬意地說:「安格爾以他充滿活力的高齡,讓我們再次見證了丁托列托(Tintoret)、提香(Titien)與米開朗基羅(Michelangelo)那種卓越的藝術長壽奇蹟。」

他的熱情與工作倫理依然如昔。當他看到路易-拿破崙·波拿巴(Louis-Napoléon Bonaparte)成為穩定政治局勢的屏障,使他不再受到1848年革命的動盪影響時,他更是心無旁騖地投入創作。他孜孜不倦地工作,完成新畫作,也重繪數十年前未完成的作品,並頻繁製作複製畫。他特別重製了兩幅宗教作品——《聖母朝拜聖體》(La Vierge adorant l’hostie)與《聖女貞德加冕查理七世》(Jeanne d’Arc au sacre du roi Charles VII),試圖深化它們的圖像學內涵,並提升整體效果,這顯示出他對信仰與權威形象的執著。

如同大衛(David)在1804年獻給拿破崙的《拿破崙加冕禮》(Le Sacre de Napoléon),安格爾也在官方場域取得了勝利。他向拿破崙的侄子——拿破崙三世(Napoléon III)——呈現了《拿破崙一世的勝利》(Le Triomphe de Napoléon Ier),這幅作品被用來裝飾巴黎市政廳的「皇帝廳」(salle de l’Empereur)。歷史仿佛重演。

1852年4月,年屆七十一歲的安格爾迎來了人生的第二次婚姻,他迎娶了他的摯友馬科特(Marcotte)家族的一位親戚,四十三歲的黛爾菲娜·拉梅爾(Delphine Ramel)。

由於過去頻繁遭遇公開羞辱,這些經歷不僅損害了他的聲譽,也動搖了他的自信,因此在藝術生涯的最後階段,他更傾向於選擇私人展覽。他參加1855年萬國博覽會(Exposition Universelle),但前提是他必須擁有獨立展區,並能親自決定作品的陳列位置,甚至能在評審團到來之前禁止其他訪客進入——這既是謹慎之舉,也是一種策略。

這次展覽中,他的四十幅作品被陳列於最重要的展覽區域,完整呈現了他自十九世紀初以來的藝術歷程。然而,他最終不得不再次面對現實,當評審團將最高榮譽頒給他的長期對手奧拉斯·韋爾內(Horace Vernet)時,他再次遭受打擊。

儘管在書信中,他曾表示若展覽結果不利於自己,便打算隱退鄉間,但這位「堅韌的老者」始終展現出如年輕人般的鬥志與活力,一直到1867年1月14日去世的那一天,他仍在積極掌控自己的藝術生涯。

在他生命的最後十年,兩件作品在巴黎藝壇掀起熱潮,使他的藝術生涯再次閃耀:《泉》(La Source,1857年)與《土耳其浴》(Le Bain turc,1864年)。當這些畫作在他的畫室中展出時,賓客們無不為之驚嘆。特別是《土耳其浴》充滿裸女的場景,以大膽的構圖與豐腴的女性形體,使評論家們在驚訝與讚美之間遊移不定。

安格爾帶著他的藝術離開了世界,而他所推動的東方主義(Orientalisme)在沙龍展覽與傑羅姆(Gérôme)等學院派畫家的作品中逐漸消退。在印象派畫家中,只有雷諾瓦(Renoir)曾嘗試描繪宮女主題。而後來,隨著1900年代俄羅斯芭蕾舞團(Ballets Russes)推出《一千零一夜》(Schéhérazade),東方主義風潮再度復興。二戰期間,當馬蒂斯(Matisse)試圖融合德拉克洛瓦的色彩與安格爾的線條,當畢卡索(Picasso)在描繪瑪麗-泰瑞莎·沃爾特(Marie-Thérèse Walter)時借鑑安格爾的情色風格,安格爾的藝術才真正得到全面的重新評價。

1. Torse d’homme, avant 1800.

Huile sur toile, 99 x 80 cm.

Musée Ingres, Montauban.

2. Torse d’homme, 1800.

Huile sur toile, 102 x 80 cm.

Ecole nationale supérieure des

Beaux-Arts, Paris.

3. Les Ambassadeurs d’Agamemnon

arrivant dans la tente d’Achille, 1801.

Huile sur toile, 110 x 155 cm.

Ecole nationale supérieure des

Beaux-Arts, Paris

4. Mademoiselle Caroline Rivière, 1805.

Huile sur toile, 100 x 70 cm.

Musée du Louvre, Paris.

9. Napoléon Ier sur le trône impérial, 1806.

Huile sur toile, 360 x 163 cm.

Musée de l’Armée, Paris.

13. Baigneuse à mi-corps, 1807.

Huile sur toile, 51 x 42,5 cm.

Musée Bonnat, Bayonne.

14. Intérieur de harem,

dit La Petite Baigneuse, 1828.

Huile sur toile, 35 x 27 cm.

Musée du Louvre, Paris.

17. Œdipe et le Sphinx, 1808.

Huile sur toile, 189 x 144 cm.

Musée du Louvre, Paris.

18. Aphrodite blessée par Diomède

remonte à l’Olympe, 1810-1812.

Huile sur bois, 27 x 33 cm.

Kunstmuseum, Bâle.

19. Romulus, vainqueur d’Acron,

porte les dépouilles opimes au

temple de Jupiter, 1812.

Huile sur toile, 276 x 530 cm.

Musée du Louvre, Paris.

24. Le Songe d’Ossian, 1813-1815.

Huile sur toile, 348 x 275 cm.

Musée Ingres, Montauban.

26. Auguste écoutant la lecture de

l'Enéide ou Tu Narcellus eris, vers 1814.

Huile sur toile, 138 x 142 cm.

Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

29. Roger délivrant Angélique, 1819.

Huile sur toile, 147 x 199 cm.

Musée du Louvre, Paris.

30. Jésus remettant les clefs

à saint Pierre, 1820.

Huile sur toile, 280 x 217 cm.

Musée Ingres, Montauban.

31. Le Martyre de saint Symphorien, 1834.

Huile sur toile, 407 x 339 cm.

Cathédrale Saint-Lazare, Autun.

33. Henri IV recevant l’ambassadeur

d’Espagne, 1817.

Huile sur toile, 39 x 50 cm.

Petit Palais - Musée des Beaux-Arts

de la Ville de Paris, Paris.

34. Don Pedro de Tolède baisant

l’épée d’Henri IV, 1832.

Huile sur toile, 36 x 30 cm.

Musée du Louvre, Paris.

37. Odalisque à l’esclave, 1839-1840.

Huile sur toile, 72,1 x 100,3 cm.

Fogg Art Museum, Harvard University

Art Museums, Cambridge.

45. La Princesse de Broglie, 1853.

Huile sur toile, 121 x 90 cm.

The Metropolitan Museum of Art, New York.

44. Antiochus et Stratonice, 1866

(reprise du tableau de 1840).

Huile, mine de plomb, aquarelle,

vernis sur papier, collé sur toile,

48. Jeanne d’Arc au sacre du roi

Charles VII, dans la cathédrale

Notre-Dame de Reims, 1854.

Huile sur toile, 240 x 178 cm.

Musée du Louvre, Paris.

49. Le Bain turc, 1862.

Huile sur toile, 108 x 110 cm.

Musée du Louvre, Paris.

51. Feuille d’études de figures nues

pour Le Bain turc, vers 1859.

Crayon noir, 62 x 49 cm.

Musée du Louvre, Paris.

28. Angélique, étude pour Roger

délivrant Angélique, vers 1819.

Huile sur toile, 84,5 x 42,5 cm.

Musée du Louvre, Paris.