林雨莊 epa.url.tw

1.1 引言

景觀生態學是一門研究生物群落、生態系統和環境過程如何在不同尺度上,跨越不同景觀變化與空間分佈的科學。這門學科著重於理解不同生態地貌之間的關係,以及人類活動對這些關係的影響。它結合了生態學、地理學、生物地理學和土地使用規劃等多個領域的知識。

景觀生態學的基本概念包括景觀多樣性、景觀結構、景觀功能和景觀變遷。景觀多樣性指的是一個地區內不同生態系統類型的豐富程度與分佈情況。景觀結構則關注不同生態地貌單元如何排列和連接,這包括棲地片斷化、邊緣效應以及棲地廊道等元素。景觀功能關注的是生物與非生物成分之間的交互作用和流程,如能量流、物質循環和物種遷移等。而景觀變遷則是研究景觀結構和功能隨時間的變化,這往往與自然力量(如火山爆發、洪水)和人為活動(如城市擴張、森林砍伐)有關。

景觀生態學的目的是要建立對於整個景觀動態的全面理解,這不僅有助於生物多樣性的保護,也對於可持續土地管理和規劃至關重要。舉例來說,通過研究棲地片段化對物種分佈的影響,生態學家可以設計連接受保護區域的生態廊道,從而維持物種多樣性和生態系統的健康。

在研究方法上,景觀生態學家可能會利用衛星遙測圖像來分析景觀結構,或是進行田野調查以瞭解特定地區的生物多樣性。他們也會使用各種模型來預測人為活動或自然事件對生態系統的潛在影響。

景觀生態學提供了一種宏觀的視角來看待自然世界,強調在整體景觀尺度上考慮環境管理和保護的重要性。通過這個跨學科的方法,我們可以更好地理解和應對全球變化對生物多樣性的挑戰。

景觀生態學研究生態系統過程、功能以及變化如何在空間尺度上發生,以及生物與其非生物環境之間相互作用的科學。它著重於生物群體、生態系統和地形圖案之間的關聯性,並探討這些模式如何影響生態過程。這門學科集地理學、生物學、氣候學和人文學科於一身,其目的是要理解地球上的生命如何分佈以及這些生物與他們的環境如何互動。

在景觀生態學中,「景觀」一詞指的是地表的一個範圍,其中包含了多種生態系統,這些生態系統在空間上呈現出一定的排列和組合模式。這些景觀可能是自然形成的,如森林、河流和草原,也可能是人為改變的,如農田、城市和水庫。

景觀生態學主要概念與原則:

景觀多樣性 - 指的是一個特定地區中,不同類型生態系統的豐富度和豐饒度。它是生物多樣性的一部分,對於生物種群的維持至關重要。

景觀結構 - 涉及生態系統的大小、形狀、數量和分佈。這個結構決定了生物群體之間的交流程度,以及能量和物質的流動。

景觀功能 - 描述了生態系統中物質循環、能量流動和物種遷徙的過程。這些功能是景觀生態學的核心,因為它們支撐著生態系統的生產力和穩定性。

景觀動態 - 景觀不是靜止不變的。它們隨著時間的推移而變化,可能是由於自然力量的作用,例如火山爆發和洪水,也可能是因為人類活動,例如農業開發和城市化。

應用領域:

景觀生態學的應用非常廣泛,包含:

生物多樣性保護:通過分析生態系統的分佈和連接性,可以制定保護區域和生態廊道。

城市和區域規劃:合理規劃城市擴張和土地利用,減少對自然環境的影響。

自然資源管理:確保水資源、林業和漁業的可持續管理。

氣候變化適應:通過研究景觀變遷來預測和應對氣候變化的影響。

環境影響評估:評估人類活動對生態系統和生物多樣性的潛在影響。

景觀生態學提供了一種宏觀的視角,不僅幫助我們理解生物與其環境之間的複雜關係,同時也為解決環境問題提供了科學依據和實際指南。隨著全球變化對生態系統的影響日益增加,這門學科的重要性也在不斷上升。

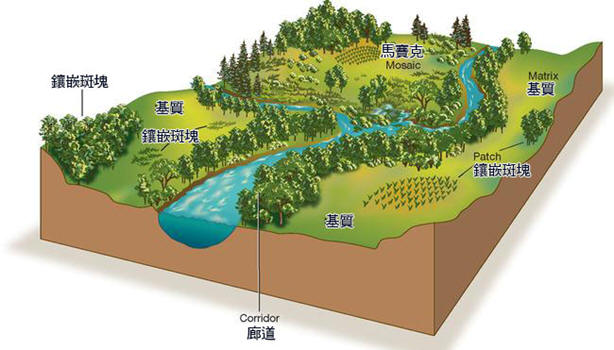

圖1-1 景觀的構成

景觀生態學是一個跨學科領域,它結合了多種學科的理論、方法和知識,共同構建了一個關於生態系統空間模式與過程的綜合框架。不同學科對這個框架的貢獻是多方面的,包括但不限於以下幾個重要領域:

地理學提供了景觀生態學的空間視角。地理學家通過研究地形、氣候、土壤等自然要素以及人文要素如土地使用模式,來理解景觀的物理和文化背景。地理資訊系統(GIS)和遙感技術在此扮演了關鍵角色,它們讓我們能夠在不同的空間尺度上分析和視覺化景觀結構。

生態學關注的是生物體與它們環境之間的關係,這為景觀生態學提供了關於生態過程(例如能量流和物質循環)的基礎知識。它也幫助我們理解生物多樣性和物種與生態系統功能之間的聯繫。

系統生態學把生態系統看作是互相連接的系統網絡,這個觀點幫助我們瞭解在景觀層面上各個生態系統是如何相互作用的。這包括了生態流(如水流、動物遷移)以及這些流如何受到景觀結構的影響。

生物地理學研究物種和生態群落在地理空間中的分佈,這直接與景觀生態學中的生物多樣性和棲地片斷化議題相關聯。這一學科還探討了歷史和演化過程對當前景觀格局的影響。

土地利用規劃涉及到如何合理安排土地資源的使用和開發,它關注的是如何在滿足人類需求的同時保護和保存生態系統的完整性。這直接影響到景觀的結構和功能。

環境科學綜合了物理、化學、生物學等自然科學知識,用以評估和管理人類活動對自然環境的影響。這一領域的研究有助於制定有效的環境政策和管理策略,對保護景觀生態學中的生物多樣性至關重要。

社會學與經濟學提供了理解人類行為和經濟活動對景觀的影響的框架。這包括了對自然資源的需求、土地所有權和使用權以及市場機制對生態系統的影響。社會經濟動力學是形成當前和未來景觀模式的關鍵因素。

氣候學的貢獻在於它對地表氣候模式的理解,這對於預測和管理景觀層面上的生態過程非常重要。氣候變化對於生物多樣性、物種分佈和生態系統服務有著深遠的影響。

每一門學科都為景觀生態學提供了獨特的觀點和方法,它們相互補充,共同構成了一個多維度的研究框架。這個框架幫助我們不僅要理解各個生態系統內部的動態,也要理解生態系統之間的互動和整個景觀隨時間變化的模式。

在景觀生態學中,「景觀」這一概念被廣泛研究且包含了多個層面。一個精確的定義可以根據不同學科的視角有所不同。以下是從幾個主要學科角度出發對「景觀」進行的定義:

地理學將景觀視為一個可見的自然和文化特徵的集合,這包括了地形、水體、植被、建築物以及其他由人類活動造成的改變。地理學家關注這些特徵如何在不同的空間尺度上分佈,以及它們如何相互作用形成了獨特的景觀。

從生態學的角度來看,景觀是指一個由多種生態系統組成的區域,這些生態系統在功能上彼此相互作用,並與非生物環境要素相互影響。生態學家研究景觀層面上的生態過程,如物質循環、能量流動、以及物種的分佈和遷移。

景觀生態學是對地理學和生態學的結合,將景觀定義為具有不同生態系統和土地使用類型的區域,強調景觀是由生態過程在空間上的異質性和模式所塑造的。這個領域尤其關注於景觀的結構、功能以及變化。

從社會學和人類學的視角,景觀是人類活動與自然環境相互作用的結果。它們研究景觀如何體現文化價值、歷史和社會結構,以及這些因素如何影響人類對景觀的認知和使用。

在藝術和美學領域,景觀常常被看作是一種美學對象,它可以通過視覺藝術表達並激發觀者的情感反應。藝術家和設計師探討如何透過設計與創作來塑造和改進景觀的視覺與感官體驗。

在環境管理和規劃的背景下,景觀被視為需要維持和管理的資源,其目的是為了保護生物多樣性、確保生態服務的持續性以及滿足人類福祉。此視角強調可持續性和長期的規劃。

哲學和倫理學將景觀看作自然和人類價值的交匯點,研究我們對景觀的道德責任和景觀所代表的深層意義。

認識論是哲學的一個分支,它研究知識的性質、起源、範圍和限制。將認識論的觀點應用於景觀,意味著我們要探究我們如何知道景觀、我們對景觀的認識有何種類和來源,以及這些認識的確定性和限制。以下是一個從認識論角度出發,對景觀的詳細探討:

從認識論的視角來看,我們對景觀的知識來源可以是直接的或間接的。直接知識來自於我們通過感官直接體驗景觀,例如,透過看、聽、聞、觸來感受自然。而間接知識則來自於閱讀、學習和交流,這些過程讓我們對於無法直接經歷的景觀有所理解。

在景觀的認識中,可以區分出不同種類的知識,包括描述性知識(知道什麼是什麼)、程式性知識(知道如何做事)和解釋性知識(知道事物為何是這樣)。例如,我們可以描述一片森林的外觀(描述性),知道如何透過地圖導航(程式性),或理解森林生態系統如何運作(解釋性)。

在對景觀的認識上,我們必須認識到我們的知識是有範圍的。有些景觀的特徵可以輕易地通過科學方法瞭解,如地形的量測。然而,其他的特徵,如景觀的文化意義,則可能不那麼容易用科學的方式來衡量。

我們的背景、文化和個人經歷都會影響我們對景觀的認識。例如,一個生長在都市中的人可能會與生長在農村的人有不同的景觀認識。認識論的分析強調,瞭解這些限制對於全面理解我們的知識是必要的。

在景觀認識中,我們對於某些事物的知識可能非常確定,例如地理位置。然而,對於景觀的美學評估或生態功能的複雜性,我們的知識可能就不那麼確定,這要求我們在評估和決策時保持謙虛和開放性。

不同的人可能對同一景觀有不同的詮釋。認識論分析這些詮釋之間的差異以及它們的起源。這對於理解景觀在不同文化和社會群體中的多重意義特別重要。

景觀的知識是如何在社會中傳播的?認識論對於教育、媒體以及其他知識傳播管道的分析,幫助我們理解景觀知識的流動和影響力。

認識論還關注於我們如何將對景觀的知識應用於實際問題解決中,例如在景觀設計、環境規劃和生態保護中的決策過程。

在對景觀進行認識論的探討時,我們不僅是在分析知識本身,也在關注這些知識如何影響我們與自然和建成環境的關係。透過這種方式,我們可以更深刻地理解景觀對個人和社會的意義,以及如何更有效地管理和保護我們的自然資源和文化遺產。

景觀的本質包括它的物理形式、塑造它的過程,以及人類對它的感知和評估。為了全面解決這一概念,考慮多學科視角至關重要,包括來自地理學、生態學、社會學、心理學和文化研究等的見解。

物理形式和過程:景觀的物理方面包括其地形、地質、土壤類型、水文、氣候、植被和野生動物。這些元素不是靜態的;它們不斷被風化、侵蝕、植物生長和動物遷徙等自然過程塑造和重塑。農業、城市化和工業等人類活動在塑造景觀方面也發揮著重要作用。

人類感知和評估:人類感知和評估景觀的方式受到文化、審美和個人因素的影響。這可以包括風景秀麗、歷史意義、娛樂潛力和生態價值。不同的文化和個人可能會以不同的方式看待相同的景觀,從而導致不同的用途和管理方法。

生態功能:景觀生態學考慮景觀的生態功能,如養分迴圈、物種棲息地供應以及生態系統中的能量流動。它還研究了景觀中生態系統之間的空間模式和聯繫,這對生物多樣性和生態群落的復原力至關重要。

文化和社會層面:景觀也具有深刻的文化和社會層面。它們是人類生活和活動的背景,充滿了意義和價值。這包括景觀可以代表的文化身份和遺產,以及它們在社區生活和個人福祉中的作用。

可持續性和保護:景觀的可持續性是一個至關重要的問題,因為它關係到在不損害子孫後代滿足自身需求的能力的情況下滿足當前需求的能力。這涉及以維持其生態功能、支援人類生計和保護生物多樣性的方式管理景觀。

學科整合:理解景觀的本質需要整合來自各個學科的知識。地理學提供了繪製和分析景觀空間方面的工具。生態學提供了對工作中的生物和物理過程的見解。社會學和人類學探索景觀的人文維度。心理學提供了對人類對景觀的感知和認知的理解。文化研究考察景觀的象徵性和代表性方面。

挑戰與機遇:氣候變化、生物多樣性喪失和城市擴張等現代挑戰正在影響著全球的景觀。應對這些挑戰需要全面瞭解景觀的性質,並制定可持續管理戰略,這些戰略融合了科學知識、傳統實踐和創新思維。

景觀的本質是一個複雜而多方面的概念,它超越了物理特徵,包括生態、文化、社會和美學維度。瞭解這種性質對於可持續管理和保護我們的環境至關重要,確保它們繼續提供所有生命所依賴的基本服務和價值。

景觀的角色是多面向的,它不僅影響著自然環境和生態系統的功能,也與人類社會的文化、經濟和精神生活緊密相連。以下我們將從幾個不同的角度探討景觀的作用:

景觀是生態系統功能的體現,它提供了生物多樣性的棲息地。不同的地貌、水文條件和氣候條件形成了多種多樣的生態系統,從森林和草原到河流和濕地。每一種景觀都有其獨特的生物群落,這些生物群落進行著如授粉、種子傳播和營養循環等生態過程。

景觀是人類生產和生活的空間。農業景觀提供了耕種土地,城市和鄉村景觀則是居住和工作的場所。交通網絡、工業區域和休閒空間等,都是人類根據自身需求塑造景觀的結果。

景觀承載著文化和歷史的記憶。自然景觀如山脈和河流常常與民族的身份和傳說相連結,而由人類活動改變的文化景觀,如古代遺址、歷史建築和傳統農田,則記錄著過往社會的發展與變遷。

自然景觀對人類的美學體驗和心理健康有著深遠影響。山川、森林和海洋等自然之美能夠提供心靈上的慰藉,幫助人們放鬆和恢復精神,這也是為何人們會前往自然景觀旅遊和休閒的原因之一。

景觀是環境教育的重要課堂。透過親身體驗和觀察不同的景觀,人們可以學習到有關自然環境和生態系統的知識,進而提高對環境保護的意識。

在全球氣候變化的背景下,景觀的角色尤為重要。植樹造林和濕地恢復等景觀復原工程能夠增加碳匯,幫助緩解氣候變化。此外,通過景觀規劃,可以提高地區對極端氣候事件的抵抗力和適應能力。

景觀規劃是實現區域可持續發展的關鍵。它涉及土地利用的決策過程,考慮生態保護、經濟發展和社會需求之間的平衡。良好的景觀規劃可以保護生態系統,同時滿足人類的生活和發展需求。

總之,景觀不僅是自然與人類活動的產物,也是人類與環境互動的橋梁。它既反映了地球上生態系統的多樣性,也展現了人類社會的多元價值和生活方式。因此,理解景觀的多重角色對於推動環境的可持續管理和保護具有至關重要的意義。

在探討「景觀作為領域(domain)」時,我們不僅要考慮其物理屬性,還要思考它在生態學、地理學、文化、社會學等多個學科中的位置和角色。以下是從不同學術領域來探討景觀作為領域的意義:

從生態學的角度來看,景觀是一系列生態系統相互作用和連接的空間範疇。它超越了單一生態系統的限制,涉及生態過程在更大空間尺度上的動態和模式。這包括物質循環、能量流動、生物的遷徙路徑和基因流。景觀生態學正是研究這些過程以及如何在人為改變的地表上維持和恢復生態連接性。

地理學家將景觀視為自然和人文過程互動的舞臺。這包括地形、氣候、土壤類型以及人類建設如城市、道路和農田。地理學家通過研究這些要素如何在地球表面分佈和變化,來理解景觀的形成和演變。

文化學者認為景觀是人類意義、價值觀念和美學感受的投射。文化景觀不僅反映了人類活動的歷史,也反映了社會的身份和文化記憶。它可以是一個民族的象徵,或是一段歷史的見證。

在社會學領域,景觀是社會結構和關係的物質表現。它與社會組織、權力分佈和社會變遷有關。人們如何使用和改變景觀,反映了他們的社會地位、經濟活動和文化實踐。

對於城鄉規劃師和環境管理者來說,景觀是需要綜合考量自然和社會因素的規劃對象。它不僅是保護和恢復生態系統的單元,也是實現社會可持續發展的空間框架。

景觀作為一個領域,其豐富的內涵使其成為跨學科研究和應用的重要對象。無論是從維護生物多樣性、促進生態健康,還是從文化保護、社會發展角度出發,景觀都提供了一個整合不同尺度和維度的平臺。這樣的跨領域理解和運用景觀,對於應對當今面臨的環境挑戰和促進人類與自然和諧共生具有關鍵性作用。

將「景觀」視為「生態系統」,是對一個地區中生物群落和非生物環境之間關係的宏觀描述。在這種理解中,景觀不再只是背景或舞臺,而是動態交互、相互連結和持續演變的綜合體。在生態學中,「景觀生態系統」強調了尺度、空間格局和過程的重要性。以下展開詳細說明:

景觀生態系統由多種生物群落(如森林、河流、草原等)和非生物組件(如土壤、水、氣候等)構成。這些組件透過能量流動和物質循環在各種尺度上互相影響和依存。

在景觀生態系統中,空間格局指的是生物群落和非生物元素在地理空間中的分佈。這些格局決定了生態過程如何在景觀中運作,包括生態連接性、邊緣效應和斑塊動態等。

生態系統的分析與理解需要考慮不同的尺度。景觀尺度涵蓋了從小到個別棲息地,到大到整個生態區域。不同尺度上的過程相互影響,形成了生態系統的動態。

景觀生態系統的生態連接性是指生物群落之間的互動關係,這些互動可以是生物的(如動物遷徙)、物質的(如水流運載營養物質)或是能量的(如陽光照射)。連接性的強弱直接影響生態系統的健康和恢復力。

景觀生態系統為人類社會提供了廣泛的生態服務,包括供給服務(如食物、水資源)、調節服務(如氣候調節、洪水控制)、支持服務(如土壤形成、營養循環)和文化服務(如休閒、美學享受)。

人類活動對景觀生態系統產生深遠影響,從土地使用變更(如城市擴展、農業開發)到資源開採(如採礦、伐林)。這些活動改變了景觀的結構和功能,並可能對生物多樣性和生態服務產生負面影響。

有效的景觀管理需要跨學科合作,以及對生態系統過程和人類社會需求的全面理解。這包括生態規劃、生物多樣性保護、自然資源管理以及生態恢復等。

景觀作為生態系統的理念強調了人與自然之間的緊密連結以及我們對自然環境的責任。透過瞭解和適當管理景觀生態系統,我們能更好地保護自然資源,促進生物多樣性,並為未來世代提供持續的生態服務。在實踐中,這要求我們進行科學研究、制定政策並實施具體行動,以維持生態系統的健康和生產力。

將「景觀視作生態單元」是景觀生態學的核心觀念之一。這裡的「生態單元」是指一片包括所有生物和非生物組分,以及它們之間相互作用的土地。這種理念強調了不同尺度生態過程的整體性和互聯性。以下是從這個觀點出發對於「景觀作為生態單元」的進一步解釋:

在生態單元的概念中,景觀不僅僅是生物群落和非生物環境因素的簡單集合,而是一個動態交互的系統。生態過程,如物質循環、能量流動、物種遷徙和生態位分化,在景觀尺度上發生,並且塑造了景觀的結構和功能。

從生態單元的視角看,景觀的結構包括了土地覆蓋的各種類型(如森林、草原、濕地等)以及這些類型之間的排列和連接性。景觀功能則指的是景觀在維持生態過程和生物多樣性方面所發揮的作用,這包括了維持物種棲息地、促進物種間的互動等。

在不同尺度上,景觀的空間格局會影響物種的分佈和生物群落的組成。例如,一個區域內棲息地的斑塊大小、形狀和隔離度都會影響到物種的生存和基因流,從而影響生物多樣性。

作為生態單元的景觀,提供了諸如淨化空氣和水質、調節氣候、土壤保育和休閒娛樂等生態服務。這些服務對人類社會至關重要,也是維持生態系統健康的基礎。

瞭解景觀作為生態單元的概念,對於制定有效的生態保護和管理策略是至關重要的。這包括了生態復原、保護區設置、生態廊道建設等,旨在維護和恢復景觀的生態完整性和功能。

總結來說,「景觀作為生態單元」的概念要求我們超越傳統以種群和群落為中心的生態研究,將注意力擴大到更廣闊的空間尺度。這樣的觀點不僅促進了對於生物多樣性保護的深入理解,同時也為人類活動和自然環境之間的可持續互動提供了科學依據。

所謂的「生態」景觀,是指那些在結構、功能和動態上能夠支持生態系統健康和生物多樣性的地域特徵。這樣的景觀不單是自然形成的,往往也是人類活動與自然環境相互作用的結果。在生態景觀中,地形、水文、土壤、植被等自然元素與農田、城市、交通網絡等人工構造緊密交織,共同塑造了一個既能滿足人類社會經濟需求,又能保障生態系統服務和生物多樣性的複合體。

在這種景觀中,自然和半自然的環境如森林、濕地和草原等提供了必要的棲地,以支持野生動植物的生存與繁衍,維持生態平衡。同時,這些生態系統也進行著如淨化空氣、濾淨水質、調節氣候、促進土壤肥力以及授粉等多種生態服務。這樣的景觀促進了生物間的相互作用,比如掠食與被掠食的關係,植物與土壤微生物間的營養交換,以及生物多樣性的自然選擇過程。

人類在生態景觀中扮演著重要的角色。透過可持續的農業實踐、城市綠化計劃、自然保護區的設立以及生態恢復項目,人類活動可以提升生態景觀的質量與價值。例如,通過保持和恢復連接區域,如生態廊道或綠帶,可以促進物種間的遷移和基因交流,增加生態系統對於環境變化的抵抗力和適應力。

生態景觀的研究和管理不僅關乎自然科學,它還涉及社會、經濟、文化等多個層面,要求跨學科的合作與公眾參與。隨著全球變化對生物多樣性和生態系統服務的影響日益加深,設計和維護生態景觀已經成為實現地球生態系統持久健康的一個迫切需求。

「生態」景觀觀點強調對地球上各種生命共存空間的整體理解和尊重,要求我們在進行土地規劃和開發時,考慮到生態系統的健康和完整性。透過綜合的管理策略和公眾的參與,我們可以實現生態與經濟發展的和諧共存,為當代及後代創造一個更加可持續的環境。

景觀分類是一種將地表不同特徵按照某種系統劃分成不同類型的方法。在進行景觀分類時,通常會考慮以下幾個基本原則:

1. 異質性原則(Heterogeneity Principle): 景觀是由不同的自然和人文要素組合而成的,這些要素在空間分佈上的異質性是進行景觀分類的基礎。根據地物類型、地貌形態、植被覆蓋等要素的不同,可以將景觀劃分成不同的類型。

2. 區域性原則(Regionalization Principle): 景觀分類要考慮到區域差異,相同的景觀類型在不同的地理環境下可能會有不同的表現形式。例如,海岸線的景觀與高山的景觀雖然可能包含類似的自然要素,但是它們的地理位置和形成過程不同,應該分類為不同的景觀類型。

3. 尺度原則(Scale Principle): 景觀分類需要根據不同的尺度進行,不同的尺度會對分類的精細度有影響。例如,在宏觀尺度上,可能將整個森林區域劃分為單一景觀類型,但在微觀尺度上,則需要進一步區分不同類型的植被群落。

4. 動態性原則(Dynamics Principle): 景觀是動態變化的,景觀分類應該考慮到時間尺度上的變化,比如季節變化、人類活動的影響等,這些都可能導致景觀類型的變遷。

5. 功能性原則(Functionality Principle): 景觀不僅僅是外在形態的組合,還具有不同的生態和社會功能。例如,河流帶的景觀除了具有特定的物理形態外,還有調節水文、維持生物多樣性的功能。

景觀生態學是一門跨學科的領域,其分類系統應結合地理學、生物學、生態學、地質學、社會學等學科的知識。

遵循上述原則的景觀生態學分類有助於理解景觀的複雜性,對於生態系統管理、自然資源保護以及土地規劃和可持續發展具有重要意義。透過有效的分類,可以促進生態系統的健康與多樣性,並為未來世代維護一個更加和諧的生活環境。

當我們提到「認知景觀」這個詞時,這是一個比喻性的概念,指的是人類認知世界的內在方式和框架。這個詞彙通常用來描述人類大腦如何處理、儲存、回憶資訊,以及如何將這些資訊與空間位置相結合。認知景觀並非實體的地理景觀,而是心智中的抽象映射,涉及到記憶、注意力、覺察、以及思考等過程。

在人類認知的過程中,我們的大腦會創造出一個內在的周遭環境模型,幫助我們理解和導航真實的環境。這個模型包含了多種資訊,從我們的親身經歷到學習到的知識。例如,當你想像自己的家時,你的大腦不僅會想到具體的物體和結構,還會想到與家相關的情感、過去的經歷以及家的概念意義。

認知景觀也與我們如何理解和回憶過去的事件有關。人們通常會依據空間的元素來組織記憶,就像在心智中繪制一幅地圖。當我們回想某個事件時,我們不只是回想事件本身,還會聯想到事件發生的地點,甚至可能會想起那個地點的其他細節。

另一方面,認知景觀也可以被應用於社會科學領域,比如在研究文化地理學或者環境心理學時,研究人員可能會探討個體或群體如何感知並與其文化或環境互動。這包括了理解地方意識、地域認同以及與特定地理位置相關的傳說或故事。

1.6.1 景觀空間的感知

當我們談論到「景觀的感知」時,我們正探討的是人們如何感知並理解空間中的物理空間間隔,以及這些空間間隔如何影響我們對周圍環境的認知和互動。在地理學和環境心理學中,這種感知對於理解人與空間關係的動態是至關重要的。

在物理地理學的範疇裡,「空間間隔」可以指的是地理特徵之間的實際距離,例如,兩山之間的谷地,或是建築物之間的開放空間。這些物理間隔對於景觀的功能和美學都有顯著的影響。例如,一個公園中樹木的配置可能會影響人們的行動路線、停留的地方,甚至是與他人的互動。

在人文地理學中,「空間間隔」的概念則擴展到了社會和文化的維度。這裡,空間不僅僅是物理的距離,它也包含了社會距離,如社會階層、族群分佈或是文化差異所產生的「空間間隔」。這些社會文化的間隔會影響人們如何感知並與景觀互動,從而形成特定的空間行為和景觀使用方式。

從心理學的角度來看,對於景觀的感知也受到個體經驗、情感和記憶的影響。這意味著同一個物理空間對不同的人來說可以有截然不同的感知。這種主觀的空間感知在城市設計和建築中尤為重要,設計師和規劃者需要考慮如何創建空間來滿足使用者的心理和情感需求。

瞭解這種空間感知對於如何介紹複雜的地理概念是非常有幫助的。舉例來說,講解一個城市公園如何影響人們的行為和心情,可以從介紹公園中的步行道路寬窄、座椅的配置、綠地的分佈等具體元素著手,進而展開論述這些元素如何影響人們的活動模式和對景觀的感知。

總之,「空間間隔」在感知景觀的過程中扮演著多重角色,不僅關乎到物理距離的量測,更涉及到心理、社會文化層面的深入探討。在描述和分析空間時,這個概念幫助我們理解人類如何與周遭環境互動,以及這些互動如何塑造我們對世界的理解和體驗。

空間與景觀的記憶的概念,涉及地理學、心理學、城市規劃,甚至是文學和藝術。這個概念探討的是人們如何在大腦中建立起與特定地理空間相關的記憶,以及這些記憶如何影響我們對空間的認知和情感聯繫。

在地理學的領域中,「空間」通常指的是具體的物理位置,而「景觀」則是這些位置的視覺和文化表達,包括自然景觀和由人創造的景觀。當人們體驗一個地方時,他們不僅僅是在那個空間中移動,同時也在建立對這個地方的個人記憶和情感。這些記憶和情感反過來又塑造了他們對該地方的感知和理解。

例如,一個兒時經常遊玩的公園,即便長大後很少前往,我們對於那個公園的空間佈局—樹木、花壇、小徑等,仍可能有著清晰的記憶。這些記憶不僅是視覺影像,還包含了情感—快樂的童年時光、與家人的親密時刻等。這種情感上的連結讓該地點對我們來說變得獨特且重要。

在心理學上,人們對於景觀的記憶往往是透過「心理圖譜」來進行編碼的。這種心理圖譜不僅包括了對空間的物理排列的記憶,還包括了與空間相關的情感和社會連結。例如,某個廣場可能被記住為民權運動的象徵,或者某條街道可能因為文化節慶而被記憶中賦予特殊意義。

城市規劃和景觀設計領域中,專家們會考慮到空間與記憶的關係來創造有意義和能夠激發人們情感聯繫的場所。透過設計特定的元素—比如紀念碑、公共藝術作品、甚至是街道的命名,都是為了在日常的空間中創建和強化社區的共同記憶。

對於寫作通俗科學文章的作者來說,理解空間和景觀如何影響人們的記憶,可以幫助讀者建立對於空間的深刻理解。例如,作者可以描述一個著名的歷史建築,並探討人們如何透過共用的文化記憶,將這些建築視為社區的重要組成部分。這樣的敘述不僅傳達了資訊,也喚起了讀者對於自身經驗中空間與記憶聯繫的回憶和感受。

總的來說,空間與景觀的記憶是一種複雜的互動,涵蓋了從個人到社會層面的各種因素。這種記憶賦予了空間以意義,並且形塑了我們對周圍世界的感知和情感。

我是誰? 我在那裏? 我將往那裏? 外在世界長怎麼樣? 那裡是安全的? 人們如何透過自身的經驗在身心上感知和理解周遭的環境。在地理學、認知科學,以及現象學中,這涉及到我們與自然環境或建築空間的直接互動,並且如何透過這些互動來建立對世界的認識。

在這裡,「具體化」指的是人們將身體感覺和動作與外部世界連結的過程。每當我們行走在不同的地形之上,或是觸摸建築物的表面時,我們的身體都在經歷一場與空間和材料的直接對話。這種體驗豐富了我們對景觀的感知和認知,並讓我們以更為深刻的方式與它相連。

例如,當人們在山間徒步時,腳下不平的岩石、路徑的陡峭,以及周遭植被的變化,這些都是具體化的感受。這些感覺不僅僅傳遞了關於地形和物理環境的資訊,也形成了個人對於這片景觀特有的感知和記憶。我們通過身體與環境的互動,學會了如何在不同的地形中移動,這種能力是我們認知地圖的一部分。

認知則是我們對環境的知覺、理解和解釋的過程。當我們與景觀互動時,不僅僅是視覺上的觀察,更涉及聽覺、嗅覺、觸覺甚至是情緒的體驗。這些綜合的感官體驗讓我們能夠更全面地理解和記住一個地方。這就是為什麼有些景觀能夠在我們心中留下深刻印象,甚至變成我們心靈的一部分。

從現象學的角度來看,景觀不僅是一系列物理特徵的集合,它是人們經驗世界的場域。這些經驗是身體和心智的整合,是我們存在於世的方式。因此,我們不僅認識景觀,同時也透過我們的身體在景觀中留下痕跡,無論是開闢一條小徑,還是建立一個休憩的場所,這些都是我們與環境互動的證明。

將具體化和認知的觀念應用於景觀的敘述可以幫助人們更好地理解他們與周遭環境的連結。透過描述人們在特定景觀中的行為、感受和認知過程,可以使人們對於環境有更深刻的體驗與共鳴,也可以從一個新的角度來看待他們所居住的世界。

“安全與美學的景觀”是城市規劃和景觀設計中的一個重要考量。當我們談論到安全性,它不僅包含了物理的安全無虞,例如防止意外事故和犯罪,同時也包括了心理上的感受安全,即一種對環境的信任感和舒適感。而景觀美學則涉及到景觀的視覺吸引力與藝術價值,它能夠提升人們對於空間的賞析和享受。便利性則是指空間設計對於使用者的方便程度,它能夠影響人們使用和體驗空間的方式。

在規劃安全的景觀時,需要考慮到照明、能見度、行人與車輛的路徑分隔、地面的均勻性以及應急設施的配備等因素。一個安全的景觀設計能夠減少人們在使用空間時的潛在風險,同時也能夠促進社區居民的積極互動,因為他們會感到更自在和放心。

景觀的美學和便利性則是提升生活品質的關鍵要素。美學不僅關乎景觀的外觀,它還包括了與環境的和諧性、多樣性和文化意義。一個設計得當的景觀能夠激發人們的情感反應,提供精神上的慰藉,甚至成為社區文化和身份的象徵。而便利性則確保了空間能夠被不同的人群輕鬆使用,包括有特殊需求的人士,例如殘疾人士或老年人。

一個結合了安全性、美學和便利性的景觀,不僅提升了居民的生活品質,也成為了城市中不可或缺的一部分。這樣的景觀能夠促進社交互動,加強社區凝聚力,並且提升居住環境的整體吸引力。從公園到街道,從城市廣場到河岸步道,每一處經過精心設計的景觀都是城市文化的體現,也是居民日常生活的舞臺。

深入探討這些元素如何互相作用,它們如何影響人們對於其居住空間的感受和使用,能夠幫助人們理解這些概念在現實生活中的實際意義。

地貌突出度是一種描述山峰等地形特徵相對於周圍地形的高度差異的測量方法。它是衡量一座山或山峰自主性的重要指標,可以反映該山峰在視覺景觀中的重要性。阿里山、富士山、泰山在諸多群山中特別受到關注,因為它們在嘉南平原上、日本關東平原上、華北平原上拔地而起,位居視覺山稜線上最突出的山頭。成為生活的記憶、環境辨識的地標。其他還有浙江海面上視覺突出的普陀山、四川盆地邊緣的峨嵋山、華北平原的五臺山、關中平原的華山,正所謂山不在高,眼見為高。

這一概念在規劃、地理學、登山和景觀評估中都有廣泛應用。

在視覺景觀中,地形地貌突出度提供了一個明顯的視覺焦點。這使得這些山峰成為地圖製作、風景攝影以及觀光活動的重要對象。

視覺景觀中的地貌突出度不僅影響了人們對於該地形的視覺感知和心理印象,還與地形的文化和歷史意義密切相關。在許多文化中,地形突出的山峰常被視為神聖的象徵,並成為當地傳說和宗教活動的一部分。

除了文化層面,地貌突出度還與生態系統的特性有關,例如,它可能影響植物種的分佈、動物棲息地的連通性,以及氣候條件。因此,在規劃和環境管理領域,地形突出度被用來評估某一地區的自然美、生物多樣性以及潛在的生態功能。

總之,地貌突出度在視覺景觀中的重要性不僅僅是因為其獨特的外觀,還因為它在環境評估、文化意義和生態功能方面的多重角色。

心理景觀是一種用於描述地理環境如何影響個體心理和情感狀態的概念。它不僅包括實際的物理特徵,還包括人們對這些特徵的感知、解釋和情感反應。這個概念涉及多學科領域,包括心理學、地理學、環境心理學和社會學。

在環境心理學中,心理景觀被認為是個體和其所處環境之間互動的產物。這些互動可以是直接的,比如透過視覺、聽覺和其他感官體驗環境;也可以是間接的,比如透過記憶、故事和歷史傳承而來的環境經驗。

心理景觀的關鍵元素包括:

情感綁定:人們通常會對某些地方產生強烈的情感聯繫,這可能是因為個人經歷、社會關係或文化認同。

感知和解釋:個體如何感知環境特徵並賦予其意義,這影響了他們的行為和情感反應。

身份和歸屬感:地方經常與個人和集體身份相關聯,提供了歸屬感和自我認同。

記憶和敘事:地方的歷史和個人在其中經歷的故事,共同構成了心理景觀的記憶層面。

心理景觀在城市和區域規劃、環境保護、旅遊發展等方面都有重要的應用。理解心理景觀有助於設計更符合人們情感和心理需求的空間,提高生活品質,促進社區的精神健康和福祉。例如,城市公園和綠地的規劃就緊密結合了心理景觀的概念,旨在創造出可以減輕壓力、提供休閒娛樂、促進社會交往並增強社區凝聚力的環境。此外,在保護自然景觀和文化遺產時,心理景觀的考量確保了這些地方的歷史和情感價值得到尊重和維護。

整體來說,心理景觀是個體與其環境相互作用的反映,是理解人們如何經歷和賦予意義於他們所處世界的一個重要概念。

在景觀設計和景觀心理學中,「神秘感」是指一個環境引起的好奇心和探索欲,它激勵人們想要進一步發現和理解該環境。神秘感可以增強人們對景觀的吸引力,提高其在美學和情感上的價值。

神秘感的元素通常包括:

遮蔽與開闊:景觀中的某些部分不是立即全貌可見,可能因遠處的曲徑、植被或地形而部分隱藏,引起人們的好奇心。

光影變化:陰影、燈光和自然光的變化可以創造出神秘的氛圍,特別是在日落或黎明時分。

自然元素的組合:水體、岩石、植物等自然元素的不尋常組合可以產生一種未知和探險的感覺。

視覺引導:景觀中的視線引導,如植物或建築物的排列,可以導致人們對於隱藏在視線終點的內容充滿期待。

在景觀設計中,創建具有神秘感的空間被認為可以增進人們的心理健康,因為它提供了逃離日常生活的壓力、探索未知和自我反思的機會。例如,一條蜿蜒的小徑引導至部分隱藏的花園,可能會吸引遊客去探索,帶來驚喜和發現的樂趣。

另外,神秘感也與文化和歷史景觀相關聯,古老的遺址、歷史建築或傳說中的地方往往充滿了神秘感,引發人們的想像力和對歷史的探求。

因此,在規劃和維護景觀時,將神秘感作為一個設計原則能夠豐富人們的體驗,增加環境的魅力和情感深度。這樣的設計不僅僅吸引人們一時的注意,更能留下持久的印象,激發對那片土地的愛和敬畏之情。

行為生態學與景觀生態學是研究生物與其環境相互作用的兩個相關但又具有不同焦點的領域。以下是介紹它們之間的聯繫:

行為生態學:著重於個體生物的行為以及這些行為如何適應其生存和繁殖的環境。它探討的主題包括動物的覓食行為、繁殖策略、社會結構、防禦機制以及物種間和物種內的互動。行為生態學家會研究特定行為如何幫助個體在遺傳上的成功,即它們如何將基因傳遞給下一代。

景觀生態學:則在較大的尺度上工作,關注的是生態系統、生態過程、生物群落與其環境之間在不同空間和時間尺度上的關係。景觀生態學分析地形、水文、植被以及人類活動如何影響生物分佈和生態過程。這包括棲地斷裂、棲地連接性以及生態系統服務等概念。

這兩個學科之間的關聯在於,動物的行為(行為生態學的範疇)受到其所在的棲地和更廣泛景觀的影響(景觀生態學的範疇)。例如,一個動物的覓食行為會受到可用資源的分佈和可及性的影響,而這些資源的分佈則是由棲地的結構和連接性所決定的。

景觀生態學中關於棲地斷裂的概念,也與動物的行為有密切的關係。棲地斷裂可能限制了動物的遷移路徑和基因流,影響其生存和繁殖行為,這又反過來會對生物群落的結構和動態產生影響。

行為生態學和景觀生態學雖然各自關注不同層面的生態問題,但它們在實際應用中是相互交織的。瞭解行為生態學中的個體行為如何影響群落層面的互動,以及這些互動如何在更大的景觀尺度上產生效應,對於生態保護、生物多樣性的維護和自然資源的管理很值得關注。

資訊(Information)是人類甚至所有動物生存保障的重要資源,那裡有食物? 那裡可以取得安全庇護? 那裡有可便利移動的通道? 今日人類文明已有顯著進展,仍然汲汲於資訊取得。”資訊景觀”這個概念源於對資訊環境的隱喻性描述,將資訊的流動和組織比喻為地理景觀中的地形、結構和過程。在這樣的景觀中,資訊被視為可以被探索、開發、分佈和交流的資源:

1. 資訊的多樣性:就像自然景觀中有各種不同的生態系統和生物群落一樣,資訊景觀由多種不同類型的資訊組成,包括文字、圖像、音頻和視頻等。

2. 組織和結構:自然景觀中的山脈、河流和平原決定了生物的分佈和生態過程,而資訊景觀則由資料庫、網站、社交媒體平臺等數位結構組成,它們決定了資訊如何被儲存、訪問和傳播。

3. 動態變化:正如自然景觀會隨著時間和環境因素而變化一樣,資訊景觀也是不斷變化的,新的資訊持續生成,舊的資訊被更新或淘汰。

4. 導航和地圖:在地理景觀中,地圖幫助我們導航並理解空間關係。在資訊景觀中,搜尋引擎、目錄和標籤系統等工具幫助我們導航並找到所需的資訊。

5. 可及性和連接性:如同交通網絡決定了人們在地理空間中的移動能力,資訊科技,特別是電腦網路,決定了人們如何在資訊景觀中移動,這包括資訊的可獲得性和使用者的可連接性。

6. 人類活動和干預:自然景觀受到人類建設和活動的影響,而資訊景觀同樣受到人類活動的影響,例如資訊的創建、編輯、分享和評論等。

7. 生態系統服務:正如自然生態系統提供了生存必需的服務(如淨化空氣、供水等),資訊景觀提供了知識和溝通服務,這些服務是現代社會運作的基礎。

「資訊景觀」是一個抽象的概念,用以描述資訊的分佈、組織和使用方式,以及人們如何與這些資訊互動。這個概念強調了資訊環境的複雜性和動態性,要求我們對如何有效地管理和利用這些資源有更深的認識和更好的策略。

生態場域假說(eco-field hypothesis)是景觀生態學中的一個重要概念,它試圖解釋個體或物種如何與其周圍的景觀環境相互作用。這個假說是由義大利學者Vittorio Ingegnoli提出,旨在深化我們對生物與其棲地之間關係的理解。以下是對生態場假說的詳細介紹:

1. 生態場域的定義:生態場域可以理解為一個生物體(如一棵樹、一群動物或整個生物群落)所能感知或影響的空間範圍,這個範圍是通過生物體的生理、生態和行為特性來確定的。

2. 生態場域的作用機制:每一個生物體都會根據自己的需求(如食物、水、棲息地、繁殖地等)在周圍環境中創建一個生態場域。這個場域或場所涉及的範圍與生物體的活動範圍相關聯,可以是非常局部的,也可以是廣泛的,視乎物種及其生活方式而定。

3. 生態場域的空間層次:生態場域不僅包括物理的空間,還涉及與該空間相關的各種生態過程,如能量流、物質循環和生物間的互動。這些過程可在不同的空間層次上發生,從微觀棲息地到整個生態系統。

4. 生態場域與景觀結構的關係:生態場域的概念強調個體與景觀結構之間的動態關係。景觀的物理結構(如林相、水體、開闊地等)影響了生態場的形成和功能,同時,生物體通過其生態場也影響了景觀的結構和功能。

5. 生態場域與生態過程的關聯:生物體與其生態場域的相互作用強調了生態過程(如種群動態、物種分佈、遷移等)與景觀結構之間的聯繫。這種作用關係在生態系統管理和景觀規劃中非常重要。

6. 生態場域在景觀規劃中的應用:生態場域的概念提供了一種理解和評估生物體與其生態環境互動的方法,這在景觀設計、生物多樣性保護和自然資源管理等領域有著重要的實際應用。

7. 生態場域假說的批評和挑戰:雖然生態場域假說為景觀生態學提供了新的視角,但其在應用上仍面臨挑戰,比如如何量化生態場域的界限、如何在不同尺度上應用這一概念等。

生態場域假說是對個體與其生態環境互動的一種理論框架,強調了在多尺度上考慮生態過程和景觀結構的重要性。這一假說對於促進我們對景觀動態的理解和提高景觀管理的效率具有重要的意義。

「地景」(Earthscape或Geoscape)這一概念指的是地球表面的自然和人為特徵所形成的視覺畫面和空間結構。它既包括自然地理的元素,如山脈、河流、森林和草原,也包括人類活動對自然環境改造後的結果,如城市建築、農田、交通網絡等。

1. 地景的定義:地景涉及到地表的物理形態和由此產生的視覺及空間效果。這個詞強調的是從一個宏觀的視角來看待我們居住的星球—地球的外觀和特徵。

2. 地景的組成要素:地景的組成包括地形(山脈、平原、丘陵等)、水文(湖泊、河流、海洋等)、生態系統(森林、草原、濕地等)、以及人為結構(城市、村莊、基礎設施等)。

3. 地景的重要性:地景不僅是自然環境的直接展現,也反映了人類社會的發展與變遷。它對生態系統的健康、人類文化的傳承以及經濟活動的持續有著深遠的影響。

4. 地景的研究:研究地景可以幫助我們瞭解自然環境和人類活動對地表造成的影響。這一研究領域通常結合地理資訊系統(GIS)、遙感技術、地理學、生態學和社會學等多學科的知識。

5. 地景的保護與管理:隨著環境問題的日益突出,如何保護和合理管理地景成為了全球面臨的重大挑戰。這包括如何在促進經濟發展與保護自然環境之間尋找平衡。

6. 地景與文化:地景也是文化表達的一部分,不同地區的地景反映了當地的文化特色和歷史,成為了人們身份和歸屬感的一部分。

綜上所述,地景是一個多維度、多層次的概念,它涵蓋了從自然地理環境到人類社會活動的各個方面,是地球表面多樣性的體現。對地景的研究和理解對於促進可持續發展、保護地球生態系統具有重要的價值。

傳統概念上景觀(landscape)似乎指視覺上感知環境事物的樣貌,也是所有動物發展視覺器官認識世界的主要方法,賴以趨吉避凶、尋覓食物。但是聲音感知、振動感知、嗅覺感知、味覺感知、觸覺感知也是重要途徑,正所謂眼、耳、口、鼻、身、意是為六感。使用到口、鼻、身的感知是很近距離的感知,也是潛藏著危險,保持距離的聲音感知是人類與動物的主要環境判斷方法。許多哺乳類、鳥類、兩棲類、昆蟲甚至依靠鳴叫傳遞訊息,試探、求偶、通報危險、協調行動等。

聲景(Soundscape)是指由一個特定地點的所有聲音組成的聲音環境。這一概念旨在關注聲音在人們體驗環境中的作用,強調聲音作為環境一部分的重要性。它可以包括自然界的聲音(如鳥鳴、風聲、水流聲等),也可以包括人為聲音(如交通、工業、人類活動造成的噪音等)。

以下是對聲景的詳細介紹:

1. 聲景的定義與範疇:聲景是環境中聲音的總和,包括自然聲音、人類活動產生的聲音以及這些聲音如何被人們所感知。它是聲音環境學的一部分,這是一門研究聲音與人類行為、健康和心理感受之間關係的學問。

2. 聲景的分類:聲景可以分為「有意聲景」(desired soundscape)與「無意聲景」(incidental soundscape)。有意聲景是指被創建出來供人享受的聲音環境,比如音樂廳或錄音室內的聲景;無意聲景則是不由人直接控制,隨環境變化而產生的聲音,如自然環境或城市的背景聲音。

3. 聲景的要素:聲景由不同的聲音要素組成,包括「鍵音」(keynote sounds,即某個地區特有的聲音),「信號音」(signals,即需要特別關注的聲音),以及「聲音標記」(soundmarks,即類似地標的獨特聲音)等。

4. 聲景的重要性:聲景對於人類的生活品質有顯著影響。和諧舒適的聲景可以減少壓力,提高生活滿意度,而噪音污染則會對健康造成負面影響。因此,聲景設計和管理成為了城市規劃和建築設計中的一個重要方面。

5. 聲景的研究與應用:聲景的研究包括對特定地區聲景的錄音、分析和評估。這項研究幫助我們理解聲音是如何被社會和文化所塑造的,同時也提供了改善聲音環境的方案。

聲景是我們日常生活環境中一個不可或缺的部分,它影響著我們的情緒、記憶和行為。對聲景的認識和研究對於提高我們的生活品質具有深遠的意義。

動物在景觀中的移動方式,反映出它們的生態需求和適應策略。不同的動物根據其生活方式和棲息地的特性,會展現出各種移動模式。例如,鳥類通過飛行在廣闊的空間中快速移動,而哺乳動物如象和鹿則可能通過在地面上行走或奔跑來遷移。昆蟲,如蝴蝶和蜜蜂,則透過飛行或爬行來探索和利用不同的植被區域。

這些移動模式不僅僅是為了尋找食物和水源,還涉及尋找適合繁殖的地點、逃避天敵,以及應對環境變化,如季節性遷徙。動物的這些活動對維持生態系統的平衡至關重要,也影響著景觀的形態和生物多樣性。例如,大型食草動物的遷徙路徑可以影響植被的分佈和生長模式,而捕食者的移動則有助於控制獵物種群的大小。

動物遷徙行為是生態學的重要研究主題。探討它們在各種自然和人為的景觀中移動、分佈和繁衍,以及這些行為如何受到環境因素的影響。動物在景觀中的移動還包含許多其他層面:

1. 季節性遷徙:許多鳥類和部分陸生動物會進行季節性遷徙,以應對氣候變化和食物資源的季節性變化。例如,候鳥會在不同季節之間遷徙至數千公里之外,以利用不同地區的資源。

2. 日夜活動模式:有些動物會根據白天或夜晚進行活動,這影響它們在景觀中的移動方式。夜行性動物,如貓頭鷹和狐狸,利用夜晚的掩護尋找食物,而日行性動物則在白天更活躍。

3. 領域行為:許多動物,特別是哺乳動物和鳥類,會在特定的領域內活動,這些領域用於覓食、繁殖和保護。動物會通過各種方式標記和守衛自己的領域。

4. 社群和群體行為:一些動物,如大象、狼和魚群,會以群體的形式移動。這種群體行動有助於提高尋找食物的效率,並提供對捕食者的防禦。

5. 棲息地變化的影響:人類活動,如城市化、農業發展和森林砍伐,對動物的自然遷徙路徑和日常移動產生了巨大影響。許多物種因此被迫改變它們的遷徙路徑或尋找新的棲息地。

動物在景觀中的運動不僅是生物本能和生存策略的體現,同時也是生態系統健康和物種多樣性的一個重要指標。透過對動物運動的研究和理解,我們能夠更好地制定科學的保護措施,以確保生物多樣性和生態系統的穩定。