林雨莊 epa.url.tw

景觀生態學是研究生物群落、生態系統過程以及地理和文化因素如何在多種尺度上交織在一起的一門學科。在這個框架下,多種理論和模型被整合來幫助理解和管理景觀的結構、功能和變化。以下是一些被廣泛採用的理論和模型:

景觀格局和過程(Pattern and Process):這是景觀生態學中的一個核心理論,強調了景觀格局(landscape pattern)—即生態系統組件的空間分佈—與生態過程(ecological processes),例如物質循環和能量流動之間的關係。

島嶼生物地理學理論(Island Biogeography Theory):這個理論解釋了物種多樣性與生態島嶼(不論是實際的島嶼還是生態孤島)面積和隔離程度之間的關聯。

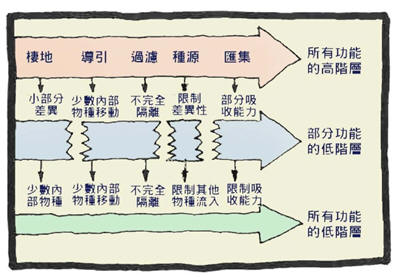

源地-匯地模型(Source-Sink Dynamics):這個模型用於描述物種在有利棲地(源地)和不利棲地(匯地)之間的分佈和遷移。

景觀連通性(Landscape Connectivity):評估和量化景觀元素之間的結構和功能連接,重要於維持生物多樣性和生態流動性。

階層理論(Hierarchy Theory):認為生態系統可以被組織成一個多層次的結構,每個層次都有其特定的過程和交互作用。

干擾理論(Disturbance Theory):研究自然和人為干擾(如火災、洪水、伐木)對生態系統結構和功能的影響。

景觀選擇模型(Landscape Selection Model):用於預測動物如何在不同的棲地和資源可用性下選擇棲息地。

空間自相關和地理統計學(Spatial Autocorrelation and Geostatistics):用於分析和解釋生態數據在空間上的分佈模式。

景觀生態學中的模擬模型:包括基於規則的模型(如細胞自動機),用於模擬景觀動態和變化。

生態系統服務評估(Ecosystem Services Assessment):將生態系統提供給人類福祉的服務納入景觀規劃和決策。

通過結合這些理論和模型,景觀生態學家能夠更好地理解景觀層面的生態過程,設計保護策略,並為土地使用規劃提供科學依據。這些工具也幫助研究者預測人類活動對生態系統的潛在影響,從而在維持生物多樣性和生態功能的同時促進可持續發展。

景觀生態學中的複雜性是一個深受關注的話題。它指的是生態系統內部和生態系統之間的各種相互作用、動態變化以及多樣性所帶來的複雜性。在景觀生態學中,我們常常面臨著眾多的挑戰,因為自然景觀本身就是多層次、多尺度、多種類的。首先,不同尺度上的過程相互交織,例如微觀的物種間競爭和繁殖與宏觀的棲地類型分佈之間的關係。其次,景觀生態學需要考慮的生態過程眾多,如種群動態、遷移、棲地選擇、依賴關係等,這些過程相互關聯,形成了複雜的網路。此外,氣候變化、人類活動和自然災害等外部因素也增加了生態系統的不確定性和複雜性。因此,理解和類比這種複雜性對於生態系統的管理和保護至關重要。景觀生態學研究的目標之一就是開發適當的工具和方法,以解決這些複雜性,幫助我們更好地理解自然世界,並為可持續的生態保護提供支援。

「複雜性」是一個核心概念,它指的是生態系統內部的互動和外部與其他系統的互動都非常豐富和多變。這種複雜性體現在幾個方面:

1. 結構複雜性(Structural Complexity):景觀由不同的生態系統組件組成,如森林、草原、濕地、農田等,每種組件都有其特定的結構特徵,且彼此之間進行物質和能量交換。

2. 功能複雜性(Functional Complexity):這些組件承載不同的生態過程,比如能量流動、物質循環、物種遷移等。這些過程互相交織,形成一個動態的功能網絡。

3. 時間複雜性(Temporal Complexity):生態系統及其組件在不同時間尺度上變化,短期內可能受到季節變化或天氣事件的影響,長期則可能體現出演化和適應的趨勢。

4. 空間複雜性(Spatial Complexity):不同地點的生態系統組件可以顯著不同,受到地形、土壤類型、水分條件等多種因素的影響。

5. 物種多樣性複雜性(Species Diversity Complexity):不同物種在景觀中扮演不同的角色,並且它們的分佈和豐度受到整體景觀結構的影響。

6. 管理和決策複雜性(Management and Decision Complexity):人類對景觀的管理介入會引入另一層次的複雜性,因為決策者必須考慮生態系統的可持續性、社會經濟需求和政策目標的平衡。

7. 擾動和恢復複雜性(Disturbance and Resilience Complexity):生態系統對自然和人為擾動的響應展現出複雜的動態,包括對干擾的抵抗能力和從干擾中恢復的彈性。

景觀生態學家通過各種方法來理解和管理這種複雜性,例如運用地理資訊系統(GIS)、遙感技術、生態模型和場地實地調查等。透過這些工具,他們能夠分析景觀的多樣性、監測變化、預測未來的生態趨勢,並為保護和可持續使用自然資源提供科學依據。

圖2-1 源地-匯地模型示意

景觀生態學中的複雜性是一個令人著迷的主題,它涵蓋了廣泛的生態學領域,從微觀的生態過程到宏觀的生態系統演變,都涉及了複雜性的出現。要理解景觀生態學中的複雜性,我們需要深入探討其產生的原因和表現形式。

首先,景觀生態學中的複雜性源於生態系統的多層次性。生態系統包括物種、棲地和生態過程等多個層次,而這些層次之間相互交織、相互影響。例如,在一個森林生態系統中,物種之間存在著競爭、捕食和共生等複雜關係,同時這些物種也受到了森林結構和土壤性質等棲地因素的影響。這種多層次的相互作用使得生態系統的行為變得複雜且難以預測。

其次,景觀生態學中的複雜性還表現為空間和時間尺度的多樣性。不同生態過程在不同的時間尺度上發生,從微觀的短期生態過程到宏觀的長期生態演變,都需要考慮。在空間上,景觀生態學研究了不同尺度的景觀特徵,如斑塊大小、分佈、形狀等,這些特徵在不同尺度上都會對生態系統的穩定性和功能產生影響。因此,需要同時考慮多個時間和空間尺度,這增加了複雜性。

第三,景觀生態學中的複雜性還受到外部因素的影響。氣候變化、人類活動、自然災害等外部因素都會對生態系統產生重要影響,引入了不確定性和複雜性。例如,氣候變化可以改變生態系統的棲地條件,導致物種分佈發生變化。人類活動可以改變土地利用和資源利用方式,影響生態系統的穩定性。因此,外部因素的干擾使得生態系統的回應變得複雜多樣。

景觀生態學中的複雜性還涉及到多樣性的概念。生態系統中的多樣性包括物種多樣性、功能多樣性和遺傳多樣性等多個層面,不同層面的多樣性相互交織,對生態系統的穩定性和生產力產生影響。

生態系統隨著時間的演進,在結構、功能、時間和空間尺度上展現出日益增加的多樣性和互聯性。可從以下幾個方面來理解:

1. 生態系統發展(Ecosystem Development):隨著生態系統的發展,比如次生演替過程,生物群落會變得更加多樣化,結構也更加複雜。

2. 物種間的互動(Inter-species Interactions):物種之間的互動,如捕食、共生、競爭等,會隨著物種多樣性的增加而變得更加複雜。

3. 生態位的分化(Niche Differentiation):生物在不斷適應環境和競爭壓力下,會演化出更專化的生態位,增加生態系統的複雜性。

4. 地理與氣候變遷(Geographical and Climatic Changes):地理和氣候的變遷會導致生態系統組件的重新分佈和遷移,進而影響生態系統的複雜性。

5. 人類活動的影響(Human Activity):人類活動,如城市化、農業發展、森林砍伐等,會改變自然景觀的結構和功能,引入新的複雜性。

6. 生態系統服務的複雜性(Ecosystem Services Complexity):生態系統所提供的服務,例如淨化空氣、調節氣候、支持食物生產等,它們之間的相互關聯也會隨著生態系統的發展而變得更加複雜。

7. 非線性動態(Non-linear Dynamics):生態系統內部和生態系統之間的互動常常是非線性的,這意味著小的變化可能導致系統的快速和不可預測的變化,增加了系統行為的複雜性。

8. 網絡理論的應用(Application of Network Theory):為了理解和處理複雜性,景觀生態學者運用網絡理論來研究物種、生態過程和生態系統組件之間的複雜關係。

複雜性的出現在景觀生態學中被視為自然世界的基本特性,它挑戰了傳統簡化的管理方法,並要求科學家、管理者和政策制定者考慮到生態系統的多維度互動和不確定性。透過跨學科的合作和綜合性的研究方法,人們正在學習如何更好地理解和應對這種複雜性,以促進生態系統的健康和可持續性。

2.2.2 不確定性假說(UH)

景觀生態學中的不確定性假說是一個有趣且重要的概念,它涉及到我們在理解和預測生態系統行為時所面臨的不確定性。這一假說表明,在複雜的自然景觀中,不確定性是不可避免的,而且在許多情況下,它可能會變得更加顯著。

首先,不確定性假說強調了生態系統的複雜性。自然景觀通常包括多種物種、多種棲地類型以及各種生態過程,這些因素之間相互作用複雜。由於這種複雜性,我們很難精確地預測生態系統的未來行為。例如,在一個濕地生態系統中,不僅涉及到水位、溫度、植被類型等多個因素的相互影響,還有來自鳥類、昆蟲、植物等多個生物群體的相互作用。這種複雜性導致了生態系統的不確定性。

其次,不確定性假說指出了尺度的影響。在景觀生態學中,我們通常需要在不同的空間和時間尺度上考慮生態過程。不同尺度上的觀測和模擬結果可能會產生不同的結論,這增加了不確定性。例如,如果我們在較小的尺度上研究生態系統的物種多樣性,可能會得出不同於在較大尺度上研究時的結論。因此,尺度效應也是導致不確定性的一個因素。

第三,不確定性假說還強調了外部因素的影響。自然界中存在許多外部因素,如氣候變化、人類活動、自然災害等,它們可以對生態系統產生重要影響。這些外部因素的不確定性也會傳遞到生態系統中,使我們更難以準確預測生態系統的響應。例如,氣候變化的不確定性使得預測未來生態系統的棲地條件變得複雜。

第四,不確定性假說還考慮了生態學研究方法的局限性。在野外研究中,資料獲取和模型構建都受到一定的限制,這可能導致不確定性的增加。例如,在研究某個特定物種的分佈時,野外資料的採集可能受到時間和資源的限制,從而影響了模型的準確性。

不確定性假說強調了在景觀生態學中不可避免的不確定性,並提醒我們在研究和管理生態系統時要謹慎對待不確定性。雖然不確定性存在,但通過使用多尺度方法、考慮外部因素、不斷改進研究方法,我們可以更好地理解和減輕不確定性,以更有效地保護和管理自然景觀。這一假說鼓勵我們保持謙遜,並持續努力提高我們對生態系統複雜性的理解。

景觀生態學中的跨領域假說是一個涉及到不同學科之間交叉的概念,它強調了在研究自然景觀時需要整合多個學科的知識和方法。這一假說認為,生態系統的理解和管理需要超越單一學科的範疇,而是需要跨足生態學、地理學、地質學、社會科學等不同領域,以更全面地把握景觀的複雜性。

跨領域假說強調了景觀生態學的綜合性質。自然景觀是多層次、多尺度、多種類的,涉及到生物、地理、地質、社會等多個領域的因素。要全面理解和管理這些景觀,我們需要彙聚來自不同領域的知識和方法。例如,研究濕地生態系統不僅需要瞭解物種多樣性和生態過程,還需要考慮濕地地理位置、水文學特徵、土壤類型以及人類社會活動的影響。

跨領域假說強調了跨界合作的重要性。在實際研究和管理中,需要不同領域的專家共同合作,共同解決複雜的景觀生態學問題。例如,在生態系統恢復專案中,生態學家、地理學家、土壤科學家和社會科學家可以共同協作,以確保項目的成功實施。這種跨界合作有助於將多個領域的知識融合在一起,提供更全面的解決方案。

跨領域假說還強調了教育和培訓的重要性。未來的生態學家和景觀管理者需要具備跨領域的知識和技能,以應對複雜的景觀生態學挑戰。跨領域的教育和培訓可以幫助培養具備廣泛知識背景的專業人員,他們能夠更好地理解和應對生態系統的複雜性。

跨領域假說強調了在景觀生態學中整合多個學科的必要性和價值。通過跨界合作、跨領域教育和綜合性研究方法,我們可以更好地理解和管理複雜的自然景觀,為可持續的生態保護和管理提供更強大的工具和資源。這一假說鼓勵我們超越學科界限,追求更全面的生態學知識,以更好地理解和保護自然世界。

2.2.4 連接性假說(CH)

在景觀生態學中,連接假設(Connection Hypothesis)強調了生態流(如物質、能量、物種和資訊)在不同景觀元素之間的連接對生態過程和生態系統健康的重要性。這一假設基於認識到,生態流的連接性(Connection)影響生物多樣性的維持、生態系統服務的提供以及生態系統的恢復力。

連接假設通常涉及以下幾個關鍵概念:

1. 斑塊(Patch)連接性:生態景觀被看作由多個斑塊組成,斑塊之間的連接性對物種的遷移和基因交流至關重要。

2. 廊道(Corridor):生態廊道,如河流、山脊或樹籬,可以作為物種移動的通道,連接不同的棲息地斑塊,有助於保持景觀的整體功能。

3. 矩陣(Matrix):周圍的矩陣是指主導景觀的元素,如農田或城市區域,它們在斑塊間的連接性中也扮演角色。

4. 邊緣效應(Edge Effects):邊緣是不同生態系統或土地使用類型相遇的地方,邊緣效應會影響這些地方的物種組成和生態過程。

5. 連接度量(Connectivity Metrics):生態學家開發了多種度量方法來評估景觀連接性,這些方法幫助瞭解斑塊間的物理距離和連接品質。

6. 網絡理論(Network Theory):近年來,網絡理論被應用於瞭解景觀元素間的連接性,包括斑塊之間的結構和動態連接網絡。

連接假設對於保護計劃、土地使用規劃和生物多樣性管理策略都有著重要意義。它提倡在進行景觀設計和管理時考慮到連接性,從而促進生態流的自然運動,增強生態系統對環境變化的適應性和恢復力。

2.3.1 資訊作為通用貨幣

資訊在景觀生態學中被視為一種普遍的貨幣,這一觀點強調了資訊的重要性,以及它在研究和管理生態系統時的廣泛應用。資訊在景觀生態學中充當了多種角色,如理解生態過程、監測生態系統變化、支援決策制定等,因此可以被視為一種交流和應用的通用貨幣。

資訊在景觀生態學中用於理解生態過程。通過採集和分析資料,我們可以獲得關於物種分佈、豐度、棲地類型、生態相互作用等方面的資訊。這些資訊説明我們理解生態系統內部的動態和生物多樣性,揭示物種的分佈模式以及生態過程的機制。

資訊在生態系統監測中發揮了關鍵作用。通過不斷收集資料和資訊,我們可以跟蹤生態系統的變化,監測棲地品質的改善或惡化,以及物種的種群動態。這種資訊有助於我們識別潛在的生態問題,及早採取措施加以解決,從而實現生態系統的可持續管理和保護。

資訊支援決策制定。政府、環保組織和研究機構等利用資訊來制定政策、規劃生態系統保護措施、管理自然資源等。資訊為決策者提供了關鍵的依據,幫助他們權衡不同的利益和風險,做出明智的決策。

資訊在景觀生態學中促進了科研合作和知識傳播。研究人員可以通過共用資料和研究成果來促進合作,加速科學進展。資訊的分享和傳播有助於擴大科學知識的影響範圍,推動生態學領域的發展。

總之,資訊在景觀生態學中被視為一種普遍的貨幣,它在理解生態過程、監測生態系統、支援決策制定和促進科學合作等方面發揮了重要作用。資訊的收集、分析和共用有助於我們更好地理解自然景觀,為生態系統的可持續管理和保護提供了重要的工具。因此,資訊在景觀生態學中具有無可替代的價值,可以被視為連接研究、管理和政策制定的紐帶。

2.3.2 資訊作為概率的度量

在景觀生態學中,資訊被視作衡量概率的一種方式,這涉及到了如何理解和量化景觀中的不確定性和複雜性。這裡的「概率」不僅僅是事件發生的可能性,還包括了對於生態過程和模式理解的深度。這種觀點強調了資訊理論在解釋生態系統中的不確定性和概率性事件方面的重要性。

資訊理論提供了一種量化不確定性的方法。在生態學中,我們常常需要處理來自不同資料來源的資訊,這些資訊可能包含關於物種分佈、生態過程、氣象變化等方面的資料。資訊理論的概念,如熵和互資訊,可以説明我們量化這些資訊的不確定性程度。通過測量資訊的熵,我們可以瞭解一個事件或資料集的不確定性程度,

資訊理論,在景觀生態學中有其獨特的應用:

1. 景觀異質性的量化:利用資訊理論中的熵(entropy)概念,可以量化景觀的異質性。熵是一種衡量系統無序度的指標,在景觀生態學中,它可以用來描述不同地景元素的分佈概率,從而衡量景觀結構的複雜性。

2. 物種多樣性的評估:資訊理論中的熵也可以用來衡量物種多樣性。物種多樣性指數(如香農多樣性指數)通過計算物種出現的概率分佈來衡量生物群落的多樣性。

3. 連接性和流動的研究:在景觀中物種的流動和連接性可以用概率來描述。資訊理論幫助我們理解了物種如何使用景觀中的資訊,例如它們如何找到棲息地和食物資源,以及它們的遷徙和擴散路徑的概率。

4. 模式和過程的預測:在景觀生態學的模型中,資訊被用來預測生態過程,例如物種的生存和繁衍成功率。這些模型基於概率理論,尋求解釋和預測生態系統的行為。

5. 決策支持:資訊理論提供了一種框架,使得管理者能夠在考慮不確定性的情況下,做出基於概率評估的決策。這種方法在景觀規劃和生態系統管理中非常有用。

總結來說,在景觀生態學中,將資訊作為概率的衡量手段,不僅提升了我們對生態系統複雜交互作用的理解,也促進了對生態動態模式更好的預測和管理。透過資訊和概率的結合,科學家可以更精確地描述景觀中的異質性,以及物種與環境之間的複雜關係。

在景觀生態學中,系統的資訊處理性能是指系統在收集、處理和傳遞生態資訊方面的效能。這包括生態系統如何回應環境變化,以及如何通過物種間的相互作用和能量流動來維持其結構和功能。

在景觀生態學中,系統的資訊處理性能是一個重要的概念,它涉及到生態系統如何收集、處理和利用資訊來適應環境變化、維持生態平衡和實現功能。讓我們深入探討系統資訊處理性能在景觀生態學中的角色和影響。

資訊處理性能有助於生態系統的適應性。生態系統需要能夠感知和理解來自外部環境的資訊,以做出適應性的回應。例如,在一個濕地生態系統中,水位、溫度、降水等資訊可以影響不同物種的分佈和繁殖,而生態系統需要具備良好的資訊處理性能來調整生物群體的結構和行為,以適應這些變化。

資訊處理性能有助於維持生態系統的穩定性。生態系統內部的資訊流動可以影響生態過程的平衡。例如,食物鏈中的資訊傳遞和控制可以維持物種之間的相互關係,避免生態系統的崩潰。一個高效的資訊處理系統有助於生態系統內部的自我調節和自我修復。

資訊處理性能影響了生態系統的生產力。生態系統需要及時獲取和利用關於資源可用性和競爭壓力的資訊,以優化資源利用和生長。一個高效的資訊處理系統可以説明生態系統中的物種更好地利用資源,提高生態系統的生產力。

資訊處理性能還與生態系統的抗干擾性有關。生態系統需要能夠識別並應對外部干擾,如氣候變化、人類活動和自然災害。一個高效的資訊處理系統可以説明生態系統及時檢測到這些干擾,採取適當的措施來減輕其影響,維持生態系統的健康。

資訊處理性能在景觀生態學中扮演著關鍵角色,它影響了生態系統的適應性、穩定性、生產力和抗干擾性。生態系統需要具備高效的資訊處理機制,以更好地理解和應對環境變化,從而實現可持續的生態保護和管理。這一概念提醒我們在生態系統研究和管理中要關注資訊處理的角色,以更好地理解和維護自然景觀的健康和功能。

在景觀生態學中,認知和自我生產(autopoiesis)是理解生態系統如何維持和再生其結構及功能的重要概念。這裡提供一個簡單的解釋:

認知(Cognition)在景觀生態學的脈絡中通常是指生物體如何感知其周圍環境並作出反應。這不僅僅是在個體層面上,也包括群體和生態系統層面的互動。例如,動物如何選擇棲息地、植物如何響應光線變化,都是認知過程的一部分。

自我生產(Autopoiesis)則是一個生物學上的術語,最初由智利生物學家法蘭西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)和洪柏特·馬圖拉納(Humberto Maturana)提出,指的是系統如何通過自己的運作來再生和維持其組成要素。在景觀生態學中,這意味著生態系統能夠通過其內部過程—例如物質循環、能量流動和生物多樣性的維持—來自我維系。

將認知和自我生產應用於景觀生態學中,可以幫助我們理解生態系統是如何作為一個整體運作的,即使在面對環境壓力和干擾時也能夠適應和自我修復。生態系統的這種複雜性需要我們從多尺度和多維度來進行研究和理解。認知和自我生產的觀點強調了景觀不僅是物理空間的組合,更是一個充滿活力的、能夠感知環境變化並積極調整以保持其結構和功能的系統。這種觀點對於推動可持續景觀管理和保護有著重要的啟示作用。

在景觀生態學中,符號學(Semiotics)、生物符號學(Biosemiotics)以及生態符號學(Eco-semiotics)是探討自然系統溝通和意義構建方式的重要理論框架。這些理論幫助我們理解生物體如何通過符號來交流和互動,以及這些交流如何影響生態系統的結構和功能。

符號學 是研究符號和符號使用的學科。在景觀生態學中,這涉及到對於自然環境中的符號和資訊的解讀,比如動物的叫聲、植物的花色,或者土壤的質地等都可以視為帶有特定資訊的符號。

生物符號學 專注於生物體內部和生物體之間資訊交換的符號系統。例如,動物使用視覺、聲音或化學信號進行交流,植物透過釋放揮發性化合物與其它植物或動物互動等。生物符號學認為,生命過程本質上是一種符號過程,生物體不僅是化學和物理過程的集合,而是通過符號來協調和控制這些過程。

生態符號學 則擴展了生物符號學的概念,不僅考慮單個生物體或物種之間的符號交流,也涉及整個生態系統中的符號流動和意義構建。在這個框架下,景觀被視為資訊和符號的網絡,所有生物和非生物元素都是這個網絡的一部分。生態系統的動態和穩態可以通過研究這些符號交流來理解。

這三個相關領域提供了一種理解景觀不僅是物理實體,也是資訊和符號流動的空間的視角。這樣的視角幫助科學家和生態學家解釋生態過程、物種間的互動,以及人類與自然環境之間複雜的關係。通過這種方式,我們可以更全面地理解和保育我們的生態系統。

景觀的層次理論是一種用來解釋自然界組織結構和功能如何隨著不同尺度而變化的概念框架。在這個理論中,景觀被看作是由一系列嵌套的、不同層次的生態系統組成,從小範圍的棲地到包含多個生態系統的整個景觀。

層次理論強調了生態系統和景觀是多層次組織的,具有不同的空間和時間尺度。這個理論認為,生態系統內部存在著多個層次的組成部分,從個體物種到棲地類型,再到整個景觀。每個層次都有其自身的特徵和作用,同時也受到更高和更低層次的影響。

在景觀生態學中,層次理論有助於理解景觀結構的複雜性。景觀通常包括多種不同的棲地類型、生態過程和生物群體,這些組成部分在不同的空間和時間尺度上相互交織。層次理論説明我們將這些組成部分組織成一個層次化的結構,以更好地理解它們之間的相互關係和互動。

層次理論還強調了不同尺度之間的相互影響。在景觀生態學中,我們經常需要在不同的空間和時間尺度上考慮生態過程。例如,從較小的尺度上研究物種分佈和種群動態,到較大的尺度上研究景觀格局和生態系統功能。層次理論提醒我們要考慮不同尺度之間的關聯,以更全面地理解景觀結構和生態過程。

層次理論對於生態系統的保護和管理也具有重要意義。通過理解生態系統內部的層次結構和相互關係,我們可以更好地規劃保護措施和管理策略。例如,保護某一層次上的關鍵棲地類型或關鍵物種可能會對整個生態系統產生積極影響。這種層次化的管理方法有助於維持生態系統的穩定性和生物多樣性。

層次理論在景觀生態學中扮演著重要的角色,它有助於理解景觀結構和組織的複雜性,以及不同尺度之間的相互關係。這一理論提醒我們要考慮生態系統內部的層次性質,以更好地管理和保護自然景觀,實現可持續的生態系統保護和管理目標。

在這個框架中,更高層次的結構和功能會約束或調節低層次的過程,但同時低層次的過程也會通過自下而上的反饋機制影響高層次。例如,單個植物的生長和死亡會影響到整個生態系統的結構和功能,而生態系統的狀態又會反過來影響到植物的生長條件。

景觀的層次結構通常包含以下幾個主要層次:

1. 棲地層次 - 這是最基本的層次,包括單一棲地或微棲地,如一個小池塘或一片草地。

2. 群落層次 - 在這個層次上,多個棲地形成生物群落,如森林、草原或濕地。

3. 生態系統層次 - 生態系統包含生物群落及其非生物環境,如整個湖泊生態系統或河流系統。

4. 地域景觀層次 - 景觀是由多個生態系統組成的更大區域,包括自然區域和人為結構,如城市或農田。

5. 地理區層次 - 這是更大範圍的層次,涵蓋了整個生物地理區域或生態區域。

這個理論對於理解景觀生態學的研究至關重要,因為它幫助生態學家識別和理解不同層次上的生態過程,以及這些過程如何通過層次之間的互動來形成整個景觀的結構和功能。這種多層次的視角使得生態學家能夠更好地預測和管理自然界和人類活動對景觀的影響。

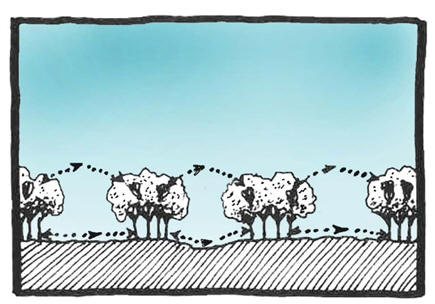

在景觀生態學中,滲透理論是一種用來描述景觀結構中斑塊(patches)的連接性和流動性的理論。這個理論源於物理學中對流體通過多孔介質(如土壤或岩石)流動的研究,後來被應用於生態學,特別是在研究生態系統內物種、能量、物質以及其他生態流的運動和擴散。

在生態景觀的背景下,滲透理論關注的是斑塊的形狀、大小和分佈對生態流動的影響。這些斑塊可以是森林、濕地、草地或任何自然或人為的棲地塊。生態流可能包括動物的遷移、種子的散播、水的流動等。

滲透理論的核心概念包括:

1. 臨界滲透閾值(Critical Percolation Threshold):這是一個景觀達到一定程度的連接性,使得生態流能夠在整個景觀中有效流動的點。低於這個閾值,景觀斑塊過於擴散,導致生態流受阻;而高於這個閾值時,生態流能夠較自由地移動。

2. 斑塊連接性(Patch Connectivity):描述斑塊棲地之間的空間排列如何促進或阻礙生態流的概念。更高的連接性意味著物種或過程在景觀中的移動受到的阻力較小。

3. 流動性(Permeability):一個地區允許生態流通過的容易程度。例如,一個多樹林和水體的景觀對於某些物種和過程來說是更加“可滲透”的。

滲透理論在實際應用上對於生態廊道的設計、生物多樣性保護、自然保護區的規劃等方面提供了指導。它強調了維持和增強斑塊間連接性的重要性,這對於生物物種的存活、繁殖以及抵抗環境變化具有關鍵作用。

滲透理論的應用也涉及到城市規劃和景觀設計,其中綠地、水體和其他自然特徵的連接性對於促進生態功能和提升居民的生活品質同樣重要。這一理論提供了一個框架,可以幫助我們理解和管理人與自然環境的動態互動。

圖2-2 邊界滲透性示意圖

在景觀生態學中,「集合種群」(Metapopulation)是指由多個地理上擴散的個體群體(局部群體)組成的一個種群系統。這些局部群體通過個體的移動(例如動物的遷徙、種子的散播)相互連接,而這種移動又受到景觀結構的影響。

集合種群的概念對於理解物種在破碎化景觀中的生存策略及其保護管理至關重要。以下是這一理念的幾個關鍵點:

1. 局部群體的動態:各個局部群體可能經歷獨立的生與滅過程,即一些群體可能因環境條件不利而滅絕,而其他群體可能通過生殖成功而繁盛。

2. 景觀連接性:不同局部群體之間的移動依賴於它們之間的空間距離以及景觀中的連通路徑(如生態廊道)。連接性越高,個體間的移動就越容易,從而有助於基因流動和局部群體的復興。

3. 邊緣效應(Edge Effect):在不同生態系統邊界處局部群體的動態可能會因為不同棲地間的邊緣效應而發生變化,這影響物種的分佈和行為。

4. 源-匯動態(Source-Sink Dynamics):在集合種群模型中,一些健康的局部群體(源)能夠維持正的人口增長率,並向其他不適宜的棲地(匯)提供移民。匯棲地依賴於來自源棲地的持續移民以維持其人口。

5. 管理與保護:瞭解集合種群的結構和動態可以指導野生動植物的保護管理。例如,維持或創建生態廊道以增加景觀連接性,或是識別和保護關鍵的源棲地。

集合種群理論強調,即便某些地區發生了種群滅絕,只要整體景觀具有良好的連接性,種群通過個體在景觀中的流動還是有機會恢復。因此,對於物種的長期生存和景觀生態系統的管理來說,理解和保護景觀的連接性至關重要。

2.8.2 擴散

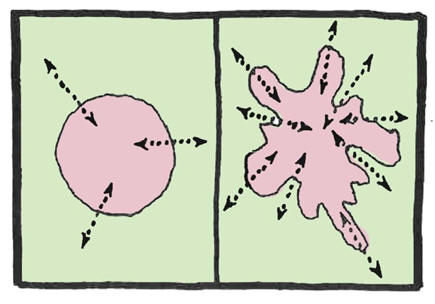

在景觀生態學中,"擴散"(Dispersion)是一個用於描述物種或個體在生態系統中分佈方式的概念。擴散涉及到物種或個體在空間中相對位置的安排,它對於理解生態系統的結構、物種互動和生態過程具有重要意義。以下是有關擴散在景觀生態學中的一些關鍵概念和影響:

1. 均勻擴散: 均勻擴散是指物種或個體在空間中以相對均勻的方式分佈。這種擴散方式可能是由於資源的均勻分佈或物種間的競爭導致的。均勻擴散在一些情況下可能有助於降低競爭壓力。

2. 聚集擴散: 聚集擴散是指物種或個體在空間中以聚集的方式分佈。這種擴散方式可能與資源分佈不均勻或物種間的互惠關係有關。聚集擴散可以促進物種間的互動和合作。

3. 隨機擴散: 隨機擴散是指物種或個體在空間中的分佈沒有明顯的規律或趨勢。這種擴散方式可能是由於環境因素的隨機性或遷移過程的影響導致的。隨機擴散可以影響物種多樣性和種群動態。

4. 擴散模式的影響: 擴散方式對於生態系統的結構和功能具有重要影響。不同的擴散方式可以影響物種之間的相互作用、競爭和共生關係。例如,均勻擴散可能會降低物種間的競爭壓力,而聚集擴散可能會促進合作和共生。

5. 景觀結構和擴散: 景觀結構,包括棲地類型、片段大小和連線性等因素,可以影響物種的擴散方式。改變景觀結構可能會導致物種的擴散模式發生變化,從而影響生態系統的穩定性和生物多樣性。

擴散是景觀生態學中用於描述物種或個體在空間中分佈方式的重要概念。不同的擴散方式可以影響物種間的相互作用、競爭和共生關係,從而影響生態系統的結構和功能。瞭解擴散方式有助於我們更好地理解生態系統的複雜性,為生態學研究和生態系統管理提供了重要的資訊。

圖2-3 物種擴散示意圖

2.8.3 元種群結構的實例

在景觀生態學中,「種群集合」(Metapopulation)指的是由在地理上相隔離的多個小種群組成的一個大種群,這些小種群透過個體的移動而相互連結。種群集合結構能夠幫助我們理解和預測物種在不同景觀格局中的存活與擴散能力。

景觀生態學中的元種群結構是一個非常重要的概念,它用於描述由多個局部種群組成的生態系統,這些局部種群之間通過遷移和種群動態相互聯繫。元種群結構可以在不同的生態系統和生物群體中找到。

飛禽在湖泊和沼澤地的元種群: 想像一個湖泊和周圍的沼澤地組成的景觀。在湖泊中,有水鳥種群,而在沼澤地,有不同類型的水生植被和昆蟲。這些水鳥和其他水生生物可以在湖泊和沼澤地之間遷移,以尋找食物和繁殖的地點。這裡的湖泊和沼澤地就是局部種群,它們通過遷移形成了一個互相關聯的元種群,從而維持了飛禽的生態系統。

島嶼群中的哺乳動物元種群: 假設有一群小島分佈在大洋中,每個島嶼上都有不同類型的植被和哺乳動物種群。這些島嶼之間通過海洋相互連接,一些哺乳動物可以通過游泳或漂浮遷移到不同的島嶼。這裡的每個島嶼代表一個局部種群,而哺乳動物的遷移則形成了一個跨島嶼的元種群,使得不同的島嶼哺乳動物種群可以相互影響和維持。

森林景觀中的昆蟲元種群: 在一個大型的森林景觀中,有多個森林片段,每個片段中都有不同種類的昆蟲。這些森林片段之間可以通過樹冠相互連接,允許昆蟲在不同片段之間遷移。每個森林片段代表一個局部種群,而昆蟲的遷移形成了一個跨片段的元種群,影響了昆蟲的遺傳流動和物種多樣性。

淡水生態系統中的魚類元種群: 想像一個複雜的淡水生態系統,其中包括多個湖泊、河流和溪流。每個水體中都有不同種類的魚類。這些水體之間可以通過水流相互連接,允許魚類在不同水體之間遷移。每個水體代表一個局部種群,而魚類的遷移形成了一個跨水體的元種群,影響了魚類的種群動態和遺傳流動。

這些示例突顯了元種群結構的重要性,它有助於我們理解不同局部種群之間的連線性、遷移和相互作用,以及這些因素如何影響生態系統的結構和功能。元種群模型可以用於預測物種的種群動態、遺傳流動和生態過程,從而為生態系統管理和保護提供重要的資訊。

2.8.4 種群動態與生態保育

「種群集合」(Metapopulation) 的概念是保育生物學的一個關鍵理論基礎。種群集合理論認為自然界中的種群不是單獨存在的,而是由多個局部種群組成的一個網絡,這些局部種群分佈在多個不連續的棲息地斑塊中,並通過個體之間的移動而相互聯繫。

元種群和保護生物學在景觀生態學中密切相關,它們共同為保護生物多樣性和維護生態系統功能提供了重要的理論基礎和實踐指導。

元種群概念強調了由多個局部種群組成的生態系統,這些局部種群之間通過遷移和種群動態相互聯繫。這一概念對於保護生物多樣性至關重要,因為它強調了物種的分佈不是均勻的,而是在局部種群之間存在差異。在景觀生態學中,元種群理論可以用來解釋為什麼某些物種在某些地區更容易滅絕,而在其他地區更容易存活。保護生物學家可以利用元種群概念來確定哪些局部種群面臨威脅,哪些局部種群相對較穩定,從而有針對性地制定保護策略。

保護生物學與景觀生態學的結合還涉及到保護區域的規劃和管理。瞭解局部種群如何相互聯繫和遷移,以及元種群結構的特點,有助於確定哪些地區是關鍵的棲地廊道或連接點。這些關鍵區域可以被保護或恢復,以促進物種的遷移和遺傳流動,從而增強生態系統的穩定性。此外,保護生物學家可以使用元種群模型來預測不同保護策略的效果,以確保保護措施的最佳實施。

景觀生態學還提供了有關棲地破碎化和景觀變化如何影響元種群的重要見解。隨著人類活動的擴張,許多生態系統受到了破碎化和棲地喪失的威脅。這些變化可以削弱元種群的穩定性,使一些局部種群受到隔離和孤立的威脅。保護生物學的一個重要任務是通過合適的恢復和重建棲地來減輕這些影響,以維護元種群的完整性。

總之,元種群和保護生物學在景觀生態學中是密不可分的,它們共同為生物多樣性保護和生態系統管理提供了重要的框架和工具。通過理解局部種群的相互作用、遷移和遺傳流動,以及考慮景觀結構對元種群的影響,我們可以更有效地保護和維護自然界中的物種和生態系統。這種綜合的方法對於實現可持續的生態系統管理和保護目標至關重要。

在保育生物學中,種群集合理論的應用尤為重要,主要體現在以下幾個方面:

1. 棲息地破碎化: 隨著人類活動的擴展,自然棲息地越來越被分割成小塊,增加了種群滅絕的風險。種群集合模型能幫助我們識別和維護關鍵的棲息地斑塊,從而促進種群的持續存活。

2. 廊道的創建: 種群集合理論強調了棲息地斑塊之間連接的重要性。保育計劃中可能包括創建或保護自然廊道,使動物能夠安全移動,增加基因流動,並降低局部滅絕的風險。

3. 種群管理: 瞭解不同種群之間的交互影響,保育生物學家可以制定管理計劃,例如,決定哪些地區最適合重引入物種,以及如何最有效地促進種群之間的交流。

4. 風險評估: 種群集合模型也可以用於評估外來物種入侵、疾病傳播、氣候變化等對生物多樣性的潛在影響。

5. 保育優先順序的確定: 該理論可以幫助確定哪些棲息地斑塊對維持整個種群集合最為關鍵,從而幫助決定保育努力的優先順序。

種群集合理論為保育生物學提供了一個強有力的工具,幫助保育生物學家更好地理解和管理物種在斑駁的景觀中的動態分佈,並有效地進行物種保護和生態系統管理。

源-匯系統(source-sink systems)是一種描述生物群落中物種分佈和移動的模型。此概念認為,在一個生態系統的不同部分,某些區域作為“源”(source),即個體的生產率高於死亡率,能夠維持種群增長,而其他區域則作為“匯”(sink),在這些區域內種群無法維持自我更新,若沒有來自“源”區域的個體補充,該地區的種群將會衰減乃至消失。

源區域通常是品質較高的棲息地,提供充足的資源,如食物、庇護所及繁殖場所,使得種群能夠繁衍並維持正的增長率。相反,匯區域則是品質較低的棲息地,可能由於食物短缺、棲地品質差或是人為干擾等原因,使得種群的生存與繁衍受到限制。

在源-匯系統中,物種的持續存在依賴於源區域與匯區域之間有效的個體移動。這些移動不僅是物種個體在空間上的分佈,也涉及基因流動和遺傳多樣性的維持。因此,連接源與匯區域的廊道,以及周邊的景觀結構,對於物種的生存至關重要。

源-匯模型對於保育策略的制定有著重要的指導意義。保育生物學家和管理者需要識別哪些地區是生態系統中的源區域,應予以保護和恢復,同時也需瞭解哪些是匯區域,並考慮如何增加其棲地品質,或是促進源區與匯區之間的個體移動。此外,透過源-匯模型的研究,科學家們可以更好地理解在生態系統中物種如何回應棲地破碎化和氣候變遷等生態壓力。

例如,當自然保護區內的某些物種由於棲息地改變而受到壓力時,保育人員可能需要識別並增強源區域,以確保這些物種不僅能在保護區內存活,而且還能通過向鄰近的匯區域擴散來增加其生存機會。

源-匯系統在理解和應對生物多樣性損失方面具有關鍵作用,尤其是在當今世界中,生態系統正面臨著前所未有的變化與挑戰。

源匯模型的應用暗示了一系列的生態學和保育學上的關鍵概念和策略。景觀生態學中的"源-匯系統"(Source-Sink Systems)是一個關鍵概念,用於描述在生態系統中局部種群之間的相互作用和遷移。這一概念強調了在不同地區或局部種群之間存在著資源和個體遷移的差異,從而影響了種群的維持和生態系統的穩定性。

在源-匯系統中,通常有兩種類型的局部種群:

源(Source): 源是指局部種群,它們處於相對有利的環境中,具有較高的繁殖率和較低的死亡率。源局部種群通常能夠產生更多的後代,因此被認為是"生產者",它們提供了個體向其他地區遷移的個體。

匯(Sink): 匯是指局部種群,它們處於相對不利的環境中,具有較低的繁殖率和較高的死亡率。匯局部種群通常無法維持自身的種群大小,因此需要從源局部種群接收遷移的個體來維持自身的種群。

源-匯系統強調了不同地區之間的連線性和資源配置的重要性。源局部種群為匯局部種群提供了遷移的個體,從而維持了匯局部種群的存在。這種相互依賴關係有助於維持生態系統的穩定性和物種多樣性。

值得注意的是,源和匯並不是靜態的,它們的特徵可以隨著環境條件的變化而改變。一個區域可能在某些季節或條件下是源,但在其他季節或條件下可能成為匯。因此,源-匯系統是動態的,隨著時間和環境的變化而發生變化。

瞭解不同局部種群之間的相互作用和遷移模式,保護生物學家可以制定更有效的保護策略,以確保匯局部種群的存續。這也有助於維護物種的遺傳多樣性和生態系統的功能,從而實現生態系統的可持續管理,在生態學研究和生態系統管理中具有廣泛的應用。

2.9.2 偽匯區

在景觀生態學中,我們經常提到"偽匯"(Pseudo-sinks)這一概念。偽匯指的是在某些情況下,看似是匯局部種群的地區,但實際上卻並不是。這是一個非常重要且有趣的概念,它可以幫助我們更好地理解生態系統的複雜性和局部種群的動態。

偽匯通常出現在具有特殊棲地條件或資源分佈的地區。在某些情況下,這些地區可能會吸引大量個體,看似是一個局部種群的匯。然而,這些地區可能並不具備維持一個獨立的局部種群所需的條件。這些個體可能只是短期聚集在此,因為資源或環境條件在其他地區不利,而不是因為這個地區本身能夠維持一個獨立的種群。

偽匯的存在可能導致誤解,因為我們可能會認為某個地區是一個關鍵的棲地廊道或種群維持點,而實際上它只是一個短期的集聚點。瞭解偽匯的存在有助於更準確地識別哪些地區對於物種的保護和種群維持是真正關鍵的。這也強調了在景觀生態學研究和生態系統管理中,需要綜合考慮多個因素,包括資源分佈、棲地條件和遷移模式,以更好地理解和保護生態系統的穩定性和物種多樣性。

2.9.3 偽匯區陷阱

在景觀生態學中,「陷阱」是指某些因素或環境設置,這些可能對生物群落或個體動物產生不利的影響。這些陷阱不僅包括實體的捕捉裝置,如獵人設置的陷阱,也指那些因人類活動而形成的間接陷阱。例如,棲地碎片化是一種常見的陷阱,當自然環境被道路、城市或農田切割開來,動物的棲息地變得支離破碎,這不僅限制了它們的遷徙和擴散,還可能將它們暴露於更高的捕食壓力和人類干擾之下。此外,環境污染,如水體的污染或大氣的污染,也能創造一種「隱形陷阱」,這種陷阱可能不會直接殺死動物,但會長期影響它們的健康和繁殖能力。

在這些人為或自然形成的陷阱中,動物可能發現自己無法從一個資源豐富的區域移動到另一個,或者在尋找食物和水源時面臨更大的風險。此外,這些陷阱還可能導致基因交流的障礙,影響物種的遺傳多樣性和適應性。因此,在景觀生態學的研究和管理中,識別和減少這些陷阱的影響是非常重要的,以保護生物多樣性和維護生態系統的健康。

以下是一些陷阱的特點和它們對於生態系統的潛在影響:

1. 棲地品質偽裝:陷阱區域可能外觀上看起來適宜居住,但實際上無法支持長期的種群維持。例如,一個新創造的濕地可能吸引水鳥,但如果這個濕地無法提供足夠的食物或繁殖場所,它就可能成為一個陷阱。

2. 生態連通性陷阱:在一個由多個不同棲地組成的景觀中,動物可能會在尋找資源時穿越多個棲地。如果其中一些棲地因為暫時的資源豐富而吸引動物進入,但後續無法提供持續支援,這些棲地就成了陷阱。

3. 行為陷阱:某些棲地可能因為動物的天性或習慣而變成陷阱。比如,光污染可能吸引夜行性昆蟲,使它們無法完成必要的生活循環,如授粉或遷徙。

4. 氣候變遷與陷阱:隨著全球氣候變化,原先適宜的棲地可能轉變成陷阱,當物種無法適應迅速變化的條件時,它們可能會面臨生存的風險。

5. 景觀管理與規劃:識別和管理這些陷阱對於景觀級別的生態系統管理至關重要。避免或減輕這些陷阱的影響可以幫助維持生態系統的健康和物種的多樣性。

6. 保護策略:野生動物管理和保護策略需要考慮到陷阱的存在,確保保護措施不僅僅基於棲地的數量,而且基於其品質和能夠真正支持物種繁衍的能力。

理解並管理景觀中的陷阱對於保護生物多樣性和維護生態系統功能具有重要意義。這需要跨學科的研究方法,結合生態學、行為學和景觀規劃知識。

2.9.4源-匯時間模型

在景觀生態學中,「源-匯時間模型」是一個考慮時間變化對生態系統影響的概念。這個模型不僅著重於空間上的源和匯棲息地,也考慮到隨著時間推移這些棲息地角色的變化。簡而言之,一個地區在不同時間可能扮演源或匯的角色,這取決於多種因素,包括季節變化、氣候條件、植被周期等。

例如,某個棲息地在春季可能是一個物種的源地,因為這個時期食物豐富、繁殖條件理想,能支持種群的增長和向外擴散。但到了冬季,同一地區可能變成匯地,由於食物稀缺或氣候惡劣,該地區的種群可能依賴於從其他地區的遷入才能維持。

這個模型的關鍵在於它強調了時間因素在生態系統動態中的重要性,顯示出生物群落與其環境的互動是一個動態過程,並受到多種變化因素的影響。這對於生態學家在進行物種保護和景觀管理時提供了重要的視角,特別是在考慮到氣候變化等長期環境變化的情境下。透過理解和預測這些時間上的變化,可以更有效地制定保護策略,以應對生態系統的變化和挑戰。

2.9.5多重源-匯模型

多重源-匯模型用於描述生物群落在不同景觀元素中的動態分布和交互作用。在這個模型中,「源」是指那些對特定物種有利的棲息地,這些地區能夠支持穩定的種群增長,並且能夠產生遷徙個體,進而移往其他地區。相對地,「匯」則是指那些對該物種不那麼有利的棲息地,這裡的種群生存依賴於從「源」地區的持續移入。

多重源-匯模型強調了生物群落在不同棲地類型之間的相互作用。在一個多樣化的景觀中,不同的地區可以根據它們對物種生存和繁衍的支持程度,起到源或匯的作用。例如,對於某些鳥類來說,成熟的森林可能是一個源棲息地,提供豐富的食物和繁殖場所,而鄰近的開放草地則可能是一個匯棲息地,這裡的食物和庇護較少,但仍能支持一部分鳥類的生活。

這個模型的關鍵在於它揭示了景觀不同部分之間的相互依賴關係,以及種群動態如何受到整個景觀結構的影響。透過理解和應用多重源-匯模型,生態學家和自然保護者可以更有效地計劃和管理景觀,以促進生物多樣性的保護和生態系統的健康。這包括了創建和保護關鍵的源棲息地,並通過維護和恢復連接性,來減少匯棲息地的負面影響。

在多源-匯模型中,一個大的生態系統會包含多個源和匯棲地,它們之間通過物種的移動相互連接。在這樣的系統中,棲地品質和物種移動的時空變化可能會導致複雜的生態動態,例如:

棲地間的互補作用:不同棲地可能在不同時間提供物種所需的不同資源。

遷徙路線的建立:動物可能根據季節性資源變化建立遷徙路線。

人類活動的影響:人類開發和土地利用變化可能改變棲地的品質,從而影響源和匯的分佈。

「穩定性的不適應」(Stable Maladaptation)指的是物種或生態系統表現出看似穩定但實際上對長期存活不利的適應特徵或行為。這種現象可能是由於快速的環境變化或者棲地片段化,造成物種無法及時適應其環境,導致其存活策略與當前或未來的環境條件不相匹配。通常情況下,生物體會對環境變化做出適應性的回應,以確保其生存和繁殖成功。然而,有時候物種可能表現出一種不適應的穩定狀態,這可能會導致其長期的生存和繁殖問題。

以下是關於穩定的不適應在景觀生態學中的一些考慮:

環境變化和適應性: 穩定的不適應通常涉及到環境變化超過了物種的適應性範圍。這可能是由於環境的快速變化、人類活動的影響或其他因素導致的。物種可能無法迅速適應新的環境條件,從而導致不適應的狀態。

長期影響: 穩定的不適應通常指的是一個物種或種群在很長一段時間內都表現出不適應的特徵。這可能會導致種群數量的下降、生存率的降低以及遺傳多樣性的損失,從而對物種的長期存續產生負面影響。

管理和保護: 對於保護生物多樣性和生態系統的管理來說,理解穩定的不適應非常重要。管理者需要考慮物種的適應能力和潛在的不適應,以採取適當的保護措施。有時可能需要採取干預措施來説明物種適應新的環境條件,如保護野生動物廊道或樹立種群保護計畫。

生態系統穩定性: 穩定的不適應也可以對整個生態系統的穩定性產生影響。物種的不適應可能會破壞生態系統中的相互作用和關係,從而導致生態系統的不穩定性。

穩定的不適應性涉及到物種如何應對環境變化以及這種不適應可能對物種和生態系統產生的長期影響。

當我們深入探討生態系統中的「源—匯」(source-sink)動態時,就會發現這是一個描述物種如何在不同棲息地間分佈和移動的複雜模型。在這個模型中,「源」區域是指那些生物繁殖成功、個體數量穩定或增長的地方。這些區域通常擁有豐富的資源、適宜的棲息條件,並能持續地為鄰近地區提供過剩的個體。相對地,「匯」區域則是物種個體數量難以自我維持、依賴於源區域移入個體才能存續的地方。這些區域可能因為資源不足、環境惡劣或人為干擾而成為物種的生存瓶頸。

在自然保育的領域中,理解源—匯動態對於制定有效的保育策略相當重要。首先,確保源區域的保護是基本且關鍵的步驟,因為這些地區是物種生存和繁衍的核心。然而,僅僅保護源區域是不夠的。匯區域雖然在當前可能不是物種繁衍的主要地點,但它們提供了生物多樣性的空間連接性,有助於物種在更大的景觀中散布和遷移,促進基因流動,從而增加物種的適應性和抵抗力。

當環境條件發生變化時,現今的匯區域可能轉變為未來的源區域,反之亦然。這種動態性意味著保育策略需要靈活且遠見,不僅要考慮當前的生態條件,還要預測未來可能的變化。

不幸的是,由於人類活動的影響,許多自然生態系統的源—匯動態正在遭受破壞。棲息地的破壞、氣候變化、污染和過度開發等因素不僅減少了源區域的數量和質量,也削弱了匯區域的生存條件。這對生物多樣性構成了嚴重威脅,尤其是對那些已經處於脆弱狀態的物種。

綜上所述,源—匯動態是理解和保護生物多樣性的一個關鍵概念。通過保護源區域並維持匯區域的生態連接性,我們不僅能夠保護當前的物種,還能為未來可能的變化做好準備。在面對全球環境變化的挑戰時,這種理解和策略將成為保護地球生物多樣性的關鍵。