林雨莊 epa.url.tw

4.1 引言

景觀演變過程Emerging processes是指隨著時間的推移,在特定景觀中逐步顯現的生態和地理過程。這些過程可能是由自然動力、人類活動或二者相互作用的結果。新興過程在形塑景觀結構和功能方面扮演著關鍵角色。

在地表景觀中,過程與演變是一個極其複雜且多變的範疇,涵蓋了從地質構造的變化、氣候模式的轉變,到生物群落交互作用的微妙平衡等等。要以詳細且完整的敘述來探討這個主題,首先需要明白地表景觀是由多種力量塑造而成的,這些力量來自地球內部的運動,如板塊構造的碰撞與分離,火山活動的構造上升,以及外部如水文循環的沖刷與堆積,風力的侵蝕與形塑,以及人類活動對土地使用的改變。

地球表面上新出現的地形過程,譬如海平面上升對沿海地形的影響,是當前研究的一個熱門話題。隨著全球溫度的上升,冰川融化導致海平面上升,這對低窪地區的河口、三角洲以及沿海濕地造成了重大的改變。例如,三角洲地區可能會經歷更頻繁的洪水事件,沉積物的分佈模式也會隨之改變,這對當地的生態系統和人類居住環境有著直接的影響。

氣候變化也帶來了降雨模式的改變,導致了乾旱和洪水事件的增加,這影響了河流的流量和沉積物的輸送。在某些地區,這可能會導致新的河流路徑的形成或現有河流的消失,重塑了整個地表景觀。同時,植被覆蓋的改變也會影響地表過程,例如,森林砍伐不僅減少了植被的根系固土的能力,也改變了地面的水分循環,從而增加了土壤侵蝕的可能性。

在全球範圍內,人類的活動對地表景觀的影響日益加深。城市化進程不僅改變了地面的自然狀態,還在地表產生了新的水文和能量流動模式。道路和建築物的建設增加了地面的不透水面積,影響了地表水的自然滲透與地下水的補充。此外,農業活動中使用的灌溉和排水系統,改變了傳統的水文循環,有時甚至導致了土地的鹽漬化。

對於正在形成與發展中的新地貌演變過程,科學家們正在採用先進的技術,如衛星遙感和地理資訊系統(GIS),以及現場監測和實驗方法來進行研究。這些工具使得我們能夠在更大的尺度和更細的精度上觀測地球表面的變化,從而更好地理解這些過程如何影響著我們的自然環境和社會經濟系統。以下是一些關鍵點的詳細說明:

1. 自然恢復與次生演替(Natural Regeneration and Secondary Succession):

景觀中的荒廢農田或受擾動地區可能會經歷自然恢復,逐漸發展成次生林地或其他生態系統。這些過程往往涉及物種入侵、植被結構變化和生物多樣性的增加。

2. 城市化與土地利用變遷(Urbanization and Land-use Change):

隨著城市擴張和人口增長,土地利用的變化對生態系統造成了顯著的影響。

這些變化通常導致棲息地破碎化、生態連通性減少和局部氣候變化。

3. 氣候變遷(Climate Change):

全球氣候變遷導致的溫度和降水模式的變化影響著景觀的生態動力。氣候變遷可能引起物種分佈的變化、生物群落的轉變和生態系統服務的改變。

4. 入侵物種(Invasive Species):

非本地物種的引入可能對原生物種構成威脅,改變食物網結構,並導致生態系統功能的變化。入侵物種的擴散是景觀層面上一個重要的新興過程。

5. 水文變化與河流修復(Hydrological Changes and River Restoration):

由於人為干擾和自然變化,水文過程如流域的水流和沉積物運輸可能會發生變化。對河流和溼地的修復努力可能導致新的生態過程的出現,比如水質的改善和生物多樣性的增加。

地景干擾是指自然或人為因素對地表環境造成的短期或長期的改變。這些干擾可能是突發的,如地震、洪水、火山爆發、颱風等自然災害;也可以是緩慢且持續的,例如氣候變化導致的乾旱、生物侵入或是人類活動,如農業、礦業、城市擴張等。這些干擾會對地景的結構、功能以及生物多樣性造成影響,進而改變原有的生態系統平衡。

在自然界中,干擾事件是生態系統演變的一部分,它們可以創造生態系統的多樣性,促使物種適應與演化。然而,過度的或者頻繁的干擾可能會超出生態系統的恢復能力,造成生態退化或環境質量下降。例如,過度的森林砍伐會導致土壤侵蝕、水土流失和生物棲息地的破壞;而城市化過程中的地面硬化則增加了洪水的風險,並對地下水的再充電造成負面影響。

在地理學的範疇內,對地景干擾的研究不僅關注干擾本身,還包括對其原因、過程、影響以及生態系統的恢復力進行分析。這種研究有助於我們理解地景是如何在不同干擾下改變的,以及這些改變如何影響地球表面的物質與能量流動,和生物以及人類社會的福祉。

為了減少負面的地景干擾,許多國家和地區正在採取行動,從恢復生態系統、制定土地使用計劃到推廣可持續發展的實踐。例如,在台灣,政府不僅在法規上限制過度開發,還推動海岸線的保護計劃,以減少海平面上升對沿海地區的影響。此外,台灣在面對颱風和地震時,通過改善預警系統和災後重建工作來提升社會的韌性和地景的恢復力。以下是干擾的一些重要特徵和影響:

1. 干擾的類型(Types of Disturbance):

自然干擾,如火災、洪水、風災、滑坡等,是自然生態系統週期性過程的一部分。人為干擾,包括截流築壩、地貌水文改造、森林砍伐、都市擴張、農業開墾等,往往導致生態系統的長期改變。

2. 干擾的頻率和強度(Frequency and Intensity):

干擾可以是單一事件,也可以是重複發生的事件,它們的頻率和強度不同,對生態系統的影響也各不相同。一些生態系統,如火為主導的森林,已經進化出了適應定期火災的特徵。

3. 干擾後的恢復(Disturbance Recovery):

生態系統對干擾的回應可以通過演替過程來觀察,這是一種逐漸恢復到之前或新穩定狀態的過程。不同的生態系統恢復速度不同,有些可能需要幾年,而有些可能需要幾十年甚至幾世紀。

4. 干擾的影響(Effects of Disturbance):

干擾可以創造多樣化的棲息地,對於某些物種來說是必要的。過度干擾或過強干擾可能導致生態系統退化,損失生物多樣性。

5. 干擾的管理(Disturbance Management):

景觀的干擾管理是一個複雜的任務,它需要平衡保護自然生態系統與滿足人類需求之間的矛盾。透過科學的監測和適當的干預措施,可以減緩不良干擾的影響,同時利用干擾作為生態系統管理的工具。

景觀干擾是生態系統動態的一個自然組成部分,它對生物多樣性、生態系統功能和人類社會都有著深遠的影響。理解和預測干擾的影響,並開發有效的管理策略,是景觀生態學中的一個核心課題。

4.2.1 暴雨洪水的物理干擾

包含日本、台灣、菲律賓的東亞島弧位處太平洋西緣,颱風、集中暴雨和洪水是常見的自然災害,也是自然景觀中常見的非生物性干擾因素,對生態系統有著深遠的影響。以下是一些具體的例子和這些現象如何影響景觀的解釋:

1. 河川泛濫(River Flooding):

豪雨引起的河川水位上升可能導致泛濫,泛濫會改變河流的物理結構,例如河道的形態、河床的組成和周圍地形。比如侵蝕、堆積、改道、自然堤、牛軛湖。 泛濫可以沖走原有的植被,帶來新的沉積物,這些沉積物補充了土壤營養,有助於某些植物群落的形成,也有助於人類的農業發展。如果經過人為大幅度改造的水系,築壩、圍堤、灌排水等,洪氾平原失去自然沉積物營養補充,土壤肥力將日漸降低。

2. 土壤侵蝕(Soil Erosion):

強降雨會增加地表逕流,導致土壤侵蝕,破壞土壤表層,這不僅會減少土壤的肥力,還會對下游水體的品質造成影響。 土壤流失會降低土地的農業生產力,同時也會破壞生物棲息地,影響生物多樣性。

3. 水質變化(Water Quality Changes):

洪水通常會攜帶大量的懸浮固體、營養物質和污染物,這些物質進入水體後會影響水質。 過量的營養物質可引起水體富營養化,導致藻類大量繁殖,消耗大量氧氣,進而引起生態系統失衡,屬於短期的影響。河流水體恢復較快,埤塘湖泊非流動水體恢復較慢。

4. 棲息地改變(Habitat Alteration):

洪水可以快速改變生物的棲息地,例如淹沒低窪地區,改變濕地的範圍和特性。淹沒的濱水洪氾區,增加許多有機物提供多種魚類育雛。

這種突變通常會對棲息在其中的物種造成壓力,尤其是那些對特定棲息地高度專一化的物種。

5. 植物群落的演替(Plant Community Succession):

洪水過後,被沉積的新土壤可能會支持不同類型的植物群落,引發一系列生態演替過程。在新的環境條件下,一些物種可能會繁盛,而其他物種則可能會消失。比如河岸崩塌、土地裸露,山黃麻、血桐、銀合歡、水同木等先鋒植物優先佔據生態位,並且從水際線往內陸形成從濕到乾的演替梯度,經過許多年後青楓、烏桕、榕樹、等後繼植物才會逐漸替代。

比如南臺灣莫拉克颱風後,大量泥沙覆蓋河床卵石,藻類受沖刷幾乎不剩,依靠藻類的台灣石賓、鯝魚也同遭浩劫。下游人工濕地完全沖毀,大量集水區樹木倒伏進入溪流,對於河流生態食物供應起了很大的變化。但是一個月之後河床將緩慢恢復至原來狀態。

6. 動物行為和遷徙(Animal Behavior and Migration):

洪水可能迫使野生動物遷移,尋找新的棲息地和食物來源。 一些動物可能會因此受益,例如水鳥可能會因擴大的濕地而有更多棲息地,而其他物種則可能會因棲息地破壞而處於危險之中。也可能河道變動,濕地流失,許多物種被迫遷徙、適應或滅絕。

這些例子顯示,豪雨和洪水作為非生物性干擾,對生態系統有多方面的影響,包括生物多樣性、地貌形成、水文循環和土壤特性等方面。因此,理解和管理這些非生物性干擾對於景觀生態學和自然資源管理至關重要。

4.2.2 人為干擾

人為干擾是指人類活動對地表景觀造成的改變。在地球的歷史中,隨著人口的增長和技術的進步,人類對自然環境的影響逐漸加深。人類干擾的形式多樣,包括但不限於農業開發、城市擴張、工業化、礦物資源的開採、交通網絡的建設、污染、以及對自然資源的過度利用等。

農業活動改變了原始的地貌和生態系統,造成了生物多樣性的減少和土壤退化。森林被清除來種植農作物或飼養家畜,不僅改變了地表覆蓋,也影響了地區的氣候和水文循環。城市擴張導致了大量的地面硬化,影響了地下水的補給,並增加了洪水的風險。工業化帶來了空氣和水質污染,改變了周圍的生態環境。礦物資源的開採改變了地形,甚至可能導致地面下陷和土壤侵蝕。

這些人為活動不僅對自然景觀造成直接的破壞,也通過氣候變化間接影響地表。溫室氣體的排放導致全球氣溫升高,極端天氣事件增多,這些變化再反過來影響人類的生活條件和生產活動,形成一個相互作用的循環。

高度發展國家,人為干擾尤為突出,尤其是在都市和工業區域的擴展。隨著人口密度的增加,山坡地的過度開發導致土石流和水土流失的風險增加。海岸線的改變,如填海造地,不僅影響了海岸生態系統,還可能改變海流和沙洲的分佈,影響漁業和自然保護區。

面對這些問題,許多國家和地區開始實施更加可持續的土地管理策略,旨在平衡經濟發展和環境保護。這包括建立生態廊道,保護自然棲息地,推動綠色建築,以及實施環境影響評估機制,確保開發項目不會對環境造成不可逆轉的傷害。

整體來看,人為干擾對地表景觀的影響是深遠和多方面的,這要求我們在進行任何形式的土地使用和開發時都要進行仔細的規劃和評估。

4.2.3 洪氾平原的間隙干擾

洪泛平原景觀中的間隙,通常是指河流在其泛濫期間對周邊地區的沖刷和沉積作用所形成的空間。在自然狀態下,洪水泛濫可以創建新的河道,湖泊,濕地和沉積物沙洲,這些間隙是洪泛平原多樣性的體現,並且對於該地區的生態系統具有重要的生態功能。

洪水創造的間隙在地理和生態上都有著獨特的角色。它們可提供多樣化的棲息地,供給了水生和陸生物種必要的生存條件。這些棲地因其水文條件不同,而支持著不同的植物群落和動物群落。例如,濕地植物能在這些間隙地區繁茂生長,吸引了鳥類、兩棲類和昆蟲等生物前來覓食和繁殖。同時,這些間隙也是魚類孵化和成長的重要場所。

洪泛平原的這些自然間隙是動態的,它們會隨著河流的季節性變化和氣候條件的變化而變化。當洪水退去,一些間隙可能會被新的沉積物填滿,而另一些則可能會因河流改道而乾涸。這種自然的變動性創造了一個不斷變化的生態系統,有助於維持生物多樣性和生態系統的彈性。

在人類影響下,洪泛平原的自然間隙可能會被減少或改變。河堤的建設、水壩的興建和河流的導流都限制了河流的自然泛濫,這對於洪泛平原的間隙形成和維持有著直接影響。水利工程往往旨在保護人類居住區和農田免受洪水的威脅,但這也意味著河流的自然沉積和沖刷過程被中斷,這對生態系統的多樣性和功能產生了負面影響。

洪泛平原是珍貴的人類發展資源,它們是維持島嶼生物多樣性的關鍵地區。 針對洪泛平原的保護和管理,需要考慮到間隙的重要性以及河流自然泛濫的生態效益。透過生態修復和保護區的設立,可以在某種程度上恢復和維持洪泛平原的自然間隙。此外,適應性管理和可持續的土地使用策略也對保護這些珍貴的洪泛平原間隙至關重要。通過科學研究和社會參與的結合,可以更好地理解和管理洪泛平原間隙,以確保這些地區的生物多樣性和生態系統服務得以長期保持。

4.2.4 山地森林的間隙干擾

在森林景觀生態學中,間隙干擾(Gap Disturbance)是一種自然發生的現象,它指的是在森林中因為個別樹木的死亡或樹木倒塌造成的小面積開放空間。這些開放的空間稱為“間隙”(gaps),它們對於森林的結構和功能有重要的影響。

間隙的形成對於樹木的更新和物種多樣性至關重要。當一棵或數棵樹木倒下,它們不僅在地面上留下了死亡的有機質,同時也在森林冠層打開了一個窗口,允許陽光直射到地面,這增加了地表的光照和溫度,為陰生植物種子的發芽和成長提供了機會。這些新的開放空間同時吸引了各種動物,特別是那些依賴於特定植物或光照條件的種類。因此,間隙干擾可以看作是森林內部多樣化微棲息地的一個重要源泉,這些微棲息地促進了生物多樣性的保持和增長。

間隙的大小和形狀決定了其生態影響的範圍。小間隙可能只影響幾棵樹的再生,而大間隙可能導致整個植物群落的變動。在大間隙中,初級演替物種 — 這些通常是快速生長、生命週期短的植物 — 首先佔領這些地方。隨著時間的推移,這些物種可能會被更耐陰、生命週期更長的樹木所取代,這種過程稱為演替。

然而,人類活動也可能造成類似的間隙干擾,但通常規模更大,影響更深遠。例如,森林砍伐不僅創造了人工間隙,還破壞了森林的連續性,改變了生態系統的水文條件和能量流,這些改變可能會超出自然恢復的範圍。

在台灣這樣的多山地區,天然的和人為的間隙干擾特別重要。台灣的原始森林以其複雜的立體結構和物種多樣性而聞名,這些森林的健康狀況很大程度上取決於間隙干擾的自然發生和合理管理。不恰當的森林管理,如過度砍伐,可能導致生物多樣性的喪失,土壤侵蝕以及水質下降。

為了維護森林生態系統的完整性,從事森林管理的專家和決策者需要瞭解間隙干擾對於自然森林動態的關鍵作用,並將這一概念融入到森林資源的規劃和利用中。通過模擬自然干擾模式的森林經營策略,如分段採伐或保留老樹和枯木,可以促進森林的自然恢復,增加其抵抗力,並確保森林資源的可持續利用。

因此,間隙干擾是森林景觀自然進化和維持生物多樣性的一個關鍵因素。透過瞭解和管理間隙干擾,我們可以更好地保護和恢復森林生態系統。

火災干擾在不同的景觀中扮演著極為重要的角色。自然界中的火災是一種動態的生態過程,對於某些生態系統的健康和物種多樣性是必不可少的。然而,人為引起的火災可能對景觀造成嚴重破壞,超出了生態系統的自然恢復能力。

在自然環境中,火災可以清除低矮植被,減少林地中的競爭,釋放營養素回到土壤中,並創造機會給那些依賴於火災週期進行更新的物種。許多植物,如某些松樹種和火炎花,其生命週期中的一部分就包括了對火災的適應,例如,它們可能會產生能夠承受高溫的種子,或者在火災後迅速萌芽。

但當火災過於頻繁或強度過大時,它們對生態系統的影響則會變得破壞性。過度的火災會導致土壤退化,失去植物的根系支持後,土壤容易發生侵蝕,水質也會因為含有大量的灰燼和未燃燒的殘留物而變差。此外,動物的棲息地會被破壞,食物鏈會受到打亂,生態平衡會被破壞。

人為的火災往往是由於不當的土地管理,如為了農業開墾和城市擴張而焚燒森林,或是由於缺乏知識和意識而引起的。這些火災通常是不受控制的,對於生態系統的傷害更加深遠,且恢復的時間也更長。

為了減少火災對景觀的破壞,必須進行適當的土地管理和火災預防措施。這包括建立火災監測系統,實施有效的火源管理,開展公眾教育提高火災意識,以及進行適時的消防演習和準備工作。在某些生態系統中,適度的人工設火也被用作一種工具,模擬自然火災的效果,幫助管理林地和維持生態系統的健康。

總之,火災在景觀中的角色是雙面的:它既是一種自然且必要的生態過程,也可能成為一種破壞性的力量。透過科學的管理和合理的預防措施,人類社會可以減少不必要的火災干擾,保護和維持自然景觀的完整性和多樣性。

某些地區在特定的氣候條件或非生物擾動情況下,可能引發某些物種的大發生,或某種病原體的大量傳播。急劇增加的致害微生物如病毒、細菌、真菌和寄生蟲等對環境、生態系統以及物種間相互作用的影響。這種干擾可能會導致生態系統結構和功能的變化,並且在一定程度上影響生物多樣性和物種分佈。

病原體可以通過多種途徑進入生態系統,如自然擴散、宿主動物、外來物種的遷移,或是人類活動。一旦進入生態系統,它們可以快速傳播,影響單一物種或多個物種,甚至整個群落。

例如,一種植物病原真菌可能會感染特定的樹木,造成樹木死亡,這將改變森林的結構和物種組成。另一個例子是森林中的兔子如果受到疾病影響,其數量可能急劇下降,這會影響到依賴兔子為食的掠食者,進而可能導致整個食物網的變化。

病原體的影響不僅限於單個物種,還會透過物種間的交互作用影響到生態系統的整體健康。例如,一些病原體可以通過降低宿主物種的生殖率,改變物種間的競爭關係,從而對群落結構產生長遠的影響。

此外,病原體還可以透過影響物種的行為模式來干擾生態系統。例如,感染某些病毒的昆蟲可能會改變其飛行或覓食行為,這會影響授粉過程和植物種群的繁衍。

由於病原體在生態系統中的角色非常複雜,管理和預防它們對景觀的干擾需要全面的監測和科學研究,以及跨學科的合作。只有這樣,我們才能有效地保護生態系統免受病原體的嚴重影響,並維持生物多樣性和生態平衡。

4.2.7 動物活動的干擾

動物對於景觀的干擾是一個相當有趣且重要的研究領域,涉及生態學、地理學和環境科學等多個學科。

動物干擾景觀主要是通過它們的日常活動,如覓食、築巢、遷徙等。這些活動可以對植被覆蓋、土壤結構、水流模式以及其他生物的分佈產生直接或間接的影響。舉例來說,大型草食性動物如鹿或牛在草原上覓食時,會影響草地的植被高度和種類,這種干擾甚至可能對土壤的營養循環造成影響。此外,食肉動物的捕獵行為也能影響獵物種群的大小與分佈,進而影響整個食物鏈。

進一步來說,動物還可能對景觀產生物理上的改變,例如野豬在土壤中翻掘尋找食物,會破壞草皮,改變土壤結構,這可能對植物種子的萌芽和生長造成影響。而鳥類的糞便則可以作為種子傳播的一種方式,有時甚至可以跨越很長的距離,影響植物種群的分佈。

在某些情況下,動物對景觀的影響可以是正面的,有助於生態系統的多樣性和穩定性。例如,有些動物挖掘的洞穴可以為其他物種提供棲息地。然而,當動物的活動因人類活動而增加或減少時,可能會對生態系統造成壓力。例如,過度放牧可能導致草原退化,而過度狩獵則可能導致某些動物種群的縮減。

總之,動物對景觀的干擾是一個動態的過程,需要從整體生態系統的角度進行綜合考量。透過對這一過程的研究,我們可以更好地理解生態系統的功能和健康,並為保護自然環境制定有效的管理策略。

景觀破碎化(Landscape Fragmentation)是指原本連貫的自然環境被分割成若干較小、孤立的片段的過程。景觀破碎化是指由於自然過程或人類活動的影響,原本連貫的生態系統和棲地被分割成較小、孤立或非連貫片段的過程。這一過程影響了物種的生存空間,打斷了生態流動性,比如物種遷移路徑、水流動態和風的傳播模式,並且影響了景觀的整體健康和生態功能。

自然造成的景觀破碎化可能是由地質變動、水文變化或自然災害如山崩、地震和洪水等因素造成的。這些自然事件能夠改變地表特徵,創造障礙物,使得動植物的棲息地變得破碎和孤立。

在限況環境中,人為活動是導致景觀破碎化最主要的因素。城市擴張、道路建設、農業開墾和林業活動等,都可造成原本廣闊、連貫的自然或半自然棲地被切割成多個小塊。這不僅削減了物種的生活空間,還可能造成基因流動的隔離,增加物種滅絕的風險,並且對生態系統服務功能產生負面影響。

棲地的破碎化導致了生態邊緣效應的增加,其中棲息地邊緣的環境條件與內部有所不同,可能對某些邊緣物種有利,但對需要大面積、連貫棲地的物種則不利。此外,破碎化的景觀更容易受到外來物種的入侵,這些物種可能會擠壓原生物種,進一步影響生物多樣性。

景觀破碎化的結果是,原本廣大且連貫的生態棲息地被轉變為多個較小、相互隔離的環境片段。這對生物多樣性構成威脅,因為它減少了生物的生存空間,破壞了生物之間的連結,並限制了物種的遺傳交流。小而孤立的生態片段支持的物種數量通常較少,且生態系統的抵抗力和復原力也會降低。

在被破碎化的景觀中,物種面臨諸多挑戰,包括:

1. 棲息地丟失:生物的生存空間被縮減,尤其是對於那些需要大範圍棲息地的物種。

2. 生態邊緣效應:棲息地邊緣的環境條件與內部不同,可能不利於一些物種的生存。

3. 物種隔離:物種被限制在較小的區域內,導致基因流動受阻,影響了物種的遺傳多樣性。

4. 移動和遷徙障礙:動物的正常遷徙和擴散路徑被阻斷,影響了它們的繁殖和覓食行為。

為了緩解景觀破碎化的影響,環境規劃和生態保護中常常採取一系列措施,如建立生態廊道、保護區連結、以及執行更為永續的土地使用規劃。透過這些方法,可以在一定程度上恢復物種間的連接,促進基因流動,並提高生物多樣性及生態系統的整體健康。

景觀破碎化的尺度和模式是衡量其影響與描繪其複雜性的重要因素。這個過程不僅僅是一塊連續土地變得支離破碎那麼簡單,它涉及到各種尺度上的變化,從微觀的棲地損失到宏觀的生態地理格局的轉變。

尺度方面,景觀破碎化可以細分為小尺度和大尺度。在小尺度上,景觀破碎化可能體現為個別棲息地的消失或縮小,例如一條小溪旁的濕地因建設被填平,或是一片小林地被清除用於建房。這種小尺度的破碎化影響了當地的生物多樣性,使得小型棲地專屬的物種面臨更大的生存壓力。而在大尺度上,破碎化可能導致生態系統間的連接性減弱,比如一個廣闊的森林地被公路切割成若干不連貫的片段,這對於需要大範圍生活空間的物種,如大型哺乳動物,其影響尤為嚴重。

至於模式方面,景觀破碎化的模式可以是隨機的,也可以是系統的。隨機模式的破碎化出現在自然災害或非計劃性的人類活動之後,導致棲地片段分佈無序且大小不一。相對的,系統性破碎化則常見於有計劃的土地使用變更中,如按照規劃建設的道路網絡或農業區域,這種模式往往導致棲地片段按照一定的規律被劃分,並帶來了不同的生態後果。

這些不同尺度和模式的破碎化共同作用於生態系統,對於動植物群落產生影響。它們改變了物種的分佈、繁殖、食物網結構以及物種間的互動,進而影響整個生態系統的功能和穩定性。為了有效地管理和恢復破碎化的景觀,研究人員和管理者需要理解和量化這些尺度和模式的影響,並基於此制定保護策略和恢復計劃。

在環境保護區規劃中,考慮連接生物廊道的建設以緩解大尺度的破碎化,或是在受影響的農業地區設立生態補償地帶以對抗小尺度破碎化的影響,都是關鍵的策略。此外,保護當地原生植被,減少外來物種的入侵,也是維護生物多樣性和生態完整性的重要措施。

在全球化和快速發展的今天,對於景觀破碎化的科學研究與實際管理是不可或缺的。僅有深刻理解尺度和模式的影響,才能夠制定出符合生態規律且可持續的土地利用策略,保護我們賴以生存的自然環境。

景觀破碎化的規模與模式是評估生態系統受干擾程度和理解景觀結構變化的關鍵因素。這些規模和模式受多種因素影響:

1. 規模:指的是景觀破碎化發生的空間範圍和程度。規模可以是局部的,比如一條新建的道路將森林棲息地一分為二;也可以是區域性的,例如大規模的農業開發導致廣泛的森林破壞。在更大的尺度上,如全球氣候變化所導致的棲息地變化,也會引起景觀破碎化。

2. 模式:景觀破碎化的模式與破碎化過程中形成的各種景觀元素的配置有關。這些模式可以是:

斑塊狀(Patchiness):景觀被分割成不同大小和形狀的斑塊。

網狀(Network):如道路網絡將景觀分割成多個部分,影響動物移動和物質流動。

帶狀(Corridors):自然形成或人工創建的連接生態片段的狹長地帶,可以促進物種之間的互動。

邊緣效應(Edge effects):邊緣區域的環境條件與內部不同,可能會增加某些物種的數量同時降低其他物種。

不同的破碎化模式對生態系統的影響也不同。一般來說,破碎化增加了邊緣區域,可能對專業化的內部物種構成威脅,而一些適應能力強的物種則可能因此得到擴散的機會。

景觀破碎化的規模和模式分析對於生態保護和土地使用規劃至關重要。它有助於科學家和決策者理解如何進行有效的生物多樣性保護,以及如何最小化人類活動對自然環境的負面影響。為此,研究人員和環境規劃師會利用遙感和地理資訊系統(GIS)等工具來研究景觀破碎化的動態變化,從而制定出更為精確和可持續的環境管理策略。

景觀碎片中的群落組成和多樣性是一個涉及生態學多個層面的複雜問題。當一個廣闊的生態系統被分割成許多小片斷的時候,每一塊碎片都可能發展出不同的生態特徵,這些特徵與碎片的大小、形狀、周圍環境條件以及與其他碎片的隔離程度都有密切關係。

在破碎化的景觀中,較小的碎片往往支持較少的物種,因為它們無法提供足夠的資源和棲地類型來滿足許多物種的需求。這些小碎片也更易受到邊緣效應的影響,邊緣效應是指棲地邊緣與內部環境條件的差異,例如,邊緣地區可能會有更多的光照、風速和外來物種入侵,這些都可能對棲地內的生物群落造成壓力。因此,較小的碎片通常會有較低的物種多樣性和較簡單的群落結構。

相對而言,較大的碎片由於具有更多的內部環境,能夠維持更高的棲地多樣性,從而支持更豐富的物種群落。這些大碎片的內部區域遠離邊緣,可以提供一種更穩定的微環境,對許多對環境變化敏感的物種至關重要。

除了碎片大小,其他因素,如碎片之間的距離和連接性,也對群落組成和多樣性有顯著影響。如果碎片之間相隔較近,或者存在如生物廊道等連接方式,則物種可以較容易地在碎片之間移動,從而保持基因流動和物種多樣性。然而,如果碎片之間隔離,物種的移動就會受到限制,這可能導致各碎片內物種群落逐漸趨於同質化,且對於一些需要大範圍移動以完成生活史的物種來說,可能導致其局部滅絕。

在景觀破碎化的環境中,社群組成(Community Composition)和生物多樣性(Biodiversity)通常會發生顯著變化。這些變化受到多種生態和人為因素的影響,並對生態系統的功能和穩定性產生深遠影響。

物種過濾(Species Filtering):不同的環境條件和資源可用性會影響哪些物種能在破碎化的棲息地中生存。這可能會導致對特定條件更有適應性的物種占優勢。

邊緣效應:在棲息地的邊緣區域,某些物種可能因為棲地的變化而增加,而專業化的內陸物種則可能減少。

人為邊界:如道路和農田可能形成不可逾越的障礙,影響物種分佈和社群組成。

棲息地丟失與破碎化:當大型、連貫的棲息地被轉換為較小片段時,能支持的物種數量通常會減少。

物種隔離:小片棲息地的物種可能因為隔離而遭受遺傳漂變和近親繁殖,這會降低遺傳多樣性並可能增加滅絕的風險。

移動受限:動物在破碎化的景觀中的移動受到限制,這減少了基因流動並可能導致局部滅絕。

不同大小和形狀的景觀片段對於社群組成和生物多樣性有不同的影響。大片且形狀規則的片段通常能夠維持較高的生物多樣性,而小片或不規則形狀的片段可能對物種造成更大壓力。此外,如果這些片段之間有有效的生態廊道連接,則有助於維持生物多樣性和促進物種間的交流。

在探討景觀碎片化對物種與生態公會=同功能群(guilds)的影響時,我們會發現其內涵和外延涉及多層次的生態學概念。生態公會是指在相同的生態系統中,對資源的需求相似或者有類似生態功能的物種群體。當景觀經歷碎片化,這些物種群體的結構和生態動態也隨之改變。

碎片化通常是指棲地被劃分成許多較小、隔離的塊狀區域,這樣的過程對於物種的存活與分佈有著深遠的影響。碎片化會減少棲地的面積,增加棲地邊緣,從而可能改變生態公會的組成。例如,一些專一性的肉食動物,它們可能在碎片化的環境中找不到足夠的獵物而不得不遷移或者消失;而那些適應力強、能夠在多樣化環境中生存的物種,則可能在這些新的條件下茁壯成長。

具體來說,碎片化影響物種與生態公會的方式主要包括棲地的大小和質量、邊緣效應、棲地隔離度以及景觀連通性等方面。在小的棲地碎片中,物種和生態公會可能因為資源限制和棲地條件的改變而出現組成的簡化,物種間的競爭也可能因此變得更加激烈。這樣的環境可能會優先支持那些對資源有廣泛要求的生態公會,而專一性高的生態公會則可能受到壓迫。

隨著景觀碎片化程度的增加,棲地邊緣的增多也可能導致邊緣棲地優勢物種的公會結構變得更加突出。這種變化不僅僅是物種多樣性的簡單降低,更是生態功能的改變,可能影響到整個生態系統的穩定性與恢復力。

棲地的隔離會限制物種的遷徙與擴散,對於那些依賴特定棲地或者具有複雜生命週期的物種群體,這樣的限制尤其嚴重。因此,連接碎片的綠色廊道或生態橋樑的設置對於保護生物多樣性和生態公會的完整性非常重要。

在景觀破碎化的背景下,物種、生物同功能群(Guilds)以及它們如何與破碎化互動是生態學研究的重要議題。

1. 物種對景觀破碎化的反應:

專業化物種:對特定棲息地條件高度專業化的物種往往對破碎化更敏感。例如,特定類型的森林中的物種可能無法在森林破碎化後生存。 適應性廣泛的物種:某些物種對棲息地的要求不嚴格,可以適應各種環境,這些物種通常能夠在破碎化的環境中更好地生存甚至擴散。

2. 生物同功能群的變化:

生物同功能群是指在生態系統中執行類似生態功能或具有相似生活方式的物種集合,比如同樣捕魚的鳥類或同樣地棲撿拾昆蟲、種子的鳥類等。破碎化可能會導致某些功能群的物種減少或消失,從而影響到整個生態系統的功能和穩定性。 例如,授粉者同功能群(蝴蝶、蛾、蒼蠅、食蜜鳥等)可能因為棲息地的破碎、覓食障礙增加,而無法有效移動和授粉,這會影響某些植物的繁殖。

3. 景觀破碎化對生態系統的影響:

空間結構的改變:景觀破碎化改變了物種的空間分佈和棲息地的連貫性。

生物間互動的變化:如掠食者和獵物、植物與授粉者之間的互動可能因為破碎化而發生變化。 生物多樣性的損失:當一個功能群中的物種減少或消失,可能會導致生物多樣性的整體下降。

對於生態學家來說,理解物種和功能群如何與景觀破碎化相互作用,對於保護生物多樣性、恢復生態系統服務以及制定有效的自然資源管理策略至關重要。通過野外調查、實驗研究以及模型模擬等方法,我們可以深入瞭解這些互動,並幫助制定針對性的保護措施,如建立生物廊道、促進棲息地恢復等,以維護景觀連貫性和生態系統的整體健康。

棲息地破碎化是指大面積、連續的自然環境被轉變為許多小塊、孤立的片段,這種現象已成為全球生物多樣性減少的主要驅動因素之一。碎片化的棲地往往伴隨著棲地面積的減少,對於許多物種來說,尤其是那些對特定棲地有專一性要求的物種,這意味著可用資源的減少。隨著可用資源的減少,這些物種的生存壓力增加,對於有限資源的競爭也變得更為激烈。當物種無法獲得足夠的食物、棲息地或者繁殖地,它們的族群大小就會開始減少,這直接導致其絕滅風險增加。

棲地的碎片化還會造成物種隔離,這會導致基因流在物種間減少。基因流的減少可以降低物種的遺傳多樣性,進而減少物種對環境變化的適應能力。此外,小的、隔離的族群更容易受到偶發事件(如自然災害)的影響,而這樣的偶發事件在較大、連續的棲地中不會對物種構成如此大的威脅。

同時,棲地邊緣效應會在碎片邊界處產生新的環境條件,這些條件往往不利於內陸物種的生存。例如,邊緣地區可能會有更高的光照、風速和溫度變化,這些變化會對那些適應於穩定微氣候的物種構成壓力。 碎片化經常與其他環境壓力如污染、氣候變化和入侵物種相結合,這些壓力的綜合作用可能會加速物種的絕滅過程。當物種的適應閾值被超越,並且無法通過遷移或適應來應對變化時,絕滅就成為了不可避免的結果。

比如台灣雲豹、石虎等捕獵鹿、野兔、山羌、山羊等食草動物,但是農業開墾使草原地大量減少與破碎,森林被道路網切割,需要茂密植物庇護的食草動物棲息地變小,遷徙繁殖減少,使食肉動物瀕臨滅絕。棲息地破碎化對物種絕滅的影響是多方面的,涉及生態學、遺傳學和人類活動等多個層面。

1. 棲息地縮減:當棲息地被切割成更小的片段時,物種可利用的生活空間減少,這對於需要大面積生存空間的物種尤其致命。

2. 邊緣效應:棲息地邊緣的環境與核心區域不同,例如光照增多、濕度變化等,這些變化可能不利於某些物種的生存,增加它們的絕滅風險。

3. 物種隔離:物種因為棲息地片段化而隔離,導致基因交流受阻,這會減少遺傳多樣性,增加遺傳漂變和近親繁殖的可能,從而增加物種絕滅的風險。

4. 生態系統功能的喪失:特定物種可能在生態系統中扮演關鍵角色,如授粉者、種子散播者或者捕食者。這些物種的消失會對整個生態系統的功能和結構造成影響。

5. 移動受限與生存壓力:動物在尋找食物、配偶及避開天敵時的移動受限,這增加了它們遇到風險的機率,同時也降低了它們的繁殖成功率。

6. 氣候變遷的疊加效應:氣候變遷導致的極端氣候事件和環境變化可進一步壓縮或破壞殘存的棲息地,與棲息地破碎化相互作用,加速物種的絕滅。

面對這些挑戰,科學家和保護工作者正在尋找方法來減緩棲息地破碎化的影響,例如建立生物廊道、恢復棲息地、建立保護區等。透過這些措施,可以改善生物的連結性,提高物種存活率,並保護生態系統的完整性和穩定性。

4.3.5破碎化影響掠食動物生存

景觀碎片化對於捕食者和被捕食者的影響是多方面的,這些影響又進一步塑造了生物群落的動態和物種多樣性的格局。

當棲地被分割成較小的片段,這對於需要大範圍活動以尋找食物的大型捕食者來說,是一個顯著的挑戰。這些捕食者的狩獵範圍受到限制,可能導致它們的食物來源減少,從而影響其生存和繁殖能力。同時,捕食者的減少或行為改變可能會對食物鏈的其他部分產生連鎖反應,包括增加某些中型或小型物種的數量,這些物種在沒有天敵的壓力下可能會快速繁殖,從而對植物群落或其他生物群落造成壓力。

對於那些本身就活動範圍較小,或者對特定棲地有特殊需求的被捕食者來說,景觀碎片化則可能導致它們的棲息地變得更加孤立,從而增加了它們被天敵捕食的風險。此外,棲地邊緣區域通常會有更多的捕食者活動,這是因為這些區域往往提供了更多的覓食機會和躲藏場所。對於生活在這些區域的物種來說,這可能意味著更高的捕食壓力。

在生物多樣性豐富,但棲地碎片化問題同樣嚴峻的地區,捕食與景觀碎片化之間的關係尤為複雜。山地和平原間分佈著不同的生態系統,從森林、濕地到農田和城市環境,不同的捕食者和被捕食者在這些碎片化的棲地中,都有著不同的適應和生存策略。因此,要理解這種關係的全貌,需要從整體的景觀尺度去考慮,並且結合長期的生態監測和科學研究。

瞭解捕食行為如何在碎片化的景觀中發生和變化,對於制定有效的生物多樣性保護策略具有關鍵意義。例如,保護區的設立和管理需要考慮如何維持捕食者的活動範圍和生態廊道,以保證生物群落結構的完整性和穩定性。掠食者與景觀破碎化相互作用影響著生物多樣性和生態系統的功能。

1. 掠食壓力的改變:在破碎化的景觀中,掠食者可能更容易在某些棲息地片段中發現和捕食獵物,因為獵物的避隱處所減少。這可能導致獵物物種的數量下降。

2. 棲息地邊緣效應:棲息地破碎化常常增加棲息地邊緣的面積,這些邊緣地區通常具有不同的物種組成和物種豐富度。掠食者可能會聚集在這些邊緣地帶,因為那裡的獵物更容易被發現和捕捉。

3. 物種間的互動:掠食者和獵物之間的互動可能因為破碎化而變得更加頻繁或者更少發生,這取決於它們對棲息地變化的適應性和移動能力。

4. 掠食者的移動路徑:某些掠食者需要大範圍的領域來維持其生活需求。棲息地破碎化可能會切斷它們的移動路徑,限制它們的分佈範圍,從而影響它們的獵食效率。

5. 掠食者-獵物動態:棲息地的破碎化會改變掠食者和獵物之間的動態關係,可能導致某些獵物物種的局部絕滅或者掠食者數量的變化。

6. 食物鏈的影響:當頂級掠食者因為棲息地破碎化而數量減少時,可能會引發滲透效應(trophic cascade),影響下層食物鏈的物種。

為了緩解景觀破碎化對掠食動態的影響,保護生物學家提倡保護和恢復生態連通性,例如建立生物廊道,以及增加棲息地片段的大小和品質,來保護物種免於過度的掠食壓力,維持生態系統的健康和物種多樣性。

4.3.6 島嶼大小和隔離:理解破碎化的關鍵

島嶼大小與孤立性確實是理解景觀破碎化的一個關鍵。這個概念源自於生物地理學的島嶼生物學理論,它認為陸地上的棲息地塊就像是海洋中的島嶼,物種的分佈和多樣性受到島嶼(或棲息地塊)的大小和它們與其他塊之間的距離(孤立程度)的影響。比如台灣島、琉球群島,因為隔離大陸塊棲息地而使物種難以交流。比如台灣沒有水獺、狐狸、大象。大陸地中被分隔孤立的棲地塊也如同島嶼一般,分隔可能是陡峭山嶺、河流,也可能是人為的堰壩、公路、土地使用。

島嶼(棲息地塊)大小:島嶼的大小影響著生物種的滅絕和移民率。一般而言,較大的島嶼或棲地片段能夠支持更高的物種多樣性,因為它們提供了更多的資源和生態位,能夠容納更多的個體和物種。此外,大片棲地更能夠緩衝外界的干擾,維持生態系統內部的穩定性。相對地,小片的棲地由於面積有限,更容易受到邊緣效應的影響,物種因為棲息地的喪失而面臨更大的滅絕風險。

孤立程度:棲地片段的孤立性也是一個關鍵因素。孤立的棲地片段之間的交流受限,物種的基因流通常較少,這會導致基因多樣性的下降,增加物種由於環境變化或疾病等因素而滅絕的風險。此外,對於許多動物來說,孤立的棲地片段意味著繁殖機會的減少,因為它們可能無法找到足夠的配偶。

在現代的景觀中,由於道路、城市和農業等人類活動的擴張,許多原本連續的棲地被轉變為一系列分散的碎片,類似於“陸上的島嶼”。這種情況下,生物種群的動態和物種的生存策略都會發生變化,從而影響整體的生態系統功能。因此,研究棲地片段的大小與孤立性,對於我們瞭解和減緩景觀碎片化的影響、以及設計生物多樣性保護措施都有著至關重要的意義。

島嶼生物地理學的原則:較大和較接近其他島嶼的島嶼會有較高的物種豐富度,因為它們對於移居的物種更加吸引,並且有較高的物種存活率。這一原則也被應用於陸地上的棲息地塊。

景觀連通性:保護生物學家利用類似島嶼的理論來提高景觀連通性,例如通過建立生物廊道來連接孤立的棲息地塊,使物種能夠在更大範圍內移動和交流。

保護策略:理解島嶼的大小和孤立性對生物多樣性的影響對於制定有效的保護策略至關重要。例如,在規劃自然保護區時,應考慮創造足夠大且連通的棲息地。

綜合島嶼生物地理學的概念,我們可以更好地理解棲息地破碎化的生態後果並開發出保護生物多樣性的策略。這些理論為保護擴散的棲息地中的物種提供了一個框架,指出了恢復和維持生態系統連通性的重要性。

4.3.7 棲息地破碎化與動物行為

棲息地破碎化對動物行為有著深遠的影響,這些影響包括改變其活動範圍、遷徙模式、繁殖策略、覓食行為和社交結構等。

1. 活動範圍的變化:動物的活動範圍可能因棲息地破碎化而縮小,因為可利用的空間減少。這可能導致資源競爭加劇,影響個體的健康和生存率。

2. 遷徙模式的干擾:對於季節性遷徙的動物,棲息地破碎化可能阻斷傳統的遷徙路徑,迫使動物調整它們的路線,這增加了迷路和死亡的風險。

3. 繁殖行為的影響:棲息地破碎化可能會導致適合繁殖的地點減少,迫使動物在不理想的地點繁殖或延遲繁殖。這可能影響後代的存活率和健康。

4. 覓食效率的下降:由於棲息地變得零碎,食物來源可能變得不那麼豐富或難以找到,這迫使動物投入更多時間和能量到尋找食物上,從而降低覓食效率。

5. 社交結構的變動:某些動物依賴於群體生活以提高覓食和防禦掠食者的效率。棲息地的破碎化可能破壞這些社交結構,影響動物之間的交流和合作。

6. 避險行為的改變:當棲息地被破壞,原有的避險場所可能不再存在,動物可能需要發展新的逃避掠食者的策略,這可能影響到其生存策略和日常行為模式。

7. 心理壓力的增加:棲息地破碎化還可能增加動物的心理壓力,這可能通過影響其荷爾蒙水準而對健康和繁殖能力造成影響。

棲息地的破碎化顯著案例就如同台灣苗栗至台中的大片的低海拔丘陵地,原本有足夠的闊葉林與小動物資源供應石虎繁衍。但是人為開發使棲息地破碎化,石虎、山貓退出低海拔丘陵地。 棲息地碎片化不僅改變了動物的生活環境,還深刻地影響了它們的行為模式。當連續的生態系統被道路、城市擴建或農業發展所破碎時,原本寬廣、互相連結的棲息地變成了分散、孤立的片段,這些生態的“島嶼”對於棲息其中的動物來說,意味著必須適應全新的生存條件。

在碎片化的環境中,動物的行為會出現多種適應性的變化。首先,尋找食物的行為會受到影響。由於棲地片段的面積和質量的限制,食物資源變得有限,動物必須投入更多的時間和能量來覓食。這可能導致動物的活動範圍擴大,或是改變它們的食性,甚至可能出現食物競爭的增加,影響動物的營養狀態和繁殖成功率。

碎片化對動物的移動和遷徙行為也有顯著影響。連接不同棲地片段的廊道減少,使得動物的移動路徑變得更加危險和困難。這不僅減少了基因流的可能性,還可能導致路殺等直接死亡。某些物種可能會發展出較小的家域或改變社交結構,以減少移動所需的能量消耗。

棲息地碎片化可能造成行為分化,動物在不同的棲地片段中發展出不同的行為策略。例如,一些鳥類在棲息地受到破碎的情況下,會改變它們的歌唱行為,以適應更加嘈雜的環境。一些動物可能會變得更加警惕和避人,因為它們經常與人類活動相遇。

碎片化環境中的壓力也可能導致行為壓力增加,影響動物的健康和繁殖能力。長期的壓力會使動物更容易受到疾病的侵害,生育率降低,甚至改變其生活史策略。

綜合以上,棲息地碎片化對於動物行為的影響是全面而深遠的,涉及到食物尋找、移動遷徙、社會互動,以及生理健康等多個層面。對於生態學家和自然保護者來說,瞭解這些行為上的變化對於制定有效的保護策略至關重要,這需要我們深入研究不同物種在面對棲息地碎片化時的具體適應方式,並且評估哪些保護行動最能緩解碎片化的負面影響。透過實地觀察、長期監測和創新科技的應用,我們可以更準確地瞭解碎片化棲地中動物行為的變化。

4.3.8 測量破碎化的影響

量測景觀碎片化的影響是一項複雜而多維的任務,涉及生態學、地理學、生物多樣性保護等多個學科。首先,我們需要識別和定義景觀碎片化的程度,這通常通過分析土地使用變化的衛星圖像、空中攝影以及地面調查數據來完成。科學家會計算不同土地覆蓋類型的面積、數量和分佈,從而評估碎片化的空間模式。

對生物多樣性的影響進行量化,常見的方法包括物種豐富度的調查、特定物種群體的監測以及基因流的分析。物種豐富度會反映出在碎片化棲息地中能夠生存的物種數量,而物種的遺傳多樣性則能顯示出碎片化對於基因交流的限制。

景觀生態學者會研究棲地片段的大小、形狀和孤立程度對物種的影響。例如,小的或不規則形狀的片段可能對邊緣效應更加敏感,這些效應包括氣候變化、植被結構的改變,以及外來物種的入侵。而孤立的片段則可能阻礙物種之間的移動和基因交流,增加滅絕的風險。

此外,生態系統服務的變化也是量測碎片化影響的重要方面。這包括水質的調節、碳儲存、土壤保持等自然過程的變化,這些過程對於維持生態系統的健康和人類福祉都至關重要。

除了自然科學的方法,量測景觀碎片化的影響也需涵蓋社會經濟層面。環境變化如何影響當地社區的生計方式、經濟發展,以及人們對自然環境的態度和行為,都是不可忽視的。

測量景觀破碎化的影響是一個複雜的過程,它需要結合遙感技術、地面調查以及生物多樣性和生態流程的數據分析。以下是評估景觀破碎化影響的一些關鍵步驟:

1. 遙感和GIS分析:利用衛星影像和地理資訊系統(GIS)工具來評估景觀結構的變化,包括棲息地塊的大小、形狀以及彼此之間的距離。

2. 棲息地品質和麵積的測量:評估殘留棲息地塊的品質和麵積,包括植被類型、覆蓋度和棲地的內部變化。

3. 物種豐富度和多樣性指數:通過野外調查來收集物種存在的數據,計算物種豐富度、物種多樣性指數(如Shannon多樣性指數)和均勻度指數。

4. 邊緣效應分析:研究邊緣效應如何影響棲息地品質和物種分佈,通常邊緣地區會有不同的物種組成和生態過程。

5. 棲息地連通性的評估:利用景觀連通性模型來分析棲息地塊之間的連通性,以及動物在這些棲息地間移動的可能性。

6. 基因流動和遺傳多樣性:通過遺傳學研究評估景觀破碎化如何影響物種內部的基因流動和遺傳多樣性。

7. 生態過程的變化:調查生態過程(如授粉、種子傳播和掠食壓力)如何隨著景觀破碎化而變化。

8. 長期監測:建立長期監測計劃,以跟蹤景觀破碎化對生態系統的長期影響。

測量這些影響需要跨學科的方法和多源數據的整合,才能全面理解景觀破碎化對生物多樣性和生態系統健康的影響。

景觀破碎化的複雜性和不可預測性源於多種因素,這些因素在生態系統的不同層面相互作用,帶來了一系列的生態效應。人類活動如城市擴張、道路建設或農業開墾所切割,就會形成大小、形狀、質量各異的生態片段。這些片段之間的相互作用和整體生態系統的運作,隨之變得極其複雜。 碎片化棲地導致生態過程的局部化,這些過程包括物種的分散、授粉、食物鏈動態以及水文循環等。原本在較大尺度上均勻發生的過程,在破碎的環境中可能變得零散而不連貫,這給物種的存活和基因流交換帶來了障礙。

邊緣效應是碎片化景觀中的一大特點,邊緣地區與內部棲地相比擁有不同的微氣候條件、光照水準和風的暴露程度。這些變化不僅影響現有物種的分佈,還可能引入外來種,進而改變原有的物種組成和生態競爭關係。 棲地片段之間的連通性下降,進一步增加了生態系統的不可預測性。隨著移動通道的減少,許多動物和植物的遷移和擴散受阻,導致局部物種的滅絕率提高,而新物種的自然引入機會則相應降低。

景觀碎片化的效應還與時間有關,生態系統對於環境變化的反應往往有時間滯後,這意味著碎片化的影響可能在長時間後才顯現。例如,一些長壽命樹種可能在初期仍能在碎片化的棲息地存活,但隨著時間的推移,種子的散播和幼苗的生長可能會受到限制,最終影響整個林分的更新。 景觀碎片化的複雜性和不可預測性要求我們採用多尺度、長期的研究方法,並結合實驗和模型模擬來預測生態系統的變化。在實際管理中,建立生態廊道和保護區、實施土地復原計畫等措施,可以在一定程度上緩解碎片化的負面影響,但完全恢復生態系統的完整性和功能是一項長期而艱巨的任務。

1. 結構複雜性:當一個連續的自然景觀被人類活動切割成零碎的片段時,原本一致的生態系統被分割成多個小塊,這些小塊在大小、形狀和邊緣條件上有著巨大的差異。這種結構的複雜性導致生物種群和生態過程受到不同程度的影響。

2. 物種反應的異質性:不同的物種對棲息地破碎化有著不同的反應。有些物種可能適應於較小的棲地塊,而其他物種可能因生活空間的減少而受到威脅。這種異質性使得預測特定棲息地破碎化影響變得更加困難。

3. 邊緣效應:棲息地破碎化增加了棲息地邊緣的比例,這些邊緣地區通常具有不同的微氣候條件和物種組成。邊緣效應可能會影響物種分佈和行為,並且這些影響會隨著時間和季節的變化而變化。

4. 生態連通性的變化:棲息地片段之間的生態連通性降低,可能會限制物種的遷移和基因流動,對生物多樣性造成負面影響。然而,連通性的具體影響取決於地形、棲地類型和物種的生態特性。

5. 管理和保護的挑戰:由於景觀破碎化引入的複雜性,制定有效的保護和管理策略變得更加困難。需要考慮到多方面的因素,包括物種的生態需求、人類活動的影響,以及氣候變化的潛在作用。

6. 非線性過程和閾值效應:在某些情況下,當景觀破碎化達到一定程度,生態系統可能會發生突變,導致生態功能和物種組成的快速變化。這些非線性過程和閾值效應極難預測。

7. 時空尺度的差異:景觀破碎化的效應會隨著時間的推移而變化,且在不同的空間尺度上有著不同的表現。短期內可能觀察不到的影響,在長期累積下可能導致顯著的生態變化。

因此,對於管理者和科學家來說,理解和預測棲息地破碎化的複雜性和不可預測性是一項挑戰,需要通過長期監測、多學科研究以及靈活且適應性強的管理策略來解決。

在生態學中,「連通性」(Connectivity)、"連結度"(Connectedness) 和「廊道」(Corridors) 是三個重要概念,它們在維護景觀中的生物多樣性和促進物種之間的基因流動方面起著關鍵作用。

1. 連通性 (Connectivity): 連通性指的是景觀中不同棲息地塊之間的連接狀態,這對於物種的遷移、生存和繁殖至關重要。連通性強的景觀使動物和植物能夠較容易地在棲息地間移動,這對於基因交流、物種多樣性的維持和生態系統健康都是有益的。連通性可以是物理的,如由棲地廊道直接連接的棲息地;也可以是功能的,指物種能夠穿越非棲息地地區的能力。

2. 連結度 (Connectedness): 連結度類似於連通性,但更側重於生態系統內部的互動和組件之間的網絡關係。它可以涉及物理連接,如水體之間的流動,或生態過程,如授粉者和植物之間的互動。連結度的高低影響著生態系統的復原力和對干擾的抵抗能力。

3. 廊道 (Corridors): 廊道是一種特殊的景觀元素,它們連接不同的棲息地塊,使物種能夠在擴散的棲息地之間移動。廊道可以是自然形成的,如河流岸邊的綠帶;也可以是人工建立的,如生態過道或綠橋。廊道的設計和管理對於提升景觀連通性、降低物種滅絕風險、促進基因流動等方面有著重要的作用。

這三個概念在生態系統管理和保護生物多樣性策略中是互補的。通過提高連通性和連結度,並合理設置廊道,可以減少人為活動對生態系統的干擾,幫助維持和恢復景觀的生態完整性。此外,這也有助於應對全球變化帶來的挑戰,比如氣候變化對物種分佈範圍的影響。

4.4.1廊道:結構與功能

廊道(Corridors)是連接生態系統中不同棲息地片段的狹長區域,在生態學中,景觀廊道不僅是視覺的連續,而是地貌、植被、物理的同質性與連續性。比如河流、沿河岸的連續植被、平緩利於動物遷徙的狹長谷地、狹長的山腳帶或海岸帶、田埂、溝渠等。廊道的結構和功能對於維護生物多樣性和生態系統健康至關重要。

廊道的結構:

形狀:廊道可以是線狀、帶狀或者網狀的,其寬度和長度根據不同物種的遷移需求和地理條件有很大的變異。

邊緣:廊道的邊緣環境通常與內部環境不同,會產生所謂的“邊緣效應”,可能影響物種的使用效率。

內部結構:廊道的內部結構包括植被類型、水源分佈和遮蔽程度等,這些都會影響其對不同物種的吸引力。

連接性:有效的廊道應該能夠促進棲息地之間的物理連接,有的廊道可能需要跨越人為障礙,如道路、城市等。

廊道的生態功能:

遷移通道:廊道為動物遷徙提供了必要的路徑,尤其對於那些因棲息地破碎化受到影響的物種至關重要。

基因流動:通過促進物種之間的移動,廊道有助於基因的交換和遺傳多樣性的維持。

種群持久性:廊道可以提高擴散棲息地中種群的持久性,降低因隔離而導致的種群滅絕風險。

生態過程:廊道促進了重要的生態過程,如水和營養物的流動,以及物質循環。

應對氣候變化:廊道可以幫助物種對氣候變化做出適應,為物種提供向更適合的棲息地遷移的機會。

因此,設計和管理景觀廊道需要考慮到目標物種的具體需求、廊道的空間佈局以及與周圍環境的協調。良好的廊道設計不僅能夠提高景觀的生態功能,而且還能夠增強生態系統對人為干擾和全球變化的抵抗力。

土壤景觀(Soil Landscape)是指特定地區土壤類型、分佈和特性的自然排列。水分和養分在土壤景觀中的運動與土壤的物理特性、地形、植被覆蓋以及氣候因素緊密相關。例如,水分通過降雨進入土壤系統,根據地形的高低起伏和土壤顆粒大小的不同,水分會以不同的速率向低地流動或滲透到深層土壤。土壤質地較粗的地方,如沙質土壤,水分通過快速滲透,而黏土質地壤水分則移動較慢,容易形成地表水流。

在水分運動的過程中,養分也會被帶動。養分通過溶解在水中以溶質的形式移動,這個過程稱為溶質運移。水分和養分的這種運動對植被的生長、土壤肥力的再分配以及地下水的質量都具有重大影響。養分可能從高養分的區域流失,隨水流到達較低的地方,這可能導致上游地區養分耗竭和下游地區的富營養化。

地形起伏創造了不同的微環境,這影響著水分蒸發、地表水流和地下水流動的模式,進而影響養分的分佈和可利用性。斜坡上的水流會帶走表層土壤中的養分,這個過程稱為表面侵蝕,而在低窪地帶,水分則會積聚並促進養分沉積。

土壤景觀和水分以及養分在景觀中的流動是一個複雜的動態系統,涉及水文學、土壤學、地理學和生態學的多個方面。這些流動過程不僅維持了生態系統的健康和生產力,也是土地管理和保護工作中需要著重考慮的重要環節。

由於氣候、生物、地形、母質(原始岩石材料)和時間等土壤形成因素的相互作用,而展現出來的空間分佈格局和相互關聯的三維景觀。

土壤形成的五大因素 (Five Factors of Soil Formation)

氣候 (Climate): 氣溫和降水是主要的影響因素,它們決定了土壤的化學分解程度和物理風化速率。

生物 (Organisms): 植物、動物、微生物和人類活動對土壤的形成具有重要影響。

地形 (Relief): 地形決定了土壤物質的流失和沉積,影響土壤水分的排除和保持。

母質 (Parent Material): 母質是土壤形成的原始材料,其礦物成分和結構對土壤特性有重要影響。

時間 (Time): 土壤形成是一個漫長的過程,隨著時間的推移,土壤會發生演變。

土壤景觀是地球上的一個關鍵組成部分,不僅支援著我們的食物生產系統,還是維持生物多樣性和全球環境平衡的基礎。隨著技術的進步,如遙感和地理資訊系統的應用,我們有了更大的能力去繪制、分析和管理土壤景觀。

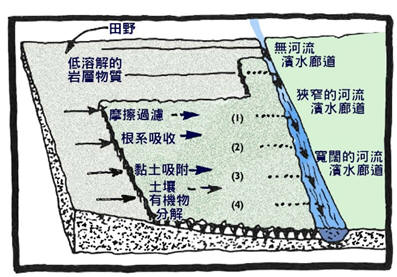

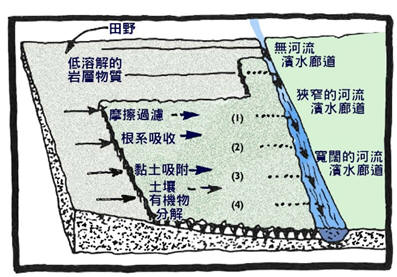

圖5.1 土壤景觀示意

4.5.1 河岸植被的養分動態作用

河岸帶植被在養分動態中扮演著至關重要的角色,它如同自然界中的一個緩衝帶,不僅穩固河岸,減少土壤侵蝕,還能有效地過濾和轉化流經的水中的養分。植物通過其根系吸收水中溶解的養分,如氮和磷,從而直接影響了養分循環的過程。這不僅維持了河岸帶植被自身的生長需求,同時也防止了這些潛在的污染物進入水體,對水質造成負面影響。

河岸帶的植被還能通過落葉和枝幹的分解來提供有機質,這些有機質為土壤微生物的活動提供了能量來源,進一步參與土壤養分的轉化過程。當植被落葉進入河流時,它們會被水生生物作為食物來源,其分解過程同樣也釋放養分,促進了水生生態系統養分的迴圈。

河岸植被的根系還有助於形成複雜的根際環境,這個環境有助於固氮和礦化作用,進一步轉化土壤中的養分形態,使其更易於被植物吸收利用。這一連串的作用強化了河岸帶在控制土壤和水體中養分流失和輸送方面的關鍵作用,有助於整個流域的水質保護和生態平衡。

河岸帶植被是生態系統中不可或缺的一部分,它通過多種機制參與和調節養分動態,對維護生態系統的健康和穩定起到了關鍵作用:

過濾和降低地表逕流:河岸植被能夠攔截地表逕流,透過其根系和葉片的物理結構,過濾掉攜帶的營養物質,尤其是來自農業活動的氮、磷等。

增強土壤吸附能力:植物的根系能夠增強土壤結構,提高其對營養物質的吸附和固定能力,減少營養物質流失。

促進營養物質循環:河岸植被通過其生長代謝活動,能夠吸收土壤中的營養物質,並通過葉片的脫落和根系的死亡分解,重新將營養物質回歸到生態系統中。

提供生態系統服務:河岸植被通過創建生態系統網絡,為許多水生和陸生物種提供棲息地和食物來源,這樣的多樣性有助於維持河流生態系統的穩定性和營養物質的平衡。

減緩洪水衝擊:在洪水事件中,河岸植被能夠減緩水流速度,減少土壤侵蝕,從而降低營養物質和其他污染物質的入河量。

影響地下水流動:河岸植被的根系能夠影響地下水流動,並在一定程度上控制地下水中營養物質的運輸和分佈。

碳循環的一部分:河岸植被透過光合作用吸收二氧化碳,是碳循環的重要組成部分,有助於緩解溫室氣體的排放。

河岸植被對於保持水質、預防水體富營養化和維護河流健康生態系統都有著不可替代的作用。因此,在進行河流管理和土地利用規劃時,保護和恢復河岸植被是非常重要的一環。

4.5.2溶解有機物在溪流生態系統的作用

溶解有機碳(Dissolved Organic Carbon, DOC)在小流域水文循環中扮演著關鍵角色,它是指水中溶解的有機物質,包括各種碳含量的化合物,如糖類、腐植質、酸類和芳香族化合物等。溶解有機碳是水生生態系統中重要的能量來源,也是碳循環中的一個重要組成部分。 溶解有機碳主要來自於陸地生態系統中有機物的分解,這些有機物包括植物殘體、動物排泄物和土壤有機質。此外,人為活動,如農業施肥、廢水排放也可以貢獻溶解有機碳。

溶解有機碳的化學組成極為複雜,包括了從簡單的分子如糖類到複雜的高分子量腐植質。溶解有機碳的組成受到許多因素的影響,包括有機物的來源、土壤類型、氣候條件以及水文過程。 溶解有機碳在小流域中的流量隨著季節和降水事件而變化。在雨季或融雪期間,流入水體的溶解有機碳量通常會增加,這是因為降水可以增加地表逕流,將更多的有機物沖刷入河流。乾旱時期,溶解有機碳的流量則可能下降。

集水區的水文過程,如降雨、地表逕流、土壤水流動和地下水流動,對溶解有機碳的輸送至關重要。例如,強降雨事件可能會造成地表逕流增加,從而將大量的溶解有機碳輸送入水體。 土地使用方式的變化,例如林地轉為農地,也會影響溶解有機碳的流量。因為不同類型的植被和土地管理實踐會影響土壤有機碳的積累和流失。 在小集水區內,溶解有機碳可以被微生物分解為無機碳,如二氧化碳,或者被水生植物和微生物吸收利用,從而參與生態系統的能量流和物質循環。

瞭解溶解有機碳的起源、組成和流量對於維持水質和生態系統健康是非常重要的。科學家通過監測和研究溶解有機碳的動態,能夠更好地理解碳在陸地和水生生態系統之間的轉移,對於氣候變化研究和水域管理具有重要意義。

4.5.3落葉在景觀中的運動

在景觀中,落葉的運動是一個典型的生態過程,涉及到物質循環和能量流動。落葉在自然條件下的移動通常由風力、水流以及地面動物的活動等因素驅動。例如,在風力作用下,輕盈的落葉可以被吹到不同的地點,而在雨季,表層水流則可將落葉沿坡面向下運送至低窪地區或者水體中。

當落葉累積在地表時,它們為土壤微生物提供了重要的能量和養分來源。隨著時間的推移,落葉中的有機物質會被微生物分解,進而釋放出養分,如氮、磷等元素,這些養分最終被土壤吸收,供植物利用。此外,落葉的分解過程也能促進土壤結構的形成和改善,增加土壤的孔隙率,從而有利於水分和氣體的交換。

在一些特定的環境條件下,如山區或者坡度較大的地方,落葉的運動可以對土壤侵蝕和表層物質的運輸產生顯著影響。比如,在強降雨或者洪水事件中,大量的落葉可能會隨著泥石流一起運動,對下游的土壤肥力和生態系統造成影響。

所有的常綠樹、落葉樹、針葉樹、闊葉樹、喬木、灌木、草本植物、苔蘚都會枯萎落葉或脫落,他們都統稱為落葉垃圾(Leaf Litter),落葉堆在景觀中的移動是一個複雜的自然過程,它涉及到生態系統的能量循環和營養物質的流動。落葉堆由落葉樹或常綠樹的枯落葉組成,當這些葉片落到地面上,便開始了它們的分解過程,對土壤的結構和肥力有著重要影響。以下是有關落葉堆在景觀中移動的詳細描述:

落葉堆的形成:每當植物進入休眠期,比如秋季或新陳代謝的定期換葉,樹葉、花朵、果實、外皮等,都會過熟、枯萎並最終脫落,形成落葉堆有機物垃圾。常綠樹雖然全年都有葉片脫落,但其落葉堆的形成和移動通常更為平緩。

物理移動:山體斜坡的重力作用會將倒伏樹木、枝幹落葉都帶入穀底。風力和水流是落葉堆移動的主要物理驅動力。強風會吹散較輕的樹葉,而降雨、洪水則會將樹葉沖刷到低地或水體中。河流水系的坡降與流向會將粉碎的落葉堆有機物匯聚到下游與河口。

生物作用:動物如昆蟲、蚯蚓、鳥類、淡水動物和其他哺乳動物在落葉堆的移動過程中也扮演了角色。這些生物通過食用或挪動葉片,促進落葉堆在景觀中的擴散。

分解過程:颱風暴雨、水流的拍打撞擊、淋溶,都會分解植物。微生物(真菌和細菌)將樹葉表層蠟質革質去除,軟化木質部,更有利於動物進食。也能將植物有機物分解成營養物質,這些營養物質最終會被土壤吸收,支持更多的植物與微生物的生長。

營養物質的釋放:隨著落葉堆的分解,碳、氮、磷等營養物質會釋放到土壤中,這是土壤肥力和生產力的關鍵因素。 落葉堆的移動和分解對土壤結構具有重要影響,同時也影響地表水和地下水的化學組成。例如,當大量落葉堆被沖刷進入河流時,可能會導致水體中溶解氧的下降。 落葉堆提供了棲地和食物給許多地面棲息的生物,其移動和積累狀況直接影響著生物多樣性。氣候變化可能通過改變降雨模式和風力強度來影響落葉堆的移動和分解速率。

土壤養分的空間分佈模式是地表景觀研究中的一個關鍵主題,這些模式往往受到自然環境和人類活動的雙重影響。自然因素包括地形、氣候、植被覆蓋和土壤類型等,而人類活動則涉及耕作、施肥、土地開發等。在山地地區,土壤養分的分佈可能隨著坡度的改變而變化,通常在低窪地區因為有更多的有機質沉積而養分更豐富。而在平原地區,土壤養分的空間分佈可能與土地使用歷史和農業活動更為相關。

氣候條件,尤其是降水和溫度,也顯著影響土壤養分的空間分佈。例如,高降水量可能會導致養分隨水流在地表或地下水中移動,造成特定區域的養分淋洗或累積。此外,植被的類型和分佈亦會通過其根系分泌物、落葉和死亡後的有機物質分解,改變土壤養分的分佈。

人類活動如農業耕種通常會造成養分分佈的不均勻,如肥料的不均勻施用會在田間造成養分高低不一的現象。城市化過程中的建築開發和地表鋪設則改變了土壤的天然結構和養分流動路徑,進而影響土壤養分的空間分佈。

通過野外樣本採集、實驗室分析和地理資訊系統(GIS)技術,對土壤養分進行空間上的量化和分析,揭示其分佈模式。瞭解這些模式對於制定土地管理計劃、提高土地利用效率以及保護和恢復生態系統都至關重要。土壤養分空間分佈的研究有助於我們更好地理解土壤肥力的自然變異,並為實現可持續的土地管理和農業生產提供科學依據。

土壤中各種養分在地表的不同位置上的分佈情況,這些模式受多種因素影響,包括地形、土地利用、植被類型、氣候條件以及人類活動等。瞭解這些模式對於推動農業生產的可持續性、維護自然生態系統的平衡以及進行有效的土地管理策略都具有重要意義。