林雨莊 epa.url.tw

第一章 景觀生態學簡介

第二章 景觀生態學的理論架構

第三章 景觀尺度、模式和過程

第四章 景觀演變過程

第五章 景觀中的演變模式

第六章 生態交錯帶

第七章 景觀動態

第八章 景觀保護與管理

第九章 景觀生態學研究方法

隨著時間的流逝,我們的自然環境和人為景觀在不斷地發展與變化中展現出新的模式。這些變化可能是漸進的,也可能是由於突發事件而急劇發生。這些模式包括了生態系統的變遷、城市化進程、農業實踐的轉變以及氣候變化的影響。

自然生態系統透過物種的擴散與退縮、棲息地的變動以及生物多樣性的改變,不斷地重塑著地球的面貌。這些生態系統的變化能夠在景觀的格局上反映出來,例如森林的邊界漸漸擴展到原本的草原地區,或是水體的消長改變了濕地的範圍。

城市化與景觀結構

隨著人口的增長,城市化逐漸將原有的自然或半自然景觀轉變為都市與郊區。這些地區特徵包括了道路網絡、建築物、以及其他人為結構,這些都對生態流動造成了障礙,同時也產生了新的微氣候條件。

農業模式的轉變

全球農業的實踐也正在變化,這直接影響到了景觀的樣貌。集約化農業帶來了大規模的單一作物種植,這不僅改變了地面覆蓋的樣式,也對當地的生物多樣性與土壤健康產生了影響。

氣候變化的影響

全球氣候變化是影響景觀模式的一大因素。它不僅會影響到生物的分佈,還會改變水文循環和極端氣候事件的頻率,這些都會在地理景觀中顯現出來。

人類活動的烙印

人類的活動,從建築到農業再到工業生產,都在景觀上留下了明顯的烙印。人類建造的道路、居住區和其他設施對原有的景觀進行了重新配置,往往導致了生態連通性的降低和棲息地的破碎化。

新興的景觀模式反映了一個地區內在和外在因素的動態交互。研究這些模式對於預測生態和社會系統的未來走向、制定可持續發展策略、以及理解人類活動對環境的影響。新興的景觀模式關注課題包含:景觀的時空異質性、尺度與鄰域關係、干擾、動物的影響等。

景觀異質性(Landscape heterogeneity)是指景觀中各種不同特徵的空間分佈和組成,它描述了地表各部分之間的差異性。這種異質性可能表現在多個層面,包括地形、土壤類型、植被、水體以及人為結構等方面。它是一個重要的生態概念,因為它影響著生物多樣性、生態系統的功能和服務,以及生態過程。

簡單來說,一個景觀的異質性越高,它包含的生態系統類型和地貌特徵就越多,這樣的環境往往能夠支持更多種類的動植物。景觀異質性對於維持生態平衡和促進生物多樣性具有至關重要的作用。

景觀異質性可以通過以下幾個方面來具體描述:

1. 組成(Composition):這是指景觀中不同類型元素的種類和豐度,例如樹木、灌木、草地、農田和建築物。

2. 配置(Configuration):涉及這些元素在空間上的排列和相對位置,包括它們的大小、形狀以及它們之間的距離。

3. 連通性(Connectivity):描述了景觀中各個生態系統或棲息地之間的物理連接情況,連通性高的景觀有助於物種的移動和基因交流。

4. 邊緣效應(Edge effects):在不同景觀類型交接的地方,環境條件會因為邊緣的存在而改變,影響著物種的分佈和行為。

隨著人類活動的增加,景觀異質性受到了顯著影響。城市擴張、農業開發和森林砍伐等活動造成了自然景觀的片段化,增加了人為景觀元素,同時可能降低了自然生態系統的連通性。這些改變可能會對生物多樣性和生態系統服務產生負面影響。

因此,從生態保護和土地管理的角度來看,理解並維護景觀異質性是非常重要的。研究者和管理者通常需要評估和監測景觀異質性,以促進生物多樣性的保護,並確保生態系統能夠持續提供重要的服務。

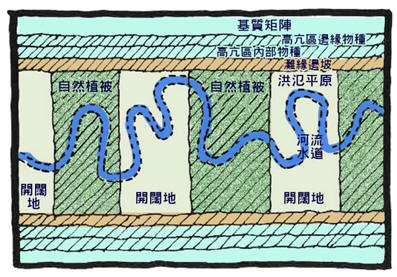

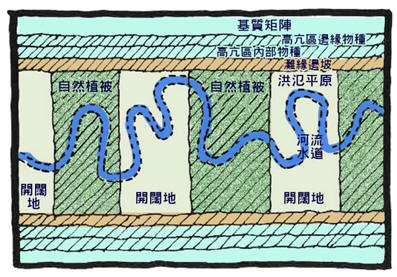

圖 5-2 景觀異質性示意

5.2.1景觀尺度和生態鄰域

在生態學中,「景觀尺度」與「生態鄰域」之間的關係是非常重要的概念。景觀尺度通常指的是研究或管理的空間範圍,而生態鄰域則是指在這個範圍內,能對個體或群落產生影響的直接周邊區域。這兩個概念之間的聯繫在於它們對於理解生物在空間上的分佈、生態過程以及生態系統的功能都有著重要意義。

1. 景觀尺度(Landscape Scale):景觀尺度涉及的是對廣闊地理區域的整體考察,這可以是數百到數千平方公里的範圍。在這個尺度上,研究者會關注地形的大規模模式、生態系統的分佈、以及人類活動如何影響自然環境。景觀尺度上的研究有助於我們理解生物多樣性的格局、物種的遷移路徑,以及氣候變化對大範圍生態系統的影響。

2. 生態鄰域(Ecological Neighborhoods):生態鄰域則更加聚焦於局部環境,通常是指對單個生物個體或特定生物群落有直接影響的範圍。這個範圍可以從幾平方米到幾公頃不等,取決於所研究的物種或過程。鄰域尺度上的因素包括微氣候條件、土壤品質、植被結構、掠食壓力等,這些都直接影響著生物的生存和繁衍。

兩者之間的關係體現在:

尺度重疊:生態鄰域是景觀的一部分,而景觀則由多個鄰域組成。一個生態系統中的物種可能在其生活史的不同階段,需要不同尺度的生態鄰域。

相互影響:景觀尺度上的變化(例如棲息地破碎化)會影響到生態鄰域的結構和功能,反之亦然。生態鄰域內的改變(如物種組成的變化)也可能對整個景觀產生影響。

管理與保育:有效的生態系統管理和保育需要在這兩個尺度上都有所作為。保護生物多樣性不僅需要在鄰域尺度上維護適宜的棲地條件,也需要在景觀尺度上促進生態連通性和減少人類活動的干擾。

景觀尺度與生態鄰域之間的關係是生態學研究的基本組成部分,它們相互作用並共同決定了生態系統的健康和穩定性。

5.2.2干擾與異質性

干擾和異質性是景觀生態學中的兩個核心概念。干擾(Disturbance)指的是對一個生態系統或景觀造成突然而顯著影響的外部事件,這些事件可能是自然的,如火災、洪水、颶風,也可能是人為的,如伐木、農業活動、城市建設。干擾事件通常會改變生態系統的結構和功能,對物種多樣性和生態過程產生影響。例如,森林火災可能會摧毀大片植被,但也可能為某些物種的更新和多樣性提供機會。

異質性(Heterogeneity)則是指景觀中不同元素的多樣性和不一致性。一個異質的景觀包含多種不同的棲地、土地利用類型和生態過程。這種多樣性不僅體現在物理環境的差異上,也包括生物多樣性和文化多樣性。異質性對於維持生態系統的健康和穩定至關重要,它可以提高生態系統對干擾和環境變化的抵抗力和彈性。

干擾和異質性之間存在著密切的相互作用。一方面,干擾事件通常會增加景觀的異質性,因為它們會創造出各種不同的棲地條件和生態過程。另一方面,景觀的異質性又會影響干擾事件的發生和其對生態系統的影響。例如,在一個由多種植被類型組成的異質景觀中,火災的蔓延和影響可能會與在一個單一植被類型的均質景觀中大不相同。

1. 干擾導致異質性的增加:干擾事件,如森林火災,可能會在局部區域內創造出多種不同的棲地條件,這促使不同的物種和生態過程在這些新環境中發展,從而增加了該地區的生態異質性。例如,火災後的森林會出現不同階段的恢復過程,這些階段在空間分佈上不同,增加了植被結構和物種組成的多樣性。

2. 異質性影響干擾的影響:一個地區的異質性可以影響干擾的擴散和影響範圍。例如,在一個地形起伏、植被結構複雜的地區,火災的蔓延速度和範圍可能會由於這些自然屏障而受到限制。另一方面,生態異質性高的區域通常能夠提供更多的生態位,這有助於生物群落在干擾後快速恢復。

3. 干擾頻率和強度的作用:干擾的特徵,如其頻率和強度,也會對景觀異質性產生影響。低頻率但高強度的干擾可能導致景觀異質性短時間內顯著增加,但如果乾擾過於頻繁或強烈,可能會降低異質性,因為生態系統沒有足夠的時間恢復。

4. 時間尺度的考量:干擾與異質性之間的關係還需要考慮時間尺度。短期內,干擾可能導致生態系統結構的破壞,減少異質性。然而,從長期來看,干擾可以促進生態系統動態平衡的維持,隨著時間的推移,可能會增加或維持生態系統的異質性。

5. 景觀管理和干擾:人類通過景觀管理活動也會影響干擾與異質性之間的關係。合理的干擾管理策略,如控制燃燒或恢復性伐木,可以增加或保持生態系統的異質性,而不當的干擾可能會導致生物多樣性的喪失。

景觀干擾和異質性之間的關係錯綜複雜,它們通過各種生態和地理過程相互作用,共同塑造了景觀的結構和功能。瞭解這些相互作用對於生態系統的管理和保護很有用處。

5.2.3異質性與動物多樣性

景觀異質性與動物多樣性、種類多樣性和豐富度之間的關係是生態學研究中一個核心主題。比如一個湖泊周邊有茂密闊葉樹林、竹林、果園、稀樹草生地、裸露地、崩塌地、蘆葦蕩、礫石堆、峭壁陡坡、平緩泥沙灘、稻田、菜圃等,動物的多樣性必然很高。如果環湖都是緊貼水岸硬質鋪面、道路,就很少有動物會接近,除了麻雀、八哥、野鴿等。景觀異質性(Landscape Heterogeneity)指的是景觀中不同棲地類型的分佈和組合的複雜性,包括地形、植被、水體及由人類活動造成的變化等因素。這些因素形成了多樣的生態條件,對動物的多樣性(Diversity)、種類多樣性(Species Diversity)和豐富度(Abundance)有著深遠的影響。比如:

1. 增加食物選擇:異質景觀通常為動物提供多種食物來源。 例如,森林和開闊田野混合景觀中的鳥類可能能夠接觸到各種昆蟲、種子和水果。

2. 棲息地生態位:不同的物種已經進化到利用特定的生態位。 異質性允許更多的生態位,從而支持更廣泛的物種。 在同質景觀中,只有有限數量的具有特定攝食策略的物種能夠繁衍生息。

3. 增加能量消耗:雖然多樣化的景觀提供了各種機會,但它也要求動物花費更多的能量來尋找這些資源。 如果景觀過於擴散或資源過於稀疏,搜尋的能量成本可能會超過營養增益。

4. 增加捕食風險:如果環境要求動物穿越更開放或不熟悉的空間來尋找食物,在異質景觀中覓食可能會增加與捕食者的接觸。

5. 增加生態陷阱:有時,景觀異質性可能會導致生態陷阱,動物會選擇看似有益但實際上品質較低或風險較高的棲息地。 例如,一塊看似食物豐富的土地也可能受到更高程度的污染或人類干擾。

動物可能會調整其覓食策略以應對景觀異質性。 它們可以從過去的經驗中學習,調整覓食路徑、時機和技術,以提高效率。 例如,像狼這樣的掠食者可能會學會在森林邊緣和開闊的田野上巡邏,因為那裡更有可能發現獵物。

瞭解覓食效率與景觀異質性之間的關係對於野生動物保護和景觀管理至關重要。 自然資源保護主義者需要考慮土地利用和棲息地破碎化的變化如何影響野生動物的攝食行為和整體生態系統的健康。

動物覓食效率與景觀異質性之間的相互關係證明瞭生命的複雜平衡。 景觀的多樣性可以為某些物種提供盛宴,同時也為其他物種帶來挑戰。 它強調了保護多樣化棲息地以支援各種野生動物的重要性,每種野生動物都有其獨特的生活方式和覓食需求。

5.2.4空間異質性與捕食者-獵物控制系統

空間異質性對於獵物-捕食者控制系統的影響是多方面的,這種異質性通常會改變捕食者和獵物之間的互動方式,從而影響整個生態系統的平衡。

空間異質性能夠提供多樣的棲息地和避險場所給獵物。在一個異質的景觀中,獵物能夠利用不同的地形和植被作為掩護,從而減少被捕食者的風險。例如,在一個包含開闊草地和密林的景觀中,小型哺乳動物和鳥類可以在草地上覓食,一旦發現捕食者,則迅速躲入附近的林地中躲避。這樣的環境設置增加了獵物的生存機會,從而影響了獵物-捕食者之間的動態平衡。 不同的環境條件會影響捕食者的覓食策略和成功率。在一個異質的環境中,捕食者可能需要花費更多的時間和能量來搜索和捕捉獵物,這可能會導致捕食者在某些區域的密度減少,從而影響整體的獵物-捕食者關係。 在一個多樣化的環境中,獵物和捕食者之間的互動不再局限於單一的空間範圍,而是在更廣泛的範圍內發生。這樣的動態分佈有助於維持物種多樣性,並減少局部過度捕食的風險。

值得注意的是,人為活動如土地開發和棲息地破壞可能會破壞自然景觀的空間異質性,對獵物-捕食者關係產生負面影響。例如,棲息地的破壞可能會減少獵物的避險場所,增加其被捕食的風險,或者導致捕食者的覓食效率降低。

生態系統中捕食者和獵物之間的互動,以及這些互動如何受到不同景觀特徵的影響。其關聯性如下:

棲地類型與捕食壓力:不同的棲地類型提供給捕食者和獵物不同的資源和庇護所。在一個空間異質的景觀中,獵物可以利用多樣的棲地來躲避捕食者,從而影響捕食者的獵食效率。比如有灌木叢的草生地、有礫石堆或紅樹林的泥灘地,獵物棲息的數量更多,捕食者的難度也增加。

棲地邊緣效應:異質景觀通常具有多個棲地邊緣,這些邊緣地帶往往生物多樣性豐富,也是捕食者獵食活動的熱點。捕食者可能會利用這些邊緣地帶來提高其獵食成功率。比如河流濱水帶、海岸潮間帶、山腳森林邊緣、草地與森林交替帶、針葉闊葉林的交替帶、聚落農田邊緣、湖泊海洋的淺水帶、岸側帶等,食物資源更多,初級消費者與捕食者也更多。

連通性與移動路徑:異質景觀中的連通性決定了捕食者和獵物的移動路徑和範圍。良好的連通性可以增加捕食者尋找獵物的機會,但也可能允許獵物更容易逃避捕食。比如無堰壩的河流保障上下游水生棲地的連通,緊鄰水岸的樹林提供動物在內陸棲地塊與水生棲地的連通。

微棲地多樣性:不同微棲地的存在允許捕食者和獵物根據自己的需要選擇合適的棲地,這影響了它們的分佈、行為和生存機會。比如河岸的細沙地提供蟻獅建造捕蟻陷阱、龜類埋卵孵育、倒伏木堆提供多種昆蟲棲息、礫石堆提供蜥蜴曬太陽及躲藏的石縫、泥土壁提供水鶇等鳥類築巢、蘆葦草叢提供鷦鶯等鳥類築巢等。

視覺和聲學障礙:異質景觀中的物理結構,如樹木、灌木和地形,可以作為視覺和聲學障礙,影響捕食者的搜索效率和獵物的警覺性。比如紅樹林的多扶根提供魚類、螃蟹、螺類等附著產卵,又可提供幼崽躲避捕食與潮水的沖刷。

資源可用性:景觀中不同地區資源的分佈會影響獵物的分佈,進而影響捕食者的分佈和獵食行為。豐富的資源可能會吸引更多的獵物,進而吸引捕食者。比如珊瑚礁區、河口與海岸潮間帶,浮游植物生產量高、浮游動物匯聚,向來是許多水生動物的產卵育雛熱區,也是多種捕食動物的聚集區。

干擾與飛行:某些捕食者,特別是飛行捕食者(如某些鳥類),對開放空間和障礙物的反應不同,這會影響它們的獵食策略和成功率。比如夜鷹、貓頭鷹與蝙蝠都是成功的夜間捕食者,但是利用的空間條件不同。

生態陷阱:異質性景觀可能會創建生態陷阱,這是看似適宜但實際上對物種具有負面影響的棲地。獵物可能會被這些棲地吸引,而捕食者則利用這一點來提高捕獲獵物的機率。比如蟻獅的圓錐沙坑、豬籠草、捕蠅草的色彩與氣味都是有效的生態陷阱。

景觀的空間異質性通過影響棲地的類型、分佈、連通性和邊緣效應等,間接地影響了捕食控制系統。這不僅關乎捕食者的獵食效率,也關乎獵物的逃避策略和生存機會。因此,景觀空間異質性是生態學研究和野生動物管理中一個重要的考量因素。

5.2.5覓食效率與異質性

異質性景觀提供了多樣的食物資源。在一個異質的環境中,不同類型的棲地往往擁有不同的食物來源。對於廣泛覓食的物種來說,這樣的多樣性有助於它們找到適合的食物,從而提高其整體的覓食效率。例如,某些鳥類可能會在森林裡覓食昆蟲,同時也會到鄰近的草地尋找種子或其他食物。 異質性景觀中的不同棲地可以影響動物的覓食行為。動物需要學會如何在不同的環境中有效地尋找食物,這包括了解哪些地方最有可能找到食物、如何在不同的棲地中移動,以及如何避免掠食者。例如,一些哺乳動物可能在樹林中覓食時採用悄無聲息的移動方式,而在開闊地帶則更加迅速和直接。

異質性景觀可能對覓食效率產生負面影響。在一個非常異質的環境中,動物可能需要花費更多的時間和能量來尋找適合的食物來源。此外,過度的異質性可能導致食物資源分散,使得動物難以在一個地區內有效地集中覓食。 人為活動對異質性景觀和覓食效率的影響也不容忽視。例如,農業活動和城市擴張往往會改變原有的棲地,對動物的食物來源和覓食行為造成影響。 以下是一些影響關鍵點,說明兩者之關係:

棲地選擇:動物會根據其生理需求和棲地提供的食物資源來選擇覓食地點。異質性景觀提供了多種棲地,這可能有助於動物找到最適宜的覓食區域。

食物分佈:在異質性較高的景觀中,食物資源的分佈可能更為離散和多樣,迫使動物進行更多的搜索和移動,這可能會降低其覓食效率。然而,一旦找到食物資源豐富的區域,動物可能會獲得更高的能量收益。

覓食策略:動物可能會根據棲地的異質性來調整其覓食策略。例如,在資源擴散的棲地中,動物可能會發展出更精細的搜索策略,以優化其覓食路徑。

棲地邊緣效應:在棲地交界處,覓食效率可能會因為食物資源的聚集而提高,這些邊緣地帶通常種類豐富,提供了各類動物覓食的機會。

棲地斑塊大小和形狀:斑塊大小和形狀影響動物覓食的效率。較大的斑塊可能提供持續的食物資源,而狹長或不規則的斑塊可能增加邊緣效應,從而影響動物的覓食行為。

移動成本:在尋找食物時,動物需要消耗能量進行移動。異質性較高的景觀可能要求動物進行更多的移動,這會增加移動成本,但也可能使它們能夠接觸到更多的食物資源。

時間分配:動物必須在覓食和其他活動(如求偶、護巢、休息等)之間分配時間。異質性較高的景觀可能影響動物分配時間的策略,因為覓食活動可能更加耗時。

風險管理:在異質性景觀中,動物不僅要尋找食物,還要管理與覓食相關的風險,如捕食風險。棲地多樣性允許動物在高風險與高獎勵的棲地之間做出選擇。

綜上所述,景觀異質性對動物的覓食效率具有複雜的影響,既可以提高也可以降低覓食效率,具體效果取決於動物的種類、行為策略和所處棲地的特定條件。因此,理解和預測動物在異質景觀中的覓食行為需要深入的種類特定和場地特定研究。

異質性對於鳥類資源利用的影響是顯著的,因為不同的環境條件提供了多樣化的棲息地和食物來源,從而支持鳥類的生存和繁衍。

異質性景觀中的多樣棲地提供了豐富的食物資源給鳥類。不同類型的植被、水體和地形特徵創造了各種食物來源,如果實、昆蟲、種子和魚類。這種多樣性使得鳥類能夠根據季節和可用資源的變化選擇最適合的食物。例如,一些鳥類在春季可能會在樹林中覓食昆蟲,而在秋季則轉移到果樹豐富的區域覓食果實。

異質性景觀也提供了各種棲息地,有助於鳥類的繁殖和棲息。不同類型的植被和地形為鳥類提供了築巢的場所,不同的水體則為水鳥提供了理想的棲息地。這種多樣的棲息地選擇有助於鳥類找到最適合其特定生活史需求的地方。

異質性景觀也影響了鳥類的遷徙路徑和棲息地選擇。在遷徙過程中,鳥類會尋找適合的停棲地和補充能量的地點。一個多樣化的景觀提供了豐富的選擇,使鳥類能夠在長途遷徙中找到必要的休息和覓食地點。

然而,人為活動如棲息地破壞和土地利用變化可能會減少景觀的異質性,從而影響鳥類的資源利用。棲息地的單一化或片段化會減少食物來源和適宜的棲息地,這對於依賴特定棲地的鳥類尤其不利。

5.2.7量化空間異質性

量化空間異質性是一個涉及多種方法和技術的過程,目的是對一個地區的空間變異性進行數值化描述。以下是一些常見的方法和步驟:

1. 遙感技術與地理信息系統(GIS):利用遙感技術獲取地表覆蓋和土地利用的數據,然後使用GIS軟件來分析這些數據。這可以包括對植被類型、地形特徵、水體分佈等要素的識別和分類。

2. 景觀指數:應用各種景觀指數來量化景觀的異質性。這些指數可能包括斑塊密度(patch density)、邊緣密度(edge density)、斑塊大小多樣性(patch size diversity)和景觀多樣性指數(landscape diversity index)等。這些指數能夠反映景觀的結構特徵和變化。

3. 統計分析:通過統計方法分析空間數據,例如方差/標準差、空間自相關(如Moran's I)和半變異圖(semivariogram)。這些方法有助於揭示數據在空間上的分佈和相關性。

4. 時間序列分析:如果時間序列數據可用,可以分析異質性隨時間的變化。這對於理解長期的環境變化和人類活動對景觀異質性的影響尤為重要。

5. 生態模型:使用生態模型來模擬不同因素對棲地異質性的影響。這可以包括對特定物種的棲息地選擇、棲地斑塊連接性和生態過程的模擬。

6. 田野調查:結合田野調查數據來驗證和補充遙感和GIS分析的結果。田野調查可以提供更詳細和準確的地面信息,有助於更好地理解景觀異質性。

通過上述方法,我們可以從不同角度和尺度上量化並理解空間異質性,這對於生態系統管理、自然資源保護和土地利用規劃等領域具有重要的應用價值。