Streams and Life 河流生物與生態

www.epa.url.tw 林雨莊編著

第四章 河流生物食物網

4.1 導言

為了生存、生長和繁殖,河流生物必須有足夠的食物,無論是品質還是數量。此外,食物需求在整個生命週期中都會發生變化:成年魚類的食物需求與剛孵出的魚苗或小一歲魚類的食物需求大不相同。成年魚類捕食較大的無脊椎動物和小魚,而幼魚則以微小的有機體為食,如蠓幼蟲、蜉遊幼蟲,直到它們大到足以開始吃較大的食物。一些消費者相當專業,而另一些則不那麼專業;而且大多數人通過他們的口器或其他攝食器來適應,以便比其他人更容易捕捉到一些食物。

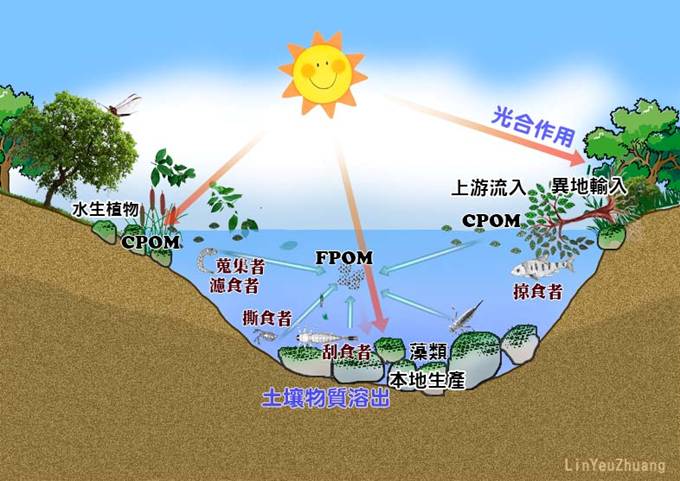

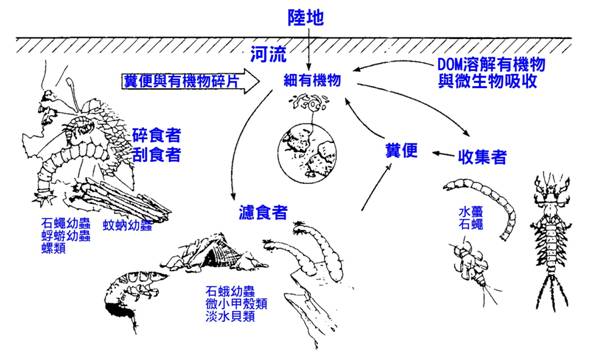

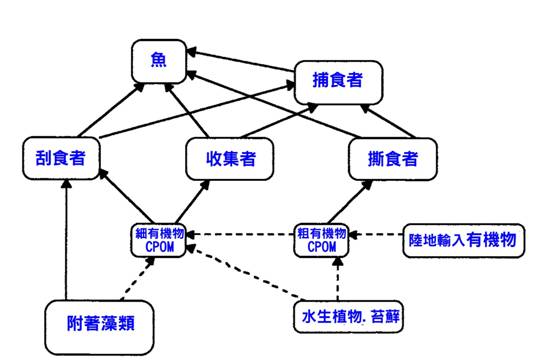

食物網包括食草動物、食肉動物和雜食動物,根據攝入的食物分類。河流中的食物來源是多種多樣的,包括藻類和大型植物、粗顆粒有機物(CPOM)、細顆粒有機物(FPOM)和溶解有機物(DOM)以及複雜的生物膜。我們需要對水生生物的攝食作用進行分類,以解決這一複雜性。此外,這種制度應考慮到消費者在獲取食物的方式上存在差異。例如,兩種水生昆蟲的內臟中都可能含有細顆粒有機物FPOM,但其中一種可能會聚集沉積的小顆粒在基質上,另一種可能過濾掉水體中的顆粒。同樣地,一些魚類物種可能各自捕食昆蟲,但一種可能從底層捕獲獵物,另一種可能在水體中移動和漂流時捕食底層昆蟲,還有一種可能以表層昆蟲為食,其中許多是陸地昆蟲。生態學家使用術語“功能群”指以相同方式進食的無脊椎動物(例如,在FPOM上過濾飼料)和“同功群guild”指以相同方式進食的魚類(例如,水體反芻動物)。依據溪流中這些微小生物的攝食功能分組,可分為撕食(碎食)者(Shredder-Sh)- 撕碎或咬碎葉片等有機物;濾食者(Filtering collector-Cf)-由口器或身體某部位濾出水,留下營養有機物;蒐集者(Gatheringcollector-Cg)-撿拾細碎有機物或分解的糞便;刮食者(Scraper-Sc)-利用口器或吸盤刮取石頭或木葉上的藻類;掠食者(Predator-Pr) –捕獵小蟲或微小動物者。

4.2 無脊椎動物的攝食作用

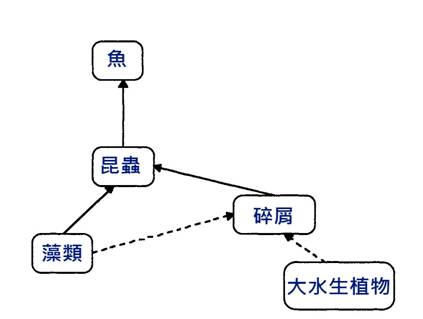

河流和溪流中生物的功能作用很大程度上取決於它們如何獲取和利用食物資源。第3章提到的食物網中的大類是食草動物,以植物為食的有機體(即初級生產);食肉動物,以其他有機體(即食肉動物)為食的有機體;雜食動物,以動植物為食的有機體。還有一類以有機碎屑(有機物的一小部分)為食的生物。這是生物學教科書,大多數人都熟悉這些術語。在本例中,將水生昆蟲中的有機體分類為這些類別描述了它們如何與特定的食物網相連;這種簡化的食物網的示例如圖4.1所示。在本例中,昆蟲是食草動物和撕食(碎食)動物,它們在轉化為碎屑後直接以藻類或藻類和水生植物為食,魚類大多是雜食動物,以昆蟲為食,也吃藻、植物。台灣鏟頷魚(高山鯝魚)雖是雜食魚類,主要偏好鏟括石頭上的藻類為食,也吃小蟲;幼小草魚主要吃底棲小昆蟲,成年草魚偏好吃藻類及植物。

絕大多數水生昆蟲都是雜食性昆蟲,根據對其腸道內容物的檢查和觀察它們的進食情況,這種分類並沒有太大幫助。我們需要知道的不僅僅是這些消費者吃了什麼,我們還需要知道他們是如何獲得食物的,以及食物可能會隨著獵物的數量、地點、季節等發生什麼變化。這將提供一個通過食物網的能量流的真實路徑的更完整的圖片。

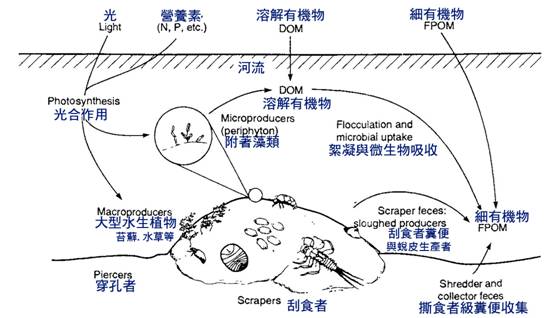

河流生態學家使用功能性攝食群,提出一個分類方案,以增強食草動物-食肉動物-雜食動物的分類系統。主要的種類是細菌等撕食者(Shredder)-分解粗顆粒有機物;食草動物(有時稱為刮食者Scraper)- 刮食藻類,如蜉蝣幼蟲只吃藻類或水生植物;蒐集者(Gathering collector)–蒐集其他生物分解的、吃剩的或糞便等有機物殘屑;濾食者(Filtering collector)(如石蠶,棲息大石塊的底面,分泌絲液包覆砂石或有機物碎屑如同蛹巢,並濾取水流中的植物碎屑或有機物為食);掠食者(Predator)(如蜻蜓幼蟲水蠆),以處理專門的有機體,我們將在下文介紹這些類別。這個系統主要是在考慮到昆蟲的情況下發展起來的,因為昆蟲是目前大多數河流中數量最多的有機體,並且有著最多樣的取食方法。其他有機體,如鳥類、哺乳動物和兩棲動物,在它們的飲食習慣上不太多樣化,而且大多數較大河流動物幾乎大多為掠食者。在後面的討論,我們將有更多關於較大河流動物飲食習慣的內容。我們在這裡集中研究昆蟲,以探索河流中的功能性食物群,以及這如何使我們對食物網有更全面的瞭解。

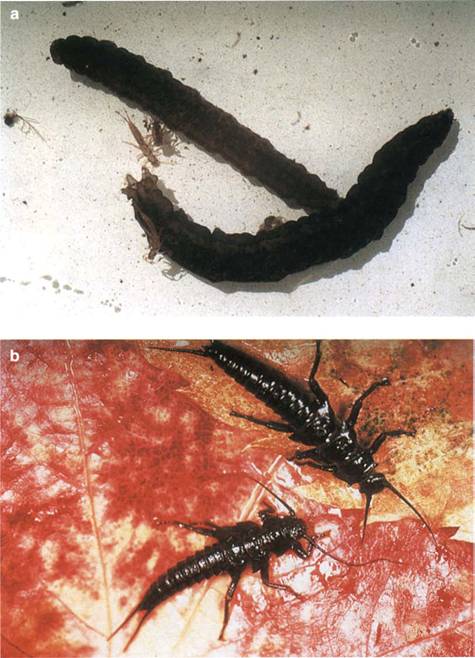

撕食者(圖4.2)是許多溪流中的一個重要功能組,尤其是在落葉林的小溪流或接受大量CPOM輸入的溪流中。常見的撕食者包括一些石蠅,許多雙翅目幼蟲,以及構成有機物質外殼的大多數球蟲(圖4.5)。撕食者通常在森林溪流中有大量的CPOM(如落葉、動物屍體)堆積,在更大的河流中,CPOM在礫石堆、倒流木等障礙物、深潭和其他沉積帶中堆積。對於撕食者使用的CPOM,其位置必須保持良好的氧合狀態(這也是真菌定植、軟化和營養豐富葉片的要求[圖3.8])。這意味著,只要材料保持在原位,在水流中截留CPOM的障礙物是找到撕食者的好地方。這也意味著通常只有表層的CPOM,如落葉層,被用於深潭和回水,因為內層可能缺氧。

撕食者的口部適合於CPOM顆粒的浸漬,它們在攝食時撕碎。它們的餵養導致粗顆粒有機物CPOM向細顆粒有機物FPOM轉化的開始,通過物理分解CPOM或以糞便顆粒的形式生產FPOM。撕食者從葉子本身和寄生在葉子上的微生物(主要是真菌)獲取能量。石蠶(成蟲變態有翅成為石蛾)是濾食者、撕食者,也是掠食者(捕掠小蟲)。回到花生醬(微生物)和餅乾(葉子基質)的類比,生態學家們一直在爭論每一種葉片基質對撕食者的營養有多重要。目前的觀點是兩者都很重要,但沒有微生物的葉子本身就是一個非常糟糕的食物來源。

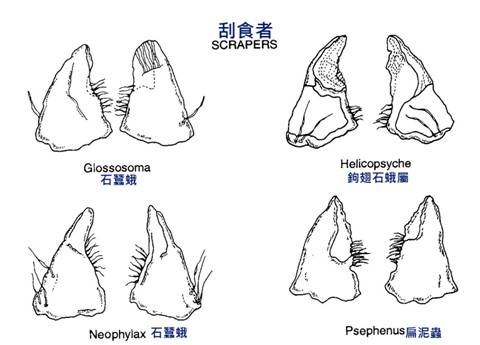

另一個功能組是食草動物(圖4.3)。它們最有可能出現在光到達河流底部,促進藻類生長的地方。因為這是它們的主要食物來源。這些有機體的口器適於刮除生長在岩石和其他大型物體表面的藻類膜(圖4.4),或附生植物;因此,它們實際上刮去或吃草,類似於在牧場上吃草的牛。一些食草動物,包括一些石蠶蛾 (Caddisfly)幼蟲,有適於刮或銼矽藻的口部,矽藻與石頭或棍子表面,這些被稱為刮食者(grazers)。其他的,包括許多蜉蝣,更善於“流覽”那些浮誇的、附著更鬆散的藻類。這提醒我們,功能群(同功群)是有用的廣泛分類,可以更精細地解剖,以揭示進一步的不同餵養策略。食草動物也會通過糞便顆粒的產生和藻類細胞的遷移產生大量的FPOM。

幾種常見的生物是刮食者(grazers),石蠶(Caddisfly,毛翅目)是一種棲息於溪底石頭表面的食草動物 (一般規律是,有硬外殼的食草動物幼蟲是撕食者,有硬外殼的幼蟲是刮食者)。然而,和許多大型食草動物一樣,它們在刮除藻類膜的同時,可能會意外地吞下一些較大的食物,如小的蠓幼蟲和CPOM碎片。許多常見的蜉蝣是食草動物;螺,也是藻類括食者。較常見的食草動物是石蠶,有些是吐黏絲包纒如前端開口的蠶繭,外殼的大小和形狀與膠囊藥丸差不多。有些石蠶吐黏將粗糙的小礫石、砂粒、樹葉或蝸牛殼碎片粘合在一起。在石頭上,外殼的大小和形狀與膠囊藥丸差不多;和所有的卡迪斯(Caddisfly)食草動物一樣,它在搬移膠囊外殼的同時,從石頭的表面移動,把藻類刮食掉。

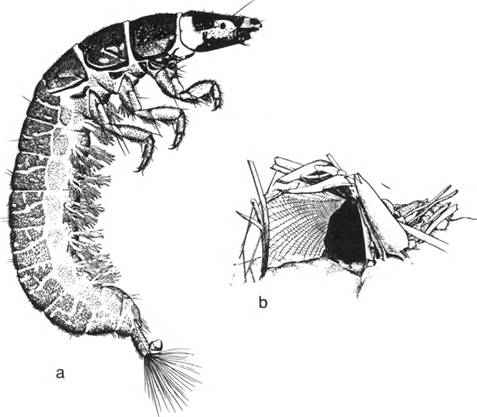

最大的功能組是收集者(圖4.6)。這一大類被進一步分為濾食收集器和收集收集器,其名稱基本上描述了它們如何獲得食物。這兩個組幾乎完全依靠FPOM。正如其名稱所示,過濾收集器通過過濾水中的FPOM來獲取食物,儘管濾食昆蟲經過多次的改進和修改,兩種主要的方法都是用網過濾和用特別適應的身體部位過濾。織網過濾者大多是石蠅、石蠶,他們結合他們的不可攜帶的箱子或固定的撤退來建造某種網。幼蟲撤退到硬殼裡,讓水流攜帶著FPOM通過網子,在網子裡它被捕捉到網子的細網上。昆蟲會週期性地以捕獲的微粒為食,甚至可能吞食網及其捕獲物、FPOM和所有的微粒,然後旋轉一個新的網。

可能最常見的織網濾食昆蟲是水蚤科的成員,水蚤科是世界上最常見的球蟲科之一,屬於節肢動物門、甲殼綱、枝角目,俗稱魚蟲。。只要有合適的固體基質和水流,它們就可以從最小的源頭流到最大的河流。水蚤種類可能會隨著溫度和FPOM大小等因素而有不同,不同種類的織網似乎能適應不同流速的作用。在下游方向,物種的變化通常包括隨著CPOM的減小和FPOM的增大,個體尺寸和網孔尺寸的減小。還應記住,這些過濾網也可能誘捕微觀動物;然而,以這些為食並不能使濾食昆蟲成為這一分類系統中的掠食者。有機體獲得食物的方式優先於偶爾攝取動物獵物。

其他的過濾食昆蟲包括已經開發出特殊身體部位的有機體,使它們能夠從水流中過濾FPOM。以不同方式實現這一目標的三種常見昆蟲是caddisfly Brachycentrus(短石蛾,台灣較少見)、黑蠅幼蟲(雙翅目)和蜉蝣。它們在溪流中很常見。大多數研究過溪流生物的人都熟悉它們的小的、四邊形的情況像細長的、逐漸變細的溪螺外殼,但是由吐絲纏繞,每個長條外殼都有2-3釐米(cm)長,通常附著在水流中的水生植物上,或附著在水下的石頭、原木或樹枝上。幼蟲將箱口四個邊的一個邊粘在一個堅實的下層上,箱口朝向水流(圖4.8)。幼蟲的中後腿上有許多細毛,腹部在箱子裡,它的腿向外伸展,就像一個要把四分衛解雇的鉗子。但在肱心肌,是腿上的毛茸茸的邊緣起到過濾的作用,將FPOM從水流中去除,直到幼蟲有足夠的能力用嘴來梳理腿上的物質。科學家發現短石蛾蟲絲的強韌水凝膠可用於組織工程及修復人體。

水生昆蟲中的雙翅目,包含蚊、蠅、虻等,它們的幼蟲以不同的方式完成濾食量。小黑蠅幼蟲在岩石或棍子上構造一個小的絲質墊,並用一系列圍繞腹部後部的肛門鉤將腹部固定在這個墊上。它的一組口器,陰唇,被改造成類似扇形結構,上面有細毛,上面覆蓋著粘性粘液,幼蟲伸入水流中,用粘液過濾FPOM。當過濾風扇裝滿時,它會將其折疊並塞進嘴裡,然後在風扇被抽出再次使用時將顆粒梳理掉。蜉蝣的前腿上有很重的條紋,形成了一個放在頭下的籃子。蜉蝣站起來中腿和後腿允許水通過籃子和身體下麵。當籃子裝滿時,若蟲抬起前腿,用它的嘴巴取出FPOM。蚊的幼蟲孑孓,只能生活於靜止的淡水中,孑孓以水中的細菌和單細胞藻類為食,流動的河水中較為少見。貝類也都是濾食者,台灣淡水貝類包含腹足綱螺和雙殼綱的蛤、蜆。

收集者(Gathering collector),顧名思義,通過簡單地從岩石下面、沉積帶和岩石表面的任何地方收集食物,獲得他們的食物,主要是FPOM。在河床上的許多地方,當水流減緩到足以使其從水體中沉降並在這些沉積帶中積聚時,FPOM就會聚集。Baetis屬的蜉蝣是這一功能群的一個常見例子。大多數捕集器具有相當普遍的結構,許多捕集器的工作原理很簡單,就是在河底四處奔走,無論在哪裡發現顆粒,或者像蚯蚓一樣“吞食”它們穿過沉積物的方式。

最後一個功能群是食肉動物,吃其他動物的動物。它們發生在整個溪流群落中,有許多不同的適應能力,使它們能夠追逐和捕獲獵物。許多石蠅(襀翅目Plecoptera; Burmeister)是捕食者,但只有一個科的石蠅、流石蛾(Rhyacophylidae),是活躍的捕食者。有趣的是,這也是唯一一個沒有構建案例的石蛾caddisflies(毛翅目)家族,它們自由移動的生活方式可能使它們能夠更好地追逐和捕獲獵物。其他常見的食肉動物都是蜻蜓幼蟲(水蠆)和蜻蛉目的豆娘。

生態學家也給一些其他昆蟲起了名字,這些昆蟲不容易歸入上述的功能性食物群。這些額外的種類包括:一些幼蟲以埋在精細沉積物中的碎石為食的礦工、昆蟲以植物液體為食的吸食口的穿孔機、幼蟲以在表面發育的真菌和細菌菌落為食時鑽入大型倒流木裡。

在這裡,我們應該就魚類的功能作用說幾句話,不過稍後會有更多的討論。有適合每種食性類型的魚類;一些吸盤是草食性的(台灣鏟頷魚用下顎鏟),從岩石表面捕食附生植物;鯉魚是雜食性的;魚類是食肉性的。魚類也被劃分為攝食同功群(guild),這取決於它們在水體中的覓食位置。因此,有頂部進料器、中部進料器和底部進料器;有些顯然屬於這些類別中的多個。

現在我們已經瞭解了不同的功能組是什麼,讓我們看看另一個使用這些功能組的食物網路圖,而不是圖4.1所示的分組。圖4.9顯示了一個更複雜、更具說明性的食物網路,它提供了更多關於食物和能量途徑的資訊。它使生態學家能夠更好地掌握河流中所占的各種生態位,並對正在研究的生態系統提供更全面的瞭解。

第1、2和3章為我們提供了河流生態系統的基本化學、物理和生物變數的資訊。本章介紹了有機體的功能作用。在下一章中,我們將把所有這些資訊放在一起,描述這些因素如何相互作用,產生我們在河流和溪流中發現的生物群落。

圖4.1基於食物類型的食物網路圖。實心箭頭表示進料路徑;虛線箭頭表示分解路徑。

圖4.2典型的撕食者:(a)大蚊幼蟲,(b)蜻蜓若蟲,水蠆。

圖4.3 以水生植物為主要能源的禾本科附生植物和穿孔蟲大型植物之間的聯繫。

圖4.4 四隻刮食者(石蛾)的嘴。

圖4.5 在石頭上刮食的石蠶蛾。

圖4.6 收集者;FPOM連接說明瞭收集者和濾食者,其中FPOM主要由細菌定植是能量來源。

圖4.7 網紋石蛾:(a)幼蟲,(b)石蛾躲入巢穴,仍可織網捕捉有機物

圖4.8 Brachycentrus石蛾自造的繭巢與取食

圖4.9 基於功能性餵養組的食物網圖。實心箭頭表示餵食途徑;虛線箭頭表示分解途徑。